М. В. Киселев

Управляй будущим. Как принимать решения в условиях неопределенности

1.2. Ретроспективный взгляд на проблему иррационального поведения

Иррациональное поведение сгубило немало людей. Оно же стало причиной социальной смерти героя нашей истории – Михаила.

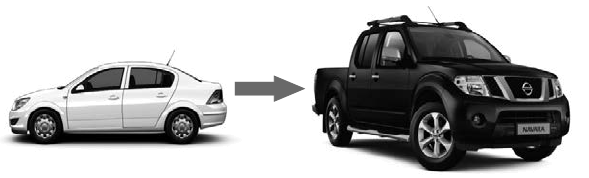

«Запланировал одно, но сделал другое. Как так произошло, сейчас и сам не пойму» – обычно так мы сожалеем об иррациональном поступке. Почему в момент реализации задуманного какая-то неведомая сила заставляет нас забыть о первоначальном плане – и мы в итоге принимаем иррациональные решения? Впервые я задумался над этим, когда анализировал свои результаты поездки на авторынок. Помню, что перед покупкой я четко и ясно определил критерии автомобиля, который мне нужен:

‣ седан – я часто езжу по трассе и мне ни к чему полный привод и повышенный риск опрокидывания (это свойственно внедорожникам);

‣ светлый цвет – город, в котором я живу, чрезвычайно грязный, на черной машине пыль и грязь видны уже через 20 минут после мойки;

‣ умеренная мощность – я не гонщик, мне не 20 лет и я не собираюсь никого удивлять. Кроме того, я не хочу кормить бензозаправки и родную налоговую инспекцию.

Достаточно простые и понятные критерии, не правда ли?

С авторынка я приехал на огромном мощном внедорожнике черного цвета. Это было иррациональное решение по всем трем критериям. Я не знаю, как так получилось. Наверное, у Михаила было так же.

Как же так получилось?

Причины, толкающие нас на подобные иррациональные действия, волновали ученых и философов еще со времен Платона. Человеческую душу Платон представлял как колесницу, запряженную двумя лошадьми. Первая – белая, породистая и послушная, стремится к порядку и мудрости. Белая лошадь олицетворяет высшие качества человеческой души. Вторая лошадь – темная, низкого происхождения и своевольная. Она плохо слушается и к тому же глуха как тетерев. Эта упрямая лошадь есть не что иное, как негативные и деструктивные эмоции.

Возничий, управляющий обеими лошадьми, – это интеллект. Его задача – не потерять контроль над темной лошадью и заставить обеих лошадей двигаться в нужном направлении. Если это удается, человек сам себе хозяин, он проживает земную жизнь в счастье и гармонии.

Метафора Платона пережила столетия и нашла отклик в душах многих философов, учетных, психиатров. Рене Декарт также разделял человеческое существо на две отдельные субстанции – священную, рассудительную душу и земное, полное страстей тело. И, как Платон, наиглавнейшей задачей человека считал удержание под контролем эмоций и интуиции.

Платоновская версия о двоякой природе человека была поддержана и Зигмундом Фрейдом, который представлял человеческий разум разделенным на несколько конфликтующих между собой частей. В центре разума находится бессознательное, которое порождает низменные желания. Над бессознательным располагается эго (представляющее сознательную личность и рациональный мозг). Главная задача эго – контроль над бессознательным и трансформация низменных эмоций в социально приемлемые.

Итак, на протяжении всей истории философы и ученые ломали голову над тем, как приструнить эмоции, как ослабить влияние иррациональной составляющей и сделать так, чтобы решения были абсолютно рациональными. Добившись контроля над эмоциями, упразднив их влияние на наши решения, мы обретем счастье, ибо наши поступки и помыслы отныне станут более рациональными, а значит, экономически целесообразными, социально приемлемыми и внутренне согласованными.

1.3. Бернулли спешит на помощь

Платоновскую идею о структуре человеческой души позаимствовала экономика. Теория о рациональном поведении экономических агентов вот уже более 250 лет лежит в основе современной экономической парадигмы. Данная теория существенно облегчает процессы прогнозирования на основе экономико-математических моделей. Приняв за основу рациональный характер поведения каждого отдельного индивида, экономисты могут (ну или думают, что могут) предсказать, как поведет себя индивид в каждой конкретной ситуации – как изменится спрос, если цены вырастут; как поведут себя покупатели, если увеличится предложение товара на рынке; что сделают вкладчики, если повысятся процентные ставки в банках, и т. д.

Итак, приняв за основу гипотезу о рациональном поведении, экономисты делают вывод, что мы, экономические агенты, тщательно взвешиваем каждое наше решение и идем к поставленной цели самым коротким (из имеющихся в данном случае) путем.

Каждый день мы принимаем множество решений. Взвешиваем многочисленные за и против, оцениваем вероятность успеха, прогнозируем возможные последствия. Что же помогает нам разобраться в этом сложном мире и выбрать именно то решение, которое является рациональным?

Экономисты полагают, что, принимая решение, мы действуем рационально, так как (сами того не замечая) используем формулу Бернулли. Даниил Бернулли – один из девяти представителей известной швейцарской семьи Бернулли. Фамилия Бернулли со школьной скамьи ассоциируется с неким законом, описывающим движение каких-то жидкостей в каком-то потоке. А ведь человечество обязано семье Бернулли много большим: исчисление сложного процента, закон больших чисел, важное в комбинаторике распределение Бернулли, кинетическая теория газов, гидродинамика, аэродинамика и многое другое.

Общий принцип принятия решений, описанный формулой Бернулли, заключается в следующем: выбор определяется двумя факторами – это вероятность положительного исхода и субъективная ценность приза. Соответственно, размышляя о том, стоит ли принять или отвергнуть то или иное решение, люди ведут себя как расчетливые дельцы – умножают вероятность положительного исхода на его субъективную ценность:

за/против = вероятность × субъективная ценность.

Например, формула Бернулли помогает сделать выбор между следующими альтернативами:

‣ гарантированный приз в размере $100;

‣ 80 %-ный шанс выиграть $200.

В первом случае приз оценивается в $100, во втором – в $160 (произведение вероятности 0,8 на потенциальный выигрыш $200). Таким образом, рациональный выбор между двумя указанными альтернативами очевиден – вместо гарантированного приза необходимо выбрать рисковую сделку, так как ее ожидаемая доходность превосходит гарантированный результат.

Иногда формула Бернулли помогает объяснить далеко не очевидные вещи. Рассмотрим два примера.

Первый: вам предлагают сыграть в лотерею и с вероятностью 98 % выиграть 520 000 рублей. Или же вы можете отказаться от игры и получить гарантированный приз в размере 500 000 рублей. На первый взгляд ответ очевиден – синица в руках предпочтительнее, чем журавль в небе (тем более что в этом примере «журавль» не намного лучше «синицы»). Однако по формуле Бернулли выбрать надо именно первый вариант, то есть попытать счастья в лотерее. Судите сами: перемножив 520 000 на 98 %, мы получим 509 600, что на 9600 рублей больше, чем приз в случае выбора второго варианта (гарантированные деньги).

Второй пример: поздний вечер. Дождь. Вы за городом на остановке ожидаете последний автобус. Если вы не уедете на нем, то придется совершить долгую и небезопасную прогулку до дома. Билет на автобус стоит 20 рублей. В кармане у вас только 18. Вдруг к вам подходит человек и предлагает сыграть в игру «орел – решка». Если выпадет орел, ваш выигрыш составит два рубля. А если решка – вам придется заплатить в девять (!) раз больше. Стоит ли соглашаться? Ответ, который интуитивно приходит вам в голову, – конечно, нет, ведь при одинаковой вероятности исхода (50 на 50) вы можете проиграть 18 рублей, а выиграть лишь два. Однако если мы используем формулу Бернулли, то окажется, что игра стоит свеч. В чем же дело? Секрет в субъективной оценке приза! Ведь проигрыш в 18 рублей никак не ухудшит ваше положение: вы бы и так не сели на автобус, потому что у вас не хватит двух рублей, чтобы заплатить за билет (а по дороге домой эти самые 18 рублей у вас все равно отберет местная шпана). Но возможный выигрыш в два рубля кардинально улучшит ваше состояние: вы будете дома через 15 минут, а не через три часа (к тому же едва ли промокнете). Таким образом, формула Бернулли позволяет отсечь искажающие эмоции («Ни за что! Выигрыш только два рубля, а проигрыш целых 18!») и принять рациональное решение.

1.4. Поведение рационально, а значит, рынки эффективны

Итак, в соответствии с теорией рационального поведения, доминирующей в экономической науке со времен Адама Смита, экономические агенты принимают рациональные решения по формуле Бернулли, а эпизодическое отклонение от рациональности объясняется эмоциями, которые временно доминируют над людьми, – эйфорией, страхом и прочими, что, однако, встречается нечасто и не мешает экономистам строить прогнозы.

На макроуровне гипотеза о рациональном поведении экономических агентов звучит так: толпа всегда права. Другими словами, несмотря на то, что действия каждого отдельного индивида могут быть ошибочными и вызывать эксцессы (статистические выбросы) ввиду разнообразия и многочисленности самих участников, ошибки отдельных индивидуумов компенсируют друг друга – и в среднем экономика достигает состояния равновесия.

Знаменитый афоризм основоположника современной экономической теории Адама Смита о невидимой руке рынка как раз об этом – о взаимном уравновешивании деятельности отдельных участников экономического процесса.

По мнению Адама Смита, собственная выгода каждого отдельного экономического агента достижима лишь через удовлетворение его потребности (которое, как мы теперь уже знаем, достигается рациональным способом). Таким образом, некая невидимая рука рынка подталкивает производителей и потребителей к реализации интересов других людей, а всех вместе – к росту богатства всего общества. При этом экономические ресурсы, следуя зову прибыли, перемещаются через систему спроса и предложения в те сферы, где их использование наиболее эффективно. В результате вся экономическая система достигает точки оптимального равновесия.

Идея Адама Смита о невидимой руке рынка долгое время была хоть и очевидной, но все же недоказанной гипотезой. Это как бесконечный ряд чисел – мы прекрасно понимаем, что конца нет, но никто этого реально не проверял. Кроме того, непонятно было, каков механизм работы невидимой руки, как реагируют рынки на изменение равновесия. Через полтора столетия два других великих ученых – Леон Вальрас и Уильям Стенли Джевонс – независимо друг от друга построили модель и продемонстрировали, как концепция равновесия Адама Смита может быть использована в качестве шаблона для получения математического выражения для невидимой руки. Таким образом, гипотеза невидимой руки была подкреплена моделью рыночного равновесия.

Модель Вальраса и Джевонса наглядно демонстрировала, что будет происходить на рынках, если рыночное равновесие вдруг нарушится. Однако она имела один существенный недостаток – слабую доказательную базу. Разработанная модель достижения рыночного равновесия с точки зрения математики не имела достаточных доказательств, а полученные выводы оставались всего лишь предположениями.

Леон Вальрас (1834–1910) – французский экономист, автор модели рыночного равновесия

Уильям Стенли Джевонс (1835–1882) – английский экономист, статистик, философ, первопроходец в деле математического анализа экономических процессов

И лишь в 1954 году два не менее великих экономиста – Кеннет Эрроу и Жерар Дебре – на языке математики доказали жизнеспособность модели Вальраса и Джевонса: цены на рынке под воздействием невидимой руки устанавливаются на взаимно уравновешенном уровне, в результате чего достигается оптимальное равновесие. И не просто оптимальное, но оптимальное по Парето (состояние, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть улучшено без ухудшения других). Применительно к экономической системе оптимальность по Парето означает, что никакое (даже самое мудрое) руководство не может улучшить экономические показатели одного из агентов, не ухудшив при этом показатели любого другого экономического агента. Например, если в условиях рыночного равновесия по Парето ваша лавочка разорилась, то так вам и надо – значит, вы были неэффективны. И пусть ваше место займет кто-нибудь более успешный. От этого будет лучше и ему, и его клиентам. А вы с большим успехом проявите себя на другом поприще.

Кеннет Эрроу (род. 1921) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии, доказал жизнеспособность модели Вальраса и Джевонса

Жерар Дебре (1921–2004) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии (за вклад в понимание теории общего равновесия и условий, при которых оно существует)

Вильфредо Парето (1848–1923) – итальянский экономист, инженер и социолог, автор концепции равновесия и эффективности

Следствием оптимальности по Парето является автономный и самодостаточный характер экономической системы: приоритет «естественного порядка» над «мудрым регулированием». Излишнее вмешательство в экономические процессы может ухудшить состояние системы в целом, а в случае отхода от точки равновесия рынок отрегулирует себя сам. Выражаясь более простыми словами, после того, как рынок достиг равновесного состояния, нет никакой возможности его улучшить. Или, как сказал экономист Франклин Фишер, «свободные рынки являются наиболее желательными… Свободные рынки являются ориентирами для западного капитализма».

Вывод: поведение экономических агентов рационально (а значит, предсказуемо), следовательно, рыночные ресурсы распределены оптимально, а рынки в целом регулируют себя сами. То есть вмешиваться не надо, рыночные эксцессы если и происходят, то компенсируют друг друга.