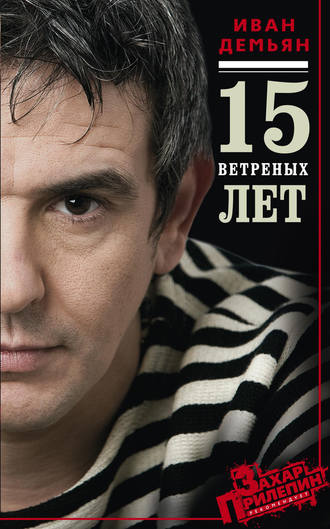

Иван Демьян

15 ветряных лет

После моя зазноба вышла замуж за летчика, некоторое время пара жила в Германии, затем они вернулись в Новые Анены.

В школе было грустно, что многие красавицы-отличницы не видели во мне подходящего ухажера, но жизнь, конечно, расставила все по своим местам. Когда я, спустя много лет, уже будучи музыкантом, приехал в родной город, оказалось, что все отличницы из нашей параллели сейчас живут очень скучно. Кто трусами торгует, кто – батарейками. Грустная картина. И я подумал: хорошо, наверное, что мне тогда не отвечали взаимностью, а то застрял бы там вместе с остальными.

К восьмому классу я добился звания чемпиона республики по дзюдо в своей категории. Николай Тимофеевич очень мной гордился. Он говорил: «Ты, Ваня, не просто боец – ты универсальный человек». Кстати, тренер помнит меня до сих пор. Как-то раз он неожиданно приехал на концерт «7Б» в «Лужниках». Охрана не хотела его пускать. Когда сказали, что тренер приехал, я сразу помчался к входу, даже немного опоздал на выступление из-за этого.

Пока я получал награды, всем стало очевидно, что класс «А» не дает ожидаемые результаты. А мы, «Б» класс, оказались первыми во всем! Даже неповоротливые, толстенькие ребята научились играть благодаря мне. Я поднял целый класс и сам продолжал совершенствоваться. По прыжкам в длину я отставал от олимпийских рекордов только на сантиметр. Жалко, что никто не догадался отправить меня на какие-нибудь соревнования кроме дзюдо. Когда моя команда смогла победить во всех соревнованиях, миф о спортивном классе рассыпался, Виктор Палыч пришел признать свое поражение. Я только припомнил ему: «А помнишь, как я просился обратно к тебе в класс, а ты оставил меня одного среди автобусов?»

На обычных уроках я по-прежнему спал – потому что гулял по ночам. Кое-как досиживал восьмой класс. Наталья Александровна постоянно ходила к другим учителям меня «отмазывать»: «Не трогай Ваню. Он – лучший. Он рекорды на уровне мировых ставит». После восьмого класса я решил уйти из школы. Все очень расстроились, не хотели меня отпускать. Наталья Александровна и Николай Тимофеевич поначалу определили меня в спортивный интернат, но там мне не нравилось. Угнетала дисциплина, к тому же я видел, что знаю и умею больше многих тренеров. Я не мог быть таким наглым, чтобы их чему-то учить. Стало очевидно, что время моего спортивного образования закончилось. Как-то раз после обеда я взял и ушел.

Мне позвонила Наталья Александровна, чтобы узнать, в чем дело. Я объяснил, что хочу получить какую-нибудь профессию. Папе эта идея нравилась. «Будь, как я, сварщиком, – предложил он. – Ты же мне отлично помогал, когда был поменьше».

Учиться я пошел не сразу. На дворе стоял октябрь. Все ходили на занятия, а я гулял. Зарабатывал кое-какие деньги: помогал жестянщикам, ловил рыбу и продавал ее на трассе. Ко мне начали приставать участковые. Говорили, мол, иди хотя бы в вечернюю школу. Я от вечал: «Скоро буду где-нибудь чему-нибудь учиться».

Написал письмо своему старому приятелю Киле (Владимиру Кивличенко), уехавшему в Северодонецк. Он позвал к себе – сказал, что учиться у них очень здорово. И я уехал в Северодонецк. С этого города началась моя история «7Б».

Я начал учиться на сварщика. Первое время я всем нравился: маленький, симпатичный, окружающие умилялись: «Ангел приехал», все девушки на меня вешались. Но вскоре я показал свой характер, и для мастеров сразу стал главным злом: самым худшим учеником и источником всех проблем.

Был период, когда мне жилось в Северодонецке очень хорошо. Родители присылали мне по праздникам десять рублей и посылку. Я не хотел жить за счет родственников, и мы с Килей устроились на практику. Я стал слесарем-монтажником нефтеперерабатывающей промышленности. Лазил на высоту двести метров, мог починить любую вышку. Мне такую стипендию платили! Семьсот рублей – в то время как хлеб стоил двадцать копеек. Мне хватало на жизнь и еще оставалось. Начал модно одеваться. Денег еще прибавилось, когда я обменял у бригадира ящик молдавского вина на премию.

Вино я получал через папу. Говорил ему, что нужно «подмазаться» к мастеру (а мастер-то как раз был неподкупен). Я гулял, угощал друзей. Но был 1985 год. В стране – сухой закон. Шла активная пропаганда празднования безалкогольных свадеб. Пиво во всем Северодонецке можно было купить только в одном месте, и очередь туда была как в Мавзолей. Я же получал вино от папы канистрами.

В тот период жизни ко мне пришла большая любовь. Девушку звали Ольга Усова, сейчас она Ольга Демьян. Когда мы познакомились, ей было пятнадцать, и она до сих пор остается для меня той пятнадцатилетней девочкой. Ольга – единственный святой человек в моей жизни. Она родила мне двух замечательных детей – Влада и Софью. Где бы я ни был, что бы со мной ни происходило, она всегда была рядом и всегда верила в меня и в то, что я – нормальный.

Проблемы начались из-за тех ребят, которых я угощал вином. Они уходили от меня пьяные вдрызг (двух стаканов хватало, чтобы напиться). Милиционеры их вылавливали и допрашивали. Они отвечали: «Это все Иван Демьян» – так, по пьяни, сдавали меня. Однажды милиционер пришел прямо в мою комнату. «Все, я поймал тебя пьяным», – сказал он. Я начал отстаивать права, доказывать, что в своей комнате могу делать все, что хочется. Тогда начались первые психиатрические обследования и разговоры о том, что мне следует дать справку 7Б.

Переломный момент наступил, когда мой знакомый из училища, Дмитрий Печкин, его все называли просто Печка, погиб в Афганистане. Он был такой же разгильдяй из разгильдяев, как я. Мы учились на одном курсе, иногда вместе тусовались. Наши фотографии то и дело появлялись на Доске «Они позорят наше училище». Но все же характеристика у него была чуть получше. Когда нам исполнилось по восемнадцать и начался весенний призыв, он прошел комиссию, а я – нет. При распределении он «попал под приказ» и был отправлен в зону военных действий. Печка к тому времени уже получил водительские права, может, поэтому подготовку проходил совсем недолго. В Афганистане его отправили работать водителем. Спустя несколько месяцев пришла похоронка: машина, которую он вел, подорвалась на мине где-то в ущелье. Вернулся он «грузом 200».

Дима Печкин стал героем. Он был не первым из училища, кто погиб в Афганистане, но одним из первых, кому дали звание Героя Советского Союза. Мастера, ругавшие его недавно на чем свет стоит, теперь говорили: «Это наш воспитанник, мы им гордимся». Рядом с Доской позора появилась Доска почета с его фотографией.

В этом всем была какая-то кошмарная несправедливость. Почему к нему не относились по-человечески, когда он был жив? Почему разглядели в нем хорошего парня, только когда он погиб? Что за воспитательная программа?

Это не укладывалось у меня в голове. Я должен был что-то сделать. В училище я высказал все, что думал по поводу происшедшего. Потом пошел в военкомат, высказал там. Потребовал, чтобы меня отправили в самую горячую точку Афганистана. Не то чтобы я хотел кому-то что-то доказать. Но я не знал, как по-другому выразить негодование, не находил более логичных действий. Я был очень решителен.

В военкомате полистали мое личное дело, увидели все жалобы. Психиатры сказали: «Видим, Ваня, что ты парень-то вроде нормальный. Но посмотри на свои характеристики. Как-то слишком ты в Афганистан рвешься, страшно тебе так сразу автомат в руки давать. Пройди-ка ты у нас обследование».

И я лег на обследование. Сразу же началось с конфликта. В туалете была курилка, и вот я стоял там, потягивая сигарету. Пол был завален мусором – бычками и обрывками туалетной бумаги. Вошла уборщица и велела мне все убрать. Я воспротивился, потому что не я сотворил этот бардак. И вообще я проходил обследование, а не нанимался уборщиком туалетов. Подобное указание ущемляло мое мужское, пацанское достоинство. Началась перебранка. Меня отвели к главврачу, тот стал упрекать меня. Потом сказал: «По виду ты парень приятный». Я ответил: «Это же не значит, что я должен убирать в туалете». В результате права я свои отстоял, но эта глупая ситуация попала в характеристику.

Через две недели я вышел из больницы, но ненадолго. От мастеров продолжали поступать жалобы, меня снова отправили на обследование. Там случилась история, которую зафиксировали как «побег».

Однажды вечером в гости заглянул Киля, наутро он должен был явиться в военкомат и отправиться в армию. Я не мог его не проводить, дружба дороже любых положительных характеристик. Кое-как я выбрался из своей «клетки» и ушел в загул. Рассчитывал вернуться к утру. Мы пошли на дискотеку, которая проходила в столовой училища, подвыпили, расшумелись, милиционеры нас заметили и скрутили. Началась заварушка. В больнице, обнаружив, что меня нет, все сперва очень удивились, а потом начали выяснять, что к чему.

Киля устроил настоящий дебош. В итоге провел следующее утро не в военкомате, а в отделении, где получил 15 суток, а мне досталось направление на принудительное лечение в областном центре в Луганске.

Поначалу я не знал, что загремел надолго. Никто ничего не объяснял. Меня привезли в одну больницу, там оформили какие-то документы, потом на «скорой» привезли в Луганск. Сказали, что нужно пройти врачебную комиссию с томограммой. Попросили раздеться и помыться. Когда я вернулся из душа, моих вещей уже не было. Мне выдали пижаму и сообщили, что я буду проходить принудительное лечение. Формулировка была сложная – что-то про психоз и алкоголизм. Конечно, я был в шоке, доказывал, что меня не от чего лечить, но на все был ответ: «Это уже не тебе решать». На руках у врачей были направления от моих мастеров и врачей из Северодонецка.

Меня привезли в отделение и сразу предупредили, что при плохом поведении, нарушении режима мне вколют мощный препарат, от которого трое суток спишь, а потом еще три дня не можешь контролировать мысли, тело и ходишь заторможенный с пеной у рта. В больнице мне сразу открылись все «прелести» местного уклада. Я увидел очередь людей за таблетками. Медсестры контролировали употребление этих таблеток, заглядывали в рты, некоторые порошки засыпали собственноручно. Меня проводили в так называемый «красный уголок», где пациенты находились большую часть времени. Там была интересная публика со странными манерами, поведением – настоящий дурдом. Кто-то смотрел в телевизор, кто-то – в пустоту. Пациенты придумывали себе разные занятия. Я сразу приметил шахматы и решил, что непременно должен научиться хорошо в них играть.

Так началось лечение в клинике. В толпе настоящих сумасшедших я нашел пару нормальных человек. У меня появился товарищ, с которым мы вместе «косили» под обычных обитателей психушки, но таблетки старались не пить. Мы видели, что медикаменты затуманивают сознание, и выкручивались, как могли. Притворялись, будто глотаем лекарства, а после бежали в туалет сплевывать. В некоторых сменах попадались понимающие медсестры, которые закрывали на все глаза и делали вид, что не замечают, как мы прячем таблетки под языки. Это было как в кино: у меня появился соратник, и мы двое нормальных на полторы сотни человек играли на выживание. Люди вокруг превращались в амеб, и мне приходилось подстраиваться под общий ритм – очень медленно есть кашу, разговаривать с психами на их языке. Вот так я жил, чтобы только не раствориться в этой биомассе.

В «красном уголке» я, как и хотел, научился играть в шахматы – небольшая радость в окружающем кошмаре. Это помогало держать сознание в порядоке, абстрагироваться от обстоятельств. Я полюбил шахматы, стал хорошо играть, и это умение мне потом еще пригодилось в жизни.

Нас заставляли заниматься разной работой: клеить ботинки, коробки для конфет. Задания были очень простые. Нам давали уже готовые, по сути, коробки, нужно было только собирать их по надрезам. Самых «нормальных» пациентов включали в бригаду, когда не хватало санитаров. Мы помогали транспортировать людей в больницу города Сватово. Это легендарный «желтый дом». Он стоит на горе, при монастыре. Говорят, что его, не тронув, обошли стороной и войска Наполеона, и немецкая армия.

Однажды мы привезли туда очередного пациента, и меня оставили у машины. Рядом была лавочка. Подошел странный худой дед с ухмылкой. Мы сели рядом и начали болтать о разных мелочах. Потом появились медсестры. Они спросили, кивнув на деда: «Ну что, разговорился?» – и поведали историю этого человека. Оказалось, что он попал в больницу сразу после войны, с сильной контузией. Он был огромный, настоящий богатырь, срывал ремни, метался. Со временем его утихомирили, долго держали на крепкой привязи. У мужчины не нашлось родных, и вот он пролежал в дурдоме уже десятки лет и будет там находиться до конца жизни.

Это история повергла меня в ужас. Я постоянно думал: «Только бы не остаться здесь навсегда». Меня положили на три месяца, но кто знал, чем может обернуться дело? Никто из близких не был в курсе, в какую передрягу я угодил. Оставалась только одна надежда.

Мне посчастливилось передать весточку папе. Мы не могли просто так отправлять письма, это было невозможно. Мне помог новый друг. Однажды нас вывели большой толпой покурить на балкон. Это был удобный момент, внизу уже ждала девушка товарища. Я сбросил ей письмо с адресом родителей. Сообщение было очень короткое: «Папа, это ужасно. Я нахожусь в дурдоме и очень хочу в армию. Приезжай скорее». Я волновался, от этого письма зависела вся моя жизнь. Постоянно допытывался у друга: «Она точно отправит?» – «Не волнуйся – отправит», – успокаивал тот. И все равно даже отправленное письмо могло затеряться, не дойти. Я не знал, дождусь ли помощи.

Папа примчался, как только получил письмо. Он приехал с деньгами, конфетами и принялся ходить по врачам, чтобы вытащить меня. Папа добыл у одного полковника документ, что у меня уже есть направление в Школу младших авиационных специалистов (ШМАС). Благодаря знакомствам и взяткам отец быстро уладил ситуацию, и меня выпустили. К тому моменту я находился в больнице уже два месяца. Когда мне вернули одежду, она показалась мне такой уютной, такой удобной, что словами не передать.

Спустя всего пару дней после радостного освобождения я наконец-то отправился в армию. В детстве я, как и многие сверстники, мечтал стать летчиком или космонавтом, поэтому направлению в ШМАС радовался вдвойне.

Увидев военную часть в окне автобуса, я испытал почти что счастье. Нам сразу выдали форму и отправили брить голову и подшивать одежду. Гордость меня так и распирала. Я торопился, некоторые стежки получались неаккуратно, но для меня важно было сделать все самым первым. Потом я отправился к зеркалу полюбоваться на себя, солдата. Дурдом и армия – это две совершенно противоположные вещи, и я никак не мог нарадоваться. Но торжество было недолгим. Из каптерки вышел сержант по прозвищу Калач – туповатый верзила. «Стоп! – рявкнул он. – Куда идешь?» – «Я вот первый подшился, – говорю. – Иду на себя в зеркало посмотреть». Калачу не понравился такой энтузиазм, он смерил меня злобным, насмешливым взглядом. Я еще не знал, что духи должны застегивать ремень как можно туже. У меня он не болтался, просто был застегнут нормально. И вот этот Калач схватил за ремень и провернул его: «Ах, ты первый?!» Это я еще стерпел, хотя, конечно, сразу ощутил обиду. Была надежда, что хотя бы в армии меня поймут, а тут такое. Затем Калач схватил за погоны, просунул пальцы между нитками (из-за спешки места осталось достаточно) и сорвал их. Дальше он нашел на воротнике крючки, которые я не разглядел и забыл перешить. Он начал сводить их, сдавливая мне горло. Тут я окончательно понял, что этот человек просто хочет причинить мне боль. У меня, что называется, сорвало башню, и я сделал несколько убойных ударов. Дальше все было как в тумане: он лежит, я его бью, кто-то кричит.

Вышли капитан с майором. Они оттащили меня от Калача и поволокли в каптерку. «Ты что творишь?! Да с твоими характеристиками из дурдома ты тут в дисбате сгниешь», – пригрозили они. Потом за мной пришли конвоиры и увели. Я просидел в одиночестве сутки, а вся рота тем временем горячо обсуждала ситуацию. Солдаты были в шоке: какой-то салага избил самого грозного дембеля.

На следующий день дверь открылась, и вошел полковник. «Здравствуй, сынок. Что случилось?» – спросил он спокойно и даже ласково. Я откровенно рассказал ему и про случившееся (в доказательство у меня на шее еще оставались отеки от удушения), и про то, где был последние два месяца. Полковник поинтересовался, занимался ли я когда-нибудь борьбой. Я ответил, что да, в школе занимался. «Я все понял. Пойдем со мной», – сказал он. Мы вышли. Полковник провел меня до казармы и объявил: «Я хочу, чтобы этот человек был командиром отделения».

На следующий день Калач пришел, чтобы, как говорится, разобраться. Я предложил пойти на маты и снова «сделал» его. На этот раз мне за это уже ничего не было. Калач планировал покинуть армию героем, а из-за меня он ушел на дембель почти незаметно.

В учебке я пробыл четыре месяца. Моя задача была встречать летчиков после полетов. Я первым забирался в кабину, вытаскивал тубус и доставал кассету для анализа полета, цели. Относил ее куда нужно и сразу шел встречать другого пилота.

Продолжалась война в Афганистане. Меня, как образцового ученика, определили в поисково-спасательную группу и отправили в Термез. Очень хотелось воевать, но меня почему-то не брали. Когда я приехал, нашу группу сразу расформировали – довелось только один раз пролететь над горами. Был по три месяца то в одной, то в другой группе. Начались политические перемены, и нас отправили в Архангельск. А после Архангельска был Обозерский – там и закончил службу.

На Север я приехал в легкой выгоревшей хэбэшке, загорелый. Меня определили в полк, и тут начались все те же испытания, которые были в учебке. В своей выцветшей форме я смотрелся среди остальных солдат как самая настоящая белая ворона. Старшиной второй эскадрильи, куда я попал, был один гадкий узбек. Он сразу меня невзлюбил, постоянно командовал: «Поправь то, сделай это», будил по утрам, хотя с моим сроком службы это было не по понятиям. В общем, вел себя со мной так, будто я дух. Когда этот старшина мне грубил, я не знал, как себя вести. Но однажды терпение лопнуло.

В эскадрилье у меня был друг – фотограф, который состоял при местном начальстве и имел некоторые привилегии. Я пытался подговорить его не ходить на построение перед завтраком. Но фотограф долго отказывался – очень уж боялся старшину. И вот однажды я все-таки не пошел на построение. Мой друг прибежал и начал уговаривать: «Ваня, пойдем», а я в ответ попросил: «Не пойдем. Ну хоть ты меня поддержи». Он остался. Я спокойно встал, почистил зубы, оделся, и только тогда мы вышли. Выходим и видим: вся рота построена, все ждут; так узбек играл на публику, чтобы настроить солдат против меня. «Тебе особенное приглашение нужно?» – язвительно спросил он. «Устал ждать? Ну и жди дальше», – сказал я, развернулся и пошел по газону в сторону столовой. Друг – за мной.

Пришел в столовую, начал ставить еду на поднос. Тут прибежал узбек с криком: «Не давайте ему!» Завязалась драка, нас быстро разняли, и все принялись за завтрак. После завтрака узбек завел в свою каптерку. Он кричал: «Ты кто такой?! Ты что себе позволяешь?!» Ударил меня. Он не мог представить, что я могу дать настоящий отпор. И я ударил в ответ так, что он отлетел. Тут прибежали прапорщики, еле разняли нас и заперли меня в каптерке.

Я сидел там и с грустью думал о том, что же будет дальше: «Ну вот, опять, наверное, в какой-нибудь психушке запрут». Настроение улучшилось, когда через стенку постучались ребята: «Эй, Ваня, ты там? Мы за тебя! Еще никто здесь так себя не вел! Ты крутой! Здесь все за тебя». Через некоторое время пришел командир и вручил мне ключи от этой каптерки: «Поздравляю, теперь ты старшина второй эскадрильи».