Мария Степанова

Есенин vs Маяковский. Поэтическая дуэль

Советским вельможей,

При полном Синоде…

– Здорово, Сережа!

– Здорово, Володя!

Умаялся? – Малость.

– По общим? – По личным.

– Стрелялось? – Привычно.

– Горелось? – Отлично.

– Так стало быть пожил?

– Пасс в некотором роде.

…Негоже, Сережа!

…Негоже, Володя!

А помнишь, как матом

Во весь свой эстрадный

Басище – меня-то

Обкладывал? – Ладно

Уж… – Вот-те и шлюпка

Любовная лодка!

Ужель из-за юбки?

– Хужей из-за водки.

Опухшая рожа.

С тех пор и на взводе?

Негоже, Сережа.

– Негоже, Володя.

А впрочем – не бритва —

Сработано чисто.

Так стало быть бита

Картишка? – Сочится.

– Приложь подорожник.

– Хорош и коллодий.

Приложим, Сережа?

– Приложим, Володя.

А что на Рассее —

На матушке? – То есть

Где? – В Эсэсэсере

Что нового? – Строят.

Родители – родят,

Вредители – точут,

Издатели – водят,

Писатели – строчут.

Мост новый заложен,

Да смыт половодьем.

Все то же, Сережа!

– Все то же, Володя.

А певчая стая?

– Народ, знаешь, тертый!

Нам лавры сплетая,

У нас как у мертвых

Прут. Старую Росту

Да завтрашним лаком.

Да не обойдешься

С одним Пастернаком.

Хошь, руку приложим

На ихнем безводье?

Приложим, Сережа?

– Приложим, Володя!

Еще тебе кланяется…

– А что добрый

Наш Льсан Алексаныч?

– Вон – ангелом! – Федор

Кузьмич? – На канале:

По красные щеки

Пошел. – Гумилев Николай?

– На Востоке.

(В кровавой рогоже,

На полной подводе…)

– Все то же, Сережа.

– Все то же, Володя.

А коли все то же,

Володя, мил-друг мой —

Вновь руки наложим,

Володя, хоть рук – и —

Нет.

– Хотя и нету,

Сережа, мил-брат мой,

Под царство и это

Подложим гранату!

И на раствороженном

Нами Восходе —

Заложим, Сережа!

– Заложим, Володя!

Марина Цветаева

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

© Степанова М. А., текст, 2022

© Россомахин А. А., подбор и аннотирование иллюстраций, 2022

© Государственный литературный музей им. В. И. Даля, 2022

© Государственный музей В. В. Маяковского, 2022

© Московский государственный музей С. А. Есенина, 2022

© Оформление. ООО «Центр книги Рудомино», ООО «Бослен», 2022

предисловие

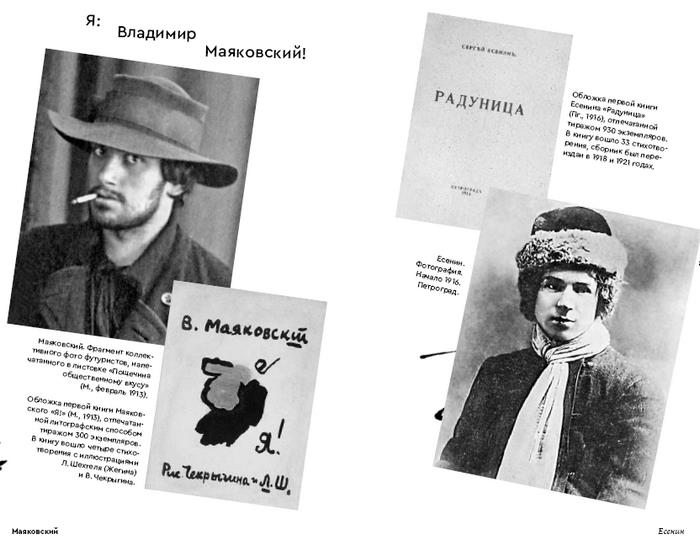

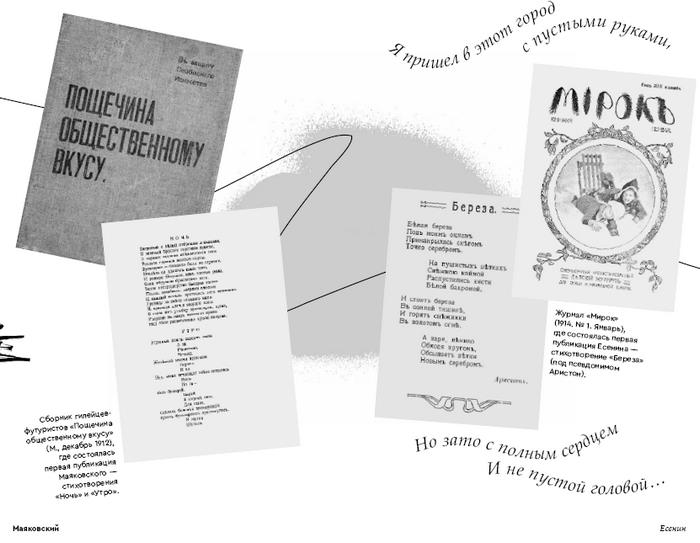

Сергей Есенин и Владимир Маяковский… Уже многие годы вокруг этих имен возникают мифы, легенды, не умолкают сплетни, а их творчество до сих пор вызывает жаркие споры, научные дискуссии. Не иссякает любовь читателя к произведениям двух соперников в искусстве начала XX века.

Однако действительно ли мы знаем, какими были Есенин и Маяковский? Не заслоняют ли от нас «эстрадный образ» и эпатаж их истинный облик – их лики человека и поэта? Какими были их взаимоотношения? С одной стороны, мы знаем многочисленные свидетельства мемуаристов, согласно которым поэты соперничали и ревновали к славе друг друга («Маяковскому не давало покоя ближайшее соседство с Есениным…»[1] – утверждал Юрий Анненков). Сами современники Есенина и Маяковского нередко противопоставляли двух поэтов. Так, Марк Шагал в книге «Моя жизнь» писал: «На собрании поэтов громче всех кричал Маяковский. Друзьями мы не были, хотя Маяковский преподнес мне одну свою книгу с такой дарственной надписью: “Дай Бог, чтобы каждый шагал, как Шагал”. Он чувствовал, что мне претят его вопли и плевки в лицо публике. Зачем поэзии столько шуму? Мне больше нравился Есенин, с его неотразимой белозубой улыбкой. Он тоже кричал, опьяненный не вином, а божественным наитием. Со слезами на глазах он тоже бил кулаком, но не по столу, а себя в грудь, и оплевывал сам себя, а не других»[2]. Юрий Анненков, вспоминая Сергея Есенина и Владимира Маяковского, говорит о них обоих сразу, в его памяти их образы остались неразделимыми, но противоположными: «Маяковский был полной противоположностью Есенину. Маяковский провозгласил: “В наше время тот поэт, кто полезен”. Есенину “миссия служительства” пришлась не по нутру. Есенин всем своим творчеством стремился доказать, что в наше материалистическое время полезен тот, кто поэт»[3]. Литературовед В. А. Мануйлов, общавшийся с Есениным в 1920‑е годы, описал в воспоминаниях выступление поэта на литературном вечере в клубе писателей на Арбате. На этом вечере присутствовал и Маяковский с Л. Брик. Мануйлов отмечал, что Маяковский чувствовал себя неуютно и во всем его облике можно было угадать некое внутреннее сопротивление энергетике Есенина: «Во время чтения Есенина я время от времени отвлекался от него и всматривался в Маяковского и его спутницу. Они слушали внимательно, не переговаривались, как это делали некоторые. В этом внимании была какая-то сдержанность и настороженность. Возбуждение Есенина вызывало в Маяковском подчеркнутую невозмутимость, быть может, чуть-чуть демонстративную. Они ни разу друг к другу не подошли, не заговорили»[4]. По словам писателя Н. Н. Никитина, Есенин «с откровенностью проявлял свое отношение к Маяковскому. Таким же откровенным был с ним и Маяковский. Они, конечно, не были друзьями, они были полярны…»[5].

Но, с другой стороны, есть иные свидетельства, которые указывают на то, что Есенин и Маяковский глубоко чтили талант друг друга. Л. Ю. Брик писала в воспоминаниях: «При жизни Есенина Маяковский полемизировал с ним, но они знали друг другу цену. Не высказывали же свое хорошее отношение – из принципиальных соображений»[6]. «Из левых своих современников почитал Маяковского, – писал о Есенине И. Старцев. – Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, – говаривал он, – и многие о него споткнутся»[7]. По словам Н. Асеева, Маяковский оценивал дар Есенина так: «А ведь он чертовски талантлив»[8]. В. Шершеневич, вспоминая Есенина, пишет и об отношении к нему Маяковского: «Я помню почти нежные глаза Маяковского, когда он слушал новые поэмы Есенина. А Есенин не любил Маяковского, и для Маяковского хвалить поэта, который его не любит, было нелегко»[9].

Кроме того, современники нередко сближали их поэтические дарования, оценивали в соседстве друг с другом, объединяя и противопоставляя их: «У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей – Сергей Есенин»; «По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует»[10] (Б. Л. Пастернак). А М. И. Цветаева в цикле стихотворений, написанном после смерти Маяковского, а именно – в стихотворении «Советским вельможей / При полном Синоде…», сближает имена Есенина и Маяковского как двух главных бунтарей духа XX века.

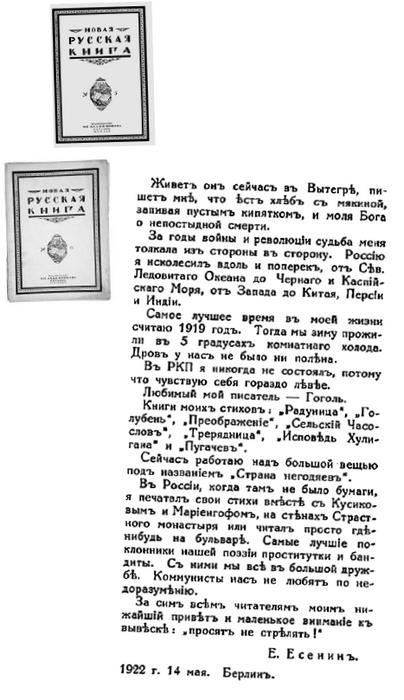

Сам Маяковский уже после смерти своего оппонента в статье «Как делать стихи» утверждал, что знал Есенина «лет десять, двенадцать» и что общение их было разным. С одной стороны, Маяковский отмечал: «Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм»[11], но позднее «встречи были элегические, без малейших раздоров»[12].

Так как же было на самом деле? Действительно ли Есенин и Маяковский были непримиримыми врагами или их творчество было двумя полюсами русской поэзии, органично дополняющими друг друга? Данная книга – попытка ответить на эти вопросы, проследить жизненный и творческий путь Есенина и Маяковского, учитывая их биографические, творческие взаимосвязи, исторический и культурный контекст эпохи Серебряного века.

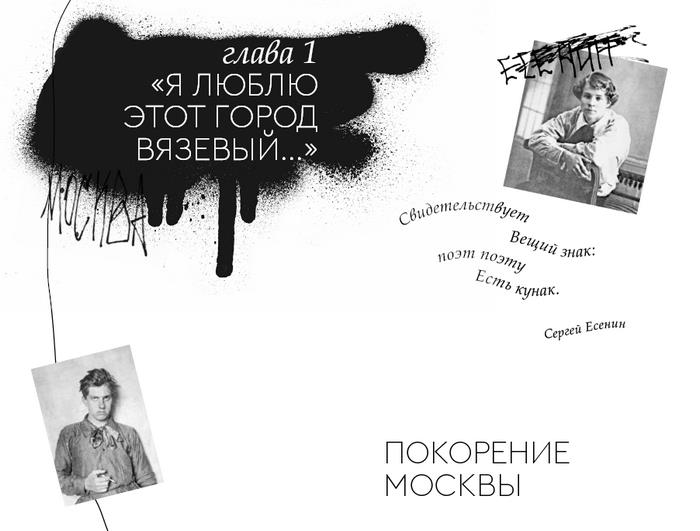

Глава 1

«Я люблю этот город вязевый…»

Покорение Москвы

Нередко самые первые детские впечатления остаются с человеком на всю жизнь, а ближайшее окружение и среда формируют характер, вкус, привычки. Сергей Есенин родился в Рязанской области, в селе Константинове в крестьянской семье – Александра Никитича Есенина и Татьяны Федоровны (урожденной Титовой). Владимир Маяковский родился в селе Багдады Кутаисской губернии, в Грузии, в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского и его жены Александры Алексеевны (урожденной Павленко). Возможно, столь далекие в географическом плане и столь противоположные по колориту места рождения поэтов и обусловили то, что Есенин, в детстве окруженный национальной культурой, всегда позиционировал себя как человека и поэта исключительно русского, в то время как Владимир Маяковский был воистину гражданином мира. Вероятно, что корни его интернационализма лежат в той самой кутаисской деревне, где он играл с грузинскими детьми, выучился грузинскому языку и легко использовал его в общении на протяжении жизни. И хотя в стихотворении «Нашему юношеству» он настаивает, обращаясь к юношам, – «на русский вострите уши», но при этом делает акцент на своих многонациональных корнях:

Я

не из кацапов-разинь.

Я —

дедом казак,

другим —

сечевик,

а по рожденью

грузин…[13]

В. Н. Дядичев в своей книге о Маяковском выдвигает интересную версию в связи с его языковой культурой. Исследователь отмечает, что будущий поэт рос в среде «двуязычия», воспринимал русский язык в контексте другого языка, и впоследствии это позволило ему особенно тонко чувствовать его фонетические особенности[14].

Сергей Есенин получил традиционное воспитание, в котором важное значение имела религиозная обстановка в семье. С трех лет будущий поэт воспитывался в доме деда и бабушки с материнской стороны, а Наталья Евтихиевна (бабушка) была женщиной глубоко верующей и религиозной и так же пыталась воспитывать своего внука, приучая его к церковной жизни, брала его с собой на богомолье в соседние монастыри. Самые первые детские воспоминания Есенина именно об этом: «Помню: лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: “Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст”»[15]. Прекрасное знание православной культуры и богослужебной литературы получил Сергей Есенин на уроках Закона Божьего в Константиновском училище, а также на уроках в Спас-Клепиковской школе. Хорошо известно, какое влияние оказал на Есенина его духовный наставник – настоятель константиновской церкви отец Иоанн (Смирнов). В ранней юности поэт много времени проводил в доме пастыря, но их общение не прекратилось и после революции. Хотя сам Есенин писал в одной из автобиографий: «В Бога верил мало. В церковь ходить не любил»[16]. По свидетельству И. Н. Розанова, Есенин признавался: «В детстве у меня очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом и в творчестве моем были такие полосы…»[17]. Нельзя отрицать присутствия религиозной, православной культуры в творчестве Есенина, и не только в ранний период, но и в поздний, когда Есенин уже не использует образы святых, не воспроизводит элементы церковной жизни, а использует христианские темы и мотивы (блудного сына, прощения врагов и т. п.). Христианское мировоззрение присутствует в творчестве поэта на протяжении всей его жизни.

Принято считать, что семья Владимира Маяковского не была религиозной, скорее, наоборот. Однако, читая семейную переписку Маяковских, в первую очередь – родителей поэта, создается несколько иной образ – образ семьи достаточно традиционной, семьи, между членами которой царят самые теплые отношения, где интересуются искусством, желают дать детям как можно лучшее образование и где жизнь религиозная, церковная являлась частью повседневности: «В воскресенье 12 я была в госпитальной церкви, служил епископ Леонид, мне служение понравилось, и он очень приятный» (А. А. Маяковская – Л. В. Маяковской, 1900 г.)[18], «Письмо твое получила, но только собралась ответить, не было времени, так как я говела на этих днях и торопилась сшить Володе костюм к причастию, Володя говел со мной, в субботу мы причащались, я рада, что ты и Оля отговелись, поздравляю с принятием Св. Таин» (А. А. Маяковская – Л. В. Маяковской, 1901 г.)[19].

Если верить биографии поэта, вышедшей в советские годы[20], Маяковский был крайне равнодушно и даже враждебно настроен к урокам Закона Божьего в Кутаисской гимназии. Возможно, так и было. Однако враждебность не помешала Маяковскому прекрасно освоить Библию – Ветхий и Новый Завет. Множество произведений раннего Маяковского обнаруживают его отличную осведомленность в древнем тексте: он искусно владеет библейскими темами и мотивами, вплетает в произведения имена библейских персонажей и даже на свой неповторимый лад, который был возможен, наверное, только в эпоху Серебряного века, использует философию христианства или переосмысляет ее.

Читатель знает Маяковского как человека, отрицающего религию, кощунствующего, возможно, атеиста. Но всегда ли это так и в какой степени? Евгения Ланг, например, о молодом Маяковском вспоминала: «Много мы говорили о Боге. Он ведь с Богом все время в ссору вступал… У него мысль о Божестве была очень персональная. Он как с человеком с ним спорил»[21]. Лирический герой Маяковского предстает ищущим Бога, одновременно Его отрицающим. Он бросает вызов Богу, не принимая мир, Им созданный, законы, по которым живет этот мир. Возможно, лирический герой Маяковского поразительно напоминает героев Достоевского, в частности, Ивана Карамазова и Алексея Кириллова.

Читая стихи раннего Маяковского, можно сделать вывод, что у него было удивительное отношение к Богу – отношение «свойское», возможное только для человека с особенной душой – душой взрослого ребенка. Он ничего не стесняется и ничего не боится, не знает правил хорошего тона или каких-либо рамок, ограничений. Именно с таким отношением мы сталкиваемся в стихотворении «А все-таки»:

Улица провалилась, как нос сифилитика.

Река – сладострастье, растекшееся в слюни.

Отбросив белье до последнего листика,

сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,

выжженный квартал

надел на голову, как рыжий парик.

Людям страшно – у меня изо рта

шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,

как пророку, цветами устелят мне след.

Все эти, провалившиеся носами, знают:

я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!

Меня одного сквозь горящие здания

проститутки, как святыню, на руках понесут

и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!

Не слова – судороги, слипшиеся комом;

и побежит по небу с моими стихами под мышкой

и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым[22].

Автор подчеркивает, что его стихи врачевали души падших, что он общался с людьми из самых низов, не боясь позора и осуждения. И в этом он был очень близок Сергею Есенину, который в письмах к Григорию Панфилову так сформулировал свой взгляд на жизнь: «Да, Гриша, люби и жалей людей – и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Не избегай сойти с высоты, ибо не почувствуешь низа и не будешь о нем иметь представления. Только можно понимать человека, разбирая его жизнь и входя в его положение»[23]. Православная, христианская культура является частью русской и – шире – мировой культуры. Есенин и Маяковский, независимо от их личных воззрений, принадлежат к этой культуре. О своей религиозности сам Сергей Есенин писал в 1924 году в предисловии к собранию стихотворений, которое тогда так и не состоялось: «Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры»[24].

И у Есенина, и у Маяковского в детстве были сложные психологические моменты, которые, возможно, в дальнейшем повлияли на формирование их характера. Есенин воспитывался в доме дедушки и бабушки, оттого что между его родителями долгое время были очень напряженные отношения – Т. Ф. Есенина вышла замуж без любви, просила у мужа развод, но тот не соглашался. В раннем детстве маму заменяла Есенину бабушка: ему не хватило материнского тепла и нежности. Для Маяковского травмой на всю жизнь стала неожиданная мучительная смерть отца от заражения крови при случайном порезе. «С этого времени Володя стал серьезней, характерная складка на лбу обозначилась едва заметной линией. Смерть отца на всю жизнь осталась неизгладимой»[25], – вспоминала сестра поэта Людмила. На протяжении жизни Маяковский часто вспоминал отца. «Он мне очень много рассказывал о своем детстве, об отце. Он очень отца любил. О том, как его отец фантазировал, как он в грузинских лесах мечтал привить плодовые деревья, чтобы заблудившийся путник мог бы рвать плоды прямо с деревьев»[26], – писала Евгения Ланг.

И Есенин, и Маяковский в детстве были озорными. Маяковский был физически крепким, рослым и постоянно искал приключений. В поэме «Люблю» он так описывает свое детство:

А я —

убег на берег Риона

и шлялся,

ни черта не делая ровно.

Сердилась мама:

«Мальчишка паршивый!»

Грозился папаша поясом выстегать.

А я,

разживясь трехрублевкой фальшивой,

играл с солдатьем под забором в «три листика».

Без груза рубах,

без башмачного груза

жарился в кутаисском зное[27].

Семейная переписка Маяковских 1892–1906 годов прекрасно отражает портрет поэта в детстве – мальчика восприимчивого, чуткого, непослушного, интересующегося литературой с самых ранних лет: «Володя стал ужасный шалун, он хотел ехать в Тифлис с Имрисом и побывать у тебя, а обратно, говорит, я сам приеду» (А. А. Маяковская – Л. В. Маяковской, 1898 г.)[28], «Володя <…> шалит»[29] (А. А. и В. К. Маяковские – Л. В. Маяковской, 1899 г.), «Володя сильно скучает один, целый день капризничает»[30] (А. А. Маяковская – Л. В. Маяковской, 1899 г.), «Володя за это время очень изменился, очень стал капризным» (А. А. и В. К. Маяковские – Л. В. Маяковской, 1899 г.)[31], «Володя стал страшный шалун и почти не сидит в комнате» (А.А. и В. К. Маяковские – Л. В. и О. В. Маяковским, 1900 г.)[32], «Володя любит, чтоб ему рассказывать и читать сказки» (А. А. и В. К. Маяковские – Л. В. Маяковской, 1898 г.)[33], «Володя целует тебя, он теперь от меня не отходит и все пристает, чтобы ему читала»[34] (В. К. и А. А. Маяковские – Л. В. и О. В. Маяковским, 1899 г.).

Сергей Есенин о своем детстве рассказывал: «Она (бабушка) хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка хотела меня всячески уберечь, а он (дедушка), напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало»[35] (слова Есенина в передаче И. Н. Розанова). Товарищи Есенина по школе вспоминали, что он был «бедовый и драчливый, как петух». О своем хулиганском поведении в детстве поэт и сам не раз писал в автобиографиях: «Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах»[36], а в одном из стихотворений делает такой своеобразный «автопортрет»:

Все живое особой метой

Отмечается с ранних пор.

Если не был бы я поэтом,

То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,

Средь мальчишек всегда герой,

Часто, часто с разбитым носом

Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме

Я цедил сквозь кровавый рот:

«Ничего! Я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет[37].

Впоследствии и Есенин, и Маяковский за созданным ими эстрадным образом хулигана прятали природную застенчивость и ранимость, о которой знали только люди из их ближайшего окружения.

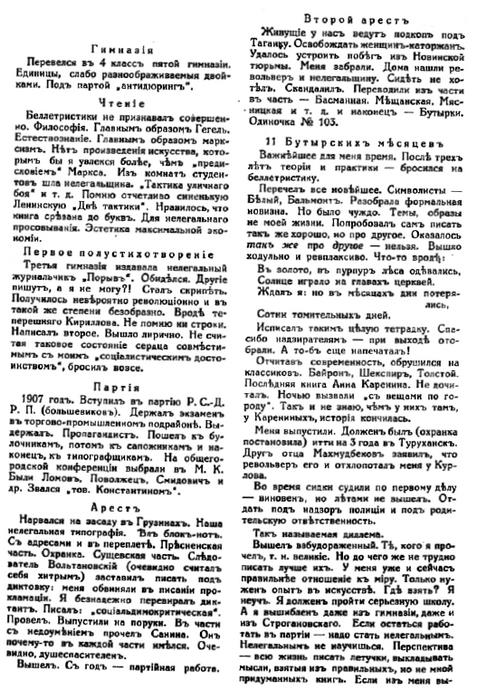

Летом 1906 года после смерти главы семьи – Владимира Константиновича – Маяковские переезжают в Москву. Владимир учится в Пятой московской классической гимназии, которая располагалась на углу Поварской улицы и Б. Молчановки. Постепенно он сближается с революционно настроенной молодежью, входит в социал-демократический кружок Третьей гимназии, хранит дома запрещенную литературу. В результате – попадает под надзор полиции.

Меня ж из 5‑го вышибли класса.

Пошли швырять в московские тюрьмы[38].

С 1908 по 1909 год Маяковский был трижды арестован. В 1909 году, в свой последний арест, оказавшись в изоляции, в одиночной камере № 103, он очень много читает, пробует писать стихи. Впоследствии он называл этот период «важнейшим для него временем» и началом поэтической работы. «Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво»[39].

На самом деле Маяковский поскромничал, когда писал в автобиографии, что «так же про другое – нельзя». Позднее у него получилось так же хорошо про то же, но совершенно наоборот. Символисты становятся для Маяковского платформой, от которой он отталкивается, именно желая «так же», но совершенно по-иному, желая бунтовать против старшего поколения поэтов, публично – резко и отчетливо – обозначить свою позицию. Не только Маяковский, но и другие футуристы ощущали значительность символистской поэзии. А. А. Ахматова в воспоминаниях об Александре Блоке писала: «Б. Лившиц жалуется, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи»[40]. Ради полноты и индивидуальности собственного самовыражения они всячески старались от этой поэзии дистанцироваться, обозначить свое противоречие, вытравить «символистский хмель» из своего искусства. Многие исследователи источником первой книги Маяковского «Я!» считают стихотворения Анненского, которого Маяковский внимательно штудировал. Стихотворение Анненского «Смычок и струны», без сомнения, было знакомо Маяковскому и, вполне возможно, было отправной точкой при написании «Скрипка и немножко нервно»[41].