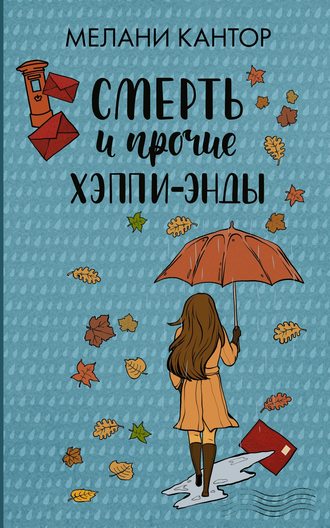

Мелани Кантор

Смерть и прочие хэппи-энды

Посвящаю моим маме и папе,

Дорин и Эдди, приглядывающим за мной с облаков,

и моим сыновьям,

Александру и Джозефу, счастливым продолжениям меня.

Кто-то скажет нам, что с момента нашего рождения мы начинаем двигаться к смерти. Поэтому мы должны жить в полную силу каждую минуту каждого дня. Сделайте же это – так я скажу. Что бы вы ни хотели, сделайте это сейчас! А иначе останется слишком много на «завтра».

(Слова, приписываемые папе Павлу VI)

Melanie Cantor

DEATH AND OTHER HAPPY ENDINGS

© Melanie Cantor, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Часть 1

Как всё начиналось

В мире есть люди, с которыми случаются разные штуки. Я не из их числа. Я веду размеренную жизнь, делаю обыкновенные вещи. Не сказать, что моя жизнь скучна, но это и не жизнь, полная историй из разряда «вы-не-поверите-что-со-мной произошло!». По крайней мере, так было до сих пор. До того, как все случилось. А это реально случилось…

– Вы сейчас с кем-нибудь встречаетесь, Дженнифер?

Я виновато улыбаюсь:

– Нет, я все еще одинока. – Я ерзаю в кресле. Ненавижу подобные вопросы. – Я иногда хожу на свидания, доктор Маккензи, но я не особо в ладах со всеми этими интернетными штучками, сайтами знакомств… – Бросив взгляд на его лицо, я неловко хихикаю: – Вы ведь не это имели в виду, да?

– Не это, – отвечает он, почесывая подбородок. – Здесь сегодня вы с кем-то?

Меня это слегка сбивает с толку. На секунду кажется, будто он собирается сообщить, что у меня ЗППП, что по крайней мере объяснило бы мой страх перед общественными туалетами.

– Зачем? – спрашиваю я. – А должна бы?

– Вам не помешала бы поддержка. Я просил секретаря передать вам это.

Кажется, секретарь говорила что-то такое. Я еще подумала, что у нее не все дома.

Доктор снимает очки со стальной оправой и потирает ладонями глаза.

– Мне очень жаль, Дженнифер. У меня плохие новости. У вас редкое заболевание крови.

У доктора мрачное лицо. Я никогда прежде не видала у него такого выражения.

В моих ушах стучит. Кажется, комната вокруг начала пульсировать.

Я пытаюсь сосредоточиться на лице доктора, на том, как он щиплет свою переносицу, испещренную венами кожу. Он искоса смотрит на меня, будто проверяя мою реакцию, а потом произносит какое-то непонятное название.

Я успеваю уловить только окончание – «…озис».

– Что это значит?

Вспоминается урок биологии, длинная и сложная лекция про тромбоциты и борьбу белых кровяных телец с красными тельцами. Я никогда не была особенно сильна в этой теме, а уж тем более теперь, когда целый мир пульсирует вокруг меня.

– Звучит как-то недружелюбно, – говорю я.

– Да, – бормочет доктор, – очень недружественно и агрессивно. – Он крутит в руках бумаги, выстукивая ими по столу какой-то мотив. Потом откашливается и добавляет: – И неизлечимо.

Я не уверена, что правильно его расслышала.

– Я не совсем понимаю…

– Я тщательно изучил этот вопрос, Дженнифер. Это редкое заболевание, большинство гематологов в нашей стране не встречают его за всю свою карьеру. Боюсь, что нет такого лечения, как, скажем, химиотерапия. Это ведь требует времени. – Его челюсть дергается влево, а затем возвращается назад, словно подвешена на резинке. – А я не уверен, что оно у вас есть. – Он кашляет. – В лучшем случае три месяца.

Повисает тишина. Он реально только что это сказал?

Нет, наверно, это ошибка, недоразумение. Или какое-то мошенничество, как бывает в заведениях с сомнительной репутацией, когда тебе норовят записать в счет лишнюю бутылку вина, надеясь, что ты ничего не заметишь.

В моих ушах стоит звон. Я стараюсь игнорировать желчь, подступающую к горлу, но у меня не получается.

– Доктор Маккензи, – выдавливаю я из себя, – боюсь, меня сейчас вырвет…

Он бросает на меня панический взгляд, а потом неловким движением пожилого человека лезет под стол, задев его локтем:

– Ох!

Мне кажется, что я чувствую его боль от ушиба.

Выпрямившись, доктор протягивает серое металлическое мусорное ведро, я беру его и устремляю взор внутрь.

Он деликатно ждет.

Я всем существом сосредотачиваюсь на ведре. Среди скомканных бумажных шариков лежит выброшенная обертка от «Сникерса». Меня тошнит, а затем рвет. В голове будто стучат барабаны. Доктор Маккензи протягивает мне несколько салфеток и стакан воды, стоявший на столе.

– Не торопитесь, – говорит он.

Обычная фраза для человека, у которого впереди полно времени. Но у меня его теперь нет.

Я отпиваю немного воды, пытаясь уложить в голове услышанное.

– Так вы не думаете, что стоит начинать лечение?

– Я навел некоторые справки по этому поводу, Дженнифер, но не хочу вызывать у вас ложных надежд. И должен предупредить – это лечение чисто паллиативное. – Его голос парил в едком воздухе, обрывками оседая в моем сознании. «Даже если… Это может только…» Эти слова грохочут в моих ушах. Я не хочу их слушать.

Стены его кабинета давят на меня, серые и мрачные, лишенные индивидуальности. Как и он сам.

Он был моим врачом на протяжении тридцати лет – моим семейным доктором, – а я знаю о нем не больше, чем об этих серых стенах.

Ну, вероятно, он жует «Cникерсы» на обед.

В кабинете нет ни одного семейного фото или снимка домашнего питомца, или хотя бы анатомической схемы.

Не висит даже ни одного из тех ужасных постеров, призывающих вас бросить курить, – не то чтобы я сама курила, но все же было бы мило с его стороны повесить на стену что-нибудь отвлекающее внимание.

Я не знаю, что сказать. А сам доктор, кажется, заканчивает. Его голос не внушает энтузиазма.

– Я просто пытаюсь быть честным с вами, Дженнифер, – произносит он, водружая очки обратно на нос. – Вы должны знать прогноз. Вам нужно быть готовой.

К чему, доктор?

– Спасибо, – говорю я.

Доктор Маккензи встает и открывает окно.

Я таращусь на бледный виниловый пол, вращаясь в поворотном кресле туда-сюда. Тут я осознаю, что все еще сжимаю мусорное ведро, и ставлю его на пол, подальше от своего носа.

– Но, доктор Маккензи, вы уверены? Я имею в виду, я чувствую просто… усталость. Не боль, просто усталость. И, может, я стала немного одутловатой. Вы уверены, что это не какое-нибудь ОРВИ, или ОРЗ, или что-то в этом роде?

Звучит так, будто я прошу поменять мне диагноз на одну из этих аббревиатур. Ну да, прошу! Что-нибудь вместо этого проклятого «озиса».

– Результат вашего анализа крови у меня здесь, Дженнифер, – произносит доктор, держа в руках стопку бумаг, как улики обвинения. – Мне бы очень хотелось сказать вам что-то другое, но боюсь, это не соответствовало бы истине.

Ну вот, просьба отклонена. Он устало вздыхает, а затем озвучивает приговор:

– Мне правда очень жаль. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли раньше.

Я мысленно охаю.

Мне сорок три года, и мне только что сказали, что я не доживу до сорока четырех, потому что пропустила все сроки. Мне хочется плакать.

Нет!

Я не стану плакать.

Я не могу. Меня так учили. Я работаю в отделе кадров и должна скрывать свои эмоции. Кроме того, эта сцена явно тяжела для доктора. Нет нужды делать ее еще тяжелее.

– Мне тоже жаль, – откликаюсь я.

Доктор передает пачку брошюр через стол, как крупье фишки.

– Это может вам пригодиться, – мягко говорит он.

Я сухо улыбаюсь и небрежно смахиваю их в сумочку (честно говоря, я предпочла бы бросить их в мусорное ведро), глядя, как он выписывает рецепт.

– У фармацевта за углом все есть. Это должно помочь вам пока.

– Пока, – повторяю я, поняв зловещий смысл этого слова.

Я изучаю прыгающие каракули, надеясь на неожиданную удачу: валиум, или кодеин, или знакомый препарат из прежней маминой аптечки, ее ценной коллекции всего, что только могло понадобиться (особенно ей). Ничего знакомого.

– От чего они?

– Они помогают от усталости. И от боли.

Я гляжу на врача с любопытством и оттенком вежливого сомнения.

– Но…

Его губы вздрагивают.

Я понимаю, что это означает: читай инструкции.

Он откашливается и поднимается с места с резкой решимостью.

– Нам с вами нужно будет скоро снова встретиться. Юнис в приемной выберет вам какую-нибудь свободную дату, так что, пожалуйста, поговорите с ней на выходе. И не забудьте взять рецепт, дорогая.

Он назвал меня «дорогая». Он никогда раньше не называл меня «дорогая»! Я определенно скоро умру.

Доктор обходит вокруг своего стола и провожает меня до двери, что очень мило с его стороны, поскольку обычно я провожаю себя сама, а затем по-отечески хлопает по плечу.

– Извините за ведро, доктор, – напоследок говорю я.

Отсчет пошел: 90 дней

«Юнис в приемной выберет вам какую-нибудь свободную дату» – только этих дат мне и остается теперь ожидать.

Я обхожу стороной стойку регистрации – в любом случае я не знаю, кто из этих женщин Юнис, – и я просто не смогла бы подойти к ней сейчас.

Я прихожу домой. Наверно, прихожу. Я уже дома.

Это как проснуться с похмелья и обнаружить, что даже в сильном подпитии ты сумела добраться до своей квартиры и выполнить все обычные повседневные действия: положить ключи от входной двери в нужное место, смыть макияж, поставить телефон на зарядку.

Но вот только ты не помнишь ничего из перечисленного.

Вот на что был похож мой путь домой.

Я даже не помню, как заходила в аптеку, однако бумажный бело-зеленый пакет на моей кухонной столешнице подсказывает, что я это сделала. Там же стоит маленькая бутылка виски. Обычно я не пью виски, однако в помутнении разума вполне могла решить, что сейчас это то, что нужно.

Удивительно, какие рациональные решения можно принимать в совершенно иррациональном состоянии.

Теперь я сижу с чашкой чая в руках и пытаюсь восстановить в памяти вчерашний вечер. И никак не могу это сделать.

Может, в последние месяцы у меня развился лунатизм?

Меня начинает слегка трясти. От чего, интересно? Из-за паразита в моем теле, который сожрал все мои надежды на будущее, потому что я заметила его слишком поздно? Потому что я не относилась к своей усталости всерьез…

Что же мне теперь делать? Сидеть и ждать?

Где сейчас моя мама, когда я так нуждаюсь в ней?!

Я все еще не могу заплакать.

Наверно, это странно, что не могу. Просто я чувствую – не сейчас.

Возможно, мои слезные протоки до сих пор отказываются во все это верить?

Очевидно, я нахожусь на первой стадии горя, и эта стадия – отрицание.

Какая следующая? Гнев? Возможно.

Я чувствую, как он сидит и ждет за кулисами. Но не сейчас, гнев. Мне нравится отрицание. Пока…

Мне следует быть реалистом.

Я должна собрать всю возможную информацию и понять, что этот «озис» означает (я никогда не назову это полным названием – не удостою незваного гостя такой чести).

Я решаю прочесть бумаги, лежащие в сумочке, а затем загуглить мою новую мерзкую компаньонку-болезнь, хотя и сознаю связанные с этим опасности. (У меня однажды довольно долго кололо в руке, я погуглила и с ужасом поняла, что это рассеянный склероз. Естественно, это оказалось чушью.) Но Гугл едва ли испугает меня больше – куда уж больше! – так что не лучше ли подготовиться? Я иду за инструкциями, но затем останавливаюсь на обратном пути, выпустив сумку, и она выскальзывает из моих рук, словно живая.

Я не могу этого сделать.

Решимость меня покинула.

Если узнать слишком много, может, это только ускорит появление симптомов? Тех самых, которые могли бы проявиться позднее, если бы о них не догадывались?

Например, если прочитать про возможные побочные эффекты препарата и выяснить, что от него бывают спазмы в желудке, диарея, раздражение кожи или депрессия, то они у вас возникнут еще до того, как вы начнете принимать это проклятое лекарство.

Я мысленно кричу: Господи, если ты существуешь, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, скажи, что мне делать.

Я растеряна.

Я напугана.

Я умираю…

Должно быть, в какой-то момент я заснула, потому что просыпаюсь, как по щелчку, свернувшись калачиком на диване, замерзнув и с тяжелой головой.

Честно говоря, это мое обычное состояние после такой кратковременной дневной дремоты, однако сейчас это ощущение ужасает меня.

Я немедленно чувствую себя больной, хотя и не испытывала ничего подобного до того, как узнала о диагнозе. Нет, я не должна этого делать…

Но вот наконец это происходит.

Я плачу.

Плачу с осознанием, что меня никто не услышит, и с горячим желанием быть услышанной.

Мне хочется, чтобы кто-нибудь пришел и поддержал меня, и сказал, что все будет хорошо.

Но я одна…

Неожиданно я чувствую дискомфорт оттого, что одинока. Ощущаю свою уязвимость и незащищенность.

Но ведь, помимо всего прочего, я прагматик! Я люблю составлять различные списки. Может, это способно помочь?

Я вытираю глаза, сморкаюсь, прекращаю шмыгать носом и хватаю со стола бумагу и ручку.

Посмотрим, что в этой ситуации можно найти позитивного:

1. Я могу больше не страдать из-за всякого дерьма. И, будем откровенны, прямо сейчас наш мир – довольно-таки дерьмовое место. Без Боуи[1], без Леонарда Коэна[2], без Майи Энджелоу[3]. Только правила, политика и бизнес – и никакой поэзии.

2. Я прожила на 12 лет дольше своей подруги Ванессы. Ванессе был 31 год, когда она умерла, а я успела чертовски много за 12 лет, которых у нее никогда не было.

3. Я не заполучу болезнь Паркинсона, как мой отец. Или Альцгеймера, как моя мать. У меня не будет глубоких морщин, или обвисшей груди, или зубов, которые выпадают при одном упоминании о яблоке. И возможно, меня запомнят как героическую страдалицу, ушедшую слишком рано. Приятно будет думать в таком ключе. Надеюсь, меня забудут не слишком быстро.

4. Я не боюсь смерти. Я наблюдала за этим процессом. Я находилась рядом с Ванессой, когда она умерла. Это была вполне умиротворяющая картина. В чем-то даже величественная. Я была рядом с отцом, а затем, двумя годами позже, – с матерью.

Знаете, есть те, кто держит умирающих за руку, и есть те, кто выходит из комнаты – как моя сестра, например.

Я держала их за руку.

Но кто придет подержать за руку меня?

КТО?

У меня нет детей. Три моих выкидыша – вот причина того, что мой муж, Энди, стал бывшим мужем.

Полагаю, моя печальная замкнутость и отстраненность после каждой потери заставляла его чувствовать себя лишним.

Я могла бы разделить с ним свою печаль, если бы он попросил, но он никогда не просил. Он просто смотрел по сторонам.

На Элизабет, например.

Могло ли бы все сложиться по-другому, если бы я позволила ему скорбеть вместе со мной? Я не знаю.

Иногда мне хочется перемотать пленку назад… И никогда не хотелось этого больше, чем сейчас.

Субботним утром я вместе со своей печалью еду в Кентиш-таун и покупаю в местном магазинчике настенный календарь, где каждый месяц иллюстрирован картинами английских художников. Я могла бы купить другой – с изображением Тэйлор Свифт, – но нахожу ее слишком живой и полной жизни, и это кажется мне неуместным.

В моих ушах снова звенят слова доктора Маккензи. Три месяца… в лучшем случае.

Я отрываю в календаре листы с января по август (право, этот экстравагантный мусор не стоил 50 фунтов), остановившись на пейзаже Гейнсборо[4]. И начинаю обратный 90-дневный отсчет, игнорируя жалкое предостережение: «в лучшем случае». Это как рождественский календарь без сладостей. Если повезет, я доскриплю до Рождества… Но давайте не будем сентиментальными. Это не научное исследование, это руководство. И стимул. Что-то, что побудит меня выжать лучшее из каждого дня, – и, кто знает, может, я сумею преодолеть отметку дня Х. Возможно, я даже встречу Новый год?

Я вешаю календарь на шкаф в своей спальне. Два крестика.

Сегодня последний день сентября – короткого месяца, который теперь кажется еще короче.

Гейнсборо уйдет прочь завтра, а послезавтра уже настанет день 88-й.

Я стараюсь убедить себя, что буду активной и встречусь со своей болезнью лицом к лицу, но на самом деле сознаю, что это одна из форм прокрастинации. Отвлечение от моего первого препятствия – разговоров с людьми.

Потому что, как бы я ни пыталась это отрицать, как только я кому-то расскажу – это станет окончательно реальным.

А прямо сейчас отрицание кажется лучшим выбором.

День 87-й

Утро понедельника.

Я тащусь в офис, намереваясь рассказать все своему боссу, что кажется разумным началом с точки зрения иерархии, но когда доходит до дела, я просто не могу заставить себя говорить. Фрэнк наименее симпатичен мне из всех знакомых, поэтому, возможно, стоило начинать не с него.

– Ну, выкладывайте, – говорит он.

– Э-э… – я пытаюсь выложить, но не могу. Выражение его лица вызывает у меня некоторую нервозность, так что даже хочется повернуться на каблуках, выйти за дверь, потом зайти и начать заново, обретя свою обычную уверенность.

Вместо этого я застываю как вкопанная, чувствуя, что в горле пересохло, а язык с трудом слушается.

– Я… я не хотела вас беспокоить, но в последнее время я чувствую какую-то усталость. Не совсем обычную, по сути.

Он бросает на меня Классический Взгляд Фрэнка, который как бы говорит: «Мы все устали. Соберись».

Это вымораживает меня.

На секунду мне кажется, будто часть меня отделяется от тела и смотрит на происходящее со стороны. И слышит, как я выбиваюсь из привычного сценария.

– Я… я думаю, мне нужен отпуск, Фрэнк.

Он складывает руки на груди:

– Ну, подайте заявление на отпуск. Вы знаете весь порядок – вы писали его.

– Да… но… нет! Вы правы. Я подам. Я просто подумала, что должна предупредить вас.

Я поспешно покидаю его кабинет, чувствуя себя выжатой как лимон. Понятия не имею, почему я оказалась такой трусихой!

И задаюсь вопросом – стоит ли мне пересилить себя и рассказать все Пэтти, моей лучшей подруге на работе.

Мы обе пришли в эту компанию в один и тот же день шестнадцать лет назад. Кажется, что это было вчера, и одновременно – что с тех пор прошла целая жизнь.

Пэтти тоже разведена, только у нее есть сын, который учится в университете. Мы проводили много времени вместе, якобы для обсуждения дел компании, однако после бутылки-другой вина переходили к болтовне о наших личных неурядицах в отношениях. Мы определенно приятельницы по работе, но, как и шампанское, дружба иногда выплескивается за край.

Я прохожу мимо ее кабинета и, остановившись в сомнениях напротив двери, замечаю, что она говорит по телефону. Она ловит мой взгляд и машет мне: мол, выпьем чаю?

Однако какой-то невидимый барьер удерживает меня за дверью, и я не могу войти. Вместо этого я смотрю на часы и качаю головой.

Вернувшись в свой кабинет и принявшись вышагивать взад-вперед, я решаю, что не струсила – просто не захотела тревожить Пэтти. Это правильно, что я ничего ей не сказала. Она не смогла бы нести груз моей тайны в одиночку. Это было бы слишком тяжело для нее – хранить этот секрет (каждый хочет разделить тайну с другим, это свойство человеческой натуры). И если бы я сказала ей, особенно раньше, чем Фрэнку, это стало бы ошибкой. Пока у меня нет очевидных признаков болезни, я могу держать свою новость при себе. И может, если я буду вести себя как обычно, то поверю, что я в норме, и смогу избавиться от симптомов, просто игнорируя их? Я сижу за своим столом, уставившись в экран компьютера, и гадаю, что же означает «норма» сейчас.

Я пытаюсь думать о том, что обычно занимало мои мысли.

– Дженнифер?

Выйдя из оцепенения, я поднимаю взгляд от экрана:

– О, Дебора! Извините! Задумалась, ничего вокруг не вижу.

На моем пороге стоит Дебора Пивор, ассистент Итана из айти-отдела. Она работает у нас уже два с половиной года – сразу после окончания университета. Ноттингем. Степень бакалавра в социологии. Разорвала помолвку с Полом, другом детства, ну да в любом случае она еще слишком юна для замужества.

По крайней мере, мой мозг еще работает, думаю я. Несмотря на то что я в смятении, я все еще держу в памяти эту информацию. Она промелькнула в моей голове наподобие титров в теленовостях. Опять же, это плюс, если ты работаешь в отделе кадров.

– Я вас не оторвала от работы? – спрашивает она. – В смысле, я понимаю, что мы не договаривались о встрече, но вы не против, если я войду? – Лицо у бедной девушки пунцово-красное, а шея выглядит втянутой в плечи. – По личному делу.

– Конечно, – отвечаю я немного резковато. – Для этого я и здесь.

Она колеблется:

– Вы в порядке? Я имею в виду, если это неподходящий момент…

Я осознаю, что отныне любой момент оставшегося мне времени для этого неподходящий, поэтому решаю по крайней мере выяснить причину ее визита и, надеюсь, избавить хотя бы одну из нас от страданий.

– Все хорошо, Дебора. Я была погружена в документы. Расскажите мне все.

Дебора входит в кабинет, садится напротив меня, а потом вдруг заливается слезами.

– Не спешите, – говорю я, пододвигая к ней коробку с бумажными салфетками. Дебора хватает одну и зарывается в нее лицом. Мне хочется обнять ее – не могу смотреть, когда кто-то плачет, – но это было бы сейчас неуместным. Моя работа лишает возможности реагировать на эмоции так, как отреагировал бы друг.

Я должна оставаться на своем месте, сдержать чувства и соблюдать правила компании, потому что в работе не могу поддаваться чужим эмоциям.

– Извините, – всхлипнула Дебора.

– Не извиняйтесь.

Она смотрит на меня, страдальчески скривив рот.

– Я хочу подать официальную жалобу на Итана. Он совершенно перестал себя со мной контролировать. Начал оскорблять.

Она вздрагивает.

Серьезно? Итан Веббер?

Работает в компании семь лет. Три повышения. Тихоня. Компьютерный задрот. Глава шахматного клуба. Я бы не подумала, что он способен на такое.

– Не могли бы вы описать эти оскорбления, Дебора? – Я делаю пометки в блокноте. – Физические?

– Словесные.

– Поясните, пожалуйста, что он сказал.

Она издает мучительный стон:

– Он сказал мне то, что нельзя повторить.

– Вы должны передать мне его слова, Дебора.

– Я не могу.

– Вы можете произнести по буквам?

Она делает глубокий вдох, и ее губы растягиваются в отвращении: «СУ-КА…»

– Понятно, – говорю я.

Ух ты! Итан. О чем он думал? Ладно.

Когда я упомянула, что работаю в отделе кадров, вас, вероятно, потянуло на зевоту, но на самом деле это довольно интересная работа.

Вы оказываетесь вовлеченными в жизни людей, получаете представление об их образе мыслей. Видите плохие и хорошие стороны. И еще нужно быть стратегом. Это сложнее, чем вы себе представляете.

К тому же, когда ситуация позволяет, вы можете бороться за справедливость. И это для меня самое важное. Справедливость в мире несправедливости.

И сейчас я озабочена справедливостью для Деборы.

– Послушайте, Дебора. Я не оправдываю его оскорбление, но это так не похоже на него. Есть соображения, почему он сказал это вам?

Она кашляет:

– Да.

Я жду.

Она делает глоток чаю, смущается:

– Я удалила важный файл, а затем запаниковала и обвинила в этом его. Я имею в виду… его можно восстановить, ради Бога… Нам нужен только один из техников-специалистов.

– Я понимаю, Дебора, правда, понимаю. Это не дает права на такую реакцию.

Я говорю сочувственно. Затем объясняю различные последствия официальной жалобы. Это не то, что стоит делать необдуманно.

Она слушает, несколько раз порывается возразить, затем бросает на меня удрученный взгляд и пожимает плечами:

– Да уж. Простите, Дженнифер. Я думаю, мне просто нужно было выпустить пар. Выплакаться в дамском туалете либо пойти к вам. Вы выиграли. – Она выдавливает улыбку.

– Спасибо, – говорю я.

– Так… Наверно, мне стоит просто оставить все как есть?

– Нет, вовсе нет! – возражаю я. – Нам совершенно неоходимо с этим разобраться. Пустить все на самотек – это не то, что я имела в виду. Нет, я поговорю с Итаном.

– Это так неловко.

– Поверьте, это будет менее неловко, чем при подаче официальной жалобы. Вы заслуживаете извинений. Я добьюсь этого. И возможно, если вы чувствуете, что это продвинет дело, я устрою для вас обоих беседу в этом кабинете. Чтобы он мог официально извиниться. Если откровенно, я думаю, что он уже раскаивается, хотя мне все равно нужно потолковать с ним.

Дебора вздыхает:

– Тогда ладно. Если вы считаете, что так будет лучше…

– Считаю. А сейчас – почему бы вам не пойти домой? Я поговорю с Итаном. Затем вы оба успокоитесь, и завтра мы все уладим. Полагаю, он никогда не говорил так с вами раньше?

– Никогда.

– Все будет хорошо. Идите домой.

– Вы правы. Спасибо. – Дебора встает. – И я буду рада поговорить с ним завтра. Я сожалею, что спровоцировала его. Думаю, я просто устала…

– Если честно, Дебора, я отлично вас понимаю.

– Да. – Она улыбается, не обращая внимания на иронию. – И спасибо за этот разговор, Дженнифер. Я знаю, насколько вы заняты. Я правда это ценю.

Я наблюдаю, как она выходит из кабинета, и думаю о том, что «сука» звучит не так плохо по сравнению с «редкой болезнью крови». Интересно, будут ли мне теперь казаться банальными все чужие проблемы и травмы?

Так или иначе, на короткое время, погрузившись в неприятность Деборы, я забыла о собственной проблеме. Мне приходит в голову, что я должна работать так долго, как только смогу. Я должна постараться забыть о себе. Однако, надо думать, это непросто.

– Ты привыкнешь к этому, – говорю я вслух, обращаясь к себе.

И вздрагиваю.

Господи! Теперь я разговариваю сама с собой.

Я начинаю сходить с ума…

Я должна кому-нибудь рассказать! Не могу больше держать это в себе. Мне необходимо избавиться от этого самого мрачного из возможных секретов.

Бедная Оливия! Чего только иногда не приходится терпеть лучшим подругам… Мне жаль…

Я быстро набираю ей сообщение прежде, чем снова начну сомневаться, чтобы не было возможности сдать назад:

«У меня непростая новость. У тебя будет время заскочить вечером?»

Я меряю шагами кабинет. Постоянно проверяю экран телефона. Убеждаюсь, что батарея не села и мобильный не в беззвучном режиме. Десять минут словно растянулись на десять часов.

Динь-динь!

«Конечно. Насколько непростая? Принести тортик?»

«Да ((»

«Ох-х. У меня встреча, которая должна закончиться в 18.30, а потом сразу приду. Чизкейк?»

Если откровенно, торт – последнее, что мне нужно, но я думаю, что он может потребоваться Оливии.

«Прекрасно».

Я пока не могу отказаться от этого стиля общения.

Вернувшись домой, я долго глазею на свое отражение в зеркале ванной, словно проверяя, что это действительно я. То же отражение я видела вчера, и позавчера, и позапозавчера. Но сейчас я уже не такая. Все изменилось. И правда заключается в том, что я все еще не могу это принять. Я цепляюсь за отрицание, потому что оно безопаснее. Кто посмеет упрекнуть меня в этом? Но я должна открыться хоть кому-то. И под конец дня, когда вы одиноки, это то, на что подписывается лучшая подруга: в беде или в радости, в болезни и в здравии.

Оливия стоит на моем пороге, тяжело дыша, как будто бежала всю дорогу от офиса. Ее темно-рыжие волосы небрежно собраны на затылке, открывая раскрасневшиеся щеки.

Она одета в белую рубашку, открытый плащ и шелковые брюки цвета хаки с красной отделкой по бокам, подчеркивающие ее длинные стройные ноги.

Оливия работает в индустрии моды, что всегда было кстати, потому что я ходила с ней на все распродажи. Так что, хоть я и застряла в стиле офисных костюмов, по крайней мере они все были прекрасны. Обратите внимание, что я уже использую прошедшее время!

Оливия протягивает мне коробку, перевязанную лентой.

– Чизкейк, – поясняет она. – Что стряслось? Выглядишь дерьмово. Без обид.

– Я не обижаюсь. Хочешь выпить?

– Да. Чай. Бильдерс[5], пожалуйста.

– Я имела в виду настоящую выпивку.

– С чизкейком?

– У меня есть закуска.

Оливия глядит на меня с подозрением:

– Сейчас не подходящее время для чизкейка, да?

– Не совсем.

– Ты меня пугаешь.

– О, не волнуйся. Это не так ужасно, – лгу я, потому что ощущаю ее возникшую нервозность. Я не уверена, что должным образом подготовила Оливию к своему откровению. Да и разве к такому можно как следует подготовить? – Виски?

– Черт, дорогая! Мы же не пьем виски! Что происходит, Дженнифер? Тебя уволили?

– Сначала выпьем, – настаиваю я на своем. – И меня не уволили.

Мы наливаем себе в стаканы на два пальца односолодового виски, перемещаемся с ним из кухни в гостиную и садимся друг напротив друга.

Оливия пристально смотрит на меня:

– Мы поболтаем о погоде или перейдем сразу к делу?

Мою шею сводит спазм. Губы не двигаются. Я отпиваю виски для «голландской смелости»[6]. Что вообще означает это выражение – «голландская смелость»? Я пытаюсь подобрать определение.

– Дженнифер?

– Извини. Извини. Давай перейдем сразу к делу.

И я начинаю. Будто ныряю с самого высокого трамплина в бассейне, когда сердце трепещет и желудок подпрыгивает к горлу. Я в свободном падении, в ожидании шлепка о воду.

– Помнишь, на днях я ходила к доктору?

– Да…

– Ну, я получила результат моего анализа крови. Я думала, он скажет мне, что у меня дефицит железа или что-то в этом роде, но вышло так, что у меня необычная болезнь крови.

Оливия втягивает голову в плечи.

– О-о, – бормочет она. – Мне так жаль…

– И это в последней стадии.

– Шутишь!

– Хотелось бы.

Она молчит, ожидая продолжения.

А я не знаю, как отреагировать на это молчание. Интересно, есть ли какие-то советы по этикету, которые помогали бы друзьям в подобной ситуации?

– Господи, Джен! Ты серьезно?!

Она хватает меня за руку, мы смотрим друг другу в глаза и ошеломленно молчим, как будто кто-то нажал на кнопку паузы.

Затем этот кто-то нажимает кнопку «пуск».

– Мне так жаль, Джен… Я даже не знаю, что сказать…

– Я тоже не знаю, – говорю я. Отпускаю ее руку и беру свой бокал, потому что хочу как-то разрядить атмосферу неловкости.

– Тебе нужно узнать второе мнение, – решительно произносит она, выпрямившись, словно готовясь к схватке. – Нам надо найти лучшего специалиста по крови в стране. В мире!

– Признаться, я бы так и сделала, но доктор Маккензи тщательно изучил этот вопрос. Это невероятно редкое заболевание. И если нужны какие-то доказательства его правоты, то моя мать называла его нашим «золотым самородком», лучшим диагностом, которого только можно найти, и в ее словах не было резона сомневаться. К тому же я не уверена, что на это есть время.

Оливия хмурится:

– Конечно, есть. О каком сроке мы говорим? Это вообще обсуждалось?

– Это какие-то месяцы, Лив. Три. В лучшем случае.

Она зажимает рот рукой:

– Нет! Серьезно? Считая с этого дня?

– С этого дня. Ну… я чувствовала усталость.

Ее лоб перерезает морщина. Оливия поджимает губы:

– Дженнифер?

– Да?

– Ты плакала?

Я указываю на синяки под моими глазами:

– Все выходные. Думаю, я выплакала все, что можно. Я переплакала.

– Почему ты не позвонила мне? Почему плакала в одиночку?

Я пожимаю плечами:

– Не знаю. Я как будто застыла в своей панике. Ты думаешь, что сделаешь это – протянешь руку своей лучшей подруге, возьмешь телефон… Но ты не делаешь. По крайней мере, я не сделала. Не смогла.

Оливия наконец не выдерживает и сама издает мучительный всхлип:

– Мне так жаль… Так невероятно жаль… Ох, Дженнифер. Что я буду делать без тебя? Я не должна плакать, ведь ты такая смелая и…