Михаил Иванов

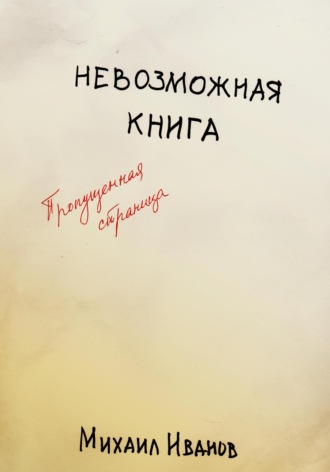

Невозможная книга. Пропущенная страница

Лето звенело безумным симфоническим разнобоем невидимого сонмища насекомых, до эйфории завораживало вокальным сюрреализмом птиц. Под этот аккомпанемент я говорил о развитии и движении к цели, пытался обращаться к интуиции Глеба, эмоциям и даже инстинктам… «Кто ты – всего лишь потребитель или творец, создатель?» – на все лады допытывался я. Тщетно. Ни Юпитер, ни Луна не влияли на него. Я распинался, под вязью слов выстраивая смысловой вектор, который должен был привести ослепшего друга к прозрению – а он лишь кивал рассеянно и никак не собирался отбрасывать это своё снисходительное: «Ну конечно…» Умиротворяющий шелест листвы и чистейший воздух привлекали утомлённого суетой горожанина больше, чем посыл моих вербально-семантических изворотов, которые только раздражали его. Больше всего в тот момент инертный увалень хотел сидеть под яблонями и молчать, слушая, как стрекочет кузнечик…

Ожидаемого прорыва не случилось. Очевидно, я где-то просчитался. Потянул не за ту струну? Хм-м… Скорее всего, изначально были необходимы гораздо более серьёзные меры. Раздосадованный, я, однако, и не думал отступать, и, вместе с поисками более эффективных зацепок, ещё интенсивнее наращивал темп, усиливал накал.

Почему я не отстал от него, не оставил бедолагу в покое? Одним своим появлением через столько лет, просто оказавшись рядом, он дал второе дыхание – невероятной свежести и ясности дыхание! – тем идеям, эскизы которых я набрасывал всё это время в виде невнятных формул и схем! Кроме того, добиваясь правдоподобности своих литературных штудий, я провёл серьёзную изыскательскую работу, и сам основательно погрузился в ту область, которой всего лишь хотел стимулировать воображение заблудшего друга, пытаясь вернуть его к настоящей, яркой и насыщенной творчеством жизни – к тому, что и было его жизнью когда-то! За невинной, в общем-то, мистификацией я неожиданно и в самом деле разглядел проблеск, заставивший сердце замереть, а потом рвануться к этой далёкой, но явственной вспышке, будто его ужалило электрическим током, – тут, понятное дело, не до покоя…

Литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, эзотерика, мировые религии и наука во всех её направлениях – изучая, выискивая точки соприкосновения и по ним, будто следуя маякам, подбираясь всё ближе к общей основе (уже не искусству, не религии, не науке, а чему-то более глубокому – некой единой принципиальной базе этих разрозненных внешне проявлений, навроде отдельных пальцев на одной руке), я упорно выстраивал для Феникса «взлётную полосу» к сияющей за границами приземлённого восприятия звезде. В качестве материального образа этой слишком абстрактной для понимания непосвящённого метафизической цели должна была послужить книга. Я старался, я из кожи лез – он должен был понять скрытый посыл наших встреч, почувствовать по крайней мере, и взять старт!

Видимо, я слишком увлёкся и пережал. Глеб сказал мне однажды: «Что ты вцепился в эту невозможную идею некой сверхкниги? Все сюжеты давно изобретены, и всё самое интересное давно написано! Да что ты вообще можешь знать о книгах, если не опубликовал ни одной? Ведь ты не писатель! Ты не художник слова и даже не учёный – ты алхимик от литературы, одержимый пустой идеей фантазёр!»

Это было явное поражение. «Ты… не понял?» – только и смог пролепетать я, и всё, на что был способен в тот момент глубочайшего разочарования – просто уйти. Скорлупа очевидно не поддалась, и я опустил руки. Позже, осмысливая тот эпизод, я всё яснее понимал, что по большей части оказался разочарован не столько в друге, который появлением своим дал мне надежду достичь непредставимых ранее высот, сколько в самом себе, эту надежду неосторожно придумавшем.

Впору было закончить игру и таки оставить пропащего там, откуда он не намерен был вылезать. Но, как ни странно, моя последняя фраза что-то сдвинула в нём. Чувство вины, которое проскальзывало в редких телефонных звонках, – в принципе, нежелательное для освобождения духа состояние, однако выбирать не приходилось, – я увидел в нём неожиданную прореху в глухой монолитной стене, единственную, которой можно было воспользоваться, чтобы предпринять ещё одну, теперь уже точно последнюю, попытку сломать неподдающийся барьер. Кроме того, я в полной мере убедился, что глубокомысленная болтовня и туманные намёки ни капли не помогают распалить в Глебе хотя бы банальное любопытство. Необходима была конкретика, уже достигнутые кем-то ранее – реальные! – результаты. А ещё я сам должен был быть готовым, чтобы задать верное направление моему незрячему подопечному. Я сам должен был ясно увидеть и убедиться в существовании «невозможной» цели. Учитывая эти немаловажные нюансы, следовало всё досконально продумать, чтобы не провалить повисший на волоске план окончательно.

Итак, я готовил почву, планировал, рассчитывал, до мелочей прорабатывал этапы сценария и возможные реакции на них. Я следил за объектом инспирируемого мной поистине алхимического превращения, выжидая подходящего момента и не вступая, однако, в непосредственный контакт: для достижения максимального эффекта сам «алхимик» должен был оставаться в тени. Лишь единственный раз я отступил от плана, когда умерла наша общая знакомая – та самая, из параллельного класса. Близость и осознание непрочности границы между бытием и небытием открывает наш дух вещам, избегаемым в обычной, переполненной непроглядной мутью повседневных жизненных забот обстановке. Такой шанс я не мог упустить!

Мы вместе подошли к гробу, где лежала она (Почему Глеб считал её одноклассницей? В который раз убеждаюсь, что хранение человеческим «банком данных» информации – непредсказуемая вещь: что-то мы забываем, что-то придумываем…), и так же, плечом к плечу, встали потом над могилой. «Так странно, что жизнь может оборваться в любой момент, и так не хочется верить в необратимость этого момента…» – произнёс Глеб. Мы бросили по горсти земли. «Смерть – только лишь слово. – сказал я. – Мы сыплем словами, поднимая облака застилающей смысл пыли. Но произнесённое отдельно и в точно определённый момент – слово безупречно и ясно. И слово становится силой». «Значит, в смерти тоже есть сила? Разве такое возможно?» – спросил он. «Всё – слова, – ответил я. – Всё, что есть на свете и с чем мы имеем дело – всё только слова».

Глеб выглядел озадаченным, однако с расспросами не полез – постеснялся, должно быть, оказаться не в соответствии со всеобщим траурным настроем. Это было мне на руку: неполученные ответы заставляют сквозняк сомнений держать дверь любознательности открытой. На поминки я не остался.

После этой встречи я бесповоротно уже исчез, постаравшись использовать подспудно зазвучавшую в нашем с Глебом общении нотку незримого присутствия смерти и таким образом придать своему исчезновению оттенок драматизма, трагичности даже. Потом, правда, пришлось снова выжидать: необходимо было время, чтобы чувство вины и осознание неотвратимости конца существования достигли пика своего резонанса. И вот, настал-таки момент истины.

Один звонок – и, охваченный всколыхнувшейся волной чувств, Глеб, конечно, ринулся ко мне домой. Не замечая ничего вокруг, он не узнал и меня, приняв за соседа. Будучи на гребне эмоций, бродил мой друг по «пепелищу», ворошил «угли» и не отмахивался уже от многочисленных, выстреливавших в него «искр». На этот раз ловушка сработала безупречно: крупицы огня сделали своё дело – замкнутый в тюрьме окаменелой обыденности дух всё-таки воспламенился! Охватившая вспышка катарсиса спалила все прежние ценности ординарного представителя безликой человеческой массы – и скорлупа развалилась! Теперь, родившись заново, Глеб уже не мог волочиться прежней тропой пустого растратчика жизни и ступил на истинно предназначенный ему путь!