Михаил Визель

Пушкин. Наше время. Встречи на корабле современности

Дизайн и иллюстрации Валентины Ерофеевой

В оформлении использованы изображения, предоставленные Государственным музеем А. С. Пушкина (филиал Дом-музей В. Л. Пушкина), а также материалы из общедоступных источников

Фотографии Светланы Мишиной

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

© Визель М. Я., Степанян Г. Л., текст, 2023

© Оформление. ООО «Инфинитив», ООО «Лингвистика», ООО «Бослен», 2023

Вступление. Как возникла эта книга

У этой книги два автора, пришедшие к ней с противоположных сторон. Гаянэ Степанян подготовила для Объединения «Манеж» цикл из шести лекций «Пушкин – навсегда», а Михаил Визель, который заглянул на первую лекцию, чтобы поддержать давнюю подругу и заодно попытаться в очередной раз упорядочить ворох знаний о предмете лекции в собственной голове, вскоре обнаружил, что каждое утверждение лектора ему хочется прокомментировать, уточнить, а то и опровергнуть. Разумеется, в ходе публичной лекции делать это невозможно, но зато можно сделать в рамках книги, которая таким образом и появилась. Соавторы действительно сели и проговорили вслух все то, что здесь написано. После чего, как водится, блеснули l’esprit d’escalier: пояснили свои утверждения, вставили полные цитаты, уточнили даты и имена и т. д.

Это не монография, хотя оба автора вполне начитанны в специальной литературе и владеют научным аппаратом, и не художественное высказывание, хотя и оно им не чуждо, а взгляд на Пушкина с двух разных сторон. Женщина и мужчина, московская армянка и московский еврей, лингвист и филолог, преподаватель и журналист, оригинальный романист и литературный критик. Эти цепочки, построенные по принципу пушкинского же «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень», можно множить и дальше, вплоть до того, что разница в возрасте почти соответствует той, что была у Онегина с Ленским, но важно все-таки помнить, что эти все разности держатся на общем фундаменте: признании краеугольного значения русской литературы. И Пушкина как самого радостного ее воплощения. Желающие сбросить его с корабля современности находятся в каждом поколении. Но положение его непоколебимо. Потому что именно его усилиями громада русской литературы двинулась и, рассекая волны, плывет. И чтобы понять, «куда ж нам плыть», вспомним, где начался ее путь.

Прелюдия. Александровская эпоха

Общественное мнение

Гаянэ Степанян:

Давай перед тем, как говорить о Пушкине, расскажем о его эпохе.

Михаил Визель:

Конечно. Любой исторический персонаж вписан в свою эпоху. А Пушкин, несмотря на короткую жизнь, застал их две. Первая сформировала его, в формировании второй принимал участие он сам.

ГС:

Верно. А растет он в александровскую эпоху. Именно ей он дал характеристику в 1831 году в стихотворении, посвященном лицейской годовщине:

Давно ль, друзья… но двадцать лет

Тому прошло; и что же вижу?

Того царя в живых уж нет;

Мы жгли Москву; был плен Парижу;

Угас в тюрьме Наполеон;

Воскресла греков древних слава;

С престола пал другой Бурбон…

Так дуновенья бурь земных

И нас нечаянно касались…[1]

Что обращает на себя внимание в этом небольшом отрывке? Почему мы приводим именно его? Чему прошло двадцать лет?

Стихотворение датировано 1831 годом, а в самом тексте Пушкин дает четкие указания на даты: «двадцать лет тому прошло». Речь о 1811 годе. Пушкину двенадцать. Но он говорит о себе двенадцатилетнем: «мы жгли Москву». Фактология же говорит о другом: Саша Пушкин находился тогда в Лицее, и он совершенно точно к московскому пожару не имел никакого отношения.

Далее он перечисляет: «был плен Парижу», «угас в тюрьме Наполеон», затем «воскресла греков древних слава» (речь идет о греческих восстаниях, греческой борьбе за независимость), «с престола пал другой Бурбон» (чехарда между династиями Наполеонов и Бурбонов). Но Пушкину было 12–13 лет, всего ничего, почему «мы»?

В приведенном отрывке он объясняет суть своей причастности:

Так дуновенья бурь земных

И нас нечаянно касались.

Пушкинское «мы» носит такой же характер, как лермонтовское «мы». В нем звучит тема поколения. Только если у Лермонтова это будет тема потерянного поколения, то у Пушкина – тема поколения, которое вошло в историю. Даже не так: оно чувствовало себя сопричастным к истории. Потому что именно в начале XIX века формируется особенная историософия причастности личности к движению исторического процесса.

МВ:

Это «мы», на мой взгляд, имеет еще и другое измерение, Пушкин пишет «мы жгли Москву», потому что, безусловно, он сам москвич. И нам с тобой, как москвичам по рождению, это должно быть приятно. И это один из тех мостиков, даже больших мостов, которые идут от меня к Пушкину.

Род Пушкиных принадлежит к нижегородскому дворянству, он записан в дворянскую книгу Нижегородской губернии. Но отец Пушкина родился в Петербурге и, выйдя в двадцативосьмилетнем возрасте в отставку с навязанной ему с рождения военной службы, переехал «на волю» в Москву. Где через год и родился его сын Александр. Который жил в Москве до отъезда в Лицей таким московским мальчиком, которых мы встречаем на страницах «Войны и мира». Сам Пушкин танцевал на балах Йогеля, на которых «бывала» Наташа Ростова (впрочем, они едва ли встречались, Наташа на семь лет старше), и вот все, что с этим связано, ему было знакомо не понаслышке.

Поэтому, на мой взгляд, это самое «мы жгли Москву» – не только «мы – поколение», но и «мы – москвичи». Это существенная деталь пушкинского самоощущения. Он чувствовал себя принадлежащим от рождения не к служивому петербургскому дворянству, из которого его отец сознательно как бы «выписался», а к столбовому старомосковскому. И эта черта прошла через всю его жизнь. Об этом много в «Путешествии из Москвы в Петербург», в стихах, посвященных Москве. Но, конечно же, невозможно отрицать, что именно наполеоновская эпоха – эпоха зарождения особенной историософии.

ГС:

Несколько слов об историософии. Лотман в биографии Пушкина и в «Беседах о русской культуре» отмечает, что русская молодежь начала XIX века ощущала себя причастной к истории. Причем в историю вводил не сам факт рождения (даже в славной семье), а славная смерть, славное ранение, участие в каком-то историческом событии. Смерть и раны были предметами зависти, если они вводили человека в историю.

Здесь показательны высказывания нашего героя, самого Александра Сергеевича. Например, про А. К. Ипсиланти, который был вождем греческого восстания (потерял руку в сражении с Наполеоном под Лейпцигом), он пишет: «…Мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь» (Т. 10. С. 22)[2]. Казалось бы, в наше время оторванная рука – чему здесь можно завидовать?

Или вот слова Пушкина про А. С. Грибоедова, который погибает в 1829 году, защищая дипмиссию: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна» (Т. 6. С. 452)[3].

МВ:

Я замечу, что это типичный пример того, как по-разному можно интерпретировать одни и те же тексты и факты. С одной стороны, действительно смерть в бою прекрасна для дворянина, с другой стороны, Грибоедов тогда недавно и счастливо женился. У него были грандиозные планы, связанные не с военными действиями, а с деятельностью коммерческой. Он основал Закавказскую торговую компанию, по аналогии с Американской. Он не готовился к стремительной смерти. Но Пушкин, очевидно, проецировал на «другого Александра Сергеевича» свои собственные потаенные страхи, комплексы и чаяния.

ГС:

Несомненно, в словах любого человека, тем более великого поэта, мы видим скорее отражение его самого, чем объективную реальность. Пушкин, как и его современники, живет в эпоху романтического мировоззрения, и это дает основания полагать, что он отражает не только свои чаяния, но и общепоколенческий взгляд.

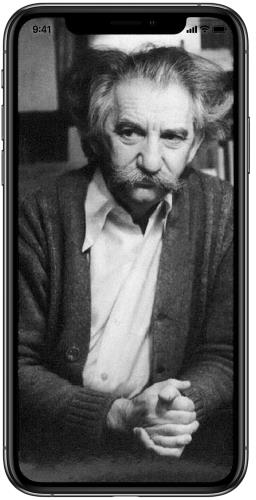

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН (1922–1993)

Семиотика и культуролога Лотмана больше интересовали вопросы мировой культуры, но в Пушкине он справедливо видел одно из величайших ее проявлений

МВ:

К 1829 году Пушкин изжил свой романтизм. Его южные поэмы давно – по его меркам – остались в прошлом. Так что я не стал бы упирать на то, что это было время романтизма. Пушкин очень быстро развивался, иначе б мы о нем столько не говорили. К тридцати годам он успел пройти много этапов развития, поэтому я бы не стал однозначно говорить, что в 1829 году он был увлечен романтической идеей быстрой смерти.

ГС:

А как же «есть упоение в бою»? Это Болдинская осень, 1830 год. Как бы быстро ни видоизменялась мысль человека, сохраняется неизменное ее ядро.

Лотман в биографии Пушкина так характеризует пушкинское поколение: «…Молодые люди в перерыве между походами не спешили жениться и погружаться в светские удовольствия или семейственные заботы: они запирались в своих кабинетах, читали политические трактаты, размышляли над будущим Европы и России. Жаркие споры в дружеском кругу влекли их больше, чем балы и дамское общество. <…> За несколько месяцев Отечественной войны русское общество созрело на десятилетия»[4].

Он приводит в пример несколько персоналий. Например, Дмитрия Иринарховича Завалишина, будущего декабриста и сокамерника Грибоедова. Завалишин стал преподавателем астрономии и высшей математики в Морском корпусе, едва его окончив, в шестнадцать лет. А ведь в Морском корпусе эти предметы даются не ради общего развития, а ради выживания.

В восемнадцать лет Завалишин отправился в ученое кругосветное путешествие. В наши дни таким не очень удивишь, а вот в начале XIX века это очень заметное событие. И Завалишин жаловался, что в Петербурге, мол, вечные гости и светская жизнь, «бывало, не имею ни минуты свободной для своих дельных и любимых ученых занятий»[5].

Он влиял на современников. Например, у Грибоедова в «Горе от ума»:

От женщин бегает, и даже от меня!

Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,

Князь Федор, мой племянник[6].

Скалозуб жалуется на брата, который «крепко набрался каких-то новых правил».

МВ:

Насколько я помню, Грибоедов имел в виду конкретного князя Федора – известно какого.

ГС:

Федор Толстой-Американец тоже отражен – в комедии «Горе от ума» – в Загорецком. Он был в кругосветном путешествии, затем «вернулся алеутом // И крепко на руку нечист» – это про него.

МВ:

Разумеется! И по поводу кругосветного путешествия. Да, это не было в то время увеселительной прогулкой, но это скорее можно сравнить с трехлетней командировкой или даже стажировкой в иностранном университете. Сейчас в порядке вещей, когда молодой человек хорошо оканчивает университет и уезжает на три года куда-нибудь на стажировку по своей специальности в признанный научный центр. И также молодые ученые-естественники, которые оканчивали курс наук, уплывали в длительное кругосветное путешествие, чтобы набрать там образцов и потом засесть на много лет в кабинете эти образцы разбирать. Самый известный пример такого рода – Чарльз Дарвин. Он тоже отправился в многолетнее путешествие, вернулся и, трудясь долгое время над привезенными образцами, выдвинул свою знаменитую теорию происхождения видов. Так что это кругосветное путешествие, конечно, дело не легкое и не для каждого, и все-таки не нечто уникальное, а скорее обычный путь для ученого-естественника.

ГС:

Лотман рассказывает еще о таком анекдоте в историческом значении этого слова. Однажды Никиту Муравьева ребенком мать привезла на детский бал. Никита отказался танцевать. Мать его спросила: «Никитушка, почему не танцуешь?» Он ответил: «Катон танцевал бы на моем месте?» Мать нашлась: «Да, в твоем возрасте Катон танцевал бы». Ее ответ его немного успокоил, и он стал танцевать.

И уже после того, как «был плен Парижу», выражаясь словами Пушкина, некоторые горячие головы были неприятно удивлены тем, что во Франции, колыбели революции, не стесняются танцевать, играть в карты и заниматься такого рода занятиями, которые у нас серьезные молодые люди считали недостойными.

МВ:

Здесь можно добавить, что Франция была не только родиной революции, но вообще духовной родиной тогдашних дворян, которые говорили по-французски даже более охотно и свободно, чем по-русски.

ГС:

На то были причины, мы напомним их в шестой главе.

Мысли о том, что один человек не должен продавать другого человека, распространялись у нас со скоростью пожара. Вот, например, одна дама пишет в 1812 году (Москву еще не сдали): «Посуди, до чего больно видеть, что злодеи, вроде Балашова и Аракчеева, продают такой прекрасный народ. Но уверяю тебя, что ежели сих последних ненавидят в Петербурге так же, как и в Москве, то им несдобровать впоследствии»[7].

МВ:

Распространение идей, которые задним числом назовут «декабристскими», и отрочество нашего героя пришлись ровно на эту эпоху, александровскую. Но нашему Александру не повезло. Он 1799 года рождения – всего год «не дотянул» до XIX века, но, что гораздо важнее, всего год-другой не дотянул до юности. И не мог успеть сам принять участие в боевых действиях.

ГС:

Хоть и пытался убежать из Лицея в армию.

МВ:

Да. И в этом его отличие от его старших товарищей – Вяземского, Жуковского, Дениса Давыдова, которые довольно быстро приняли его на равных как поэта. Но они были боевыми офицерами: и Вяземский, и Давыдов, и даже нежный Батюшков[8]. Пушкину этой части биографии не досталось. И, видимо, его это как-то всю жизнь дергало. Он писал: «мы вошли в Париж», «мы сожгли Москву», тем самым, говоря по-современному, Пушкин «прислонялся» к поколению, которое все эти героические поступки совершало.

ГС:

В этом смысле Пушкин даже от Грибоедова отстает. Грибоедов состоял в армии, но, правда, в боевых действиях так и не поучаствовал.

МВ:

Рылеев и Батюшков, поэтическое «старшинство» Пушкина перед которыми быстро стало очевидно, успели, а он – не успел.

ГС:

Катенин тоже, он для Пушкина – знаковая фигура. Участник войны 1812 года, энциклопедически образованный, поэт, переводивший французский революционный гимн.

МВ:

И, кстати, первым перевел терцинами три первые песни «Божественной комедии». Но звучали они у него довольно архаично.

ГС:

Вот именно. Он был человеком революционной мысли в вопросах социальных и политических, а вот в вопросах литературных придерживался архаических взглядов, так и не приняв новаторств Карамзина. Пушкин писал о нем Вяземскому в апреле 1820-го: «Он опоздал родиться – и своим характером и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию» (Т. 10. С. 16). А вот как он вспомнил о нем в первой главе «Евгения Онегина» в части про театр:

Там наш Катенин воскресил

Корнеля гений величавый… (Т. 5. С. 14)

Декабристы: мечтатели и заговорщики

ГС:

Лотман пишет, что молодые корнеты, прапорщики и поручики вернулись домой израненными боевыми офицерами. Они не желали согласиться с тем, что будущее Европы должно быть отдано в руки собравшихся в Вене монархов, а в России – в капральские руки Аракчеева. У одного из вельмож немецкого происхождения в меморандуме для Александра I были такие слова: «Народ, освещенный заревом Москвы, – это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет»[9].

МВ:

Хочу напомнить вот что. Мысль о том, что, собравшись в Вене, государи решали судьбы Европы, была молодым офицерам невыносима еще и потому, что у них перед глазами был совсем свежий пример молодого офицера, который сам решал судьбу Европы, не передавая ее каким-то государям. Я имею в виду Наполеона. Конечно, Наполеон «снес крышу» этим молодым офицерам очень основательно. Именно после Наполеона у всех попадавших в сумасшедшие дома появилась одна мания – они все считали себя Наполеоном. Это медицинский факт: если в донаполеоновское время сходившие с ума мнили себя Цезарем, Карлом Великим или Клеопатрой, то после наполеоновской эпохи выражение «я – Наполеон» стало общепонятным маркером душевного заболевания. Конечно, русские офицеры не были сумасшедшими. Они понимали, что никто из них не Наполеон. Но у них перед глазами был ярчайший пример настоящего Наполеона – молодого человека, который взял судьбу за вихор и сам все сделал.

ГС:

В этом и есть суть романтизма, которую много позже Достоевский описал в теории Раскольникова, разделившего людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих».

МВ:

Действительно, биография Наполеона – это отдельная большая тема, в которую хочется углубиться. Она вся – блистательное подтверждение известного правила «победителей не судят». Его карьера полна сомнительных поступков, когда он, например, бросил свою армию в Египте и помчался в Париж, потому что кишками почувствовал, что именно сейчас нужно брать власть. Совершенно как Ленин, который сто с лишним лет спустя, в октябре 1917 года, говорил, что «вчера было рано, завтра будет поздно». Так и Наполеон почувствовал, что нужно все бросать и мчаться в Париж, брать власть в руки в Париже, а не в Египте. Это ему не ставили в вину, а ставили в заслугу. Так что было от чего головам этих честолюбивых корнетов и поручиков закружиться.

ГС:

В это время развиваются тайные политические общества. 9 февраля 1816 года учреждают Союз спасения (Александр Сергеевич еще в Лицее). В восемнадцатом году Союз спасения реорганизовали в Союз благоденствия.

Будущие декабристы остались в истории не только потому, что вышли на Сенатскую площадь. Они предприняли еще целый ряд шагов. Например, они стали работать с общественным мнением. В России эта зыбкая институция приживается с большим трудом. И у истоков ее – начинания декабристов: именно они придумали обсуждать действия правительства с тем, чтобы общественное мнение влияло на принятие политических решений. Декабристы также пытались проникать на общественные посты. Будучи умными людьми, они вполне понимали, что следует воспитывать молодое поколение. В литературе они видели прежде всего средство гражданского воспитания, а потому предъявляли высокие требования к поэтам.

МВ:

Не будем забывать, что речь про офицеров. Это не свободные художники и литераторы.

ГС:

Среди них был Рылеев.

МВ:

Рылеев был служащим, вполне успешным, говоря современным языком, топ-менеджером Российско-американской торговой компании. Так что он тоже ворочал немалыми делами. Но все-таки в первую очередь это не менеджеры, а офицеры, причем офицеры в званиях к тому времени уже полковничьих, которые реально могли вывести свой полк на то или иное событие, что, собственно, и произошло. Воспитывать молодежь, воспитывать общество гражданское – да, разумеется; но все-таки это были офицеры, что наложило огромный отпечаток на декабризм, «тайную свободу».

ГС:

В «Горе от ума» тоже есть косвенные свидетельства того, что декабристы фактически изобретают в России «общественное мнение». Фамусов восхищенно рассказывает, какой молодец Максим Петрович, что всячески унижался ради карьеры. А Чацкий отвечает, что «нынче смех страшит, и держит стыд в узде». То есть уже так поунижаться, как это делал Максим Петрович, невозможно. Появилось общественное мнение.

МВ:

Между прочим, Пушкин в «Евгении Онегине» прямо цитирует строку из «Горя от ума»:

И вот общественное мненье!

Пружина чести, наш кумир!

И вот на чем вертится мир! (Т. 5. С. 107)

В «Онегине» много скрытых цитат, но здесь целые строки посвящены общественному мнению.

ГС:

Гласность имеет свои издержки. Если вы формируете общественное мнение, то у вас проблемы с конспирацией. В итоге в Союзе благоденствия появилось очень много случайных попутчиков. К двадцать первому году, несмотря на то что даже сердце императора хоть и сдержанно, но требовало перемен, начались репрессии. Пушкина сослали на юг, разгромили Казанский и Петербургский университеты, усилили цензуру, и это вынудило декабристов провести рокировку. Они официально объявили о том, что тайное общество ликвидировано, и тихонечко восстановили Союз на более конспиративной основе. Союз раскололся на Юг и на Север, и в 1824 году Южное и Северное общества вступили в новую политическую активность. Это история тайных политических обществ.

МВ:

Чем она кончилась – известно. «Общественное мнение» и «власти предержащие» в России впервые вступили в открытую конфронтацию. Это было нечто совсем иное, чем приведенные Меншиковым гвардейцы, вышибающие прикладами дверь залы Сената, и совсем иное, чем табакерка Палена. Эпоха дворцовых переворотов кончилась, началась эпоха противостояния элиты интеллектуальной и элиты наследственной. А наш герой имел основания относить себя и к той, и к другой. Первое понятно, а вот со вторым давай разберемся.