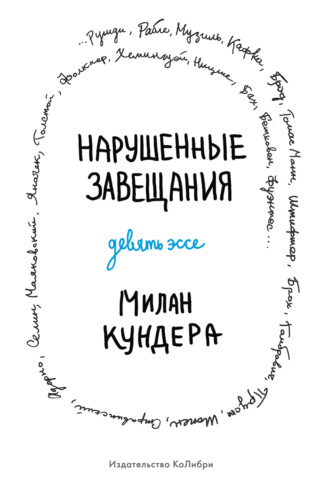

Милан Кундера

Нарушенные завещания

День, когда Панург не сумеет рассмешить

Вот что заставляет меня в последний раз вернуться к Панургу. В Пантагрюэле он влюбляется в одну даму и хочет добиться ее любой ценой. В церкви во время обедни (ну не страшное ли кощунство?) он обращается к ней с чудовищно непристойными речами (в современной Америке это стоило бы ему ста тринадцати лет тюремного заключения за сексуальное домогательство), а когда она отказывается его слушать, он мстит, насыпав ей на платье снадобье, приготовленное им из выделений суки в течке. Когда дама выходит из церкви, все окрестные псы (числом шестьсот тысяч четырнадцать, по словам Рабле) бросаются вслед и мочатся на нее. Помню себя в двадцатилетнем возрасте, рабочее общежитие, Рабле в переводе на чешский под кроватью. Мне приходилось так часто перечитывать эту историю рабочим, любопытствующим, что это за толстенная книга, что вскоре они знали ее наизусть. И хотя это были люди с крестьянской, достаточно консервативной психологией, в их смехе не чувствовалось ни малейшего осуждения словесно-мочевого домогателя, использовавшего риторико-мочевые методы словесного и мочеполового толка; они настолько обожали Панурга, что прозвали его именем одного из приятелей; нет, не бабника, а того, кто славился своей наивностью и неслыханным целомудрием и стеснялся показаться голым в душевой. Слышу, словно это было вчера, их выкрики: «Панурк, иди под душ! А не то мы искупаем тебя в собачьей моче!»

У меня еще стоит в ушах этот радостный смех, которым сопровождались издевки над стыдливостью приятеля, но в этом смехе также чувствовалась почти нежность, смешанная с изумлением по отношению к его целомудрию. Они были в восторге от непристойностей, которыми Панург награждал даму в церкви, но одновременно восторгались и наказанием, которому тот подверг даму за ее благочестие, так что она, в свою очередь, к их огромному удовольствию, получила наказание в виде собачьей мочи. Что же тогда вызывало у них, моих спутников по прошлому, наибольшую симпатию? Стыдливость? Бесстыдство? Панург? Дама? Собаки, имевшие завидное право мочиться на красотку?

Юмор: Божественная вспышка, обнажающая мир в его нравственной двусмысленности и человека в его полной некомпетентности вершить суд над другими; юмор: опьянение относительностью всего присущего человеку; странное удовольствие, проистекающее из уверенности, что уверенности не существует.

Но юмор, если вспомнить Октавио Паса, «великое изобретение современного ума». Он не существовал изначально, он также не будет существовать вечно.

С тяжелым сердцем думаю я о том дне, когда Панург не сумеет рассмешить.

Часть вторая. Кастрирующая тень святого Гарты

1

Существует роман, за основу которого взят образ Кафки, ставший сегодня более или менее хрестоматийным. Его написал Макс Брод сразу же после смерти Кафки и опубликовал в 1926 году. Посмакуйте название: Зачарованное царство любви. Это зашифрованный роман (roman à clé), и к нему нужно подобрать ключ. В его главном герое, немецком писателе из Праги по имени Новы, можно распознать автопортрет самого Брода, весьма лестный для его автора (баловня женщин, объекта зависти литераторов). Новы – Брод наставил рога одному человеку, которому затем с помощью коварных и весьма изощренных интриг удалось отправить соперника за решетку на четыре года. Мы сразу же окунаемся в историю, сотканную из самых невероятных совпадений (по чистой случайности персонажи встречаются на пароходе в открытом море, на улице Хайфы, на улице Вены), мы наблюдаем за борьбой добра (Новы и его любовница) и зла (рогоносец, причем настолько вульгарный, что вполне заслуживает свои рога, и литературный критик, который регулярно подвергает разносу прекрасные книги Новы), нас волнуют мелодраматические повороты сюжета (разрываясь между рогоносцем и тем, кто ему наставляет рога, героиня, не в состоянии жить, совершает самоубийство), нас восхищает душевная тонкость Новы – Брода, который при любой возможности падает в обморок.

Этот роман был бы забыт еще до того, как был написан, если бы в нем не фигурировал персонаж по имени Гарта. И только потому, что Гарта, близкий друг Новы, – это портрет самого Кафки. Без этого ключа персонаж по имени Гарта мог бы считаться самым малоинтересным во всей истории литературы; его называют «святым нашего времени», правда мы мало что знаем о проявлениях его святости, за исключением того, что время от времени Новы – Брод, запутавшись в своих любовных делах, обращается к нему за советом, который тот не в состоянии дать, поскольку, будучи святым, не имеет никакого опыта по этой части.

Какой восхитительный парадокс: сам образ Кафки и вся посмертная судьба его творчества были впервые придуманы и выведены в этом незамысловатом романе, в этой поделке, в этой морализаторской пародии на роман, которая по своим эстетическим качествам как раз диаметрально противоположна искусству самого Кафки.

2

Вот несколько выдержек из романа: Гарта «был святым нашего времени, истинным святым». «Он был выше всех потому, что всегда сохранял независимость, свободу и был до святости разумен в своем противостоянии любой мифологии, хотя по сути был близок ей». «Он стремился к абсолютной чистоте и не мог желать ничего иного…»

Слова «святой», «святость», «мифология», «чистота» не восходят к области риторики; их следует понимать буквально: «Из всех мудрецов и пророков, которых носила земля, он был самым молчаливым… Возможно, ему лишь следовало поверить в собственные силы, чтобы стать вождем человечества! Нет, он не был вождем, он не говорил ни с народом, ни с учениками, как другие духовные наставники простых смертных. Он хранил молчание; а может быть, он сумел глубже других проникнуть в великую тайну? Безусловно, то, что предпринял Гарта, было даже труднее, чем то, что замыслил Будда, и, сверши он задуманное, оно бы осталось в веках».

А вот еще: «Все основоположники религий были уверены в себе; но лишь один из них – кто знает, возможно самый честный из всех, – Лао-Цзы, возвратился в тень собственного учения. Без сомнения, Гарта поступил так же».

Гарта представлен как человек пишущий. Новы «выразил согласие быть душеприказчиком Гарты в том, что касается его произведений». Об этом его просил Гарта, но при одном странном условии: он должен все уничтожить. Новы «догадывался о мотивах этого последнего волеизъявления. Гарта не объявлял о создании новой религии, он просто хотел жить по своей вере. Он заставлял себя совершить последнее усилие. Но поскольку не смог это выполнить, его писания (жалкие ступеньки, по которым он должен был достичь вершины) потеряли для него всякую ценность».

Однако Новы – Брод не захотел подчиниться воле друга, ведь, по его словам: «то, что написал Гарта, даже в виде простых набросков, несет людям, блуждающим в ночи, предчувствие чего-то возвышенного и незаменимого, к чему они стремятся».

Да, здесь есть все.

3

Без Брода сегодня мы даже не знали бы имени Кафки. Сразу после смерти друга Брод опубликовал три его романа. Никаких откликов. Тогда он понял, что, для того чтобы заставить признать произведения Кафки, он должен объявить настоящую и длительную войну. Заставить признать произведение – это означает представить и интерпретировать его. Со стороны Брода это была настоящая артиллерийская атака: он написал предисловия к Процессу (1925), Замку (1926), Америке (1927), Описанию одной борьбы (1936), дневникам и письмам (1937), новеллам (1946); к Разговором с Яноухом (1952); позже к инсценировкам: Замка (1953) и Америки (1957); но главное, четыре книги, где интерпретируется творчество Кафки (обратите внимание на заглавия!): Франц Кафка, биография (1937), Вера и образование Франца Кафки (1946), Франц Кафка – путь указующий (1951), Отчаяние и спасение в произведениях Франца Кафки (1959).

Во всех этих текстах упрочивается и развивается образ, намеченный пунктиром в Зачарованном царстве любви: Кафка прежде всего религиозный мыслитель, der religiöse Denker. Действительно, «он никогда не давал систематического объяснения своей философии и религиозного видения мира. Но, несмотря на это, его философию можно вывести из его произведений, особенно из его афоризмов, а также из его поэзии, его писем, его дневников, а также и из образа его жизни (главным образом, из него)».

И далее: «Нельзя понять истинную ценность Кафки, не выделив два течения в его творчестве: 1) афоризмы, 2) нарративные тексты (романы, новеллы)».

«В своих афоризмах Кафка излагает das positive Wort, позитивное слово, свою веру, свой суровый призыв изменить личную жизнь каждого индивидуума».

В своих романах и новеллах «он изображает страшные наказания, уготованные тем, кто не хочет услышать это слово (das Wort) и не следует по пути истинному».

Обратите внимание на иерархию: наверху: жизнь Кафки как пример для подражания; в центре: афоризмы, то есть все нравоучительные, «философские» пассажи из его дневника; внизу: нарративное произведение.

Брод был блестящим интеллектуалом, наделенным исключительной энергией; благородный человек, готовый сражаться за других; его привязанность к Кафке была искренней и бескорыстной. Беда заключалась лишь в его художественной ориентации: человек идеи, он не знал, что значит быть одержимым формой; его романы (а он написал их два десятка) удручающе условны; а главное: он ничего не понимал в модернистском искусстве.

Почему же, несмотря на это, Кафка так любил его? А может быть, вы способны разлюбить лучшего друга за его маниакальную приверженность сочинительству плохих стихов?

Однако человек, сочиняющий плохие стихи, становится опасным, когда начинает издавать произведения своего друга-поэта. Представьте себе, что самый влиятельный толкователь творчества Пикассо – сам тоже художник, так и не сумевший понять импрессионистов. Что смог бы он сказать о картинах Пикассо? Вероятно, примерно то же, что Брод – о романах Кафки: что они изображают «ужасные наказания, уготованные тем, кто не следует по пути истинному».

4

Макс Брод создал образ Кафки и образ его произведений; тем самым он создал кафковедение. Даже если кафковеды любят дистанцироваться от своего прародителя, они никогда не выходят за пределы той территории, которую он для них очертил. Несмотря на астрономическое число созданных ими текстов, кафковедение развивает в бесконечных вариантах один и тот же дискурс, одно и то же умозрительное заключение, которое, все более и более отстраняясь от произведений Кафки, питается лишь собственными соками. Несчетными предисловиями, послесловиями, примечаниями, биографиями и монографиями, университетскими конференциями и диссертациями оно создает и пропагандирует свой собственный образ Кафки так, что писатель, известный читающей публике под именем Кафка, перестает быть просто Кафкой, а становится при этом кафковедческим Кафкой.

Не все, что написано о Кафке, относится к области кафковедения. Как же тогда определить, что такое кафковедение? С помощью тавтологии: кафковедение – это дискурс, предназначенный для кафковедизации Кафки. Для того, чтобы подменить Кафку кафковедческим Кафкой:

1) По примеру Брода кафковедение исследует книги Кафки не в большом контексте истории литературы (истории европейского романа), а почти исключительно в микроконтексте его биографии. В своих монографиях Буадефр и Альберес ссылаются на Пруста, который отрицал возможность толкования искусства фактами биографии, но лишь затем, чтобы заявить, что для Кафки нужно сделать исключение из правила, что его книги «неотделимы от его личности. Как бы его ни звали – Йозеф К., Рохан, Самса, землемер, Бендеман, певица Жозефина, Голодарь, Воздушный гимнаст, герой его книг не кто иной, как сам Кафка». Биография – это ключ к пониманию смысла произведения. А что еще хуже: единственный смысл произведения – быть ключом к пониманию биографии.

2) По примеру Брода под пером кафковедов биография Кафки становится агиографией; незабываемый пафос, с которым Роман Карст закончил свою речь на конференции в Люблице в 1963 году: «Франц Кафка жил и страдал за нас!» Различные агиографии: религиозные; светские: Кафка – мученик собственного одиночества; левацкие: Кафка «усердно посещал собрания анархистов (по утверждению одного маниакального мифомана, которое часто цитируется, но подлинность которого ни разу не проверялась) и внимательно следил за ходом революции 1917 года». В каждой Церкви – свои апокрифы: Разговоры Густава Яноуха. Каждому святому присущ жертвенный жест: пожелание Кафки, чтобы его творения были уничтожены.

3) По примеру Брода кафковеды систематически изгоняют Кафку из области эстетического: либо как «религиозного мыслителя», либо, по мнению левых, как ниспровергателя искусства, его «идеальная библиотека будет включать лишь книги, написанные инженерами, или механиками, или юристами, излагающими факты» (из книги Делюза и Гаттари). Они неустанно исследуют его связь с Кьеркегором, Ницше, теологами, игнорируя романистов и поэтов. Даже Камю в своем эссе говорит о Кафке не как о романисте, а как о философе. Они равнозначно относятся как к его записям личного характера, так и к его романам, явственно отдавая предпочтение первым: беру наугад эссе Гароди, тогда еще марксиста, посвященное Кафке: 54 раза он цитирует письма Кафки, 45 раз – дневник Кафки; 35 раз Разговоры Яноуха; 20 раз новеллы; 5 раз Процесс, 4 раза Замок, ни разу Америку.

4) По примеру Брода кафковедение игнорирует существование модернистского искусства; как если бы Кафка не принадлежал к поколению великих новаторов Стравинского, Веберна, Бартока, Аполлинера, Музиля, Джойса, Пикассо, Брака, как и он, появившихся на свет между 1880 и 1883 годами. Когда в пятидесятые годы была выдвинута идея о близости Кафки Беккету, Брод начал немедленно протестовать: у святого Гарта не может быть ничего общего с этим декадансом!

5) Кафковедение нельзя считать литературной критикой (оно не исследует ценность произведения: неизвестные доселе стороны существования, выявленные в произведении, эстетические новации, с помощью которых оно повлияло на эволюцию искусства, и т. д.); кафковедение – это толкование. В этом качестве оно способно усматривать в романах Кафки лишь аллегории. Религиозные (Брод: Замок = Божья благодать; землемер – новый Парсифаль в поисках Божественного; и т. д., и т. д.); психоаналитические, экзистенциалистские, марксистские (землемер = символ революции, поскольку он по-новому распределяет землю); политические (Процесс Орсона Уэллса). Кафковедение не пытается найти в романах Кафки реальный мир, преображенный силой необъятного воображения; оно расшифровывает религиозные послания, раскодирует философские параболы.

5

«Гарта был святым нашего времени, истинным святым». Но разве святой может посещать бордели? Брод издал дневник Кафки, подвергнув его некоторой цензуре; он убрал оттуда не только намеки на шлюх, но вообще все, что относится к сексу. Кафковедение всегда выражало сомнения относительно мужского начала изучаемого ими автора и охотно вело речи о мученике полового бессилия. Похоже, что уже с давних пор Кафка стал святым покровителем невротиков, морально угнетенных, больных анорексией, доходяг, святым покровителем изломанных, смешных жеманниц, истериков (в фильме Орсона Уэллса К. истерически кричит, тогда как романы Кафки наименее истеричны во всей истории литературы).

Биографы зачастую плохо осведомлены о сексуальной жизни собственной супруги, однако считают, что прекрасно осведомлены об этой сфере жизни Стендаля или Фолкнера. По поводу Кафки я осмелюсь заметить лишь следующее: эротическая жизнь (не такая уж простая) в его время мало походила на нашу: тогдашние девушки не занимались любовью до вступления в брак; для холостяка оставалось лишь две возможности: замужние дамы из хороших семей или доступные женщины из низшего сословия: продавщицы, служанки и, разумеется, проститутки.

Воображение в романах Брода питалось из первого источника; отсюда и их эротизм – экзальтированный, романтический (драматическое наставление рогов, самоубийства, патологическая ревность) и лишенный сексуальности: «Женщины ошибаются, полагая, что порядочные мужчины придают важность лишь физическому обладанию. Это всего лишь символ, и совсем не обязательно, чтобы по ценности оно было равносильно чувству. Любовь мужчины полностью направлена на то, чтобы добиться благосклонности (в прямом смысле слова) и доброго отношения женщины» (Зачарованное царство любви).

Эротическое же воображение в романах Кафки почти исключительно черпается из другого источника: «Я проходил мимо борделя, как мимо дома возлюбленной» (дневник, 1910 год, фраза, выкинутая Бродом).

Хотя романы ХХ века были способны мастерски анализировать все стратегические приемы соблазнения, они оставляли сексуальность и сам половой акт скрытыми от читателей. В первые десятилетия XX века сексуальность выходит из-под покрова романтической страсти. Кафка одним из первых (разумеется, вместе с Джойсом) открыл ее в своих романах. Он обнародовал сексуальность не как арену для игр, рассчитанных на узкий круг распутников (на манер ХVIII века), а как обыденную и неотъемлемую реальность жизни каждого человека. Кафка обнажает экзистенциальные аспекты сексуальности: сексуальность в противодействии любви; чуждость другого как условие, как требование сексуальности; двусмысленность сексуальности: ее волнующие и одновременно отталкивающие стороны; ее чудовищную незначительность, которая ни в коей мере не ослабляет ее пугающую власть, и т. д.

Брод был романтиком. Но, напротив, в основе романов Кафки я, как мне кажется, ощущаю глубокий антиромантизм; он проявляется во всем: в подходе Кафки к обществу, в его подходе к построению фразы; а может быть, его истоки в том, как Кафка воспринимал сексуальность.

6

Юный Карл Росман (главный герой Америки) изгнан из-под родительского крова и отправлен в Америку в результате злополучного сексуального происшествия со служанкой, «сделавшей его отцом». Перед совокуплением: «„Карл, о мой Карл!“ – вскрикивала служанка, тогда как он ничегошеньки не видел и чувствовал себя неуютно в теплых перинах, которые она, похоже, нагромоздила специально для него….» Затем она «стала тормошить его, послушала, как бьется его сердце, прижалась грудью к его уху, предлагая послушать свое». Затем она «щупала рукой внизу между его ногами так мерзко, что Карл выпростал голову и шею из подушек, пытаясь вырваться». Наконец, «она раз-другой толкнула его животом – так, будто стала частью его самого, и, вероятно, поэтому он почувствовал себя до ужаса беспомощным».

Это скромное соитие послужило причиной всего, что затем произойдет в романе. Грустно осознавать, что наша судьба зависит от столь ничтожных событий. Но всякий раз, когда раскрывается неожиданная ничтожность, она одновременно становится источником комического. Post coitum omne animal triste[1]. Кафка первым описал комизм этой грусти.

Комизм сексуального: эта мысль неприемлема как для пуритан, так и для неораспутников. Я думаю о Д. Г. Лоуренсе, об этом певце Эроса, об этом евангелисте совокупления, который в Любовнике леди Чаттерлей старается реабилитировать секс, придавая ему лиризм. Но лирический секс еще более смешон, чем лирическая сентиментальность прошлого века.

Эротический бриллиант Америки – это Брунельда. Она потрясла воображение Федерико Феллини. С давних пор он мечтал экранизировать Америку, в фильме Intervista (Интервью) он показывает нам сцену отбора актеров для участия в этом фильме, о котором он мечтал: там появляется множество самых невероятных претенденток на роль Брунельды, которых Феллини выбирал, проявляя при этом бурную, столь свойственную ему радость. (Но я настаиваю: это бурное проявление радости так же присуще и Кафке. Ибо Кафка не страдал за нас! Он развлекался за нас!)

Брунельда, бывшая певица, «очень слабая здоровьем», «страдающая подагрой ног». Брунельда с маленькими пухлыми ручками, двойным подбородком, «непомерно толстая». Брунельда, сидящая с широко расставленными ногами, «ценой огромных усилий, часто отдыхая», нагибается, чтобы «дотянуться до резинки на чулках». Брунельда, задирающая платье, чтобы утереть подолом глаза плачущего Робинсона. Брунельда, неспособная преодолеть две или три ступеньки, и поэтому ее нужно нести на руках – Робинсон настолько потрясен этим зрелищем, что всю оставшуюся жизнь будет вздыхать: «Ах, как была хороша эта женщина, Бог мой, как она была прекрасна!» Брунельда, стоит голой в ванне и стонет и жалуется, в то время как Деламарш моет ее. Брунельда лежит в той же ванне, злится и бьет кулаками по воде. Брунельда – двое мужчин будут два часа спускать ее по лестнице и посадят в инвалидное кресло, которое Карл будет толкать по городу, чтобы добраться в какое-то таинственное место, кажется в бордель. Брунельда в кресле, с головы до ног укутанная в плед, поэтому полицейский принимает ее за мешки с картошкой.

В этом изображении жирного уродства необычность заключается в том, что оно привлекательно; патологически привлекательно, до смешного привлекательно, и все-таки привлекательно; Брунельда – сексуальный монстр на грани отталкивающего и возбуждающего, поэтому восхищенные крики мужчин не только комичны (разумеется, они комичны, разумеется, сексуальность комична!), но в то же время совершенно искренни. Неудивительно, что Брод, романтический почитатель женщин, для которого совокупление не данность, а «символ чувств», не смог усмотреть в Брунельде ничего подлинного, не увидел даже отблеска реального опыта, а лишь «ужасные наказания, уготованные тем, кто не следует по пути истинному».