Мишель Уэльбек

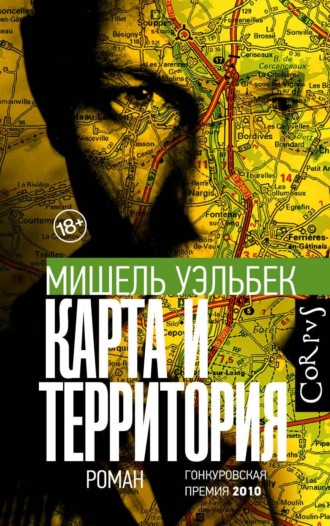

Карта и территория

Он всерьез расстроился, когда Женевьева объявила, что собирается переехать к одному из своих постоянных клиентов, корпоративному юристу тридцати пяти лет, чья жизнь напоминала, судя по ее рассказам, нелегкую судьбу корпоративного юриста из триллеров про корпоративных юристов, в основном американских. Джед знал, что она сдержит слово и будет хранить верность мужу, и, выходя в последний раз за порог ее квартиры, он понял, что скорее всего прощается с ней навсегда. С тех пор прошло пятнадцать лет; ее супруг наверняка пребывал наверху блаженства, она стала счастливой матерью семейства, а ее дети – Джед не сомневался в этом, даже не будучи с ними знаком, – были вежливы, хорошо воспитаны и учились на отлично. Зарабатывал ли ее муж-юрист больше, чем Джед-художник? Трудно было однозначно ответить на этот вопрос, хотя, возможно, только его и следовало бы задать. “У тебя настоящий дар, ты своего добьешься…” – сказала она ему при расставании. “Ты такой маленький, хорошенький, щупленький, но в тебе есть воля к победе и гигантское честолюбие, я по глазам вижу. А я работаю просто ради… (она рассеянным жестом обвела рисунки углем, висящие на стене) просто ради удовольствия…”

У Джеда сохранилось несколько ее работ, и он по-прежнему считал их вполне стоящими. Возможно, искусство должно быть чем-то вроде этого, думал он, невинным, счастливым и почти инстинктивным времяпрепровождением, недаром же говорят “глуп как художник” или “пишет, как птица поет” и так далее, да и как знать, искусство, может, и станет таким, когда человек прекратит задаваться вопросом о смерти, может, оно уже бывало таким в определенные периоды, возьмем, например, Фра Анжелико, стоявшего на пороге рая и преисполненного уверенности, что его земное существование – всего лишь преходящая и туманная подготовка к вечному пребыванию подле Господа его Иисуса Христа. Я с вами во все дни до скончания века.

На следующее утро после похорон его посетил нотариус. Они с отцом не успели поговорить о доме, Джед вдруг понял, что им и в голову не пришло затронуть эту тему – хотя как раз наследственные дела и были главной целью его присутствия здесь, – но ему тут же стало совершенно очевидно, что о продаже не может быть и речи, он даже не испытывал потребности позвонить отцу и посоветоваться с ним. Ему было уютно в этом доме, ему сразу стало в нем уютно, тут хотелось жить. Ему нравилось неуклюжее сочетание отремонтированной и старой частей дома, стен, покрашенных белой изоляционной краской, и тех, прежних, сложенных из неровных камней. Ему нравилась выходившая на дорогу в Гере створчатая дверь, которая никогда плотно не закрывалась, и огромная кухонная печь – ее можно было топить углем, дровами да наверняка и любым другим топливом. В этом доме ужасно хотелось верить в такие вещи, как любовь, взаимная любовь двух человек, окутывающая все вокруг теплом и умиротворением, которые передаются следующим поколениям обитателей, принося мир в их души. Стоп, если так и дальше пойдет, он, того и гляди, поверит в призраков и все такое прочее.

Однако нотариус вовсе не собирался подбивать его на продажу; он признался, что еще года два-три назад поступил бы иначе. Тогда удалившиеся от дел английские трейдеры, молодые да ранние, захватив Дордонь, растекались дальше, покрывая огромные пространства в направлении Бордо и Центрального массива, и, закрепившись на завоеванных позициях, спешили дальше, распространяясь теперь затейливыми кляксами по центральной части Лимузена; в самое ближайшее время их следовало ожидать в Крезе и, вместе с ними, неминуемого повышения цен. Но падение лондонской биржи, кризис субстандартной ипотеки и обесценение спекулятивных бумаг резко поменяли весь расклад: молодые да ранние английские трейдеры теперь и помыслить не могли о покупке какого-нибудь эксклюзивного поместья, а еле-еле сводили концы с концами, не в силах расплатиться за приобретенные в кредит дома в Кенсингтоне, все чаще склоняясь к перепродаже, одним словом, цены безнадежно рухнули. Поэтому сейчас лучше затаиться, уверял нотариус, в ожидании нового поколения толстосумов, обладающих более стабильным состоянием, сколоченным на промышленном производстве; может, ими окажутся китайцы или вьетнамцы, ему-то откуда знать, но, как бы то ни было, пока он посоветовал бы повременить, поддерживать дом в хорошем состоянии, произвести, возможно, кое-какую реконструкцию, в полном соответствии, само собой, с местными ремесленными традициями. С другой стороны, не имеет никакого смысла затевать работы по классу люкс, строить, например, бассейн, джакузи или проводить высокоскоростной интернет; нувориши, приобретая недвижимость, по-любому переделывают все под себя, – нотариус особенно настаивал на этом пункте, – уж поверьте опытному человеку, за плечами как-никак сорок лет стажа.

Когда отец приехал за ним на следующие выходные, все уже утряслось, вещи были разобраны и сложены, а мелочи, завещанные соседям, розданы по назначению. У них у обоих возникло ощущение, что теперь их мать и бабушка может, как говорится, почить в мире. Джед расслабился на сиденье, обтянутом кожей наппа, пока S-класс въезжал на автостраду, тихо мурлыча от механического удовольствия. В течение двух часов они на умеренной скорости ехали по сельским пейзажам в осенних тонах, почти не разговаривая, но у Джеда сложилось впечатление, что между ними наметилось некое подобие взаимопонимания, словно они почувствовали общность взглядов на жизнь, что ли. Подъезжая к съезду на Мелен-Центр, он осознал, что неделя в деревне была для него безмятежным лирическим отступлением.

III

Работы Джеда Мартена часто трактовали как плод холодного, отстраненного размышления о состоянии мира, превратив его чуть ли не в наследника великих концептуалистов прошлого века. А он, вернувшись в Париж, в лихорадочном исступлении скупил все попавшиеся ему под руку мишленовские карты, штук сто пятьдесят по меньшей мере. Джед быстро понял, что самые интересные из них входят в серию “Мишлен – Регионы”, охватывавшую большую часть Европы, и особенно в “Мишлен – Департаменты”, ограниченные Францией. Он приобрел цифровой сканирующий задник Betterlight 6000-HS, который позволял получать 48-битные файлы RGB в формате 6000 на 8000 пикселей.

Почти полгода Джед практически не выходил из дому, разве что на ежедневную прогулку в сторону гипермаркета “Казино” на бульваре Венсена Ориоля. Даже в пору своей учебы в Школе изящных искусств он мало с кем общался из студентов, потом они встречались все реже и реже и наконец перестали видеться совсем, поэтому он очень удивился, получив в начале марта мейл с предложением принять участие в коллективной выставке “Будем взаимно вежливы”, которую фонд компании Ricard собирался организовать в мае. Тем не менее он послал по электронной почте положительный ответ, не вполне отдавая себе отчет, что его едва ли не показное затворничество создало вокруг него атмосферу тайны и многим из его бывших соучеников хочется знать, на каком он свете.

Утром в день вернисажа Джед понял, что за последний, скажем, месяц он не произнес ни слова, не считая слова “нет”, которое ежедневно повторял кассирше (они, само собой, часто менялись), когда та спрашивала, есть ли у него дисконтная карта “Клуба Казино”; но, как бы то ни было, в назначенный час он отправился на улицу Буасси-д’Англа. Там было человек сто, впрочем, он никогда не умел производить такого рода подсчеты, но гости наверняка исчислялись десятками, и поначалу он даже встревожился, обнаружив, что никого из них не узнает. Он вдруг решил, что ошибся днем или выставкой, но его фотографии были тут как тут – висели, правильно освещенные, на дальней стенке. Налив себе стакан виски, Джед несколько раз обошел зал по эллиптической траектории, с грехом пополам напустив на себя задумчивый вид, хотя его мозгу никак не удавалось породить ни единой мысли, за исключением все же удивления, что образ его бывших товарищей полностью исчез, стерся из его памяти, стерся окончательно и бесповоротно, до такой степени, что впору было задаться вопросом, принадлежит ли он сам к роду человеческому. Джед, несомненно, узнал бы Женевьеву, и на том спасибо, да, он был убежден, что узнал бы свою бывшую любовницу, и ухватился за эту спасительную уверенность.

Завершив третий круг по залу, Джед заметил девушку, пристально изучавшую его фотографии. Трудно было не обратить на нее внимание: она показалась ему не просто красивее всех на этой вечеринке, это была самая красивая женщина, какую он когда-либо видел. Бледное, почти прозрачное лицо, белокурые волосы и высокие скулы – она в точности соответствовала образу славянской дивы, растиражированному после распада СССР модельными агентствами и глянцевыми журналами.

Пока Джед описывал следующий круг, девушка исчезла; он снова обнаружил ее на полпути шестого тура – она улыбалась, стоя среди небольшой группки друзей с бокалом шампанского в руке. Мужчины буквально пожирали ее глазами, даже не пытаясь скрыть вожделения; у одного из них аж приотвисла челюсть.

Когда он в очередной раз прошел мимо своих снимков, она снова стояла там в одиночестве. Джед на мгновение замялся, потом срезал по касательной и тоже застыл перед собственными произведениями, разглядывая их и качая головой.

Она обернулась, задумчиво посмотрела на него и через пару секунд спросила:

– Вы автор?

– Да.

Теперь она смотрела на него целых пять секунд, внимательнее, чем раньше, после чего сказала:

– Очень красиво, по-моему.

Она произнесла эти слова легко, спокойно, но с непритворной убежденностью. Будучи не в состоянии придумать подходящий ответ, Джед перевел взгляд на фотографию. Он не мог не признаться себе, что и правда не подкачал. Для выставки он выбрал ту часть мишленовской карты Креза, где была отмечена деревня его бабушки. При съемке он максимально перекашивал оптическую ось камеры, отклоняя ее на тридцать градусов по отношению к горизонтальной плоскости, и устанавливал кассету с предельным наклоном, чтобы добиться нужной глубины резкости. И только потом, подкладывая дополнительные слои в фотошопе, добавлял эффект размытости в глубине кадра и подсинивал фон на линии горизонта. На первом плане очутились пруд Брей и деревня Шателюс-ле-Маршекс. Чуть поодаль, между деревнями Сен-Гуссо, Лорьер и Жабрей-ле-Борд, по лесу извивались дороги, казавшиеся заветными, сказочными, нехожеными землями. Слева в глубине еще можно было различить красно-белую ленту автострады А20, словно вынырнувшую из туманной пелены.

– Вы часто фотографируете дорожные карты?

– Да… Довольно часто.

– И всегда мишленовские?

– Да.

Она задумалась на мгновение и спросила:

– И сколько у вас таких фотографий?

– Немногим больше восьмисот.

На этот раз она уставилась на него в полном недоумении и секунд через двадцать продолжила:

– Нам надо это обсудить. Увидеться и обсудить. Вы, возможно, удивитесь, но… я работаю в компании “Мишлен”.

Из крохотной сумочки “Прада” она достала визитку, на которую Джед вытаращился как дурак, прежде чем взять ее: Ольга Шеремеева, отдел по связям с общественностью, “Мишлен”, Франция.

Утром он позвонил ей; Ольга предложила поужинать в тот же вечер.

– Вообще-то я не ужинаю, – сказал он, – ну в смысле редко ужинаю в ресторане. По-моему, я не знаю ни одного ресторана в Париже.

– Зато я много чего знаю, – решительно возразила она. – Я бы сказала… что в каком-то смысле это издержки профессии.

Они встретились “У Энтони и Жоржа”, в уютном ресторанчике на десять столиков на улице Аррас. Все в зале, от посуды до предметов обстановки, было собрано по антикварным лавкам, так что взору посетителей представала разношерстная игривая смесь уникальных копий французской мебели XVIII века, декоративных безделушек в стиле ар-нуво и английской посуды и фарфора. За всеми столиками сидели туристы, в основном американцы и китайцы, но попадались и русские. Худой, лысый и вызывавший почему-то смутную тревогу Жорж – судя по прикиду, из бывших “кожаных” геев, – встретил Ольгу как родную. Царивший на кухне Энтони, этакий bear,[8] но в меру, наверняка следил за фигурой, хотя карта выдавала его пламенную страсть к фуа-гра. Джед записал хозяев в разряд полумодерновых педиков, которые, стараясь избежать перебора и безвкусицы, традиционно ассоциируемых с их сообществом, иногда все же дают сбой. Когда вошла Ольга, Жорж сказал:

– Позволь, я возьму твое пальто, дорогая? – подчеркнув “дорогая” на манер Мишу[9].

Ольга пришла в шубе, странная идея, учитывая время года, но под шубой оказалась совсем коротенькая мини-юбка и топ-бандо из белого атласа, украшенное стразами Сваровски – глаз не оторвать.

– Как поживаешь, лапа моя? – Энтони, в завязанном на пояснице фартуке, топтался у их столика. – Любишь курицу с раками? Нам привезли раков из Лимузена, чистая прелесть, чистая прелесть. Здравствуйте, месье, – добавил он, обращаясь к Джеду.

– Вам тут нравится? – спросила Ольга, когда Энтони отошел.

– Мне… да. Очень типичный ресторанчик. То есть возникает ощущение, что он типичен, только непонятно, чем именно. Он указан в вашем гиде? – Джед решил, что этот вопрос будет уместен.

– Пока нет. Мы включим его в издание будущего года. О нем уже написали в Condé Nast Traveller и в китайском Elle.

В парижский офис Ольгу откомандировал холдинг “Финансовая корпорация Мишлен”, базирующийся в Швейцарии. Из вполне закономерного стремления к диверсификации компания недавно сделала значительные инвестиции в гостиничные сети Relais et Châteaux[10] и, главное, в группу French Touch, которая, несмотря на значительные успехи последних лет, из соображений профессиональной этики и морали тщательно избегала каких бы то ни было контактов с редакциями путеводителей и туристических справочников. В “Мишлене” не преминули отметить, что большинство французов не может позволить себе отдых во Франции, уж во всяком случае не в отелях, входящих в эти сети. Анкетирование, проведенное в прошлом году в гостиницах French Touch, подтвердило, что семьдесят пять процентов их клиентов – туристы из Китая, России и Индии, а в “Элитных загородных усадьбах”, самой престижной сети на рынке туристических услуг, эти показатели достигали девяноста процентов. В обязанности Ольги входила реорганизация пиар-менеджмента с целью максимально полного удовлетворения запросов новой клиентуры.

Меценатство в области современного искусства не является традиционной деятельностью “Мишлена”, продолжала она. Поскольку в Совет директоров корпорации, чья штаб-квартира находится с момента своего создания в Клермон-Ферране, всегда входил какой-нибудь потомок отцов-основателей, она издавна имеет репутацию консервативного, если не патерналистского предприятия. Проект открытия в Париже выставочного зала “Мишлен”, отданного под современное искусство, с трудом получил одобрение администрации, хотя лично она, Ольга, уверена, что рано или поздно это приведет к значительному росту престижа компании в Китае и России.

– Вам скучно со мной, – вдруг запнулась она. – Простите, я все о бизнесе, а вы художник…

– Нет, что вы, – искренне ответил Джед. – Вы меня просто заворожили. Видите, я даже не притронулся к фуа-гра.

Ольга на самом деле заворожила его, но скорее взглядом и движением губ – светло-розовая помада с легким перламутровым блеском очень шла к ее глазам.

Тогда они молча посмотрели друг на друга, их взгляды встретились, и через несколько секунд Джед убедился, что в ее взгляде светится желание. А она по выражению его лица тут же догадалась, что он это заметил.

– Короче… – заговорила Ольга, смутившись, – короче, я и мечтать не смела, что встречу художника, работающего с мишленовскими картами.

– Знаете, ваши карты мне правда нравятся.

– Это понятно. По вашим фотографиям.

Кто б сомневался – он пригласил ее к себе посмотреть другие снимки. Когда такси свернуло на авеню Гоблен, он все-таки устыдился.

– Боюсь, у меня не убрано… – сказал он.

Ольга, разумеется, ответила, что это не страшно, но, когда они поднимались по лестнице, его замешательство возросло, и, открыв дверь, он мельком взглянул на нее: она, конечно, слегка скривилась. “Не убрано” звучало весьма слабым эвфемизмом. Весь пол вокруг стола, на котором стояла фотокамера Linhof, был усеян снимками, иногда в несколько слоев, их тут были, наверное, тысячи. Джед проложил лишь одну узенькую тропку от стола к матрасу. В квартире оказалось не только не убрано, но и грязно, а простыни, покрытые пятнами органического происхождения, приобрели бурый оттенок.

– Ну да, типичная гарсоньерка… – беспечно сказала Ольга и, сделав пару шагов, присела на корточки, чтобы рассмотреть какой-то снимок, мини-юбка взлетела ей высоко на бедра, у нее были головокружительно длинные и тонкие ноги, как можно иметь такие длинные и тонкие ноги? Никогда раньше Джед не мог похвастаться подобной эрекцией, ему даже больно стало, он весь дрожал, застыв на месте, и боялся потерять сознание.

– Я… – с усилием прокаркал он неузнаваемым голосом.

Ольга обернулась и поняла, что дело плохо, мгновенно узнав панический, невидящий взгляд мужчины, изнемогающего от желания, быстро подошла к нему, обволокла его своим полным неги телом и поцеловала прямо в губы.

IV

Правильнее было бы, конечно, поехать к ней. Ольга жила в прелестной двухкомнатной квартирке на улице Гюинмер, окнами на Люксембургский сад, почувствуйте разницу. Она была из тех трогательных русских, которые за годы учебы привыкли любить некий образ Франции – ее галантность, гастрономию, литературу, далее по списку – и впоследствии страшно огорчались, убеждаясь, что реальная страна неизмненно обманывает их ожидания. Принято считать, что русские совершили великую революцию, избавившую их от коммунизма, с единственной целью – дорваться до “Макдоналдсов” и фильмов с Томом Крузом; тут есть доля правды, но все-таки в меньшинстве своем они жаждали попробовать пюи-фюссе и посетить Сент-Шапель. Судя по образованию и эрудиции, Ольга принадлежала именно к этой элите. Ее отец, профессор биологии в Московском университете, занимался насекомыми – какая-то сибирская бабочка даже носила его имя. Ни ему, ни его семье не удалось по-настоящему воспользоваться раздачей слонов в момент краха империи; но и в нищете они не погрязли, университет, где он преподавал, по-прежнему получал достойное финансирование, и после нескольких лет разброда и шатаний их семья приобрела статус в меру среднего класса. Но возможностью жить в Париже на широкую ногу, снимать уютную двушку на улице Гюинмер и одеваться у модных стилистов Ольга была обязана исключительно своей мишленовской зарплате.

Став любовниками, они быстро установили определенный ритм жизни. Утром Джед выходил вместе с Ольгой. Сев за руль своего мини “парк-лейн”, она уезжала в офис на авеню Гранд-Арме, он же, спустившись в метро, отправлялся в мастерскую на бульвар Л’Опиталь. Возвращался он вечером, как правило, незадолго до нее.

Они много тусовались. Поселившись в Париже года два назад, Ольга с легкостью сплела густую сеть дружеских отношений и связей. По роду своей деятельности она часто общалась с представителями СМИ – прямо скажем, не из самых гламурных рубрик туризма и гастрономии. Впрочем, такая красавица могла бы внедриться куда угодно, ее приняли бы в любых кругах. Даже удивительно, что на момент знакомства с Джедом у нее не было постоянного любовника; еще удивительнее, что она остановила свой выбор на нем. Конечно, он был скорее хорош собой, но типа кожа да кости, да и ростом не вышел, на таких женщины редко западают, образ ебаря-террориста, который классно трахается, снова стал популярен в последние годы, что, надо признать, оказалось не просто модным поветрием, а возвратом к фундаментальным ценностям, к самой примитивной и грубой природе сексуального влечения; одновременно закончилась и эпоха анорексичных моделек, а чересчур дородные дамы с пышными формами волновали уже разве что пару-тройку африканцев да нескольких извращенцев. Начавшееся третье тысячелетие после временных колебаний незначительной амплитуды возвращалось во всех областях к культу базовых и проверенных веками стандартов: так, женская красота выражалась в цветущем облике, мужская – в физической силе. В общем, у Джеда было мало шансов. Его карьера тоже ничем особо не поражала – собственно говоря, его даже нельзя было в полном смысле слова назвать художником, ведь у него не состоялось ни одной персональной выставки, о его творчестве никогда не писали статей, объяснявших миру его значимость, о нем практически никто тогда не знал. Да, выбор Ольги был удивителен, и Джед наверняка удивился бы, если бы по натуре своей был способен удивляться такого рода вещам или хотя бы замечать их.

Как бы то ни было, но в течение нескольких недель его пригласили на большее число вернисажей, закрытых просмотров и литературных коктейлей, чем за все годы обучения в Школе изящных искусств. Он быстро сообразил, как следует себя вести. Его вовсе не призывали блистать остроумием, напротив, считалось, что чем реже он открывает рот, тем лучше, главное – внимать собеседнику, и не просто внимать, а с серьезным видом, и еще сопереживать, время от времени подхлестывая его монолог вопросами типа “Да что вы говорите?”, свидетельствующими о неподдельном интересе и изумлении, либо чем-нибудь вроде “Вот уж…”, с легким оттенком проникновенного одобрения. Благодаря своему весьма скромному росту Джед с легкостью принимал смиренную позу, что обычно так высоко ценят субъекты культурного процесса, да и все остальные тоже. В сущности, проникнуть в эту среду было несложно, как, наверное, и в любую другую, и интеллигентное невмешательство Джеда, его нежелание распространяться о собственных работах сослужили ему отличную службу, он производил впечатление – причем вполне обоснованное – серьезного художника, художника, который действительно работает. Непринужденно вращаясь в тусовке с выражением любезного безразличия на лице, он, сам того не подозревая, держался в стиле groove, принесшим успех Энди Уорхоллу, – только в Джеде чувствовалась еще какая-то нотка вдумчивости, истолкованная как ангажированность и наличие гражданской позиции, что стало за полвека жизненно необходимым. Как-то ноябрьским вечером, на вручении очередной литературной премии, его даже представили знаменитому Фредерику Бегбедеру, который как раз обретался на гребне своей медиатической славы. Писатель и публицист, несколько затянув процесс лобызания Ольги (его поцелуи, показные и театральные, казались даже чересчур целомудренными благодаря вполне внятной установке на игровое начало), обратил наконец на Джеда заинтригованный взгляд, но его тут же перехватила модная порноактриса, издавшая недавно книгу бесед с тибетским монахом. Мерно кивая в такт словам бывшей звезды жесткого порно, Бегбедер исподтишка поглядывал на Джеда, словно заклиная его не затеряться в толпе, которая все прибывала со скоростью, прямо пропорциональной темпу исчезновения птифуров. Автор “Идеаля”, сильно исхудав и отрастив жидкую бороденку, явно косил под героя русского романа. Но в итоге его собеседницей завладел высокий дряблый тип средней упитанности, с волосами средней длины и среднестатистическим взглядом пустоголового умника, служивший вроде бы редактором в издательстве “Грассе”, и Бегбедер получил долгожданную свободу. Ольга стояла поодаль в окружении привычного роя поклонников мужеска пола.

– Так вот вы какой? – обратился Бегбедер к Джеду, глядя ему прямо в глаза с тревожной настойчивостью. Он и впрямь смахивал на персонажей русских романов, ни дать ни взять “Разумихин, бывший студент”, хотя его взгляд блестел скорее от злоупотребления кокаином, чем от вероисступления, а в чем, собственно, разница, подумал Джед. – Так это вам она досталась? – не отставал Бегбедер. Не зная, что сказать, Джед промолчал. – Вы знаете, что живете с одной из пяти самых красивых женщин Парижа? – Писатель снова перешел на серьезный профессиональный тон, очевидно, он был хорошо знаком с четырьмя остальными. И на это Джед тоже не нашел, что ответить. Да и что вообще можно ответить на вопросы людей?

Бегбедер вздохнул, и сразу стало видно, как он устал. Джед решил, что самое страшное позади и теперь он сможет, как всегда, безмолвно внимая ему, соглашаться с концепциями и поддакивать историям из жизни; но он ошибся. Бегбедер интересовался именно им, ему хотелось побольше о нем разузнать, что само по себе было невероятно, Бегбедер слыл одним из самых востребованных тусовщиков, и окружающие уже с удивлением поглядывали на них, делая, очевидно, соответствующие выводы. Джед вышел кое-как из положения, объяснив, что занимается фотографией, но Бегбедеру и этого оказалось мало: какой конкретно фотографией? Ответ ошеломил его: он общался с рекламными фотографами, модными фотографами и даже с парочкой военных фотографов (хотя он познакомился с ними, когда те подхалтуривали в роли папарацци, тщательно это скрывая, ибо в профессиональной среде принято считать, что фотографировать распыленные останки ливанского смертника куда почетнее, нежели сиськи Памелы Андерсон, хотя в обоих случаях используются одни и те же объективы и технические сложности те же самые – трудно добиться того, чтобы рука не дрогнула в момент срабатывания затвора, а максимальные диафрагмы могут выставляться только при высокой степени освещенности, вот, собственно, проблемы, которые неизменно возникают при работе с телеобъективами со значительным увеличением), но вот человек, снимающий дорожные карты, попался ему впервые. Джед, слегка смутившись, признал в конце концов, что да, в каком-то смысле его можно назвать художником.

– Ха-ха-хааа! – преувеличенно громко расхохотался писатель, и, как он и рассчитывал, на него сразу обернулись человек десять, в том числе Ольга. – Ну конечно, надо быть художником, артистом! Литература – это вчерашний день! В наше время, чтобы спать с красавицами, надо быть артистом! Я тоже хочу стать ар-тис-том!

И ни с того ни с сего, раскинув руки в стороны, он громогласно и почти не фальшивя, запел куплет из “Блюза бизнесмена”:

Я хотел бы стать арти-ииистом,

мир переделать в пух и прах,

а потом быть анархи-иииистом,

ну и жить как олигарх!

Рюмка с водкой дрожала у него в руке. Теперь на них смотрела добрая половина зала. Бегбедер сник, растерянно заметил:

– Слова Люка Пламондона, музыка Мишеля Берже, – и разразился рыданиями.

– С Фредериком все прошло нормально… – сказала Ольга, когда они возвращались пешком по бульвару Сен-Жермен.

– Ну да… – растерянно ответил Джед. В юности, когда он запоем читал в иезуитском коллеже, ему попадались французские реалистические романы девятнадцатого века, герои которых, молодые и честолюбивые юноши, пробиваются благодаря женщинам; но все же он удивился, что сам очутился в похожей ситуации, по правде говоря, он уже и думать позабыл обо всех этих французских реалистических романах девятнадцатого века, в последние годы его хватало разве что на Агату Кристи, а еще точнее – на романы Агаты Кристи с Эркюлем Пуаро, но в данных обстоятельствах ему это помочь не могло.

Наконец раскрутили и его: Ольга запросто убедила своего начальника организовать первую выставку Джеда в офисе фирмы на авеню Бретей. Он осмотрел помещение, просторное, но мрачное, со стенами и полом из серого бетона; впрочем, эта убогость пришлась ему даже по душе. Не предложив никаких изменений, он попросил лишь установить у входа отдельный стенд. Зато раздал весьма точные инструкции относительно освещения и заходил туда раз в неделю удостовериться, что им неукоснительно следуют.

Вернисаж, все тонко просчитав, назначили на 28 января, – критики к тому времени уже вернутся с каникул и успеют организоваться. Бюджет, выделенный на банкет, тоже оказался вполне пристойным. Первым настоящим сюрпризом для Джеда стала менеджер по пиару: будучи во власти штампов и стереотипов, он всегда представлял себе в этом амплуа самых клевых телок, а тут очутился в компании болезненной, чуть ли не горбатой худышки, так некстати названной Мэрилин. К тому же у нее явно пошаливали нервы – в течение всего их разговора она неустанно наматывала на палец пряди черных прямых волос, постепенно закручивая их в безнадежные узлы, а потом и вовсе резким движением вырвала у себя целый клок. У Мэрилин постоянно текло из носа, и ей приходилось таскать в необъятных размеров сумке, скорее хозяйственной, нежели дамской, как минимум полторы дюжины пачек бумажных платков, составлявших ее дневной рацион. Они встретились в кабинете Ольги, и Джеду стало неловко от соседства его роскошной красавицы с бесконечно желанным телом и этой несчастной мартышки с непознанным влагалищем; он даже подумал мельком, что Ольга выбрала Мэрилин именно за ее уродство, дабы обеспечить отсутствие соперниц в его ближайшем окружении. Ну нет, разумеется, нет, она слишком хорошо сознавала собственную красоту и была достаточно объективна, чтобы опасаться какого-либо состязания или конкуренции, ведь ее превосходству объективно ничто не угрожало – вся ее жизнь служила тому подтверждением, и если она и завидовала порой ямочкам Кейт Мосс или заднице Наоми Кэмпбелл, то мимоходом, когда смотрела модные дефиле по Шестому каналу. Ольга пригласила Мэрилин потому, что та считалась классной пиарщицей, лучшей в области современного искусства, по крайней мере на французском рынке.

– Я счастлива, что буду работать над вашим проектом, – прогундосила Мэрилин. – Безгранично счастлива.

Ольга вся прямо-таки съежилась, пытаясь опуститься до ее уровня, и от смущения отправила их в переговорную комнату рядом со своим кабинетом. “Работайте спокойно…” – сказала она с облегчением и исчезла. Прежде всего, Мэрилин вынула огромный ежедневник формата 21 × 29,7 и две пачки бумажных платков.

– По первому образованию я географ. Потом я занялась географией человека. А теперь вот перешла на человека как такового. Ну, если их можно назвать людьми… – сдержанно заключила она.

Для начала ей хотелось бы знать, есть ли у Джеда любимые “медийные носители” в области бумажных СМИ. Таковых не нашлось; более того, Джед не смог даже вспомнить, покупал ли он хоть раз в жизни газету или журнал. Вот телевизор он обожал смотреть, особенно по утрам, расслабленно перескакивая с мультиков на биржевые новости; если какая-то тема вдруг привлекала его внимание, он лез в интернет; но пресса представлялась ему странным пережитком, обреченным на скорое вымирание, и ему было невдомек, зачем она вообще нужна.

– Хорошо… – невозмутимо откликнулась Мэрилин. – Если я правильно понимаю, вы мне предоставляете свободу действий.