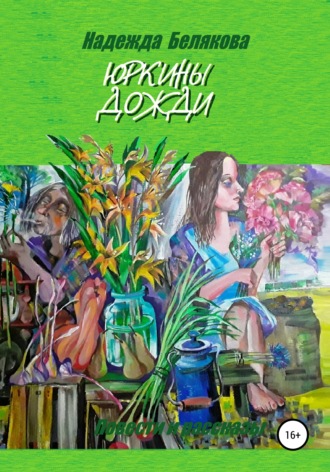

Надежда Александровна Белякова

Юркины дожди

Пахомыч

Зимой 2010 года в окрестностях Ругачева хоронили Пахомыча, старого пасечника, бывшего колхозного пчельника. Галками на январском снегу чернела вереница траурных черных платков соседок и темных курток соседей старого бобыля Пахомыча.

Собрались обстоятельно, уважительно здороваясь друг с другом, расспрашивая о житье-бытье, о здоровье. Пахомыч всю жизнь занимался пчелами на пасеке, которую еще в 20-х годах обустроили на отшибе Ругачева, в заброшенном барском липовом парке бывшей дворянской усадьбы. Вместе с соседями, стараясь поспевать и соответствовать местным похоронным приличиям, был и его племянник Леонид с женой Анной. Похоронный автобус ждал всех на обочине. Усаживаясь в автобус, говорливая соседка Машка, десятком годков постарше покойника, заговорила с новыми соседями – наследниками Пахомыча:

– Так, значит, ты теперь хозяин пасеки, Леонид? Да, правда, самой пасеки – дома-то… больше и нет. Ушел Пахомыч – и дом свой спалил! Только каменный остов первого этажа остался! Хорошо, что хотя бы сарай на участке остался! – вздохнула, перекрестившись, глядя в небеса, соседка.

Леонид ответил ей уважительно и обстоятельно:

– Да, я уж лет десять как в перестройку выкупил пасеку у совхоза вместе с землей. Когда и колхоз окончательно развалился, и дядя… Пахомыч, как все тут его звали, без работы остался. Так дядя Пахомыч и жил здесь, а я его и не беспокоил. Так, изредка приезжал. А теперь мне и самому скоро на пенсию выходить. Разгребем пепелище. Отстроимся!

Его жена Анна включилась в разговор:

– Да… вот достроим новый дом – и будем соседствовать!

Тут и все провожающие, точно отогревшись в автобусе, заговорили:

– Вот так жил человек – и словно не был… А ведь и помянуть-то его негде.

Леонид и Анна не могли не заметить ту настороженность, с которой говорили о Пахомыче. Соседка в годах, но без церемоний отвлекающаяся на простовато детское имя Машка, пояснила Леониду:

– Да уж… Так и его звали – «поджигатель».

Потом обратилась ко всем:

– А помянем в чайной, скинемся и помянем. Хоть и знался с нечистой силой… Но все же – человек. Бок о бок прожили и сколько лет соседствовали!

Сосед, то ли из мужской солидарности, то ли перед городским засмущался, резко урезонил Машку:

– Ну, будет тебе бабьи байки заливать! «С нечистой силой знался!» Тоже скажешь! Постыдилась бы – прямо у гроба-то, а?

Но упрямая Машка, поправляя выбившуюся седую прядь, выразительно глянув на лежащий в проходе автобуса гроб, чуть подпрыгивающий на резких поворотах, возразила:

– А чё мне стыдиться? А?! Не я одна видела его развлекушки! Райка, помнишь, как мы с тобой до Ругачева пешком шли? – обратилась она к соседке, годков этак на десять старше нее. – Помнишь, автобус-то последний тогда сломался? Вот тогда все и увидели.

Райка в первые мгновения от нахлынувших воспоминаний даже слов подобрать не смогла, а только взмахивала руками с выпученными от ужаса глазами. Потом затараторила, словно боясь, что не поверят и не дадут дорассказать:

– Ой! Правда! Ой! Правда! И вспоминать-то страшно! Главное, хотели напрямки пройти в Ругачево, а не по обочине, но заплутали мы. Бредем, темень лютая. А тут… слышим – его гармошка! Ну, мы обрадовались, как его гармошку услышали издалека. Скорей на звук… А там такое…

– И действительно, брешешь! – перебил ее сосед. – Вот дуры бабы, не гармошка это у него была. А аккордеон, еще оккупационный, немецкий. Пахомыч тот аккордеон в сорок пятом из самой Германии припер! С ним домой вернулся! Да уж, любил он на нем наяривать. Особенно выпимши! Завывал у него аккордеон! Ну чисто волки на луну.

Разобиженная Райка тотчас прервала его воспоминания:

– А по мне хоть рояль! Не о том разговор! Не мешай! Ну, и я про то! Мы с Машкой как его аккордеон услыхали, так на звук и пошли. Думаем, может, по телефону позвонить от Пахомыча можно своим, чтобы на дорогу вышли, встретили. Мобильников тогда еще в помине не было. А у него ж – бывшая колхозная пасека. Там телефон колхозный был, для связи с начальством. Ночь, страшно идти…

Заскучавшая до того Машка тоже оживилась и стала вспоминать:

– Мы через барский липовый парк шли. Тут и увидали, как наш бобыль-пасечник развлекается. Ага, наяривает себе на гармошке… ну да, на этом немецком аккордеоне. А вокруг него то ручьем вьются, то в полный рост встают его водяные девки – водяницы. То опять распластываются и в ручей обращаются. Журчат ручьями, точно поют. То одна водяная девка отплясывает, то сразу из одной вытекают три, и так без конца. И все этак к Пахомычу ластятся. Прямо как в кино! И такое все бесстыжее выделывают! Ну прям чистая порнуха! Да ей-богу!!!

– Да ладно ты все про девок. Ты про его огненного волка лучше! Мы-то сначала смотрим – костерок на поляне горит. Перед костром Пахомыч сидит и, на аккордеоне играя, с девками-водяницами шалит. А присмотрелись и увидели, что не костер это, а волк огненный! Он нас с Машкой учуял. И к нам двинулся. Во жуть-то была! Представляете, от злости загривок огнем, как костер, пылает, огненные лапы переставляет. На нас идет, костром трещит и рычит по-волчьи, а хвостище-то пылает. Взмахнет – искры во все стороны сыплются. Все выше и сильнее. И все пять глаз огнем светятся. Бросился волк на нас. Да только с такой силой с перепугу от него летела, что как бросился он на меня, то ударился на всей скорости о сухую липу. И она загорелась вся таким огнем, что по стволу огонь вверх побежал. Взвыл, заскулил волчара. Только тогда Пахомыч и спохватился! А то как чумовой со своими водяницами – ничего и не видел вокруг. Побежал свой аккордеон в пчельник прятать. И как пошел огонь по деревьям полыхать, вот тогда и занялись те пожары. По всей нашей округе! Все лето гасили! И все Подмосковье пылало.

Все в автобусе как-то резко замолчали, стараясь не глядеть на криво обитый кумачом гроб. Кумачом, на котором в СССР раньше лозунги писали «Догоним! Перегоним!», а теперь за ненадобностью на гробы пустили. Только на повороте, подъезжая к кладбищу, пожилой сосед, высохший, как ходячий скелет, продолжил воспоминания, обращаясь к Леониду – наследнику хозяйства Пахомыча:

– Да, сколько же еще таких Пахомычей у нас. Вот от них все пожары! А то чуть что – туристы виноваты, поджигатели. Тьфу! И чего только не наврут. А так весельчак был наш Пахомыч. Тут ведь колхозный пчельник был устроен. После революции устроили, ради барской липовой аллеи. Ради пчельника тогда старинные липовые аллеи-то и не вырубили. А саму усадьбу на кирпичи разнесли: кому сарай подправить, кому для иной надобности. Так он пчельником и был до самой перестройки. Тут, на отшибе, не в Ругачеве, не в деревне – и не далеко, и не близко. Так тут поляну накрывали для начальства. Уж мы-то все про те гулянки знали. Тут такие гулянки-пьянки были – у-у-ух! Пикник, понимаешь ли. Ха!

Вот он тут и наяривал на своем аккордеоне, чтобы ручьями девки те, водяницы, пробились прям к начальству. Они из земли струились сначала тоненькими ручейками, журчащими прямо к нему со всех сторон из леса, что вокруг пасеки. Приблизятся ручейком, вроде как поздороваются с Пахомычем. А потом… Потом точно вскакивали ручейки, поднимаясь стеной воды. А из этого вдруг принимали очертания девиц, и таких ладных из себя. Только не ступающих по земле, как мы все. Ноги вроде как в ручье, а движутся-пляшут льющимися ручейками по поляне. И так развлекались-разбегались затейницы-водяницы к приглашенным гостям. Но строго по чину – сначала, конечно, к высокому начальству.

И вроде бы аморалки никакой, без безобразиев, без путан всяких городских! А спьяну, теплой летней ночкой, да еще и в потемках, на ощупь – те же девки! А жаркой ночью еще и прохладные… приятно! Они и пляшут, и веселят! И начальство по-всякому ублажают! И не пьют, не хамят, а только танцуют, ластятся и журчат тихонько. И Пахомыча слушаются. И на все готовы, для всякой радости и удовольствия. Так что у Пахомыча на пасеке начальство и районное, и из Москвы тут очень даже гудело. Все до диковинок охочи! Каких только начальников-генералов на черных «Волгах» к Пахомычу не свозили. А при нем его волк огненный заместо цепного пса. Обычно его не было видно, а на гулянках он из костерка-то после шашлыков выпрыгивал. И ярился, пугал, отгоняя, чтобы кому не надо к поляне не приближались. Лишнего чтоб не видели. Но ведь в деревне живем, разве тут что утаишь.

За-ради этого удовольствия тут и держало начальство нашего Пахомыча. Местечко-то ох тепленькое. Зимой на пасеке никакой работы, только ульи в тепло – в дом унести. И за ульями приглядывать. А за это – вот: полагался пасечнику каменный дом с электричеством, отоплением и даже с телефоном для связи с начальством. Так что ты, наследничек, тот аккордеон не трогай, нечистую силу не буди…

Леонид, к которому обратился с просьбой пожилой сосед, слушал все это озадаченно, переглядываясь со своей женой Анной. Автобус как раз подъехал на кладбище. Гроб Пахомыча поставили на землю. Потом, повздыхав, опустили в могилу. Все было степенно! Но…

Вот тут и началось!

Сам собой гроб запалился! Да с таким жаром, что вокруг растаял снег. А из талого снега талая вода поднялась – и взметнулась высокой стеной, струями вверх. Стала точно стена из мутного стекла, окружившая гроб Пахомыча. Но через нее хорошо было видно, как пылает высоким огнем гроб. Остался один пепел. Но и его быстро смыло упавшими на него струями той талой водяной стены. Ушел Пахомыч от соседей, от родственников, унесли его девки-водяницы и верный ему волк огневой.

Как закончилось это святотатство, поскорее закопали его могилу. И молча разошлись – кто по домам, а Леонид с Анной уселись в автобус, уже ни о чем не разговаривая между собой. Поехали к станции.

* * *

Год спустя, летом, на кухне вновь выстроенного на месте старого пчельника дома, на отшибе Ругачева, Анна, жена Леонида, месила тесто. Она старательно месила, скорее слушая, а не глядя «Новости» по включенному телевизору. Диктор рассказывал о пожарах, бушевавших в то лето в Подмосковье. Эти новости о пожарах, охвативших и Подмосковье, и распространяющихся все дальше, в те дни ждали и слушали точно вести с передовой «от Советского информбюро».

Поэтому редкий в их пчельнике на отшибе стук в дверь не обрадовал Анну. Она, раздосадованная, что не удалось дослушать новости, пошла открывать.

Это пришли к ней несколько постаревшие за прошедший год соседки из деревни, что растянулась вдоль шоссе, – Раиса и Машка.

Обе старушки как-то смущенно топтались у двери, не решаясь заходить в дом. Наконец Раиса, глубоко вздохнув и явно набравшись смелости, начала первой. Заговорила она смущенно, но и как-то торжественно:

– Ань… знаешь… А аккордеон Пахомыча… Он у тебя цел?

– Цел! Его Леня еще тогда на чердак закинул. Сразу после похорон. А что? – переспросила Анна, машинально вытирая руки о пестрый ситцевый фартук.

Маша, которую, невзирая на местную привычку обращаться друг к другу как когда-то в школе или в детстве, Анна все же всегда звала уважительно Мария Ивановна, продолжила:

– Видишь, пожары какие! Стихийное бедствие! Вот, сама видишь, что лютует Пахомыч! Лютует… Вот мы всем миром и посоветовались, что делать…

Анна настороженно возразила:

– Мария Ивановна! Раиса Семеновна! А мы-то что можем сделать? Пожарные не справляются. Армию, мальчишек-солдатиков тушить пожары бросили! Но и Тверская область вся пылает. Шатура… ужас! И смотреть страшно, что по телевизору показывают!

Соседки переглянулись, словно желая найти поддержку друг в друге. Явно досадуя на несообразительность Анны.

– Ну да… Да… И пожарные, и армия не справляется… Вот мы и решили: а давай-ка вот мы скинемся и выкупим у тебя этот проклятущий аккордеон.

Анна только ахнула и развела руками от удивления, изумленно спросив соседок:

– Да зачем вам аккордеон Пахомыча?

Машка громко свистящим шепотом, почему-то оглядываясь по сторонам, произнесла Анне на ухо:

– Да сожжем мы его! На хрен сожжем!

Анна спорить не стала. Молча, оставила соседок и пошла за аккордеоном, пылившимся в сарае. Вернулась с аккордеоном, брезгливо вынося его соседкам на вытянутых руках.

– Не надо денег, так берите… – сказала Анна, отдавая аккордеон. Потом взяла полное ведро воды.

Три женщины вышли в темную августовскую ночь. Положили аккордеон на землю. Да только Анна задела его ногой. Мехи растянулись, и аккордеон издал жалобный, воющий стон. Потом аккордеон Пахомыча, словно проснувшись, заметался и завыл, точно зверь живой. Да так жалостливо, точно всю душу в тоску тянул, как в болото затягивал.

Но вдруг мощно взметнулся он тем самым огненным волком. Анна испугалась и выплеснула на него воду из ведра, бросив его на землю и метнувшись с сторону дома. Соседки вместе с нею. Так та вода из ведра, под вой и стон аккордеона, обратилась в пляшущую водяницу. Так нежно обвила она пламенеющую выю волка, что сердце захолонуло от жалости к этому лютому зверю. А он все корчился в агонии на той полянке, среди старых лип заброшенного барского парка, а потом и бывшего колхозного пчельника. Пылающий волк становился все меньше. А потом и пепла не осталось, все смыла водяница и в землю ушла.

Машка годами хоть и старушка, но и тут не растерялась и проявила свою боевитость. Любопытство взяло верх, и она потихоньку вернулась к тому месту. Опасливо подошла ближе, наклонилась и погладила ладонью заскорузлой, натруженной руки, где только что отплясывала свой танец водяница. Машка выпрямилась и, поджав губы, задумалась в крайнем изумлении. Немного помолчав, словно подсчитывая что-то про себя, произнесла:

– Сухо! Совсем сухо… Ой! Бабы… страшно! Совсем сухая земля! Точно померещилось нам все это!

Анна смотрела на опустевшее место, остолбенев, словно не веря самой себе, что только что видела и огненную агонию волка, и девку-водяницу. Она, с трудом шевеля пересохшими губами, произнесла:

– Лучше никому и не говорить! Не поверят!

Соседки тотчас согласились с нею:

– Ага! Верно! А то… Скажут, что мы совсем того – «куку»!

– Пойдемте чаю попьем! Успокоиться нужно! – пригласила в дом соседок Анна.

И все три женщины пошли в дом, в бывший пчельник – в логово Пахомыча. Там так и остался включенным телевизор. Когда они вошли в кухню, транслировали новости, как раз о пожарах в Подмосковье. И тут женщины услыхали, как радостно диктор ТВ произнес:

– Пожары в Подмосковье побеждены!

Майские карусели

Мать звала его Шуренок. А если сердилась или хотела задать трепку, называла Шуркой. Соседи и мальчишки – Шура или Шурка. А для жены его, Любаши, он был и навсегда остался Саша, мил друг сердечный – Сашенька. А похоронку на него получила Любаша в 1942 году. И в похоронке его уважительно повеличали Александр Иванович Судариков. Так и остался навсегда он с Любонькой – на их свадебной фотографии в майский день 41-го и с их общей фамилией. Она, фамилия, всегда при ней, пока жива Любовь Серафимовна Сударикова. И не снашивается, и не стаптывается, и всегда впору, как в восемнадцать носила, так и нынче – когда за 80 лет перевалило. И живет Любовь Серафимовна, словно временную разлуку переживает со своим Сашенькой, до поры до времени, когда свидятся. Да только она-то старуха, а он – молодой, румяный и голубоглазый. А когда время придет, тогда побежит она к нему, легко-легко, как в детстве, раскинув руки. И промелькнет под ногами мимо все прожитое и непрожитое – и уж тогда станут они, Судариковы, неразлучны на веки вечные, потому что настоящая любовь – великая терпеливица! – так мечталось Любови Серафимовне. Что любви мелькание времен? Ведь она длиннее самой жизни! И скажет Александр Иванович своей Любушке, как тогда: «Здравствуй, сударушка моя милая. Вот поженимся и будем всю жизнь – сударь с сударушкой!»

Вместе с похоронкой пришли к Любаше слезы, но не такие, как весенние ливни или осеннее ненастье, что отгремит, да и пройдет стороной, и слезы со временем высохнут. А такие, что навсегда остаются.

И в радости, и в праздник, и в тихости, и в суете, и на людях, и уединенно, – не иссякали Любашины слезы, а тихо сбегали по ее лицу. Всегда, чем бы она ни занималась. А уж в Ругачеве со временем и к этому привыкли все. И вроде бы и расстройства никакого не происходит с Любовью Серафимовной, тихо работает себе, она же исполнительная. Даже в школе отличницей была, ответственная. У начальства на хорошем счету. Но слезки ее текут тихонько, а она платочком скромненько их утирает и дальше работает.

Любовь Серафимовна фиалки разноцветные разводила. Они у нее круглый год пышно цвели – розовые, сиреневые, с белыми пятнышками и махровыми лепестками – самые разные. Разводила она их с любовью, и потому везде, где она работала, точно цветник на подоконниках глаз радовал. Работала она бухгалтером, но вечно плачущий бухгалтер – это странно. Да и писали в те годы ручками с чернилами. А на листок, исписанный чернилами, только капни – и документ без следа не останется! И как ни была она аккуратна, а бывало, что упадет на отчет слезинка-другая. Это производило скверное впечатление на начальство. Сами понимаете: бухгалтерские отчеты со следами слез! Словно «нечисто дело» получается. Словом, предрассудки! И как бы хорошо ни работала Любовь Серафимовна – и отчеты всегда сдавала вовремя, и дебет с кредитом всегда ладненько у нее выплывали, – но сменила ее Эльвира Абрамовна, тоже очень хороший бухгалтер. А главное, неплачущий бухгалтер!

Пробовала Любовь Серафимовна продавщицей работать. И там тоже на всех окошках ее дивные фиалки красовались. То ли от того, что, поливая, бывало, и на них она слезы проливала, поэтому они были какими-то особенными. Ведь фиалки осторожно поливать нужно, чтоб листочки не замочить – фиалки влагу не любят. А ее фиалки словно в росинках были, мелких-мелких, сверкающих – на листочках, на цветочках. Так и поблескивали они на подоконниках магазина, где она работала. И считала она хорошо, сдачу быстренько отдавала, копеечка в копеечку! И с людьми всегда приветлива, неконфликтная, безотказная. Если и в праздники поработать нужно – всегда пожалуйста! Но одно дело свои, ругачевские покупатели, но совсем другое дело – пришлые, случайные. А спустя десятилетия после войны народ широко обживаться стал. В 60-х и вовсе новый человек на землю пришел – дачник. И хлынул этот дачник и в наши места. А чужим непонятно, что за продавщица такая: докторскую ли, любительскую колбасу режет, взвешивает, а сама слезы роняет. А колбаса дефицит была большой, за ней очередь длинная, ведь выбрасывали на прилавок хороший товар в то время только под праздник.

А чужой народ разве поймет, что к чему. Вот и приставали с расспросами.

– Вам что, товарищ продавец, колбасы отрезать так жалко, что аж плачете? Почему плачете?! – спрашивали ее всякие заезжие умники.

А чаще случалось, что зайдут покупатели в ее продуктовый – и ну тарахтеть-расспрашивать:

– Колбаса есть? Сыр есть? Конфеты-шоколад есть? – спрашивают, точно марсиане с неба свалились или иностранцы из Парижа.

А Любаша наша только улыбается в ответ и слезы утирает. А то не знали, что у нас до перестройки за сотый километр в магазинах только серый хлеб (кстати, очень вкусный) был, соль, макароны с пулевым отверстием внутри, водка на полках и закусь к ней – консервные банки «Бычки в томате», – вот и весь репертуар, как в театре: «Хошь пой, а хошь пляши!»

А она вежливая, если и начинает отвечать, что «сегодня не завезли», то люди, видя, что продавщица слезы льет, скорей уходят, подумав: «Может, тут что неладно? Может быть, трагизм какой-то случился? Лучше ноги уносить из магазина такого, где продавец стоит и плачет!»

Неприятно людям было. Как-то раз какой-то дачник-зануда жалобную книгу потребовал. В другой раз какая-то дачница рассердилась, что в продуктовом отделе сырость разводят. Вот и «попросили» из магазина Любашу, Любовь Серафимовну. И на ее место поставили Зульфию Мухамедовну – тоже очень хорошую продавщицу: вежливую и смешливую.

Но Ругачево не Москва какая-нибудь, где серьезно посмотреть человеку в глаза можно, только если его в телевизоре крупным планом показывают. Тут люди близко живут, поэтому и подличать не так вольготно, как в этих Москвах. Да и своя она всем в Ругачево – односельчанка, вдова участника ВОВ, оставшаяся без детей. А старость уж не горами, как говорится! Словом, с середины 60-х позаботилось местное ругачевское начальство о Любови Серафимовне – Любоньке нашей. И место ей нашли особенное, даже на две ставки.

А вот как это вышло. Решили сделать ее бухгалтером на ругачевском кладбище. Вот уж тут ее слезы – очень кстати и уместны. Но поскольку к территории кладбища раньше примыкал большой ругачевский парк с полуразрушенной верандой танцев, со старой неисправной каруселью, то определили Любовь Серафимовну быть сторожихой и смотрительницей не только кладбища, но и заброшенного парка одновременно. Пока суд да дело, руки не доходили до парка. Тут уж никому ее слезы не помешают и никого не удивят на кладбище. Да и в парке никому до ее слез дела не было! Не ходил туда народ. Разве что уж совсем отвязная пьянь забредала в те бурьяны-чертополохи. Так Любовь Серафимовна сама их побаивалась и сторонилась. И с наступлением сумерек туда не ходила. Тем более ладно бы старухой выглядела по своим годам. А до старухи кому какой интерес?

Так нет же! Стали замечать у нас в Ругачеве, что слезы эти не иссушали, не старили Любовь Серафимовну, а точно смывали с лица ее годики, что тикают секундами – деньками, а прочь улетают прожитыми годами. Как чудодейственное умывание! Конечно, руки-крюки с годами стали, это да! Сутулая, седая, походка не та, как и у всех ее ровесниц. Но лицо у Любаши – молодое, как до той похоронки на Александра Сударикова. Особенно это видно, когда она с ровесницами вместе рядом оказывается. Глаза ее синие, румянец играет на щеках, ни морщинки на лице Любаши, хоть она для всех уж Любовь Серафимовна! Старая девушка, да и только!

А парк тот, за которым присматривала Любонька, был сердцу ее мил и памятен. Там раньше, до войны, веранда танцев была. Там они с Сашенькой Судариковым танцевали, когда под патефон, а в большие праздники из военного городка присылали духовой оркестр. Хорошо играли. Вальсы, польку и гопак… Особенно запомнился предвоенный Первомай! Вот тогда, в той майский праздник, и решили они с Александром Ивановичем вместе быть Судариковыми. Ту веранду танцев разобрали в войну на дрова. Не уцелела, а карусель на удивление сохранилась. Правда, спустя столько лет она была мало похожа на ту, прежнюю, разноцветную, веселую, с расписными сиденьями в виде резвых скакунов. А кони-сиденья, как и крыша, были раскрашены в разные цвета, как тюбетейка, разноцветными клиньями. Любила она подходить к той карусели и вспоминать, вспоминать, как кружились они здесь вдвоем. Они с Сашенькой, оба молодые, смеющиеся Судариковы! Как уносила их, Судариковых, веселая майская карусель! Обходила Любовь Серафимовна карусель несколько раз по кругу, пока голова не закружится. И все не отрывая ладонь, словно поглаживая каждое сиденье вытянутой рукой по ржавчине старого замершего железа. Облупленного, почти совсем утратившего краску.

И вдруг вот что надумала наша Любовь Серафимовна: «А что? Наши кладбищенские гробокопатели – ребята молодые, веселые. Им бутылку поставить, так они и починят старые-то карусели!»

Вот так и договорилась Любовь Серафимовна с ними о починке карусели. И удачно – «пустовки» выпали на кладбище. Как заговоренное кладбище целый месяц стояло, никто не умирал в наших местах – видно, оттого, что весна выдалась теплая, хорошая, не болел народ и не умирал. А стало быть, и работы на кладбище никакой не было. И ребята-гробокопатели скучали, без дела слонялись, без приработка «от благодарных родственников». Так что удачно совпало. И поэтому через неделю со скрипом, но закрутилась-завертелась старая карусель в заброшенном парке. Покрасили коней карусельных списанной кладбищенской серебрянкой, остатками зеленой краски для забора и ярко-красной, оставшейся от советских времен.

За инициативу Любовь Серафимовну поощрили премией. От нее она и «отстегнула благодарность» ребятам кладбищенским. Ну, уж они на радостях «разгуделись». Подружек своих позвали. Катать их на починенной карусели стали. И пикник устроили шумный, веселый, с песнями и танцами под магнитофон. Всем сердцем радовалась Любовь Серафимовна, что вернулась жизнь в парк ее молодости! Теперь, когда народ повалил по вечерам прогуливаться в парк, и ей не страшно там вечерами. Туда и дворников наняли, и озеленителей нагнали. Появились клумбы, запестрели разноцветьем. Словом, подняли парк! И закипела в нем жизнь, как в довоенные времена ее молодости. Поэтому из уважения Любовь Серафимовну приставили билетершей и смотрительницей к той карусели. А она-то рада была! День-деньской в любимом парке. И скрип карусели для Любови Серафимовны что музыка!

И потому собрала Любовь Серафимовна девятого мая подружек своих – одногодок-бобылок, как и она, вдовиц, чтобы в парке на той карусели покататься – молодость вспомнить. Пригласила всех, кто еще ходил. Собрались старушки принаряженные, платочки цветастые на плечики накинуты, даже губешки свои подкрасили. И Любовь Серафимовна то платье надела, красное в белый горошек, в котором в сельсовете их Судариковыми в мае 1941 года зарегистрировали. И они с Сашенькой стали Судариковы.

Сначала старушки смущались, хотели переждать, пока молодежь из парка разойдется. Молодежи ведь совсем другая скорость на карусели нужна! Им чтоб с ветерком да с визгом. А старушкам – тихонько нужно, чтобы, закрыв глаза, вспоминать те деньки, когда с милыми своими катались – тоже с ветерком. Так что пришлось старушкам припоздниться дотемна, благо в тот вечер было полнолуние. Как увидели старушки, что расходится народ, чинно расселись по подвесным сиденьям карусели. Вроде как оседлали своих коней. И включила Любовь Серафимовна карусель, и закрутились они, как когда-то.

Да только увидела вдруг Любовь Серафимовна, что каждая из ее подружек не одна сидит, а милуется с погибшим своим солдатиком, не вернувшимся с войны. Так крутится и поскрипывает в майской ночи карусель. А на каждом сиденье-коне с поднятыми вверх передними копытами старушка с молоденьким новобранцем обнимается и надышаться радостью этой встречи не может. Вот и свиделись они с не вернувшимися с войны мужьями-женихами.

И как такую карусель остановить?! Как счастье такое нарушить?!

Понятно, что рука не поднимется! И потому терпеливо крутила и молча запускала Любовь Серафимовна карусель до самого рассвета. Только одна из ее одноклассниц – Клавдия Алексеевна, та, что уборщицей в милиции работала, – хоть и не могла оторваться от жениха своего, боялась, а ну как растает дымкой ее любимый и исчезнет счастье ее, но все же крикнула другим подружкам:

– Да что же это мы, подруженьки?! Радуемся своим милым, а Любаша-то карусель все крутит! Так она со своим Судариковым и не свидится? Надо бы и нам Любаше нашей подсобить!

– Да! Давайте и Любаше дадим покататься! Может, и она с мужем, как и мы, повидается?!

Стали прощаться с любимыми Любонькины подружки. А Любовь Серафимовна стала чуть замедлять движение карусели. Как замедлилось движение, растаяли солдатики. Одни сидят на карусельных конях старушки, слезы утирают. Слезли подружки с каруселей. Любовь Серафимовна Клавдии показала, где включать, как выключать карусель. Ведь Клавдия всегда серьезная была и сообразительная, потому ей и доверила управление.

Залезла и Любовь Серафимовна на карусель свою. И уж всматривается, не появился ли ее милый друг Сашенька. Но нет его… нет… и нет!

– Запусти-ка, Клавдия, карусель пошибче! – крикнула она подружке.

Клавдия прибавила скорость. И тут все ахнули! Появился, прямо из ниоткуда, и ее солдатик – Шурка Судариков! Сидит рядышком с нею, молодой новобранец. Кланяется каждой старушке. Ведь они одноклассницы его. Обнялись они с Любашей нежно и ласково. Тут Любовь Серафимовна крикнула подружкам:

– Давай, Клава! Еще пошибче запускай!

И Клавдия Алексеевна еще прибавила скорости. Что тут сделалось! Взлетела, точно ввинтилась в предрассветное небо карусель. И полетела ввысь. Услыхали подруженьки откуда-то с высоты радостный голос Любаши:

– Прощайте, подруженьки! Спасибо, милые! Не поминайте лихом!

И сколько ни всматривались, сколько ни вслушивались старушки, а никакого падения не было. Так и не вернулась на землю Любаша. Исчезла, улетела вместе со своей каруселью!

В милиции сразу дело завели. Тело искали, но все безрезультатно. А в милиции как: нет тела – нет дела! И дело закрыли.

Работающая уборщицей в местном отделении милиции Любашина подруга Клавдия Алексеевна после случившегося забрала из ее опустевшего дома, чтоб не пропали, фиалки. И тут стали вроде как «приветы» от нашей Любови Серафимовны «приходить». Клавдия все фиалки, а много их осталось, расставила по кабинетам в милиции, где работала. Она же уборщица! В каждый кабинет заходит! И в каждый кабинет, что начальника, что к следователям, по горшочку поставила. И они, как и при жизни Любови Серафимовны, всегда в росинках на лепестках были, как в блестках.

И стали все в милиции замечать диковинку! Что-то невероятное творилось с фиалками Любови Серафимовны! Всякий раз, когда вели в милиции следствие или допрос в тех кабинетах, где Клавдия Алексеевна Любашины фиалки на подоконники поставила, едва только соврет кто-нибудь из задержанных или подозреваемых – или неправду следователю говорит, или скрывает от следствия правду, – тотчас такое с фиалками делается, что и вообразить невозможно! Они начинают «плакать» от неправды. Да так, что подоконник весь заливает! И лужи по полу растекаются. Вот как помогали Любашины слезы, то есть фиалки. В наших местах про плачущие в милиции от неправды фиалки все знают. Но понятно, что в газетах не писали об этом.

Как напишешь, что «улучшились показатели по раскрываемости преступлений в нашем районе благодаря плачущим фиалкам старушки, улетевшей на каруселях в небеса»? Понятное дело, что тут своя политкорректность нужна!