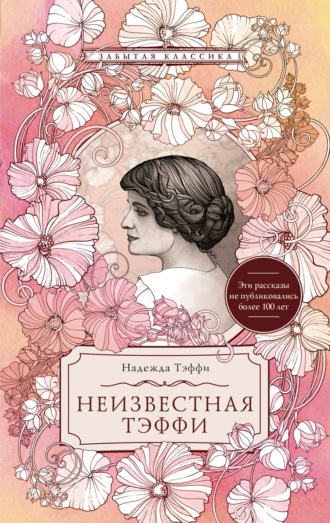

Надежда Тэффи

Неизвестная Тэффи

Оптимистка

Да-да. Уходит от нас беспечная светская жизнь.

А ведь, казалось бы, на первый взгляд все то же. Те же люди вокруг стола, то же печенье на столе.

Вот вспоминается, еще года два тому назад разве такие мы были! Разве такие у нас были мысли, сердца, нервы, разговоры?

Мы говорили о романе Бедокурова с Тижиной, об измене Рукоядова, о туалетах Вусовой, наконец, о квартире Лихиных. Иногда говорили и о сольдах[15], но мало, потому что это пошло. И как все это говорилось, как обсуждалось, с какой силой, с каким темпераментом! Как горели глаза, как бились сердца.

– Бедокуров подлец! – кричали одни.

– Нет! Тижина подлечиха, – перекрикивались другие.

– Как можно так говорить, – возмущались третьи. – Вы, верно, просто не читали Лоуренса.

Это было замечательно. Это была настоящая светская жизнь. И на столе перед нами стояли бутерброды с сыром на черном хлебе и с русской колбасой на белом, и розовое миндальное печенье, красиво уложенное винтом (красота – это страшная сила!).

Повторяю: теперь те же люди и то же печенье, но о чем мы говорим, о чем мы говорим!

– Слышали, Евгений Петрович при смерти. Можно нам еще чаю?

– Мерси. Ершов, говорят, уже оперирован.

– Тетка Ермолаева повесилась. Мне, пожалуйста, без сахару.

– Стукалов потерял место. С лимоном?

– Басоврины голодают.

– У Моловых описали обстановку. Мерси, я выпила уже две.

– Гушевы совершенно в безвыходном положении. Так не слишком крепко?

– Шугров долго не протянет. Можно вам варенья?

– Мякины оба больны, а дочь, говорят, сошла с ума. Нет, мерси, я варенья не хочу.

Вот они, наши журфиксы.

Как говорится: «Не стая воронов слеталась на груду тлеющих костей».

Сидеть дома тоже не поможет. Вам напишут последние новости, вам позвонят по телефону и расскажут.

Лучше обзавестись знакомым оптимистом и с ним и беседовать на текущие темы. У меня есть такая приятельница, Ольга Антоновна. Особа самая средняя. Средняя по возрасту, по умственному калибру, по достатку, по внешности. Но что у нее далеко не среднее, так это оптимизм по отношению к своему ближнему. Какие бы беды у ближнего ни стряслись, все считается «еще не так плохо, бывает и хуже».

– Вот, – скажут ей, – слышали, какое несчастье – Азанов ослеп.

– Да. Так ведь не на оба же глаза.

– Нет, говорят, что на оба.

– А ему сколько лет?

– Около шестидесяти.

– Ну так это еще не так плохо. Столько лет глядел, на все нагляделся. Вот если бы он был моложе, тогда было бы хуже. А так может еще сказать судьбе спасибо.

– А слышали – у Петровых ребенок умер.

– А сколько ж ему было лет?

– Лет пять.

– Ну что ж – бывает и хуже. Бываете, что совсем маленькие умирают. Ведь правда?

– Ну конечно. А бывают даже и прямо мертворожденные.

– Ну вот видите. Так что им еще жаловаться не на что.

Такая утешительная женщина.

Одно было в ней не совсем хорошо: никогда никому не помогала. Не потому, что была очень скупа, а вернее потому, что уж очень была рассудительна.

– Вы просите помочь этому молодому человеку. Но во-первых, другим приходится еще хуже, а во-вторых, это ведь не решает вопроса. Это временная мера, паллиатив. Через несколько месяцев он окажется в том же положении, и тогда что?

– Ну тогда, Бог даст, опять кто-нибудь поможет.

– А как не поможет, тогда что?

– Дорогая, – убеждают ее, – да все в нашей жизни паллиатив и временная мера. Вот вы пообедали, а смотришь – завтра изволь опять приниматься за то же дело.

– Ну, знаете ли, – неодобрительно говорит Ольга Антоновна. – Так можно все обратить в шутку. Помощь должна быть настоящая, радикальная, а не…

– Так давайте радикальную, – наивничает проситель. – Чего же лучше.

– Ах, все-то у вас шуточки. Ну как можно шутить такими вопросами.

На том и отъедет.

И вот некий упорный молодой человек, назовем его Рабикосовым, решил, что он сумеет в конце концов донять Ольгу Антоновну.

– Нужна система и нужно терпение, – говорил он. – Вот увидите, что я добьюсь своего, добьюсь того, что она признает человека действительно несчастным, что никому другому, пожалуй, хуже не бывает.

И вот для начала придумал он некоего профессора Гумабина, человека потрясающего ума, будто бы всему ученому миру известного, который где-то на чердаке в нетопленной конурке умирает с голоду. Жена его несколько месяцев тому назад уже умерла от истощения.

Рассказывая эту историю, Рабикосов сам чуть не расплакался. Однако Ольга Антоновна, сочувственно покачав головой, сказала:

– Вот и к лучшему, что жена умерла, по крайней мере он не видит ее страданий. Да и самому легче. Как говорится – одна голова не бедна.

– Как «одна голова не бедна»? – вдохновился Рабикосов. – А сын? Разве я вам не сказал, что у него сын умирает от чахотки?

– Правда? Ну что ж, у других и этого нет, – спокойно заявила Ольга Антоновна.

Через два дня Рабикосов явился снова.

– Умер сын у профессора, теперь он один, как перст. Сидит голодный. С потолка капает.

– Ну что ж, – вздохнула Ольга Антоновна. – У других и этого нет.

– То есть чего такого «этого»?

– Крыши. У других никакой крыши нет над головой, даже такой, с которой капает.

– Так эти «другие», может быть, давно уже повесились, – буркнул Рабикосов и пошел надумывать дальше судьбу своего профессора.

– Крыша ее утешает. Ладно, снимем с него крышу. Посмотрим, как эта крокодилица вывернется.

На этот раз пропустил несколько дней, чтобы дать назреть событиям. Наконец решил, что пора.

Для естественности заговорил не сразу, но был подчеркнуто задумчив, вызывая ее на вопрос о причинах этой меланхолии. Но так как она благоразумно ничего не замечала, то пришлось-таки ему – начать самому.

– Кстати, о бедном Гумабине. Как ужасно преследует его судьба. Ему отказали от комнаты, платить было нечем. И вот, говорят, этот несчастный старик уже несколько ночей провел на скамейке где-то на бульваре. Ужас.

– Да, это, конечно, ужасно, – спокойно сказала Ольга Антоновна. – Но какое, однако, железное здоровье у этого старика! Всю зиму прожил в нетопленной мансарде, где текло с крыши, пережил столько семейных неприятностей и ударов, голодает и ночует под открытым небом, и все ему нипочем. Ему прямо можно позавидовать. Какой все-таки богатырь наш русский народ! Разве француз мог бы все это вытерпеть? Да у него бы сейчас конжестьон[16] – и готово. А наш Микула Селянинович расправил богатырские плечи, и хоть бы что.

– Да что вы говорите! – завопил Рабикосов. – Какой он Селянинович! Он чуть жив. С ним каждую минуту делаются обмороки.

– Да, но потом он все-таки каждый раз приходит в себя, – с упреком сказала Ольга Антоновна.

Рабикосов растерялся и промолчал.

Несколько дней он не показывался к Ольге Антоновне. Он очень упал духом, но идеи своей не бросил.

– Неужели же я не сумею доконать своего профессора так, чтобы эта верблюдица почувствовала? Неужели же у меня не хватит воображения? Не надо только торопиться и не надо волноваться. Нужно все хорошо обдумать, так, чтобы припереть ее к стенке, чтобы ей податься было некуда, чтобы завопила она петушиным голосом: «профессор Гумабин действительно несчастный человек».

Он так настроил себя, что пришел к Ольге Антоновне искренно и глубоко потрясенный.

– Ольга Антоновна, – сказал он, – говорю вам прямо – нужно что-нибудь для несчастного Гумабина сделать. Ведь это такой ужас! Такой ужас! Представьте себе, у него воспаление обоих легких. Его подняли на улице в бессознательном состоянии и отвезли в больницу.

– Серьезно? – обрадовалась Ольга Антоновна. – Как ему, однако, повезло. В больнице накормят его, и уход за ним будет. Молодчина старик.

Рабикосов в ужасе смотрел на нее.

– Нет, вы слушайте дальше! – закричал он. – Вы послушайте только, какая трагедия: в больнице потребовали с него плату. А так как ему платать было нечем, то ему пришлось, больному, чуть держащемуся на ногах, идти опять на улицу.

– Это действительно ужасно, – сказала Ольга Антоновна. – Хорошо, что он такой закаленный. Другой бы на его месте давно пропал. Правду говорят, что судьба посылает испытания, но зато посылает и силы их перенести.

Тут Рабикосов вскочил и неожиданно для самого себя треснул кулаком по стулу. Он чувствовал, что не удержится, что прикончит профессора, а с ним вместе и всю свою прекрасную идею. И действительно не удержался.

– Нет! – завопил он. – Не послала судьба Гумабину силы перенести испытания. Он погиб, он умер, он повесился. Понимаете? От отчаяния по-ве-сил-ся!

Ольга Антоновна с укоризной покачала головой.

– Ай, ай, ай, как нехорошо, – сказала она мягко и грустно. – Конечно, для него это лучше всего. Для него это великолепно. По крайней мере, больше не страдает. А вот каково нам всем такое неприятное впечатление. Об этом он, конечно, и не подумал!

1934

Праздничное

Вчера моя приятельница Верочка отозвала меня в угол и сказала, что ей непременно нужно поговорить со мной по очень важному делу, и поэтому она заедет ко мне под вечер.

Вид у нее был какой-то подавленный, в глазах дикая решимость. Я испугалась и согласилась.

Что с ней?

Приятельницы мои вообще любят со мной советоваться. У меня очень практическая голова.

Недавно одна молодая вдова три дня ловила меня по всему городу, чтобы только справиться, выходить ли ей замуж за Николая Иваныча.

– Николай Иваныч? А кто же это такой? – спросила я, деловито хмуря брови.

– Он… вы его не знаете, такой маленький брюнет.

– Маленький брюнет? Ну, в таком случае, разумеется, выходите. Я, по крайней мере, совершенно не вижу причин, почему бы вам не быть женою маленького брюнета. Да что – а? Спросите у кого угодно, и всякий скажет вам, что на свете существует множество женатых брюнетов, семьи которых представляют образец счастливой жизни.

– Да… но вы понимаете, такой серьезный шаг, трудно сразу решиться!

– Ну, милая моя, муж не шляпа. Это шляпу – купил, так и таскай весь сезон. А не понравится муж, кто вам помешает развестись? Пора приучиться правильно рассуждать!

Она посмотрела на меня со страхом и уважением. Она будет женой маленького брюнета Николая Иваныча.

В другой раз пришла ко мне барышня тоже советоваться.

– Как быть? Нужно сегодня идти к Ивановым, а мне ужасно не хочется.

– Не хочется, так не ходите.

– Вот еще! Скажите пожалуйста. «Не ходите». Там всегда так весело бывает, единственный дом, где действительно можно развлечься, и вдруг «не ходите»! Какая вы, право!

Я сдвинула брови и помолчала сколько следует. Затем сказала вдумчиво:

– А знаете, что я вам посоветую? Непременно идите к Ивановым. Понимаете – непременно. Эго единственный выход из всей этой тонкой паутины, в которую запутала вас судьба. Верьте мне – я человек практичный и опытный.

Она долго удивлялась и благодарила меня. Такой тонкости проникновения в тайну чужих судеб она положительно никогда не встречала.

Третья пришла и спросила бледными губами: покупать ей белую шляпу с пятью страусовыми перьями или нет.

– Нравится, так купите, – посоветовала я.

– Да у меня денег нет.

Я подумала и сказала вдохновенно:

– А знаете что, – плюньте вы на эту шляпу и на все пять перьев. Ну ее к черту, со всеми пятью.

Дама вскинула руки мне на плечи, крепко меня поцеловала и ушла умиротворенная, с просветленным лицом. Даже губы ее порозовели – она, уходя, подмазала их перед зеркалом.

Итак, когда Верочка сказала, что должна поговорить со мной серьезно, я сразу подумала, что дело идет о каком-нибудь практическом совете.

Но вечером, когда мы увиделись, я после первых же ее слов поняла, что тут что-то поважнее.

– Какой у нас теперь месяц? – спросила она.

– Рождество, – ответила я честно.

– Не Рождество, а Новый год. Святки. Собственно говоря, я хотела сказать вам, что мы должны делать то, что должны, а не то, что не должны.

Я встревожилась:

– Ну, к чему эти предисловия, между своими? Говорите прямо.

Она вздохнула и сказала, понизив голос:

– Мы должны веселиться.

Сердце мое сжалось.

– Что ж, я ничего. Я готова. Что же вы для этого придумали?

– Да я ничего не придумала, я вот к вам пришла спросить.

– Нет, уж раз вы затеяли, так сами и придумывайте. Ишь, ловкая какая!

Она опустила голову, подумала.

– Ведь веселятся же другие – значит, ничего тут особенно трудного нет. Люди без высшего образования – и те как-то умеют. Штука нехитрая.

– Ну, давайте, я ведь согласна. С чего начнем?

– Гм… Вот театры все переполнены, – это показывает, что на праздниках люди стараются поехать в театр. Значит, поедем в театр.

– Хорошо. А в какой?

– Да куда хотите.

– Нет, уж вы начали, вы и придумывайте.

– Ну, едемте в оперетку.

– А в какую?

– А в какую хотите.

– Верочка, я вам что сказала? А?

– Ну, хорошо, на «Даму в красном».

Она сказала и сама испугалась. Но я была спокойна.

– Великолепно. А потом что?

– А потом, кажется, едут ужинать.

– А если не захочется есть?

– Все равно надо. Не заваливаться же спать, когда теперь святки.

– А если захочется спать?

– Ну, потерпите!

Мы замолчали и задумались, и каждая знала, о чем думает другая.

Потом я вздохнула и сказала:

– Хорошо! Это мне все очень нравится. Я так люблю эти бешеные удовольствия.

Она посмотрела на меня злобно.

– Конечно, это хорошо. Хотя за билетом ехать не очень-то весело, а по телефону в кассу не дозвонишься.

– Ну, пустяки! Зато как приятно будет прослушать веселую оперетку.

– Это «Дама-то в красном» веселая? Я к началу опоздала и то до конца не досидела.

– Экая вы, право, непоседа, – зевнула я. – Нужно взять себя в руки. Зато потом как приятно будет поужинать в большом красивом зале ресторана, послушать хороший румынский оркестр.

– У меня от ваших румын если и будет аппетит, так пропадет. Не могу я их завыванье выносить. Я сама готова, как собака, закинуть голову и завыть: ву-у-уау!

– Ну и характер, нечего сказать! Не нравятся румыны, так старайтесь не слушать. Кушайте себе что-нибудь повкуснее, а на музыку внимания не обращайте.

– Мерси за совет!.. Кушайте повкуснее!.. Сами прекрасно знаете, что я не выношу ресторанной кухни, что мне от нее на другой день всегда скверно делается! Это даже неделикатно с вашей стороны давать такие советы!

– Ах, боже мой, какие ужасы, подумаешь! Ну, попьете микстурку день, другой, только и всего.

Верочка вскочила и, подбежав к зеркалу, стала торопливо надевать шляпу.

– Очень вам благодарна за нежное и внимательное отношение к моему здоровью, но я вам в этих ваших глупых затеях не товарищ. Скучать в пошлой оперетке, тащиться в душный ресторан, когда хочется спать, слушать румынский вой и отравляться всякой дрянью! И чего ради, спрашивается? До свиданья. Проделывайте все это одна, если вам нравится, а я еще пока что с ума не спятила.

– Не понимаю! – крикнула я ей вслед. – Ведь веселятся же другие – значит, тут ничего особенно трудного нет! Лентяйка вы, сударыня, вот что!

1912

Июнь

Пахнут розы и жасмины,

Озаренные луной,

И поет, поет о счастье

Чей-то голос молодой…

Романс

Мы веселимся.

Дневная городская духота истомила нас. А теперь хорошо. Вечереет. В ресторане, у самой реки, все столики заняты. Это так понятно! Всем хочется подышать свежим воздухом и повеселиться.

Воздух – казенный, дается даром. А веселье – это уж от содержателя ресторана, и выражается это веселье четырьмя скрипками, двумя флейтами, контрабасом и барабаном.

И это тоже понятно. Ничто так властно не управляет усталыми нервами современного человека, как музыка.

Современный человек под музыку обедает, под музыку гуляет и под музыку пьет воду целебных источников.

На какой-нибудь выставке племенного скота – уж на что, кажется, предприятие деловое и прозаическое – приезжий помещик приценивается к голландской корове под звуки вальса «Лобзай меня». Без «Лобзай меня», пожалуй, и корову не купить.

Итак, мы веселимся.

Те из нас, которые уже отвеселились и уплатили по счету, уходят, уступая место другим.

Другие приходят оживленные, жадно заглядывают в тарелки соседей – не едят ли чего-нибудь особенно вкусного, что можно было бы тоже заказать. И в глазах их, и во всех жестах сквозит надежда на что-то приятное и веселое. А четыре скрипки, две флейты, контрабас и барабан делают свое дело.

Сначала они сыграют песнь умирающей Травиаты.

Потом – «Смейся, паяц, над разбитой любовью».

Потом – «Плачь, Маргарита».

Потом – «Не плачь, дитя».

И закончат все это исполненным со слезой и рыданием похоронным маршем.

Музыка овладевает сердцами, слушатели жуют вяло, вздыхают и думают: кто – о погибшей молодости, кто – о погубленной любви, кто – о потерянном кошельке и о проигрыше на скачках.

– Пла-ачь, Маргарита! Пла-ачь, дорогая! – надрывается флейта.

За соседним столиком томится пришедший повеселиться толстяк. Он лишен способности анализировать свои настроения и находить их причины. Поэтому всю душевную горечь, вызванную Гуно[17], он приписывает поданной ему порции раков.

– Эй, малый! – зовет он лакея. – Это у вас отборный рак называется?

– Отбирали-с, – оправдывается лакей.

– Отбирали-с! Которые отобрал, те сам и слопал, а мне пауков каких-то сунул и рад! И думаешь, не пойму?

– Виноват-с, самые лучшие-с!

– Виноват! А ты не будь виноват. Виноватых наказывают. Эт-то что, а? Где у этого рака лапа? Рак здесь, а лапа в речке осталась?

«Твоя слеза на труп безгла-ас-ный…» – рыдают флейты.

– А где у этого хвост?

– Да вы же сами изволили скушать.

– Хороши раки! – с тоской и упреком говорит гость. – Ни хвостов, ни копыт.

«Не оценит тоски твоей…»

Пахнет жареным луком, пережаренным мясом и недожаренной рыбой.

Но этого не надо замечать. Воют скрипки, и всей своей разбитой грудью вздыхает контрабас.

Но этого тоже не надо замечать. Зачем? Ведь мы пришли веселиться.

Самое лучшее – опереться локтями на стол, как будто глубоко задумавшись, заткнуть потихоньку уши пальцами, закрыть глаза и думать о другом и видеть другое…

* * *

Июнь.

Затихли темные липы, сплелись ветвями и, тихо сливаясь с вечернею мглою, засыпают.

Вот задрожал один листок, странно, тревожно, и снова затих.

Яркий и пряный аромат неколеблемых ветром жасминов наполняет ночь, охватывает ее всю могучей, широкой волной. И волну эту перерезывает другая, ниже и гуще, словно запавшая, зазвеневшая в аккорде струна виолончели. Это пахнут розы.

Вот засветилось окно большого белого дома, бросило яркий квадрат на сонно-побледневший кустарник, и голос молодой и счастливый запел о счастье…

* * *

– И почему у вас всегда подают смятые салфетки? Да как же не смятые, когда смятые! Что, я не вижу, что ли? Дайте карту! «Крем дасперж». Это что такое – «дасперж»?

– Обнаковенный, с пирожками.

– Только, пожалуйста, чтоб не на этом… как его… не на человечьем сале жарили. Скажи оркестру, чтоб «Парагвай» валяли.

– Виноват-с, объясняться с ними невозможно-с. Они глухонемые-с, которые слепые от рождения.

– Ну, и черт с ними. Рябиновую подашь.

«Как мать уби-или», – вывела скрипка.

– Тащи рябиновую. Лишнюю рюмку хватишь – она и перешибет.

– Это кто там в красном, а? Н-не-вредный бабец!

«Плачь! Плачь! Не таи р-рыданья!» – опомнились флейты.

– Ты чего приуныл?

– Да так!

– Чего же ты не ешь?

– Да вот, как подумаешь… И к чему мы живем, дасперж всякий едим?

– Гм… И отчего это от реки всегда тухлым яйцом пахнет?

* * *

Погас на сонно-побледневшем кустарнике яркий квадрат. Ветви сплелись теснее и ближе слились с вечернею мглою.

Замолк счастливый молодой голосе, певший о счастье.

Тихо все предлунным затишьем.

Мы ждем.

Вот шорох на ступенях.

Белеет зыбкая тень.

– Это ты, мой июнь? Ты, певший о счастье? Ты, самое яркое землецветение?

Это – июнь…

* * *

– Почему записано десять рюмок водки, когда я выпил только девять? Это с-свинство! Это знаете как называется? Это называется неделикатный грабеж. Вот как! Можете передать кому хотите!

– Изво-озчик! Изво-озчик! Спят, канальи! На Коломенскую, тридцать пять копеек. Что-о? А в участок хочешь?

«Плачь! Плачь! Не таи р-рыданья!» – шлют вдогонку скрипки.

И вдруг опечаленный вопль с реки:

И догорай, моя лучина,

И догорю с тобою я!..

И, не успев замереть, перебивается новым воплем, еще более резким, отчаянным и горьким:

Мать свою зарезал,

Отца свово убил!..

Но это ничего. Эго просто веселятся догуливающие свой отдых мастеровые.

Нужно же им повеселиться.

Ведь теперь июнь! Самое яркое землецветение!

Июнь!

1912

Революция в Монако

В Монако вспыхнула революция, подавленная французскими жандармами.

Из газет

Страшные дни пережило несчастное государство Монако. Там, где до сих пор лилось только золото, кровь лилась рекой.

Ну, положим, не рекой, да даже и не лилась вовсе. Но, конечно, не в этом дело.

Во всяком случае, Монте-Карло пережило страшные дни.

Революция приняла сразу грандиозные размеры.

Главный министр, он же главный крупье, вбежал к своему государю в шесть часов утра и огласил весь дворец диким воплем:

– Rien ne va plus!

И стены сотряслись.

Герцог Монте-Карлийский спокойно выслушал ужасное известие, только брови его слегка побледнели.

И сыновья его – наследный герцог Рулетский и князь Трант-э-Карантский[18] – стойко перенесли удар и выразили готовность сражаться за идею до последнего волоса.

Но и подданные Монако тоже выразили полную боевую готовность и выставили свои требования.

– Rien ne va plus! – сказал первый крупье государства. – Они требуют конституцию.

– Конституцию? – переспросил герцог. – Но ведь это очень абстрактно! Это – zéro[19]. А zéro всегда наше. Чего же вы волнуетесь?

Но первый крупье государства мрачно взмахнул лопаточкой и ответил:

– Они хотят особую конституцию. Они хотят разделить с нами не только хлопоты по управлению государством, но и доходы от игорного дома.

– Хотел бы я не понять! – воскликнул герцог и упал в обморок, поддерживаемый своими сыновьями – наследным герцогом Рулетским и князем Трант-э-Карантским.

– Они восстали, – продолжал первый крупье, привыкший к обморокам и самоубийствам. – Они восстали и делают революцию.

– Революцию? – спросил герцог из глубины своего обморока. – Это что же такое?

– Они все играют на «rouge»[20], – старался быть понятным крупье.

– О! – стонал герцог.

– О-о! – стонали его сыновья.

– И если вы не примете мер, – продолжал первый крупье, – они вас свергнут с престола.

– С престола? – удивился герцог. – Это что же такое – престол?

– Они вас сорвут! Поняли? Сорвут!

– Подлецы! – стонал герцог.

– И будут сами управлять всеми столами игорного зала, – жестоко отчеканил крупье.

И герцог очнулся.

– Я ставлю на «noir»![21] – мужественно воскликнул он и послал за французскими жандармами.

А на улицах Монте-Карло шла между тем революция.

Производить ее было очень трудно, так как приходилось все время держаться левой стороны улицы. Правая принадлежала Франции.

Демонстранты шли по монакской стороне и громко провозглашали свободу рулетки.

Только небольшая кучка почтенных людей стояла па правой, французской стороне. Люди эта считались эмигрантами. Они давали директивы и руководили движением.

Вход во дворец охраняли преданные наемные крупье.

С лопаточками наголо, суровые и мрачные, стояли эти гвардейцы, готовые умереть за своего герцога.

А толпа бушевала.

Иногда кто-нибудь, случайно оттиснутый в правую сторону, попадал па французскую территорию и оттуда, из-за границы, дразнил языком гордых крупье.

И вдруг, вызванные герцогом, игравшим на «noir» в эту страшную минуту, – врезались в толпу бравые французские жандармы.

Они два раза проехались по улицам и спели, подмигивая направо и налево:

– Nous arrivons toujours trop tard!

А лошади фыркали, точно им трудно было сдержать смех.

И революция была подавлена в корне.

На другой день, ровно в десять часов, раздался спокойный и властный голос первого крупье государства:

– Faites vos jeux, messieurs!

И шарик запрыгал.

1910