Николаева Маргарита

Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень

В книге использованы фотографии из собрания Музея архитектуры им. А. В. Щусева

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Николаева Маргарита, 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *

О чем эта книга

Книга посвящена прошлому и настоящему петербургских кладбищ – от самых первых, появившихся еще до основания Петербурга, до существующих сейчас. Это не научная работа или глубокое исследование, это попытка донести важность и интересность кладбищ до широкой аудитории.

Книга состоит из нескольких глав. Первая глава рассказывает о допетербургских кладбищах – некрополях, существовавших на приневских землях еще до основания города, а также о первых кладбищах Петербурга. Эта глава делится еще на два подраздела: из первого вы узнаете о неофициальных кладбищах начала XVIII века, появившихся сразу после основания города, а из второго – об официальных кладбищах, которые существовали несколько десятилетий.

Во второй главе раскрыт обширный исторический период с середины XVIII века – момента основания крупнейших петербургских кладбищ – и до революционного 1917 года. Появление каждого кладбища в это время было обусловлено различными событиями из жизни Петербурга или целой страны – Российской империи. В главе также отражены особенности районов города, приведены комментарии очевидцев, дневниковые записи.

Третья глава посвящена преимущественно советскому периоду, однако раскрыт и российский период истории петербургских исторических кладбищ[1]. Именно с 1917 по 1990-е годы некрополи по всей стране – и Петербург не стал исключением – менялись радикально. Кладбища и церкви уничтожались, надгробия использовали как строительный материал, а за похороны более не отвечал никто – о том, как так вышло и почему все эти изменения можно было предугадать еще до революции, рассказано в этой главе.

Последняя глава представляет собой небольшой путеводитель по некрополям Петербурга. В него вошли несколько самых любопытных, на наш взгляд, кладбищ и даны общие рекомендации к тому, что можно на них увидеть. Предполагается, что в процессе чтения читатель сам определит интересующие его вопросы и сможет выбрать некрополи, которые захочет посетить. Или не выбрать ни один – мы не настаиваем!

В книге нам хотелось показать историю развития петербургских кладбищ от основания города (и даже до основания) до наших дней, продемонстрировать тесную связь кладбищ с городом вокруг них и доказать, что через некрополи вполне можно считать историю не только города, но и всей страны. Удалось это или нет – решать вам.

Глава 1. Первые петербургские кладбища

В этой главе мы поговорим о кладбищах, существовавших на месте Петербурга до его основания, а также о первых неофициальных (стихийных) и официальных (при церквях) кладбищах.

КЛАДБИЩА ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург был основан в 1703 году на приневских землях. Об истории этих мест и населяющих их народов можно было бы снять не один захватывающий фильм: будучи с XII века частью огромной Новгородской земли, в 1617 году, после Смуты и Русско-шведской войны, они отошли Швеции и только через столетие, изменившись под шведским влиянием, снова стали принадлежать России.

Удивительно, что, несмотря на такую богатую историю, очень часто, говоря об основании Петербурга, добавляют, что город появился «на пустом месте». Понятно, что это не соответствует действительности: издревле на этой территории жили люди. Первые поселения на месте нынешнего Петербурга известны еще со времен неолита (например, у р. Охты и в Лахте), и в более поздние времена здесь продолжали жить представители разных народов и вероисповеданий. Исследователи пишут: «С конца XVI века, после неоднократных нападений шведских войск, земли от Финского залива до Ладожского озера фактически перешли под управление Швеции. ‹…› Многовековая стабильность существовавшей сельской системы расселения Приневья, практически неизменная густота размещения поселений в данном регионе и очень плотная сеть водных и наземных путей сообщения – все это свидетельствует о том, что к моменту основания Санкт-Петербурга эти территории не были пустынными»[2].

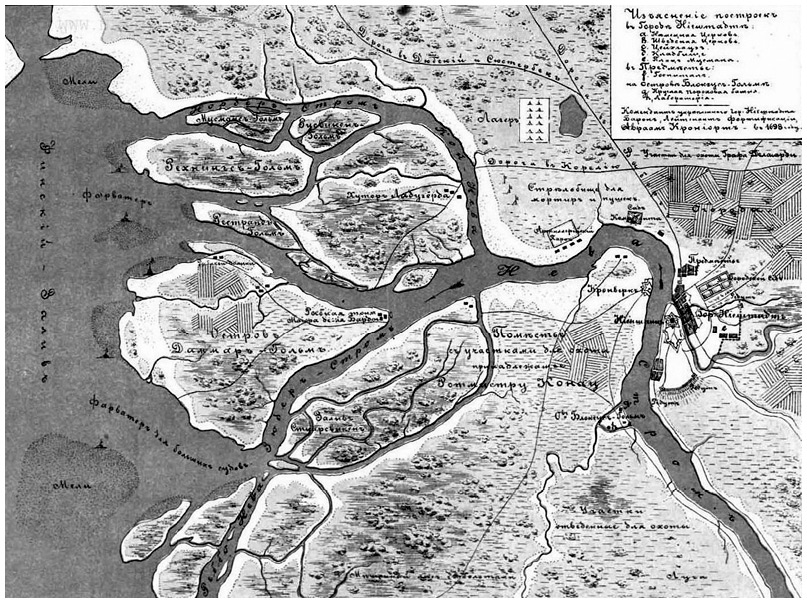

План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, 1698.

Российская национальная библиотека

Историк Петр Пекарский, опубликовавший в 1860 году статью «Петербургская старина», собрал в ней множество сведений о первых годах существования Петербурга. Например, он предлагает интересное деление города на две части: к Ингерманландии принадлежал левый берег Невы (то есть нынешний Адмиралтейский, Центральный и другие районы), а правый, включая острова, относился к Карелии. Он говорит и о том, что на плане петербургской местности 1700 года на правом берегу Невы от Лахты до Охты обозначено множество деревень, также отдельные поселения были на Аптекарском острове (у ботанического сада), Петербургском (Петроградском острове, по берегу у крепости), Васильевском острове (по берегу у Тучкова моста). Левый берег тоже не пустовал: недалеко от Смольного собора находилось село Спасское, несколько деревень было напротив Выборгской стороны, ряд поселений располагался по Фонтанке и т. п. Об этом же пишет историк П. Н. Петров в журнале «Зодчий» за 1878 год, перечисляя в своем тексте названия и местоположения десятков допетербургских деревень.

Немало исследований было посвящено кладбищам на территории ныне несуществующего города Ниен, находившегося на Охте. Этот город существовал с середины XVII века и был уничтожен во время Северной войны (1700–1721), после чего началось его постепенное забвение и разрушение. Ниен и его археологические памятники были вновь открыты П. Сорокиным в 1990-е годы. Тогда же было обнаружено, что город Ниен был построен на месте еще более ранней крепости Ландскроны, чьи остатки также удалось обнаружить археологам.

На территории Ландскроны и Ниена были обнаружены позднесредневековое кладбище XVI – начала XVII века, остатки иностранного кладбища, а также православные кладбища при церквях. К сожалению, пока что не существует единой экспозиции или музея, где можно было бы ознакомиться с этими уникальными находками. Однако на месте современного Петербурга существовали кладбища не только Ниена, но и других населенных пунктов – например, небольших ингерманландских деревень, разбросанных по всему историческому центру города. Некоторые исследователи отмечают, что их кладбища находились по берегам рек. У карел, которые тоже могли проживать на территории нынешнего Петербурга, кладбища традиционно располагались «…на островах, на мысах и вообще в стороне от деревни, куда обычно не ходили. ‹…› Вероятно, древние кладбища находились только в ельниках»[3].

Примером таких допетербургских кладбищ можно считать найденное в 1991 году кладбище во дворе Шереметевского дворца, расположенного, кстати, на берегу реки Фонтанки. Случайно найденный при строительных работах некрополь исследовали археологи. В процессе их работы было вскрыто 29 погребений, имевших традиционную христианскую (голова на запад, ноги на восток) ориентировку. Останки находились в деревянных гробах или долбленых колодах с крышками и, вероятно, были завернуты в саван.

Такой гроб может дополнительно указывать на древность погребения: в 1774 году был подтвержден указ 1723 года о запрете изготовления долбленых гробов «из толстых дубов, сосен и ели»[4]. Гробы могли быть из досок (сшивные) или долбленые, но из дешевых пород дерева (ольха, береза).

Предметы быта, найденные во время раскопок (ножи, украшения, обувь), позволили отнести захоронения к допетровскому периоду (XIV–XVII века), но точнее их датировать не смогли. Хотя останки сохранились плохо, археологи сумели установить, что на кладбище были похоронены как младенцы, так и взрослые и пожилые люди, а мужских и женских захоронений было примерно поровну. Более поздние исследования говорят об этом захоронении как об ижорском могильнике.

Описанный выше пример напоминает обычное кладбище при небольшом населенном пункте. Учитывая эту находку, а также ранее перечисленные примеры допетербургских некрополей, можно предположить, что подобных кладбищ на территории нынешнего Петербурга было много[5], но ни одно из них не дошло до наших дней в виде привычного нам некрополя (а не объекта археологических раскопок).

ПЕРВЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ (НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ) КЛАДБИЩА

История развития кладбищ всегда тесно связана с историей города, где они находятся. Несмотря на то что ранее по религиозным причинам частое посещение кладбищ или использование их для прогулок или иного праздного времяпрепровождения не приветствовалось, кладбища и город тесно проникали друг в друга, становились частями одного целого. Академик Дмитрий Лихачев сказал об этом короче и яснее: «Кладбище – это элемент города, своеобразная и очень ценная часть городской архитектуры»[6].

На момент основания Петербурга уже три года шла Северная война между Швецией и Россией. Война велась в том числе за право выхода к Балтийскому морю и возвращение земель, отошедших Швеции по Столбовскому миру 1617 года. Среди этих земель была и Ингерманландия, ранее принадлежавшая Новгороду.

Пространство вокруг Невы менялось, строить крепость и город пригоняли людей с разных концов России – мало кто добровольно хотел оставить родной дом, семью, привычный уклад жизни и уйти неизвестно куда. Работы по строительству крепости были тяжелыми, а климат, непривычный многим переселенцам, отсутствие нормального жилья и недостаток продовольствия вызывали большую смертность. Некоторые историки сообщали, что «сооружение петербургской крепости стоило жизни 100 тысяч переселенцев»[7]. Цифры, конечно, дискуссионные, для их подтверждения или опровержения необходимы более глубокие исследования, однако то, что смертность в первые годы существования Петербурга была высокой, неоспоримо. И всех умерших нужно было где-то хоронить.

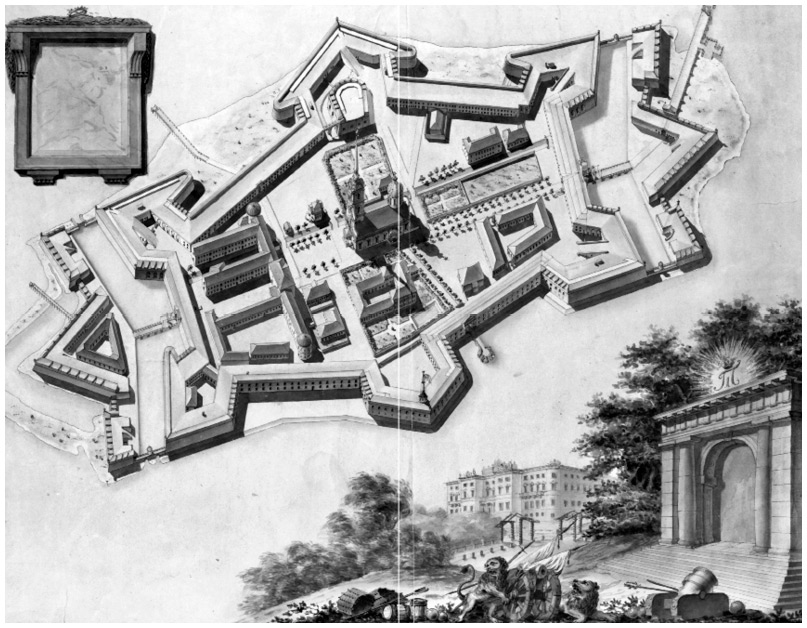

Первые петербургские кладбища, ввиду только что созданного города без четкого плана, были стихийными и появлялись рядом с теми местами, где шла активная стройка, например у Петропавловской крепости. Упоминания об этом можно встретить у историка П. Пекарского: «…крестьян, которые умирали на работах в петербургской крепости, тотчас там же и зарывали»[8].

Аксонометрический план Петропавловской крепости, конец XVIII века.

Российская национальная библиотека

Одно такое кладбище было найдено на Петроградской стороне, на углу Большой Посадской и Малой Монетной улиц, в 2011 году. Согласно археологическим раскопкам, кладбище функционировало небольшой промежуток времени – уже в 1704–1714 годах его перекрыл культурный слой, в 1710-е по территории некрополя проложили дорогу (приблизительно в границах современной Большой Посадской улицы).

Кто был похоронен на этом кладбище? Археологи обнаружили 35 погребений, из которых больше половины принадлежали мужчинам, треть – женщинам. Людей хоронили в неглубоких ямах, завернув в рогожу, без гробов, при некоторых погребенных были найдены нательные кресты. По ряду характеристик похороненные на Большой Посадской близки ижоре – малочисленному народу финно-угорской группы. Исследования также показали, что на мужских скелетах «…прослежены прижизненные травмы со следами заживления: черепа, предплечья и большой берцовой кости, а также один случай прижизненной потери стоп обеих ног без следов заживления»[9]. Учитывая скорое забытье кладбища, его близкое к Петропавловской крепости расположение и особенности останков (например, травмы), археологи предполагают, что «именно эти люди насыпали первые земляные бастионы Петропавловской крепости»[10].

Однако самым известным стихийным кладбищем является обнаруженное в 2014 году массовое захоронение на углу Сытнинской и Кронверкской улиц на той же Петроградской стороне. Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН обнаружили несколько общих и индивидуальных могил начала XVIII века, а также деревянные постройки и сооружения XVIII–XIX веков, фрагменты булыжного мощения, инженерные коммуникации XIX–XX веков.

При этом ни на одной карте это место не значилось как кладбище – вероятнее всего, захоронение было проведено быстро, а место так и не стало официальным кладбищем.

Современные исследователи говорят, что о кладбище на Сытнинской не было известно до раскопок 2014 года. Однако в архивах Петербурга автором этой книги были найдены упоминания этого кладбища в 1930-е годы: «…[кладбище. – Прим. авт.] временное – первых годов строения Петропавловской крепости на территории нынешнего Ситного рынка»[11]. Скорее всего, в 1930-х об этих захоронениях узнали из более ранних газет, где писали об обнаруженных на месте кладбища костях.

Последовавшие исследования показали, что «погребения представляют собой захоронения без гробов, предположительно совершенные единовременно»[12]. Всего были обнаружены останки 255 человек: это были мужчины в возрасте от 10 до 60 лет из Западной Сибири, Казанской, Ингерманландской и Архангелогородской губерний, умершие в период с 1704 по 1710 год. Если 60-летние мужчины среди умерших рабочих вопросов не вызывают, то как объяснить то, что крепость, возможно, строили дети и подростки? Все снова можно объяснить историей: «…из документов начала XVIII в. известно, что крестьяне старались уклоняться от выполнения повинности и нередко посылали вместо себя младших братьев или стариков, чтобы самим остаться дома и обеспечивать жизнь семьи. Подмены и побеги работных людей происходили при смотрах, перекличках, в дороге и в самом Петербурге, что вынуждало правительство прибегать к различным охранным и карательным мерам как по отношению к крестьянам, так и по отношению к несущим за них ответственность приказчикам»[13].

Что мы имеем в итоге: случайно найденные при раскопках захоронения начала XVIII века подтвердили уже известные исторические факты (например, большую смертность первопоселенцев или их этнический состав), дали возможность провести несколько научных исследований, которые цитировались выше, и приоткрыли завесу над первыми годами существования Петербурга. Именно поэтому кладбища важно сохранять и изучать: никогда не знаешь, какие открытия таятся в очередном некрополе.

ПЕРВЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ) КЛАДБИЩА

Информация о первых петербургских кладбищах часто противоречива. При изучении немногочисленных источников и литературы можно подумать, что их авторы опирались на разные документы, не читали работ друг друга, упускали какие-то очевидные вещи. Стоит понимать, что у авторов XVIII, XIX и даже XX века могло не было доступа к документам, которыми исследователи располагают сейчас, не было возможности сопоставлять факты из разных источников. В конце концов, у них не было интернета, чтобы оперативно проверить какую-либо информацию. Так как в этой книге мы ссылаемся не только на первоисточники, но и на литературу XVIII–XX веков, мы допускаем, что в ней могут быть ошибки или логические противоречия. Все эти противоречия мы стараемся подчеркивать в тексте.

Разумеется, та неразбериха с кладбищами, о которой сказано выше (единичные/массовые захоронения не у церквей, а где пришлось), не могла продолжаться вечно – в Петербурге должны были появиться официальные кладбища. Правда, и эти официальные кладбища часто функционировали как придется: вероятно, сказывалось активное ведение боевых действий в ранние годы существования Петербурга, отлаживание различных процессов в только что созданном городе. Да что уж говорить, Петербург был основан на территории, которая только в 1721 году официально отошла России, – то есть почти 20 лет город, ставший столицей империи, находился в Швеции!

Петр I объявляет народу мир со Швецией, Государственный Эрмитаж, 1860.

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024 / Фотограф П. С. Демидов

Несмотря на все эти внешне- и внутриполитические трудности, жизнь в новом городе шла своим чередом, люди умирали, кладбища были необходимы. И они появились, оформленные, насколько это было можно, официально. Одним из первых таких кладбищ стал некрополь в Александро-Невском монастыре (лавре).

Монастырь был основан в 1710 году и посвящен Александру Невскому – князю, с которым история приневских земель тесно связана. В 1240 году на берегу Невы произошла Невская битва – одно из сражений новгородцев со шведами за влияние в этом регионе. Битва произошла в Усть-Ижоре, где река Ижора впадает в Неву; однако ранее ошибочно полагалось, что сражение состоялось там, где позднее был заложен Александро-Невский монастырь. Почитание князя во время Северной войны со Швецией явно намекало на то, что Россия намерена повторить успехи XIII века в войне XVIII века.

Первые погребения проходили в Благовещенской церкви монастыря (позднее она многократно перестраивалась): в 1710–1720 годах там по особому разрешению хоронили только приближенных к Петру I военачальников и знатных людей. В Лазаревской церкви также хоронили приближенных Петра и даже его родственников: сестру Наталью Алексеевну и сына Петра Петровича, скончавшегося в младенчестве. Хоронили не только в церквях, но и внутри монастырских стен – это кладбище получило название Лазаревского[14]. К концу XVIII века его границы были определены каменной оградой, и захоронения там продолжались до начала XX века. За стенами Александро-Невской лавры в середине XVIII века существовало отдельное кладбище «попроще» – для жителей близлежащих районов[15]. Никаких следов от него не осталось.

И в монастырских церквях, и на Лазаревском кладбище сохранилось немало надгробий XVIII века, в том числе первой его половины: чаще всего это были плиты из камня или чугуна. Важно помнить, что в лавре хоронили только знатных (и богатых!) людей, поэтому надгробные сооружения на их могилах были соответствующими – богато декорированными, из дорогостоящих материалов.

Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры» / Фото автора

Среди первых кладбищ «не для всех» было и еще одно, прямо в сердце только появившегося города – в Петропавловской крепости, рядом с одноименным собором. Кладбище появилось в 1720 году (вероятно, идея принадлежала Петру I) и получило название Комендантского, поскольку хоронили на нем только комендантов Петропавловской крепости вне зависимости от религиозной принадлежности. В некрополе 19 захоронений (комендантов было 32, не всех похоронили в крепости).

Комендант крепости выполнял военно-хозяйственные обязанности: за довольно обширной крепостью и всеми ее постройками (в том числе политическими тюрьмами) необходим был своевременный присмотр. Также комендант принимал участие в некоторых официальных церемониях, например в открытии навигации по Неве – это был большой праздник с участием императора.

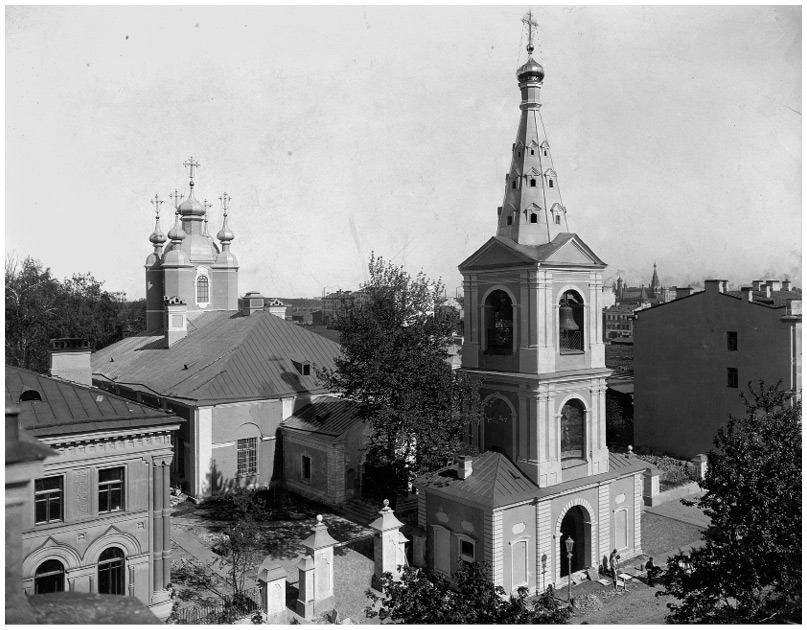

Разумеется, кладбищами для знатных дело не ограничилось, был основан некрополь и для обычных людей. Им стало Сампсониевское кладбище на Выборгской стороне, открытое в 1711 году при церкви Св. Сампсония Странноприимца. Церковь была заложена по указу Петра I в 1709 году после победы в Полтавской битве, одном из важнейших сражений Северной войны. Место было выбрано символическое: на Выборгской стороне начиналась дорога в Швецию, проигравшую России битву под Полтавой, а через 11 лет – и всю войну.

Почему церковь так необычно называется? По легенде, Петр I «…имел при этом след. соображение: преп. Сампсон был странноприимец и на Петербургской земле поселились странники, люди пришлые; пусть де они и покоятся под сенью Странноприимца»[16]. Первая церковь была деревянной и быстро пришла в негодность, поэтому в 1728–1740 годах она была отстроена в камне.

Сампсониевское кладбище стало первым городским кладбищем – до того умерших погребали у приходских церквей (многие из таких захоронений впоследствии были закреплены как официальные кладбища) или при собственных домах. Путешественник Иоганн Бернулли пишет, что «…в былое время в Петербурге на дальних улицах валялись трупы, особенно бедных чужестранцев, их пожирали собаки и клевали вороны»[17]. Поэтому важно отметить, что при Сампсониевской церкви было открыто не только православное кладбище, но и кладбище для иноверцев – оно находилось южнее православного.

Сампсониевский собор, конец XIX – начало XX века.

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Итак, с 1711 года жители Петербурга должны были хоронить умерших на Сампсониевском кладбище. Интересно, что больше 20 лет Сампсониевское кладбище было бесплатным для погребения не только бедняков, но и богатых – деньги брали только в том случае, если кто-то желал пожертвовать на «церковное строение». В 1732 году императрица Анна Иоанновна, правда, ограничила погребение на кладбище только людьми из прихода, но спустя два года это ограничение было снято. В 1720-1740-х годах кладбище активно функционировало. Сохранилось описание надгробных сооружений, типичных для того времени: «…путиловские каменные плиты, а в редких случаях – чугунные, тонкого размера, без всяких орнаментов, на которых вырезался крест и делалась надпись о лице, покоящемся под плитой»[18]. Надгробия были описаны в 1860-е, и автор отмечает, что подобные надгробия «…доныне можно видеть в оградах […] Сампсониевской церкви».

На кладбище активно хоронили как обычных горожан, так и известных лиц (чиновников, купцов), и даже опальных дворян-заговорщиков. Это, пожалуй, самое известное погребение: в 1740 году на Сампсониевском кладбище похоронили кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, государственного деятеля Андрея Федоровича Хрущева и архитектора Петра Михайловича Еропкина, казненных за антиправительственный заговор, попытки противиться бироновщине, царившей в Петербурге в правление Анны Иоанновны.

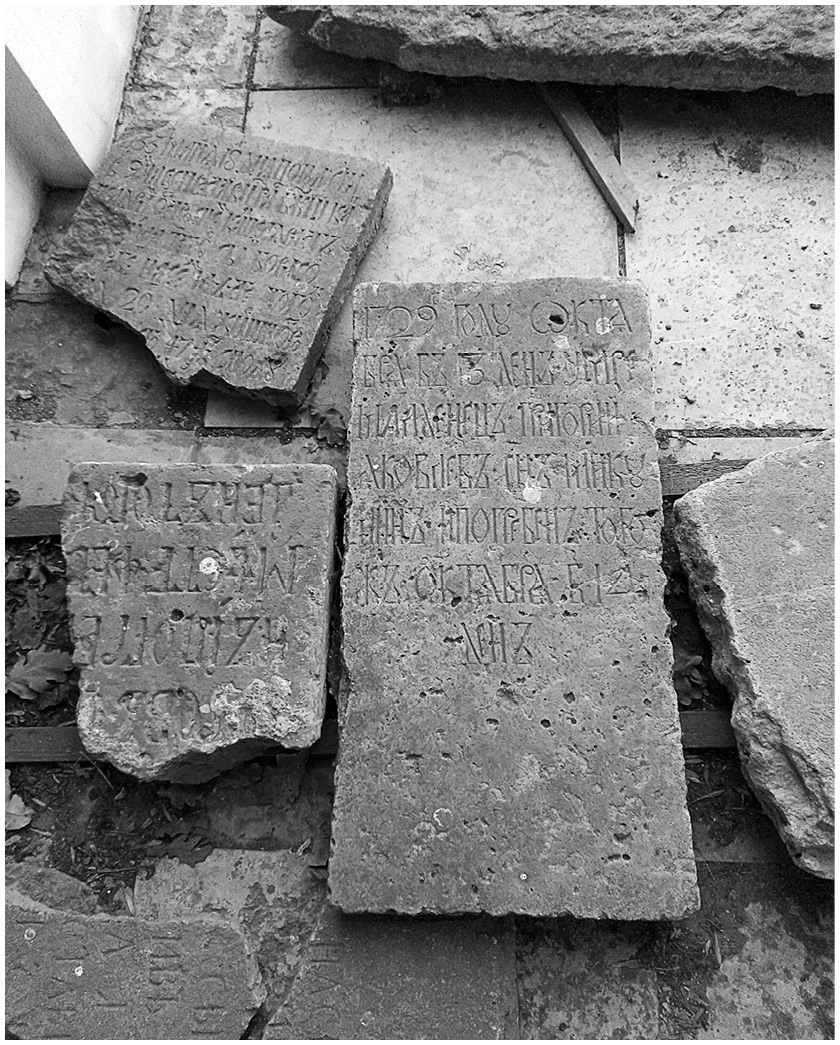

Фрагменты надгробных плит XVIII века.

Фото автора

Сампсониевское кладбище было открыто до 1770-х – этими же годами датируются последние известные захоронения. Уже к концу XVIII века кладбище не отмечалось на картах – сейчас на его территории сад и служебные постройки. Так было и в конце XIX века: «…[ограда. – Прим. авт.] застроена также тесно… лишь случайно уцелели исторические могилы Волынского, Еропкина и Хрущова»[19]. Еще раньше, в середине XVIII века, с карт пропало иноверческое кладбище: его территория была отдана под огороды, а позже застроена. В 1892 году на территории южнее Сампсониевской церкви (как раз там располагалось иноверческое кладбище) были найдены каменные надгробные плиты середины XVIII века с надписями на немецком языке. Спустя несколько лет плиты были уничтожены.

Как могли выглядеть эти надгробные плиты? В основном использовали известняковые, реже чугунные плиты с подробным текстом об умершем и эпитафией, и с обязательными адамовыми головами в ногах.

Адамова голова – символ в виде черепа, иногда со скрещенными под ним костями, часто встречающийся на надгробных сооружениях. Считается, что Иисус был распят на могиле ветхозаветного Адама и кровь Иисуса, окропив кости Адама, искупила его грех. «Голова Адама» – символ прощения, надежды и воскресения.

На плитах начала XVIII века мог встречаться причудливый шрифт – вязь. Плиты могли лежать на еще одной плите-основании, что позволяло ей не проваливаться в землю под своим весом. Также вместо плит мог быть поставлен и обычный деревянный крест, однако срок его жизни в петербургском климате был недолог.