Николай Мамин

Крохальский серпантин. Законы совместного плавания

© Издательство «Руда», 2020

© Н. Н. Мамин, 2020

© Л. Д. Магонова, иллюстрации, 2020

Крохальский серпантин

Повесть

Все это случилось еще до войны, в верховьях Печоры, и так как большинства действующих лиц уже нет в живых, а иные бесследно затерялись на просторах Союза, я решаюсь рассказать о тех далеких по времени, но близких сердцу событиях.

Тогда я только что окончил девятилетку в Тихвине и шоферские курсы в Ленинграде, и меня тянули необжитые земли. Совсем не чувствуя себя белой вороной среди других водителей, я гонял старенький ЗИС-5, госзнак ЭХА-14-73.

Знак этот запомнился мне навечно, как имя телефонистки Шуры Король, как весь тот перепутанный и нелегкий для меня узел событий на окраинном тракте.

Пока в 39-ом году не дотянули от Чапеи до N-ска железной дороги, наша «дикая дивизия» из ста с лишним ЗИСов была на тракте Чапея – Усть-Коя единственным транспортом для нефти и попутных пассажиров.

Если кому-нибудь из нас, тогда еще очень молодых шоферов, выпадала очередь встать на профилактику или ремонт в смену Горбунова, то каждый вздыхал и морщился; если смена была Биллажа – любой из нас потирал руки.

Лицо этого легкого человека казалось отчеканенным из старого кавказского серебра с чернью Цвета косачиного крыла волосы. Густая проседь в усах и навсегда аккуратно подбритых височках. Блестящие, очень черные глаза, орлиный нос.

Шоферня помоложе звала его «отче Раймонде», и – человек хотя и достаточно старомодный – он не любил этого, а когда его заглазно называли старым псом и механик узнавал о такой фамильярности, то в шутку взрывался:

– Пусть пес, но почему же старый?

Начальник всей нашей «дикой дивизии» нефтевозов Гоша Гребенщиков за глаза – в сердцах и с похмелья – звал механика «австрияком». На самом деле его звали Раймондом Фердинандовичем. Он действительно был когда-то австрийским подданным, приехавшим в Россию еще до первой мировой войны. Фактически он мог считаться одним из самых старых шоферов-механиков страны и в свое время еще, на чадящем «бенце» катал самого графа Нессельроде. Чем был знаменит этот граф, мы так и не узнали.

В цистернах, звонких, и цилиндрически круглых, как огромные консервные банки, мы возили нефть, бензин и солярку с перегонного завода на ближнюю пристань. Все 264 километра того извилистого, головоломного тракта по горам до последнего мостиками одичалой речки Кобысь и поныне снятся мне. И даже сейчас, в сорок с лишним лет, мне хочется поехать туда и пройти по этому трудному и теперь уже заброшенному тракту Чапея – Усть-Коя.

Но я знаю, что никогда этого не сделаю, потому что старый Чапейский тракт уже окаменел в памяти, и таким я его еще раз все равно не увижу.

Поселок из двенадцати жилых бараков, гаража на шесть ремонтных ям, ларька, пекарни и клуба звали Веселым Кутком. Построили его в начале 30-х годов высланные с Кубани кулаки, давшие ему и это южное легкое имя. А вокруг в три яруса громоздились горы, сначала почти черные от пихтача, потом синие, потом голубые.

Мы – рядовые шоферы – размещались по баракам, Гребенщиков с женой обитал в отдельном домике, со стеклянной верандой, похожем на пригородную дачку, а Раймонд Фердинандович жил в несуразно длинном строении, разбитом на клетушки и звавшемся «семейным сараем», в низенькой комнатке с одним окном.

На ставнях у него были вырезаны смотровые отверстия в форме сердец, и желтые, пылающие эти сердца глухой ночью были видны с тракта. Старик, если не дежурил в гараже, любил допоздна читать или возился с ремонтом автомобильных реле, карбюраторов и трамблеров.

Над полкой с книгами возле старенькой двустволки «зауэр три кольца» на стене у него висела скрипка.

Теперь, вспоминая те далекие времена, я все чаще думаю о том, что личная жизнь у «австрияка» не задалась и самой большой и скрытой его печалью была тоска по сыну – та наивная тяга к бессмертию, простительная одинокому стареющему человеку, от природы склонному к мечте.

Впервые я заподозрил это, когда на попутной цистерне к нам на Веселый приехал Сашка Кайранов.

С брезентовым рюкзаком за плечами и картонным чемоданчиком в руках спрыгнул Сашка с невысокой зисовской подножки и, положив свою немудреную кладь прямо на землю, принялся закуривать с подвезшим его шофером Володькой Яхонтовым. (Широкогрудый, синеглазый, в стареньком авиационном шлеме, Володька был похож на молодого богатыря с васнецовских картин). И сразу стало очевидно, что за перегон от Усть-Кои до Веселого они уже успели подружиться и приезжий – человек стоящий, потому что курить на тракте с кем ни попало молчаливый и гордый Володька никогда бы не стал.

Потолковав с Володькой, Сашка Кайранов выгреб из своего мельхиорового штампованного портсигара горсть папирос и протянул их шоферу; и тот, только кивнув, без слова Принял этот пустяковый, но нужный на трактовсм безлюдье подарок, пожал Сашке руку и сказал всего два слова: «Завтра оформим…»

После этого он бесшумно «воткнул» первую скорость и поехал на заправку, потому что пересмены ему еще не полагалось.

А приезжий, посмотрев вслед машине, подошел к нам, сидевшим в ряд на завалинке своего третьего барака.

Июнь уже дошел до середины, а выдался только второй теплый день, и все свободные от наряда с утра бездельничали на солнце.

– Привет городу Веселому и его жителям, – сказал Сашка так просто, словно проработал с нами всю весну. – Механика Биллажа среди вас нет?

– Нет. Он вон в том бараке живет. Третье окно, – охотно ответил кто-то из нас, вернее всего комсорг Петро Елец, самый настырный. – Издалека к нам?

– Да как сказать? Тысяч пять километров будет, – беспечно ответил Сашка и, бросив свой багаж на завалинку, пошел в сторону «семейного сарая».

А меня словно что кольнуло, хотя особенно любопытным я никогда не был. Главное, Шварц не ушел с утра в лес, и человек мог попасть в неприятность.

– Постойте, товарищ, провожу. Там собака, – сказал я уже в спину приезжему, нашаривая босыми ногами накаленные солнцем галоши.

Раймонд Фердинандович, кроме автомобилей и вальсов Штрауса, любил собак, и его Шварц жил под столом в общем коридоре, на старом овчинном спорке.

Был это довольно угрюмого вида пес из породы чистейших сибирских лаек, широкогрудый, остроухий, в белых носочках и галстуке. По нраву – природный медвежатник и нелюдим, а приезжий был первым свежим человеком за всю весну – мало ли что могло случиться?

Мы постучали в дверь механика, и после его поощрительного «ну-ну» Сашка посторонился и пропустил меня вперед.

Биллаж в меховых туфлях на босу ногу сидел верхом па скамейке и правил на ремне бритву. Гребенщиков был в отпуске, на курорте, и механик остался за него.

Он внимательно глянул на приезжего своими нездешними черными глазами и сказал, нисколько не удивляясь:

– Знаю. Петропавловский звонил еще вчера. С утра жду.

Николай Федорович Петропавловский был нашим главным начальством. Демобилизованный летчик-наблюдатель, он уже три года командовал всей автолинией и прием новых работников, от заведующего гаражом до заправщика, формально шел через его руки.

Но тут уже я все же удивился: раз об этом приезжем человеке, всего года на четыре старше меня, звонил сам Петропавловский, значит в нашем автолинейном захолустье он был кем-то необычным. Может быть, новый экономист, нормировщик или даже помнач по эксплуатации? Штаты у нас тогда были пухлые. А Сашка протянул механику записку Петропавловского и остался стоить у двери.

– Садитесь молодые люди, – как всегда вежливо, но рассеянно буркнул Биллаж и углубился в чтение. Лоб его сразу вспотел.

– Хорошо, – сказал он через минуту, и его всегда веселые глаза печально погасли. – Очень хорошо. Первый дипломированный инженер в наших краях. Ну что же… поговорим о замещении вами вакантного места сменного механика. Так я вас понял?

Бедный старик, конечно, совсем не хотел расставаться со своим местом, но он был горд и тактичен. А на лице Сашки Кайра-нова вдруг прочертилось столь явное беспокойство, что мне стало не по себе – настолько этот разговор не нуждался в свидетелях.

– Позвольте, Раймонд… Сигизмундович, – сказал он почему-то крайне смущенно.

– Фердинандович… – невозмутимо поправил Биллаж, и Сашка послушно повторил: – Виноват, Раймонд Фердинандович. Но, по-моему, там сказано «трудоустроить инженера Кайранова по вашему усмотрению». И штат механиков у вас уже заполнен.

– А вот я и усматриваю, что человек с дипломом автодорожного института… – чуть-чуть печально и гордо прервал его старый автомобилист, – получает… то есть должен иметь полное право… на замещение этой должности в предпочтении с другими.

В минуты волнения старина всегда несколько ошибался и путался в русском языке.

Но Сашка сказал спокойно и твердо:

– Диплом, по-моему, прежде всего, бумажка. А я хочу стать инженером-механиком по автомобилям всерьез, а не только по диплому. И буду начинать с шофера. А потому прошу вас, как договаривался и с начальником автолинии, посадить меня на машину.

Биллаж помолчал, а потом снял с гвоздика правильный ремень и спрятал бритву в футляр. Я понял, что он поверил искренности желаний приезжего инженера, и еще понял, что старик взволнован.

– Молодой человек, я верю вам, – так и сказал он по-старомодному учтиво и чуть-чуть напыщенно. – Я привык верить людям на слово и поэтому не сомневаюсь в искренности ваших намерений. Правильных намерений, черт возьми! И на нашем тракте вам будут все возможности стать шофером-механиком не только на словах… и на бумаге. Поскольку я оставлен за начальника колонны, будем говорить о деле. Права водителя у вас есть?

Сашка молча достал из нагрудного кармана книжечку шоферского удостоверения и протянул механику. Тот открыл ее, и на его лице отразилось ироническое недоумение.

– Странно, и не хотелось бы впасть в крайность, но должен сказать, что вы меня… дурите, – протянул он, хитро прищурясь, и возвратил книжечку Сашке. – О какой стажировке идечь речь, раз вы, согласно этим коркам, ездите за рулем уже больше двух лет?

– Раймонд Фердинандович, поймите меня правильно, – все так же вежливо и твердо возразил новичок. И я опять подумал, что его язык отличается от нашей небрежной и разухабистой речи окраинных шоферов. – Я для начала хочу стать настоящим шофером и настоящим механиком, а для этого и пяти лет за баранкой мало. Словом, если вы не возражаете, я бы пошел в сменщики к Владимиру Яхонтову. Он говорил, что ему ставят трубовоз, и это меня… устраивает.

Тут Биллаж высоко поднял свои черно-серебряные брови – еще бы! – трубовоз с его фактически полуторной ставкой кого-то бы ни устроил! Но гордец и мастер своего дела, Володька, не подобрав подходящего сменщика, с личного разрешения Петропавловского работал один уже третий месяц, выполняя плановое задание и за себя и за отсутствующего напарника.

Легкая краска залила Сашкины щеки. Он, видно, понял сомнения механика.

– Я, видите ли, не побив рессор, провел цистерну Яхонтова от Усть-Кои до, вашего автогородка, – сказал он сдержанно, и лицо его стало замкнутым. – И Яхонтов прямо сказал, что ему надоело тянуться за двоих. Словом, он берет меня в сменщики.

Тракт еще по-весеннему пучило в низинах, и провести «бочку», не побив ни одного рессорного диета, человеку «с ветра» было действительно мудрено, но я своими глазами видел, как Яхонтов простился с приезжим за руку и взял у него горсть папирос, а старик Биллаж, как видно, уже поверил в Сашку и не увидев этого.

– Ну что же, если общий язык найден, быть по сему, – уже примирительно сказал он и впервые за весь разговор доверительно усмехнулся: – У Яхонтова сложный характер, но шофер он, как в старину говорили, милостию божьей. Рад за вас!

На этом кончилось их первое знакомство, и я повел Сашку Кайранова в общежитие, где жил сам и где стояла койка его нового сменщика. Повел мимо Шварца, дремавшего в коридоре: он даже не приоткрыл глаз и не поднял на нас своей остроухой головы.

Теперь, когда с того июньского утра минуло более четверти века, я могу сказать совершенно открыто – ни одной живой душе на Веселом я не рассказал об этом щекотливом разговоре Биллажа с Кайрановым, но к вечеру весь поселок уже о нем знал.

Не иначе Раймонд Фердинандович сам не поскупился на яркие краски, характеризуя инженера Кайранова, готового работать рядовым шофером.

В тот вечер Васярка Доган, задумчивый украинец и мой вечный напарник, припозднился с пересменой, и к закату я вышел на тракт с уже выписанной на себя путевкой, чтобы не терять лишних минут, когда Василь подъедет. Там меня и нашел второй механик колонны Григорий Иванович Горбунов, генеральского вида пожилой брюнет с окладистой бородой и насмерть прикипевшей к нему кличкой «пластырь». Прищурив свои шоколадные глаза и посасывая трубку в виде головы Мефистофеля, Горбунов спросил меня с особым значением:

– Ты, Николай, был при разговоре новичка с Биллажем?

– Ну и что из того? – ответно спросил я, не особенно-то доверяя клейкому языку Григория Ивановича.

– Толкуют, что его прислали к нам сменным механиком и на мое место, а он сам, не имея достаточной практики, отказался. Но может ли быть такая совестливость и тому подобное в наше время? Что-то тут…

– Совестливость у рабочего человека и именно в наше время быть может, – витиевато, от желания поддеть «пластыря», огрызнулся я. – А вы об этом, Григорий Иванович, всегда забываете.

– А ты меня, пожалуйста, для вступления в комсомол не агитируй. Года мои для такого шага уже не подходят, – скучно попросил Горбунов. – Я спрашиваю о деле, и ты, будь добр…

Но тут, вывернувшись из-за горы, запылил на спуске Васярка Доган, и я ушел от привередливого и мнительного механика.

Много всякого пришлого люда крутилось тогда на нашем коротеньком тракте, и Горбунов со своим ироническим прозвищем был одним из самых неприятных. И не то, чтобы он был нечестен или ленив, или особо придирчив по работе. Просто в нашей, на две трети, молодежной, колонне был он уж слишком инородным и не поддающимся переработке телом.

А северная весна стремительно и споро шла по черной, заболоченной, поросшей в низинах пихтовой и лиственной тайге, по которой невысоким окаменевшим молом проходил наш тракт. Страстное придыхающее воркование пальников и диких голубей наплывало из леса. За одно утро разжала свои клейкие младенческие ладошки листва на березах. Прямо из-под снега, осевшего на голубых мхах, уже проклевывались мохнатые клювики первых медунок и по берегам таежных ручьев накаливались под солнцем голые черепа валунов. Хорошо было при надежном движке и тормозах гнать свою трехтонную железную «бочку» с нефтью с севера на юг навстречу весне, и в каждом стрекочущем на пашне челябинце или харьковском колеснике, черным жуком ворочающемся в только что обсохшей борозде, чувствовать своего дальнего родственника. Ведь именно нашей нефтью и жила посевная.

Даже короткие и такие незаметные зимой надписи в диспетчерском журнале: на левом листе «на юг» и справа «на север» – читались сейчас заново, как откровение, – мы словно воочию начинали различать великую округлость родной земли и небес над ней. Жизнь шла по стремительному, гудящему моторами кругу, и земля была круглая, и по ней скатывались вниз, к югу, и карабкались кверху, на север, наши ЗИСы.

Теперь, пожалуй, пришло время сказать и о телефонистке Шуре Король.

Телефонную линию вдоль всего тракта Чапея – Усть-Коя обслуживали в те годы телефонистки местных узлов связи и полевые батарейные установки УНА-Ф.

Если говорили два населенных пункта, то и все остальные абоненты, «вышедшие» на линию, могли, подняв трубки, слушать любой их разговор. Высокочастотная связь нам в этом таежном захолустье тогда еще и не снилась.

Еще месяца за три до приезда к нам в Веселый Куток Сашки Кайранова заскочил я как-то на «телефонку», помещавшуюся в одном бараке с диспетчерской.

Дежурила жена начальника колонны Лидия Алексеевна, добродушная, бездетная и вальяжная красавица из коренных сибирских украинок. Женщина, она была очень общительная. Но на этот раз, лишь только я неосторожно стукнул дверью, ее большие глаза, черные и круглые, как перезревшие владимирские вишни, сверкнули так гневно, что я опешил.

– Тш-ш, медведь! – шикнула на меня Лидия Алексеевна и погрозила телефонной трубкой, отняв ее от уха и тут же прижав к нему снова. – Шура поет…

Ничего не поняв, я попятился задом к двери, но Лидия Алексеевна, уже отойдя сердцем, протянула мне черную трубку с нажимным клапаном и быстро сказала:

– Послушай, малец. Не хуже Руслановой.

Я, подойдя на цыпочках, осторожно взял из ее рук теплую трубку и поднес к уху. Что-то неимоверно ласковое и взволнованное происходило в этой черной потертой руками многих людей пластмассовой трубке.

– До свиданья, – милый скажет,

А на сердце камень ляжет… —

пел глуховатый, грудной женский голос. И от этого приглушенного контральто мне вдруг стало страшно от предчувствия чего-то, так остро входящего в душу, – столько тоскующего человеческого чувства и тепла было в этом необычном голосе.

– Вот. Вся линия слушает! – торжествующим шепотом сказала Лидия Алексеевна и потянулась рукой к трубке, но лицо у меня, наверное, стало таким испуганным, что она опустила руку и с доброй завистью вздохнула: – Ведь дал же бог такой дар девчонке!..

Мы то попеременно слушали Шуру, передавая трубку друг другу, то садились рядом, наклонив головы к этой положенной на стол поющей трубке. Мы слушали Шуру до тех пор, пока чей-то резковатый, металлического оттенка бас не сказал властно:

– Уйдите с линии. Все. Оперативная. Сию же…

– Опять на двадцать шестом что-то натворили, – вздохнув, прошептала Лидия Алексеевна, бережно положила трубку в полированное гнездо аппарата и устало закрыла глаза.

– Какая она… эта Шура? – только и спросил я, и телефонистка, обычно говорившая чисто по-русски, все еще не открывая глаз, слабо усмехнулась:

– Думаю, що гарна дивчина. У дурнушки хиба такой голос бывает? Ни, дурнушка так дуже спивать не може.

В следующее Лидино дежурство, когда мой «зисок» стоял над смотровой ямой и слесари меняли лопнувший коренной лист передней рессоры, Шура опять пела. На этот раз какой-то старинный романс, а я опять околачивался на телефонке.

После романса я не выдержал, и как только Шура замолкла и по всей линии над трубками сухо и уменьшено расстоянием защелкали аплодисменты, сказал совершенно неожиданно для себя, деревянным от волнения голосом:

– Спасибо вам, Шурочка. Эх… вы бы в консерваторию шли!.. Честное слово!

В трубке приглушенно засмеялись, и этот смех, открытый и ласковый, поразил меня еще больше, чем контральтовый разлив романса – так и стояла за ним доверчивая и светлая девичья душа, еще не разучившаяся, не раздумывая, откликаться на каждое доброе слово. А может быть, просто в моем голосе, несмотря на его связанность, слишком ясно звучало восхищение.

– А кто это говорит? – помолчав, заинтересованно спросила черная трубка, вдруг потерявшая для меня все свои казенные свойства.

– Да никто. Так. Шофер.

И опять ласковый воркующий смешок обжег мое ухо:

– Странно! Мне казалось, что все шоферы такие самоуверенные, а вы «никто». Или это… из гордости?

Нет, я никогда не был ни излишне скромным, ни самоуверенным и гордым до того, чтобы притворяться тихоней. Просто Шурин голос еще звучал в моих ушах.

Под ласковую усмешку Лидии Алексеевны, смотревшей на меня с почти материнским сочувствием, мы проболтали о всяких пустяках до тех пор, пока нас не прогнали с линии какой-то бесконечной сводкой о готовности тракторного парка к посевной.

Но среди всех пустяков я услышал и главное; Шурино дежурство кончается в ноль часов, и идти ей через весь поселок, к самому нефтеперегонному заводу.

Поблагодарив Лидию Алексеевну за покровительство, я бегу в гараж. Сумерки уже вплотную насунулись на впадину Веселого Кутка и затянули ее густым сизым дымом. Слесари затягивают последнюю рессорную стремянку. Еще две минуты – и можно съезжать с ямы.

До Чапеи от Веселого – шестьдесят один километр и шесть десятых, по спидометру – меньше двух часов горной езды. Шура сменяется через два часа восемнадцать минут. Все ясно.

Я спешу в барак за брезентовкой и на все лады приговариваю любимое слово Биллажа – «Ап-тека!» – означающее высший класс точности. Все яснее ясного. Я уже целиком во власти этой стремительной жаркой воронки одного желания – увидеть Шуру.

И вот мой отдохнувший ЗИС, «старый Захар» в шоферском просторечье, выехав за ворота гаражного двора, с ревом лезет в гору, и одуревший от света зайчишка мечется в белом луче фар перед самой машиной. Но я бережно объезжаю растерявшегося зверька и снова с наслаждением жму правой ногой на железный грибок акселератора. Мотор прекрасно понимает каждое мое движение. Он умеет платить добром за добро.

Побелевшая под неистовым светом фар дорога разверткой огромного рулона сама катится навстречу, и пернатые сосны стоят по обе ее стороны совершенно плоско, словно разрубленные этим белым световым мечом. И тут происходит чудо: никогда не виданная мною девушка входит в эту, в сущности, совсем неказистую, мрачноватую северную тайгу, и чапыга обок тракта преображается: деревья кажутся стройнее, выше, хвоя на них вспыхивает каким-то игольчатым свечением, и самый обычный пихтач напоминает точеные колокольни.

Все совсем не такое, как днем, и даже воробьиная река Крохаль лежит под месяцем, под звездами, где-то глубоко внизу, изогнутым блестящим клинком.

Я жму и жму на железный грибок, и мост через речку грохот-но и гулко сам бросается под колеса машины.

Нога, грибок, скорость. И время от времени мечущиеся в белом луче, завороженные им, зайчишки, которым я всегда даю уйти в кювет, потому что Шура, ее голос, смех и любое зло – несовместимы.

Когда с последнего увала, словно незалитое кострище, открывается россыпь огоньков поселка Чапеи, мне вдруг становится не по себе – как же я скажу Шуре, что я и есть тот самый шофер, который аплодировал ей по телефону?

Но уже посеребренные цистерны заправки возникают в белом конусе света моих фар, справа проносится неуклюжий лабаз леспромхозовского гаража, и за невысоким заборчиком светятся большие окна телефонки.

Эх, давно ли вся Чапея, теперь главный штаб нефтедобычи и районный центр, умещалась в полудюжине домиков над мелководной речкой?!

Заглушив машину, я берусь за щеколду калитки, и сердце бьется у меня где-то в ключицах.

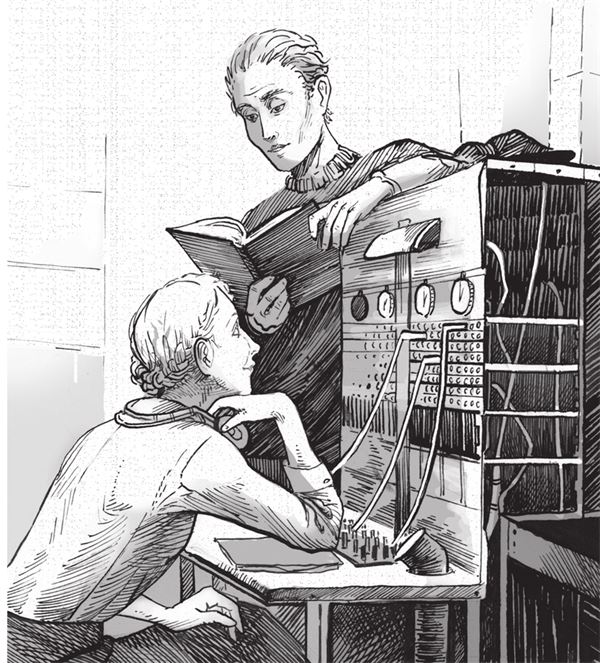

Небольшая строгая девушка поднимается от телефонного коммутатора, напоминающего иконостас, – столько на нем блестящих крышек. На шее у девушки, перед самым ртом, черный рожок переговорного гарнитура, светлые волосы схвачены обручем наушников, в глазах недоуменье, но испуга не видно, и я тоже смелею.

– Вам кого? – спрашивает она уже знакомым мне голосом.

– Вас, Шура. Я тот самый шофер.

– Боже мой, какой шофер?

– Тот, с Веселого.

Вид у меня, вероятно, такой преданный и виноватый, что Шура улыбается. Но в это время отпадает одна круглая крышечка на фасаде коммутатора и становится видно черный номерок абонента.

Шура, сразу служебно построжав, воткнула под него длинную вилку штепселя и готовно отозвалась:

– Четвертый.

А у меня от ее глуховатого грудного голоса на сердце снова забродила самая пенная брага, и я уже не сразу могу сообразить, что к чему.

– Вот вы какой… шофер! – словно из-за тридевяти земель слышу я и с трудом понимаю, что обращаются ко мне. – Но ведь сюда нельзя заходить посторонним. И потом, кто подтвердит что вы – это вы?

В ее темно-карих, почти черных глазах мелькают озорные искорки.

А я все также оглушено смотрю на ее тонкие бровки, изломаннее и подвижные, как стрекозиные усики.

– Да Гребенщикова и подтвердит, – спохватываясь, говорю я, облегченно вспомнив, что все телефонистки линии знают друг друга хотя бы по голосам.

И Шура сквозь смех кричит в свой лакированный рожок-гарнитур:

– Веселый, Веселый! Лида, ты? А он какой? Да Коля этот? Сероглазый? Волосы какие? Во-ло-сы? Владимир-Ольга-Лидия-Ольга-Семен-ыы! Ах, курчавые? Спасибо, Лидочка! Почему спрашиваю? Да здесь он. Вот стоит.

– Скажите ей, пусть в переговоры подскажет – у меня спустила резина под горой Пионер, – быстро шепчу я, пока Шура, улыбаясь, слушает Лидию Алексеевну. И она в точности повторяет мои слова, и веселое заочное братство всех ночных тружеников автолинии: диспетчеров, телефонисток и просто вольных слушателей от скуки – принимает под свою озорную защиту мою уж не так-то и грешную ложь, потому что шестьдесят километров я все-таки промахнул вне всякого графика технических скоростей.

– Значит, я жду у ворот в машине и отвезу, вас домой, – осмелев, говорю я, и Шура, продолжая втыкать змеиные головки штепселей под отваливающиеся медали крышек, молча кивает. Знакомство состоялось уже не только на проводе, и она даже заметила, что у меня курчавые волосы. Это совсем неплохо.

Столкнувшись в дверях с другой девушкой, вероятно, сменщицей Шуры, я бегу к машине, а радио на крыше районного дома культуры поет залихватски, лукаво-веселым тенором на всю страну:

Капитан, капитан, улыбнитесь.

Ведь улыбка – это флаг корабля…

Удивительные песни иногда сочинялись в моей молодости, словно все сложные вопросы бытия уже навечно разрешены и жить можно ни о чем не грустя и даже не заглядывая в завтра. И как мы им верили, этим нарядным и чаще всего по-настоящему музыкальным, даже талантливым песенкам!..

Но тогда мне было даже не до этих песен.

Ну вот и посудите, как же я теперь, четверть века спустя после той июньской ночи, в обычном скором поезде на плацкартном месте смогу поехать в ставшую каменной многоэтажную Чапею? А ну, как чудом уцелели те три сосенки и сама телефонная станция под ними? Как же больно ушибется об них сердце!

И где теперь та снулая речка Лежма, вдоль которой мы впервые ехали с Шурой на моём видавшем виды «старом Захаре»? Где серый бетонный форт первой ТЭЦ, самая крупная постройка тех лёт в деревянном поселке нефтяников, геологов, шоферов?

Ночь была лунной и торжественной, словно оттиснутой на зеленом серебре к какому-то знаменательному юбилею. Она была такой тихой, что даже Большая Медведица, уже сползшая хвостом по небосклону, отражалась в спокойном плесе, и отработавший тэцовский пар вздыхал шепотом.

Шура сидела молча, да и ехали мы, собственно, не больше пяти-шести минут, и только под конец, у самого дома, она сказала негромко и по-детски восхищённо:

– А вы здорово ездите!

– Но не лучше, чем вы поете, – сразу, хотя и не ахти гладко, нашелся я.

Шура только насмешливо поморщилась и пренебрежительно махнула тонкой рукой.

– А! Бросьте!..

Но я уже решил, что на эту тему она должна разговориться.

– А вы мне не скажете, кто написал слова к тому романсу, который вы исполняли? – сразу же взяв тон глубокомысленного любителя пения, спросил я.

– Никто. Романс безымянный, – вздохнув, сказала Шура и вдруг рассмеялась, а я, вспомнив свое первое представление ей по телефону, засмеялся тоже. Но тема требовала не только смешков.

– Не может быть, – сказал я как только мог солидно, – покопаться – и обнаружится либо Пушкин, либо Лермонтов. Слова-то какие!

– Нет, именно слова так себе, но чувства много… – задумчиво не согласилась Шура и просительно тронула мой локоть: – Остановитесь, пожалуйста. Мы приехали.

Милые годы! Я тогда совершенно искренне полагал, что с девушками при первом знакомстве надо говорить только о вещах значительных и умных.

Мы простились за руку, и сердце подсказало мне, что не надо выходить из кабины, чтобы сразу не отпугнуть Шуру. Я тут же лихо развернулся, чуть не засадив передок в канаву, и поехал обратно к ярко освещенной зоне нефтеперегонного завода, дышавшего в ночь тяжелым запахом мазута.

Но для меня в ту ночь и самый тяжелый мазут, казалось, припахивал то ли резедой, то ли левкоем, и я, даже не проверив правильность налива, расписался в накладной.

Снова в свете фар разматывался серый рулон шоссе и по нему, обезумев, скакали плюшевые зайцы, а я тормозил перед каждым.

Рассвет застал меня уже за Кобысью, и тоненькая березка зеленым облачком повисла над одним из бесчисленных тянигусов[1], и это тоже было похоже на веселое чудо – деревцо росло в воздухе, как бы без ствола, на честном слове.

Вот так он и начался в моей жизни тот незабываемый третий квартал тридцать седьмого года, навсегда сросшийся в памяти с телефонисткой Шурой Король и тяжеловозником Сашкой Кайрановым.

На Веселом уже доцветала черемуха. Густой клейковатый настой ее запаха бесстрашно перебарывал все едкие гаражные примеси, и даже бензиновый перегар был бессилен в единоборстве с облаками мелких белых цветиков, пеной заливавших окрестности гаражного двора и все его почерневшие, проавтоленные заборы.

Кукушки в сосняке на ближней горе, не пугаясь вечного грохота обкаточных стендов и воплей электросигналов, по капле роняли мелкое серебро своих тоскующих вскриков, и казалось, сама тайга, как старинные дедовские часы, отсчитывала и отсчитывает нам время.

Биллаж сдержал слово – полный практический курс тарирования жеклеров и пружин реле, а также переборки пластин аккумуляторов для начала преподал он Сашке, а заодно и мне, понявшему, что возле их содружества можно подучиться.

Всеми своими книгами и учебниками по автоделу и электрике он разрешил нам пользоваться совершенно свободно. Если за его смену попадался какой-нибудь особо интересный или кляузно-головоломный ремонтик, а Сашка не был в рейсе, то старик обязательно посылал за ним в барак кого-нибудь из гаражных слесарей своей смены. Сашка приживался у нас неприхотливо и споро, как выкопанный весной калиновый куст на новом черноземе. Все в бараке как-то очень быстро привыкли не горлопанить, если Сашка сидел за столом над справочником Шютте или комплектами «Автомобиля», своими вечными спутниками даже в рейсе. Он явно нас облагораживал и тянул за собой, а меня ответно все больше тянуло к этому молчаливому человеку с лицом и руками интеллигента и совсем незаурядной шоферской хваткой и выносливостью.

Но большой мир жил вовсе не по нашим кукушкиным часам. Где-то в далекой Испании уже во всю полыхал франкистский мятеж, Чкалов с Байдуковым и Беляковым рекордно быстро перелетели через полюс в Америку. Все конструкторские бюро мира, в том числе и наши, были заняты разработкой новых марок танков и истребителей, а мы возили свою нефть, бензин и солярку, а обратными рейсами, чтобы не гонять машины порожнем, везли овес, цемент, бочки с автолом и треской и железные барабаны каустической соды. Под эти неприхотливые грузы без экспедиторов Петропавловский приказал набить специальную обрешетку вокруг Цистерн, и наши «старые Захары» так раздались вширь, что при разъезде со встречными машинами зевать не приходилось. Так оно и шло, день за днем: рейс, пересмена, отдых и опять рейс.