Нонна Голикова

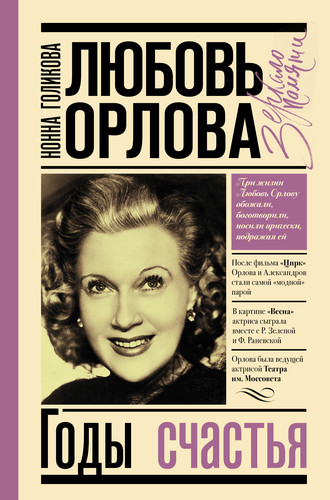

Любовь Орлова: Годы счастья

Путь к встрече

Родина Григория Александрова – Екатеринбург, долгое время именовавшийся Свердловском. В 1919 году на Восточном фронте при политотделе 3-й армии был организован красноармейский театр. Руководил им шестнадцатилетний Григорий Васильевич. Он сам сочинял пьесы, сам их ставил, сам исполнял главные роли. Недаром он был активным участником курсов клубных режиссеров при Екатеринбургском губпрофсовете.

Сцена фронтового театра помещалась на железнодорожной платформе. А для того чтобы во время неожиданных перестрелок – а они случались довольно часто – артисты могли укрыться, основная декорация была сделана из толстого железа.

После отступления колчаковских войск с Урала руководитель фронтового театра возвратился в Екатеринбург. В то время здесь организовался клуб под названием ХЛАМ, что означало – «художники, литераторы, артисты, музыканты». За неимением в то нищее и голодное время обуви и головных уборов члены клуба возвели в принцип ходить босиком и с непокрытой головой. Став членом ХЛАМа, юный Александров именно так и стал разгуливать по улицам Екатеринбурга, за что получил прозвище «босоногий комиссар». В это время он был назначен инструктором отдела искусств губнаробраза.

Именно тогда и встретились два будущих народных артиста СССР – Александров и Пырьев.

Теперь мало кому известно, что Иван Александрович Пырьев, постановщик фильмов «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Идиот», «Братья Карамазовы», имел два Георгиевских креста. Совсем мальчишкой Пырьев бежал на фронт и стал разведчиком одной из воинских частей. Бои, ранения… В 1920 году Пырьев в Екатеринбурге назначается агитатором в политотделе 4-й железнодорожной бригады. С Александровым он впервые встретился в театральной студии облпрофсовета. Они часто выезжали со студией на спектакли, проводившиеся на уральских заводах и в селах. Условия были походные: сами строили нары в школах и банях – там, где приходилось ночевать.

Затем Иван Пырьев и Григорий Александров вместе создали в Екатеринбурге детский театр. Для премьеры была выбрана повесть Марка Твена «Принц и нищий». Инсценировку Григорий Васильевич написал сам. Он многое придумал сам, внеся в сюжет изменения фантастического характера. Он же играл роль сказочного персонажа – Ветра. Для своего героя он, опять-таки сам, сделал особый блестящий шлем с крыльями. Это свое изобретение Александров, уже будучи прославленным кинорежиссером, применил в фильме «Цирк»: надел такой шлем на героя Мартынова в исполнении Столярова.

Александров перепробовал, кажется, все творческие профессии, касающиеся сцены. Но и не только. Он занимался еще и тем, что переделывал, исходя из идеологических требований того времени, зарубежные фильмы для показа советскому зрителю. Кинематограф был немым, что облегчало дело, так как менять титры было все же легче, а с помощью монтажа удалялись нежелательные с точки зрения советской цензуры эпизоды фильмов. За 1920 год будущий кинорежиссер подверг такой обработке не менее двух десятков кинолент. Это была его первая встреча с искусством «делать кино».

В 1921 году в Екатеринбурге прошли гастроли МХАТа. Александров и Пырьев посмотрели все спектакли этого прославленного театра и поняли, что научиться чему-либо можно только в Москве, что только там те, кто может научить профессии актера. Тогда это была главная мечта «босоного комиссара». И друзья добились своего: политотдел 3-й армии отправил их на учебу в Москву.

Дорога была нелегкой, денег не было вовсе. Несколько последних станций до Москвы им пришлось идти пешком по шпалам. И они дошли. Один из первых визитов, который сделал Александров, был визит к самому Горькому. Дело в том, что его друг по Екатеринбургу, поэт, будучи хорошо знаком с великим писателем, дал Грише рекомендательное письмо. Александров не преминул им воспользоваться.

Во время посещения Горького он был потрясен роскошью особняка, смущаясь, читал стихи собственного сочинения и, судя по всему, был очень обаятелен, поскольку мастер его запомнил, что потом сыграло немаловажную, а может быть, и решающую роль в дальнейшей судьбе молодого дарования.

После определенных мытарств и метаний друзья поступили в Рабочий театр Пролеткульта, который располагался в Эрмитаже. И в первом же спектакле им пришлось играть вместе. Это был «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. В этом театре молодой Сергей Эйзенштейн преподавал биомеханику и был художником. Он и оформлял спектакль «Мексиканец», являясь также и его сопостановщиком. Играли друзья многих персонажей, в том числе и главных, которые были противниками в боксерском бою.

Эйзенштейн сделал в спектакле два финала. Все зависело от реального исхода поединка. Рассказ у Джека Лондона заканчивался тем, что побеждал на ринге Мексиканец и выигранные деньги отправлял повстанцам на оружие. В спектакле же могло быть и иначе, в зависимости от того, кто из исполнителей победит на самом деле: партнеры дрались всерьез. Александров и Пырьев сражались с переменным успехом, никогда не зная в начале спектакля, чьей победой он закончится. Но самым главным было то, что состоялась историческая для мирового кино встреча двух мастеров, которые затем окажут значительное влияние на развитие этого искусства.

Вот как вспоминает об этой встрече сам Эйзенштейн:

«Я работал на подмостках театра в Каретном Ряду, тогда носившего имя “Центральной арены Пролеткульта”. Туда пришли держать экзамен два парня-фронтовика. Два однокашника. Оба из Свердловска. Один кудлатый, с челкой, другой повыше, поджарый и стриженый. Оба с фронта. Оба в шинелях и с рюкзаками за спиной. Оба прочли мне и покойному В. Смышляеву какие-то стихи. Что-то сымпровизировали. И с восторгом были приняты в труппу.

Один был голубоглаз, обходителен, мягок. В дальнейшем безупречно балансировал на проволоке.

Другой был груб, непримирим, склонен к громовому скандированию строк Маяковского и к кулачному бою более, чем к боксу.

Впоследствии они оба – кинорежиссеры. Один – Григорий Александров. Другой – Иван Пырьев».

Великий кинорежиссер был прав, Александров действительно всегда отличался необычайной мягкостью и обходительностью, что ему не мешало, а может быть, как раз помогало безупречно балансировать, иногда с риском для жизни, в самых острых и рискованных ситуациях своего нелегкого времени, для многих ставших смертельными. Когда они встретились, Эйзенштейну было 23 года, Александрову – 18 лет.

Эйзенштейн вскоре организовал при театре Пролеткульта передвижную труппу – «Перетру», с которой и создал свою первую самостоятельную театральную постановку по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Для смелых экспериментаторов-ниспровергателей пьеса великого классика стала лишь поводом для поиска новых «революционных» форм, в необходимость которых они тогда искренне верили. Афиша спектакля в этом смысле была более чем красноречива: «“Мудрец, или Всякого довольно”. Вольная композиция текста С. М. Третьякова, монтаж аттракционов С. М. Эйзенштейна».

Александров играл Глумова – легкомысленного молодого авантюриста без определенных занятий. «У меня была черная полумаска с зелеными электрическими глазами. Я летал на трапеции, исчезал, как цирковой иллюзионист, играл на концертино, стоял на голове на проволоке и делал еще множество подобных номеров, оправдывая название спектакля “Всякого довольно”», – писал Александров в своей книге «Эпоха кино».

Позднее, уже будучи всемирно прославленным, седым и импозантным, Григорий Васильевич, сидя в президиуме разных ответственных заседаний в Доме дружбы, не раз вспоминал, как именно здесь, в этом роскошном дворце Морозова, он в славные 1920-е годы ходил по канату под потолком над всем зрительным залом.

Я-то его помнила как раз в расцвете его солидной импозантности и просто не могла себе представить этого седовласого и уже грузнеющего красавца скользящим по проволоке на рискованной высоте, да еще крутящим сальто!

Но самое главное в этом эксцентричном спектакле было то, что его создатели ввели в театральную среду язык кинематографа. Они сняли фильм «Кинодневник Глумова», который расширил рамки чисто театральных средств выразительности, и внутри сценического действия возникал язык кино. Для съемок этого фильма Александров, исполнявший главную роль, дирижировал целым шумовым оркестром, который состоял из кастрюль, бидонов, пищалок, банок, склянок и прочих подручных материалов.

«На всякого мудреца довольно простоты» – это было из ряда вон выходящее зрелище, которое сочетало театр, кино, цирк, мюзик-холл и содержало начало начал всего того, что затем развивал в своем сверкающем весельем и смехом творчестве дерзкий и обходительный «босоногий комиссар». В дальнейшем все его фильмы будут так же изобретательны и по-прежнему полны юношеского экспериментаторства. И цирк, и мюзик-холл – эти александровские пристрастия всегда будут сопровождать его кинокомедии.

«Я всегда обожал цирк», – говорил Александров. Для работы в спектакле он брал уроки акробатики у знаменитого московского циркача Руденко. Когда кто-то из группы Руденко заболевал, Григорий Александров вместе с профессиональными гимнастами совершал воздушные полеты.

И еще одно более чем важное обстоятельство. В спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» сложилась так называемая «железная пятерка», которая затем в течение десяти лет вместе с Сергеем Эйзенштейном создавала те киношедевры, которые в буквальном смысле слова потрясли мир. Вот их имена: Григорий Александров, Александр Антонов, Михаил Гоморов, Александр Левшин, Максим Штраух. Это были асы и рыцари профессии, одержимые кино и не знавшие слова «нет» в самых невозможных ситуациях, неизбежно возникавших в процессе создания фильмов.

Уже в 1924 году Эйзенштейн со своей верной командой снимает первый самостоятельный фильм «Стачка», о котором сразу же заговорили как о событии. Александров в нем еще и снялся в эпизоде как актер. А через год, в 1925-м, Сергей Эйзенштейн создает картину «Броненосец “Потемкин”», которая впоследствии будет названа лучшим фильмом всех времен и народов. Александров здесь снова продемонстрировал свое владение всем многообразием кинопрофессий. Он был соавтором сценария, ассистентом режиссера и актером – играл роль офицера Гиляровского. Оглушительный успех еще сильнее сплотил «железную пятерку» вокруг своего лидера, и они делают фильм за фильмом.

Далее Г. Александров – сорежиссер С. Эйзенштейна в кинокартине «Октябрь», сценарист и сорежиссер ленты «Старое и новое». Но в 1930 году он впервые пишет самостоятельно и не для Эйзенштейна. Фильм «Спящая красавица» по его сценарию снимают братья Васильевы, а сам он вместе с С. Эйзенштейном и оператором Э. Тиссэ был отправлен в длительную командировку в Европу и Америку, чтобы осваивать мировые достижения в области звукового кино. «Кое-какие представления о принципах записи и воспроизведения звука мы имели, но о многом не имели представления», – говорил Григорий Васильевич об этом периоде развития молодого советского кинематографа.

Поехать в Америку помог и счастливый случай. В Москву приехал президент кинокомпании «Юнайтед артисте» Джозеф Шенк вместе с прославленными звездами – Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Восхищенный актерским блеском Фэрбенкса, Александров даже сына назовет в его честь – Дугласом. А Шенк (Иосиф Шенкер, родился в Рыбинске в 1878 году) оказался родственником Эйзенштейна по материнской линии и очень помог ему, Александрову и Тиссэ в хлопотах о зарубежной поездке.

Европа и Америка открыли для Александрова невиданный мир технических возможностей киноволшебства. Именно там он понял, что без соответствующей техники в кино делать нечего. С тех пор Александров навсегда остался неистощимым изобретателем бесконечных технических новшеств и кинотрюков, благодаря которым среди профессионалов у него сложилась прочная репутация режиссера, который затрачивает на съемки баснословные суммы и делает «богатое кино». Однако обходительный Гриша умел так подсветить и так скомбинировать несколько метров тюля и буквально три палки, что добивался действительно ошеломляющего зрелищного эффекта. Он всегда обожал цирк и знал толк в фокусах.

В Европе он снял свои первые самостоятельные и к тому же звуковые фильмы. В Париже по заказу фирмы «Гомон» – «Сентиментальный романс» и в Германии – «Женское счастье – женское несчастье». Сценарий писал сам и ставил тоже сам. Его оператором был Тиссэ. Первый самостоятельный звуковой фильм Александрова «Сентиментальный романс» состоял всего из одной части, в нем звучала музыка – на фортепьяно играла актриса, которая, как потом оказалось, была очень похожа на Любовь Орлову. Его встреча с ней состоится через три года.

Из Европы советские кинематографисты отправились в Америку – страну, где был легендарный Голливуд и где жил еще более легендарный Чарли Чаплин. Именно на его вилле остановились эти трое, и дружбу с Чаплином Григорий Васильевич пронес через всю жизнь. Тогда они вместе плавали в лодке по океану, гребли и во все горло распевали «Волга-Волга, мать родная…».

Жизнь вообще была сверхинтересна, но тоска по дому и по любимой молодой жене напоминала о себе постоянно. Красавец Александров был настоящий мужчина, а, как известно, именно настоящий мужчина способен на подлинное чувство и верность этому чувству. Поэтому писал он на родину много и часто. В фонде С. Эйзенштейна в РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства) сохранилось несколько писем Александрова из Европы и Америки жене Сергея Михайловича – Пере Аташевой. Судя по всему, обе пары – Эйзенштейна с Перой и Александрова с Ольгой – связывали тесные и доверительные дружеские отношения. Перу Аташеву Григорий Васильевич галантно называл Перл – Жемчужина. Я приведу здесь наиболее интересные выдержки из тех трех писем, что до сих пор сохранились среди бумаг Эйзенштейна в его архиве, куда каждый исследователь может прийти и прочитать любые документы, включая и эти, но никто этого почему-то до меня не сделал, предпочитая слухи и сплетни, но не факты и документы.

«Париж. 23 декабря 29 года. Перл!!! Дорогая!!! Можете верить… можете нет… Я никогда так много не писал, как в эти дни европейского путешествия. Я ежедневно пишу несколько страниц дневника. Записываю технические вещи и сижу за письменным столом по несколько часов и от этого набухают чемоданы записными книжками и из этого могут получиться хорошие книги и мемуары, если на старости лет мне удастся обработать эти стремительные записи сумасшедшего двадцатипятилетнего Александрова… Люблю Ольгу безумно (в связи с этим про меня черт знает что думают: сифилис, педераст и еще хуже). А я на все положил и занимаюсь исключительно профессиональным делом. Привет Оленьке. Целую Вас. Гриша»[1].

«Берлин, 31 августа 29 г. Вы же сами понимаете, что слава и популярность связаны с большими делами, визитами, банкетами, встречами и путешествиями. Мы не живем, мы бежим, как белки в колесе. Из одних рук мы попадаем в другие, из одного дома в другой дом, из машины в машину, и таким образом наш день начинается с 8-ми утра и кончается в 2–3 часа ночи. Обедаем через день – не хватает времени. Похудели. Но я с уверенностью могу сказать, что умею снимать картины вдвое лучше, чем до сих пор… Только две доминанты моего состояния служат мне семафорами и дают мне возможность ориентироваться. Это замечательная любовь к Ольге (несмотря на миллион европейских женщин) и великолепное дружеское отношение к Вам, дорогая моя Перл!»

«Париж. 10 марта 30 г. Дорогая моя Перл! Спасибо за письмо с интимными и материнскими инструкциями. Серьезное спасибо, потому что в вихре европейской жизни – путешествий и кинематографической работы забываешь самые важные вещи и упускаешь иногда из вида, что ты и сам – тоже человек! Неиспользованные богатства и у меня самого копятся и мстят – но это нисколько не соблазняет меня на графинь и княгинь, которые присылают цветы в мою скромную комнату монпарнасовского отеля. Смешного хотите Вы… Пишем мы с С.М. друг о друге мало потому, что редко видимся – мало говорим и интересуемся разными отраслями человеческой деятельности. Он по гостям и редакциям, по балам и театрам, а я по лабораториям, фабрикам и специалистам по звук. кино. Вот потому это и происходит… Во французских ателье работают по крайней мере вдвое медленнее и втрое хуже, чем в наших. Французская кинематография курам на смех. А какие возможности… Ах!!!»

Итак, уже ощутима тень разногласий с кумиром и учителем, уже понятна частично их суть. В этих кратких отрывках уже ясен и характер их автора, масштаб его страсти к кино. Можно также предположить, что Перл действительно была конфидентом для своего молодого друга. Вполне может быть, что именно от нее Гриша получал первые намеки на то, что его любимая жена устала от столь долгой разлуки и что она, возможно…

В деловом отношении в Америке тоже было не все гладко. Компания «Парамаунт» последовательно отклоняла все творческие инициативы посланцев подозрительной Советской страны. Но вот выдающийся мексиканский поэт Диего Ривера предлагает советским кинорежиссерам сделать фильм об истории Мексики. Знаменитый американский писатель Эптон Синклер создает «Трест мексиканского фильма Эйзенштейна» и собирает деньги на поездку советской киногруппы в Мексику. Эйзенштейн, Александров и Тиссэ пробыли в ошеломляюще экзотической стране 14 месяцев, отсняли тысячи метров пленки, но деньги кончились, и друзья вернулись на родину. Отснятый материал был собственностью треста и остался в Америке.

Вернувшись в Москву, Григорий Александров, отделившись от «железной пятерки», начинает самостоятельную творческую жизнь в кино. Десять лет он являлся верным соратником, соавтором и сорежиссером великого Эйзенштейна, но сам был индивидуальностью столь яркой и мощной, что его отделение было неизбежно. Само творческое видение жизни, способ ее восприятия и осмысления этих художников были, по существу, совершенными антиподами. Достаточно вспомнить названия снятых ими фильмов, чтобы сразу понять суть этого несовпадения: С. Эйзенштейн – «Стачка», «Броненосец “Потемкин”», «Октябрь»; Г. Александров – «Веселые ребята», «Цирк», «Весна».

Первого интересовали мощные социальные катаклизмы, трагические глубины жизненных проявлений. Второй стремился к радости и блеску жизни, к максимальному извлечению смеха, веселья и юмора в любых поворотах судьбы и характера.

«Слово юмор происходит от латинского “humor” – влага. В противовес сухости. Мягкость в противовес жесткости. Я бы сказал, что юмор – сок жизни. Юмор похож на масло, которое нужно для смазки машин… Комедия может быть не только смешной, но и веселой. Смех должен быть добродушным, оптимистичным, воодушевляющим, утверждающим хорошее настроение. Недаром народная пословица так выражает отношение к веселому смеху: “Кто людей веселит, за того весь свет стоит”», – писал в своей книге «Эпоха кино» Александров. Но это позже. А сейчас он заказал сценарий уже хорошо известному в Москве комедиографу и острослову Николаю Эрдману. Его соавтором был В. Масс.

«Когда зритель хочет смеяться, нам уже не до смеха», – сказал Эрдман, и они принялись за работу. К тому же режиссер, как мы уже знаем, начал искать актрису на роль домработницы Анюты. И нашел «свое режиссерское счастье» – Любовь Орлову. И не только режиссерское. Они встретились…

Любовь Орлова, которую в доме называли – независимо от возраста – не иначе как Любочка, появилась на свет в 1902 году в Москве. Принадлежала Любочка к двум старейшим русским дворянским фамилиям. Род Орловых вел свое начало с XIV века, в нем были и светлейшие князья, и графы. Через подвиги и победы этот род в XVIII веке дал прославленных братьев Орловых, которые были фаворитами самой Екатерины Великой. И младший из них – Федор – породит особенно яркую личность в этой ветви Орловых – Михаила Федоровича. Декабрист, друг Пушкина, героический участник войны 1812 года, Бородинской битвы, он, 26-летний полковник, диктовал условия капитуляции Наполеону, и его подпись на этом документе осталась в истории рядом с подписью великого француза. Впервые девятнадцатилетний корнет Орлов встретился с Наполеоном в Пруссии: он был направлен в ставку Бонапарта с предложением о перемирии, переросшем в Тильзитский мир. Всего у него было пять встреч с этой исторической личностью, и каждая решала судьбы народов, войны и мира. В 1814 году Михаил Федорович во главе международной комиссии с блеском урегулирует конфликт между Норвегией, Данией и Швецией, в результате деятельности молодого русского дипломата последней пришлось прекратить военные действия против Норвегии. Таким образом, Норвегия, благодаря Михаилу Орлову, обрела мир, свободу и свою конституцию, по которой живет и по сей день.

Михаил Орлов был не только другом, но и счастливым соперником Пушкина. Он женился на Екатерине Раевской, которую, говорят, великий поэт любил безответно. Более двадцати портретов пером Екатерины Раевской оставил Пушкин на полях рукописи «Бориса Годунова». Но даже это весьма щекотливое обстоятельство не повлияло на его дружбу с Михаилом Орловым.

Михаил Орлов являлся членом Союза благоденствия и в декабре 1825 года был арестован одним из первых. После шести месяцев в Петропавловской крепости его сослали, но не в Сибирь и ненадолго. Он единственный не назвал на допросах ни одного имени и при этом был избавлен от тех суровых наказаний, которые обрушились на его сподвижников. Разумеется, он вышел в отставку, и государственная карьера для него была закончена в его 30 лет. Однако блистательно одаренный и деятельный Михаил Орлов, вернувшись в Москву, стал членом целого ряда научных и литературно-художественных обществ. А в 1832 году создал Московское художественное общество, которое, претерпев много всяких преобразований, стало той основой, на которой в наши дни существуют два высших учебных заведения: Московский архитектурный институт и Московский художественный институт имени Сурикова.

Вот так, очень коротко, обстоит дело с родословной Любови Петровны по линии отца. Что же касается материнской линии, то моя прабабушка (Любина мама) Евгения Николаевна в девичестве носила фамилию Сухотина. Ее дядя, Михаил Сергеевич Сухотин, был женат на дочери Льва Толстого Татьяне Львовне. Интересно, что мои окна смотрят прямо на дом Льва Толстого в Хамовниках, где, естественно, бывали мои предки Сухотины.

Всего этого я раньше толком не знала, в доме об этом не говорили. Сначала – по понятным причинам нежелательного в советское время дворянского происхождения. Потом, вероятно, это стало привычным. Просто я знала, что наши предки – дворяне. Но вот мне стал звонить знаток русской генеалогии Владимир Николаевич Санеев. Он, что называется, «вычислил» меня как некое звено в цепи рода Орловых и очень просил моего разрешения прийти и познакомиться: может быть, есть какие-нибудь старые фотографии, семейные легенды. К тому же и он сам, по его словам, принадлежит к какой-то ветви древа Орловых.

«Орловы… Наполеон… Бородино… Раевские…» – слышала я в телефонной трубке. Но, одна в пустой квартире, я, честно говоря, побаивалась открыть дверь незнакомому человеку. По телефону-то он декабрист, думала я, а как дверь откроешь… Но опасения были напрасны. К тому же Владимир Николаевич оказался на удивление похожим на бабушку – тонкостью черт лица и странной смуглостью. Мы смотрели фотографии, я слушала его рассказы о своих великих предках, о подвигах, славе и победах, которые мы все изучали еще в школе на уроках русской истории, и пила чай без сахара. В то лето в Москве почему-то были с ним перебои…

Подробнейшая справка Санеева о родословной Любови Орловой опубликована в книге Д. Щеглова «Любовь и маска». Должна сказать при этом, что еще один специалист по генеалогии русского дворянства не менее убедительно объяснил мне, что Любовь Орлова принадлежит к куда более скромному роду, хотя и не менее древнему. По этой версии среди мелкопоместных предков Орловых было много священнослужителей, ветеринаров и военных. Этот род берет свое начало в том числе и в Полтавской и Витебской губерниях и имеет примесь польской крови.

Так или иначе, дворянская семья Любочки Орловой оказалась в 1917 году, как и все люди этой породы, в крайне затруднительном положении. Правда, было одно маленькое утешение. «Видишь, Женечка, – добродушно рокотал бархатным голосом мой прадед и Любочкин отец Петр Федорович, – видишь, как хорошо, что я успел проиграть в карты наши три имения. Сейчас все равно отобрали бы. По крайней мере, не так обидно!» Высокий красавец Петр Федорович обожал свою маленькую и очень властную жену. Однако его жизнелюбие и широта натуры, судя по всему, не всегда были подвластны и ей. Петр Федорович музицировал и прекрасно пел. Евгения Николаевна, говорят, была хорошей пианисткой. Орловы дружили с Шаляпиными и не раз всей семьей проводили лето в их имении Ратухино на Волге. Дело в том, что Петр Федорович работал в Ярославле на строительстве моста через Волгу, и летом к нему приезжала вся семья. Оттуда и ездили в Ратухино. Шаляпин, Собинов, Коровин… С детства сестер окружали гиганты, уникальные индивидуальности, не знающие границ творчества, фантазии и артистизма. А начало этой дружбы обусловило то, что дочь Шаляпина Ирина и старшая сестра Любочки Нонна вместе учились в гимназии. Отзвуки дружбы моих бабушек и великого певца коснулись и моего детства. Среди фотографий в бабушкиных альбомах я помню большой портрет Шаляпина с его дарственной надписью: «Очаровательной Нонночке. И пусть Бог бросит цветы счастья на пути твоем. Федор Шаляпин». Люба рассказывала, что Федор Иванович называл Нонну Петровну статуэткой Танагра. Это знаменитые терракотовые женские фигурки, которые изготовляли в Древней Греции. Они отличались особым изяществом и изысканностью линий. Помню и крупную седую даму, появлявшуюся в калитке во Внукове под радостные возгласы бабушки: «Ирочка!» – Ирину Федоровну Шаляпину.