Олег Васильевич Корниенко

Национальная экономика

Вопрос 6 Предприятия в экономике России

Ответ

В настоящее время в РФ действуют следующие разновидности организационно-правовых форм предприятий.

1. Хозяйствующие субъекты, являющиеся юридическими лицами – коммерческими организациями:

• хозяйственные товарищества:

♦ полные товарищества;

♦ товарищества на вере (коммандитные товарищества);

• хозяйственные общества:

♦ общества с ограниченной ответственностью (ООО);

♦ общества с дополнительной ответственностью (ОДО);

• акционерные общества:

♦ открытые акционерные общества (ОАО);

♦ закрытые акционерные общества (ЗАО);

• унитарные предприятия (общепринятые сокращения: ГУП – государственное унитарное предприятие; МУП – муниципальное унитарное предприятие; ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие):

♦ унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;

♦ унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия);

♦ дочерние унитарные предприятия;

• прочие предприятия:

♦ производственные кооперативы;

♦ крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Хозяйствующие субъекты, являющиеся юридическими лицами – некоммерческими организациями:

• потребительские кооперативы;

• общественные (в том числе религиозные) объединения;

• фонды;

• учреждения;

• государственные корпорации;

• некоммерческие партнерства (НКП или НП);

• автономные некоммерческие организации (АНО);

• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);

• ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств;

• территориальные общественные самоуправления;

• товарищества собственников жилья;

• садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества.

3. Хозяйствующие субъекты без прав юридического лица:

• финансово-промышленные группы (ФПГ);

• группы компаний (ГК);

• паевые инвестиционные фонды (ПИФ);

• простые товарищества;

• представительства и филиалы;

• индивидуальные предприниматели (ИП) – ранее данная форма предприятия именовалась – «предприятие (предприниматель) без образования юридического лица» (ПБОЮЛ) или «индивидуальное частное предприятие» (ИЧП).

В 90-е гг. XX в. в РФ существовали также «семейные предприятия», т. е. индивидуальные частные (семейные) предприятия, с 1999 г. преобразованные в другие правовые формы предприятий.

В тот же период в РФ получили распространение совместные предприятия (СП), или предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ), о которых в 1999 г. в Законе «Об иностранных инвестициях в РФ» сказано: «Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями осуществляются в общем порядке, предусмотренном ГК РФ и другими федеральными законами», т. е. фактически такого рода компании потеряли особый правовой статус.

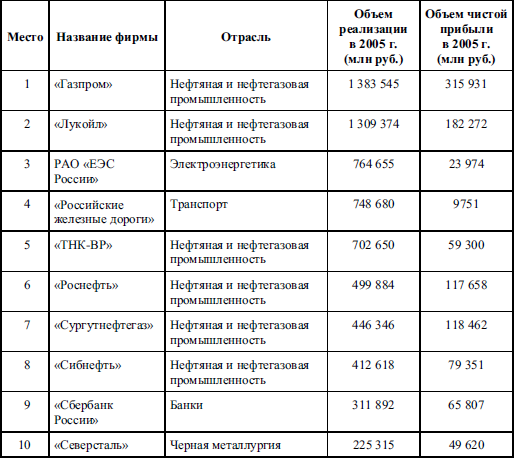

Значительная часть крупнейших российских предприятий действует в сфере нефтяной и нефтегазовой промышленности (табл. 1).

Для создания предприятия в РФ необходимы:

• подготовка учредительных документов (протокола общего собрания учредителей; заявления о регистрации; устава; учредительного договора; справки об открытии временного счета в банке; документа о предоставлении фирме юридического адреса; свидетельства об оплате госпошлины за прием документов на регистрацию);

Таблица 1

Крупнейшие предприятия России[10]

• регистрация документов в местных органах власти;

• постановка на учет в финансовых и статистических органах;

• постановка на учет в налоговой инспекции;

• постановка на учет во внебюджетных фондах (Пенсионном; территориальных и региональных фондах обязательного медицинского страхования; фонде социального страхования, фонде занятости);

• открытие текущего счета в банке;

• регистрация печати и штампа;

• регистрация фирменного знака.

Вопрос 7 Проблемы безработицы в РФ

Ответ

По определению Международной организации труда, безработным признается всякий, кто не имеет на данный момент работы, ищет работу и готов приступить к ней.

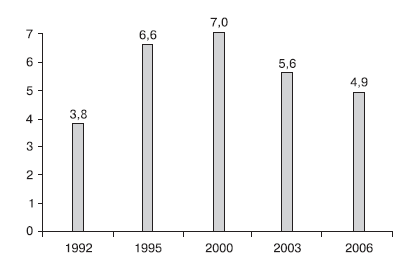

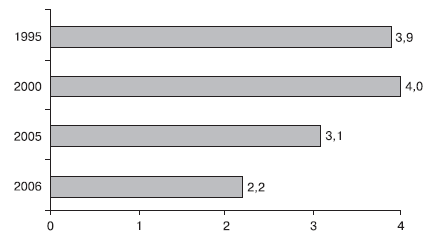

Пик количества безработных в РФ был достигнут в 2000 г., с этого времени численность не имеющих работы россиян постепенно сокращается (рис. 4).

Рис. 4. Численность безработных в РФ (млн человек)[11]

Расчеты уровня безработицы зачастую оказываются не совсем верными из-за существования неформальной занятости. Так, в России в 2001 г. в неформальном секторе на основной работе было занято 7,1 млн человек и на дополнительной – 2,1 млн.[12]

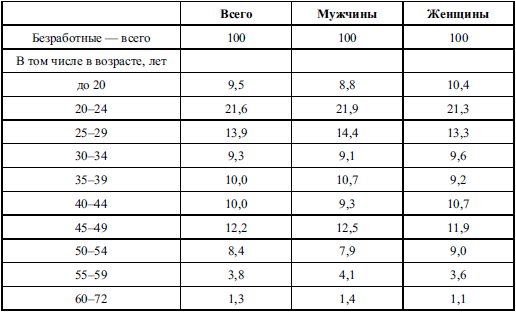

Наибольшая доля безработных приходится на молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет (табл. 2).

Таблица 2

Распределение численности безработных по возрасту и полу в 2006 г. (%)[13]

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) (преемник Федеральной службы занятости населения) была создана в 1991 г. Служба находится в ведении Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Основными направлениями деятельности службы занятости являются в области борьбы с безработицей:

• анализ состояния и прогнозирование занятости, изучение спроса и предложения трудовых ресурсов;

• подготовка предложений по созданию программ занятости;

• регистрация безработных;

• тестирование лиц, занятых поисками работы;

• помощь безработным в подборе, а работающим – в перемене работы;

• обеспечение населения информацией о свободных рабочих местах, возможностях получения образования и переквалификации;

• профессиональная ориентация населения;

• информирование работодателей о наличии необходимых им работников;

• осуществление переподготовки и повышения квалификации работников.

Для обеспечения борьбы с безработицей в стране созданы своеобразные биржи труда – государственные учреждения «центры занятости населения» (ГУ ЦЗН).

Ежегодно подразделения государственной службы занятости устраивают на работу несколько миллионов безработных (рис. 5).

Величина пособий по безработице в РФ (для граждан, признанных в установленном порядке безработными) в 2006 г.: минимальная – 720 руб., максимальная – 2880 руб.

Рис. 5. Количество трудоустроенных органами государственной службы занятости (млн человек)[14]

Вопрос 8 Проблемы инфляции в России

Ответ

Реставрация денежного обращения в Советской России в период перехода от военного коммунизма к НЭПу сопровождалась излишней денежной эмиссией и гиперинфляцией. М. А. Булгаков, проживавший в то время в Москве, сообщал родственникам в Киев в письме от 17 ноября 1921 г., что фунт черного хлеба в Москве стоит 4600 руб., белого – 14 тыс.; билеты в Большой театр продавались по 150 тыс. руб. Позднее (24 марта 1922 г.) он пишет: «Сегодня купил себе английские желтые ботинки на рынке за 4,5 лимона; страшно спешил, потому что через неделю они будут стоить 10».[15] В это время в обращении появилась купюра (так называемый совзнак) достоинством 10 млн руб. (рис. 6).

Рис. 6. 10 млн руб. (1922 г., аверс)

В условиях скрытой (подавленной) инфляции в СССР в 70-80-е гг. XX в. государство искусственно ограничивало рост цен, что приводило к образованию товарного дефицита. Предприятиям невыгодно было производить продукцию по низким ценам, и поэтому они либо снижали объем выпуска продукции, либо производили товары более низкого качества. В то же самое время качественные товары продавались по высоким ценам на черных рынках, что способствовало расцвету спекуляции, появлению особого слоя теневых деятелей – фарцовщиков.

В 1992 г. цены в Российской Федерации выросли в 26 раз, причем эта цифра неоднократно подвергалась критике как существенно заниженная. Произошел стихийный переход инфляции из подавленной формы в открытую. Этот переход осуществлялся темпами, гораздо более быстрыми, чем предполагалось. А предполагалось 4-5-кратное повышение цен в первые месяцы с последующим выходом на 3–5%-месячную инфляцию.

При этом особенно резко возросли цены на товары с неэластичным спросом, что особенно больно ударило по карману населения с низкими доходами. Так, на животное масло цены выросли в 42,8 раза, на хлеб и хлебобулочные изделия – в 44,3 раза, на рыбопродукты – в 32,1 раза. В то же время цены на товары, характеризующиеся эластичным спросом, выросли не столь значительно: например, ювелирные изделия подорожали «всего лишь» в 14,9 раза.

За 1993 г. потребительские цены выросли почти на 1000 %, за 1994 г. – на 214,8 %, за 1995 г. – на 131,4 %. В 1996 г. гиперинфляцию удалось подавить – цены выросли всего на 4,1 %. В 1997 г. началось новое повышение темпов роста цен – 11,7 %. Дефолт 1998 г. привел к всплеску гиперинфляции – 84,5 %.

Гиперинфляция в 90-х гг. едва не привела к реинкарнации российских миллионных купюр: денежный станок остановился на банкноте в 500 тыс. руб. (рис. 7). Проведенная в 1998 г. деноминация с коэффициентом 1000: 1 привела к существенному уменьшению номиналов российских бумажных денег.

Рис. 7. 500 тыс. руб. (1995 г.)

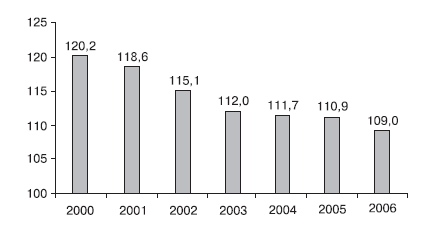

В последние годы темпы инфляции продолжают оставаться достаточно существенными, колеблясь в промежутке от 20 до 9 % в год; при этом существует тенденция к ежегодному снижению индексов цен (рис. 8).

Рис. 8. Индекс потребительских цен в РФ (%)[16]

Вопрос 9 Правовое обеспечение функционирования российской экономики

Ответ

В настоящее время в РФ действует несколько десятков правовых актов, которые, так или иначе, регулируют хозяйственную деятельность в стране. К числу наиболее важных среди них относятся:

• Трудовой кодекс;

• Налоговый кодекс;

• Таможенный кодекс;

• Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

• Федеральный закон «О защите прав потребителей»;

• Федеральный закон «О конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

• Федеральный закон «О естественных монополиях».

Трудовой кодекс РФ принят 30.12.2001 г. (№ 197-ФЗ); вступил в действие вместо Кодекса законов о труде (КЗОТ). Главной целью Закона является: «установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей».[17] Согласно Закону, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей: Часть первая от 31.07.1998 г. (№ 146-ФЗ) и Часть вторая от 05.08.2000 г. (№ 117-ФЗ). Кодекс «устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в РФ».[18] Согласно Кодексу, в РФ устанавливаются 3 вида налогов и сборов: федеральные, региональные и местные; кроме этого, устанавливаются особые специальные налоговые режимы, в число которых входят:

• единый сельскохозяйственный налог;

• упрощенная система налогообложения;

• единый налог на вмененный доход;

• система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Таможенный кодекс РФ принят 28.05.2003 г. (№ 61-ФЗ). Основная цель Закона: «установление порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации».[19]

Федеральный закон «Об акционерных обществах» принят 26.12.1995 г. (№ 208-ФЗ). Сферой применения данного законодательного акта является «порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также обеспечение защиты прав и интересов акционеров».[20]

Федеральный закон «О защите прав потребителей» принят 07.02.1992 г. (№ 2300-1-ФЗ). Согласно Закону, «вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме».[21]

Федеральный закон «О конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» принят еще как Закон РСФСР 22.03.1991 г. Современная редакция акта принята 09.10.2002 г. (№ 122-ФЗ). Данный закон «направлен на обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации и на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков».[22]

Федеральный закон «О естественных монополиях» принят 19.07.1995 г. (№ 147-ФЗ). В Законе приведено определение естественной монополии как «состояния товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров».[23] Согласно Закону, естественные монополии могут существовать в следующих сферах:

• транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

• транспортировки газа по трубопроводам;

• услуг по передаче электрической и тепловой энергии;

• железнодорожных перевозок;

• услуг транспортных терминалов, портов, аэропортов;

• услуг общедоступной электрической и почтовой связи.

Вопрос 10 Теневая экономика

Ответ

Теневая экономика представляет собой все разновидности хозяйственной деятельности, не учитываемые официальной статистикой при вычислении ВНП; доходы, получаемые субъектами теневой экономики, укрываются ими от налогообложения.

В Советском Союзе теневая экономика достигла серьезного уровня развития еще в 80-е гг. XX в.; треть спроса населения на товары и услуги удовлетворялась теневиками. «Левая», неучтенная продукция выпускалась практически во всех областях производства. Образовалась официально не существовавшая предпринимательская прослойка («цеховики»), чьи доходы оценивались в сумму 80 млрд руб., что составляло более 20 % всех доходов населения. «Важным рубежом в экономической истории отечественной организованной преступности стала совместная сходка “воров в законе” и “цеховиков” в 1979 г. в Кисловодске, когда неорганизованные поборы были заменены планомерной выплатой подпольными предпринимателями 10 % от их доходов в обмен на гарантированную безопасность от преступного мира».[24]

С тех пор и до настоящего времени рэкет является основной статьей дохода российской теневой экономики. По неофициальным оценкам, под «крышей» криминальных структур находится в наши дни до 90 % всех частных компаний в РФ.

В последние несколько лет в РФ активно проходят процессы «отмывания денег» (от англ. money laundering), т. е. средства, добытые самым бесчестным путем, переводятся в легальную экономику. Теневики постепенно становятся уважаемыми бизнесменами, спонсорами театров и киностудий, владельцами спортивных клубов, входят в исполнительные и законодательные органы власти.

Теневая экономика весьма тесно связана с коррупцией. Коррупция (от лат. corruptio — порча, подкуп) – это использование должностным лицом своего служебного положения в корыстных целях. В РФ коррумпированность государственных служащих достигла угрожающих масштабов. По некоторым данным, около 60 % доходов чиновника в России составляют взятки. Достаточно примеров, когда уличенные взяточники не только не теряют работу, но и продвигаются наверх по иерархической лестнице, фактически доказав мздоимством свою лояльность существующей системе.

В РФ действует Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (ЦИНЭД) (рис. 9) – экономическое исследовательское учреждение. Организация основана в 1997 г. под названием Лаборатория теневых экономических систем при Институте экономики, управления и права; современное название с 1999 г. Среди основных направлений исследований центра: создание комплексной универсальной базы данных по проблемам теневой экономики, коррупции и наркобизнеса в России; изучение теневых экономических явлений и их влияния на общественные и политические институты; координация исследовательской работы по изучению теневых экономик в России и за рубежом и др.

Рис. 9. Логотип ЦИНЭД

С 1999 г. Центром издается реферативный журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний».

Вопрос 11 Экономическая безопасность России

Ответ

Основными элементами экономической безопасности государства являются:[25]

• экономическая независимость;

• стабильность национальной экономики;

• способность хозяйства к прогрессивному развитию.

Экономическая независимость многих стран в последние годы находится под угрозой ввиду тенденций современных глобализационных процессов, таких как:

• экономическое подчинение развитыми странами и их крупнейшими компаниями менее развитых государств;

• забвение национальных экономических норм и традиций;

• превращение (с распадом СССР) Соединенных Штатов в своего рода бесконтрольного политического и экономического лидера мира, что позволяет этой стране осуществлять по отношению к другим государствам прямую агрессию.

Возможность экономических кризисов, политических потрясений (революций, войн, путчей, переворотов), природных катаклизмов диктует необходимость создания так называемых компенсационных ресурсов, необходимых для сохранения стабильности национальной экономики.

Компенсационные ресурсы включают:

• золотой и валютный запас;

• другие материальные запасы;

• резервные энергетические мощности;

• технику для проведения восстановительных работ;

• транспорт, необходимый для доставки техники к местам, где возникли чрезвычайные ситуации.

Для обеспечения экономической безопасности государство проводит ряд мероприятий, среди которых можно выделить:

• диверсификацию производства с целью возможностей самообеспечения в условиях временной изоляции страны;

• создание гарантий социальной стабильности в обществе;

• борьбу с расовым, религиозным, этническим экстремизмом и фундаментализмом;

• борьбу с коррупцией во всех формах;

• поощрение равномерного развития регионов, но не при помощи дискриминации одних регионов за счет других;

• поощрение социально-экономической мобильности населения.

Для обеспечения экономической безопасности РФ, кроме всего прочего, необходимым является создание долгосрочных программ развития дальневосточных и сибирских районов страны, привлечение населения к заселению сельской местности, решение проблемы беженцев и мигрантов, борьба с терроризмом.

Угрозы экономической безопасности государства можно разделить на две основные группы: внутренние и внешние угрозы.

К внешним угрозам экономической безопасности РФ[26] можно отнести:

• сырьевую ориентацию российского экспорта;

• импортную интервенцию зарубежных стран;[27]

• утрату лидирующих позиций в экспорте вооружения;

• зависимость страны от ряда импортных товаров;

• внешнюю задолженность государства – в настоящее время внешний долг России составляет сумму $47,8 млрд;

• прозрачность таможенных границ;

• слабую конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке;

Среди внутренних угроз экономической безопасности РФ выделяются:

• теневая экономика и коррупция – в России от 30 до 50 % ВНП приходится на нелегальную экономическую деятельность; коррумпированность государственных служащих достигла угрожающих масштабов – общий объем взяток в стране составляет ежегодно около $37 млрд;[28]

• приток в экономику значительных объемов отмытых «грязных денег»;

• недостаточное развитие 2-го сектора общественного производства (выпускающего предметы потребления) по сравнению с 1-м сектором (выпускающим средства производства);

• слабая разработанность законодательных норм в области монополизации рынка;

• зависимость многих сфер российской экономики от иностранных капиталов;

• «бегство капитала» и «утечка умов» за рубеж;

• уклонение от уплаты налогов товаропроизводителями.