Ольга Коробкова

Деревенский словарь

Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей

Портрет автора: Денис Микульский

Фото на обложке: Денис Микульский

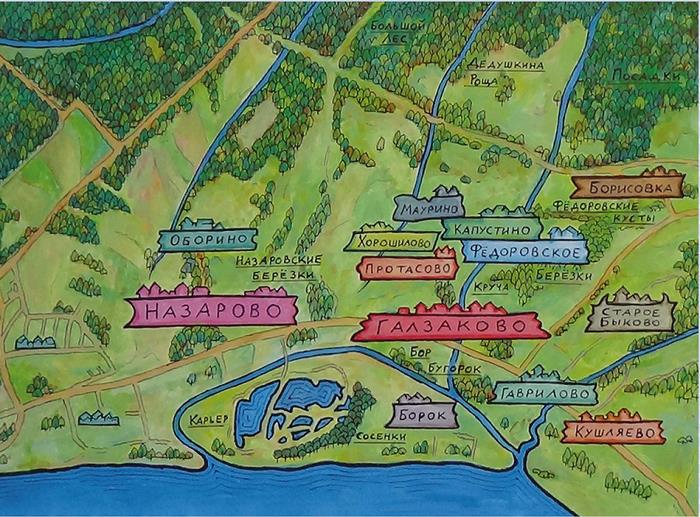

Рисунок карты: Владимир Эль

© Коробкова О. А., текст, 2022

© Оформление «Издательство «Цитата плюс», 2022

Из чаши бытия. Стихи и проза Ольги Коробковой

Книга памяти. Книга о памяти. Автор – как заложник минувшего – отступает в свое детство, чтобы реанимировать его в слове. Перевоплотить словесно. Заново соткать ткань утраченного бытия.

Для этого – зацепки, ключевые слова, расположенные в алфавитном порядке. Каталог бытия. Недавно так по-своему делал прозаик Андрей Волос в своей «Алфавите». До него – Борхес, Кортасар, Павич…

У Ольги Коробковой свой подход. Она погружается в прошлое, как в мистериальное время полноценного, счастливого, безмятежного существования, каждая минута которого оправдана и едва ли не обожествлена.

Сообразя контекст, мы понимаем, что перед нами мир русской деревни не в лучшие для этой деревни времена. Но увиден он детскими глазами, а потому оказался сущим Эдемом, бытием до грехопадения, полноценной вечностью. Так устроена память детства, вымывающая золотые крупицы из бездны прошедших дней.

Но есть и во вводных замечаниях автора, сквозит и далее в тексте горечь утраты. Коробкова заново проигрывает свой сюжет изгнания из рая. Почему оно случилось? Не от избытка грехов, а потому что жизнь так устроена, такова ее козырная мета.

Это рискованная экспедиция. Справиться со своим прошлым – означает освободить его. Отпустить. Оно отлетает, а ты остаешься, с опытом какой-то новой, еще небывалой свободы. Прошлое не ловушка, как было, пожалуй, у Пруста. А скорее трамплин для движения вперед.

Так устроены и стихи Ольги Коробковой. Они предельно нериторичны. В них нет спекулятивных интонаций и акцентов. Есть медитативные опыты, попытки освобождения.

Книга, которая включает в себя и прозу, и стихи в равноценных, я бы сказал, долях – это, по сути, автопортрет. И чуточку автофикшн, не без того, а как без него, если невербальное вещество существования на наших глазах претворяется в вербальный текст. Текст, позволяющий, кстати, понять и то, что полной свободы нам не дано – и абсолютной независимости от собственной памяти тоже. В книге тонко уравновешены данничество перед памятью и то свободное вдохновение, которое питается всем на свете, оборачиваясь не просто стихами или прозой, но еще и судьбой, родиной, верой, смертью, вечностью.

Евгений Ермолин,

литературный критик, журналист, историк культуры, блогер, краевед

Деревенский словарь

«То, чего больше нет, есть ещё больше, чем раньше» ©

Моей маме, Нине Ивановне Коробковой

Дом питается теплом,

Словно бабочка – нектаром,

Солнца золотым дождём

И любовью – Божьим даром.

Дорогие имена…

Души предков сбились в стайку.

Дом хранит в себе меня

Как последнюю хозяйку.

Астры. Они расцветали в нашем палисаднике под окнами дома уже в конце августа. И последними отцветали, уходя под снег… Но этого, после отъезда в город, я уже не видела. А вот на исходе лета: дождь, хмарь, сырость и растрёпанные астры, запутавшиеся в мокрой траве. И серые низкие облака над палисадником, над крышей дома…

Автобус. Из города и в город – только на автобусе. Ходил он плохо: рейсы отменяли, переносили, задерживали, машины ломались, машин не было. Часами, с котомками, ждали мы на автовокзале. Ура, сели; деревня началась!.. А ехать в город или ждать своих из города – тут уж можно было ориентироваться только приблизительно. С горки нашей смотрели: кажется, показался на Кушляевской горке, – бегите скорее!.. Бежали, или ждали, или шли пешком в конце концов.

Берёзы. Возле нашего деревенского дома росли четыре высоченных берёзы. И многие годы прошли под сенью этих берёз. Ветви их расчесывал ветер. По состоянию берёзовых крон мы определяли погоду. Верхушки их, казалось, задевали облака, траву под берёзами рябило от пятен ажурных теней. Меж двух берёз подвешивали гамак. Пристроившись около корней, пытались строить шалаш, следили за жизнью в скворечнике на старшей берёзе. Первого своего котенка я снимала с берёзы, приставляя к стволу грабли и прочие инструменты (лестницы не нашлось). А однажды папа сделал веревочный блок, я, маленькая, села на доску и поехала по берёзе вверх, очутившись в самой гуще берёзовой жизни.

Когда соседи, чью крышу гноили ветви наших берёз, стали настаивать на порубке деревьев, пришлось пожертвовать старшей берёзой. Дело было в начале августа; берёза моментально пожелтела, почувствовав свою обречённость.

Береговушки. Весь обрыв над ключевой Сундобой и её младшей сестрой Мордовкой был изрыт норками. Я, маленькая, лёгкая, цепкая, лезла по обрыву. Моя рука пролезала в норку, а сердце замирало. Пальцы ожидали наткнуться на мягкое, живое, пуховое, но норки были либо неглубоки и пусты, либо сужались так, что даже моя рука-прутик застревала, либо птицы прятались в боковых ходах и внезапно выскакивали из соседних норок.

Бор. Так назывался у нас небольшой лесок за ручьём – остаток прежнего настоящего бора, вырубленного во время войны на дрова. Налево от тропинки – папоротники и земляника, направо – грибы, малина, княженика – поляникой звалась она у нас, – голубика, брусника. Когда созревала брусника, ходили туда семьей на полдня, на день. Кто-то собирал бруснику, кто-то – грибы, кто-то, как я, всего понемножку, а то и ящерок ловил на полянке.

Бочаг. Речка под дорогой была заперта в огромную толстую трубу, вытекала из неё освобождённая, бурливая, сильная… Вода в ней была очень холодная, с мощным напором и течением. Иногда, разгорячённые сбором земляники, разжаренные на солнце, мы спускались сюда, в вечную тень, в прохладный сумрак, ополоснуть руки, ноги, лица. Здесь росли кусты ольхи, малины, смородины, опутанные плетями хмеля, и влаголюбивые травы: таволга, крапива, луговая мята… Бочаг – это омут недалеко от трубы, спрятанный в кустах. Сюда ходили полоскать бельё, с тяжёлой корзиной. О, бедная бабушкина спина! Вообще, процесс деревенской стирки был примитивен, а потому трудоёмок: заулок, цинковое корыто, хозяйственное серое мыло, чуть позже – стиральный порошок, бесконечные вёдра воды из колодца, кастрюли на керосинке, очень много мыльной воды на траве заулка… Неутомимые, умеющие всё, красные от ледяной воды бабушкины руки, с истончившейся – «состиранной» – на пальцах кожей. Да, и лишь потом – бочаг и полоскание.

Белка. В зелёной колючей путанице ёлок вдруг могла мелькнуть рыжая молния. И то мы замечали её благодаря соседской и немножко нашей собаке Каштану, истово облаивавшему белку.

Бидон. Вначале это был игрушечный бидончик, белый с синей крышечкой, но совсем настоящий. В резиновых сапогах, степенно, шли на ферму за молоком. Молока наливали и мне, а из этого бидончика – соседской кошке, временно считавшейся нашей.

Библиотека. Сельская, но хорошая, расположенная в соседней деревне. Деревянный дом, изразцовая печь и книги, книги… Седая, сухая, строгая библиотекарша. Там я прочитала «Графа Монте-Кристо» и кучу всего другого. В библиотеку мы с подругой гоняли на велосипедах, чаще всего в плохую погоду. Привезёшь домой целую сумку книг, залезешь с ними на печку, дотянешь туда провод с лампочкой – вот оно и счастье.

Берег. Волжский, конечно. Идёшь полями, деревней, и вот он – спуск к воде. На ходу начинаешь стаскивать сарафан и расстёгивать сандалики. Песчаный берег, чуть выше – травянистый, цветочный. В траве росла земляника, а выше – сосенки, тогда молодые.

Бабочки. Капустницы, лимонницы, крапивницы, павлиний глаз, мотылёчки – голубые и рыжеватые, милые. Однажды или дважды в лесу на просеке мне попадался огромный пёстрый, белый с черным махаон. А ещё я бабочек лечила: находила нелетающую, с осыпавшейся пыльцой, сажала её в корзину с травой, подбрасывала туда цветочков. Как ни странно, иногда бабочка через несколько дней благополучно улетала, а я триумфально смотрела ей вслед.

Бабушка. Бабушек было две – мамина мама и ее сестра, а сперва вообще три – еще прабабушка, их мать; умерла она, когда мне было восемь. Нет, бабушки там не жили круглый год, но это был их родной дом, и управлялись они с ним виртуозно. Баба Валя тащила на себе быт: готовку – на маленькой электроплитке даже пышки нам пекла, – стирку – вода из колодца, цинковое корыто на траве под берёзами, корзина белья, и на Сундобу, к бочагу: полоскать. И огород тоже на ней был. Тётя Тася выполняла дела более брутальные: жала траву серпом, электроплитку чинила. Обе печи топила она же, могла и попилить-поколоть дров, дыру в заборе починить; за грибами, за ягодами – это мы с ней ходили.

«Господи, помоги убежать!»

«Убежишь – поймаю, голову оторву!» – её присловье.

Бадминтон. В него играли летними вечерами, когда стихал ветер, сбивавший с курса лёгкий воланчик. Закатное солнце, запахи трав в росе, гудение доильных аппаратов от соседней деревни, звон струн на натянутых ракетках, свист рассекаемого воздуха, полёт волана по широкой дуге… Играли неумело, но азартно. Туда-сюда. В клеточки ракетки светит закатное солнце, уже темнеет. «Давайте домой идите!» – а воланчик белеет, мелькает, туда-сюда…

Васильки. Идёшь рожью, пшеницей – то и дело задерживаешься, чтобы сорвать василёчек. Словно детские глаза светят среди светло-русых прядей зреющих хлебов. И имя-то у него человеческое.

Волга. Синоним слова «река». «Пойти на реку» – никто никогда так не говорил. И не «идёте купаться?», а «идёте на Волгу?» – «Идем!» Конечно, идем: мне девять, подружке семь – мы встречались посередине дороги между нашими деревнями, каждая бежала со всех ног, чтобы позвать другую на Волгу. Шли с мамами, заходили в воду: «Баба сеяла горох, прыг-скок!», то есть «плюх!». Плескались, грелись, строили замки, рыли колодцы, играли большим надувным мячом, ели огурцы, помидоры, бутерброды, печенье, яблоки, сухари, пряники, пили чай, налитый в банки. Снова окунались «последний разок». Часов в пять, в шесть медленно, размякшие, истомные, шли домой.

…а на Волгу тогда через поле вели две тропинки, и каждый раз мы выбирали, по которой пойдём!

Ветер. Ветер, июнь-ветродуй, берёзы летят по ветру. Бодрый, теплый, нестрашный. Грозовой ветер – такому старались не попадаться на пути. Ветер затяжного ненастья, когда шатаешься возле ближних кустов в старой куртке с покрасневшими от холода и сырости руками. Ветер гонит по небу сизые лохматые тучи. Августовский ветер, словно выдувающий, выметающий всё лишнее из лета перед осенней генеральной уборкой. От него и небо делалось особенно синим и высоким, а облака – особенно белыми.

Вяз. Самый старый рос в соседней деревне, для всей детворы служил источником забав, в нем было здоровенное дупло; я тоже туда залезала, само собой.

Велосипед. Звали его Листик – не марка, а имя. Велосипедная романтика, не самое раннее детство – подростковое. Училась кататься с горки, так было легче держать равновесие. К сожалению, никто не учил тормозить. Ручного тормоза на моем «Эрелюкасе»-«Орленке» не имелось, а приема «назад педаль» я не знала и неслась прямо на шоссе, а потом в кювет. Но вовремя среагировала: свернула руль направо, свалилась крепко, и всё же на безопасном просёлке. На великах ездили в магазин, за молоком, в библиотеку, просто куда глаза глядят, была бы дорога под колесами. А сошла дорога на нет – так пойдём, ведя велик в поводу. Авось и вырулим.

Велосипед служил и прекрасным транспортным средством, куда надежней любого автобуса. Скажем, я ездила в гости к друзьям (по шоссе примерно километров восемь) и могла задержаться там допоздна. И тогда я возвращалась обратно в полусумерках, когда так загадочно кричат ночные птицы, так будоражаще пронзительно пахнут травы и болотная вода, когда можно, не боясь машин, нестись во весь опор, разогнав велосипед на спуске. Когда день исполнен.

Вертолёт. Чаще всего вертолёты летали в зной и засуху, следя, нет ли лесных пожаров. Специальные красные, пожарные. Однажды потерялся в лесу сын соседа, мой ровесник, десяти или одиннадцати лет. Его тоже искали с вертолёта. Нашли. И заодно скажу про самолёты. С «кукурузника» разбрасывали удобрения на совхозное поле за деревней или обрабатывали его от вредителей. Я, любопытствуя, выскочила как-то из дома на шум мотора, и самолёт пронёсся низко над землёй, надо мной, прижавшейся к земле. Я замерла и смотрела на его брюхо: а ну как начнёт и меня химикатами посыпать?..

Вечер. Сидела я в классической женской позе, подперев голову ладонью, у окошка, смотрела на утихшие берёзы и думала: вот, день исполнен, и лишь в деревне чувствуется наполненность жизни, ее осмысленность.

Весна. Когда солнечные головки одуванчиков делались пухово-седыми, это служило верным признаком того, что нам пора переселяться на лето в деревню. Но, чуть подросши, я моталась в деревню и более ранней весной. Мы с подружкой собирали подснежники в лесу, шатались по дорогам и нюхали воздух. Однажды в конце марта уехав в Крым, лечиться, я сбежала оттуда, внезапно застигнутая жесточайшей ностальгией. Я видеть не могла великолепие цветущей южной природы, мне подавай природу родную – северную, скромную. Вернувшись, я не остановилась и тут же помчалась в деревню, куда весна приходит еще позже. И поди ж ты, такая весна – грязная, серая, растрепанная, деревенская – показалась мне в сто раз милее яркого и теплого Крыма.

Гамак. В жару, когда было лень или некогда взрослым куда-то идти, а компании мне не находилось, между берёз вешали гамак – плотный, в зелёную полоску. Удобный был гамак, и лежать в нём в тенёчке, на ветерке было хорошо. Но обладал он нравом норовистой лошади и любил сбросить седока… Ладно, пассажира. Раскачнёшься чуть сильнее – ну не просто же так лежать, не спать же средь бела дня! – и раз! – уже лежишь на травке, под гамаком, а он качается один, без тебя, нахальный и освобождённый.

Город. По городу скупалось вечерами. Я садилась на заброшенный колодец, откуда просматривались шоссе, дали, Волга, другой, городской, берег. Город, дом, мама, вечерняя сумеречная дымка, небо нежнейших оттенков – так бы и пошла по нему, и полетела туда, к маме…

Гуси. Будили по утрам, приходя под окно: калитки у нас не было в заулке. Почему-то под нашим окном росла самая вкусная трава!.. Зато после их визитов иногда везло найти большое продолговатое яйцо, и яичница из него казалась особенно вкусной.

Георгин. Август, изобильные сады, богатые цветами и плодами. Преддверие осени, урожай, гордый, царственный цветок.

Гроза. Первые грозы были пережиты именно в деревне. Да какие!.. Когда гроза надвигалась вплотную, выключали электричество, усаживались подальше от окон, возле двери, кучно, а если совсем лютая случалась гроза, то забивались в чулан. Заодно слушали, как лупит по крыше, по стенам дождь…

Бабушка упорно называла молнию «мблонья», и переучить её было невозможно никакими силами. «Ну почему, почему мо́лонья, вот как надо – мол-ни-я!..» – «Мо́-ло-нья», – повторяла бабушка послушно. И лишь много позже я узнала, что это был диалектизм, впитанный с молоком матери.

Гнездо. Собирая землянику, часто натыкались мы на птичьи гнёзда. Порхх! – и птичка вылетала прямо из-под ног. Значит, рядом гнездо. А, вот: в глубине куста. Яички – какие маленькие! Запомнили место, придём через несколько дней. Приходим – птенчики разевают бездонные жёлтые клювики. Растут… Потом гнездо уж пустое. Если за нами увязывались мальчишки, мы от них гнёзда скрывали, но не всегда удавалось, эх…

Глина. С подругой Катей, на берегах ручья в её деревне Протасове, мы обнаружили отличную глину. Пришли с лопатками, ведёрками и устроили у неё в сарае, где пережидали дождливые дни, гончарную мастерскую. Помню, я всё лепила вазочку на бабушкин день рождения, 24 июля. Выросши, узнала, что это ещё и мой день Ангела.

Горка. Деревенский сервант, где хранилась посуда. Два ящика, туго ходившие в пазах, набиты были старыми письмами, документами, открытками, в правом лежал пакет с ёлочными игрушками. Таких даже в городе не водилось! Совсем музейные… Внизу раньше тоже что-то хранилось, но уже моя мама устроила там кукольную комнату. Сделала это и я. Сидеть на полу было холодно; мне подстилали старые пальтушки и древнее, ветхое, но самое настоящее лоскутное одеяло. Сидела я там часами: варила супы из поганок, оклеивала обоями эту комнатку, мыла в ней пол, расставляла мебель, даже картины на стенах повесила – специально нарисованные портреты и пейзажи. Конечно, обязательно ставила я своим куклам и букетики цветов. Прочее время там хозяйничали мыши – уже давно они водят там хороводы…

Грибы. Ну… Тут хоть роман пиши!.. Да за меня давно написали. Одна из главных страстей, основной мой инстинкт, можно сказать. Самые обычные подберёзовики, подосиновики-красноголовики, маслята, сыроежки, волнушки. Белый гриб – как редкая удача. Сперва тётя Тася меня водила, потом ходила я с подружками, с дружками, потом и одна. И посейчас люблю одна по лесу шляться, даром что ориентируюсь в лесу неважно. А ранним утром пойти в дальний лес… Встаёшь в полшестого – сама вспоминаешь, подскакиваешь или будят, – самый сон, слаще ничего нет. Спать, спааать… Но вот уже рассвет. Солнце стелет полосы по полу: вставай!.. Смотрю в окошко: небо ясное, серьёзных туч нет. Завтракаю, собираюсь. Корзинка, нож – одно время носила у пояса финку в самодельных ножнах: времена были лихие. Платок на голову, куртка, штаны, сапоги. Ну и всё, выхожу. Росы-то, росы!.. В деревне тихо, хотя… Чу! Уже просыпаются – на то она и деревня. Подходишь к перелеску, ныряешь под горку, розовое солнце над головой. Чистое-чистое всё, ясное-ясное… В овраге сощипнёшь на ходу ягодку-другую черёмухи. На лесной дороге солнце блестит в каплях росы. Вот заяц как выскочит из куста, совсем рядом!.. Мимо поля, через другую деревню, снова по полям… Слева в овраге родник, но это на обратном пути. Вот луговина на месте сгинувшей деревеньки – Мякишева. Ещё поля, тропа напрямик, еле заметная, но вот поворот. Ещё пройти, снова повернуть, и перед тобой тёмная зубчатая стена ельника. Входи, коль не трусишь! Как в древние царские палаты, как в пещеры, как в лабиринт. Здесь ещё полутемно, тихо и, если честно, страшновато.

И о медведях рассказывали… Но как найдёшь первый белый – обо всём вмиг забудешь! Принимаешься прочёсывать аллею за аллеей (это посадки еловые), корзина тяжелеет. Ходишь, разговариваешь – то с грибами, то с лешим. Потом солнечные лучи начинают пронизывать лес; слышатся ауканья, а то просто идёшь по аллее и нос к носу сталкиваешься с проклятым конкурентом. О, да это же мой гриб он сорвал! Сворачиваешь, уходишь на дальний край посадок. Да брось, наши грибы от нас никуда не денутся, ну!..

Дача. «Дачники-неудачники», – в невесёлую минуту говаривала моя двоюродная бабушка, она же тётя Тася.

Дорога. Прежде всего та, что ведёт от остановки к деревне, на горку. В сушь она пылит глиняной пудрой, в дождь раскисает так, что и в сапогах еле пройдёшь, облепив их наглухо комьями глины. Хорошо, если сапоги в глине не оставишь… Ну и главная дорога, из города, вдоль которой расположены все деревни: налево (если считать от нашего Галзакова) – Назарово, направо – Гаврилово, Кушляево, Фалелеево. А там и Спас, а потом, далеко, уже Дёмино. Асфальтировали дорогу в моём детстве, до того от Назарова-то она точно была обычная: каменистая, ухабистая. А встанешь на любой пригорок – так везде же дороги разбегаются, по любой пойди – куда-нибудь придёшь. Завтра точно сходим!..

В сухую пору дороги в «Большой лес» делались пригодны для езды на велосипеде. Да, приходилось объезжать невысыхающие лужи, да, неровности и ухабы, а в глиняной пыли велик заносило, да, требовалось усиленно работать педалями – но зато так завораживающе легко и быстро, на колёсах, словно на крыльях, попадаешь в лесное царство!.. Ездили обыкновенно под вечер, когда спадала жара, стихал ветер (ехать против ветра трудновато), – поесть крупной поздней земляники, рассыпанной в дремучей траве по опушкам. И просто прокатиться, побывать в другом мире: дорога – поле – лес, лес – поле – дорога…

Дом. Дом, когда постоянно живёшь в нём, пусть только летом, не чувствуешь. А вот как приезжаешь в конце весны, входишь…Запах: единственный, запах именно этого дома, скрип именно этой вот двери… Тяжесть второй двери. Забухшая. Привыкаешь не сразу. Взрослые мыли полы, чистили, убирали, детей отправляли погулять. Мы бродили по кромке леса, щипали кислицу, собирали букеты ландышей. Поставишь такой букет – не букетик! – в банку: изба сразу осветится их белизной, и запах пойдёт такой, что дом, немного чужой с зимы, сразу станет милее и уютнее.

Для меня всё самое дорогое начинается с этой буквы – буквы-дома, буквы-добра. Дом, детство, деревня, душа, дочь ДАРья, тоже заставшая уходящую натуру, пусть самым краешком.

Двор. В моём детстве никакой скотины там уж не держали, хотя хлев сохранился – мы туда залезали. На дворе козлы стояли, дрова пилили (я тоже пилила), позже – керосинка (из-за запаха – подальше). По лесенке из трёх ступенек залезаешь на поветь.

Дождь. Дождь в деревне – это смотря какой. Короткий грозовой – пришёл и ушёл. Если льёт и льёт, а дома не сидится, надеваешь резиновые сапоги, плащ… зонтик ещё берёшь старый… бродишь, бродишь по деревне, а потом снова юрк в тепло, сухость, под крышу – почитать, порисовать, поиграть. Если так, накрапывает, можно капюшон надвинуть на лоб, затянуть – и за грибами… Авось не разойдётся. Но приходишь всё равно – хоть выжимай. Трава, кусты, деревья – всё ведь мокрое. А зато вон какая корзинка, а?!

Донник. Облако, марево зноя, полевых и луговых запахов, смешивающееся с дуновением свежего волжского ветерка. Идем на Волгу вдоль тропинки, и на травяной полоске по пляжу цветут донник, львиный зев, сурепка… медовые, сладкие, истомные ароматы… формула лета.

Дойка. Трижды в день над деревнями повисал ровный гул: в коровниках включали доильные аппараты. Не было бы часов, не показывайся из-за облаков солнце, время завтрака, обеда и ужина можно было бы определять по дойке.

Ель. Дерево – символ настоящего, дремучего леса. Особенно хороши лесные ели в ветреную погоду: по лесу идёт шум, подобный шуму прибоя. И тут берегись оторваться от спутника – моментально потеряете друг друга, и не докричаться сквозь гул ветра!..

Ёж. Первый лесной зверь, которого видит ребёнок. Идём в лес… Ну как в лес – поле да перелесок, мы зовём это «в Берёзки». Глядь, в траве шевелится что-то, бежит. Ёжик! А если за нами увязывался соседский Каштан, то ежей он нам находил не по одной штуке. Облаивал старательно. Прихватишь ежа чем-нибудь – иголки колются даже сквозь ткань. Стараешься развернуть – фыркает, пыхтит.

Жара. Летом – чаще всего. Но, как вспомню, её воспринимали просто как тепло. Всё-таки деревня наша, Галзаково, стоит на горке, и тень от берёз, и ветерок от них же. Но небо иногда нехорошо выцветало, если неделями стояли жара и сушь. А потом всё-таки созревали грозы. Выйдешь из дома, окинешь взглядом горизонт: заносит. Значит – затягивает, заволакивает небо тучами… Значит – гроза близко.

Жажда. Это когда в жаркий день пошли за земляникой. Наелись, набрали, уфф, пришли домой, в прохладу избы. Сколько воды я могла выпить, страшно представить! При этом я заранее мечтала: вот приду и буду пить из той белой, с голубой каёмкой кружки, из неё вода мокрее и вкуснее.

Жуки. Да ну, всякие там долгоносики клубнику нашу портят и малину… Но порой на меня и подружку что-то находило, и мы начинали собирать коллекцию красивых жуков. На бурьяне, на крапиве, где попало – зелёные, красные, пёстрые, блестящие. Полная банка. Полюбуемся и выпускаем. А так – божья коровка, конечно же, вот главный, любимый наш жучок. «Божья коровка, улети на небко…»

Журналы. Сельская библиотека не всегда работала – у библиотекаря тоже ведь огород и картошка с кабачками. А читать мне хотелось всегда. Перечитав детские книжки, я взялась за взрослые, которые добывала в чулане и на повети. Странные такие: «Дело было в Пенькове», «Ночной троллейбус», «Женщины». Ну и журналов в чулане было полно: «Работница», «Крестьянка» пятидесятых-семидесятых годов, «Юность» семидесятых-восьмидесятых. Мало того, что это было прочитано, но и перечитано не раз. А какие там были неправдоподобно цветные фото, и какие костюмы, какие силуэты!..

Закат. Над полями небо благостно розовело, являя нежнейшие оттенки красок. Солнце мягко опускалось в облака и медленно гасло. По цвету облаков и неба и отсутствию росы можно научиться угадывать погоду на следующий день. Любила я на закате бродить за околицей краем поля, сидеть на опустевшей автобусной остановке, наблюдать за теми, кто едет мимо.

Зной. Зной в деревне переносится легче. Но иногда совсем уж парило. И ясно – к грозе. На Волгу и на карьеры не идём и не едем, от дома далеко не отходим. Зной, ни ветерка, слепни, мухи, крепкий пряный дух листьев чёрной смородины. В доме было намного прохладней, но и то зной через сетку вливался в открытые окна. Закрывали окна только на ночь и, понятно, в грозу.

Заяц. Второй из первых диких зверей, увиденных в лесу. Мне, разумеется, сказали, что если насыпать зайчику на хвост соли, то он остановится и дастся в руки. Так что всякий раз, увидев зайца, я старательно гналась за ним.

Земляника. В начале июня было не совсем ещё понятно, что делать в деревне. А во второй половине июня поспевала земляника. Вот уж где начиналось раздолье! Не самые земляничные у нас поляны. Но вволю поесть и немножко принести домой в особой чашечке, хотя бы аромата ради, – на это хватало. А тут же находили и птичьи гнёзда, и подберёзовики-колосовики. Любимая моя ягода! Детская ягода.

Зима. В зимней деревне я бывала несколько раз, лет в пятнадцать, в шестнадцать, когда ездила к подруге, жительнице соседнего Капустина, учившейся в сельской школе. Первое, что помню: выходишь из автобуса и… глохнешь. Нет, это просто звуки исчезают. Их нет. Это снежная тишина, как пуховое одеяло, и чистый-чистый, блестяще-белый (на солнце) или матово-белый (в бессолнечный день) снег. Тихий снегопад. Все настолько не так, как летом, да и к нашему крыльцу не подойти – замело. Я сразу бежала в Капустино. Контраст стужи крыльца, сеней и жарко натопленной деревенской избы с её сложными запахами. А обратно я шла пешком. Проходящий автобус переполнен, не берёт пассажиров, значит, готовлюсь шагать до другого автобуса пять километров. Ничего, ноги молодые, резвые…

Ива. А может быть, это была вовсе ракита. Так или иначе, но она отлично исполняла роль звездолёта, на котором мы с подружкой – «космонавты» – летели от планеты к планете. Сидя вот на этой самой иве-раките.

Игры. В нашей деревне не водилось моих сверстников. В ранние годы моим приятелем был мальчишка моложе меня лет на пять, из очень неблагополучной семьи. Удивительно: я даже ни единого матерного словца от него не переняла. Мальчик походил на волчонка, однако всё же мы порой ловили рыбу корзинкой без дна, рыли какие-то норы в глине и так далее. А до того я хвостиком таскалась за девчонкой старше меня на шесть лет: мне три – ей девять. Так что, едва к кому-нибудь из соседей приезжали внуки или племянники, я «случайно» гуляла возле их калитки. И мы играли и в куклы, и в карты, и в «светофор», позже – в модификацию «казаков-разбойников» с нарисованной картой. И в обыкновенные прятки и догонялки, конечно. Да, еще существовали и настольные игры. В них играли в ненастные дни и особенно вечера. Прелестная ходилка «В лес по грибы», домино – древнее, деревянное, прочное, со стёршейся краской. Ну, карты – с подружкой и её бабушкой мы всё в «пьяницу» резались. С той же Катюшкой мы изобрели странную игру «разговор по телефону»: играли, будто звоним друг другу – две взрослые светские дамы – и часами рассказываем о каких-то любовных, поистине романных похождениях. Естественно, тоже жутко светских.

А когда нам надоедало прятать карты и рисовать на заборах знаки, мы устраивались в чьём-нибудь заулке (не в нашем – там бегать было неудобно) и принимались играть в «светофор». Суть игры проста: игроки находятся на одной стороне, чтобы перейти на другую, каждый должен показать водящему (стоящему посередине) загаданный им цвет. А попробуй найди на своём выцветшем ситцевом сарафанчике какой-нибудь вычурный «цвет морской волны»!.. Изощрялись, ох, как мы изощрялись. Врали на ушко водящему, мол, трусики такого цвета. Обнаруживали заколку этого цвета, тесьму на подоле и прочие чудеса в решете. Не помню, можно было сорвать цветок или травку?.. Играли до тех пор, пока в сгустившихся сумерках переставали различать какие-либо цвета вообще.