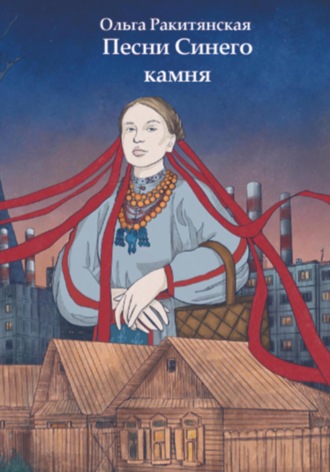

Ольга Ракитянская

Песни Синего камня

Верни свою птицу

Вяйнемейнен сидел на поваленном темном стволе древней сосны, у самого края октябрьских болот, и жарил на костре сосиски. С сосисок капал жир, шипел и потрескивал на мерцающих бревнах. Пахло горячей смолой и палым листом, а складную длинную вилку для жарки было так удобно держать, что Вяйнемейнен вдруг ощутил уют и спокойствие, каких у него не случалось уже очень, очень давно. Может быть, даже с тех самых пор, как он напел себе медную лодку и покинул на ней землю Карьялы. Люди сочинили потом про это немало сказок, но только он один знал, зачем тогда отправился в странствия.

Надо, надо чаще выбираться в лес. Особенно осенью. «А хорошо сделана вещица,– с удовольствием подумал он про вилку. – Не зря китайцам деньги платил. А ребята из мастерской еще посмеивались, что, мол, там на Алиэкспресс хорошего может быть. – Молодые, не понимают пока, что опытный глаз везде отличит мастерство». Вяйнемейнен всегда любил настоящих мастеров и сделанные ими вещи – удобные, добротные, во всем продуманные, словно для собственной матери старался человек. Такое ни с чем не спутаешь, откуда бы мастер ни был – хоть из Китая, хоть из Виро или Похьёлы – да пусть даже из самой Туонелы или из Линтукото, куда перелетные птицы отправляются по осени.

«Ильмаринену бы показать… Он забавные вещицы любит». Не надо, наверное, было об этом думать. Уют и спокойствие сразу сменились печалью, и веселое пламя на бревнах напоминало теперь совсем о другом огне – яростном и поющем, пылавшем некогда в кузне, о звоне молота, о перепачканном копотью, разгоряченном радостью лице брата.

Ильмаринен…Сколько же они не виделись? Много, много лет. Да что там лет – десятилетий. Скоро, пожалуй, счет пойдет на века. Это случилось еще тогда, в пору первого Великого Безумия, когда Пожирающая сердца, десятая дочь слепой Матери девяти болезней, которую даже сама родительница в ужасе отослала прочь, вырвалась на волю из пещеры. Никто не знал, куда в свое время девалась она, сеющая вражду, ненавистная всем, а Вяйнемейнен знал. И Ильмаринен знал. Это они с Ильмариненом напели ей поражение, медом целительной музыки залили ее пути – и мед этот жег ее, как огонь – выковали ей пещеру под землей без входа и выхода и заточили навеки. Как им казалось – навеки…

Но люди решили иначе. Им, видно, скучно стало жить, не враждуя, не убивая. И так долго звали они Пожирающую сердца, что истончились крепкие стены пещеры, сложенные из песен и меда. Песни и мед никому были теперь не нужны – а без этого они теряют силу. И полетели по небу железные птицы, поскакали по земле железные звери, железные страшные рыбы заплескались в морях и реках. И напрасно было взывать к Матерям лесным, полевым, водяным и болотным – эти матерей не знали. И не в Птичью страну летели они, и не Хозяйку леса искали, и не к Матери вод ласкались – они шли убивать. Друг друга, людей, которые их породили, и всех вокруг. И созданы были они из железа, которое людям когда-то принес Ильмаринен. Принес для счастья…

И тогда Ильмаринен в гневе изломал и молот свой, и кузню, и сам погасил огонь, никогда не угасавший. «Если люди хотят ковать Сампо из крови друг друга – пусть куют сами! Я им в том не помощник!» Так сказал Ильмаринен – и ушел. Куда – не знает никто. Даже сам Вяйнемейнен. Где он теперь? Может быть, стал поэтом? Он бы мог, Ильмаринен… Всякий настоящий мастер – немного поэт. А он был великим мастером. Встретятся ли они еще на этой земле?

Осенняя тьма сгущалась, стояла влажная тишина, какая бывает лишь в это время года. Молчало болото, молчали сырые мхи. И только осенний лес негромко вздыхал пожелтелыми листьями там, за границей светового круга. Вяйнемейнен смотрел в огонь, и сама собой рождалась песня.

О, Рябинная дева,

Сосновая матушка,

Ты, Елей пестунья,

И ты, Совоокая,

Волков зачинающая

От весеннего ветра!

О, Матери леса, силу подайте

Огню моему!

Пусть он горит

Жарче грозди рябинной,

Пусть пламенеет

Ярче осин в Месяц последних ягод,

Светит яснее берёз

В Месяце палых листьев

И волчьих глаз

В пору большой охоты!

О, Матери!

Дайте силу костру моему

И тем, кто пойдет за мной

По осенним болотам.

Шевельнулись ветки рябины над головой, сосна уронила шишку, глухо стукнувшую о мох. Еловая лапа прошуршала тихонько по зеленому тенту, натянутому над костром. И где-то вдали, на границе слуха, полилась в ночное небо протяжная волчья песнь. Вяйнемейнен кивнул благодарно. Матери леса слышали его по-прежнему. Матери всегда слышат…

Эх, будь это в прежние времена – немало лесного народа откликнулось бы на такую песнь-заклинание. Дочери леса уже плясали бы у костра, носились бы белками по стволам, сидели бы у огня, хихикая. Добрые духи-халтии и робкие милые кейю болтали бы о делах лесных и болотных с озорными детьми мхов и грибов – меннинкяйненами. И, может быть, само золотое яблоко леса, бурый мохнатый Отсо, пришел бы поглазеть на пламя и послушать пение Вяйнемейнена.

Теперь не то… Здесь, на тверской земле, вдали от Суоми и Карьялы, живут совсем другие существа, да и те запуганы людьми за годы Великого Безумия. Теперь только и остается, что жарить в одиночестве сосиски на огне. В рюкзаке совсем некстати пропищал лесной мышью сигнал Вотсапа. И еще раз, и еще… Вяйнемейнен нахмурился – опять кому-то с работы неймется. Нет уж, у него законный выходной! И вообще, он в лесу без связи. Совсем без связи, понятно? Кому-то на том конце линии, видимо, стало понятно. Телефон перестал пищать, к костру вернулась осенняя тишина. «А зато сосиски у меня – с сыром», подумал все-таки Вянемейнен, и чувство уюта начало понемногу возвращаться.

«Чего это ты тут делаешь?» -раздвинув рогами-лопатами ветви рябины, прямо в огненный круг, с любопытством, высунулась голова – то ли лосиная, то ли человечья. Глаза у головы были хитро прищурены, и в рябине явственно слышалось нетерпеливое притопывание невидимых в темноте копыт. Хийси! В прежние времена не все бывало гладко в их с Вяйнемейненом отношениях – но теперь это забылось, и Вяйнемейнен даже обрадовался старому знакомому. Хийси появлялся не всегда кстати – но всегда вовремя. Вот и теперь, стоило сосискам зарумяниться…

«Чего это ты готовишь?» – Хийси всегда начинал разговор так, будто они расстались час назад, не больше. А не виделись они, пожалуй, давненько. Не дожидаясь приглашения, Хийси проломился через рябину к костру, уселся на сосновый ствол, пихнув Вяйнемейнена косматым боком – дай, мол, и другу местечко – бесцеремонно ухватил когтистой лапой сосиску и принялся жевать ее, причмокивая. «А вкусно! Человечья еда, небось?» Вяйнемейнен пожал плечами – а что тут говорить? В лесу на кустах сосиски с сыром не растут.

– Давненько я человечьей не ел… Уже и забывать стал, какая она бывает. А они вон чего нового напридумывали, люди! – Хийси потянулся за второй сосиской и утробно вздохнул – то ли сыто, то ли печально. – Вот в прежние-то времена… не забывали люди меня угощать. Как пойдут в лес – так обязательно гостинчик для Хийси, для меня, стал быть. А то и нарочно к камням да выворотням носили, знали ведь, что я того, на гнев скор, а покушать люблю. Теперь не то, позабыли люди старую дружбу…

– Это с тобой, что ли, дружба? – хмыкнул Вяйнемейнен. – Ты же их никогда особо не жаловал.

– А за что мне их жаловать? – возмущенно затряс Хийси рогами. – Они про меня вон сколько сказок сочинили! Нехороших! Мол, и в лесу я им козни всякие строю, и в болото заманиваю, и буяню по осени… А что они на болота за клюквой пьяные ходят, в лесу пакостят и к лосям в пору гона с луками да копьями лезут – это я, что ли, виноват? Ну, скажи, Вяйне – я?

– Несправедливо, конечно, – примирительно сказал Вяйнемейнен. – Да они не про тебя одного сочинили. Про меня вот тоже, еще и похуже… Слышал небось про Айно?

– Это которая из-за тебя утопилась?

Вяйнемейнен поморщился.

– И ты туда же. Верно говорят – слухи сорока на хвосте разносит, да потом не соберешь. Не утопилась она. И не из-за меня. Она от братца своего, Йоукахайнена- бездаря, сбежала. Бывают, знаешь, такие… Три слова кое-как в строку сложили, две струны на кантеле дернули – и уж они рунопевцы, уж они сказители вещие! А что слова у них в строке, что чага на пне гнилом – во все стороны торчат, и струна не поет, а сойкой орет – это им все равно, того они и сами не слышат. Вот и Йоукахайнен из таких. Возомнил о себе невесть что, меня унизить решил, перепеть да опозорить…

– А ты его песней в болото по шею загнал! Знаю, знаю! И он тебе посулил сестрой откупиться, Айно! Выходит, люди-то не наврали?

Вяйнемейнен снова поморщился.

– Не загонял я его никуда. Он сам от позора подальше в болота сбежал. Над ним ведь даже сойка распоследняя смеяться стала, о других уж не говорю! И что надумал, подлец: породниться со мной, сестру свою за меня замуж выйти заставить! Мол, не уменьем своим, не мастерством – так хоть родней прославлюсь. Буду всем говорить, что я самого Вяйнемейнена шурин – может, тогда и песни мои люди зауважают!

– Он что, дурень совсем? Сестра сестрой, да тебя-то, Вяйне, жениться силком не заставишь! Или ты сам на Айно поглядывал? Ну, признавайся – поглядывал? – Хийси лукаво подтолкнул приятеля косматым локтем в бок.

– Да не поглядывал я, – вздохнул Вяйнемейнен. – Надо мне со всякими родниться… Это дурень тот надеялся – мол, покрасивее девку оденем, так он и уши развесит. Принуждать ее начал – чтоб, мол, принарядилась и меня соблазнять пошла. И если б он один – что ей брат, она бы посмеялась только. Но он ведь мамашу свою убедил, что это родство ему вот как необходимо! А мамаша у него такая, знаешь, была – до дочки и дела нет, зато сыночек единственный – свет в глазу, яблочко золотое и серебряное. И стали они вдвоем на Айно… А против матери как ей пойти? Только разве мать поменять. Вот и поменяла: к Матери воды в дочери ушла. Теперь рыбкой плавает, серебряной и золотой, а то снова девой обернется, зеленые косы на быстрине полощет, песни на перекатах поет. Голос-то у нее получше, чем у братца… А Йоукахайнен с мамашей со злости и распустили слухи – что утопилась она из-за меня, а люди поверили, и пошла слава по свету. Лучше бы уж, как про тебя рассказывали, что я по лесам буяню!

– Вот, говорил я тебе, Вяйне – не жди ты добра от людей, – наставительно постучал копытами Хийси и засунул в рот третью сосиску. – А ты все – люблю я их, то, се, хм, хм… – последних слов за чавканьем было уже не разобрать.

Дрова в костре понемногу прогорали, пламя опало, и Вяйнемейнен, нехотя поднявшись, шагнул в темноту за новым полешком.

– На валежник не наступай, – негромко сказал ему вслед Хийси. – Он скользкий сейчас, как брюхо у слизня – раз, и мордой в грязь!

– Без тебя знаю, – добродушно проворчал Вяйнемейнен, входя в огненный круг с поленом в руках. – Чуть не слетал уже. И верно, скользкие стволы, как мыло.

– Как мыло… Что-то слов человечьих у тебя многовато стало. И то – сколько уж мы с тобой по лесам не бродили? Почитай, с позапрошлого лета! На денек заскочишь, ночку переночуешь – и поминай как звали! Нехорошо так, Вяйне.

– «Нехорошо», – со вздохом передразнил его Вяйнемейнен. – Это у тебя, Хийси, все просто – живешь себе в лесу, когда захотел – встал, когда захотел – спать лег, что вздумалось, то и делаешь. А я с людьми живу. Работаю. С работы так просто, когда захотел, не сорвешься. Да вот, полюбуйся, – он рывком вытащил из рюкзака давеча пищавший телефон, открыл Вотсап, сунул Хийси прямо под нос.

– Это чего? – недоуменно заморгал Хийси.

– Ах да… Прости. Сейчас я тебе прочту.

На экране светилось паническое сообщение от контакта «Саша Мануфактура»: «Вениамин Ильич, знаю, что вы выходной, но у нас тут срочный заказ из Карелии, хотят двадцать штук хроматических кантеле! Что делать, Коля и Паша без вас ведь запорют? Или пусть начинают без вас, а то времени мало? Ответьте срочн, плз!

– Это значит «пожалуйста», – разъяснил Вяйнемейнен Хийси. – Из языка этих… саксов. Ну, помнишь, которые…

– Русы, что ли?

– Да нет, другие. Кстати, русы теперь шведами называются. Ты, Хийси, учти – времена изменились, и имена вместе с ними. Скажешь по-старому – тебя, пожалуй, совсем наоборот понять могут. Русами теперь вены зовутся…

– Да мне по мухомору, – недовольно замотал рогами Хииси. – Пусть там люди как хотят друг дружку зовут, лишь бы в лес лишний раз не лезли. Тебя вон тоже обозвали – «Ильич» какой-то. Это что, вроде того… Ну, помнишь, когда наши люди болотные между собой передрались, наслушались соседей и тоже давай – одни за золотых, другие за серебряных…

– За красных и белых, наверное.

– А, один мухомор! Не запомнил я. Мне что красные, что серебряные – я их всех под зад копытом, чтоб драться неповадно было у меня в лесу. Так вот у тех, которые за серебряных… Или за золотых, не помню… Вроде был такой вождь, как тебя звали. Лысый.

– Эх, Хийси, – крякнул Вяйнемейнен. – Не любишь ты людей. А раз не любишь – то и не знаешь о них ничего. А знал бы, так меня бы не равнял со всякими… перкеле. Тот – Владимир был! А я у людей – Вениамин! Понял разницу?

– Да один мухомор, – уныло протянул Хииси. – Ты мне лучше скажи: зачем? Зачем ты на людей работаешь? Жил бы себе в лесу, сам себе хозяин. Или на озере где. Да хоть в Похьёле – и то лучше, там хоть не достанет никто. На что они тебе сдались, такие приставучие?

– Не понять тебе, Хийси, – вздохнул Вяйнемейнен, поправил зачем-то сапогом полено в костре, хотя оно и так лежало как надо. – Тебе бы всех под зад копытом – а мне не все равно. Я же не на людей работаю, а для людей. Для, понимаешь?.. Я поэт. Рунопевец. Мастер. Это все должно быть для кого-то. Я делиться привык. А если не делиться – так и жить тогда незачем. Неинтересно.

– Это у нас с тобой давний спор, – сказал Хийси с набитым ртом – он дожевывал, кажется, уже пятую сосиску. – Вы с Ильмариненом вечно вокруг людей крутились. То одно им подарите, то другое… А они и не ценят. Вон, Ильмаринен…

По лицу Вяйнемейнена пробежала судорога, и Хийси сообразил, что сказал лишнего. Разозлить великого кантелиста – это тебе не лось начихал, Хийси еще хорошо об этом помнил.

– Да я что, я ничего, – спешно забормотал он, наскоро проглотив остаток сосиски. – Я ж не то, чтобы… Ты мне лучше скажи – а чего не в Суоми тогда? Не в Карьяле? Там все-таки наши люди, знакомые. А эти, под Тверью, или как там здешние места зовут – и вовсе чужие…

– Да все потому же, – глухо сказал Вяйнемейнен, не глядя на Хийси. С лица его еще не сошла тень, но все же оно прояснялось мало-помалу – как лесная чаща при восходе луны. – Потому, что мне не все равно, кому помогать, а кому под зад копытом…

– Так ты обиделся на них, что ли? – догадался Хийси. – На Суоми с Карьялой? Что они этого… Хрестуса приняли? А, мой тебе совет – наплюй да разотри. Никому из наших это не помешало. Как верили в нас, так и верят. Ну, злобными всех скопом обозвали – так мне, например, не привыкать. А вы в моей шкуре побудьте, – захихикал он слегка злорадно – но все-таки не очень, кося осторожно глазом на Вяйнемейнена. – Про меня-то люди еще когда начали сказки нехорошие сочинять… До всякого Хрестуса. Вот как стали вместо доброй охоты лес выжигать и невесть что на пепелищах растить – так и начали. Хийси то, Хийси это… Стали леса бояться, к дому прилипли – вот и я нехорош стал. Охотники-то со мной и по сю пору дружат. И ты на дурней не обижайся. Вот увидишь, вернешься – еще и с почетом примут!

– Нет, не в обиде дело, – Вяйнемейнен задумчиво смотрел в сырую тьму, пахнущую грибами. Где-то вдалеке коротко вскрикнула птица – быть может, попалась в когти сове. – Это они про меня сказки свои сочинили – будто обиделся я. Нет… Ты помнишь, Хийси, как люди Карьялы бежали на юг от шведов?

– От русов?

– От шведов. Запомни уже. Так вот – бежали они в здешние леса. И местные вены приняли их хорошо, дали им землю, они выстроили здесь себе новую Карьялу… Ты знаешь, Хийси – они даже играли на кантеле! – Вянемейнен мечтательно улыбнулся. – И хорошо играли… И все же мне было тревожно за них. Когда ставишь баню в чужих лесах, всегда есть опасность забыть себя. Вот поэтому я и напел себе медную лодку. И ушел из Суоми и Карьялы вслед за ними. Им нужна была моя помощь больше, чем тем, кто оставался.

Потрескивало пламя, смола из сухих бревен плавилась с тихим шорохом, и невидимые золотые листья качались в темноте над головами сидящих. Осень устала ходить целый день по болотам и присела напротив отдохнуть у костра. Так сидели они втроем и молчали. Даже Хийси на время забыл о сосисках, задумавшись о чем-то своем. Прошло немало времени, прежде чем Вяйнемейнен заговорил снова.

– Я не ошибся тогда. Беда пришла. Пожирающая сердца вырвалась на волю, и Великое Безумие перемешало всех, словно в котле. Оно разметало детей малой Карьялы, они оказались поодиночке посреди бурного моря чужих людей и смерти. И поодиночке забыли о том, что они дети Карьялы, люди болот, внуки мохнатого Отсо. Забыли не все, но слишком многие. Представь себе, Хийси – я встречаю теперь их потомков, которые не знают родного языка. Да что там языка – у них нет даже луонто, третьей лесной души… Они потеряли свое родство с лесом. А это страшно.

Хийси фыркнул испуганно и недоверчиво.

– Как это – нет луонто? А как же они живут?

Вяйнемейнен вздохнул тяжело, с присвистом, как больной грудью.

– Как живут? Плохо живут, Хийси. Пьют. Ссорятся. Бедствуют. На дворах нищета, потому что в груди свищет ветер из Похъёлы. Друг на друга кидаются и на соседей – лишь бы забыть о боли от пустоты… Человек, потерявший родство, потерял самого себя. Им нужен лес – они забыли туда дорогу. И нет у них луонто-проводника, нет больше лесной души. Оттого все их беды.

Бревна в костре малиново светились, и Вяйнемейнен, не вставая, подбросил в огонь несколько тонких сучьев. Пламя взметнулось ярче, шире раздвинуло темноту, заиграло алым на походной куртке Вяйнемейнена и косматой шкуре Хийси.

– И знаешь, Хийси – есть еще одно… Когда я пришел сюда вслед за детьми Карьялы, то обнаружил, что здесь и до них жили болотные люди, потомки Отсо. Жили давно, и не ушли никуда – но растворились. Стали венами, забыли свой язык и песни, и Отава для них теперь не Мать золотых лесных яблок, не Великая Верша для лунных рыб и песен, а просто одно из созвездий. Может быть, это даже не так и плохо – все же они сохранили луонто, хотя забыли все остальное. Лес был их домом по-прежнему. Но Великое Безумие бросило и их в общий котел, перемешало железной палкой, и тогда им пришлось даже хуже, чем детям малой Карьялы. У тех оставалась еще хоть какая-то память, и они могли за нее ухватиться. Эти – нет.

– Вот ведь… перкеле, – ошарашенно фыркнул Хийси и засунул в рот седьмую сосиску, видимо, чтобы немного прийти в себя после услышанного. – И ты, конечно, тут же решил на помощь прийти? Вы с Ильмариненом… Ладно, молчу, хм, хм…

– Да, – Вяйнемейнен кивнул. – Когда пришло Великое Безумие, я понял, что теперь им без меня не справиться. Только я могу им помочь вновь обрести лесную душу. Потому что я могу вернуть им кантеле. И тогда его голос и песни сами сделают свое дело. Потерянные внуки Отсо сами напоют себе луонто и дорогу в родной лесной дом…

– И как, получается? – Хийси чавкал восьмой сосиской, почесывая ногу копытом.

– Получается, – лицо Вяйнемейнена вдруг озарилось изнутри теплым неярким светом, будто внутри него зажегся еще один костер. – Получается, Хийси…

Он смотрел на пляску огня – и видел многое. Многих. Например, тот майский день, когда…

…Юная женщина задумчиво тряхнула головой. Ей было лет двадцать-двадцать пять, светлые волосы собраны узлом на затылке, но непокорные прядки никак не хотели подчиниться строгому порядку прически, выбивались туда и сюда, золотыми рыбьими хвостиками торчали в разные стороны. И сама она была такой же – внешне молчаливой, но словно готовой в любой момент заплясать, запеть, как речка на перекатах. Серые глаза с голубизной напомнили Вяйнемейнену о давно не виданных озерах Виро и Карьялы. Он стоял рядом с ней, сложив на груди руки, утопив подбородок в седой бороде, и терпеливо ждал.

– Наверное, все-таки эти… Или…

Они стояли на складе гусельной мануфактуры – Вяйнемейнен, юная женщина и ее муж, почти такой же юный, как и она сама. На столе-верстаке перед женщиной лежали гусли – два двенадцатиструнных инструмента. Один был похож на крыло неведомой птицы, и посреди этого крыла полевым васильком распахнулась розетка. Другой походил на птичье перо, и продольные прорези – резонаторы вдоль всего его тела только усиливали это сходство. Оба эти инструмента вышли из-под руки настоящего мастера. Не Вяйнемейнена – но Вяйнемейнен глубоко его уважал, как только может уважать один мастер другого. И оба инструмента были прекрасны – каждый по-своему. Но ни один из них – не был ее инструментом. Вяйнемейнен знал, почему. И еще он знал, почему сегодня, в выходной день, именно ему выпало дежурить на мануфактуре. А юная женщина не знала. Пока не знала. И поэтому никак не могла решиться. «Может быть…» – она тронула струны робкой рукой – в который уж раз! – оглянулась в замешательстве на мужа… И тут ее взгляд упал на полки с готовыми инструментами. Именно туда, куда он должен был упасть рано или поздно. Ведь не зря Вяйнемейнен остался дежурить сегодня.

«Ой, а это что? Можно… посмотреть?» На стол перед ней легло теперь кантеле – то самое кантеле, которое Вяйнемейнен с таким усердием строил, отделывал, полировал неделю назад. Простое кантеле с десятью струнами, без хроматических клавиш. Но именно такие кантеле Вяйнемейнену нравилось делать больше всего. Именно такое он создал когда-то из костей и зубов щуки, а потом – из столетнего дерева. Именно такие кантеле обращали свой голос к лесу и напевали путь заблудившимся луонто. Золотистый инструмент выгнул птичью головку, махнул серебряным рыбьим плавником, глянул из круглой простой розетки дремучими глазами Отсо…

Женщина ахнула – или тихонько вздохнула – совсем не так, как при первом взгляде на гусли. Этот вздох словно вырвался из самых глубин ее души – тех глубин, о которых она сама до сих пор не подозревала. Где пустота давно уже болела, требуя наполнения. Она осторожно коснулась струн – куда увереннее, чем раньше… «Погоди, погоди, – вдруг встрепенулся ее юный муж, до сей поры молчавший, видно хотел, чтобы жена выбрала сама. – Оно, кажется, не настроено. Дай-как мне ключ…».

«Конечно, не настроено,– с некоторым неудовольствием подумал Вяйнемейнен. – На нем ведь неделю никто не играл. Вот только зачем влезать, пусть бы мастер…» Но обидеться он не успел, потому что парень вдруг удивительно ловко заработал ключом настройки. Обычно юнцы его возраста вытаскивали из кармана электронный тюнер или хватались за тот, что нарочно для таких случаев лежал на верстаке – но этому парню ничего подобного и в голову не пришло. Умелыми, опытными руками поворачивал он колки, чутко вслушивался, наклоняясь, и вполголоса бормотал то ли себе, то ли инструменту: «Так, это у нас будет соль… А если сюда диезик? Нет, не пойдет, а если…».

И Вяйнемейнен опытным взглядом с удивлением узнал в нем мастера. Еще юного и не всегда опытного, но настоящего мастера, уже уверенно вставшего обеими ногами на вечную дорогу всех мастеров.

– Ты гусляр? Или мастер по инструментам? – стараясь не выдать своего любопытства, спросил он парня. Вяйнемейнен так и не привык к новому обычаю говорить одному человеку «вы», как будто их много. Впрочем, его возраст и седая борода давали ему такое право – не привыкать.

– Я гитарист, – ответил парень, повернувшись вполоборота и продолжая работать ключом. – И на баяне учился, только давно, в музыкальной школе еще.

Вяйнемейнен кивнул одобрительно. Сам музыкант, отец кантеле – он так никогда и не смог разобраться, как можно играть на баяне, где столько клавиш, но ни одной не видно во время игры. А этот парень смог! Что ж, пусть молодые мастера идут дальше отцов…

Он повнимательнее присмотрелся к парню: темные волосы, тонкий, с горбинкой, нос, усики над верхней губой. Его жена была дочерью малой Карьялы – это сразу было понятно, хотя она сама не помнила об этом. Но этот парень не имел отношения к внукам Отсо. Даже в отдаленных предках у него не было болотных людей. И все-таки кантеле признало его, охотно и радостно откликалось его рукам – уж Вяйнемейнен-то знал разные голоса своего порождения. Конечно, это потому, что парень был мастером, человеком, способным понять любой инструмент. И все же не только поэтому. Было еще что-то неуловимое…

Вяйнемейнен всмотрелся получше – и вздрогнул. Он ясно увидел, что за плечами парня, обнимая его медовыми лапами, стояла луонто. Лесная звериная душа. Та третья душа, которой пока еще не было даже у этой потерянной дочери Карьялы… Луонто – у человека не из болотного рода? Не рожденного матерью Суоми или Карьялы? А впрочем, вдруг подумал Вяйнемейнен: «Почему бы и нет?» Всю свою долгую, по человеческим меркам – вечную жизнь он жил среди рода Отсо, людей болот, трудился для них, помогал им. И потому он не слишком много знал о других людях. «Совсем как Хийси,» – усмехнулся он про себя.

Но ведь и другие люди вышли когда-то из той же утробы, произросли из того же корня, что и люди болот. Они тоже должны были некогда знать Матерей лесных, полевых, водяных и болотных. И других, о которых не знал даже сам Вяйнемейнен, потому что никогда не бывал в тех краях. Так почему бы им и не быть в родстве с лесом, водой и полем? Почему бы им не иметь свои луонто – пусть даже они зовутся по-другому? И, может быть, беда не только внуков Отсо, но и всех людей именно в том, что они забыли об этом родстве?

Может быть, именно поэтому, не умея назвать свою боль – они призвали Пожирающую сердца и Великое Безумие? И, может быть, в таких, как этот парень, таится исцеление не только для детей Суоми и Карьялы – но и для всех? Просто каждому нужно найти свою песню? Мысль эта была неожиданной. И Вяйнемейнену захотелось в лес, сейчас, немедленно, чтобы сидеть у костра, слушать урчание, пение, щебет и крики весенней ночи и обдумывать то, что открылось ему так внезапно.

Но была еще она – золотая юная дочь малой Карьялы, серебристая рыбка неведомых ей озер. Та, ради которой старый Вяйнемейнен остался сегодня на мануфактуре. И ей мог помочь только он. Женщина коснулась настроенного инструмента, пробежала пальцами по струнам – сначала нерешительно, потом все смелей и смелей… И вдруг – заиграла. Игру эту никак нельзя было назвать умелой – но она была настоящей. В ней были тоска и призыв, и плеск озерной волны, взмах весла над затоном и запахи палых листьев. Лунный болотный голос сиелулинту – птицы, возвращающей душу. И птица эта все приближалась, летела стремглав из самого Линтукото, и звериная луонто, еще неведомая даже Вяйнемейнену, следовала за ней из лесов.

Женщина все играла, словно забыв обо всем – даже о себе… И Вяйнемейнен знал, что дело его уже сделано. Она перестала играть так же внезапно, как начала и, кажется, сама еще не понимала, что произошло. Лишь оглянулась на мужа – без слов. Но в ее взгляде больше не было растерянности. А ему, привычному говорить музыкой, видно, и не нужны были никакие слова. «Аня, – выдохнул он, – конечно. Конечно, мы берем кантеле. Это же твой инструмент, сразу видно… То есть слышно». «Айно, – понял вдруг Вяйнемейнен, – Ее зовут Айно».

Косы темного золота полоскались в тумане, на перекате, между серебряных струй, сплетались с водяной травой… Звонкий смех разносился над озером, и песня звучала рассветной росой, и серые глаза насмешливо глядели из-под волны, из дома Матери вод…

Он ведь сказал Хийси неправду. Вернее, не всю правду. Он не то, чтобы поглядывал на Айно – он любил ее. И она это знала. И Йоукахайнен знал. Не такой уж он был дурень, Йоукахайнен – понимал, на что рассчитывал. Вот только Айно Вяйнеменен был не нужен. И он это знал. А Йоукахайнен так и не смог понять своей хитрой, но бездарной головой, что настоящий мастер никогда не станет добиваться любви окольными путями. Тем более – силой. Как давно это было…

Новая, юная Айно счастливо прижимала к себе золотистое кантеле, будто птицу из Линтукото, возвращающую потерянные души. И ее юный муж так же счастливо глядел на нее саму, радуясь ее радости. «А ведь ты – рунопевец, парень», – хитро прищурился Вяйнемейнен. «Не признался, но я-то знаю. Мастер мастера всегда угадает. И твоя Айно любит тебя. Тебе повезло. Ты счастливее меня, и это хорошо. Хорошо, что рунопевцы тоже иногда бывают счастливы… Об одном тебя прошу: помоги ей найти свою луонто. Ты можешь, я знаю и это. Очень тебя прошу – как мастер мастера… Пусть она никогда не скажет, будто кантеле построено из слез».

Костер догорал, и Хийси уже не было рядом. Вяйнемейнен и не заметил за мыслями, как тот ушел. А впрочем – сосиски закончились, что ему тут еще делать? Вяйнемейнен усмехнулся и бросил в огонь пустую упаковку. Она взметнулась было пламенем, но огонь тут же опал – это тебе не смолистые бревна и сучья, здесь огню пищи немного. Вяйнемейнен хотел было подняться, чтобы подбросить в костер очередное полено, но взглянул на небо и раздумал. Так же неслышно и незаметно, как уходил Хийси, раздвинулись темные тучи, и Небесная Лосиха, Мать медолапого птичьего старика, поскакала по небу. Где-то там, за границей неба, птицы и души летели за ней в Линтукото, вращались на вечном золотом колесе жизни. Год пришел к повороту.