Оскар Фишель

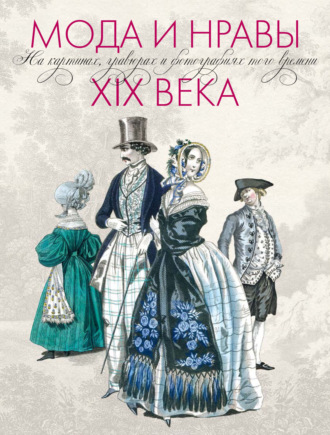

Мода и нравы ХIX века. На картинах, гравюрах и фотографиях того времени. 1790-1914

© В. Максимова, перевод, 2023

© А.А. Васильев, предисловие, модные иллюстрации, 2023

© ООО «Издательство «Этерна», издание на русском языке, 2023

Предисловие к русскому изданию

Александр Васильев,

историк моды и коллекционер

Мода – зеркало истории. Ни для кого не секрет, что всякое модное новшество, внедряемое в любой социальный класс в любой точке мира, является моментальным отражением уровня экономики, культуры и искусства, регулируется особенностями климата и доминирующего вероисповедания, а также балансом соотношения между мужским и женским населением, что отвечает за функцию привлекательности и ман-кости одежды и всего образа. Перед Вами, читатель, уникальная книга.

Ее ценность определяется большим количеством иллюстративного материала, в большинстве своем ранее не публиковавшегося в России.

Это важное, на мой взгляд, замечание, имеет прямое отношение ко всем сходным иллюстрациям из Фонда Александра Васильева, публикациям редких портретов из собраний всего мира. Это увлекательное и аналитические издание написано двумя немецкими исследователями, историками моды, жившими во вторую половину XIX столетия и первую половину XX века. Они современники и живые свидетели всей той увлекательной модной хронологии, которая затронула мир с 1789 года, времени Великой Французской революции, и до 1914 года, даты окончания Прекрасной эпохи.

Немецкий писатель и историк моды, один из авторов этой книги, Макс Ульрих фон Бён (1860–1932) – аристократ и педантичный исследователь. Он автор многих книг по истории культуры, в том числе многотомного исследования по истории костюма Die Mode, его очень высоко ценила мой учитель по истории костюма, широко известная в России исследовательница Мария Николаевна Мерцалова. Герой моего повествования Макс фон Бён происходил из померанского дворянского рода. Как сообщает биограф, его родителями были подполковник Хуберт Оскар Фридрих фон Бён (1825–1913) и Сюзанна Яко-бин Йоханна фон Арним (1831–1891). Он посещал прусский кадетский институт с 1870 по 1878 год и мечтал о военной карьере. Эстетские увлечения заставили Макса переехать в Мюнхен, потом в Берлин, где он начал писательскую карьеру, которая привлекла к нему внимание.

Особым увлечением искусствоведа стали Испания и Италия и их костюмы. Его успешными книгами были «Испанские фотографии путешествий» (1904), «Джорджоне и Пальма Веккьо» (1908) и «Лоренцо Бернини» (1912). Но наиболее известным творением Макса фон Бёна, которого современники называли «либеральным аристократом», стала его история моды, изданная в восьми томах в синем тканевом переплете между 1907 и 1925 годами. Эти достаточно компактные книги были переведены на французский, английский и испанский языки и стали украшением многих библиотек мира. Мое первое издание Макса фон Бёна мне удалось приобрести на блошином рынке Био Био в Сантьяго, столице Чили, в 1990 году.

Стиль изложения этого исследователя очень позитивен и информативен. Он ярко связывает факты из истории моды XIX века с соответствующим историко-экономическим контекстом, политикой, театром. Завсегдатай балов, отчасти и светский хроникер, Макс фон Бён порадует Вас сатирическими зарисовками из жизни аристократов и буржуазии своего времени. Он часто связывал историю моды со своей родиной, Германией, но никогда не принижал роли Франции и Великобритании, главных законодательниц женских и мужских силуэтов в моде XIX столетия. Вас удивят порой уникальные сведения о количестве платьев, обуви, шляпок или жилетов в гардеробах модниц и модников того времени. Автор приводит в пример гардеробы икон стиля наполеоновской, викторианской эпохи и времен господства стиля модерн. Его личным наблюдением стала важная сентенция, что в Германии одевались по случаю, а в Англии – по времени суток. Интересной является мысль о влиянии плутократии на течение модной истории. Прогресс в промышленности, текстильном производстве, детское образование, женская эмансипация, общественный транспорт, колониальные империи – все это составляет увлекательную мозаику для исследования и формирует модные новшества.

Следует отметить, что авторы этой книги практически ничего не пишут о русском влиянии на мир европейской моды, но вскользь упоминают стиль Льва Бакста в его театральных работах для «Русского балета» Сергея Дягилева, оказавших большое влияние на творчество Поля Пуаре, Пакена, Дреколя, сестер Калло, леди Дафф-Гордон, Надежды Ламановой и других значимых творцов моды того времени. Не только театр, опера и балет, но, конечно же, и спорт повлиял на моду того далекого века. Тяга к гигиене, удобству, чистоте и комфорту тоже внесла свои коррективы. Вопрос ухода за платьями длиной в пол в эпоху XIX века всегда интересует наших современников. Важным аргументом авторов книги является то, что дамы из высшего общества, имевшие средства для выходных или бальных нарядов с грифами крупнейших парижских модных предприятий, никогда не носили их дважды. Это объясняет прекрасную сохранность многих исключительных творений прошлого в музейных и частных коллекциях мира.

Соавтором Макса фон Бёна в этой книге выступил другой эстет, историк моды и искусства из Германии Оскар Фишель (1870–1939). Он был знающим специалистом на 10 лет моложе партнера. Немецкие биографы сообщают, что Оскар Фишель изучал историю искусств в Кенигсберге и у Георга Дехио в Страсбурге, где в 1896 году защитил диссертацию по рисункам Рафаэля. Думаю, что взаимная страсть к итальянскому искусству сплотила двух исследователей прекрасного. В 1900–1901 годах он работал с собранием гравюр на меди музея Вальрафа-Рихарца (Wallraf-Richartz Museum) в Кельне, впоследствии в фонде Библиотеки костюмов Липперхайде (Lipperheidesch Kostümbibliothek) в Берлине. В 1914 году Фишель защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете по теме «Изобразительное искусство и сцена» и в 1923-м получил звание профессора истории искусств с особым статусом.

Обозначенные темы демонстрируют диапазон разброса его интересов в области истории искусств, где наряду с основным вниманием к творчеству Рафаэля, было увлечение историей театра. Новацией стали введенные Фишелем в Берлине в музее Кайзера Фридриха (Kaiser-Friedrich-Museum) упражнения перед оригиналами, как дополнение к университетским лекциям. Наряду с этим он преподавал в Государственной школе искусств (Staatliche Kunstschule) и в театральной школе Макса Рейнхардта. Его способности к педагогике и риторике проявлялись в публичных докладах и выступлениях на радио. Благодаря его тесным связям со сценическим искусством, возник проект создания в Берлине Театрального музея. Фишель сам не смог его реализовать, но идеи новатора получили воплощение на Германской театральной выставке 1927 года в Магдебурге. Он занимался также художественными и просветительскими темами в кино. Но основные исследования Фишеля в области искусства посвящены Рафаэлю, и они блестяще сформулированы в многочисленных трудах.

К числу его верных учеников относится немецкий художник Эрвин Бовин (1899–1972), который в автобиографии рассказывает о своем учителе. Последний раз ученик видел мэтра в Голландии, куда Оскар Фишель бежал от нацистского режима и откуда впоследствии переехал в Англию. Скончался Оскар Фишель в Лондоне, но память о нем и его творческом потенциале жива в этой книге. Сегодня нам не известно, какой процент текста стоит отнести к творческой энергии Макса фон Бёна, а какой – к Оскару Фишелю. Пусть русский перевод этого уникального издания позволит отечественному читателю больше узнать о тайных и явных рычагах в развитии моды и найти ответы на многие вопросы в увлекательном контексте модной истории.

Часть I

1790–1817

В июле 1789 года парижане взяли штурмом Бастилию. Феодализм, а вместе с ним и монархия пали, и современники с изумлением наблюдали за быстрым крахом всей системы, существовавшей веками. Идеи, которые до сих пор приятно занимали воображение аристократов в часы отдыха, стали фактами жизни; идеалы Руссо о естественных правах человека теперь стремились соответствовать реальности; класс граждан, до сих пор пребывавших в мрачной безнадежности, увидел, что темное небо освещено волшебными и волнующими сердце словами: «Свобода. Равенство. Братство». Волнение по поводу происходящих событий проникало в дома самых скромных подданных. Евангелие свободы действовало как опьяняющее средство и на высший свет, и на простолюдинов.

Германия присоединилась к общему ликованию, видя вначале счастливые перспективы. Но потоки эмигрантов, чьи привилегии и прерогативы были сметены в первые годы революции, хлынули в Германию, Англию и Россию. По мере того как со временем радикальный элемент одерживал верх среди якобинцев, угрожая уничтожением всего существующего во Франции, симпатии имущих классов становились всё менее выраженными, а пробуждавшаяся тревога правительств Европы заставляла их по возможности сдерживать революционные идеи. Но революция была триумфом идеи, перед нею рухнули государства и сам мир, казалось, потерял равновесие.

Настоящим Божьим орудием судьбы, для всех людей оказался маленький корсиканский генерал, чья беспримерная карьера, победа за победой, держала всю Европу в состоянии тревоги в течение почти десяти лет. Его боялись как некую разрушительную силу, противостоять которой было невозможно, и все же на него смотрели как на героя, чей гений и невероятные деяния намного превосходили любые способности простого смертного. Наполеон, столь одаренный природой, не нашел никого достаточно сильного, чтобы противостоять ему в его разрушительной деятельности. Старый мир рухнул под его ногами, он стоял у истоков нового порядка вещей, возникшего независимо от него. Когда роль Наполеона была сыграна, Европа вздохнула с облегчением и оставила человека, перед которым она так недавно трепетала, умирать одиноким и забытым в заброшенном уголке мира.

Модная иллюстрация

Париж, 1770

Наполеон Бонапарт

Художник Жак Луи Давид, 1780—1785

Любимое дитя

Художник Маргерит Жирар, 1803

В этом шатком состоянии общих дел жизнь человека часто сводилась к авантюрному стилю существования. Европа в течение тридцати лет видела, как принцы древнего рода лишались своих корон, были убиты или казнены, бежали или сидели в тюрьме; самые гордые дворяне Франции были вынуждены просить милостыню на чужбине или влачить нищенское существование, используя свои таланты. Герцоги, графы и маркизы, хорошо обученные всем искусствам, необходимым для того, чтобы вращаться при дворе, переносили свою французскую культуру за границу, в Англию или Германию, в качестве поваров, парикмахеров или мастеров фехтования.

Но вспышка Французской революции была не только политическим поворотным моментом в жизни наций, она также вызвала социальные перемены, за которыми последовал подъем нового общественного порядка, смыслом существования коего было растущее значение средних классов. Общество периода рококо было аристократическим, исключительным и игнорировало все, что находилось за пределами его ближайшего окружения. Его целью было в полной мере наслаждаться жизнью, которую его богатство и культура делали столь ценной. Новое же общество стремилось не к наслаждению чувственными удовольствиями, доведенными до высшей степени утонченности, а к интеллектуальному и духовному просвещению сердца и разума. Оно протестовало против существующего образа жизни, но что касается его собственного стиля, то оно не было свободно ни от экстравагантности, ни от педантизма. Безудержный произвол стиля рококо в конце концов лишил одежду легкости, что привело, после того как Келюс[1] и Винкельман[2] обратили внимание на античность, к постепенному внедрению классических форм в искусство.

В то время как Людовик XV был на троне, извилистые изгибы и смелые перекрестья стали больше походить на прямые линии и обычные углы, а в орнамент были введены завитки и пальмовые листья, поверхности стали гладкими, а линии – прямыми. Этот медленно развивавшийся стиль достиг своего самого привлекательного периода при Людовике XVI.

До сих пор этот стиль ограничивался изобразительным искусством, но теперь его правила должны были применяться во всех сферах жизни: новое общество было намерено стать классическим до самой сути своего существа. Идеал Руссо о возвращении к природе и простоте жизни поощрял это желание. Более естественный образ жизни средних классов казался родственным образу бытия древних, поэтому все тяготели к классике. Античность была взята за образец, и, соответственно, установились правила и предписания, каким мужчины и женщины рабски подчинялись. Это придало обществу того времени особый стиль. Его по праву можно назвать последним обществом, которое может похвастаться собственным стилем благодаря идеальному соответствию между его целями, идеями, характером и их внешним проявлением. Нам сейчас трудно понять, как мужчины и женщины сто лет назад были такими рабами эстетизма даже в самых тривиальных и повседневных делах. Предмету мебели для спальни не позволялось быть обычным, это был алтарь, посвященный богу сна, умывальник – богу чистоты, а камин – богу зимы.

Появилась опасность, что общество станет совершенно абсурдным в своем увлечении этой единственной идеей, но, к счастью, женщины пришли на помощь и положили конец преувеличенному классицизму. Только в конце XVIII века женщины начали играть ведущую роль в обществе, они были пропагандистами сентиментального идеала и фактически придали новый образ обществу. Они пытались сочетать образованность средних классов с утонченностью жизни и нравов старого режима; они ставили сердце выше головы, и в результате элегантная поверхностность стала преобладавшей в обществе, которым они правили.

Вместо обычных тяжелых фолиантов и тетрадей, украшенных орнаментом, теперь издавались альманахи и карманные книги, посвященные всем отраслям знаний. Женщины были неспособны серьезно относиться к обучению и воспринимали его как игру, они посещали лекции и покупали готовые коллекции природных диковинок. Их идеалом образования было знать обо всем понемногу и ничего досконально. Дамы стремились прежде всего развивать свою творческую и чувственнную личность, что было естественной реакцией против интеллектуальной тенденции эпохи, которая своим неумолимым рационализмом низводила все до уровня сухой прозы, поэтому самые спокойные годы Просвещения соответствовали годам самого буйного сентиментализма. Хорошим тоном считалось быть сентиментальным и взвинченным, давать безудержное выражение эмоциям, и многое в литературе того времени, что кажется нам аффектированным, было просто обратной стороной социальной условности, какая тогда была в моде. Сноб сегодняшнего дня выдает себя за скептика, сноб того времени – за человека чувств.

Модная иллюстрация

Париж, 1760–1770

Прибытие дилижанса

Художник Луи Леопольд Буальи, 1803

Но такая сентиментальность не мешала женщинам того времени быть отличными женами и матерями и самым хладнокровным и практичным образом обсуждать кухарок, утюги, белье и другие домашние дела. Эта чрезмерная утонченность чувств иногда служила маской бессердечия. Например, один дворянин, остановившись в Веймаре по пути в Париж, узнал, что его жена опасно больна. Получив от врача сообщение, что супруга умрет, он продолжил свое путешествие, потому что его сердце было бы разбито, если бы он присутствовал при смерти любимой.

Сентиментальность стала и прикрытием легкомыслия. Притворная чувствительность своеобразно проявлялась в общении между полами.

Семейное счастье

Художник Маргерит Жирар, 1810

Что уж тут говорить о возникавших необычных связях и нежных отношениях. Моральные идеи того периода были чрезвычайно либеральными, любовные отношения, а не брак, рассматривались как союз. Во Франции о таинстве прелюбодеяния говорили совершенно серьезно. Шесть тысяч браков были расторгнуты в течение первого года после того, как развод был узаконен в 1791 году. Евангелие свободной любви проповедовали такие известные писатели, как Шлегель[3], Ахим фон Арним[4], Гёте.

В период наполеоновских войн человеческая жизнь мало значила, что непреодолимо побуждало людей искать удовольствий. Один офицер рассказывал, что военные кампании дали ему возможность совершить приятную пробежку брачного опыта по всем странам Европы. Нигде не было времени для долгих размышлений.

Всякая связь с церковью была полностью утрачена. Неверие высших классов начало проникать в низшие и воспринималось ими как модный образ мышления. Высшее духовенство само часто было неверующим. Каноники и пребендарии заменили изображения Богородицы в своих домах бюстами Вольтера и Руссо. Более культурные люди не придавали значения какой-либо конкретной вере. Вильгельм фон Гумбольдт разрешил своим детям креститься как лютеране, англикане или католики, в зависимости от удобства момента. Савиньи оставили своих сыновей некрещеными, чтобы, когда они достигнут разумного возраста, они могли выбрать свою собственную религию.

Классический идеал все еще господствовал, и никто не осмеливался противостоять ему, но рядом с ним готика, как каприз фантазии, все еще умудрялась процветать, давая небольшую возможность для игры воображения, которая была изгнана из официально признанного искусства. Парки были заполнены готическими руинами и замками, такими же странными и устаревшими в своем роде, как готические романы и пьесы о рыцарях, разбойниках и призраках. Начали проводиться рыцарские турниры: в 1793 году при дворе в Рудольштадте; в 1800-м в честь королевы Луизы – в Фюрстенштайне; в 1807 году в Вене граф Зичи собрал в своем доме большое собрание рыцарей, которые одевались и сражались в обычном старонемецком стиле.

Когда появились немецкие поэты, чтобы рассказать Германии о настоящих чудесах и красотах былых времен, тогда эта детская игра превратилась в серьезную. Клеменс Брентано[5], Ахим фон Арним вернули своей стране ее древние песни и легенды, Йозеф Гёррес[6] и Вильгельм Гримм[7] – ее героическую сагу; Сульпис Мельхиор Буассере[8] – ее искусство. Романтики и немецкие писатели, собравшиеся в Гейдельберге в начале XIX века, пробудили в своих соотечественниках чувство собственной национальности, а вместе с ним новую силу и достоинство.

Модные иллюстрации

Париж, 1770

В пробужденную душу народа они вселили веру в величие прошлого, что придало мужчинам и женщинам смелости променять необоснованный идеализм на императивную реальность долга.

Стиль, знакомый нам под названием «ампир» и господствовавший около тридцати лет с середины восьмидесятых годов XVIII века, не сразу вошел в моду, а постепенно благодаря влиянию одного благоприятного обстоятельства. Рококо все еще процветало, когда неизвестный немецкий ученый, уроженец Дрездена, начал провозглашать совершенно новое евангелие искусства – безоговорочное подражание древним образцам. Дополнительный вес придавался учению Винкельмана, который вскоре завоевал себе всемирную репутацию благодаря открытию Геркуланума и Помпей, а также археологическим экспедициям в Сицилию, Нижнюю Италию и Грецию.

Парадоксальная идея, что искусство может создать неповторимые произведения путем точной имитации произведений прошлого, распространилась из Парижа по всему цивилизованному миру и стала догмой эстетов и критиков. Миряне тем более были готовы принять это, поскольку предоставлялся удобный стандарт суждения. Художники, подобные Менгсу[9], стали интерпретаторами новой идеи, которая настаивала на идеальной красоте вместо грубой, «банальной» природы и на длительном изучении древней скульптуры, ее одну считала достойным образцом. Таким образом, «красивое» и «классическое» стали синонимами задолго до того, как дореволюционные идеи сделали последнее слово синонимом добродетельного, или до того, как поколение, жившее в 1789 году, сочло его эквивалентом демократического. Люди революции в своем страстном порыве хотели порвать не только с традицией, но и со всем цивилизованным прошлым, чтобы свободный народ мог основать свою культуру на почве, не оскверненной ни одним монархическим правительством. Более того, они не нашли аналога величию своего собственного героизма, кроме как классические времена, и поэтому ассоциировали идеи родины, свободы и долга с героическим периодом Римской республики.

Искусство как таковое они охотно предоставили бы самому себе, если бы не появилась сильная личность, которой удалось обеспечить должное место искусству, а в дальнейшем – добиться признания своего собственного стиля как единственного заслуживающего внимания. Этим человеком был Жак Луи Давид, кого восторженное восхищение классическими временами превратило в фанатичного публициста. Слава была ему обеспечена после 1784 года, когда он написал «Клятву Горациев»[10], где он эффектно пригвоздил к позорному столбу правящий класс. В то время искусство в целом и художники оставались исключительно на службе у знати и духовенства, что вызывало величайшее презрение у якобинцев. Картины Давида были пламенными манифестами республиканских настроений.

Клятва Горациев

Художник Жак Луи Давид, 1784

Его картины трогают нас, как страстный крик, как будто к их колориту примешивается что-то от возвышенного энтузиазма того ужасного времени, как тихий ропот в пустой раковине напоминает нам о далеком всплеске. Эти работы показывают нам Давида как великого реалиста, вместе с его портретами они остаются все еще молодыми и свежими, в то время как те, в которых, по его мнению, он наиболее отличился и показал себя настоящим древним римлянином, теперь совершенно вышли из моды. Но сам художник подчинился диктатуре преобладавшего вкуса своего времени, учеников были сотни, его влияние распространилось на весь мир. Как придворный живописец императора, он должен был изобразить все главные события той поразительной эпохи. В 1820 году, когда ему было за семьдесят, он критикует Гро[11] за то, что тот отказался от живописи в более величественном классическом стиле. И последний, долгое время создававший свои лучшие картины и использовавший кисть для более благородных сюжетов, чем когда-либо описывал Плутарх, больше доверял знаменитому мастеру, чем собственному вдохновению, и мучился угрызениями совести, что подал плохой пример своими картинами повседневной жизни. Он возвратился к мечтам о мифологии и древней истории и печально погиб, занимаясь работой такого рода[12].

Мадам Рекамье

Художник Жак Луи Давид, 1800

Другой ученик Давида всю жизнь сетовал на то, что судьба не позволила ему посвятить себя великому стилю искусства, а вынудила, к счастью для нас, придерживаться портретной живописи. Потомство ставит портреты Жерара[13] намного выше его мифологических произведений.

Мадам Рекамье

Художник Франсуа Жерар, 1805

Мария Антуанетта. Портрет с розой

Художник Элизабет Виже-Лебрен, 1783

Его знаменитая картина «Психея», после показа которой ни одна из дам не надевала ничего, кроме белого, чтобы выглядеть неземной, стало достаточным доказательством его готовности пожертвовать телесностью, жизнью и правдой, когда речь шла об идеале, в то время как на портретах он придерживался реальности. Он знал, как интерпретировать дух и интеллект моделей и придать очарование своим моделям, и это сочеталось со вкусом и тонкостью исполнения, а также богатым и превосходным колоритом, что делало его работы очень привлекательными.

Мы не можем привести лучшего примера характерного различия между мягким и очаровательным стилем Жерара и суровой, более мужественной манерой живописи Давида, чем их портреты прекрасной Жюльетты Рекамье[14]. У Давида она весталка, холодная и неприступная, а у Жерара – уступчивая, неотразимая и очаровательная. Неудивительно, что последний был модным художником, пользовавшимся большим спросом не только во времена империи, но и много лет спустя. Фортуна благоволила ему до конца, как и сэру Томасу Лоуренсу[15] и мадам Виже-Лебрен[16], с кем он делил покровительство всего мира.

Лоуренс добился славы в Англии и не был известен на континенте до падения Наполеона. В 1810 году он был отправлен за границу, чтобы написать портреты союзных лидеров для палаты Ватерлоо в Виндзорском замке.

Мадам Виже-Лебрен, хотя на момент начала революции ей было всего тридцать четыре года, уже была знаменитой художницей. Она эмигрировала одной из первых и в течение двенадцати лет скитаний, проведенных по очереди при всех дворах между Неаполем и Петербургом, была занята рисованием самых красивых женщин и очаровательных детей. Среди ее наиболее известных работ – портреты Марии Антуанетты, королевы Луизы, австрийских эрцгерцогинь и русских великих княжон. Ее портреты отличали очарование, элегантность, простота и изящество.

Французская художница была женщиной из мира моды, а Ангелика Кауфман[17], напротив, слыла синим чулком. Ее исторические картины очень официальны, тогда как на портретах знаменитой леди Гамильтон и всеми любимой принцессы Марии Курляндской в образе весталки наблюдается смесь соблазнительной красоты и чувства, а также приятная легкость, замеченная давным-давно Гёте, что делает эти работы невероятно привлекательными.

В ту эпоху она выглядит живым анахронизмом, как и Фрагонар и Грез, чье некогда высоко ценимое искусство теперь безжалостно осуждается. Но те, кто считал стиль искусства рококо вычурным и порочным, совершенно упустили из виду тот факт, что Прюдон[18], художник-поэт, которого так высоко превозносили, также позаимствовал свое художественное мастерство из XVIII века. Давид отдавал дань уважения музам, Прюдон – грациям, Давид искренне стремился к древней добродетели, плутоватый Прюдон – к розам юношеской любви.

«Классическая мраморная невеста», как удачно выразился Мутер[19], появилась у немцев в то же время и задушила живопись в своих смертельных объятиях, рисунок стал важнее цвета, и Асмус Карстенс[20] положил начало периоду карикатур. Высокое искусство не отваживалось искать красоту иначе, как в далеких краях древности.

Главой тех, кто жаждал преследовать ее в этой земле обетованной, был престарелый Гёте, который стремился завоевать для «веймарских друзей искусства»[21] лидирующее положение в художественном мире Германии. Едва ли нужно говорить, что главные его сюжеты были взяты исключительно из греческого героического периода, например Парис и Елена, прощание Гектора с Андромедой, Ахилл на Скиросе, Персей и Андромеда.

Помимо классической школы искусства существовала и другая, недооцененная, более натуралистическая тенденция, которая отражала повседневную жизнь. Это проложило путь в более светлые области жизни. Ходовецкий[22] работал в Берлине в своей старой доброй манере над картинами, вдохновленными временем и местом, где жил, и в своем искусстве предвосхитил творчество своих будущих учеников Крюгера[23] и Менцеля[24].

Но главным художником, кого следует отметить в этой связи, считается Гойя. В период, когда искусство было тесно связано правилами и формулами, его не беспокоила вся эта мертвая атрибутика, он посвятил свое искусство и энергию проблемам воздуха, света и движения. Несмотря на псевдоримлян и греков, смотревших на него со всех сторон, он оставался подлинным испанцем. И нам, оглядывающимся назад, он предстает в своем одиноком величии подобно сияющему маяку, который своим ярким светом делает окружающую ночь еще темнее.

Как Жак Луи Давид среди художников, так Канова[25] лидировал среди скульпторов. Кокетливая элегантность его изящных фигур вызывала восторженное восхищение современников, его Персея ставили вровень с бельведерским Аполлоном. Император и Папа боролись за обладание художником, который, как им казалось, превосходил древних скульпторов. Его влияние ощущалось во всем мире: датчанин Торвальдсен, испанец Альварес, англичанин Флаксман.

Молодая женщина за туалетом

Художник Даниель Ходовецкий, 1767

В то время у архитектуры было сравнительно мало возможностей оставить после себя произведения искусства в качестве памятников. Для строительства требовались время и деньги, а частным лицам и правительствам тогда не хватало ни того, ни другого. Архитектура сохраняла классический стиль еще почти сто лет, но ни во времена республики, ни во времена империи обстоятельства не благоприятствовали осуществлению крупных проектов. Однако, когда какому-нибудь одаренному архитектору удавалось воплотить свои идеи, мы находим в его работах безошибочный элемент величия, как, например, в Бранденбургских воротах, возведенных в 1788–1791 годах Ланггансом[26], с которыми ни одно монументальное здание Берлина, не могло сравниться более столетия.

Мужчина в широком галстуке и халате из двойной тафты с рукавом «Пагода»». Модная иллюстрация

Париж, 1780

Именно в этот период железо как материал стало цениться по достоинству, хотя до сих пор не было способов его обработки. Эксперты, как и широкая публика, с удивлением наблюдали за первым возведением железных конструкций в Англии, в 1803 году в Париже появился первый железный мост – Мост искусств, возвели железный мост в Силезии.

Архитектурный стиль того времени был не так заметен в самой архитектуре, как во внутреннем убранстве домов, используемые материалы позволяли мастеру идти в ногу с современными идеями. В отличие от Людовика XVI, когда торжествовала чрезвычайная грация и элегантность в сочетании с античными элементами, стиль этого периода придавал преувеличенное значение симметрии, строгость порождала почти безвкусицу. Большие пространства стен, скудные очертания, прямые линии и полный отказ от любого цвета в пользу белого и золотого – все это создавало впечатление торжественного величия, но в то же время было невероятно монотонным. Только к концу XIX века засилье этих цветов несколько ослабло.

Обустройство дома в те времена, как и платье, было похоже на исповедание веры, так много хотелось выразить с его помощью, что, в конце концов, навязчиво использовалась аллегория, предполагавшая знание тысячи и одной мифологической ссылки, необходимой для ее понимания. Все это производило удручающий эффект и превратилось в скучную рутину. Высшее посвящение жизни, к чему стремился гражданин, наделенный избирательными правами, придавало трогательную ценность даже его жилым помещениям, и он распоряжался ими в соответствии с определенной программой, не принимая во внимание легкость и комфорт. Всех необходимых вещей следовало стыдиться и по возможности скрывать от посторонних глаз, поскольку горожанину больше всего хотелось превратить каждую комнату в своем доме в храм. Среди всех комнат «храм сна» был самым важным. Кровать отделялась от стены и была окружена алтарями, украшенными жертвенными сосудами. Спальня художника Одио[27] представляла собой лесной храм Дианы; опочивальня Виван-Денона[28] – египетский храм, в точности скопированный с храма в Фивах; замок барона Блюмнера во Фробурге изображал четыре времени года и четыре возраста человека. Художники подавали пример, главным из которых был Давид, чья студия была отремонтирована Жоржем Жакобом[29] по его собственному дизайну, что вызвало большую сенсацию и дало революционный импульс новому и более строгому стилю.