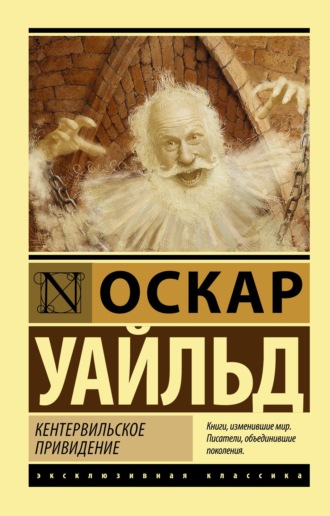

Оскар Уайльд

Кентервильское привидение

Преступление лорда Артура Сэвиля

Размышление о чувстве долга[3]

I

Это был последний прием перед Пасхой у леди Уиндермир, и в Bentinck House собралось больше гостей, чем обыкновенно. Шесть членов кабинета приехали в своих звездах и лентах с раута у председателя Нижней Палаты, все красивые женщины были в своих лучших платьях, а в конце картинной галереи стояла принцесса София Карлсруйская, тяжеловесная, похожая на татарку дама, с маленькими черными глазами и поразительными изумрудами, которая говорила на скверном французском языке и невоздержанно смеялась в ответ на все, что ей ни говорили. Это была действительно поразительная смесь людей. Блестящие леди приветливо болтали с ярыми радикалами, популярные проповедники терлись бок о бок с известными скептиками, целое стадо епископов следовало хвостом за толстой примадонной из комнаты в комнату, на лестнице стояло несколько членов академии искусств, переодетых художниками, и даже говорили, что одно время столовая была прямо битком набита гениями. Действительно, это был один из самых удачных вечеров леди Уиндермир, и принцесса осталась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист торжественно излагал научные основы музыки возмущенному виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейсли. Она выглядела удивительно красиво – с великолепной шеей, словно выточенной из слоновой кости, большими цвета незабудок глазами и тяжелыми косами золотистых волос. Они были or pur[4], не того соломенного цвета, который теперь присвоил себе благородное имя золота, но настоящего золота, из которого сотканы солнечные лучи или которое скрыто в редкостном янтаре. Они обрамляли ее лицо словно нимбом святой, придавая ему в то же время и очарование грешницы. Она была любопытным объектом для психологического исследования. Очень рано в своей жизни она открыла великую правду – что ничто так не похоже на невинность, как нескромность. И целым рядом легкомысленных выходок, из которых добрая половина была совершенно невинна, она добилась славы исключительности. Она не раз меняла мужей. Дёбрет даже утверждает, что она выходила трижды замуж. Но так как она ни разу не переменила любовника, то свет давно перестал злословить о ней. Ей было теперь сорок лет, она была бездетна и обладала той неудержимой страстью к наслаждению, которая есть лучшее средство, чтобы сохранить свою молодость.

Вдруг она стала беспокойно искать кого-то глазами в комнате и сказала своим чистым контральто:

– Где мой хиромант?

– Ваш… кто, Гледис? – спросила герцогиня, невольно вздрогнув.

– Мой хиромант, герцогиня. Я не могу теперь без него жить.

– Милая Гледис, как вы всегда оригинальны! – пробормотала герцогиня, стараясь вспомнить, что, собственно, такое – хиромант, и надеясь, что это не то же, что и хироподист.

– Он приходит аккуратно дважды в неделю, чтобы посмотреть на мою руку, – продолжала леди Уиндермир, – и очень заинтересован ею.

«Господи! – сказала про себя герцогиня. – Значит, это все-таки что-то в роде хироподиста. Как ужасно! Я надеюсь, что это иностранец, по крайней мере. Тогда это будет полбеды».

– Я обязательно должна вам его представить.

– Представить его мне! – вскрикнула герцогиня. – Неужели он здесь?

И она стала искать свой маленький черепаховый веер и сильно потрепанную кружевную шаль, чтобы быть готовой во всякую минуту распроститься.

– Конечно, он здесь. Мне и в голову не приходило устроить вечер без него. Он говорит мне, что у меня чисто психическая рука и что, если бы мой большой палец был чуть-чуть покороче, я сделалась бы убежденной пессимисткой и ушла бы в монастырь.

– Ах, вот оно что! – сказала герцогиня с облегчением. – Он, значит, счастье предсказывает?

– И несчастье тоже, – ответила леди Уиндермир. – Сколько хотите несчастий! Вот, например, в будущем году мне будет угрожать большая опасность, как на земле, так и на море; поэтому я буду жить в лодочке воздушного шара и буду каждое утро получать свой завтрак в корзиночке по веревке. Это все написано на моем мизинце или на ладони, я точно не помню где.

– Но это называется испытывать Провидение, Гледис.

– Дорогая герцогиня, я уверена, Провидение теперь настолько опытно, что оно может выдержать какое угодно испытание. По-моему, каждый должен хоть раз в месяц давать свои руки на исследование, чтобы знать, чего, собственно, не надо делать. Конечно, всегда делаешь именно то, чего не надо, но так приятно заранее знать все… Ну, а если никто не отправится сию же минуту за м-ром Поджерсом, то мне придется идти самой.

– Позвольте мне пойти за ним, леди Уиндермир, – сказал высокого роста красивый молодой человек, стоявший рядом и слушавший с улыбкой разговор.

– Очень вам признательна, лорд Артур, но боюсь, что вы его не узнаете.

– Если он такой выдающийся человек, каким вы его описываете, леди Уиндермир, то я уже ни в коем случае не ошибусь. Скажите мне, какой он на вид, и я вам сейчас же его приведу.

– Ну, он совсем не похож на хироманта. У него совсем не таинственная, не эзотерическая и не романтическая наружность. Он – маленький, толстенький человек, со смешной лысой головой и в больших золотых очках, – нечто среднее между домашним доктором и провинциальным адвокатом. Мне это очень неприятно, но, право, я в этом не виновата. Люди так несносны. Все мои пианисты как две капли воды похожи на поэтов, а все мои поэты похожи на пианистов. Помню, в прошлом году я пригласила к обеду одного страшного анархиста – человека, который взорвал на воздух массу людей, который носил всегда броню под сорочкой и кинжал, спрятанный в рукаве. И что вы думаете… Когда он пришел, то оказалось, что он похож на старого пастора и умеет отпускать остроты целый вечер. Конечно, он был очень забавен, но я была ужасно разочарована. А когда я спросила его о броне, то он только засмеялся и сказал, что слишком холодно носить ее в Англии… А вот и м-р Поджерс! Знаете, м-р Поджерс, я хочу, чтобы вы прочли руку герцогини Пейсли. Герцогиня, вам надо снять перчатку. Нет, не левую, другую.

– Дорогая Гледис, но, мне кажется, это не совсем удобно, – сказала герцогиня, нерешительно расстегивая довольно грязную перчатку.

– Все интересное никогда не бывает удобно, – ответила леди Уиндермир, – оn а fait lе monde ainsi[5]. Но позвольте вам его представить. Вот, герцогиня, – м-р Поджерс, мой хиромант. М‐р Поджерс, – вот герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что у нее бугор луны больше, чем у меня, то я вам больше никогда верить не буду.

– Я уверена, Гледис, что нет ничего подобного на моей руке, – сказала серьезно герцогиня.

– Ваше сиятельство совершенно правы, – заметил м-р Поджерс, взглянув на пухлую ручку с короткими, тупыми пальцами. – Бугор луны совсем не развит, но зато линия жизни – прекрасна. Будьте любезны согнуть кисть. Благодарю вас. Три отчетливые линии! Вы проживете до преклонных лет, герцогиня, и будете чрезвычайно счастливы. Честолюбие – очень умеренное, линия ума – не чрезмерно развита, линия сердца…

– Ну, здесь будьте скромны, м-р Поджерс, – вскрикнула леди Уиндермир.

– Я был бы очень рад быть скромным, если бы рука герцогини давала к этому повод, – сказал м-р Поджерс с поклоном, – но, к сожалению, я должен сказать, что вижу только большое постоянство привязанностей и сильно развитое чувство долга.

– Продолжайте, пожалуйста, м-р Поджерс, – сказала герцогиня с довольным видом.

– Бережливость – не последняя из добродетелей вашего сиятельства, – продолжал м-р Поджерс, а леди Уиндермир разразилась хохотом.

– Бережливость – прекрасная вещь, – заметила снисходительно герцогиня. – Когда я выходила замуж за Пейсли, у него было одиннадцать замков и ни одного дома, в котором можно было бы жить.

– А теперь у него одиннадцать домов и ни одного замка, – заметила леди Уиндермир.

– Что ж, моя милая, – ответила герцогиня, – я люблю…

– Комфорт, – сказал м-р Поджерс, – и новейшие усовершенствования, и горячую воду, проведенную во все комнаты. Ваше сиятельство совершенно правы. Комфорт – это единственное, что нам может дать современная цивилизация.

– Вы прекрасно определили характер герцогини, м-р Поджерс; а теперь вы должны сделать то же самое для леди Флоры. – И в ответ на кивок улыбавшейся хозяйки высокая барышня с рыжими волосами и выдающимися лопатками неуклюже подошла из-за дивана и протянула длинную костлявую руку с плоскими, приплюснутыми паль-цами.

– А, пианистка, как я вижу, – сказал м-р Поджерс, – прекрасная пианистка, но вряд ли хорошая музыкантша. Очень сдержанная, очень честная натура, питающая большую привязанность к животным.

– Совершенно верно, – воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. – Поразительно верно! Флора у нас в имении, в Macloskie, держит целых две дюжины овчарок, и если б ей отец позволил, то она обратила бы наш городской дом в зверинец.

– Ну, я как раз делаю то же самое со своим домом каждый четверг, – заметила леди Уиндермир, улыбаясь, – только я предпочитаю львов овчаркам.

– В этом ваша единственная ошибка, – сказал м-р Поджерс с торжественным поклоном.

– Если женщина не умеет очаровать своими ошибками, то, значит, она просто-напросто самка, – был ответ. – Но вы должны прочитать нам еще несколько рук. Подите сюда, сэр Томас, покажите м-ру Поджерсу вашу руку.

Добродушный старый джентльмен подошел и протянул толстую грубую руку с очень длинным средним пальцем.

– Натура, склонная к приключениям; четыре длинных путешествия в прошлом и одно в будущем. Трижды пережили кораблекрушение… Виноват, только дважды, но вам угрожает кораблекрушение в следующее ваше путешествие. Строгий консерватор; очень пунктуальны; с большой страстью к собиранию редкостей. Перенесли серьезную болезнь между шестнадцатью и восемнадцатью годами. Получили крупное наследство около тридцати лет. Питаете большое отвращение к кошкам и радикалам.

– Поразительно! – воскликнул сэр Томас, – вы обязательно должны посмотреть еще руку жены.

– Вашей второй жены, – заметил спокойно м-р Поджерс, продолжая держать руку сэра Томаса в своей, – вашей второй жены? С удовольствием.

Но леди Марвел, грустного вида дама, с каштановыми волосами и сентиментальными глазами, наотрез отказалась позволить разоблачить свое прошлое или будущее. И несмотря на все уговоры леди Уиндермир, monsieur de Koloff, русский посланник, ни за что не соглашался снять свои перчатки. В общем, большинство как будто боялось этого странного маленького человека с его стереотипной улыбкой, золотыми очками и блестящими бисерными глазами. А когда он сказал бедной леди Фермор прямо при всех, что она ни капельки не интересуется музыкой, но очень любит музыкантов, все решили, что хиромантия – очень опасная наука, которую можно поощрять разве только при tête-a-tête[6].

Однако лорд Артур Сэвиль, ничего не знавший о прискорбном случае с леди Фермор и следивший с большим интересом за м-ром Поджерсом, преисполнился сильного желания дать на исследование свою руку. Немножко стесняясь напрашиваться, он перешел через комнату к месту, гдe сидела леди Уиндермир, и, мило покраснев, спросил ее, не будет ли иметь м-р Поджерс чего-нибудь против?

– О, конечно, ничего не будет иметь! – ответила леди Уиндермир. – Он для того и приглашен сюда. Все мои львы, лорд Артур, – дрессированные львы и прыгают через обручи, когда я им это прикажу. Но я вас заранее предупреждаю, что я все расскажу Сибилле. Она завтра приедет завтракать, чтобы поболтать о шляпах, и если м-р Поджерс откроет, что у вас скверный характер, или склонность к подагре, или жена, живущая где-нибудь в Bays-water, я ей обязательно все передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

– Я не боюсь, – ответил он. – Сибилла знает меня так же хорошо, как и я ее.

– А, мне немного неприятно это слышать от вас. Самая подходящая основа для всякого брака – недоверие… Нет, я совсем не цинична, у меня только есть опыт, что, впрочем, одно и то же… М‐р Поджерс, лорд Артур Сэвиль сгорает нетерпением, чтобы вы посмотрели его руку. Не говорите ему только, что он помолвлен с одной из самых красивых девушек в Лондоне, так как это уже было напечатано в «Morning Post» месяц тому назад.

– Дорогая леди Уиндермир, – воскликнула леди Джедберг, – не отнимайте у меня так скоро м-ра Поджерса. Он только что сказал мне, что я должна поступить на сцену, и это так интересно.

– Если он вам это сказал, леди Джедберг, я, конечно, отберу его у вас. Подойдите сюда сейчас же, м-р Поджерс, и посмотрите руку лорда Артура.

– Ну, – сказала леди Джедберг, вставая с дивана и делая слегка надутое лицо, – если вы мне не позволяете поступить на сцену, то позвольте мне сейчас быть простой зрительницей.

– Конечно, мы все будем сейчас зрителями, – сказала леди Уиндермир. – А теперь, м-р Поджерс, смотрите и расскажите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур – один из моих особенных любимцев.

Когда м-р Поджерс взглянул на руку лорда Артура, он страшно побледнел и ничего не сказал. Легкая дрожь как будто пробежала по нему, и его густые брови конвульсивно задергались неприятным образом, как всегда бывало в таких случаях, когда он был озадачен. Потом большие капли пота выступили на его желтом лбу, словно ядовитая роса. Его толстые пальцы сделались холодными и липкими.

Лорд Артур не преминул заметить эти странные признаки волнения и первый раз в жизни ощутил невольный страх. Его первым порывом было броситься вон из комнаты, но он сдержал себя. Предпочтительно было узнать худшее, что бы это ни было, чем оставаться в такой ужасной неопределенности.

– Я жду, м-р Поджерс, – сказал он.

– Мы все ждем, – воскликнула леди Уиндермир, своей резкой нетерпеливой манерой, но хиромант ничего не ответил.

– Очевидно, Артур собирается поступить на сцену, – сказала леди Джедберг, – и после вашего замечания м-р Поджерс боится это ему сказать.

Вдруг м-р Поджерс уронил правую руку лорда Артура, схватил левую и нагнулся так низко, дабы рассмотреть ее, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. На мгновение лицо его превратилось в белую маску ужаса, но он быстро овладел собой и, взглянув на леди Уиндермир, с деланой улыбкой сказал:

– Это рука очаровательного молодого человека.

– Разумеется, – ответила леди Уиндермир, – но будет ли он очаровательным мужем – вот что мне хочется знать?

– Все очаровательные молодые люди бывают очаровательными мужьями, – сказал м-р Поджерс.

– Мне кажется, что муж никогда не должен быть слишком пленительным, – заметила задумчиво леди Джедберг, – это так опасно.

– Милая моя, они никогда не бывают слишком пленительными! – воскликнула леди Уиндермир. – Но я хочу знать все подробности. Единственное, что может интересовать человека, – это всякие подробности. Hу, что случится с лордом Артуром?

– Во-первых, в течение ближайших месяцев лорд Артур предпримет путешествие.

– Ну, да, свадебное турне, конечно.

– И потеряет родственницу.

– Не сестру, надеюсь? – сказала леди Джедберг жалобным тоном.

– Hет, не сестру, – ответил м-р Поджерс с презрительным жестом руки, – просто дальнюю родственницу.

– Ну, я совсем разочарована, – сказала леди Уиндермир. – Мне решительно нечего рассказать завтра Сибилле. В наши дни никто не интересуется дальними родственницами – они вышли из моды много лет тому назад. Но все-таки, я думаю, ей не мешает иметь наготове черное платье; она его может пока надевать в церковь. А теперь пойдемте ужинать. Уж, наверное, все съели, но, может быть, еще найдется немного горячего супа. Франсуа когда-то делал прекрасный суп. Но он теперь так занят политикой, что я никогда не могу за него поручиться. Если бы только генерал Буланже сидел спокойно там во Франции!.. Герцогиня, вы, наверное, очень устали?

– Совсем нет, дорогая Гледис, – ответила герцогиня, ковыляя к дверям. – Я провела очень приятный вечер, и ваш хироподист, то есть хиромант, преинтересен… Флора, куда бы мог деться мой черепаховый веер? О, благодарю вас, сэр Томас, благодарю вас. И моя кружевная накидка, Флора? О, благодарю вас, сэр Томас, вы поразительно любезны. – И почтенной особе наконец удалось спуститься по лестнице, уронив всего два раза свой флакончик с нюхательной солью.

Лорд Артур Сэвиль продолжал все время стоять у камина и не мог отделаться от охватившего его чувства страха, болезненного ощущения надвигающегося несчастья. Он грустно улыбнулся сестре, когда она, прямо очаровательная в розовой парче и жемчугах, прошла мимо него под руку с лордом Плимдэлем, и он не сразу услышал леди Уиндермир, когда та позвала его за собой. Он подумал о Сибилле Мертон, и при одной мысли, что их что-нибудь может разлучить, глаза его наполнялись слезами.

Взглянув на него, можно было подумать, что Немезида украла щит Паллады и показала ему голову Медузы. Он словно окаменел, и лицо его стало столь печальным, что оно казалось мраморным. Он до сих пор вел изнеженную и роскошную жизнь юноши знатного происхождения и со средствами – жизнь, ценную тем, что она была свободна от всяких пошлых забот, прекрасную своей юношескою беспечностью; и теперь впервые он начинал осязать страшную тайну рока, ужасное значение судьбы.

Как все казалось чудовищным и безумным! Неужели возможно, что на руке его начертано знаками, которые он не мог сам прочесть, но которые мог разобрать другой, какая-то ужасная тайна, кровавое клеймо преступления? Неужели не было никакого спасения? Неужели люди лишь простые пешки, которыми играет невидимая сила? Сосуды, которые гончар предназначает по своему усмотрению для славы или для позора?

Его рассудок восставал против этого, но все же он чувствовал, что над ним нависла какая-то трагедия и что он был внезапно призван нести непосильную ношу.

Вот актеры – счастливые люди. Они могут по своему выбору выступать в трагедии или комедии, страдать или веселиться, хохотать или плакать. Но в жизни совсем другое дело. Большинству людей приходится исполнять роли, к которым они совсем не приспособлены. Наши Гильденштерны играют перед нами Гамлета, а наш Гамлет должен шутить в роли принца Галя.

Мир – сцена, но на которой роли в пьесе плохо распределены.

Вдруг м-р Поджерс вошел в комнату. Когда он увидал лорда Артура, он вздрогнул, и его вульгарное жирное лицо сделалось зеленовато-желтым. Глаза обоих мужчин встретились, и на мгновение продолжало царить молчание.

– Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и она меня попросила ее разыскать, – сказал наконец м-р Поджерс. – А, вот она, на диване! Покойной ночи!

– М‐р Поджерс, я настаиваю на том, чтобы вы мне прямо ответили на вопрос, который я вам сейчас задам.

– В другой раз, лорд Артур, так как герцогиня ждет. Простите, мне надо идти.

– Вы не уйдете. Герцогине некуда спешить.

– Даму нельзя заставлять ждать, лорд Артур, – заметил м-р Поджерс со своей приторной улыбкой. – Прекрасный пол очень нетерпелив.

Тонкие губы лорда Артура сложились в выражение высокомерного презрения. Бедная герцогиня показалась ему в эту минуту мало стоящей внимания. Он перешел через комнату туда, где стоял м-р Поджерс, и протянул ему руку.

– Скажите мне, что вы здесь увидали, – сказал он. – Скажите мне правду. Я должен ее знать. Я не ребенок.

М‐р Поджерс заморгал глазами за золотыми очками и стал беспокойно переминаться с ноги на ногу, нервно играя блестящей цепочкой от часов.

– Почему вы думаете, что я увидал что-нибудь особенное, что-нибудь другое, кроме того, что я вам уже сказал, лорд Артур?

– Я знаю, что вы видели нечто другое, и я настаиваю на том, чтобы вы мне сказали, в чем дело. Я вам за это заплачу. Я выдам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глаза на мгновение вспыхнули, затем опять потускнели.

– Гиней! – сказал наконец м-р Поджерс тихим голосом.

– Прекрасно. Я завтра пришлю вам чек. Адрес вашего клуба?

– Я не принадлежу ни к какому клубу. То есть в настоящую минуту не принадлежу. Мой адрес следующий… Но позвольте дать вам мою карточку.

И, вынув из жилетного кармана кусок картона с золотым обрезом, м-р Поджерс протянул его с низким поклоном лорду Артуру, который на нем прочитал:

М‐р Септимус Р. Поджерс.

Профессиональный Хиромант.

Вест-Мун-cтрит, 103 а.

– Мои приемные часы – от десяти до четырех, – пробормотал машинально м-р Поджерс. – И семьям скидка.

– Скорее, пожалуйста, – воскликнул лорд Артур, сильно бледнея и протягивая руку.

М‐р Поджерс нервно оглянулся и затянул дверь тяжелой портьерой.

– Это потребует некоторого времени, лорд Артур; вам, пожалуй, лучше сесть.

– Скорее, пожалуйста, сэр, – снова воскликнул лорд Артур, топнув нетерпеливо ногой о полированный пол.

М‐р Поджерс улыбнулся, достал из жилетного кармана маленькую лупу и тщательно вытер ее платком.

– Я к вашим услугам, – сказал он.

II

Десять минут спустя, с побледневшим от ужаса лицом, с обезумевшими от горя глазами, лорд Артур Сэвиль выбежал из Bentinck House, протолкавшись через толпу одетых в меха лакеев, которые стояли под большим полосатым навесом. Он словно ничего не видел, ничего не слышал. Ночь была холодная, и огни газовых фонарей дрожали и колебались oт резкого ветра; но руки его горели, словно в лихорадке, и виски его пылали огнем.

Он все шел вперед и вперед, шатаясь, словно пьяный. Полисмен посмотрел на него подозрительно, когда он проходил мимо, а нищий, выпрыгнувший из-под ворот, чтобы попросить о милостыне, испугался, увидав горе большее, чем его собственное. На мгновение он остановился под фонарем и взглянул на свои руки. Ему показалось, что он уже видел на них следы крови, и слабый крик сорвался с его дрожащих уст.

Убийство! Вот что прочитал на его руке хиромант. Убийство! Казалось, что сама ночь уже знала это, и унылый ветер кричал это в уши. Оно ему мерещилось в темных углах улицы; оно скалило ему зубы с крыш домов.

Сперва пришел он к Парку, мрачные деревья которого, казалось, приманили его. Усталый, прислонился он к решетке, охлаждая свой горячий лоб о сырой металл и прислушиваясь к шелестящему молчанию деревьев. «Убийство! Убийство!» – повторял он, как будто надеясь, что повторение заглушит ужас слова. Он вздрогнул от звука своего собственного голоса и все же как будто надеялся, что эхо услышит его и разбудит уснувший город от снов. Он испытывал безумное желание остановить случайных прохожих и рассказать им все.

Потом он перешел Оксфорд-стрит и погрузился в узкие, подозрительные переулки. Две женщины с накрашенными лицами бросили ему вслед презрительную насмешку. Из темного двора раздавался шум ругани и драки, за которым следовали пронзительные крики, а на сырых ступенях какого-то подъезда увидал он сгорбленные образы бедности и старости. Им овладела какая-то странная жалость. Неужели и эти дети порока и нищеты были брошены на произвол своей судьбы точно так же, как и он? Неужели и они, как и он, были лишь марионетками какого-то огромного балагана?

И все же его поразила не тайна, но комедия страдания; абсолютная бесполезность страдания, его комичная бессмысленность. Как все казалось непонятным! Как все казалось лишенным всякой гармонии! Он был поражен противоречием между плоским оптимизмом наших дней и реальными фактами действительности. Он был еще очень молод.

Через некоторое время он очутился перед Мерильбон-Черч. Молчаливая улица была похожа на длинную ленту полированного серебра, забрызганного там и здесь темными проблесками качающихся теней. Далеко в даль тянулась извилистая линия дрожащих газовых фонарей; у маленького домика, окруженного стеной, стоял одинокий кэб со спящим кучером.

Он быстро пошел по направлению к Портлэнд-плэйс, изредка оглядываясь, словно опасаясь, что за ним следят. На углу Рич-стрит стояли двое людей, читавших афишу на заборе. Им овладело странное чувство любопытства, и он перешел к ним через дорогу. Когда он приблизился, ему бросилось в глаза слово «yбийство», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и густой румянец покрыл его щеки. Это было объявление, обещавшее награду за свидетеля, могущего навести на след человека среднего роста от тридцати до сорока лет от роду, одетого в мягкую шляпу, черный сюртук, клетчатые брюки и со шрамом на правой щеке. Он перечитал объявление несколько раз и подумал о том, поймают ли несчастного и каким образом он получил шрам. Может быть, в один прекрасный день его имя также будет расклеено по стенам Лондона и за его голову будет назначена награда.

Одна мысль об этом наполнила его ужасом. Он повернулся и снова скрылся во тьме.

Где он бродил – он не знал. У него осталось смутное воспоминание о том, как он блуждал по лабиринту мрачных домов, о том, как он заблудился в гигантской паутине жутких улиц, и только к рассвету он очутился, наконец, на Пиккадилли. По дороге домой на Белгрев-сквер он встретил большие возы, направлявшиеся к Ковент-Гарден. Возчики в белых блузах с приятными загорелыми лицами и грубыми вьющимися волосами шли рядом с возами, хлопали бичами и изредка перекликались между coбoй; на спине огромной серой лошади, во главе целого цуга, сидел полнощекий мальчуган с букетом буквицы, в изодранной шляпе, хохоча и держась крепко маленькими ручками за гриву. Огромные горы овощей были похожи на скалы нефрита на фоне утреннего неба, на скалы зеленого нефрита на фоне лепестков какой-то чудесной розы. Лорд Артур был странно тронут этим, сам не зная почему. Что-то в нежной красоте рассвета казалось ему удивительно трогательным, и он подумал о всех днях, которые начинаются красотой и кончаются бурей. И эти крестьяне с их грубыми, добродушными голосами и непринужденными манерами, какой странный Лондон раскрывался перед ним! Лондон, освобожденный от пороков ночи и от дыма дня, бледный, призрачный город, пустынный город могил! Что они думали о нем и знали ли они что-нибудь о красоте и позоре этого города, о его диких красочных радостях, об ужасном голоде, царящем в нем, о всем, что рождается и умирает в нем в течение краткого дня? По всей вероятности, он был для них лишь рынком, куда они привозили продавать свои овощи и где они оставались лишь несколько часов, снова покидая улицы все еще молчаливыми, дома – спящими. Ему было приятно глядеть на этих людей, когда они проходили мимо. Грубые, в тяжелых, обитых гвоздями, сапогах, с неуклюжей походкой, они внесли с собой кусочек Аркадии. Он почувствовал, что они живут рядом с Природой и что она научила их миру. И он позавидовал всему их неведению.

Когда он дошел до Белгрев-сквер, небо окрасилось в бледно-голубой цвет, и птицы начали чирикать в садах.

III

Когда лорд Артур проснулся, был уж полдень, и сквозь кремовые шелковые занавески его комнаты вливались лучи яркого солнца. Он встал и выглянул в окно. Жаркая туманная мгла висела над огромным городом, и крыши домов были словно из матового серебра. Внизу на дрожащей зелени сквера порхали дети, как белые бабочки, и тротуары были запружены людьми, направлявшимися в Парк. Жизнь никогда не представлялась ему более прекрасной, и никогда не казалось ему зло столь далеким.

Лакей принес ему чашку шоколада на подносе. Выпив его, он отдернул тяжелую портьеру из плюша, цвета персика, и прошел в ванную. Свет мягко вкрадывался сверху сквозь тонкие пластинки прозрачного оникса, и вода в мраморной ванне мерцала, как лунный камень. Он быстро вошел в воду, погружаясь в холодную влагу до тех пор, пока она не коснулась его шеи и волос, тогда он окунулся с головой, словно желая смыть с себя следы каких-то позорных воспоминаний. Когда он вышел из ванны, он почувствовал себя почти успокоенным. Сладостное физическое ощущение этой минуты взяло над ним верх, как это часто бывает с очень утонченными натурами, ибо чувства, подобно огню, могут не только разрушать, но и очищать.

После завтрака он вытянулся на диване и закурил папиросу. На полке над камином, в раме из великолепной старой парчи, стояла большая фотография Сибиллы Мертон в том виде, в каком он ее увидал впервые на балу у леди Ноэль. Маленькая, тонко очерченная головка была слегка наклонена на один бок, как будто нежная, стройная, как тростинка, шея не в силах была нести тяжести всей этой красоты. Губы были слегка раскрыты и, казалось, были созданы для сладкой музыки, а из мечтательных глаз удивленно глядела вся нежная чистота девичества. В своем мягком, плотно облегающем тело платье из крепдешина и с большим листообразным веером в руках, она походила на одну из тех нежных маленьких статуэток, которые люди находят в оливковых рощах около Танагры, и во всей ее осанке и позе была чисто греческая прелесть. Все же она не была миниатюрной, она была просто-напросто идеально сложена – редкое явление в нашем веке, когда большинство женщин или сверхъестественного роста, или совершенно незаметны.

Когда теперь лорд Артур взглянул на нее, им овладело чувство ужасной жалости, которую рождает любовь. Он почувствовал, что жениться на ней, с тяготеющим над ним призраком, было бы равно предательству Иуды, было бы преступлением более страшным, чем когда-либо снившееся Борджиа. Какое могло их ожидать счастье, если в любую минуту его могут призвать исполнить страшное пророчество, начертанное на его руке? Какая может их ожидать жизнь, пока судьба еще держит свой ужасный приговор на весах? Свадьбу во что бы то ни стало нужно отложить. Он это окончательно решил. Хотя он горячо любил девушку и одно прикосновение ее пальцев пронизывало все его тело чудесной радостью, все же он не менее ясно сознавал свой долг и то, что он не имеет права жениться, прежде чем он не совершит убийства. Когда оно будет совершено, он может смело подойти к алтарю с Сибиллой Мертон и отдать свою жизнь в ее руки, не боясь сделать ее несчастной. Когда оно будет совершено, он должен смело принять ее в свои объятия, зная, что ей никогда не придется за него краснеть, никогда не придется опустить голову от стыда. Но сперва нужно совершить то, и чем скорее, тем лучше для обоих.

Многие на его месте предпочли бы крутым вершинам долга усыпанный цветами путь отсрочек; но лорд Артур был слишком добросовестен, чтобы ставить наслаждение выше принципов. В его любви было нечто большее, чем страсть; а Сибилла была для него символом всего, что прекрасно и благородно. На мгновение он почувствовал естественное отвращение к тому, что от него требовалось совершить, но оно скоро прошло. Сердце подсказывало ему, что это не грех, а жертва; разум напоминал ему, что не было другого пути. Ему приходилось выбирать между жизнью для себя и жизнью для других, и хотя, несомненно, задача, возложенная на него, была ужасна, но все же он знал, что нельзя позволить эгоизму взять верх над любовью. Мы все раньше или позже призваны решать такую же дилемму, нам всем задается такой же вопрос. Лорду Артуру он был предложен рано в жизни, когда его натура еще не успела быть испорченной расчетливым цинизмом зрелости, когда сердце его не успело быть разъеденным мелочным модным эгоизмом наших дней – и он не колебался исполнить свой долг. К счастью для него, он не был к тому же ни обыкновенным мечтателем, ни праздным дилетантом. Если б он был таковым, он колебался бы, как Гамлет, и дал бы нерешительности разрушить его планы. Но он был крайне практичен. Жизнь для него значила действие, а не мысль. Он обладал редчайшим из качеств – здравым смыслом.