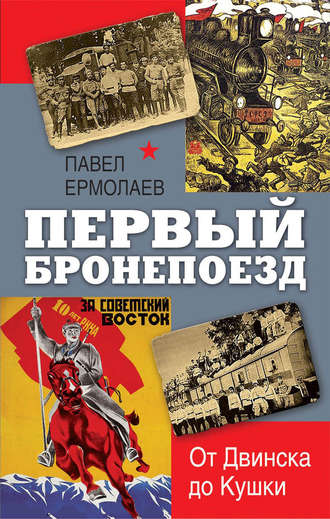

Павел Ермолаев

Первый бронепоезд. От Двинска до Кушки

Смоленск-Орша

(январь 1918 – апрель 1918)

В январе 1918 года отряд Ревякина был переброшен в Смоленск. Обстановка в городе была на грани хаоса. Смоленск был заполнен беженцами, отрядами дезертиров, которые терроризировали местное население, грабили склады и захватывали эшелоны. Своих надежных воинских сил у смоленского Совета еще практически не было, и отряду Ревякина было поручено наведение и поддержание порядка в городе, охрана органов власти, складов и ж.д. узла.

Представители германского командования перед собором г. Двинска 18 февраля 1918 г.

Часть современных смоленских историков ошибочно полагают, что отряд «Первый боевой поезд» Ревякина был сформирован смоленским Советом в феврале 1918 года. Однако мы видим, что это произошло значительно раньше, и отряд прибыл в Смоленск, будучи уже самостоятельным боевым подразделением. Здесь он только получил пополнение в составе 175 человек из числа бывших военнопленных, перешедших на сторону Советской власти, после чего отряд Ревякина с полным правом мог считаться интернациональным. Наряду с русскими, в его составе служили немцы, чехи, словаки и мадьяры.

В это же время в Брест-Литовске второй месяц продолжались переговоры с Германией об условиях заключения мирного договора. Первоначально было достигнуто соглашение лишь о временном перемирии, к 18 февраля оно истекало, однако советская сторона продолжала затягивать переговоры (видимо надеясь на начало революции в Германии). В результате, 16 февраля, перед окончанием срока перемирия, германское командование свернуло переговоры и объявило о начале военных действий. В 12 часов дня 18 февраля немцы перешли в наступление на всем протяжении фронта, практически не встречая никакого сопротивления. В направлении на Смоленск наступала 10-я армия генерала Фалькенгайна.

В первый же день германского наступления, через два часа после его начала, был захвачен Двинск вместе со штабом 5-й армии, причем силами отряда всего около 100 штыков. Немецкие передовые отряды 5-й пехотной дивизии численностью по 50–60 человек с бронеавтомобилями быстро проскочили мосты через Двину и обезоружили караулы. Минеры при появлении немцев растерялись и, несмотря на то, что все мосты были заминированы, не взорвали их. Небольшими группами враг сразу же захватил весь город и железнодорожный узел, на котором осталось значительное количество паровозов и вагонов. На следующий день был захвачен Минск, 20 февраля – Полоцк. Немцы подошли к Орше, возникла угроза потери Смоленска. Находившиеся в Орше красногвардейские и матросские части взорвали артиллерийские склады, и отошли по направлению к Смоленску, где стали спешно формироваться сводные боевые отряды для борьбы с противником.

«Первый боевой поезд» Ревякина получает приказ от РевКома и смоленского Совета в лице председателя В. А. Смолянинова и военного комиссара Б. Н. Иванова, совместно с 1-м социалистическим отрядом Западного фронта (командир Г. В. Зиновьев) и Московском рабочим отрядом выдвинуться в направлении Орша – Витебск, занять и удерживать станцию Орша.

Из Донесения начальника штаба Западного Фронта В.Н. Егорьева в штаб Главковерха «О положении на фронте от 27 февраля 1918 г.»: «Из Витебска наш отряд в 50 человек с подрывными средствами послан к ст. Горяны с задачей взрывать водокачки, пути. Партизанский отряд из м. Улла вернулся, Витебском высылается новый. Другой партизанский отряд с пулеметами занимает Бочейково, противника там не обнаружено. В Новоселках, 50 верст западнее Витебска, формируется новый партизанский отряд, затребовано 1000 винтовок. На оршанском направлении противник продолжает наступление, находясь в 50 верстах от Орши, стараясь своей конницей отрезать наши части; силы противника определяются в 400 человек пехоты и 2 эскадрона конницы. Оршу отряд надеется удержать». Бои в Орше продолжались несколько дней. К моменту подписания Брестского мирного договора 3 марта, немцы так и не смогли полностью овладеть городом. Линия фронта разделила Оршу и протянулась вдоль железной дороги. В результате переговоров, в которых принимал участие и Ревякин, по ней была установлена демаркационная линия. В конечном итоге, город оказался разделенным пополам. Так, в немецкой зоне оккупации находилась железнодорожная станция Орша – «Товарная», а Орша – «Пассажирская» осталась на территории Советской России. Главнокомандующий армиями Западного фронта А. Ф. Мясников телеграфирует в Совет народных комиссаров о прекращении военных действий 7 марта: «Мои парламентеры, посланные к немцам под Оршу, вернувшись, заявили, что немцы военные действия считают прекращенными. На всем фронте спокойно. Наши парламентеры выехали вторично в Оршу для определения линии, фактически занимаемой нами и немцами».

Еще 20 февраля из Минска в Смоленск эвакуировался (а точнее бежал, бросив все имущество) штаб Западного фронта во главе с командующим А. Ф. Мясниковым, а вместе с ним и руководители советских и партийных органов Беларуси. Смоленск на время стал столицей Западной области (с сентября 1918 года Западная коммуна) и центром формирования регулярных частей Красной Армии в Западных районах России. Был создан штаб Красной Армии Смоленской губернии «За революцию!» во главе с левым эсером, военным комендантом Смоленска М.И. Смоленцевым.

В командовании Красной Армии на этом участке царила полная неразбериха. На Западном фронте одновременно было три главкома (Берзин, Мясников и Ефимов), один располагался в Брянске, второй – в Смоленске, третий – в Орше. Каждый из них действовал и отдавал приказы самостоятельно, при этом пытаясь подчинить себе остальных. Как вспоминал впоследствии В.Н. Егорьев: «В Витебске оказалось сразу три командующих, назначенных тремя разными главкозапами, шла разноголосица и даже взаимные угрозы арестом». В результате Мясников приказал арестовать Ефимова за неподчинение ему. Полевой штаб Ставки добился освобождения Ефимова и руководство в районе Западного фронта осталось за ним до создания Западного участка Завесы. В марте 1918 года, сразу после подписания мирного договора с Германией, директивой РевВоенСовета Республики формируется система оперативного управления войсками Красной Армии, так называемая Завеса. Завеса состояла из участков, в которые входили все красноармейские, красногвардейские, партизанские и повстанческие отряды, действовавшие в прифронтовой полосе. Смоленский район обороны (военный руководитель А. А. Свечин) входил в состав Западного участка отрядов Завесы (ЗУОЗ). В свою очередь Смоленскому району подчинялись Оршанский, Витебский и Смоленский участки. В приказе войскам ЗУОЗ № 3 «о задачах отрядов на случай немецкого наступления», подписанном военным руководителем В.Н. Егорьевым от 1 апреля 1918 года, отрядам Смоленской группы, куда входил отряд Ревякина, предписывалось «Задерживать распространение неприятеля в полосе между южной границей Невельской группы и линией Добрейки на Днепре – Дрибин – Шамово – Фролово – Починок – Ельня – р. Угра до Всходы… Сосредоточить главные усилия на обороне подступов к смоленскому узлу и задержании распространения неприятеля по железной дороге Смоленск – Вязьма. Удерживать район Орши и Витебска, пока это возможно, не подвергая отряды поражению по частям.

Немецкий и русский пограничный патруль на демаркационной линии в г. Орша, весна 1918 г.

Принять меры для противодействия охвату смоленского узла по левому берегу Днепра по дороге Орша – Красный – Смоленск и Могиле – Починок – Ельня – Дорогобуж, для чего поддерживать тесную связь с партизанами Чердынцева в Мстиславле; выдвинуть к ст. Починок особый отряд для защиты участка железной дороги Смоленск – Починок» В течение весны 1918 года из отрядов Завесы формировались первые кадровые части Красной Армии. В апреле партизанский отряд Ревякина «Первый Боевой поезд» был включен в состав регулярных частей Красной Армии и утратил приставку «партизанский».

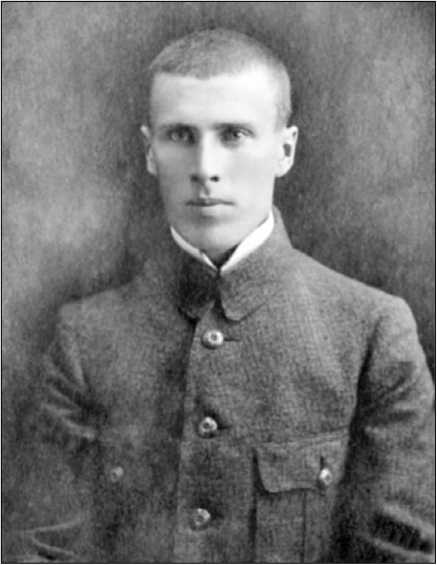

Г. В. Зиновьев, фото начального периода Гражданской войны.

В конце апреля 1918 года Смоленским штабом Красной Армии был сформирован сводный отряд, насчитывающий 400 красноармейцев и включавший «1-й Смоленский Социалистический отряд» Зиновьева, отряд «Первый боевой поезд» Ревякина, артиллерийскую группу Д.Д. Тризны. Командиром сводного отряда был назначен Г. В. Зиновьев, военным комиссаром – Б. Н. Иванов. В начале мая сводный отряд Зиновьева был направлен в Самару для борьбы с казаками атамана Дутова.

Георгий Васильевич Зиновьев надолго станет командиром, боевым наставником и старшим товарищем Ревякина. Зиновьев родился в Петербурге в 1887 году в семье военного чиновника. С началом Первой мировой он поступил вольноопределяющимся в армию. После окончания Севастопольской военной авиационной школы лётчиков в 1915 году, служил в 6-м авиационном отряде 3-го сибирского корпуса Западного фронта, имел чин старшего унтер-офицера. Участвовал во многих воздушных боях с германскими самолетами. Зиновьев отличался отчаянной храбростью и был полным Георгиевским кавалером (награждён четырьмя Георгиевскими крестами). В марте 1917 года Зиновьев вступил в РКП(б). В начале октября 1917 года он был избран председателем корпусного комитета 3-го Сибирского корпуса. В ноябре 1917 года Зиновьев организовал и стал командиром «Первого социалистического отряда Западного фронта», впоследствии переименованного в «1-й Смоленский Социалистический отряд».

Самара – Оренбург

(май 1918 – июль 1918)

Ревякин со своим отрядом прибыл в Самару в первых числах мая проездом через Тулу, где принял участие в разоружении отряда анархистов. По прибытии в Самару весь сводный отряд Зиновьева поступил в распоряжение уполномоченного СНК РСФСР Кудинского. Обстановка в Самаре была тревожная. Город был одним из центров движения анархистов-максимали-стов. Получив большинство в губисполкоме и Советах, максималисты, анархисты и левые эсеры вступили в открытую конфронтацию с большевиками, среди которых также не было единства. Председателем Самарского губисполкома и губкома ВКП(б) на тот момент был В. В. Куйбышев, впоследствии видный партийный и советский деятель. В своих воспоминаниях Константин Ревякин упоминает, что был лично знаком с Куйбышевым.

Войсковой Атаман полковник Дутов. Фото 1917 г.

Ситуация осложнялась растущими антибольшевистскими выступлениями в Самарской губернии и Оренбуржье.

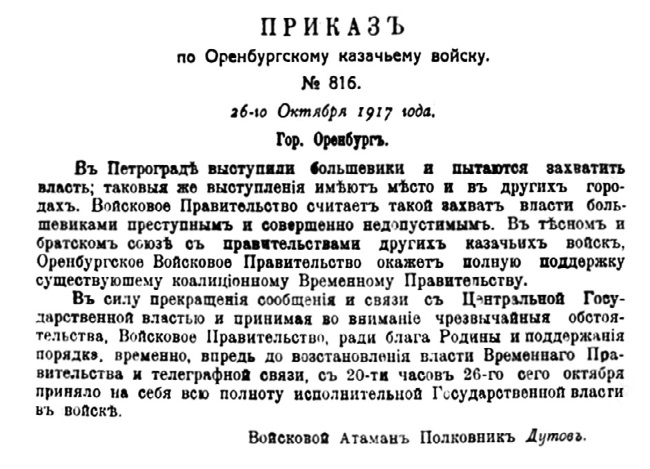

Приказ Дутова о переходе власти в Оренбурге к Войсковому Правительству от 26 октября 1917 г.

Оренбург, занимавший ключевое положение на Южном Урале был центром обширной губернии, простиравшейся от Волги до Каспийского моря и столицей Оренбургского казачьего войска. Это был важнейший транспортный узел, открывавший путь в Среднюю Азию и Сибирь. В отличие от большинства российских городов, в октябре 1917 года «триумфальное шествие Советской власти» сюда не дошло. Попытка большевистского восстания в городе не удалась, и власть перешла к Войсковому правительству Оренбургского казачьего войска во главе с Войсковым атаманом полковником (впоследствии генералом) А. И. Дутовым. Отрядом юнкеров 14 ноября было разогнано заседание городского Совета и Военно-Революционного комитета Оренбурга.

Задержанных членов Совета обыскали, допросили и отпустили по домам. Арестован был только большевистский актив в количестве 25 человек вместе с председателем ревкома С. Цвиллингом, которых выслали под надзор казаков в отдаленные станицы, а позже перевели в губернскую тюрьму.

Пользуясь весьма лояльными условиями содержания, Цвиллинг вскоре бежал в Бузулук. Приведенные подробности, на взгляд автора весьма важны, поскольку показывают, что на данном этапе взаимное ожесточение сторон еще далеко не достигло своего пика, с врагами зачастую обращались еще сравнительно мягко. Как писал Цвиллинг из тюрьмы: «Несмотря на все пережитое, настроение у нас хорошее. Каждый день приходят делегаты от рабочих и солдатских организаций». В Оренбурге атаман Дутов приступил к формированию добровольческих отрядов из офицеров, юнкеров, гимназистов и оставшихся после отправки на фронт казаков из ближайших станиц. На территории Оренбургского войска еще оставались три запасных казачьих полка в Оренбурге, Верхнеуральске и Троицке. Советское правительство в Петрограде быстро осознало опасность выступления оренбургских казаков и бросило на подавление «дутовщины» значительные силы. Руководить боевыми действиями против Дутова было поручено чрезвычайному комиссару Оренбургской губернии и Тургайской области П. А. Кобозеву.

В конце декабря большевики захватили Челябинск, Троицк, Актюбинск и начали наступление на Оренбург. На тот момент основная часть оренбургского казачества еще не определилась в отношении Советской власти, а массы казаков, вернувшиеся с фронта, вообще не хотели воевать.

П.А. Кобозев

В Бузулуке, между Самарой и Оренбургом, была создана база формирования красногвардейских отрядов. Сюда по распоряжению Советского правительства направлялись вооруженные отряды из Самары, Златоуста, Челябинска, Уфы и других мест. К Оренбургу со стороны Самары были направлены красногвардейские части: Северный летучий отряд моряков мичмана С.Д. Павлова, отряды из Перми и Екатеринбурга, имевшие на вооружении артиллерию, пулеметы и бронепоезда общей численностью более 1500 человек. Войска Дутова, которые он смог собрать для прикрытия Оренбурга насчитывали всего около 500 человек. Артиллерии не было вовсе.

С. М. Цвиллинг

В январе 1918 года активизировались большевистские силы в самом Оренбурге, началась всеобщая стачка рабочих. На выборах в местное Учредительное собрание большевики получили более 35 % голосов. В городе действовал подпольный ревком, формировались красногвардейские отряды. В этих условиях удержать Оренбург в руках было невозможно, и Войсковым правительством было принято решение оставить город. Добровольческие отряды были частично распущены, частично ушли на Уральск либо укрылись в окрестных станицах. Оренбург был сдан 31 января 1918 года. Сам Дутов в сопровождении шести офицеров ушел в сторону Верхнеуральска. Позже в Верхнеуральске соберется Оренбургское войсковое правительство и будет сформирован небольшой партизанский казачий отряд. В конце марта, после захвата Верхнеуральска отрядами Каширина и Блюхера, атаман Дутов с отрядом уйдет в станицу Краснинскую, а затем в Тургайские степи на территорию Казахстана, где приступит к формированию отрядов и созданию войска.

В. К. Блюхер. Фото 1923 г.

Весной 1918 года на территории Оренбургской губернии с новой силой вспыхнуло восстание казаков, озлобленных действиями Советской власти, проводившей по отношению к казачеству политику «красного террора». Первыми восстали станицы, расположенные по реке Илек. В конце февраля в станицах Изобильной и Ветлянской казаками были полностью уничтожены отряды, посланные из Оренбурга для сбора продналога.

На подавление восстания из Оренбурга по железной дороге выступил карательный отряд численностью более 300 человек с артиллерией под командованием самого председателя военно-революционного комитета оренбургской губернии Самуила Цвиллинга. Утром 2 апреля отряд вступил в станицу Изобильную, где его ожидала засада. В результате ожесточенного боя часть отряда (около 250 человек) была уничтожена, часть рассеяна, погиб и председатель губкома Цвиллинг. Казакам достались богатые трофеи: 4 пушки, 12 пулеметов, более 200 винтовок. Победа над отрядом Цвиллинга всколыхнула все оренбургские станицы. Казаки перешли к активным действиям и 4 апреля совершили попытку захвата Оренбурга. Отряды казаков подполковника Корчакова и войскового старшины Н. В. Лукина совместно с отрядами башкир Карамышева общей численностью около 1000 человек в ночь на 4 апреля ворвались в Оренбург, заняли часть города, вокзал, здание юнкерского училища и в течение пяти часов вели бой. Гарнизону Оренбурга удалось организовать оборону и вытеснить казаков из города. Во время ночного боя погибло 129 красноармейцев, партийных работников и членов их семей. Казаки среди ночи ворвались в общежитие советских служащих и убили всех, кто там находился, в т. ч. и детей. В ответ Военно-революционный комитет объявил беспощадный красный террор. В городе начались облавы на офицеров и казаков, захваты и расстрел заложников. Кровавое противостояние нарастало. В качестве ответной меры Военно-революционный комитет предпринял карательные экспедиции в те станицы, из которых было наибольшее число участников налета на Оренбург. В станице Донецкой, куда красноармейцы ворвались после артподготовки, было убито около 50 жителей, отказавшихся покидать дома, после чего станица была сожжена дотла. 19 мая была сожжена станица Павловская, при этом каратели убили 15 человек, в основном стариков и больных, не успевших спастись бегством. Полностью сожжены были станицы Донгузская, Татищевская, Угольная, Григорьевская, Пречистенская, Благословенская; Воздвиженская, Ильинская и еще несколько станиц подверглись артиллерийским обстрелам. Принятые меры показались чрезмерными даже оренбургскому губисполкому, который издал приказ, констатировавший, что «обстреливая населенные местности, отряды иногда увлекаются и разрушают целые станицы до основания».

Сызранский рабочий отряд перед отправкой на Оренбургский фронт. Фото май 1918 г.

В результате к восставшим оренбургским казакам присоединились и казаки Уральского казачьего войска. К маю Оренбург оказался в кольце казачьих отрядов, которые не оставляли попыток освободить город от большевиков.

Лагерь австро-германских военнопленных на ст. Меновой Двор. Фото из архива Международного Красного Креста.

11 мая Совет рабочих и крестьянских депутатов Самары получает паническую телеграмму из Бузулука. Привожу ее здесь дословно:

«Я Болотин. Опасность. Я говорю с вами от имени Бузулукского И. К. [исполнительного комитета] и прошу вас принять самое горячее участие в отправке боевой силы в Бузулук. Проклятое казачество уральское, как саранча, облепило полотно ж.д. от Ак-Булака до Бузулука на расстоянии ок. 400 верст. Мобилизовались все поголовно и на каждой версте рвут телеграфные провода, даже увозят телеграфные провода и проволоку. Способствуйте отправке войск, боевых припасов, оружия. Необходимо вооружить все окрестные села. Если не дадите помощи, гибель

Оренбурга и Бузулука неминуемы, и на Самару путь будет открыт».

Ранним утром 13 мая сводный отряд Зиновьева был направлен в Оренбург через Бузулук по железной дороге с грузом оружия, боеприпасов и продовольствия. К вечеру отряд достиг станции Новосергиевской, захваченной отрядами казаков за два дня до этого, и вступил в бой. Пути были взорваны, и попытка прорваться дальше не удалась. Утром к казакам подошло подкрепление, и Зиновьев отдал приказ отступить к Бузулуку. Конные отряды казаков не имели артиллерии и применяли тактику партизанской войны. Захватывая станции, казаки разбирали или взрывали пути, устраивали засады, а когда красные эшелоны подходили и начинали восстановительные работы – внезапно нападали. И тут очень большое значение играла огневая мощь бронепоезда Ревякина.

Чешские артиллеристы после боя на ст. Липяги 04.06.1918 г.

О действиях смоленского сводного отряда упоминается в сводке оперативного отдела Наркомвоена «О положении на Оренбургском и Забайкальских фронтах» от 15 мая 1918 года: «Положение на фронте серьезно. Дутовские войска великолепно дисциплинированы, имеют хороший командный состав и великолепно дерутся. Казаков в настоящее время 10–15 тысяч, но у них объявлена общая мобилизация и число их будет увеличено до 60000. Зиновьевские отряды также дерутся хорошо. Особенно отличился сводный отряд Смоленского штаба Красной Армии, пользуясь дисциплинированностью которого т. Зиновьевым в других отрядах поддерживается и восстанавливается дисциплина. Нужны сильные подкрепления и не отдельными отрядами, а батальонами, полками и батареями. Настроение войск бодрое, некоторые отряды сами рвутся в бой». В Бузулуке отряд Зиновьева соединился с уральской группой Блюхера, которая выступила на помощь Оренбургу из Екатеринбурга 12 мая в составе: красногвардейский отряд под командованием С. Я. Елькина, екатеринбургский эскадрон кавалерии, челябинская батарея, 1-й уральский пехотный полк. Дальнейшие события изложены в донесении от 18 мая 1918 года командующего уральскими войсками на Оренбургском фронте В. К. Блюхера. «Сообщаю сведения о положении дел в Оренбурге, добытые непосредственно из Оренбурга переговором по прямому проводу. 17-го противник вел слабое частичное наступление на Форштадт, наступление отбито. Силы противника в северо-восточной стороне Оренбурга по орской линии исчисляются двумя тысячами и организованы, видимо, плохо, активности пока не проявляют. Одновременно противник пытался подойти к Оренбургу с южной стороны, [из] района Менового Двора, здесь произошла стычка, противник отбит, наши потери – один убит, один – ранен. В западной стороне по линии железной дороги Оренбург-Бузулук, в районе Новосергиевского, оперирует отряд казаков силою две тысячи, которым, по сведениям, командует сам Дутов. Уральские отряды, выступившие из Бузулука 17-го утром, исправляя путь, восстанавливая телеграфное сообщение, подошли к 10-му разъезду, что в 7 верстах от Новосергиевского, сейчас исправляют сожженные мосты. Мост через Сакмару казаками не занимался. Линия дороги Оренбург-Каргала в наших руках. Наша разведка со стороны Оренбурга доходит до Сырта, где обнаружены частые казачьи разъезды. До прибытия наших отрядов оренбургский отряд[3], занимавший Новосергиевское, 11-го подвергся нападению казаков, вследствие невнимательности и халатного отношения к делу командного состава потерпел полное поражение, потеряв почти одну треть убитыми, два орудия, пулеметы, много патрон. Пришедший отряд Зиновьева с боем занял Новосергиевское и, усиленный прибывшими отрядами из Самары и Бузулука, вследствие скорого ухода последних, отряд Зиновьева вынужден был 14-го отступить в Бузулук. В данный момент Зиновьев наступает совместно с уральцами».

Только 23 мая отряды Зиновьева и Блюхера достигли станции Сырт, где соединились с красноармейцами оренбургского гарнизона. Всего в Оренбург было доставлено 2600 бойцов, 8 орудий, 37 пулеметов. Чуть позже в Оренбург из Верхнеуральска прорвалось 600 человек Верхнеуральского красного казачьего отряда под командованием Н.Д. Каширина. Требовалось объединить разрозненные части. Приказом командующего Самаро-Оренбургским фронтом В. В. Яковлева от 25 мая 1918 года для руководства боевыми действиями отрядов в районе Оренбурга был образован Оренбургский фронт. Во главе частей фронта встал Г. В. Зиновьев.

Вступление чехословаков в Самару 08.06.1918 г.

В информационной сводке Наркомата по Военным Делам о положении на фронтах от 27 мая 1918 года обстановка в районе Оренбурга характеризуется как крайне тревожная: «До Бузулука проезд по железной дороге [считать] обеспеченным; от Бузулука до Сорочинской встречаются разведочные отряды; от Сорочинской до Сырта – партизанские набеги, разрушена линия дороги. Приняты меры для охраны движения Самара – Оренбург. Оренбург окружен [дутовскими] отрядами с трех сторон. Наступление на Оренбург было 4 апреля и больше не повторялось. Ташкент совершенно отрезан. Силы казаков, действующие в районе Уральск – Андреевка – Новосергиевское – Пречистенская – Красноярская – Илек – Купянская станица – до 20000 человек. Командующим Оренбургским фронтом назначен т. Зиновьев. Есть основание предполагать, что т. Блюхер со своими отрядами уйдет на Урал, сделано распоряжение не пропускать отрядов.

Оренбургский фронт. 18 мая наши эшелоны, шедшие на выручку Оренбурга, дошли до ст. Новосергиевской. При дальнейшем продвижении эшелоны вошли в соприкосновение с противником и должны были вести усиленную работу по восстановлению железной дороги. 19 мая эшелоны дошли до 13-го разъезда и имели две стычки с казаками, вышедшими из станицы Татищевской. 21 мая была установлена связь с оренбургским отрядом, занимавшим Сырт. Казаки в тылу снова разобрали путь, вследствие этого произошло крушение одного из наших поездов. 23 мая, восстановив путь, наши отряды вступили в Оренбург».[4]

В последних числах мая осложнилась обстановка в Самаре, где 17 мая анархо-максимали-сты подняли вооруженное восстание, которое удалось с большим трудом подавить через три дня, а 29 мая пришло сообщение из Пензы о начале восстания чехословаков. Чехословацкий корпус, насчитывавший около 45 тыс. человек, был сформирован по приказу Верховного главнокомандования Русской армии осенью 1917 года, в основном из пленных чехов и словаков, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. После Октябрьского восстания и заключения Брестского мира была достигнута договоренность о переброске частей чехословацкого корпуса во Францию для участия в боях на Западном фронте. Единственный возможный маршрут для этого пролегал через Сибирь во Владивосток и далее морем. К маю 1918 года эшелоны корпуса находились в разных районах Урала и Западной Сибири.

Похороны чешских легионеров, погибших при взятии Самары. Фото 11.06.1918 г.

Начавшийся 25 мая 1918 года мятеж чехословацкого корпуса быстро распространялся по Поволжью, Уралу и Сибири. Первой начала действовать челябинская группа подполковника С. Н. Войцеховского и поручика Я. Сыровы. Уже 27 мая она заняла Челябинск, в первых числах июня – Златоуст, Петропавловск, Миасский завод, Курган, а 8 июня был захвачен Омск. Почти вся Транссибирская магистраль оказалась в руках чехословаков. Пензенская группировка чехословацкого корпуса насчитывала по разным источникам от 6 до 8 тыс. военнослужащих и состояла из 1-го стрелкового полка имени Яна Гуса, 4-го стрелкового полка Прокопа Великого, 1-го резервного Гуситского полка и Пой артиллерийской бригады Яна Жижки. Командование группой было поручено поручику (а через насколько месяцев уже генералу) Станиславу Чечеку.

Чешские легионеры ремонтируют ж.д. мост на ст. Кинель, июнь 1918 г.