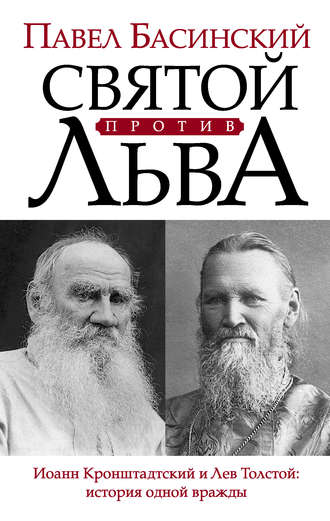

Павел Басинский

Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Глава вторая

ИВАН И ИОАНН

Лишь святой может вполне понять святого.

Симеон Новый Богослов

НЕЗАМЕТНЫЙ ВАНЯ

Ваня Сергиев, родившийся в селе Суре Пинежского уезда Архангельской губернии в ночь на 19 октября 1829 года, был в общем-то самым обыкновенным ребенком. Хотя в житийной литературе об Иоанне Кронштадтском звучат намеки на некоторые особенности тихого мальчика, выделявшегося среди сверстников повышенным религиозным чувством, для биографов отца Иоанна не только детство, но и отрочество, и даже юность величайшего из представителей белого православного духовенства до обидного скудны интересными фактами и подробностями.

Просто жил да был сын сельского псаломщика Ваня… Он закончил духовное училище и семинарию в Архангельске, за хорошую учебу и примерное поведение был принят на казенный кошт в Петербургскую духовную академию, где тоже отличался прилежанием и примерным поведением. Он не гулял, не своевольничал, но и успехов в учебе особых не показывал, закончив академию одним из последних учеников. В конце учебы Иван совершил расчетливый, но понятный для духовного сословия поступок. На вечеринке в академии (до этого на вечеринках не бывал) познакомился с уже не юной и не отличавшейся красотой дочерью протоиерея из Кронштадта Лизой Несвицкой и тотчас сделал ей предложение. Сам Несвицкий уходил на покой, таким образом место освобождалось для зятя. Это был обычный церковный брак по расчету, скрепленный брачным договором, по которому зять обязался содержать и жену, и самого Несвицкого, и двух других его дочерей до совершеннолетия. За это он немедленно рукополагался из дьякона во священники, что случилось 12 декабря 1855 года в Александро-Невском монастыре при участии епископа Винницкого преосвященного отца Христофора…

С точки зрения светской морали какая же это была неинтересная жизнь! Сравните ее с молодостью Льва Толстого, который был всего на год старше Ивана Сергиева.

В двадцать пять лет успел повоевать на Кавказе и отправлялся в действующую армию сначала в Румынию, а затем в Крым, на оборону Севастополя. До этого похозяйничал в Ясной Поляне, доставшейся ему при разделе наследства между братьями в 1847 году. Еще раньше начудесил в Казани, выводя из себя профессоров Казанского университета, за что угодил в карцер. К семнадцати годам этот юноша познал не только женщин, но и венерическую болезнь под названием гоанарея. К середине 50-х прославился как писатель повестью «Детство». Недалеко впереди были «Севастопольские рассказы». Прочитав первый рассказ, Александр II будто бы срочно отправил фельдъегеря в Крым, чтобы талантливого поручика отвели служить в более безопасное место. Тогда же Толстой начал вести дневник и страстно мечтал о женитьбе. Но конечно, не такой, как у Ивана Сергиева!

В 1888 году Иван Ильич Сергиев, уже знаменитый отец Иоанн Кронштадтский, получил замечательную возможность создать привлекательный образ своего детства, как это сделал Толстой: журнал «Север» попросил дать автобиографию и, конечно, не стеснял в объеме. Отец Иоанн не обладал литературным талантом, впрочем, иногда неожиданно и потому особенно заметно вспыхивавшим в его дневнике. Но что мешало ему нанять для этого дела какого-нибудь молодого, нуждающегося автора?

«Автобиография» (единственная!) отца Иоанна занимает страничку журнального формата и начинается так: «Я сын причетника села Сурского, Пинежского уезда, Архангельской губернии. С самого раннего детства, как только я помню себя, лет четырех или пяти, а может быть, и менее, родители приучили меня к молитве и своим религиозным настроением сделали из меня религиозно настроенного мальчика. Дома, на шестом году, отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку; но грамота давалась мне туго, что было причиною немалой моей скорби».

И опять, на светский вкус, при чтении этого текста от тоски повеситься можно! А ведь имя Кронштадтского гремело по стране. В его портовый город стекались паломники. Ему завидовали не только рядовые священники, но и митрополиты. К нему пристально и недоверчиво присматривался один из главных церковных авторитетов того времени Феофан Затворник, а обер-прокурор Константин Победоносцев учинил расследование по делу странного кронштадтского батюшки и вызывал его на собеседование.

«Долго не давалась мне эта мудрость, – сообщает отец Иоанн о годах своего учения, – но будучи приучен отцом и матерью к молитве, скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум, – и я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение».

Вокруг него кипели нешуточные страсти, а в «Автобиографии» более чем скромно говорится, как его отец, сурский псаломщик, «получал, конечно, самое маленькое жалование, так что жить нам, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была действительным несчастием. О значении учения для моего будущего я думал мало и печаловался особенно о том, что отец напрасно тратит на мое содержание свои последние средства».

Тогда на Ваню «напала тоска». «Среди сверстников по классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи; они все были способнее меня, и я был последним учеником». «Вот тут-то и обратился я за помощью к Вседержителю, – пишет он, – и во мне произошла перемена». Через короткое время Иван стал одним из первых учеников, был переведен в семинарию, затем послан в Петербургскую академию на казенный счет.

О его учебе в академии не сказано почти ничего.

«В академическом правлении тогда занимали места письмоводителей студенты за самую ничтожную плату (около 10 рублей в месяц), и я с радостью согласился на предложение секретаря академического правления занять это место, чтобы отсылать эти средства матери». Мать его тогда особенно нуждалась в деньгах, потому что, «будучи еще в семинарии, я лишился нежно любимого отца»[3].

Всего два-три слова сказано и о женитьбе на Несвицкой.

И вот он уже священник. «С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго следить за своей внутренней жизнью. С этой целью прежде всего я принялся за чтение Священного писания Ветхого и Нового Завета, извлекая из него всё назидательное для себя как для человека вообще и священника в особенности. Потом я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Богу и свои благодарные чувства за избавление от искушений, скорбей и напастей».

Далее короткий отчет о его воскресных и праздничных проповедях и об устройстве в Кронштадте Дома трудолюбия… Текст завершается словами: «Вот и всё».

Во всей «Автобиографии» есть только два момента, на которые стоит обратить самое пристальное внимание. Первый – это тема одиночества этого человека, у которого с раннего детства не было ни одного близкого друга. Мы ничего не знаем о его близких товарищах ни в селе Суре, ни в Архангельске, ни в Петербурге…

Журналисты жадно охотились за любыми сведениями о кронштадтской знаменитости. В 1913 году, уже после смерти отца Иоанна, в Петербурге вышли две книги: «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной семинарии» и «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной академии». Похожие как близнецы, эти книги столь же неразличимы, сколь пусты по части интересных фактов.

Ну ладно архангельские семинаристы, разъехавшиеся по неизвестным приходам или вовсе, как часто бывало, бросившие духовное поприще… Но студенты Петербургской академии! Почему почти никто из них, за исключением отца Н.Г.Георгиевского, не оставил воспоминаний об учебе в одних стенах с будущей ярчайшей звездой, настоящим героем русской церкви, которого В.В.Розанов однажды сравнил с Жанной д’Арк? И это при том, что курс, на котором учился Иван Сергиев, по отзывам преподавателей и историков академии, был выдающимся и талантливым. В его составе – будущие епископ Минский и Туровский Варлаам (Чернявский), епископ Аккерманский Аркадий (Филонов), епископ Елизаветградский Мемнон (Вишневский); церковный историк М.О.Коялович, историк и апологет А.И.Предтеченский; известные протоиереи Иоанн Толмачев и Димитрий Соколов.

Ответ прост. И в семинарии, и в академии Иван Ильич Сергиев был самым незаметным студентом.

Георгиевский пишет: «Мы с ним сидели рядом и в аудитории, и в занятной комнате. Отец Иоанн, будучи студентом, отличался необыкновенной тихостью и смиренным характером. Отец Иоанн отличался редкой набожностью. После обычной вечерней молитвы все мы, студенты, ложились спать, а он еще долго, стоя на коленях, молился перед иконою у своей кровати».

Так что же мы знаем о его учебе в академии?

Любил греться у печки («камелька»).

Любил гулять в саду один.

Хотел стать миссионером в Сибири или Америке.

Как у письмоводителя, у него была своя комната.

Первый заработок потратил на толкование Евангелия Иоанна Златоуста.

В книге одного из первых биографов отца Иоанна Николая Большакова «Источник живой воды» еще глухо упоминается, что на четвертом курсе академии Иван Сергиев впал в необъяснимую депрессию, от которой излечился благодаря молитвам.

Вот и всё.

О семинарском периоде не осталось вовсе никаких воспоминаний. Впрочем, известно, что в семинарии Иван был назначен старшим над певчими, публикой самой независимой во всякой бурсе, а попросту пьющей и распущенной, о чем писал еще Н.Г.Помяловский. Эта среда оказалась опасна для Вани, «но спасла его огромная любовь к матери и помощь Божия».

Возникает впечатление, что до 1855 года, то есть до рукоположения во священство, биография Ивана Сергиева представляет собой сплошное белое пятно. «Знаем мы о нем, к сожалению, мало», – признается автор одной из лучших книг об Иоанне Кронштадтском И.К.Сурский (Илляшевич). Как будто до священства Иван не был не то чтобы выдающейся, но даже просто личностью. Человек в футляре. Ходячая набожность.

Но тогда почему же, едва он надевает на себя одежды священника, в Кронштадте вдруг вспыхивает духовный маяк такой ослепительной мощи, что в свет этот сначала многие просто не верят? Не может так сильно гореть обыкновенный человек, простой русский священник!

И здесь мы должны снова вернуться к «Автобиографии», чтобы не пропустить в ней второй очень важный момент.

«С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению».

Запомните это слово: «искренне».

ИВАН ПЕРВЫЙ

Глядя на чудо превращения тихого семинариста, а затем не менее скромного студента во Всенародного Батюшку, о котором не шутя говорили, что «вся Россия – это Кронштадт отца Иоанна», невольно возникает искушение заподозрить в этом элемент лицедейства.

Кстати, в этом подозревали и позднего Толстого, который из барина, аристократа превратился в «мужика». Только тут было превращение наоборот. В первом случае – непомерное возвышение социального образа, во втором – слишком наглядное (не на публику ли?) его снижение. В первом случае из сына бедного дьячка из захолустной Суры возникает отец Иоанн, сияющий – в переносном и прямом смысле – дорогими облачениями, орденами с бриллиантами – подарками богатых поклонников и дарами императорской семьи. Во втором – из родовитого аристократа, впитавшего в себя кровь нескольких знатнейших российских фамилий – Толстых, Волконских, Трубецких и т. д., – возникает «мужичок». Если вспомнить, что эпоха Серебряного века была временем всевозможных масок и личин, то вроде бы всё и становится на свои места.

Игра. Театр.

Но этот путь понимания Иоанна Кронштадтского оставим тем, для кого весь мир – театр и все люди – актеры. Отец Иоанн, как и Лев Толстой, не был актером.

Тихий мальчик? Но почему именно на этого тихого мальчика чуть ли не с первого дня его рождения словно обращен невидимый перст Божий?

Итак, Ваня родился в ночь на 19 октября 1829 года в месте слияния рек Пинеги и Суры в 500 верстах от Белого моря.

Почти все биографы отца Иоанна начинают свои книги с описания величественной красоты русского Севера и бытовой бедности семьи Сергиевых, дьячка местной церкви Ильи Михайловича и его жены Феодоры Власьевны (в девичестве Порохиной). Автор одной из наиболее интересных прижизненных биографий Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил (Семенов) тоже делает акцент на контрасте между поражающей глаз красотой русского Севера и бросающейся в глаза нищетой жизни его обитателей. Именно этот контраст, считает иеромонах, закалил характер будущего великого пастыря.

«Трудно даже на красивом севере выбрать что-нибудь более красивое, так сказать, нетронутое, чем берега Пинеги. Это постоянная смена самых разнообразных пейзажей. Пустые поместья, попеременно то высокие, покрытые лесами, то низкие берега, луга. Ни поселка, ни случайной человеческой души».

Далее Семенов цитирует книгу одной из спутниц отца Иоанна в ежегодных путешествиях на родину А.Ф.Нарцизовой: «Далеко вглубь – ровная луговая полоса. Немного дальше – громадные горы железной руды, совсем красного цвета, потом ослепительно белые громады алебастра и гипса. Боже мой, что это за горы! То они идут на целую версту неприступными крепостями и вдруг обрываются глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью, то возвышаются громадными утесами, которые, того и гляди, готовы рухнуть над вашими головами; то высятся прямо в небо как колоссальные замки самых фантастических форм и очертаний; у подошвы их понаделаны природой причудливые пещеры, а надо всем этим волшебным миром высоко наверху стоит дремучий лес, а еще выше светлое, синее небо. Никакой художник в мире не в силах начертать этой дивной картины, которую Господь создал единым словом Своим».

«Красивый угол… – соглашается Семенов, – но в то же время это и один из самых захудалых уголков всюду темного и бедного Пинежского края… И уж, конечно, далеко не богата была в убогом селе хижина псаломщика Ильи Сергиева… Это неприкрытая, явная нищета, крайняя бедность…»

Подобное начало биографий – искусительный, но неправильный путь. Иоанн Кронштадтский родился на Севере, а Лев Толстой – чуть южнее средней полосы России. Первый появился в бедной семье, второй – в сравнительно обеспеченной. Перед глазами одного мальчика были высокие горы, покрытые дремучими лесами; перед взорами второго – тульская лесостепь, тоже по-своему прекрасная, особенно летом. Второй с первых моментов самосознания знал о своей дворянской родовитости, рассматривая на стенах яснополянского дома потемневшие от времени портреты предков. Первый тоже был непрост: по крайней мере сто пятьдесят лет почти все его предки – причем по обеим родительским линиям – были священниками.

Разумеется, это в какой-то степени определило характеры обоих, их нравственные и эстетические предпочтения. К тому же оба горячо любили свою малую родину и всю жизнь стремились к ней. Толстой не смог бы прожить без своей Ясной Поляны, а Кронштадтский до самой смерти почти ежегодно путешествовал в Суру водным путем, через Финский залив, Ладогу и бассейн северных рек, – путь красивый, но и небезопасный.

В семье Ильи Михайловича Сергиева было шестеро детей, в семье Николая Ильича Толстого – пятеро. И таких священнических и дворянских семей в России было немало. Из некоторых даже выходили крупные люди. Но не такого масштаба, как Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой!

Гораздо важнее, на наш взгляд, что Ваня Сергиев, будучи первенцем, родился настолько хилым, что родители крестили его в ночь рождения, в полной уверенности, что мальчик вот-вот умрет. Они спешили приготовить Ваню к ангельской жизни, не зная, что ангельский чин тот обретет на земле в ином образе. Мальчика нарекли Иваном в честь святого Иоанна Рыльского, память которого праздновалась на следующий день.

Мальчик выжил. А вот второй сын, Никита, родившийся через год, прожил всего четыре месяца и умер «от хрипоты». И тогда третьего сына, родившегося в 1832 году, родители тоже называют Иваном. Этот странный семейный поступок все биографы, как и сам отец Иоанн, объясняют тем, что и через три года родители были уверены, что первый Иван обязательно умрет.

Но умирает не первый Иван, а четвертый сын Василий, скончавшийся в восьмимесячном возрасте «от поноса». В семье остаются два Ивана и младшие девочки Анна и Дарья. Анна и Дарья дожили до преклонного возраста, как и самый старший брат. А вот второй Иван прожил лишь восемнадцать лет. Вернувшись после учебы в семинарии в Суру, он скончался от чахотки в 1850 году, за год до смерти отца, который тоже умер от чахотки. И можно почти не сомневаться в том, что если бы первый Иван не показал каких-то почти чудесных успехов в учебе и не был послан в Петербург, а вернулся бы в Суру, его бы ждала та же гибельная судьба, которая преследовала всю их мужскую линию.

В характере и поведении первого Ивана с самого начала замечалась та самая тихость, которая потом отличала его многие годы. Вроде бы, по воспоминаниям односельчан, в Суре как-то выделяли этого мальчика именно за тихий характер. Между тем северный темперамент – не южный, северяне вообще народ сдержанный. Но простые люди, по-видимому, чувствовали в первом Иване какую-то особенную тихость и порой просили именно первого сына местного дьячка помолиться за них, грешных, Богу.

Что это было, мы можем только воображать. Какая-то особая незлобивость? Что-то в глазах, в тембре голоса? Во всяком случае, поначалу своим характером Ваня больше походил на отца. Илья Михайлович Сергиев, судя по воспоминаниям родных, был добрым, религиозным и очень больным человеком. Ваня тоже был очень больным мальчиком. В семинарии несколько раз лежал в больнице по случаю хронического катара, простудной горячки, нервной горячки и дважды болел скорбутом, то есть цингой, смертельной тогда на Севере болезнью. От скорбута семинаристов лечили лимонами и усиленным питанием, тем не менее многие из них умирали. Но Ваня и тогда выжил[4].

В зрелом возрасте отец Иоанн также не отличался крепким здоровьем. Он болел золотухой, страдал от желудочных заболеваний и постоянно терзавшей его душевной слабости, от которой мучился и Толстой, о чем оба не раз писали в своих дневниках. Но если Толстой до старости оставался физически могучим человеком, богатырем, поднимал двухпудовые гири, бегал наперегонки с детьми, катался на коньках и велосипеде, крутился на турнике, то отец Иоанн представлял собой биологическое чудо, не объяснимое с точки зрения физиологии. Он спал по четыре часа в день, питался наспех в гостях во время ежедневных поездок в Петербург или путешествий по России, пренебрежительно относился к своему здоровью, считая, что чрезмерное внимание к телесной стороне жизни есть верный признак безбожия и дьявольского искушения. При этом отец Иоанн дожил до семидесяти девяти лет в непрерывном церковном и общественном служении. И в глубокой старости он выглядел гораздо моложе младшей сестры.

В 1905 году Дарья Ильинична Малкина (в девичестве Сергиева) приехала из Суры к отцу Иоанну на празднование 50-летия его пастырства. Она остановилась в Петербурге на квартире своей дочери Анны Семеновны и зятя – священника Ивана Николаевича Орнатского и вскоре тяжело заболела. В Кронштадт была отправлена срочная телеграмма. Отец Иоанн приехал, исповедал сестру, причастил и окропил святой водой помещение.

И тогда, по воспоминаниям духовной дочери отца Иоанна Е.В.Духониной, между братом и сестрой состоялся такой разговор:

– Братик, а сколько тебе лет, ты старше меня или младше?

– Мне семьдесят шесть, а тебе? – отец Иоанн засмеялся.

– А мне восемь шестьдесят (шестьдесят восемь. – П.Б.)[5]. А выгляжу-то я куда старше тебя.

Путешествовавший с отцом Иоанном в Суру художник С.В.Животовский писал: «За всё наше путешествие нам не раз приходилось встречать ровесников отца Иоанна, его однокашников по семинарии. Но какие же это всё дряхлые старики сравнительно с ним: он кажется перед ними бодрый юноша, полный сил и энергии». Это был 1903 год, отцу Иоанну семьдесят четыре…

Конечно, бытовая жизнь простых северян в Суре и прославленного священника в Кронштадте различались по уровню комфорта. К тому времени у отца Иоанна были и своя карета, и даже собственный катер. Но невозможно представить степень физической и психологической нагрузки, которой ежедневно испытывал себя на прочность этот человек. Это была жизнь на износ, какое-то сознательное истребление физического тела!

Оставим пока в стороне его общественную деятельность по устроению в Кронштадте Дома трудолюбия и его невероятно кипучую работу по основанию в России нескольких женских монастырей и подворий, что было абсолютно исключительным фактом для приходского священника. Оставим также в стороне ежедневное посещение им в Кронштадте и Петербурге больных (как правило, смертельно больных) людей, для чего необходимо было каждый божий день пересекать туда и обратно Финский залив, на катере или на санях, при любой погоде. (Однажды в метель зазевавшийся возница на ухабе случайно скинул батюшку с саней и обнаружил это только по приезде в Кронштадт. Вернувшись, он встретил отца Иоанна, который в тяжелой шубе пешком шел по льду Финского залива…) Обратим внимание только на «профессиональные обязанности» отца Иоанна. Вернее, на то, как он эти обязанности понимал.

Пятьдесят три года он ежедневно, в том числе и во время путешествий, служил литургию, исповедовал и причащал невероятное количество людей, тысячи людей. Для этого он ежедневно вставал в четыре часа утра, а спать ложился не раньше двенадцати ночи, иногда позволяя себе и припоздниться, помолиться в одиночестве в саду под открытым небом, что он любил.

Его называли «утренний батюшка», «пасхальный батюшка» за неизменно радостное состояние духа, за удивительную подвижность в службе, что отличает именно пасхальные богослужения. Но более внимательные наблюдатели замечали, что отец Иоанн вообще жил в каком-то запредельно ускоренном темпе, как будто опасаясь не успеть, опоздать куда-то. И это вызывало сложные чувства у людей, которые видели его впервые. Скорость, с какой жил Кронштадтский, порой вызывала раздражение. Невозможно было сконцентрировать внимание на его фигуре, а его многочисленные парадные фотографии, продававшиеся по всей России, по единодушному свидетельству всех, кто знал отца Иоанна, не отражали его личности. Фотографии были постановочные, а внешний облик отца Иоанна всё время изменялся…

Описать внешность отца Иоанна по его словесным портретам почти невозможно. За исключением глаз – ни одной выдающейся черты! Среднего роста, слабого сложения. Редкие волосы, схваченные на затылке косичкой.

Собственно – и всё.

Что касается его серых, «северных» глаз, на которые все обращали внимание, то они разным зрителям представлялись по-разному. Поклонники отца Иоанна видели небесный, лучистый, исполненный неизменного благодушия взгляд, а недоверчивые наблюдатели отмечали, что глаза отца Иоанна были «стальные», «свинцовые». Будущий секретарь Горького Николай Тихонов, в молодости встречавшийся с Кронштадтским, писал, что у него были «проницательные глаза». А сам Горький, тоже в молодости видевший отца Иоанна и даже говоривший с ним, впоследствии утверждал, что «глаза его налиты страхом».

По-видимому, взгляд отца Иоанна во многом зависел от того, на кого он смотрел и кто смотрел на него. Можно даже предположить, что этот взгляд возвращал наблюдателю его собственные представления, надежды и колебания.

И возникает удивительный парадокс. Как тихого мальчика и юношу Ваню Сергиева не смогли запомнить, а затем описать знавшие его в то время люди, так и прославленного священника отца Иоанна определенно не смогли «запортретировать» уже сотни мемуаристов, ибо все они (за редчайшими исключениями) имели дело с постоянно движущейся и непрерывно меняющейся «моделью». Это была уже комета, а не человек!

«Он принадлежит сам себе только тогда, когда окружен со всех сторон водой», – писал художник С.В.Животовский.

Но опять и опять возникает вопрос: как из тихого Вани мог родиться «электрический» отец Иоанн?

Человек воцерковленный воскликнет: что же тут непонятного?! Это случилось в момент рукоположения Ивана Сергиева в отца Иоанна.

Но почему это таинство не производило такого же превращения с большинством священников?

«Большинство священников, – пишет современник отца Иоанна и его биограф Николай Большаков, – ищут работы, занятий, не знают, как убить время от одной службы до другой. Иногда позовут к больному или роженице, а потом опять нечего делать. Некоторые стараются набрать побольше уроков. Но и при этом все-таки свободного времени достаточно даже для карт, приема гостей, знакомых и т. д. Другие стараются убить свободное время во всевозможных комитетах, комиссиях, собраниях. Многие из молодых пастырей становятся настоящими чиновниками, бюрократами.

У о. Иоанна сразу же не стало времени ни пообедать, ни отдохнуть, ни провести час-другой в семье».

Разумеется, среди священников были и другие яркие личности.

Однако каждый, кто сколько-нибудь представляет феномен отца Иоанна, не может не понимать исключительность его фигуры не только для своего времени, но и для всей истории русской православной церкви. В предисловии к биографии отца Иоанна митрополит Вениамин (Федченков) предостерегает от человеческого, слишком человеческого взгляда на Иоанна Кронштадтского, напоминая слова преп. Симеона Нового Богослова: «Лишь святой может вполне понять святого и говорить о нем». Тем не менее, пытаясь разобраться в чуде превращения Ивана в Иоанна, он пишет, что «Дух Божий не насилует природы» и в превращении этом, возможно, не было особого чуда. Во всяком случае, не было случайности.

Это было закономерное чудо.