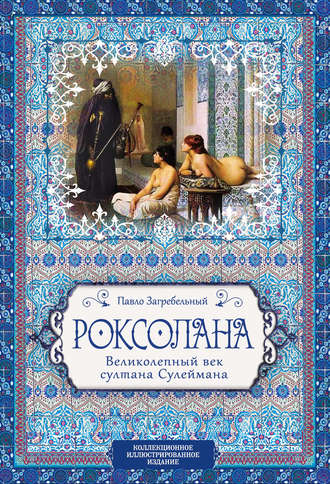

Павел Загребельный

Роксолана. Великолепный век султана Сулеймана

Отара

Было в ней что-то особо привлекательное – то ли в неземном сиянии золотисто-красных волос, то ли в изящной, гибко-змеистой фигурке, если уж тот дикий татарский всадник даже ночью, в призрачном свете пожара, пленился ею так, что выделил ее из всех других пленниц и до самой Кафы вез как драгоценнейшее сокровище. Да и суровый викарий Скарбский, точно чувствуя клокотанье огня в ее сердце, часто заводил беседы не только о спасении души, но и о теле, и она с удивлением отметила, что и сам Бог признает плоть, эту одежду души, и что чем плоть лучше и совершеннее, тем довольнее должен быть таким человеком всевышний. «Плоть – значительная часть нашего естества, – говорил Скарбский. – Следует повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в самом себе, не презирал и не оставлял одинокой нашу плоть, а сливался с нею в тесных объятиях». От таких слов Настася невольно краснела, а суровый викарий, словно бы не замечая девичьего смущения, глядя поверх ее головы, продолжал: «Правосудие господнее предвидит это единение и сплетение тела и души таким тесным, что и тело вместе с душой обрекает на вечные муки или на вечное блаженство».

Если бы ей дано было выбирать, она выбрала бы только вечное блаженство, иначе зачем жить!

«Те, которые хотят отречься от своего тела, пытаются выйти за пределы своего естества и бежать от своей человеческой природы, – это безумцы. Вместо того чтобы превратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того чтобы возвыситься, они унижают себя…»

«Я не отрекусь, не отрекусь никогда, – клялась себе в душе Настася. – Не отрекусь и не унижусь!»

Когда же ступила на стамбульский берег, забыла обо всем. Шла за вереницей своих закованных в железо несчастных подруг, шла свободно, будто турчанка, в шелковых широких шароварах, в длинной сорочке из цветистого шелка, в зеленом девичьем чарчафе, который закрывал ей лицо и волосы, в искусно расшитых, с загнутыми носками туфельках из позолоченного сафьяна, мостик качался на связанных бочках, брошенных в грязную воду, мир качался у Настаси перед глазами, огромный город поднимался перед нею округло-выпукло, бил червонностью солнца из множества оконных стекол, скорбно зеленел свечами кипарисов, нацеливал на нее мрачные башни древних стен, острия бесчисленных минаретов. Она шла вприпрыжку по тому шаткому мостику, вызмеивалась спиной, всем станом, молодая, гибкая, жадная к жизни, ступала на край этой чужой, страшной, враждебной земли, тоскливое стенанье, как недавно на море, рождалось в ее душе, от отчаяния она, казалось, даже теряет зрение, но встряхивала упрямо головой, прыгала вперед, точно спасаясь от шарканья старческих ног Синам-аги позади себя: шарк-шарк! В воде залива – целые свалки, мусорные кучи, затонувшие гнилые доски, отбросы, собачья падаль, обломки дерева, облепленные ракушками, смрад. У воды раскопанная земля, топи, лужи, болота, гниль, затопленные сгнившие челны. А залив назывался Золотой Рог. Где же то золото и что тут золотое? Разве что солнце на небе, но как же оно высоко!

К Золотому Рогу бегут отлогие улочки, переплетенные между собой в мертвых объятиях, как утопленники, старые деревянные дома, украшенные густою резьбой, криво наклоненные друг к другу, вот-вот упадут. Улочка рассечена солнцем пополам – тень и зной, – так и шкварчит. Синам-ага велел вести полонянок по теневой стороне. Может, сожалел, что не дождался вечера на кадриге, чтобы не выставлять свою добычу улицам на глаза? А улицы были заполнены одними мужчинами. На маленьких площадях, у фонтанов, в тени платанов, даже на солнцепеке, на каждом свободном месте мужчины сидели густо, как мухи, недвижные и черные. Лишь уличные продавцы воды, миндаля, сладостей, жареного мяса слонялись между теми черными фигурами, что-то выкрикивали гортанно, клокочуще, словно бы задыхаясь, кормили и поили те странно неподвижные, внешне спокойные – ни брани, ни драки, ни споров, ни голоса, ни ветра – толпы мужчин. Да и не могли они ни разговаривать, ни спорить, ни драться, ибо были предельно заняты: все ели, жевали, глотали, пили холодную воду, снова ели. Варенные в котлах кишки, вымя, потроха, сердца бараньи и воловьи, жирные кебабы, какие-то овощи, с которых стекал жир, – видно было по шеям, с какой жадностью глотают они огромные куски. И хоть бы кто-нибудь подавился! Испражнялись, недалеко и отходя. Смрад мочи, отбросов, смолы, дыма, чеснока, рыбы. Торговцы разносили еще и какие-то съедобные цветы, но куда там аромату цветов среди этой загаженности, среди этого жеванья, глотанья и испражнений! Ели ненасытно, стоя, на ходу, как кони или верблюды, и все неотрывно смотрели на белых женщин, которых гнали по улицам надсмотрщики Синам-аги. Взгляды бежали за женщинами, скользили по ногам, липкие, грязные, тяжелые, мужчины урчали, как коты, похоть била из их изленившихся фигур, – о проклятые самцы, твари, псы! Вот где женщина чувствовала, что за проклятие – ее тело, вот где хотела если уж не взлететь пташкой в небо, то провалиться сквозь землю, хотя, пожалуй, и в земле не спасешься от тех взглядов, от тех страшных глаз.

Глаза были как облик и дух этого гигантского города. Откровенно наглые и скрытые, невидимые, но ощутимые взгляды. Впечатление было такое, что глаза неотступно следят за тобой и невозможно от них укрыться ни под водой, ни под землей. Глаза на улицах, в деревянных домах, за деревянными решетками, в листве деревьев, в фонтанах, в надписях на белых и серых плитах, на высоких минаретах и широких выщербленных каменных стенах оград, в воздухе, как тени птиц, облаков или падающих листьев. Взгляды холодные, как прикосновение змеи, шероховатые, как тоска, вечная мука надзора, недоверия, подозрительности, город как сплошная страшная тюрьма для женщин. Настася старалась не замечать ни тех взглядов, ни тех глаз. Только бы не поддаться отчаянию, забыть о тех глазах. «Смейся, дитя мое!» – говорила когда-то ей мама. Где же вы, мама?

Веял удушливый ветер лодос – ветер умерших. Неистовствовало солнце, бледное и страшное, как глаз слепого. А дома солнце всегда светило сквозь зеленые листья, сквозь густые ветви, ложилось на землю кружевными бликами, кропило зеленым сиянием их дом, тропинку от ворот, траву по сторонам тропинки, криницу с замшелым срубом, березовые и дубовые дрова под высоким навесом. Кому здесь об этом расскажешь?

Покинута всем светом, точно совершила какие-то большие преступления. А ведь она невинна и праведна, как только что вылупившийся птенчик. Кому об этом расскажешь? Иов тоже был справедлив, а пережил тяжелейшие несчастья. Или так уж суждено всем невинным и справедливым? А те, что следят неотвязно и неотступно за каждым ее шагом? Спросить бы у них, сколько преступлений, грабежей, убийств на их совести. Греются на солнце, смеются, жуют, глотают… Круглоголовые мальчишки – чоджуки – шастают под ногами, что-то кричат полонянкам, швыряют камешки, обсыпают пылью. Евнухи лениво отмахиваются от их настырности, взрослые наблюдатели подстрекают и подзуживают мальчишек – здесь одни только мальчишки, ни одной девочки, так же как и ни единой женщины на улицах, кроме этих несчастных, среди которых самая разнесчастная она, Настася. Потому что похотливых взглядов на ее долю приходится больше всего. Скованные цепью, в железных ошейниках, для мужской толпы они уже словно бы и не женщины, взгляды лишь скользят по ним и летят дальше, жадно выискивая себе поживы полакомее, и ею неминуемо должна стать она, Настася, одетая турчанкой, маленькая, изящная, гибкая, как зеленый плющ на древних каменных стенах Стамбула, для турок она тоже турчанка, может, жена старого Синам-аги, может, дочка, это не важно, главное – женщина, молодая, правоверная, отчего наслаждение от созерцания еще увеличивается, и поэтому они летят на нее, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лодос.

Пробовала спасаться, отводя глаза на стены Стамбула[35]. Начинались они от Золотого Рога. Темные камни, циклопические скалы, могучие глыбы, зубастые короны башен, то четырехугольных, то круглых, тесаный камень и красная плинфа оград, руины прилепившихся к оградам древних дворцов, глубоченные рвы, наполненные уже не водой, а обломками прежних святынь и жилищ, травой, зельем, стволами поваленных деревьев, чащами; где-то за рвами широкая дорога, выложенная белыми плитами, наверное, еще во времена греческих императоров, на склонах рвов клочки огородов, потом снова дикие заросли, плющ, иудино дерево с цветами неестественной окраски, выгоревшая на солнце трава, ослы с красными тюками на спинах, круглоголовые чоджуки.

Та каменная ограда воспринималась как огромное тело этого загадочного города, а здесь, на улицах, – его внутренности, требуха, грязь и отбросы. Вся жизнь сосредоточилась в тех лабиринтах взглядов, в капканах огненных глаз фанатиков, в неистовстве похоти. И если жизнь представлялась как евхаристия, как неудержимый бег апостолов к тайне, то теперь Настася могла убедиться, что тайн не существует, что и на тех апостольских вершинах, пожалуй, можно найти проклятие, а то и конец.

Чтобы хоть немного успокоиться, девушка пыталась искать сходство между стамбульцами и навеки утраченными людьми из Рогатина, которые стояли у нее перед глазами неотступно и упорно, а может, то она сама выстраивала их рядами в своем изболевшемся воображении, цеплялась за них, как за последние остатки жизни. Не было ничего общего. Может, только Караим-пекарь походил немного на этих мужчин. Разве же такими были рогатинцы, добрые, ласковые, какие-то светлолицые, наивные, как дети? А эти усохшие, шершавые, вывяленные и высушенные на солнце и, видимо, ленивые, как тот Василь из Потока, что упорно ставил свою халупу слишком близко от синагоги, и хоть правоверные евреи всякий раз разваливали ее, не давая Василю возвести кровлю, он вновь и вновь упрямо лепил ее, потому что лень было отодвинуть ее дальше.

Вспомнив того дурноватого в лени Василя, Настася чуточку развеселилась и смогла даже затеять сама с собой причудливую игру. Никакая она не полонянка, не проданная, не купленная, не дочка попа из Рогатина, а молодая турчанка, принадлежит этому живописному необычному миру, а мир принадлежит ей. Она беззаботная девчушка, свободная, властная, богатая. Может, даже дочь Синам-аги. А то и выше. Это не важно, главное – молодая, привлекательная, правоверная, отчего, вишь, наслаждение для взглядов еще усиливается, и потому они устремляются на нее, минуя бедных ее подруг, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лодос.

Шла, еще больше изгибаясь всем станом, играли в ней все суставы, вытанцовывала каждая мышца, и тонкий шелк послушно передавал все это, повторял и воссоздавал, даже как будто вздох восторга сопровождал и преследовал таинственную, необыкновенную девушку, катился за нею, нарастая, умножаясь; соревнуясь в мощи с неустанным ветром: «Бак, бак, бак!»[285]

Но игра прервалась неожиданно и жестоко.

Уже и до этого Настася заметила, как много животных на стамбульских улицах. Точно в Рогатине в ярмарочные дни. Кони с всадниками и расседланные, ослики с поклажей в сонной дреме или в жутком крике, напоминавшем скрип сухого колеса: «И-ах, и-ах!»; собаки грызутся за голые бараньи кости или щелкают зубами, вылавливая блох в слипшихся от грязи хвостах, изнеженные гибкоспинные кошечки наслаждаются своей неприкосновенностью и безнаказанностью, воркуют голуби возле мечетей и фонтанов, чирикают маленькие птички, распевают в ветвях, вычирикивают в густой листве – мир красочный, ласковый, совсем чуждый этому нечеловеческому лабиринту, выстроенному из скользких вожделенных взглядов и из ненавистного дыхания, охватывающего тебя смердящим облаком, сквозь которое невозможно прорваться.

Все живое для полонянок казалось недостижимым на этих улицах, и они словно забыли о его существовании так же, как медленно забывали своего Бога, который бросил их одних, отчурался, остался за морем, послав их на чужбину, беспомощных и слабых.

Но вот впереди скорбной вереницы пленниц, неведомо откуда взявшись, точно родившись из стамбульской пылищи, появилась отара серых лохматых овец, овцы плотно теснились, напуганно налетали друг на друга, тыкались сослепу то в одну, то в другую сторону, чабаны в высоких, островерхих мохнатых шапках, в когда-то белой, а теперь безнадежно заношенной одежде гийкали на своих одуревших животных, сбивали их герлыгами еще плотнее, гнали дальше на продажу или на убой, а впереди отары важный, как Синам-ага, выступал огромный черный козел с повешенным на шею колокольчиком-боталом из позеленевшей меди, и та медь с каждым покачиванием козлиной шеи звенела глухо, мучительно, как Настасино сердце.

Отара была как их доля. Овец гнали, как людей, а людей – как овец. Духом гибели повеяло на несчастных женщин от этого зрелища, в ноздри бил им смрад ненависти, слышался голос смерти.

– Гий! Гий! – кричали чабаны-болгары голосами устало-тусклыми, а Настасе чудилось, будто это глубоко в ее груди звучит чье-то предостережение: «Стой! Стой!» – и тело ее словно одеревенело, потеряло гибкость и изящество, не могла ступить ногой, не могла шевельнуться – вот так бы упала, ударилась о землю и умерла тут, чтобы не видеть этого чужого города, не ощущать на себе липких, ползущих, как гусеница, взглядов, не знать унижения и страха, сравняться с теми овцами, предназначенными на убой.

Но снова смилостивилась над нею судьба. Евнухи свернули в проулок к двухэтажному деревянному дому, старому и расползшемуся, как и его хозяин Синам-ага. Настася краем сознания отметила густую резьбу, маленькие окошечки с густым плетением деревянных решеток наверху, крепкую дверь с толстым медным кольцом, старое дерево перед домом, клонившееся на стену, вот-вот упадет. Из бесконечного Стамбула, из его ненависти и муки бесконечной они были брошены теперь в тишину этого прибежища, в тесноту деревянной клетки-тюрьмы, где свободу заменили решетками на окнах, старыми коврами на полу, подушками – миндерами, беспорядочно разбросанными между медной посудой, курильницами, вещами незнакомыми, причудливыми, бессмысленными и враждебными.

С женщин сняли железные ошейники. Наконец-то, наконец! Показали, где вода, где все необходимое.

Хоть и навеки, может, похоронены в этих четырех стенах, но спасены от алчных глаз и живы, живы!

Синам-ага, приглядываясь, как провожали пленниц на женскую половину и крепко запирали для надежности, бормотал молитву благодарности: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. От зла тех, что дуют на узлы, от зла завистника, если он завидовал!»

Медленно поплелся на мужскую половину дома – селямлик. Теперь мог терпеливо выжидать со своей добычей, пока придет время выгодно ее продать. Ту красноволосую продаст венецианцу, давшему задаток, а до тех пор она будет вместе со всеми. Торопиться с нею не следует, хотя она и не его наполовину. Никогда не надо спешить отдавать чужое. «Если дадите Аллаху хороший заем, он удвоит вам и простит вас… знающий сокровенное и явное велик, мудр!..»

Валиде

О своей новой рабыне Ибрагим забыл. По крайней мере, хотел, чтобы так думали. Кто? Его евнухи, которых должен был держать для присмотра за гаремом? Или сама рабыня, слишком дерзкая и неукротимая для своего положения? Дерзости он не прощал никому. Даже султан Сулейман никогда бы не осмелился быть дерзким с Ибрагимом. Отношения между ними вот уже десять лет были чуть ли не братские. Старшим братом, как это ни удивительно, был Ибрагим[36]. Сулейман подчинялся Ибрагиму во всем: в изобретательности, в капризах, в настроениях, в спорах, в конных состязаниях и на охоте. Шел за ним с удовольствием, словно бы даже радостно, Ибрагим опережал Сулеймана во всем, но придерживался разумной меры, не давал тому почувствовать, что в чем-то он ниже, менее одарен, менее ловок. Все это было, но все было в прошлом. Смерть султана Селима изменила все в один день. Ибрагим был слишком умным человеком, чтобы не знать, какая грозная вещь власть. Человек, облеченный властью, отличается от обыкновенного человека так же, как вооруженный от безоружного. Над султаном – лишь небо и Аллах на нем. Аллах во всем присутствен, но все повеления исходят от султана. Теперь Ибрагим должен был оберегать Сулеймана, охранять его днем и ночью, удерживать в том состоянии и настроениях, в каких он был на протяжении десяти лет в Манисе, конечно же по отношению к себе, ибо зачем же ему было заботиться о ком-то еще на этом жестоком и неблагодарном свете? Напряжение было почти нечеловеческим. Быть присутствующим даже тогда, когда ты отсутствуешь. Появляться, чуть только султан подумает о тебе, и суметь так повлиять на султана, чтобы он не забывал о тебе ни на миг. В Манисе Ибрагимовыми соперниками были только две женщины – мать Сулеймана валиде Хафса и любимая жена Махидевран. Впрочем, остерегаться он должен был только валиде, ибо она имела власть над сыном таинственную и неограниченную. В Стамбуле валиде приобретала силу еще большую, но тут появилась соперница самая страшная – держава, империя. Она затягивала в себя Сулеймана, грозила проглотить, состязаться с империей было бессмысленно, поэтому Ибрагим должен был теперь заботиться лишь об одном: не отставать от Сулеймана, быть с ним сообща в добре и зле, ясное дело, уступая ему для вида первое место, хотя на самом деле изо всех сил удерживался в положении, которое занимал в Манисе. Его называли хитрым греком, никто при дворе не любил его, кроме Сулеймана и валиде, которой нравилось все, что мило сыну, а Ибрагим не проникался ничьими чувствами, весьма хорошо зная, что каждый выплывает из моря в одиночку, полагаясь лишь на собственную ловкость. Недаром же он родился и вырос на острове из твердого белого камня. Знал еще сызмалу: жизнь тверда, как камень, и окружена глубоким безжалостным морем. Дух островитянина жил в Ибрагиме всегда, хоть и глубоко затаенный. Если говорить правду, то Ибрагим глубоко презирал людей с материка, но презрение свое умело скрывал, ибо численное преимущество было не за островами, а за материком. Численное, но и только. Силой души он превосходил всех. Также и султана. Знал это давно, никому другому этого знать не полагалось. Поэтому должен был прикидываться предупредительным и даже унижаться перед султаном. Дух его, неспособный к унижению, страдал при этом безмерно, но Ибрагим ничего не мог с этим поделать, разве что истязать тем или иным способом свое тело. Мог отказать себе во вкусной еде, когда Сулейман не хотел ничего есть, месяцами не наведывался в свой гарем, сопровождая Сулеймана в его странствиях, на охоте, в размышлениях и скуке; забывал о прибылях, довольствуясь простейшими милостями своего высокого покровителя: улыбкой, восторженным словом, благосклонным взглядом или простым кивком головы. Часто Сулейман запирался с Ибрагимом для ужина вдвоем, без слуг и без свидетелей, целые ночи проводили они в беседах, во взаимном восхищении, пили густые кандийские вина, поставляемые Ибрагиму верным ему Грити. Изнеможенный Сулейман засыпал, но его собеседник не смежал век. Ибрагим боялся постели. Заснешь, так, может, и навеки. В этой земле такое часто случается. А может, где-то глубоко в памяти жило страшное воспоминание о том, как он заснул на теплых камнях и стал рабом Джафер-бека. Теперь обречен был жить как сова. И когда выпадало ему провести ночь с женщиной, то вымучивал ее, не давая уснуть ни на минутку, жестоко и неумолимо подгонял ее в утехах и ласках: «Не сплю я, так и ты не смеешь спать».

Где-то пугливо ждала первой ночи с ним новая рабыня, за которую он заплатил бешеные деньги, поддавшись неизъяснимому движению души, – он не торопился. Суть обладания женщиной не в осуществлении задуманного – суть в самом замысле, в злом наслаждении власти над выжиданием своим и той женщины, над которой ты нависаешь, как карающий меч, как судьба, как час уничтожения. Это ты выбираешь надлежащий момент и берешь женщину не просто нагую, но оголенную от всего сущего, и нет тогда с нею ни Бога, ни людей, только ее обладатель. С намного большим желанием бросил бы Ибрагим себе под ноги нечто большее, чем женщину, но пока не имел того большего, боялся даже подумать о том, ибо не влекло его ничто, кроме власти. Власть была у султана, Ибрагиму суждено было смирение, особенно невыносимое из-за того, что ходил около власти на расстоянии опасном и угрожающем. Но довольствоваться приходилось малым. Поэтому он вспомнил, наконец, о своей золотоволосой рабыне и велел старшему евнуху привести ее ночью в ложницу.

У изголовья помаргивал сирийский медный светильник, из медной курильницы на середине большого красного ковра вился тонкий дымок едва уловимых благоуханий. Ибрагим лежал на зеленых, как у султана, покрывалах, держал перед собой древнюю арабскую книгу, книга была толстая и тяжелая, держать без деревянной подставки да еще в постели такую тяжесть было просто нелепостью, но ему очень уж хотелось показаться перед девчонкой именно так – солидным ученым мужем, поразить ее так же, как хотел, видимо, поразить на бедестане, назначив, не торгуясь, цену за нее вдвое большую, чем просил старый мошенник Синам-ага. Как ее зовут? Роксолана[37]. Имя ей дал Луиджи Грити. Небрежно, не думая, мимоходом. Пусть будет так! Можно было бы еще назвать Рушен[38]. Это тоже будет напоминать о ее происхождении и в то же время соответствовать османскому духу. Подталкиваемая евнухом, девушка вошла в просторную ложницу и не без удивления увидела на зеленом ложе того самого венецианца, что купил ее на бедестане. Была вся в розовом шелку, тонком и прозрачном, но не слишком. Ибрагим повернул к ней голову, свел к переносице брови.

– Ты будешь отныне Рушен, – сказал на странном славянском, от которого Настасе захотелось смеяться.

– Разве ты турок? – забыв, зачем ее сюда привели, простодушно спросила она.

– Рушен и Роксолана – так будешь называться, – не отвечая, строго пояснил грек.

– Ты был на базаре византийцем и походил на христианина, а выходит, ты турок? – Настася стояла у двери и удивлялась не так своей беде, как этому худощавому человеку, который даже в постели держит накрученный на голову целый стог из белого полотна.

– Подойди ближе и сбрось свою одежду, она мешает мне рассмотреть твое тело, – велел Ибрагим. – Ты рабыня и должна делать все, что я тебе велю.

– Рабыня? Рабы должны работать, а я сплю да ем.

– Ты рабыня для утех и наслаждений.

– Для наслаждений? Каких же?

– Моих.

– Твоих? – она засмеялась. – Не слишком ли ты хилый?

Он оскорбился. Сверкнули гневно глаза, дернулась щека. Швырнул книгу на ковер, крикнул:

– Подойди сюда!

Она шагнула словно бы и к ложу, и в то же время в сторону.

– Еще ближе.

– А если я не хочу?

– Должна слушаться моих повелений.

– Ты же христианин? Ведь не похож на турка. Христианин?

Это было так неожиданно, что он растерялся.

– Кто тебе сказал, что я был христианином?

– И так видно. Разве не правда?

– Теперь это не имеет значения. Подойди.

– Не подойду, пока не узнаю.

– Чего тебе еще?

– Должен мне ответить.

– Ты дерзкая девчонка! Подойди!

– Нет, ты скажи мне. Слышал про тех семерых отроков, что уснули в Эфесе?

– В Эфесе? Ну, так что же?

– Они до сих пор спят?

Ибрагиму начинало уже нравиться это приключение в собственной ложнице.

– По крайней мере, я не слышал, чтобы они проснулись, – сказал он, развеселившись. – Теперь ты удовлетворена?

– А тот священник? – не отступала она.

– Какой еще священник?

– В храме Святой Софии. Когда турки с их султаном ворвались в Софию, там отправляли святую службу, все стояли на коленях и молились. На амвоне стоял священник, который вел службу. Янычар кинулся с саблей на священника и уже замахнулся разрубить его, но тот заслонился крестом, попятился к стене храма, и стена расступилась и спрятала священника. Он выйдет из нее, когда настанет конец неверным. Ты должен был бы слышать об этом.

– Никто здесь не слыхивал о таком. Это какая-то дикая выдумка.

– Почему же дикая? Это знают все почтенные люди.

Настася легко шагнула ближе к ложу, нагнулась над книгой, перевернула страницы.

– Не знаю этого письма. Какое-то странное.

– Умеешь читать?

– Почему бы не уметь? Все умею.

– Так иди ко мне.

– Не пойду. Этого не умею и не хочу. С тобой не хочу.

– Заставлю.

– Разве что мертвую.

– Ты девственница?

– Должен был бы уже увидеть.

– Но ведь ты не хочешь, чтобы я на тебя посмотрел.

На Ибрагима надвигалось необъяснимое нежелание. Думал уже не об утехах, а о том, как найти почетное для себя отступление и как вести себя с этой удивительной девчонкой дальше. Сказать по правде, Рушен как женщина ничем не привлекала Ибрагима. Женщина должна быть безмолвным орудием наслаждения, а не пускаться в высокие разглагольствования, едва ступив в ложницу.

– Ты чья дочь? – спросил он, чтобы выиграть время.

– Королевская! – засмеялась Настася, дерзко тряхнув своими пышными красноватыми волосами.

Ибрагим не понял. Или не поверил.

– Чья-чья?

– Сказала же – королевская.

– Где тебя взяли?

– В королевстве.

– Где именно, я спрашиваю.

– Уже там нет, где была.

Он посмотрел на нее внимательнее, придирчиво, недоверчиво, даже презрительно. Никчемная самозванка? Просто глупая девчонка? Но ведь и впрямь удивительная и внешностью, и нравом. И ведет себя предельно странно. Никогда еще не слышал он о рабынях, которые бы смеялись, только-только попав в рабство. Могла быть и в самом деле внебрачной королевской дочерью. Христианские властители не собирают так заботливо свои побеги, как это делают мусульмане.

Ему захотелось подумать наедине. Не знал одиночества, не имел для него времени, но порой остро ощущал в себе какую-то неизъяснимую тоску, и лишь погодя открывалось: это тоска по одиночеству. Жаждем того, чего лишены.

– Ладно, – махнул он устало. – Сегодня уходи. Позову тебя потом.

– Куда же мне? – удивляя его еще больше, спросила девушка. – Опять туда – есть и спать?

В ней и в самом деле было что-то не такое, как в других людях.

– А чего бы ты хотела?

– Науки.

– Может, ты забыла, кто ты?

– Рабыня. Но дорогая.

– Ты все знаешь!

– Если бы все, не хотела бы учиться.

– Тебя ведь учат петь и танцевать?

– Умею и без того. Могу спеть тебе, как меня покупали. Послушай-ка. Она уселась на ковре, свернулась клубочком, чуть прикасаясь пальчиками к толстой арабской книге, глубоким тоскующим голосом затянула: – «За самое Настасю девять тысяч. За стан гибкий десять тысяч. За белое лицо одиннадцать. За белую шею двенадцать. За синие очи да длинные ресницы тринадцать. За тонкие брови четырнадцать. За косу золотую пятнадцать…»

Вскочила на ноги, побежала к двери.

– Вот тебе песня. Хватит с тебя?

– Уходи. Дай мне время подумать.

Она еще не верила.

– Вот так и уйти? Я ведь рабыня.

– Иди, иди. Я еще тебя позову.

– Мало радости!

Она вышла от него, смеясь, но он не хотел слышать ее смеха, хотел думать. А о чем думать – не знал. Посоветоваться? О женщине не советуются.

Против нее разве что берут свидетелей, когда женщина учинит мерзость. «А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, – возьмите в свидетели против них четырех из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь». Был Грити, стоявший в стороне от ислама. Но с Грити не хотелось бы говорить о Роксолане, при встрече тот и так непременно подмигнет и спросит с грязной мужской откровенностью: «Ну как, по вкусу пришлась вам Роксоланочка?»

Ибрагим лежал и перебирал в памяти стихи четвертой суры Корана «Женщины». Всегда находил в этой книге утешение, особенно там, где вспоминалось его имя. Знал, что это пророк Ибрагим, коего христиане зовут Авраамом, но все равно радовался, читая: «Ведь мы даровали роду Ибрагима писание и мудрость…»

Может, и Феррох-хатун, отбирая для маленького раба своего мусульманское имя, остановилась на Ибрагиме именно затем, чтобы наполнить гордостью его дух? Ибо о его духе заботилась она рьяно и ожесточенно, отдавая тело природе, которая без чьей-либо помощи уже в четырнадцать лет сделала Ибрагима пылким и преданным любовником его доброй госпожи. Теперь она где-то утопает в безутешных слезах, а он должен найти разумный выход из тупика, в который попал, купив на бедестане странную рабыню. «И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого. Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить ее точно висящей. А если вы уладите и будете богобоязненными, то поистине Аллах прощающ, милосерд!»

До утра почти не заснул. Евнуха, сунувшегося было спросить, не привести ли любимицу Ибрагима Хюму, выгнал в три шеи. Евнухи – невыносимый народ. Всегда знают то, чего не следует знать никому. Расспросить Рушен не могли, она никому не станет отвечать (даже ему, к сожалению), но догадались и так, раз он отправил рабыню до времени и преждевременно. А может, как раз своевременно?

И тут он испугался: а не проявил ли он слабость, не поддался ли затаенным чарам этой чужестранки? По крайней мере, должен был бы напоить ее крепким вином, и пусть бы тогда попробовала проявить свою варварскую смесь острого, как бритва, ума и чуть ли не детской наивности. Но ведь он не сделал этого. Отпустил Роксолану, не прикоснувшись к ее телу, и отпустил до времени и преждевременно. Не иначе – чары. Его надули. Он поддался наивной сказочке о высоком происхождении и о чистоте чуть ли не ангельской. Ибрагим, Ибрагим!..

Над Стамбулом нависала холодная зимняя мгла, но султан проявил желание ехать на Ок-Мейдан и стрелять из лука в тыкву. Желание падишаха священно. Ибрагим сопровождал Сулеймана, держась возле почетного правого стремени. Он был сама почтительность и предупредительность на этом почетном месте правой стороны, которая укрепляет небосвод, и потешал султана, описывая их упражнения в стиле придворных краснобаев-холуев: «Когда высокий султан, сев на коня, поспешил с августейшим кортежем в путь совершенства, почтительности и служения и, по обычаю халифов, в свободный от державных забот день прибыл на поле стрельбы по тыкве, которая уже ждала на месте прохождения его величества, чухраи и аджемы[39] мгновенно стали гонять тыкву, поднятую на двести гезов[40] над землей, и великий падишах, аки лев, сотворив себе когти из стрел и лука, стал метать в тыкву стрелы испытания, поощрения и запугивания, согласно словам: “И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы устрашите…” Счастливая правая сторона украсилась присутствием главного смотрителя царских покоев и великого сокольничьего Ибрагима, который тоже метал стрелы в свою тыкву, и высокодостойные вельможи султанские, поощряя друг друга, метали стрелы счастья в тыквы, подставляемые им аджемами, но не могли сравниться все те тыквы с тыквой высокого султана, желтой, в красных и черных полосах, точно кровь от стрел и синяки от могучих ударов его величества. “Но что за тыква! Глыба наподобие дерева без ствола” или голова богатырского воина, который послушно подставил ее под каменные удары стрел. Она похожа на толстый сук самшитового дерева, это гнездо голубей, которых каменные стрелы вынуждают испуганно взлетать, или райская финиковая пальма, подставляющая себя его величеству, наместнику нашего времени».