Петр Никитич Ткачев

Активное меньшинство и власть России

Наши иллюзии

Для того, чтобы определить кратчайший путь, ведущий к осуществлению у нас, в России, социальной революции, нам нужно, прежде всего, отрешиться от всяких иллюзий, залепляющих наши глаза, мешающих нам трезво взглянуть на окружающую нас действительность, – нам нужно отрешиться от всяких метафизических фантазий и стать на твердую почву реализма.

Иллюзии нас расслабляют, парализуют нашу деятельность. Пора от них избавиться, пора показать нашим врагам, что мы не мечтатели-утописты, что мы хорошо понимаем те препятствия, с которыми нам придется бороться, что мы не обманываем себя насчет действительного значения наших сил и средств.

Да и зачем нам самообольщаться? Зачем, например, нам воображать, будто нас очень много, будто работа кипит во всех углах, будто мы – какая-то вездесущая сила, – сила не потому только, что враги наши чересчур бессильны, нет, сила сама по себе. Ведь всякий из нас, кто сталкивается с действительностью, в глубине души своей очень хорошо сознает, что это неправда. И тем не менее, почти все мы невольно поддаемся нами же самими созданной иллюзии и таким образом сами себя еще более обессиливаем.

Веря в свою многочисленность и кичась этой многочисленностью, мы даем в руки правительству страшное оружие – оружие против нас же самих. Власть, более хитрая, чем мы, искусно пользуясь нашею кичливостью, запугивает нами общество и с каждым днем усиливает свой гнет.

Но это еще не самое главное: хуже всего то, что мы, ослепленные этою иллюзией, относимся с какою-то детскою беспечностью к самому насущному для нас в настоящее время вопросу – к вопросу об организации. Вместо того, чтобы сплотиться как можно теснее, составить одно неразрывное целое, действующее как один человек, по одному общему плану, под одним общим руководством, – мы разбиваемся на отдельные кружки, мы изолируем друг друга, играем в «партии», мы фантазируем насчет каких-то «естественных групп» и, с наивною верою младенцев, предоставляем времени, естественному ходу вещей и т. п. метафизическим сущностям – объединить разрозненные, автономные кружки в какой-то, опять-таки естественный, федеративный союз.

«Нас много, – успокаиваем мы себя, – подождем; организация устроится сама собою, вытекая из общих потребностей «естественных групп»». Эти естественные группы, это естественному ходу вещей предоставленная естественная организация – все это тоже наши иллюзии; но мы будем говорить о них в другой раз. Здесь же мы заметим только, что пока мы ждем и откладываем, – время все идет да идет, аресты и преследования вырывают бойца за бойцом из наших рядов, наша деятельность постепенно прерывается и останавливается, и с каждым днем мы становимся все слабее и слабее…

Когда же, наконец, мы поймем, что идти далее по этому пути вечных откладываний и благочестивых упований на будущее невозможно, если мы не хотим безвозвратно погубить и себя, и наше дело? Когда же мы поймем, что только всеобъединяющая, дисциплинированная, тесно сплоченная организация может дать нам действительную силу, что только она одна может, до известной степени, компенсировать нашу малочисленность? Когда же мы поймем, что мы не имеем права игнорировать ни единою революционною силою, что каждая сила, как бы ничтожною она нам ни казалась, должна быть приурочена к общему делу, введена в рамки общей деятельности? Когда же мы поймем, что раздробляться на «партии» не только смешно, но и преступно?»

Когда? Да тогда, когда из наших голов выветрится иллюзия, будто нас много; когда мы сознаем, наконец, что нас немного, что мы – ничтожное меньшинство в ничтожнейшем меньшинстве. Вместе с этим сознанием неизбежно должна будет явиться потребность как можно теснее всем сплотиться, объединиться. А раз у нас заговорит эта потребность, исчезнет и другая наша иллюзия – иллюзия, будто нас, революционеров, разделяют какие-то барьеры.

Мы не замедлим убедиться, что барьеры эти не более как грязные онучи, развешенные на гнилых подпорах, онучи, выуженные из помойной ямы метафизики и буржуазной софистики. Над этими онучами можно и даже должно смеяться, их не нужно щадить, их вонь, грязь, их бесчисленные прорехи нет надобности скрывать; но смотреть на них, как на серьезные препятствия к объединению всех русских революционеров в одно неразрывное целое, это значит: принимать фикцию за нечто реальное, иллюзию за действительность, ветхие онучи за гранит.

Прочь фикции, долой иллюзии!

* * *

Однако, те иллюзии, о которых мы только что говорили, все-таки не самые опасные. Есть другие – несравнимо более вредоносные, и притом отрешиться от них гораздо труднее, чем от первых. Те не выдерживают даже самого поверхностного анализа; эти же, напротив, при поверхностном анализе только выигрывают в силе и основательности. В них есть некоторая доля правды; эта-то правда и бросается в глаза; она подкупает в пользу иллюзии и маскирует ее лживость.

Мы говорим здесь об иллюзиях, сложившихся у нашей революционной молодежи относительно народа, относительно его, так сказать, революционной правоспособности.

И странное дело! значительная часть наших теперешних революционеров сходится в этом случае… с кем бы вы думали? С особами царствующего дома. Да, и те, и другие ободряют и успокаивают себя одними и теми же иллюзиями; и те, и другие искренно верят, что они знают народ и что народ держит их сторону, что в нём теперь их сила, что он та гранитная скала, за которую они всегда могут укрыться. На этой вере они основывают свои консервативные и революционные программы.

Пускай цари и их птенцы убаюкивают себя подобною иллюзией: рано или поздно она их погубит. Но зачем же нам подражать им? Ведь, и для вас она может быть так же гибельна, как и для них. Пускай наш враг строит на песке свои укрепления, мы же должны выбирать почву более твердую, более устойчивую. Пускай он, мешая фальшь с истиною, отдается соблазнительным мечтам о своем мнимом могуществе. Нам это не пристало. Мы должны как можно скорее отделить правду от лжи и, ни минуты не колеблясь, выбросить ложь из нашего миросозерцания. Мы должны это сделать во что бы то ни стало. Мы должны это сделать, хотя бы нам пришлось отказаться от самых сладких наших упований, от самых светлых и дорогих надежд.

Конечно, отделяя в нашей иллюзии ложь от правды, мы разобьем ее вдребезги, но тем лучше, потому что она-то именно и мешает нам стать на тот единственный путь, который скорее всего может привести нас к осуществлению социальной революции.

Разберем же прежде всего, в чем заключается правда этой иллюзии? Построена ли она на каких-нибудь реальных фактах, и каковы эти факты?

В основе ее действительно лежит факт, безусловно истинный, факт неопровержимый. (Впрочем, если бы мы хотели анализировать царские иллюзии насчет народа, то мы точно так же без труда смогли бы убедиться, что и они опираются на некоторые вполне реальные факты. Беда только в том, что факты чересчур утрируются и что из них выводят совершенно ложные, абсолютно нелепые заключения.) Данный общественный строй в высшей степени невыгоден для большинства народа; он причиняет ему невыносимые страдания, он давит, мучит, терзает его. Отсюда само собою следует, что народ может относиться к нему лишь с чувством горечи, озлобления.

Недовольство существующим порядком делает народ всегда готовым к революции. В этом смысле мы имеем полное право сказать, что угнетенный, эксплуатируемый, лишенный всех человеческих прав народ (а именно в этом положении и находится русский народ), что такой народ есть и всегда должен быть революционером, но революционером в возможности.

Но при каких же условиях эта готовность народа к революции, эта его возможность сделаться революционером может быть осуществлена в действительности?

Народ, в массе, состоит, конечно, из средних людей, следовательно, наш вопрос может быть формулирован несколько обще: при каких условиях средний, обыкновенный человек решается насильственно протестовать против гнетущих его условий жизни?

Нужно только немножко знать человеческую природу, немножко помнить историю и хоть сколько-нибудь уметь подмечать то, что ежедневно совершается перед нашими глазами, чтобы отвечать на этот вопрос без малейшего затруднения.

Средний человек решается на открытый протест лишь при двух условиях: 1) когда его страсти возбуждены до такой степени, что он уже перестает отдавать себе отчет в своих поступках, когда он впадает как бы в пароксизм умоисступления, действует «очертя голову», 2) когда он уверен в успехе или безнаказанности своего протеста.

Говорят, будто средний человек может отважиться на насильственный протест еще при одном условии, а именно, когда он вполне хорошо понимает всю скверность и безвыходность своего положения, когда он сознает необходимость так или иначе выйти из него.

Но мы думаем, что это мнение ошибочно. Правда, понимание и сознание нередко возбуждают людей к великим, героическим подвигам, нередко служат руководящим импульсом всей их практической деятельности. Но каких людей? Людей, стоящих на очень высокой степени умственного и нравственного развития; людей, привыкших жить умственною жизнью, привыкших сообразовать все свои поступки с чисто интеллектуальными мотивами. Очевидно, «средний человек» не принадлежит к числу таких людей. Средний человек может прекрасно понимать, что положение его скверно, и все-таки не почувствует потребности выйти из него во что бы то ни стало.

Постоянно ругая и себя, и свою обстановку, он тем не менее весьма спокойно будет уживаться с нею.

Нужно совершенно не знать ни людей, ни жизни, чтобы отрицать этот факт.

* * *

Итак, есть только два средства вызвать «среднего человека» на насильственный протест: нужно или возбудить его страсти до такой степени, чтобы они безусловно над ним господствовали, или вызвать в нем уверенность в успехе протеста, вызвать в нем чувство безнаказанности. Но у среднего человека и страсти средние. Взбудоражить их очень трудно, и еще труднее довести их до необходимой степени напряжения.

Средний человек – вообще человек бесстрастный. Это в особенности справедливо относительно русского среднего человека, т. е. русского народа. Вековое рабство, вековой гнет приучили его к терпению и бессловесному послушанию, развили в нем рабские инстинкты: скрытность, лицемерие, приниженность, уменье хорошо владеть своими чувствами; физически и нравственно растлили и обессилили его, атрофировали его энергию. Он флегматик по преимуществу. На его страсти нельзя возлагать никаких надежд. Самые вопиющие факты, самые возмутительные насилия не в состоянии вызвать его из стоической пассивности, с которою он сросся как улита с раковиною.

Нечего и говорить, что при таких его психических свойствах вызвать в нем уверенность в успехе протеста совершенно невозможно. Притом же вся его история, весь опыт его жизни самым наглядным и убедительным образом доказывают ему, что при данных условиях он не имеет ни малейшего основания не только надеяться, но даже и мечтать об успехе.

Значит, остается только одно: вызвать в нем чувство безнаказанности. Но при каких условиях возможно вызвать в нем это чувство?

Только при одном. Отведите штык, вечно торчащий перед его грудью; сломайте кнут, вечно висящий над его спиною; разожмите руки, крепко сдавившие его горло. Когда он увидит, что та грозная власть, перед которой он привык трепетать и пресмыкаться, в несокрушимую силу которой он привык верить, – что эта грозная власть поругана, расстроена, дезорганизована, бессильна, – тогда ему нечего и некого будет бояться, и его скрытое недовольство, его подавленное озлобление с неудержимою силою вырвется наружу…

Какой же вывод должны мы отсюда сделать?

Очевидно, мыслим только один вывод: для того, чтобы превратить народ из возможной революционной силы в действительную, из возможного революционера в реального, мы (т. е. революционное меньшинство), мы должны первоначально расшатать, ослабить, уничтожить гнетущий его политический строй, консервативное, эксплуататорское, самодержавное государство.

Да, только уничтожив консервативное государство, мы уничтожим народный консерватизм, мы выведем народ из его рабской пассивности.

Это единственное средство; другого нет и быть не может!

Если априористические доказательства для вас недостаточно убедительны, обратитесь к опыту истории. Проследите все чисто народные движения, начиная от великого восстания рабов в Риме и кончая Парижскою коммуною, и вы увидите, что все они, все без исключения, имели место лишь тогда, когда в высших, правящих слоях общества царил хаос, беспорядок, безначалие или многоначалие, когда рука «власти предержащей» начинала дрожать и колебаться. Да, только тогда, когда тираны трепетали за свои головы, народ решался поднять свою; только тогда у него хватало духу открыто восстать против гнетущей его социальной системы.

Поразмыслите-ка над этим историческим фактом, и вы сами устыдитесь своих иллюзий. Вы сами поймете, как нелепо, как ребячески глупо с вашей стороны мечтать, будто вы, – вы, ничтожная горсточка революционеров, – можете поднять народ, и в особенности русский народ, одною силою вашего слова, – вашею пропагандою, вашею агитацией.

Довольно вам быть детьми! Пора перестать разыгрывать из себя Дон-Кихотов! Пора взяться за ум!

Что же теперь делать?

За последние годы наше революционное движение несколько раз меняло свой характер и свое направление. Революционеры начали с конца 60-х годов сплачиваться в более или менее централистическую, боевую организацию, стремиться к непосредственному осуществлению революции в ближайшем настоящем: они верили в подготовку народа к перевороту, верили в свои силы и действовали сообразно с этою верою. Потому их деятельность имела направление непосредственно-революционное, а не мирно-подготовительное. Делать революцию и делать ее как можно скорее – таков был их девиз.

В начале 70-х годов это непосредственно-революционное и централистически-организационное направление деятельности наших революционеров существенно изменило свои первоначальный характер. Среди революционеров появилось множество частью искренних, частью лицемерных скептиков и неверующих, начавших убеждать молодежь, будто наличные силы и средства наших революционеров совершенно недостаточны для проведения революционного переворота, будто народ совсем неподготовлен к нему и что будто потому всякие попытки к его непосредственному осуществлению должны быть признаны за вредные и преждевременные.

Революционеры не должны тратить на них свои силы, т. е. они должны сойти с непосредственно-революционного пути своей деятельности и должны заняться исключительно одним лишь подготовлением возможности для осуществления революции в более или менее отдаленном будущем. Как самые надежные средства для подготовления этой возможности, молодежи рекомендовались мирная социалистическая пропаганда среди народа, устройство лавочек и артелей и пр.

При этом провозглашалась полная свобода личной и кружковой инициативы и проповедовался крестовый поход против всякой централистической организации с разными исполнительными и распорядительными комитетами во главе.

Под влиянием этих внушений и этой проповеди революционные кружки, действительно, в значительной степени дезорганизовались, обособились, и их деятельность из деятельности непосредственно-революционной преобразилась в деятельность чисто подготовительную, мирно-пропагандистскую. Девиз прежних революционеров – делать, революцию и делать ее как можно скорее – заменился девизом «не делать революции, а идти в народ и развивать его ум, воспитывать его чувство».

Само собою понятно, что это «хождение в народ» должно было окончиться полнейшим фиаско. Мы первые указали в свое время на неизбежность этого фиаско, мы первые (в заграничной прессе, разумеется) заклинали молодежь сойти с этого гибельного антиреволюционного пути и снова вернуться к традициям непосредственно-революционной деятельности и боевой, централистической революционной организации. И наш голос не был голосом вопиющего в пустыне. Основные принципы нашей программы стали в настоящее время (и в этом торжественно созналась сама правительственная власть) основными принципами деятельности всех честных и искренних революционеров. В чем в самом деле состояли эти основные принципы? К чему мы звали нашу революционную молодежь?

* * *

Мы говорили ей, что народ готов к революции и что ей нечего заботиться о подготовлении его к ней. Чуть только она освободит его от тяготеющего над ним страха перед властями предержащими, и он встанет, как один человек, и сметет одним мощным движением своих ближайших экономических и политических врогов и эксплуататоров. Поэтому непосредственная задача революционной партии должна заключаться в скорейшем ниспровержении существующей правительственной власти.

Осуществляя эту задачу, революционеры не подготовляют, а делают революцию. Но для того, чтобы осуществить ее, говорили мы, революционеры должны, сомкнувшись в боевую централистическую организацию, направить все свои усилия к подорванию правительственного авторитета, к дезорганизации и терроризации правительственной власти. «Чтобы превратить народ из возможной революционной силы в действительную, из возможного революционера в реального, мы (т. е. революционное меньшинство) должны первоначально расшатать, ослабить, уничтожить гнетущий его политический строй, консервативное, эксплуататорское, самодержавное государство» («Набат», № 2–3, 1876).

Иными словами, – мы приглашали молодежь сойти с пропагандистского пути и стать на путь непосредственно-революционной деятельности, т. е. деятельности, направленной к непосредственной дезорганизации и терроризации правительственной власти.

Таким образом, боевая организация революционных сил, дезорганизация и терроризация правительственной власти – таковы были с самого начала основные требования нашей программы. И в настоящее время требования эти стали наконец осуществляться на практике. О мирной пропаганде, о хождении в народ с педогогически-нравственными целями уже и помину нет. Современная деятельность всех или, по крайней мере, огромного большинства наших революционных кружков исключительно направлена лишь к подготовлению и совершению таких революционных актов, которые имеют своею ближайшею, непосредственною целью дезорганизацию и терроризацию правительственной власти. Каждый из этих революционных актов (здесь нам нет надобности снова, перечислять их: они у каждого на виду), взятый сам по себе, представляет уже не подготовление, а начало осуществления революции. Да, революция началась.

На этот счет не может быть никаких сомнений. Само правительство торжественно созналось в этом, обявив всю Россию на военном положении. Революция началась, началась с того момента, когда мы, революционеры, бросив ложный путь мирной пропаганды, вернулись к деятельности непосредственно-революционной, выразившейся в ряде вооруженных сопротивлений, демонстраций, бунтов (в Ростове-на-Дону), казней царских палачей, сыщиков и предателей. Революция не совершается в один день, в один час. Потому с представлением о революции никак нельзя отождествлять представлению лишь о том заключительном революционном акте, которым упраздняется существующее правительство. Этим заключительным актом оно обыкновенно упраздняется только по-видимому, в сущности же оно упраздняется постепенно целым рядом революционных фактов, предшествовавших и подготовивших заключительный факт. Иными словами, каждый из этих предшествующих фактов знаменует собою начало революции.

Вот почему мы и утверждаем, что в настоящее время революция в России уже началась… Скептики и неверующие, так еще недавно убеждавшие молодежь в невозможности скорого пришествия революции и упрашивавшие ее ждать, терпеливо ждать, ждать десятки, сотни веков этой «желанной гостьи», должны теперь посыпать головы свои пеплом и… замолкнуть. «Желанная гостья» пришла… и от нас, от одних только нас зависит удержать ее. Она явилась к нам скорее, чем боязливые и разочарованные люди желали и надеялись. Но как скоро она к нам пришла, так же скоро и даже еще скорее она может и уйти от нас. Революция началась, но она может быть остановлена, уничтожена, загублена в самом начале.

Путь, на который мы постоянно призывали молодежь и на которой она, по-видимому, решилась теперь окончательно вступить, путь непосредственно-революционной деятельности, – это путь крайне скользкий, крайне опасный; чтобы твердо удержатся на нем, чтобы не пятиться назад, не сворачивать в сторону, чтобы смело отпарировать удары врогов, не падать духом и не разочаровываться от неудач (на которые, особенно на первых порах, мы должны рассчитывать), для этого теперь уже совершенно недостаточно одной личной энергии, личной инициативы, личной предприимчивости или поддержки ограниченного кружка приятелей и т. п.

Нет, тут нужна совокупная, вполне солидарная деятельность, взаимная помощь и поддержка всех наличных революционных сил. Мы вступили в открытую, решительную революционную борьбу с существующею государственною властью, т. с. организованною и строго дисциплинированною армиею солдат, чиновников, сыщиков и жандармов. Чтобы выдержать эту борьбу, чтобы остаться в ней победителями, мы должны собрать все свои силы и противопоставить организации – организацию, дисциплине – дисциплину.

Враждебная нам армия с систематическою последовательностью и с неуклонною настойчивостью стремится уничтожить с корнем революционную партию в России. С точно такою же систематическою последовательностью, неуклонною настойчивостью должны и мы стремиться дезорганизовать, терроризировать и уничтожить с корнем существующую государственную власть.

* * *

Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь! Как ее, так и нас должна воодушевлять только одна идея; как у нее, так и у нас должна быть только одна цель; как она, так и мы должны действовать по одному общему плану, подчиняясь одному общему руководству, не разбиваясь по сторонам, ни на минуту не упуская из виду нашей основной задачи. Почти все различные фракции, не исключая даже самых крайних анархистов, сознали уже теперь необходимость централизованной и дисциплинированной организации.

Почти все революционные акты последнего времени были вызваны и санктированы распоряжениями и прокламациями каких-нибудь «распорядительных», «исполнительных», «центральных» и иных «комитетов». Очень может быть, что и большинство случаев «комитеты» эти имели чисто фиктивный характер. Но уже одно то обстоятельство, что революционеры всех оттенков и фракций чувствуют потребность прибегать к такого рода фикциям, служит ясным доказательством справедливости констатируемого нами факта.

Вступив на путь непосредственно-революционной деятельности, молодежь не замедлила убедиться в необходимости централизованной организации с распорядительными и исполнительными комитетами; так что в настоящее время доказывать эту необходимость теоретически не представляется уже никакой надобности; теперь нужно стараться только о том, чтобы она нашла себе на практике возможно полное и широкое удовлетворение. Только при сильной, строго дисциплинированной, разумно централизованной организации непосредственно-революционная деятельность получит то единство, ту систематичность, ту целесообразность, без которых она не может рассчитывать на успех.

Недостаточно, чтобы организация обхватывала лишь некоторые отдельные революционные кружки, недостаточно, чтобы кружки организовались только временно, для совершения того или другого частного революционного акта. Нет, необходимо, чтобы она распространялась на все действующие наличные революционные силы, чтобы она имела не временный, а постоянный характер, чтобы те организационные узы, которые налагают на себя революционеры в видах успешнейшего осуществления того или другого определенного революционного предприятия, не распадались и по окончании этого предприятия.

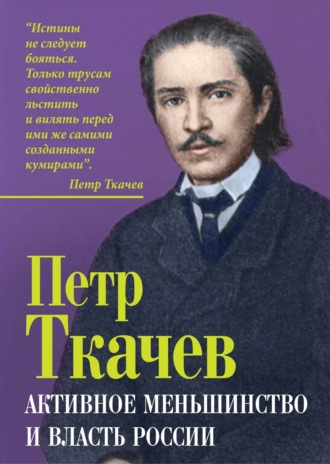

Петр Ткачев в начале 1860-х годов.

Петр Никитич Ткачев родился 29 июня 1844 года в Псковской губернии, в дворянской семье. Ребенком был отвезен в Петербург и отдан для обучения в гимназию. Вспоминая впоследствии гимназические годы, Ткачев отмечал грубый деспотизм, невежество и тупоумие учителей, бессмысленную зубрежку учебников.

В 1861 году, не окончив гимназии, Ткачев сдал экзамены в Петербургский университет на юридический факультет, где сразу же попал в гущу студенческих волнений, сходок и протестов. За участие в одной из сходок Ткачев был отправлен в Кронштадтскую крепость, где ему пришлось пробыть около двух месяцев.

В противном случае, в их деятельности не будет никакой ни систематичности, ни последовательности; она будет иметь какой-то беспорядочный, лихорадочный, перемежающийся характер. А при таком характере она не в состоянии будет достигнуть своей цели – терроризировать, дезорганизовать правительственную власть. Чтобы достигнуть этой цели, чтобы действительно терроризировать и дезорганизовать правительство, необходимо наносить ему удары с систематическою последовательностью и неуклонным постоянством, так, чтобы оно не имело времени ни вдуматься, ни придти в себя, ни собраться с силами.

Сколько бы личной смелости, энергии и отваги ни проявилось в тех или других революционных актах, но, если эти акты не связаны между собою никакою общею руководящею идеею, если они имеют более или менее случайный характер, если их разделяют большие промежутки времени, если они обусловливаются не какою-нибудь общею системою, не вытекают из какого-нибудь общего плана, а являются просто лишь как результаты чисто личной инициативы, личной предприимчивости, индивидуального каприза и т. п., – они никогда не будут иметь того революционного значения, которое они должны бы были иметь: правительство терроризируется и дезорганизуется не столько силою и смелостью наносимых ему ударов, сколько их систематичностью и последовательностью.

Революционеры, искренно преданные делу революции, не должны ни на минуту забывать этой истины. Но для того, чтобы удары, нанесенные ими правительству, отличались тою систематичностью и неуклонной последовательностью, о которой мы сейчас говорили, для этого необходимо, чтобы все активные революционные силы сплотились в одну строго дисциплинировавшую и централизированную организацию, чтобы все они действовали по одному общему плану, шли по одному и тому же пути, стремились к одной и той же цели…

Только при этом условии и может быть с успехом осуществлена та непосредственно-революционная деятельность, к которой стремится теперь наша революционная молодежь. Но к несчастию в настоящее время условие это, хотя и не отрицается теоретически, но на практике далеко не всегда соблюдается.

* * *

Последние аресты в Петербурге, Киеве и Харькове ясно указывают на отсутствие всякой разумной организации в значительном числе революционных кружков, ставших уже на путь непосредственно-революционной деятельности. И на этом новом пути они оказались настолько же дезорганизованы, насколько были два-три года тому назад, в период «подготовительной пропаганды» и «хождения в народ».

В одном из предыдущих №№ «Набата» мы указывали уже на те вредные, гибельные для нашего дела последствия, к которым привела эта дезорганизация так называемых «пропагандистов» и «народников». Прежде, чем они успели приступить к своей деятельности, как уже большинство из них попалось в руки правительства, а те, которые не попались, были вынуждены вернуться вспять.

То же самое, по-видимому, начинает повторяться и теперь по отношению, по крайней мере, к некоторым кружкам. Чуть только они приступили к непосредственно-революционной деятельности, как большая часть из них была раскрыта правительством и притом с легкостью и быстротою поистине изумительною. Там, где правительственные агенты искали одного-двух, они находили обыкновенно пять-шесть, а иногда и более; тут же в квартирах людей, за которыми давно уже следила полиция, находили склады запрещенных книг, оружие, адреса и т. п. Арест каждого человека влек за собою аресты многих, потому что сейчас же обнаруживалось, что и эти многие его знали и он их знал.

Несмотря на беспощадную облаву, устроенную правительством против всех сколько-нибудь «подозрительных людей», революционеры с поразительной беспечностью продолжали жить по нескольку человек в одной квартире, устраивать у себя более или менее многочисленные сходки, держать при себе запрещенные вещи, совершенно открыто видеться между собою и т. п.

Члены как одного и того же кружка, так и различных не только все знали друг друга, но и постоянно между собою сносились; блогодаря этому обстоятельству, они сами, против воли, наводили полицию на следы своих товарищей и приятелей. Но хотя члены одного и того же кружка и члены многих кружков находились между собою в отношениях знакомства и приятельства, их деятельность не обнаруживала большого согласия и единства; вследствие этого несколько предприятий, имевших, по-видимому, все шансы на успех, окончились самым прискорбным фиаско и повлекли за собою аресты почти всех лиц, принимавших в них участие.