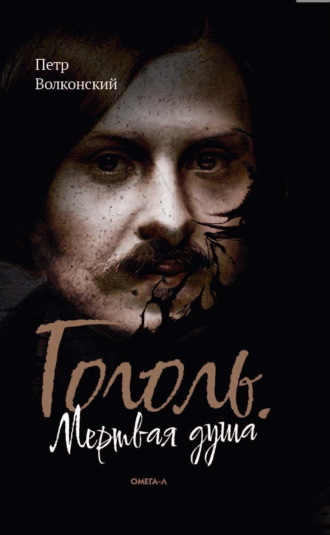

Петр Волконский

Гоголь. Мертвая душа

© Издание, оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», 2023

Глава I

Конец лета тысяча восемьсот тридцать первого года выдался в Петербурге ненастным. Небо словно прорвало, дожди шли, почитай, непрерывно. Дворы домов по Мещанской и близ Екатерининского канала наполнились грязною, скверно пахнущею водою, товары в тамошних магазинах были безнадежно испорчены. Живя на третьем этаже доходного дома Брунста, Гоголь чувствовал себя в безопасности, однако полноводье причиняло неудобства и ему тоже. Две недели невозможно было выйти на улицу, не промочивши ног.

Что ж, невелика беда для полного жизни и планов молодого человека двадцати двух лет от роду. Наводнение не могло помешать ему по два раза на дню бегать в типографию на Большую Морскую, дабы делать там правки на печатных листах. Готовился к изданию второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и событие это было куда более важным, чем какой-то там разлив Невы!

Едва подсохло, как возобновились гуляния по Невскому проспекту, с его праздничным блеском витрин, запахами хлебов и шоколадов и неумолчным шарканьем тысяч ног, обутых в изящные туфельки, в солидные башмаки, а то и в кованые сапоги, которые бряцаньем шпор своих могли соперничать с перестуком конских копыт по мостовой. Там сверкнет задорный девичий глаз, скошенный на вас как бы случайно, там сабля городового грозно прочертит булыжник, здесь мелькнет дивный сюртук, который тут же хочется и себе заказать, а рядом уличный мальчишка с газетами пробежал, и картуз ветром с кого-то сорвало, и смех прекрасной незнакомки звенит, эфирные ленты шляпки ее развеваются, и вот вы уже преисполнены чувственных грез, позабыв свои заботы и досады…

Гоголь знал, что однажды опишет эти красочные столпотворения на Невском, а потому, даже беседуя с приятелями, смотрел зорко, подмечая каждую деталь атласных рединготов, модных галстухов, кружевных платочков, распущенных фалд, витых локонов, распушенных бакенбард и горделиво закрученных усов. Поймав на себе мимолетную улыбку какой-нибудь бледной петербургской красавицы, он чувствовал, как сердце его взлетает выше Адмиралтейского шпица, а вынужденный уступить дорогу чванливому титулярному советнику, сникал духом, вешал нос и нервно запускал руки в карманы, перебирая там жалкие гроши, оставшиеся от гонорара после раздачи долгов и оплаты квартиры. Денег катастрофически не хватало, а разве способен неимущий человек преподносить себя в обществе с достоинством?

Чтобы совсем не впасть в нищету, был вынужден Гоголь давать уроки на дому. Тем летом для него стал привычным неблизкий путь в Павловск, где он подрядился преподавать русскую словесность отпрыскам состоятельных родителей. Часто сводилось это к тому, что он показывал малолетним балбесам картинки с разными животными и бубнил, скрывая отвращение: «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? Баран – бе, бе… А это свинка, знаешь, свинка – хрю, хрю». Подробности этих уроков Гоголь скрывал от товарищей, ибо боялся, что его станут не только жалеть, но и презирать за то, что он из-за куска хлеба идет на подобные унижения. Что сказали бы Пушкин, Жуковский, Плетнев, да хотя бы и тот же Лермонтов, знай они, чем и как зарабатывает на жизнь их товарищ, посвятивший себя писательскому ремеслу? Разве не отвернулись бы от него, сочтя недостойным своего круга? Не поставили бы ему в вину отказ от высоких целей ради низменных потребностей?

С наступлением осени и эти источники доходов иссякли, ибо началась учебная пора. Только и оставалось, что клянчить деньги у маменьки да ждать выхода второй книги «Вечеров…». Писал Гоголь и новые повести, просиживая над рукописями допоздна, покуда две свечи не сожжет, а то, бывало, и заснет прямо за столом, уронив голову рядом с сальною лужицей, набежавшей из подсвечника. В одну из таких ночей, когда рука его начала уставать водить пером по бумаге и фитиль зачадил, утонувши в нагаре, внезапный стук в дверь заставил его вздрогнуть.

Это был тот самый момент, когда явь и сон менялись в сознании местами, не позволяя определить точно, где одно, а где другое. Комната, погруженная в полумрак, выглядела так, будто всего лишь мерещилась. Гоголь вскинул голову, и его лохматая тень перескочила со стены на диван, а оттуда на шкап с тускло отсвечивающим зеркалом.

– Кто там? – спросил он, и собственный голос показался ему незнакомым, ибо прозвучал в слишком высокой тональности.

Ответа не последовало, а просто дверь отворилась, и некоторое время за нею не было видно ничего, кроме мрака на лестничной площадке, которая в столь поздний час была не освещена. Гоголь кинувшийся зажигать вторую свечу, сломал спичку и похолодел. У него была скверная привычка не запираться по вечерам, чтобы не вставать из-за стола или с дивана всякий раз, когда кто-нибудь завернет в гости. Увлекшись писаниями, он забывал задвинуть щеколду и наутро ругал себя за неосмотрительность. Однако же сейчас было не утро, и был Гоголь не сердит, а напуган.

– Да кто же это, черт подери? – вскричал он, поднявши подсвечник с новою яркою свечою.

Темная фигура надвинулась на него, отбрасывая тень до потолка.

– Николай Васильевич, голубчик, – заговорила она, – простите великодушно, что я вот так, без предупреждения, по-простому, но, знаете ли, ехал я мимо и подумал: «А не навестить ли мне моего старинного друга?» И вот я здесь. Встречать меня с распростертыми объятиями не обязательно, но улыбнитесь хотя бы для приличия, друг мой.

Не сам голос, но ироничная интонация, наполнявшая его, подсказала Гоголю, что перед ним стоит не кто иной, как Яков Петрович Гуро, главный сыщик Третьего отделения императорской канцелярии, этой могущественной и таинственной организации, стоящей выше всех прочих государственных ведомств. Карательным органом ее являлась жандармерия, но это была лишь видимая, надводная, часть айсберга, тогда как вся прочая структура уходила в такие мрачные глубины, где сам черт ногу сломит. Возглавлял ее небезызвестный граф Бенкендорф, которого петербургские друзья Гоголя называли не иначе как «душителем свобод», но делали это исключительно шепотом и с оглядкой, ибо каждый боялся нажить себе столь опасного и злопамятного врага и стать мишенью для политического сыска России. Формально граф подчинялся только одному человеку – его величеству императору, но знающие люди поговаривали, что он сосредоточил в своих руках всю власть в Российской империи.

Гоголь не мог этого знать наверняка, но в его представлении Гуро находился с графом на короткой ноге, что возносило его на высоту недосягаемую. Ни по положению своему, ни по воззрениям, ни по образу жизни не были они друзьями. Так что на приветствие вошедшего Гоголь ответил сдержанно, объятия не раскрыл и улыбку позволил себе самую скупую.

Даже внешне они представляли собой две полные противоположности. Гоголь был молод, свеж, лицо имел востроносое, гладкое, носил шелковистые усы и длинные волосы, которые постоянно приходилось убирать с блестящих, как у грача, глаз. Гуро разменял шестой десяток, волосы умащивал и гладко зачесывал назад, а виски брил, давая возможность каждому пересчитать все оспины на своем умном породистом лице с утиным носом и тонкими губами. Но главной деталью его портрета являлись глаза, глубокие, угольные и до того неживые, словно были созданы они не природою, а нарисованы под такими же угольными бровями. Никакие улыбки, никакие гримасы не могли оживить этих черных глаз, всегда смотревших с мертвенной бесстрастностью.

Вот и сейчас, встретившись взглядом с незваным гостем, Гоголь ощутил знакомую тоскливую подавленность, которая всегда охватывала его при общении с Гуро.

– Чем обязан столь неурочному визиту, Яков Петрович? – спросил он, постаравшись сделать это как можно холоднее, дабы не выдать своих истинных чувств.

– Полноте, голубчик, никто не принуждает вас притворяться! – насмешливо воскликнул Гуро. – Нежелательному визиту, хотели вы сказать? А я-то, наивный, думал, что вы скучали по мне.

Раздвинув полы сюртука так, что взору открылся серый жилет с искрой, Гуро, не дожидаясь приглашения, сел на крякнувший стул, поставил между широко раздвинутых ног трость с орлиною головою, а сверху положил бледную руку, украшенную золотым перстнем с красным камнем. По случайному совпадению как раз в это мгновение колокол на башне начал отбивать полночь.

Гоголь невольно вздрогнул, поставил свечу на стол и тоже сел, подобрав ноги под себя. Ему было неловко, что он принимает столь импозантного гостя нечесаный, в засаленном халате и панталонах со штрипками. Смущение переходило в раздражение. Гоголю захотелось выкрикнуть, что он больше не какой-то там безвестный писарь, а состоявшийся литератор, и не намерен больше терпеть высокомерных подшучиваний над собою, но язык не послушался его, предпочтя оставаться за зубами. Время, проведенное вместе в Полтавской губернии, не прошло бесследно. Там, во время расследования череды чудовищных убийств и прочей чертовщины, Гуро был непосредственным начальником Гоголя, а кроме того, спас ему жизнь, что не могло не сказаться на их взаимоотношениях.

Колокол на башне умолк.

– Я смотрю, Диканьская эпопея пошла вам на пользу, друг мой, – заговорил Гуро, как будто нарочно дожидался этого мига. – Читывал ваше сочинение. Превосходный слог, Николай Васильевич. А какие персонажи, бог мой! Но почему же нечистая сила представлена так бледно? А, позвольте, я попробую угадать! – Черные глаза впились в собеседника. – Вам страшно вспоминать те сверхъестественные обстоятельства, что вас едва не погубили, не так ли? Вы не осмелились дать волю вашему воображению. Напрасно, голубчик, напрасно. Да и не стоит бояться потустороннего, когда реальность представляет куда большую опасность. Не так ли, Николай Васильевич?

Почудились ли Гоголю угрожающие нотки в голосе собеседника, или он действительно таил в себе угрозу? Вспомнилось, что в Диканьке Гуро как-то обмолвился, что ищет здесь не только таинственного убийцу, но также секрет бессмертия. Он, несомненно, имел какое-то отношение к загробному миру и его обитателям. Быть может, этим и обусловлена пугающая мертвенность его взгляда?

– Смею вас заверить, я ничего не боюсь, – заявил Гоголь, стараясь храбриться, чтобы растерянность его не стала явной.

– И напрасно, напрасно, – наставительно произнес Гуро, перебирая пальцами на резной рукояти своей трости, отчего перстень его сверкал всеми гранями, пуская рубиновые отблески по стенам, подпертым стопками книг. – Помните ли вы, Николай Васильевич, где я имею честь служить?

– Разумеется, Яков Петрович. Кто же в России не знает Третьего отделения и рода его занятий!

– А вот тут вы заблуждаетесь, друг мой. На самом деле очень немногие имеют представление об учреждении, от имени которого я выступаю. Да и то самое поверхностное. Я ведь Первую экспедицию возглавляю, так что в ведении моем находятся дела, имеющие особо важное значение. Го-су-дар-ствен-ное!

Тут Гуро поднял указательный палец с рубином, отразившемся в его пустых черных глазах.

– Чем же могла заинтересовать моя скромная персона столь высокопоставленного чиновника? – не удержался от ехидства Гоголь.

С ним такое частенько приключалось. То анекдотец непотребный расскажет в высшем обществе, то присвистнет уморительно, то ни с того ни с сего перейдет на малороссийский говор, приводя в замешательство собеседника. Выходки эти были вызваны не нахальством его, а как раз напротив – врожденной робостью. Она-то и побуждала его вести себя вызывающе, чтобы окружающие не распознали его истинной натуры и не пользовались бы этим.

– Собираясь сюда, я преследовал лишь одну цель, – произнес Гуро без тени своей обычной ироничной улыбки. – Оказать вам услугу, Николай Васильевич.

Гоголь почувствовал, что желание ерничать у него пропало.

– В чем же она заключается, Яков Петрович? – спросил он уже вполне серьезно.

– Хочу предостеречь вас, мой друг. Из дружеского расположения к вам.

– Предостеречь от чего?

Гуро взял трость таким образом, чтобы легонько постукивать ею по столу, подчеркивая важность сказанного.

– Николай Васильевич, перестаньте играть в политику, – говорил он размеренно, тщательно выговаривая каждое слово. – Не суйтесь в жернова, которые перемелют вас, как блоху. Помимо всего прочего, я занимаюсь выявлением тайных обществ и заговоров, замышляющих государственные преступления. Состояние умов катастрофическое. Но всех вольнодумцев и противников власти ждет заключение в крепость или ссылка, можете быть уверены. Это в лучшем случае.

– Вы имеете в виду смертную казнь? – уточнил Гоголь, безуспешно пытаясь избавиться от мурашек, ползущих по спине.

– Зачем же непременно казнь, голубчик? – тонко усмехнулся Гуро. – Люди, знаете ли, смертны. Так называемые властители дум – не исключение. Один под поезд бросится, другому взбредет в голову драться на пистолетах. И что же им неймется-то, не понимаю? Не оскорбляй членов царской фамилии, не расшатывай основы порядка и живи себе, припеваючи, стихи сочиняй, книжки пиши… Кстати, Николай Васильевич, вы за третий том «Вечеров…» не взялись еще? Второй мне, признаться, меньше первого понравился. Характеры не те, страсти мельче.

– Как вы могли читать продолжение, Яков Петрович, когда оно не издано еще?

– Для кого как, Николай Васильевич, для кого как. Для меня тайного, почитай, ничего нет. Одно только явное.

Гоголь почувствовал, как уши его наливаются жаром, в то время как лицо холодеет и все туже обтягивается кожей, будто на морозе.

– Вы что же, следите за мной? – вскричал он, негодуя и стыдясь тех подробностей, которые могли узнать посторонние против его воли.

Гуро равнодушно пожал плечами.

– Зачем же мне следить, помилуйте, голубчик! Этим разные мелкие сошки занимаются. Вот отправились вы, к примеру, Николай Васильевич, в Петербург с господином Данилевским и дворецким вашим Якимом и остановились в гостинице, где-то возле Ко-кушкина моста, а там вина заказали и давай императорское величество поносить. Или вот живописец Мокрицкий, с которым вы имели удовольствие квартиру делить в доме Зверева…

– Зверкова, – машинально поправил Гоголь.

В голове его было пусто, мысли остановились.

– Зверкова, – охотно согласился Гуро, доброжелательно кивая. – В его присутствии вы, друг мой, позволяли себе весьма неосторожные замечания, весьма неосторожные. А болтливые актриски и актеришки, что толклись у вас в доме на углу Гороховой и Малой Морской?

– Довольно! – вскричал Гоголь, весь передернувшись. – Вам стыдно должно быть, сударь, за подобные речи.

– Мне? – вопрос, заданный с неподражаемым изумлением, сопровождался поднятием бровей и наклоном головы. – За что, помилуйте? Может быть, это я пишу матушке, что лично знаком с князем Голицыным и пеняю ему на дурную работу его почтового департамента? Или, может быть, я питаю нездоровую страсть к дамскому рукоделию? Нет, Николай Васильевич, мне не стыдно. А вам?

Побагровевший Гоголь приподнялся со стула, намереваясь указать гостю на дверь. Взгляд Гуро пригвоздил его к месту.

– Куда это вы собрались, милостивый государь? – осведомился он с холодным любопытством. – Мы только начали. Главный разговор еще впереди.

Глава II

Наутро Гоголь долго лежал в постели, скосивши птичий глаз на серое петербургское небо в облупленной раме окна. Спальня была менее запущена, чем кабинет, служивший также гостиной и при случае столовой. Давно уже не пахло в квартире съедобным. В целях экономии столовался Гоголь в ближайшем трактире, а если совсем поджимало, то мог перехватить пирожков с капустою. Ожидания, с которыми прибыл он в столицу, не оправдались. Успехов на юридическом поприще не случилось, писательский труд отнимал много времени, принося мало доходов. Содержать себя в приличном виде становилось все труднее, так что, замахнувшись вначале на апартаменты из пяти комнат, Гоголь был вынужден ютиться в двух, отказавшись от слуги. Неудачи не сломили его только благодаря возможности вращаться в литературных кругах, ловя на себе отблески славы, достающейся другим.

«Каким же будет мое будущее? – спрашивал себя Гоголь, глядя в окно. – Великое, славное или ничтожное, жалкое? Гуро сулит поддержку во всех начинаниях, ежели разойдусь с Братством, но как можно пойти на сделку подобного рода? „Тьфу, – скажут, – да он человек без чести, этот Гоголь“. Никто руки не пожмет в приличном обществе. А что до покровительства Бенкендорфа, то искать его все равно что мышке питаться крошками с кошкиного стола. Рано или поздно сам на зуб попадешь».

Нет, недаром в народе говорится, что утро вечера мудренее! Укладываясь спать, Гоголь был полон сомнений и противоречий, а теперь, выбравшись из постели, твердо знал ответ, который даст Гуро на его предложение. Перво-наперво скажет, что ни в каком Светоносном братстве не состоит и ничего о том не ведает, а просто водит дружбу с Жуковским, Пушкиным и прочими приличными людьми и от дружбы этой отказываться не намерен, поскольку никто не вправе указывать ему, человеку свободомыслящему, с кем знаться, а с кем нет. А братьев, конечно, предупредить необходимо.

«Нынче же спрошу их мнения, – решил Гоголь, фыркая перед умывальником. – Благо сегодня суббота, все соберутся у Жуковского. Глядишь, дельное посоветуют что-то. А если нет, то пусть знают, что я за них готов горой стоять хоть даже против самого Черного графа».

Прозвищем этим наградили «братья» Бенкендорфа, который в их представлении олицетворял силы противоположные, темные. В свое время Жуковский был против присоединения Гоголя, слишком близко сошедшегося с доверенным лицом графа, тайным советником Гуро. Однако Пушкин настоял, утверждая, что молодой человек, равный талантом Фонвизину, не может оказаться предателем. Так разве можно было подвести поэтического гения, поручившегося за него?!

День пролетел быстро, весь посвященный будничным заботам и визитам. Не поевши утром, Гоголь проголодался, однако тянул время, чтобы совместить сразу завтрак, обед и ужин. На приемах у Жуковского кормили пищей духовною, разве что в конце могли чаем напоить с пирожными, но ими, как известно, сыт не будешь.

Хотя денег у Гоголя было в обрез, он не смог отказать себе в удовольствии прогуляться к книжной лавке на Мойке, чтобы лишний раз убедиться в том, что его книга красуется среди сочинений Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и Крылова. Наборщики типографии говорили, что не могли удержаться от смеха, когда готовили «Вечера…» к печати. Гоголю очень хотелось увидеть, как кто-нибудь возьмет с полки его книгу, раскроет наугад, пробежит глазами по странице и не удержится от улыбки или же отразит лицом любое иное чувство: восторг, страх, одобрение, любопытство. Стремясь стать неприметным свидетелем сцены такого рода, Гоголь становился у полки с переводными романами, где был практически незаметен для посетителей, интересующихся литературой отечественной.

Чтобы хозяин лавки не догадался о цели подобных визитов, приходилось всякий раз покупать какое-нибудь дешевое издание. Так Гоголь открыл для себя немецкого сказочника Гофмана, которым зачитывался сам и которого нахваливал товарищам, утверждая, что ни одному другому автору не удавалось так правдиво и точно описать явления сверхъестественные, нарушающие обыкновенный скучный порядок вещей.

Приближаясь к лавке, Гоголь, по обыкновению, запоминал не сказочных персонажей, а вполне житейских, которыми кишела улица: забулдыга со штофом, лакей с обеденными судками для барина, солдат в подпаленной шинели, торговка с подносом пряников, мастеровые, спорящие из-за найденного перочинного ножика. Под вывеской толклись цыганки в пестрых юбках, чумазые цыганята ловили прохожих за одежду, клянча гроши. «И куда только городовые смотрят?» – подумал Гоголь с тревогою, которую ему неизменно внушала публика этого сорта, когда она не плясала и не пела под гитару в кабаках. Ответа на его вопрос не существовало. Невозможно было сказать, куда смотрят городовые по причине их отсутствия.

Прошмыгнуть внутрь незамеченным не получилось. Путь в магазин преградили сразу две цыганки, бряцая всеми своими монистами и шурша пестрыми юбками так, что голова кругом шла. Уж они и глазами стреляли, и зубами блистали, и трещали как сороки, предлагая погадать молодому и красивому господину, от которого всего-то и требовалось, что достать монетку и положить ее на протянутую руку. Лишних монеток у Гоголя не было, и это придало ему решимости. Он уже готовился растолкать цыганок, чтобы силой прорваться в лавку, когда послышался окрик, заставивший их расступиться, освобождая проход.

Повернув голову, Гоголь увидел поодаль старуху с курящейся трубкой в дырявых зубах, которая, сидя прямо на мостовой с подвернутыми ногами, смотрела на него сквозь дым.

– Иди, барин, – сказала она, махнувши трубкой. – Тебе судьбу лучше не знать. Живи, пока живется.

Мурашки побежали по его спине, волосы под шляпой приподнялись, будто кто-то потрогал их на макушке.

– И что же с моей судьбой не так, старая? – спросил он, немного рисуясь перед зеваками, остановившимися, чтобы поглазеть на них.

– Твоя дорога к мертвым лежит, – ответила цыганка, не сморгнув глазом. – Среди живых тебе делать нечего. Бессарабия уж ждет тебя, милок. Мертвые, мертвые кругом.

Гоголь набрал в грудь воздуха, сколько позволял тесный сюртук, чтобы накричать на нее за глупые речи, но она махнула на него трубкой, и он, отчего-то оробев, вошел в лавку, оставив цыган и зевак снаружи. Слова старухи засели в голове, не пуская туда какие-либо другие мысли. В рассеянности своей Гоголь едва не забыл поздороваться с владельцем лавки, добрым приятелем своим, а роясь в книгах, ронял то одну, то другую, и так стыдно стало ему за свою неловкость, что был вынужден он плюнуть на экономию и купить сочинение Людвига Тика под названием «Семь жен Синей Бороды».

Прежде чем покинуть лавку, Гоголь выглянул в окно, чтобы проверить, околачиваются ли еще поблизости цыганки со своею сумасшедшею старухой. Их и след простыл. Тротуар перед лавкой опустел, так как все прохожие выстроились вдоль мостовой, по которой ехала на Охту подвода с простым красным гробом. За покойником следовала столь жидкая вереница провожающих, что непонятно было, для чего он и жил на белом свете, если и оплакать его, считай, некому.

Хозяин лавки, фамилия которого была Смородин, Свиридов, а может, и вовсе Спиридонов, почтительно тронул Гоголя за рукав и предостерег:

– Вы бы не глядели в окно на покойника, сударь. Говорят, плохая примета.

Гоголь и сам вспомнил что-то такое, а потому поспешно отпрянул и перекрестился. Хозяин сделал то же самое.

– Скажите, сударь, – обратился к нему Гоголь, – жаловались ли вы в полицию на скопление всякого сброда у вашей лавки?

Длинное лицо книжника вытянулось таким причудливым образом, что крючковатый нос его совершенно уполз куда-то вбок.

– Какого сброда? – спросил он.

– Как? Разве не видели вы снаружи цыган? Целый табор у входа разбили.

– Помилуйте, сударь, разве потерпел бы я такое безобразие? У меня заведение почтенное, требующее тишины и покоя. Смею заверить вас, ежели бы цыгане и сунулись сюда, то бежали бы потом, не оглядываясь, до самой Бессарабии.

Вообразив себе эту комичную картину, Гоголь повеселел и выбросил неприятный эпизод из головы. В конце концов, не приличествует человеку современному, просвещенному, принимать во внимание бабские суеверия и старушечий бред.

«А Диканька? – осведомился насмешливо внутренний голос. – Там что же, тоже бред и суеверия были?»

«Так-то Диканька, – ответил на это Гоголь мысленно. – А здесь Санкт-Петербург. Совсем другое дело».

Уверив себя в этом, взял он завернутую книгу под мышку, перекусил щами с черствою кулебякой, кликнул извозчика и поехал в Шепелевский дом, где уже собирались члены литературного кружка, под эгидой которого проводились по субботам заседания Братства. Руководителем, наставником, попечителем и еще бог знает кем являлся Жуковский, что не помешало ему недавно сделаться почетным членом Петербургской академии наук, блистать на литературном Олимпе и сочинять либретто для опер Глинки. Близость к императорской семье давала возможность этому великому человеку заступаться за опальных писателей и оберегать Братство от разгрома, ибо влияние его при дворе было немногим меньше того, что обрел граф Бенкендорф.

Комнаты Жуковского находились на третьем этаже. Кабинет, служивший местом общих собраний, был большой, вместительный, обставленный с изящною простотой. Удобные кресла, диваны и диванчики, конторки и массивные письменные столы, книжные шкафы с тысячами томов – все было устроено так, что каждый мог найти себе занятие и пространство для размышления и общения с друзьями. По всему помещению сияли алебастровой белизной слепки с античных бюстов, на стенах висели пейзажи и портреты незаурядных личностей, которые словно бы ревниво следили нарисованными глазами за теми, кто пришел им на смену.

Обычное место Гоголя находилось в кресле под полотном немецкого живописца Фридриха с изображением кладбища лунною ночью. Однако же в эту субботу, поздоровавшись с присутствующими, он как бы в рассеянности перешел в другой угол и сел там на один диван с профессором Плетневым.

– Отчего так мало народу, Петр Александрович? – поинтересовался он. – Опаздывают, что ли? Где Одоевский, Кольцов, где остальные?

– Сегодня особенный день, – пояснил Плетнев своим мягким доброжелательным тоном, которым обращался абсолютно ко всем, от слуг до цесаревича Александра, которому преподавал русский язык и словесность. – Только мы и будем.

Его густые брови значительно шевельнулись. Насторожившийся Гоголь поднял взгляд. Обычно в кабинете собиралось от десяти до пятнадцати человек – все мужского пола, ибо женщинам вход был строго воспрещен. Сегодня же их было только пятеро: сам Гоголь с Плетневым, Жуковский, о чем-то беседовавший с Пушкиным в стороне, да грузный Крылов, все еще страдающий одышкой после восхождения на третий этаж. Нет, был и шестой – невзрачный темноглазый юноша в студенческом кителе. На верхней губе его лежала тень первых усов, он то и дело порывался грызть ногти, но всякий раз поспешно опускал руку.

Нервный образ напомнил Гоголю его самого, ревность взыграла в нем.

– Студента этого я впервые вижу, Петр Александрович, – вполголоса проговорил он. – Кто таков? Не слишком ли молод для участия в нашем собрании?

Плетнев бросил на него взгляд, в котором ирония была умело прикрыта дружелюбием.

– Вы были ненамного старше, когда в Петербург прибыли, – сказал он. – Помните ли вы свои литературные опыты той поры, Николай Васильевич?

Гоголь зарделся. Он помнил, хотя бы предпочел забыть навсегда. И то, как спешил к Пушкину со своею первою печатною поэмою, и то, как потом выкупал все доступные экземпляры, чтобы сжечь их в гостиничном номере.

– У Михаила Лермонтова большой литературный дар, – продолжал Плетнев, понижая голос почти до шепота. – Способный юноша. Он нарочно из Москвы приехал, чтобы быть принятым в Братство… Вот, послушайте… «Так жизнь скучна, когда боренья нет… парам-пам-пам, во цвете лет», – что-то такое. Или еще: «Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень…»

– Разве тени бессмертны? – возразил Гоголь, задетый тем, что в его присутствии расхваливают какого-то безусого студента.

Обсуждение было прервано Жуковским, который, окинув общество благожелательным взглядом, облокотился на секретер и выступил с небольшой речью, в которой представил слушателям начинающего, но подающего большие надежды поэта Михаила Лермонтова, подчеркнув, что для Братства ценен не столько литературный дар, сколько иные качества новичка, которые присущи присутствующим.

– Мы все отмечены особой печатью, – говорил он, обводя слушателей ясным проницательным взглядом. – На таких, как мы, держится равновесие нашего мира. Мы лишь отблески Божественного света, но именно мы противодействуем мраку, не позволяя ему заполнить души людей. Вот отчего так щедро вознаграждены мы талантами, интуицией, магнетизмом, ясновидением. Но и спрос с нас особый, помните, друзья мои. Особенно это вас касается, Михаил Юрьевич. По возвращении в Москву вы не должны даже единым словом обмолвиться о том, что услышали в этих стенах. И знайте также, что противная сторона очень скоро проведает о вашей принадлежности к Братству и непременно постарается сбить вас с избранного пути.

– Это невозможно, господа! – порывисто воскликнул Лермонтов, вскакивая с места и обводя старших товарищей пламенным взглядом. – Клянусь вам всем и каждому, что никогда, ни при каких обстоятельствах не отступлюсь я и не предам вас, пусть даже грозит мне погибель во цвете лет. Мое перо, моя душа, мой ум – все это отныне призвано служить только Свету…

Слушая его сбивчивую и весьма пространную речь, Жуковский, Пушкин, Крылов и Плетнев поощрительно кивали головами и улыбались, тогда как Гоголь сидел с отсутствующим видом, решая про себя, посвятить ли товарищей в подробности вчерашнего разговора с посланником графа Бенкендорфа. Прилично ли утаивать от них факт встречи? С другой стороны, он ведь не спасовал перед Гуро и не выразил намерения отойти от Братства, несмотря на прозрачные угрозы и заманчивые посулы. Ну, пообещал подумать, так ведь только последний дурак принимает решения необдуманно.

«Я не таков, – размышлял Гоголь. – И вообще, нужно же было как-то отвязаться от Гуро. Натолкнувшись на мое молчание, он наверняка почувствует мое холодное отношение и больше не станет обременять меня неурочными визитами. Если же это не так, если он снова появится с угрозами, то я прямо и недвусмысленно укажу ему на дверь. В конце концов, я не совершал и не совершаю никаких противозаконных действий, чтобы дрожать перед жандармами. Кроме того, за меня есть кому заступиться. Итак, решено. Гуро не получит от меня определенного ответа, но товарищам моим знать о наших сношениях совсем не обязательно».

Едва последняя мысль сформировалась и укрепилась в мозгу Гоголя, как он был выведен из состояния задумчивости голосом Жуковского, спросившего что-то.

– Простите, Василий Андреевич, – пробормотал виновато. – Я, кажется, не вполне расслышал.

– Я спросил вашего мнения насчет приема в Братство нового члена, – терпеливо пояснил Жуковский, ничем не выказывавший неудовольствия по поводу неуместной рассеянности собеседника. – Нет ли у вас каких-либо претензий к господину Лермонтову?

Все смотрели на Гоголя вопросительно, а в глазах московского студента читался еще и вызов, как будто он только и ждал повода для ссоры. В нем угадывался будущий дуэлянт и задира. Но и Пушкин был тоже горяч, а какой умница и какой замечательный товарищ!