Поль Валери

Эстетическая бесконечность

Поль Валери

Эстетическая бесконечность

Об истории

Кризис духа[11]

Письмо первое

Мы, цивилизации, теперь знаем, что мы смертны.

Мы слышали рассказы о том, что существовали миры, которые полностью исчезли, империи, которые затонули, унеся с собой людей и машины; они погрузились на недосягаемое дно веков, похоронив там своих богов и законы, академии вместе с фундаментальными и прикладными науками, грамматики и словари, классиков, романтиков и символистов, критиков и тех, кто их критиковал. Мы прекрасно знали, что вся обозримая земля есть прах и что в пепле сокрыт глубокий смысл. Сквозь толщу истории мы различали призраки громадных судов, груженных сокровищами и богатствами духа. Они не поддавались исчислению. Но в конце концов, все эти потери нас не касались.

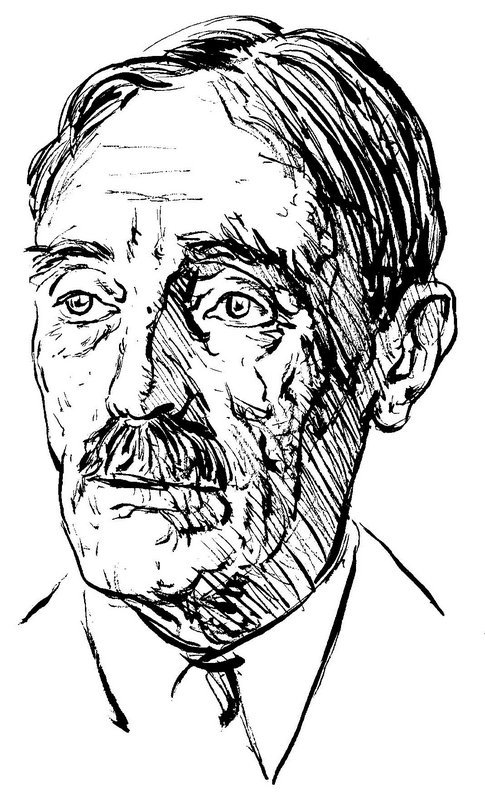

Эдуар Мане. Портрет Шарля Бодлера. Рисунок. Б. г.

Элам, Ниневия, Вавилон – прекрасные далекие названия, и полная гибель этих миров значила для нас не больше, чем их существование. Но Франция, Англия, Россия… тоже могли бы быть прекрасными именами. Лузитания – еще одно красивое имя. И теперь мы видим, что пропасть истории достаточно глубока и способна вместить весь мир. Мы чувствуем, что цивилизации столь же непрочны, как и человеческие жизни. Обстоятельства, из-за которых сочинения Китса и Бодлера могли бы оказаться рядом с произведениями Менандра[12], теперь поддаются осмыслению: достаточно почитать газеты.

* * *

Но это не все. Злободневный урок еще не усвоен.

Нашему поколению довелось не только узнать на собственном опыте, как по чистой случайности гибнут самые прекрасные и старинные, самые великолепные и гармоничные вещи; но оно еще наблюдало, как в области мысли, здравого смысла, а затем и в области чувств случалось невероятное, внезапно оправдывались парадоксы, вопреки очевидному искажалась реальность.

Приведу лишь один пример: величайшие достоинства немецкого народа породили больше зла, чем извечная леность – пороков. Мы видели своими собственными глазами, как сознательный труд, глубочайшая образованность, строгая дисциплина и усердие сопровождали воистину устрашающие замыслы.

Такие ужасы не могли бы произойти, если бы в действие не были пущены эти достоинства. Разумеется, чтобы в столь короткие сроки убить такое количество людей, растранжирить столько добра, разрушить столько городов, понадобилось применить много знаний, но потребовалось и не меньше моральных качеств. Выходит, Знание и Долг теперь попали под подозрение?

* * *

Итак, духовный Персеполь[13] оказался так же разрушен, как Сузы с их материальными свидетельствами прошлого. Погибло не все, но все почувствовало приближение гибели.

Холодок ужаса пробежал по хребту Европы. Всем своим серым веществом она ощутила, что больше не узнает себя, становится на себя непохожей, что скоро лишится самосознания, накопленного веками преодолимых испытаний, трудом тысяч выдающихся людей, бесчисленными географическими, этническими, историческими преимуществами.

И тогда, словно отчаянно пытаясь защитить свое существование и достояние, внезапно и как-то беспорядочно к ней вернулась память, где вперемешку вновь возникали великие люди и великие книги. Никогда еще, как в военное время, так много и запоем не читали: спросите книготорговцев. Никогда еще так много и горячо не молились: спросите у священников. Мысленно взывали ко всем спасителям, основателям, защитникам, мученикам, героям, отцам отечества, святым героиням, национальным поэтам…

Охваченная тем же умственным расстройством, повинуясь той же тревоге, образованная Европа быстро восстановила свои разнообразные способы мышления: догмы, философии, противоречивые идеалы; три сотни возможных объяснений мироустройства, тысячу и один нюанс христианской веры, две дюжины тезисов позитивизма – весь спектр интеллектуального света выявил свои несовместимые цвета, озаряя необычными всполохами угасание европейской души. Пока изобретатели спешно пытались отыскать в рисунках и хрониках прошлых войн устройства, способные преодолевать проволочные заграждения, топить подводные лодки и сбивать самолеты, душа разом вспомнила все известные заклинания, поверила в самые невероятные предсказания; искала прибежище, знаки, утешение во всех анналах памяти, в событиях прошлого, в деяниях своих далеких предков. И тогда проснулась тревога, лихорадочно заработал ум, мечущийся взад-вперед между реальностью и кошмаром, наподобие растерянной крысы, угодившей в западню…

Возможно, военный кризис на исходе. Экономический кризис ощутим во всей полноте, но интеллектуальный кризис наименее осязаем и, по сути своей, принимает весьма обманчивые обличья (там, где он протекает, принято утаивать мысли и чувства), поэтому так трудно определить его истинные размеры, его фазу.

Никто сегодня не может сказать, что именно завтра умрет, а что уцелеет в литературе, философии, эстетике. Никто еще не знает, какие мысли и формы выражения будут занесены в список потерь, а какие новшества будут провозглашены.

Разумеется, надежда жива и напевает вполголоса:

Et cum vorandi vicerit libidinem

Late triumphet imperator spiritus[14].

Но надежда – это всего лишь недоверие человека к верным догадкам своего разума. Она подсказывает, что любое неблагоприятное заключение должно считаться ошибкой мышления. Однако факты безжалостны и говорят сами за себя. Уже умерли тысячи молодых писателей и молодых художников. Утрачены иллюзии европейской культуры, а знания о том, как ее спасти, оказались несостоятельны. Наука смертельно поражена в своих нравственных притязаниях и словно обесчещена жестокостью, с которой ею пользуются; идеализм с трудом одержал победу, он истерзан и призван нести ответ за свои грезы. Реализм разочарован, побежден, удручен своими проступками и промахами; притязания и отречение равно осмеяны; веры смешаны в станах собственных приверженцев: крест против креста, полумесяц против полумесяца; молниеносные, тревожные и столь жестокие события выбили почву из-под ног даже у скептиков, которые привыкли играть с нашими мыслями как кошка с мышкой, – скептики теряют свои сомнения, обретают их вновь, снова теряют и уже не знают, как направлять ход рассуждений.

Корабль накренился так сильно, что в конце концов упали даже прочно закрепленные лампы.

* * *

Глубину и размах кризиса духа еще больше усугубляет самочувствие пациента.

У меня нет ни времени, ни сил описывать интеллектуальное состояние Европы в 1914 году. Да и кто бы осмелился набросать эту картину? Тема необъятна, требует разнообразных знаний, бессчетного количества фактов. Впрочем, когда речь идет о таком сложном предмете, воссоздать прошлое, даже самое недавнее, так же трудно, как изобразить будущее, даже самое близкое; или, вернее, и то и другое одинаково трудно. Пророк и историк зашли в тупик. Туда им и дорога!

Мне нужно только весьма суммарно и поверхностно вспомнить то, о чем думалось накануне войны, – о проводившихся в ту пору изысканиях, о публиковавшихся произведениях.

Если же я опускаю все детали и ограничиваюсь мимолетными впечатлениями, этим естественным итогом, который предлагает нам мгновенное восприятие, то я ничего не вижу! Ничего, хотя в этом ничего заключено очень многое. Физики учат, что, даже если бы глаз был способен выдержать жар раскаленной добела печи, он все равно ничего бы там не увидел – абсолютно ничего. Там нет вариаций яркости, отличающих одну точку пространства от другой. Заключенная там огромная энергия приводит к невидимости, к безличному равенству. Так вот, такое равенство – не что иное, как идеальный беспорядок.

А в чем же состоял беспорядок умственного состояния Европы? Во всех образованных умах мирно сосуществовали тогда самые противоречивые идеи, самые противоположные жизненные принципы и познания. Именно это отличает модерность.

Мне вовсе не претит возможность обобщить понятие модерности и приложить его к некоторым видам существования вместо того, чтобы подменять им понятие современное/современность. Есть в истории такие моменты и такие места, куда мы, люди модерности, могли бы достаточно гармонично вписаться, не вызывая любопытства и не бросаясь в глаза как существа чужеродные, провоцирующие возмущение и несовместимые с окружающим. Там, где наше появление вызовет меньше всего сенсации, мы можем чувствовать себя почти как дома. Очевидно, что в Рим Траяна и Александрию Птолемеев мы вписались бы легче, чем в другие города, не столь отдаленные во времени, но известные неким единым стереотипом поведения и населенные людьми одной расы, одной культуры и одного образа жизни.

Ну что ж! Возможно, Европа 1914 года дошла до границы этого модернизма. Каждый соответствующим образом развитый мозг стал своего рода перепутьем самых разнообразных суждений, каждый мыслитель – всемирной выставкой идей. Возникали творения разума, насыщенные такими противоречиями и такими противоположными посылами, что напоминали бессмысленную иллюминацию столиц того времени: она слепила и удручала взор… Сколько потребовалось материала, труда, расчетов, столетий, сколько затрачено впустую различных жизней, чтобы устроить этот карнавал и объявить его формой наивысшей мудрости и триумфом человечества?

* * *

В типичном сочинении того времени, причем даже не из самых посредственных, без труда можно найти влияние «Русского балета», отголоски мрачного стиля Паскаля, многое – от Гонкуров, что-то от Ницше, что-то от Рембо, явное воздействие общения с художниками, а изредка даже тон научных публикаций, и все это сдобренное чем-то британским, даже не поддающимся подсчету!.. Заметим походя, что в каждой из подобных мешанин всегда найдутся и другие компоненты. Искать их бесполезно: это значит просто повторить то, что я только что сказал по поводу модернизма, и составить для себя всю интеллектуальную историю Европы.

* * *

И вот с огромной террасы Эльсинора, протянувшейся от Базеля к Кёльну, достигшей песчаных берегов Ньюпорта и болот Соммы, известняков Шампани и гранитов Эльзаса, европейский Гамлет взирает на миллионы призраков.

Но это Гамлет-интеллектуал. Он размышляет о жизни и смерти истин. Ему являются фантомы всех наших ученых споров; он стыдится того, что принесло нам славу; на него давит груз наших открытий и познаний, он не способен вновь вернуться к этому нескончаемому занятию. Он размышляет о том, как скучно возвращаться в прошлое и какое безумство – вечное стремление к новому. Он балансирует между двумя безднами, поскольку миру вечно грозят две опасности: порядок и беспорядок.

Если он берет в руки череп, то это череп какой-то знаменитости. Who was it?[15] Это череп Леонардо. Он изобрел летательный аппарат для человека, но тот не стал в точности исполнять замысел создателя: нам известно, что летающий человек, усевшись на спину исполинского лебедя (il grande uccello sopra del dosso del suo magnio cecero)[16], в наше время использует его вовсе не затем, чтобы сгребать снег с горных вершин и в жаркие дни разбрасывать его по городским мостовым… А вот тот череп принадлежал Лейбницу, мечтавшему о всеобщем мире. А этот Канту, который genuit[17] Гегеля, который genuit Маркса, который genuit…

Гамлет толком не знает, что ему делать с этими черепами. Но если он их бросит, останется ли он самим собой? Его ум, наделенный чудовищным даром предвидения, созерцает возможность перехода от войны к миру. Этот переход мрачнее и опаснее, чем переход от мира к войне; все народы охвачены тревогой. «Ну а что будет со мной, с европейским разумом? – говорит он себе. – Что такое мир? Возможно, мир – это такое состояние вещей, при котором природная враждебность людей друг к другу проявляется в форме созидания, а не разрушения, как во время войны. Это период созидательного соперничества, творческой борьбы. Но разве я не устал созидать? Разве я не утратил желания посягать на несбыточное, не злоупотребил хитроумными смесями? Стоит ли отказываться от тяжких обязанностей и высоких притязаний? Должен ли я идти в ногу со временем и поступать, как Полоний, ведь сегодня он редактор крупного журнала? Или как Лаэрт, он подвизается в авиации? А может быть, как Розенкранц, он взял себе русское имя и занимается неизвестно чем?

– Прощайте, призраки! Мир больше в вас не нуждается. Во мне – тем более. Мир, окрестивший прогрессом свое стремление к роковой точности, старается присоединить к жизненным благам выгоды смерти. Пока еще царит некоторая неуверенность, но еще немного – и все прояснится. Мы наконец станем свидетелями чуда: возникнет общество животных, идеальный и завершенный муравейник.

Письмо второе

Недавно я говорил, что мир – это война, в которой проявляются любовь и созидание; иными словами, мир сложнее и запутаннее, чем собственно война, подобно тому как жизнь сложнее и глубже, чем смерть.

Но провозгласить и установить мир труднее, чем его сохранять, – так оплодотворение и зарождение жизни гораздо таинственнее, чем деятельность живого организма, однажды созданного и приспособленного к существованию.

Сегодня весь мир воспринимает эту тайну как последнюю сенсацию; наверное, есть такие, кто должен ощущать себя частью этой тайны, а возможно, сыщется и кто-то другой, наделенный столь сложным и обостренным даром предвидения, что сможет предсказывать ближайшие повороты наших судеб, опережая их ход.

Я лишен таких амбиций. То, что происходит на свете, интересует меня лишь в связи с интеллектом или по отношению к нему. Бэкон сказал бы, что интеллект – это идол. Согласен, но лучшего идола я не нашел.

Я думаю об установлении мира, о том, в какой мере оно интересует интеллект и все с ним связанное. Это неверная точка зрения, ибо отделяет разум от других видов деятельности, но такое абстрактное действие и фальсификация неизбежны: любая точка зрения окажется неверной.

Возникает первая мысль. Культура, интеллект, основополагающие произведения соотносятся для нас с очень старым понятием – с понятием Европы, но оно настолько устарело, что мы к нему почти не возвращаемся.

Другие части света прославились изумительными цивилизациями, первоклассными поэтами, зодчими и даже учеными. Но ни одна из них не обладала необычным физическим свойством: самой интенсивной энергией излучения в сочетании с самой интенсивной способностью поглощения.

Все пришло в Европу, и все вышло из нее. Или почти все.

* * *

Но в настоящее время очень важен один вопрос: сохранит ли Европа свое превосходство во всех сферах?

Станет ли Европа тем, что она есть на самом деле, то есть небольшим мысом Азиатского континента?

Или же Европа останется тем, чем кажется, то есть драгоценной частью мирового пространства, жемчужиной земного шара, интеллектуальным центром гигантского организма?

Чтобы показать жесткую необходимость такой альтернативы, позвольте мне представить здесь своего рода фундаментальную теорему.

Вообразите планисферу[18] и на этой карте – совокупность обитаемых земель. Они делятся на регионы, и в каждом из них – та или иная плотность населения, люди, обладающие теми или иными качествами. Каждому из этих районов соответствуют природные богатства – более или менее плодородная почва, ценные недра, орошаемая территория, которую легко или трудно оснастить системой транспорта, и т. д.

Все эти свойства позволяют классифицировать регионы, о которых идет речь, таким образом, чтобы в любой момент состояние Земли, на которой есть жизнь, могло определяться системой неравенства между обитаемыми регионами.

История каждого следующего мгновения зависит от этого заданного неравенства.

А теперь рассмотрим не эту теоретическую классификацию, а реальную, которая существовала еще вчера. Мы обратим внимание на один выдающийся и вполне известный нам факт.

На высшей ступени этой классификации уже много веков стоит небольшой европейский регион. Несмотря на незначительную протяженность и достаточно скромное богатство недр, он возглавляет список. Каким же чудесным образом? Наверняка чудо кроется в качестве его обитателей. Оно должно компенсировать меньшую численность населения, меньшее количество квадратных километров, меньший объем ископаемых, приписанных Европе. Поставьте на одну чашу весов Индийскую империю, а на другую – Соединенное Королевство. Смотрите: перевешивает чаша с более легким грузом!

Перед нами довольно необычный пример нарушенного равновесия. Но еще более необычны его последствия: они заставляют нас предвидеть постепенные изменения, происходящие в обратном порядке.

Мы только что предположили, что превосходство Европы должно определяться качеством человека. Я не могу анализировать в деталях это качество, но если говорить обобщенно, то именно пылкое и бескорыстное любопытство, здоровая жадность, удачное сочетание воображения и строгой логики, скептицизм, не затронутый пессимизмом, непобедимый мистицизм… именно они управляют европейской Психеей[19].

* * *

Один-единственный пример этого духа, но пример первоклассный и весьма актуальный: Греция (поскольку к Европе нужно отнести все средиземноморское побережье: Смирна и Александрия так же входят в Европу, как Афины и Марсель) – Греция создала геометрию. Это было безумной затеей: мы до сих пор спорим о возможности такого безумства.

Что потребовалось, чтобы осуществить это фантастическое предприятие? Заметьте, что до него не додумались ни египтяне, ни китайцы, ни халдеи, ни индийцы. К тому же речь идет о захватывающей авантюре, о завоевании в тысячу раз более ценном и наверняка более романтичном, чем похищение золотого руна. Ни одна баранья шкура не может сравниться с золотым бедром Пифагора[20].

Эта затея потребовала приложения несовместимых, как правило, качеств. Ей нужны были аргонавты духа, стойкие кормчие, которые не позволят себе ни погрузиться в собственные мысли, ни отвлечься на воспоминания. Их не должны были поколебать ни шаткость двигавших ими мотивов, ни несостоятельность или несчетность выводов, к которым они приходили. Они оказались где-то посредине между черными рабами и какими-то сомнительными факирами. Они невероятно тонко подгоняли доступные всем слова под точные умозаключения, проанализировали сложнейшие логические и зрительные операции и нашли их соответствие некоторым лингвистическим и грамматическим свойствам; они доверились слову и, подобно слепым ясновидящим, последовали за ним в открытое пространство… И само это пространство от века к веку становилось все более насыщенным и захватывающим творением; это происходило по мере того, как мысль начинала лучше владеть собой, приобретала веру в чудеса разума и изначальную мудрость, снабдившие ее уникальными орудиями: определениями, аксиомами, леммами, теоремами, задачами, поризмами[21] и т. д.

Чтобы рассказать об этом надлежащим образом, мне потребовалось бы написать целую книгу. Я хотел только в нескольких словах рассказать об одном из самых характерных проявлений европейского гения. И этот пример, естественно, возвращает меня к моему же тезису.

Я предполагал, что столь долго соблюдаемое неравенство в пользу Европы должно было само по себе постепенно смениться на противоположное. Именно это я высокопарно обозначил понятием «фундаментальная теорема».

Как установить такую пропорцию? Возьмем тот же пример – геометрия Греции, и я попрошу читателя проследить влияние этой дисциплины на протяжении веков. Мало-помалу, медленно, но верно она набирает такую силу, что все изыскания, весь приобретенный опыт непреодолимо стараются перенять ее твердую поступь, бережность по отношению к «материи», неизбежную необходимость обобщений, тонкость методов и эту бесконечную осторожность, которая открывает дверь самому отважному безумству… Из этого строгого воспитания родилась современная наука.

Но, едва появившись на свет, пройдя испытание и укрепившись благодаря своему практическому применению, наша наука обрела силу власти, стала средством определенного рода господства, создающего богатство, превратилась в инструмент эксплуатации ресурсов всей планеты и перестала быть самоцелью и творческим занятием. Знание, служившее мерилом ценности потребления, стало разменной монетой. Его полезность превратила знание в своего рода продукт, востребованный не горсткой весьма уважаемых любителей, а Всеми и Каждым.

Таким образом, этот продукт будет выпускаться в формах все более и более удобных для обращения и потребления; клиентура будет постоянно расти; он станет предметом Торговли, который копируется и производится повсеместно.

В результате неравенство, существовавшее между регионами мира в области механических искусств, прикладной науки, научного потенциала войны и мира, – то неравенство, на котором основывалось европейское превосходство, – постепенно шло на убыль.

Итак, классификация обитаемых районов мира тяготеет к материальным величинам в целом, элементам статистики, цифрам: население, площадь, природные ресурсы – наконец-то только они определяют это деление участков земного шара.

А значит, чаша весов, которая перевешивала в нашу сторону, хотя мы и казались легче, теперь начинает потихоньку поднимать нас наверх, словно мы по глупости переложили на другую чашу невидимую гирю, доселе принадлежавшую нам. Мы безрассудно сделали силу пропорциональной массе!

* * *

Впрочем, этот зарождающийся феномен можно сравнить с другим, свойственным любой нации: он состоит в распространении культуры и приобщении к ней все растущего большинства отдельных личностей.

Попробуйте предсказать, чем кончится такое распространение, поразмыслить, должно ли оно непременно привести нас к деградации, иначе говоря, попытайтесь решить заманчиво сложную задачу интеллектуальной физики.

Привлекательность этой задачи для пытливого ума прежде всего проистекает из ее сходства с физическим явлением диффузии, но стоит мыслителю внезапно вернуться к первому объекту, как это сходство тут же превращается в глубокое различие, поскольку речь идет о людях, а не молекулах.

Капля вина, попавшая в воду, слегка окрашивает ее в розоватый цвет, а сама растворяется. Это физическое явление. А теперь представьте себе, что через некоторое время после того, как вино растворилось и вода стала снова прозрачной, мы с изумлением видим: то тут, то там в сосуде образуются капли темного и неразбавленного вина…

Этот феномен Каны Галилейской[22] возможен в интеллектуальной и социальной физике. Тогда речь идет о гении в его противопоставлении диффузии.

* * *

Только что мы рассматривали необычные весы, чаши которых не опускались, а поднимались под тяжестью груза. Теперь обратились к жидкой среде, которая словно внезапно переходит от однородного состояния к смешанному, от полного соединения к полному разделению… Таковы парадоксальные образы, которые дают самое простое и понятное представление о том, какую роль в мире – вот уже пять или десять тысячелетий – играет то, что мы именуем Разумом.

* * *

Но поддается ли Европейский Разум – или, по крайней мере, самое ценное из того, что в нем есть, – полному распространению? Могут ли такие явления, как демократия, эксплуатация планеты и выравнивание технологий, предсказывать для Европы deminutio capitis [23] и рассматриваться как безоговорочное решение судьбы? Или же мы располагаем какой-то свободой, чтобы противостоять этому угрожающему заговору вещей?

Возможно, мы создаем эту свободу, именно когда ее ищем. Но ради этих поисков нужно на время отказаться от рассмотрения общего и изучать в мыслящем индивиде борьбу личной жизни с жизнью общественной.

1919