Пётр Кропоткин

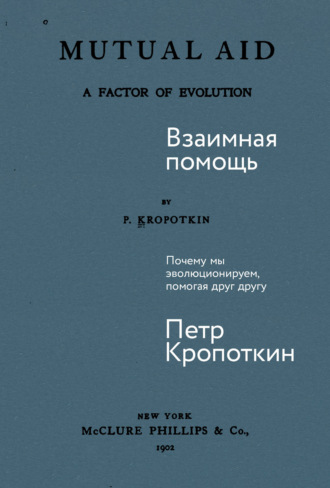

Взаимная помощь: Почему мы эволюционируем, помогая друг другу

Мрачная картина, которую рисует Гексли, созвучна кальвинистскому богословию, делающему ударение на Божественное предопределение и тотальную греховность человеческой природы. Британский историк науки Джеймс Мур показал, что между ортодоксальным дарвинизмом и кальвинизмом существовало немало точек соприкосновения[33]. Но кальвинисты, в отличие от Гексли, могли надеяться на ниспосылаемую Богом благодать, которая способна вытащить верующих из болота грехов. В дарвиновской же вселенной надеяться было не на кого. Наш вид должен сам вытащить себя за волосы, словно барон Мюнхгаузен. Как уже отмечалось выше, Гексли заявлял, что этические нормы предполагают радикальный разрыв с эволюционным прошлым. По утверждению Гексли, «этический процесс», в ходе которого в поколениях людей вырабатываются моральные понятия, находится в противоречии с «космическим процессом», то есть эволюцией: чтобы развить в себе совесть, нам приходится подавлять качества, которые когда-то требовались для успешного участия в борьбе за жизнь[34]. Но если не прибегать к помощи Бога и авторитету божественных заповедей, на что же тогда должен опираться человек в противостоянии со своим звериным естеством? Как ему за считаные столетия цивилизованной жизни справиться с багажом зла, накопленным эволюцией на протяжении многих миллионов лет? Откуда человеку взять силы для самопреодоления, если голос предков постоянно нашептывает ему – «Грабь! Убивай! Насилуй!»?

Гексли оставил этот вопрос без ответа, что было немедленно подмечено защитниками религии. В 1893 г., вскоре после того как Гексли прочел в Оксфорде свою лекцию об этике, в The Nineteenth Century появилась статья, в которой доказывалось, что невозможность вывести нравственные принципы из эволюции свидетельствует об их сверхъестественном происхождении. Эту статью написал натуралист Сент-Джордж Майварт, которой когда-то под руководством Гексли занимался анатомией приматов, а затем обратился в католицизм и сделался критиком дарвинизма. Но Майварт не отвергал саму эволюцию – он лишь настаивал, что эволюционный процесс направляется Богом, а не слепым естественным отбором. В словах Гексли о внебиологическом характере этики Майварт увидел важную уступку религиозному мировоззрению. Ведь если человек, поступая этически, плывет против течения эволюции, то в нем есть особое духовное начало, которого больше нет ни в одном другом живом существе. Действуя вразрез с велениями природы, мы, по сути, творим чудо. В наших поступках, совершаемых вопреки животному эгоизму, дает о себе знать сверхъестественная реальность, которая проглядывает в материальный мир, словно луч света сквозь щель в стене. Таким образом, по мнению Майварта, противопоставление этики и эволюции де-факто означает «признание Божественного всесовершенного Творца мира и человека»[35].

Выступление Майварта обратило на себя внимание Кропоткина. Он признал, что дилемма, о которой идет речь в статье этого католического апологета, совершенно справедлива. Возможно только одно из двух: либо мораль человека родилась из инстинктов и привычек наших предков (и тогда Гексли кардинально неправ), либо же «наши нравственные понятия суть внушения свыше, и дальнейшие исследования нравственности могут состоять только в истолковании Божеской воли»[36]. Разумеется, второй вариант Кропоткина категорически не устраивал, так что ему оставалось с удвоенной энергией настаивать на эволюционных корнях морали. В этом вопросе Кропоткин, как и в вопросе о наследовании благоприобретенных признаков, взывал к авторитету Дарвина, который в своем труде «Происхождение человека» (1871) попытался показать, что зачатки морали есть уже у животных. В то время, когда Дарвин работал над этим произведением, этология как научная дисциплина еще не сформировалась. Поэтому, стремясь любой ценой перекинуть мостик между психикой человека и животных, Дарвин порой некритично очеловечивал поведение последних. Например, он писал, что «собаки обладают чем-то весьма похожим на совесть», так как некоторые из них не позволяют себе украсть еду даже в отсутствие хозяина[37].

Кропоткин пошел еще дальше, интерпретируя в моральных категориях даже поведение общественных насекомых. Муравьи, писал Кропоткин, воспитывают потомство «часто с большей заботливостью, чем буржуазка-мать воспитывает своих детей»[38]. В то же время муравьиная семья сурово наказывает муравьев-эгоистов, которые не хотят делиться с голодными сородичами медом из своего зобика[39]. Из таких примеров Кропоткин делал, как ему казалось, логически безупречный вывод: «Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этим ни к евангелию, ни к философии»[40]. Вот еще очень характерное высказывание Кропоткина: «Природа не только не дает нам урока аморализма, т. е. безразличного отношения к нравственности… но мы вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле и наши заключения о "Высшем добре" заимствованы из жизни природы»[41]. Таким образом, представление о господстве взаимопомощи и нравственных понятий в эволюционном процессе позволяет вырвать мораль из рук священников и поставить заслон притязаниям религии. «Христианская мораль не может нас научить ничему, чему мы не могли бы научиться от муравьев, практикующих взаимопомощь»[42], – утверждал Кропоткин в 1902 г. в письме к анархисту Джемсу Гильому. В заключительной части «Взаимопомощи» Кропоткин не скрывает, что его эволюционная теория должна нанести мощный удар по духовенству, которое «так старается доказать греховность человеческой природы и сверхъестественное происхождение всего хорошего в человеке»[43].

* * *

За 100 с лишним лет, прошедших с публикации «Взаимопомощи», ситуация в эволюционной биологии радикально поменялась. Пока Россия расхлебывала последствия Первой русской революции, американский биолог Томас Морган начал эксперименты с мушками дрозофилами, которым было суждено изменить представления о механизмах наследственности. Забрезжила заря генетики – но Кропоткин не успел воздать ей должное, слишком поглощен он был революционными событиями у себя на родине. Да и в 1921 г., когда старый анархист умер, еще мало кто мог себе представить, что открытия генетиков приведут к ренессансу неодарвинизма. Скорее наоборот, опыты пионеров этой науки, таких как Гуго де Фриз, на первый взгляд свидетельствовали, что мутации имеют скачкообразный характер, который противоречит дарвиновскому представлению о медленном накоплении изменений под действием естественного отбора. Но в 1930–1940-е гг. было показано, что даже незначительные наследственные вариации могут накапливаться в популяции, если они вносят хотя бы мизерный дополнительный вклад в репродуктивный успех. Так родилась синтетическая теория эволюции. Она положила конец «затмению дарвинизма» и восстановила в правах естественный отбор.

А после того, как был расшифрован генетический код, стало ясно: молекулярные механизмы, связанные с работой хромосомного аппарата в клеточном ядре, не могут обеспечить наследование благоприобретенных признаков. Максимум за счет метилирования ДНК и других эпигенетических модификаций особые «настройки» генов, являющиеся реакцией на стресс или новый тип пищи, могут передаваться от родителей к потомкам, но этот эффект затухает в течение нескольких поколений, если внешние условия приходят в норму. Для долгосрочных эволюционных изменений этого явно недостаточно. Так что один из двух столпов, на которых Кропоткин воздвиг свою эволюционную теорию, – тезис о направленном воздействии внешней среды на наследственность – превратился в труху. Но и второй столп – теория взаимопомощи – тоже рухнул под тяжестью критики.

К тому моменту, как триумфальный союз популяционной генетики и дарвинизма завоевал умы ученых, Кропоткина на Западе уже успели подзабыть. Вместо него огонь на себя вызвал английский орнитолог Веро Уинн-Эдвардс, предложивший в 1950-х гг. теорию группового отбора. Уинн-Эдвардс фактически переоткрыл идеи Кропоткина. Как и русские естествоиспытатели, он проводил свои наблюдения в зоне сурового климата – в Северной Канаде. Уинн-Эдвардс обнаружил, что в колониях морских птиц к откладке яиц каждый сезон приступает меньше половины особей. Ученый предположил, что птицы специально отказываются от размножения, чтобы в условиях дефицита ресурсов снизить внутривидовую конкуренцию и увеличить шансы своей группы на успех. «Конкуренция между особями за место и пищу, как представляется, падает до низкого уровня среди представителей арктической флоры и фауны. ‹…› В Арктике борьба за существование главным образом ведется против физических условий», – писал Уинн-Эдвардс[44]. По его мнению, отбор, действующий на групповом уровне, важнее, чем отбор на уровне отдельных организмов. «Там, где два [этих типа отбора] конфликтуют, например когда краткосрочная индивидуальная выгода ставит под угрозу будущность всего рода, групповой отбор одерживает верх, потому что род будет терпеть ущерб и придет в упадок, и его вытеснит другой род, в котором антисоциальные поползновения индивидуумов подавляются более жестко»[45]. Иными словами, организмы, которые ставят служение группе выше собственных интересов, успешно кооперируются и одерживают верх над себялюбцами, не способными продемонстрировать самоотречение во имя достижения общей цели. В этой теории сложно не узнать учение Кропоткина о взаимопомощи.

Теория группового отбора не встретила понимания среди эволюционистов второй половины XX в. Наоборот, Уинн-Эдвардс стал настоящим «мальчиком для битья». Именно на него нападал Ричард Докинз в своей знаменитой книге «Эгоистичный ген», в которой суммированы подходы Уильяма Гамильтона, Роберта Триверса, Джона Мейнарда Смита и других биологов-теоретиков, занимавшихся происхождением альтруизма. С их точки зрения, главными действующими лицами эволюции являются не организмы и уж тем более не группы и не виды, а гены, единственная задача которых – максимальное приумножение собственных копий. Поэтому гены никогда не будут заставлять своего носителя бескорыстно служить чьим-то сторонним интересам – сотрудничество и помощь другим допустимы только в том случае, если это увеличивает вероятность передачи твоих генов потомству. Например, организм может отказаться от размножения во имя заботы о своих репродуктивно активных родственниках, если в них содержатся те же гены, что и в нем самом. Именно на этом построена жизнь общественных насекомых, которых Кропоткин так хвалил за бескорыстную взаимопомощь. Вопреки тому, что писал Кропоткин, естественный отбор, по современным представлениям, не мог способствовать развитию общественного инстинкта «ради него самого, вследствие его полезности для сохранения и благосостояния вида»[46]. Для эгоистичного гена интересы общества или вида сами по себе – ничто. Навыки социальной жизни, включая те, что лежат в основе морального поведения, возникали, только когда организм получал от сотрудничества больше, чем отдавал сам. Если же издержки от кооперации превосходят индивидуальную выгоду, измеряемую в количестве переданных генов, то эволюция направляет организмы по пути паразитизма, обмана и войны всех против всех.

За кажущимся альтруизмом скрывается самоутверждение генов. Когда живые существа совершают добрые поступки, они делают это во имя воспроизводства нуклеотидных цепочек, командующих их телом. Именно в этой геноцентричной парадигме сейчас принято объяснять различные формы сотрудничества и взаимопомощи среди людей и животных. С кровными родственниками понятно, но почему мы тратим время и силы на помощь посторонним? Почему я прерываю свой отдых, чтобы помочь соседу завести заглохшую машину? Почему птицы предупреждают друг друга о приближении хищника? Ученые называют такое поведение реципрокным (взаимным) альтруизмом. Если я помог соседу сегодня, завтра он поможет мне. Умение действовать по принципу «Ты мне – я тебе» приносит ощутимую пользу, поэтому неудивительно, что естественный отбор благоприятствует закреплению этого навыка. Но реципрокный альтруизм имеет смысл только в сравнительно небольших и, главное, стабильных коллективах. История взаимодействия должна быть достаточно долгой, чтобы мне успели отплатить добром за добро. Какой же тогда смысл вызволять из беды чужака, которого я больше никогда не увижу? Подобные поступки, бескорыстные на первый взгляд (именно их обычно и называют нравственными), объясняет теория непрямой реципрокности (indirect reciprocity). Если я сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд или вернул незнакомцу потерянный кошелек, не забыв как бы невзначай рассказать об этом друзьям и коллегам, это создаст мне репутацию хорошего парня, которому можно доверять. В дальнейшем такая репутация позволит мне привлечь дополнительные ресурсы и найти перспективного брачного партнера, что с лихвой отобьет мои затраты. Конечно, есть и те, кто творит милостыню втайне, как завещал Христос, и ничего не получает взамен. Точно так же случается, что звери выкармливают чужих детенышей. В эволюционной системе отсчета такие действия должны трактоваться как ложное срабатывание адаптивного поведенческого механизма.

Получается, самые высокие наши чувства и побуждения: эмпатия, совесть, честь – всего лишь декорация, за которой стоит циничный расчет эгоистичных генов. Для эволюции нет добра и зла. Одной рукой она склоняет нас к состраданию, другой – к жестокости. Например, у млекопитающих самцы нередко убивают новорожденное потомство самки от предыдущего партнера, чтобы она побыстрее могла снова забеременеть. Это не менее легитимный способ ускорить распространение собственных генов, чем работа над благоприятным имиджем. Те же самые закономерности, что и у животных, прослеживаются у нашего вида: криминальная статистика доказывает, что люди убивают своих пасынков и падчериц в десятки раз чаще, чем родных детей[47]. Ксенофобия и сексуальное насилие тоже имеют под собой эволюционную подоснову, так что современные ученые уже давно расстались с иллюзией, что эволюция может служить учителем нравственности. Докинз говорит, что если мы стремимся «к созданию общества, члены которого великодушно и самоотверженно сотрудничают во имя общего блага, [то нам] нечего рассчитывать на помощь со стороны биологической природы человека»[48]. Как когда-то Гексли, Докинз призывает идти наперекор эволюционному процессу: «Человек обладает силой, позволяющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него от рождения. ‹…› Мы способны даже намеренно культивировать и подпитывать чистый бескорыстный альтруизм – нечто, чему нет места в природе, чего никогда не существовало на свете за всю его историю. Мы построены как машины для генов… но мы в силах обратиться против наших создателей. Мы – единственные существа на земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов»[49].

Но ради чего затевать это восстание, если мы всего лишь сгустки материи, возникшие по воле случая во Вселенной, существующей без смысла и цели? Почему бы просто не жить так, как живется, если после смерти всем нам – и злодеям, и праведникам – одинаково уготована черная ночь небытия? Откуда вообще такая категория, как морально должное, возьмется в мире атомов и молекул, где любые связи и обязательства не более чем ситуативные соглашения, направленные на максимизацию репродуктивного успеха? Здесь снова, как во времена католика-эволюциониста Майварта, встает вопрос о высшем предназначении человека, о котором говорит религия. И вот мы читаем у христианского эволюциониста, американского генетика Фрэнсиса Коллинза, руководившего масштабным проектом по расшифровке человеческого генома, что «нравственный закон – это самое сильное указание на существование Бога»[50].

Дискуссия, сделав виток, пришла к тому же, с чего 100 лет назад все начиналось. Неудивительно, что интеллектуальная ниша, которую когда-то занимал Кропоткин, снова сделалась востребованной. В наши дни ее занимает знаменитый нидерландский приматолог Франс де Вааль, доказывающий, что мораль прочно «вшита» в наш мозг. С опорой на наблюдения из жизни приматов де Вааль пытается показать, что человек от рождения – не эгоистическое чудовище, а «моральное существо по своей природе, мощно поддерживаемое собственной биологической сущностью. Мы, люди, автоматически обращаем внимание на других, испытываем к ним приязнь и ставим себя на их место»[51].

Де Вааль упоминает о споре Гексли и Кропоткина и, разумеется, целиком и полностью присоединяется к точке зрения последнего[52]. Как и Кропоткин, де Вааль признается, что утверждение о естественности морали понадобилось ему, чтобы не оставить ни малейшей лазейки для религии. Не веления Бога, а инстинкты, доставшиеся нам от человекообразных обезьян, – вот вполне достаточное основание для морали, считает приматолог. В противном случае Коллинз будет прав – а этого нельзя допустить! «Прочитав все те книги, в которых эволюция морали ставится под сомнение, и убедившись в том, что человечество, несмотря ни на что, обладает определенной нравственностью, Коллинз не нашел никакого иного выхода, кроме апелляции к сверхъестественным силам»[53], – сетует де Вааль. По его мнению, если теория эгоистичного гена вынуждает людей искать прибежище в религии – значит, что-то с ней не так. Точно так же Кропоткин, как мы помним, опровергал эволюционный пессимизм Гексли, поскольку тот развязывал руки христианским апологетам.

На мой взгляд, де Вааль ломится в открытую дверь. Никто не спорит с тем, что у людей имеются врожденные особенности психики, необходимые для выстраивания доверительных отношений с себе подобными (вспомним хотя бы про знаменитые зеркальные нейроны). Если бы их не было, то даже сам Бог не смог бы заставить человека дружить и любить, как не заставишь ежика летать. Если бы люди по природе своей были одиночками и каждый хороший поступок давался бы им через «не хочу», то любые моральные заповеди были бы бессильны, а это очевидным образом не так. Уже никто не верит, как Руссо, что первобытные люди, прежде чем сойтись вместе, бродили в одиночестве по лесам, словно медведи. Ни Докинз, ни кто-либо другой из современных эволюционистов не отрицает, что уже наши далекие предки-приматы жили в тесных коллективах. Ярко выраженная социальность – это фундаментальная черта той ветви млекопитающих, что привела к появлению нашего вида. Жизнь в обществе предшествовала появлению разума – согласно одной из гипотез, большой мозг первоначально понадобился нашим предкам для считывания эмоций и угадывания намерений сородичей, когда с увеличением размера группы усложнилось социальное взаимодействие.

Для человека в определенных ситуациях естественно вести себя морально (де Вааль тут абсолютно прав), но в других обстоятельствах для него столь же естественно вести себя прямо противоположным образом. И я не говорю об экстремальных случаях: войне, тюрьме, массовом голоде… Достаточно вспомнить, что у людей, как и у человекообразных обезьян, высокоранговым самцам свойственно пользоваться своим положением для осеменения молодых самок. Только у шимпанзе, изучению которых де Вааль посвятил долгие годы, этим занимаются вожаки стаи, а у нашего вида – начальники и профессора. Почему же тогда мы боремся с сексуальными домогательствами в университетах и на рабочих местах? Значит, моральные ценности все-таки могут расходиться с естественными поведенческими реакциями, но раз так, встает вопрос об их источнике и обосновании. И ссылками на природу тут не отделаешься.

Или вот еще важное соображение: сочувствие и взаимопомощь, присущие гоминидам, по умолчанию ограничиваются членами собственной группы. Можно быть любящим семьянином и хорошим соседом, но при этом безо всяких угрызений совести отпиливать головы мужчинам из враждебного племени. Жестокие стычки между родоплеменными группами характерны и для шимпанзе, и для охотников-собирателей. Де Вааль не может этого не понимать – но все равно не теряет надежды обосновать единую общечеловеческую мораль, апеллируя к эволюции. «Несмотря на то, что мораль, несомненно, возникла для внутригруппового употребления и не оглядывалась на человечество в целом, это вовсе не означает, что так и должно быть»[54]. Но откуда возьмется это «должно»? Почему идеал равноправия надо ставить выше трайбализма, столь типичного для нашего вида? Изучение эволюции не дает ответа на этот вопрос. Из простого описания биологических фактов нельзя вывести моральные суждения, обладающие прескриптивной (предписывающей) модальностью. И это всегда будет так, как бы ни менялось наше понимание эволюции.

Но, несмотря на все возражения, поток желающих вопрошать матушку-природу об этических истинах вряд ли иссякнет, и с этим тоже надо считаться. Интерес к «эволюционной этике» будет возрождаться вновь и вновь, а поскольку Кропоткин был одним из самых ярких и последовательных ее приверженцев, его идейное наследие заслуживает нашего внимания – пусть даже далеко не каждый готов брать уроки нравственности у муравьев, как завещал нам этот мятежный пророк анархизма, охваченный верой в безусловную благость всего живого.

АЛЕКСАНДР ХРАМОВ,

кандидат биологических наук, старший

научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН

П. А. Кропоткин