Разумбек Дикопчелов

Сны сумасшедшего. Сборник первый

Зима в Мурманске.

Принято считать, что зима на севере долгая, лютая и холодная. Мурманск – самый крупный город Заполярья, но зима в нем, пусть и действительно долгая, но далеко не самая холодная, по сравнению с большинством регионов России. Что касаемо температур, зима в Мурманске мягкая. И от того, во второй половине зимы побережье Кольского залива накрывают метели и снегопады. Но это будет позже, по окончании полярной ночи, а в предверие этой ночи, особенно в начале зимы, на улицах весьма слякотно. Постоянные снежные циклоны то и дело скрывают слякоть, даря уверенное чувство белоснежной чистоты. А почти не прогреваемая летом земля вечной мерзлоты, быстро сковывает грязь льдом. Так, теплая в воздухе, но холодная на почве, зима дарит белоснежную чистоту.

Знает ли мой дорогой читатель, что северное сияние вовсе не обязательное явление глубокой зимней ночи? И пусть отличительная часть Заполярья, это полярная ночь, к коей мы ещё вернёмся, но всё же, зима не заявляет авторских прав на северное сияние. Скажу больше, моё первое знакомство с сиим чудом природы состоялось поздним вечером сентября, когда возвращаясь с прогулки, я едва обратил бы внимание на полосу в небе, но внимание обратила моя дочка. «Папа, это полоса не от самолета» заявила она. И стоило мне присмотреться, как я увидел едва заметные переливы зелёных оттенков. Конечно же все великолепие северного сияния можно увидеть только зимой, находясь за городом, вне власти фонарей, в безветренную морозную погоду. Именно в мороз, на ясном ночном небосводе, будто малахитовый змей ползет по небу. Это на картинках и в фильмах северное сияние полоса с отголосками свечения вверх. В жизни такое встречается реже. Чаще это широкая полоса, то расслаивающаяся, то расползающаяся и раздваивающаяся. Хотя, может это особенность свечения именно Кольского региона, ведь мы находимся прямо под этим чудом. И может от того, не всегда можем лицезреть лепестки, устремленные вверх от полосы.

Отпуск у Солнца – еще одна отличительная черта арктических широт. Как стремительно год приближается к окончанию, подводя итоги и торопя нас завершить те или иные дела, так же стремительно в Заполярье сокращается день. И в первых днях декабря, солнце окончательно покидает взоры людей, как бы уходя на отдых. Возвращается оно на небосвод сразу же по окончанию новогодних праздников, сигнализируя о начале нового трудового периода.

Труд, кстати, не пугает северного человека. Северянин не умеет ленится. Вообще север проверяет людей на излом. Слабый и ленивый уезжает отсюда быстро. Но трудолюбивый приживется и всегда найдёт заработок. Суровый климат не терпит халатности, не позволяет делать "как-нибудь" или "тяп-ляп". И от того человек, именно человек, а не лентяй или пройдоха, может здесь выжить, обустроиться и встать на ноги.

Из моих наблюдений могу сказать, что как нигде более часто вам остановятся на дороге и спросят, всё ли в порядке. И это невзирая на то, включены или нет аварийные сигнальные огни. Возможно я ошибаюсь, но холодный север полон приветливых и теплых людей. Это мои наблюдения. Прожив в Заполярье несколько лет, я и сам научился быть вежливее, терпимее и внимательнее к людям, особенно на дороге. Всегда остановиться и поинтересоваться, все ли в порядке у стоящего на обочине автолюбителя. Север, с его долгими ночами и, как завершение укорачивающегося дня – затяжной полярной ночью, с его ещё более долгой зимой, заставляет проявиться в человеке человечности, закаляет её ещё больше. Только взаимовыручка и помощь друг другу, помогли людям закрепиться в этом холодном крае. Не в трудную минуту, не в час невзгод, а всегда, в любое время. Этот путь издавна был единственным, ведь здесь, будто на вечной войне с холодом, ценишь и бережешь любого союзника, даже малознакомого или не знакомого вовсе. Северный человек отличается своей суровостью и спокойствием. Эти выработанные черты, укрепились и проявляются в нем как нигде более. Правило «человек человеку волк» здесь не действует. В Заполярье человек человеку – Человек.

Железная дорога.

Нет человека, ни разу, не ездившего на поезде. А если и есть, то назвать такого человека человеком нельзя, ведь не видел он той красоты и романтики путешествия, что дарит железная дорога.

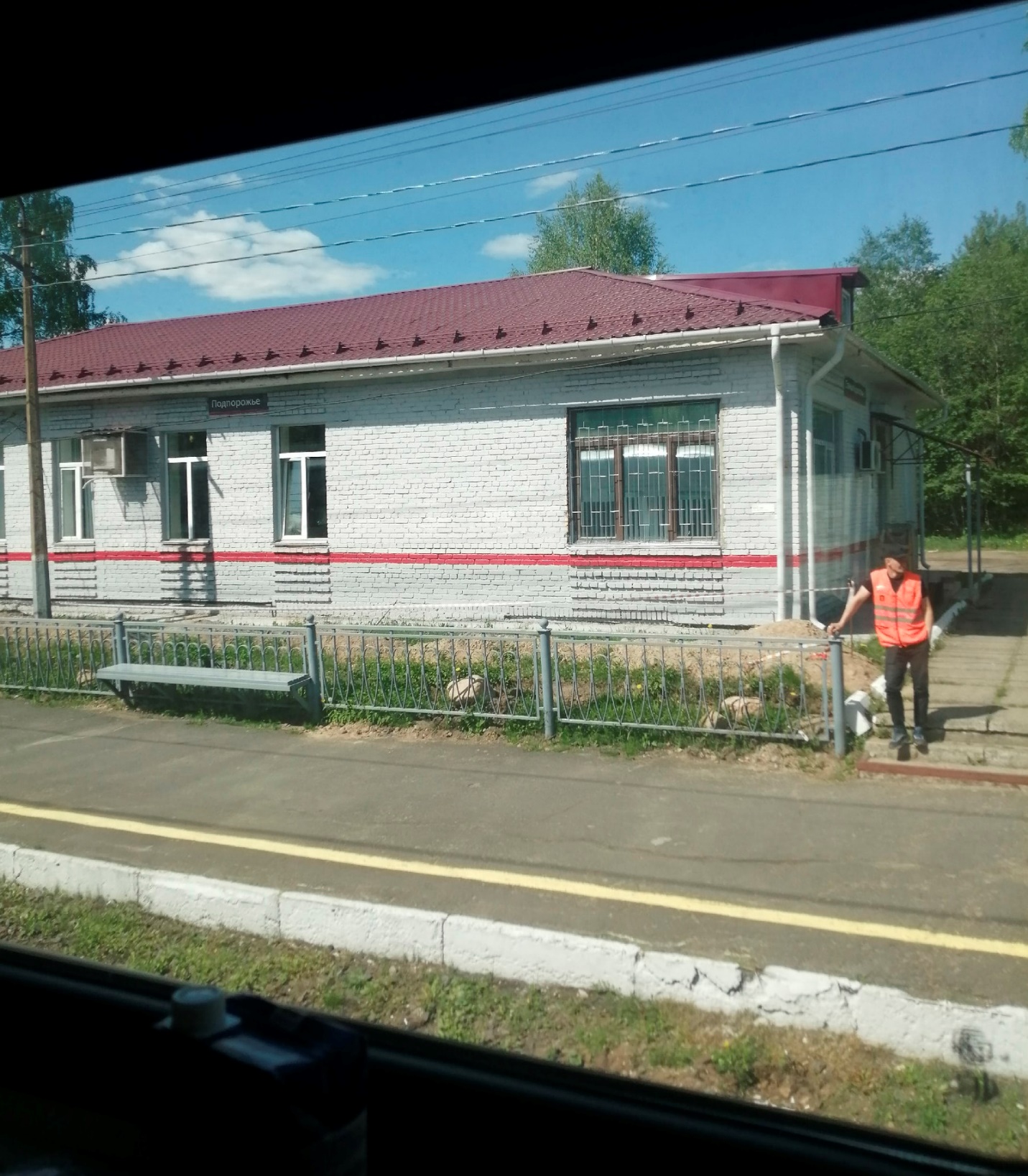

Столбы, столбы, столбы… И провода между них, их соединяющие, то ныряющие вниз, то взмывающие ввысь. Станции проносятся одна за другой. Станицы – мне это название нравится больше, потому что несмотря на пролетевшие годы, и даже века, станицы стоят, как и прежде, раскинутые по всей сетке железных дорог. И, как и прежде идут работяги проверять исправность колес, тюкая молоточком по нервной системе вагонов. Другие идут проверять исправность путей. Бегут бабки, торопясь продать копченую рыбку, мороженное, семечки. А перрон наполняется новыми пассажирами и теми, кто выскочил размяться и покурить. И есть в этом что-то неизменное. Что-то родное с самого детства. Этот перрон, люди на нем, как "дома" кто в чем – в спортивках, шортах, тапках, и не важно зима, лето, ночь или день. И все как будто друг друга знают, общаются, смеются. Здесь нет политики и межнациональной розни. Но есть место анекдотам и рассказам из жизни.

Я часто упоминаю такую фразу, и вновь и вновь в ней уверяясь – широка Россия – раскинулась она от века 16го, до века 21. В городах торговые центры, сенсорные «приблуды» везде и у каждого, а чуть дальше, отойди от городов, к тем же станицам, а там все также, как и тогда, как прежде, как в самом начале, когда железные дороги только-только зарождались. Разве что…

Работяги сменили тулупы на оранжевые жилеты, сами станицы переоделись из бревенчатых зданий с резными нарядами на окнах в серые кирпичики в стеклопакетах, семечки сменились на чипсы, ну а бабки… А бабки вечны. Впрочем, как и копчёная рыба.

2091 (2014)

«Удивительное и невероятное». (привычное и обыденное для нас сегодня, будет абсолютно неприемлемо или как минимум удивительно в другом времени?)

Дневник начат в моё четырнадцатилетние и пополняется ежедневно. Запись №3360.

Отшумела третья мировая, за ней, эхом прокатились волны раздора и полного хаоса. Спустя десятки лет, местами образовались общины. Но государства канули в лету. Когда стало ясно, что целостных держав и государств не осталось, в борьбе за обладание территориями и ресурсами, сначала бомбили друг друга регионы, независимо от принадлежности к странам в прошлом, затем всё ушло на дробления и конфликты более мелких уровней. Вслед за государствами исчезали регионы, потом города, затем и общины. Раскол на таком уровне означал конец. В тех нескольких крупных городах, куда не долетели ядерные «крылатки» и не прошли ковровые бомбардировки, а люди сумели не перегрызть друг другу глотки, придя к взаимопониманию, со временем более ли менее возобновилась структура человеческого порядка. Даже подачу электричества возобновили. Более того, со временем с генераторов перешли на построенные гидростанции на реках – электричества стало достаточно. И на уцелевших улицах, местами вновь заходили трамваи. Сам устой жизни полностью переменился, как и психология людей. Не смотря на уцелевшую общину в одной из частей города, потасовки и перестрелки имели место. Люди ведь, в большинстве, пришли сюда с других территорий. Оттуда, где шли ожесточенные бой. Сначала они бомбили друг друга за территории, затем стрелялись за топливо и еду, а после и вовсе рвали друг друга за воду.

В новом мире, который удалось построить, каждый понимал, что его день не «может быть» последний, а «скорее всего» последний. Моя бабушка рассказывала мне, как прабабушка, заставшая ещё конец прошлого века, в эпоху расцвета цивилизации, а точнее, как она говорила «резвые девяностые» (вроде именно это слово она использовала), рассказывала бабушке о том, что, когда топлива было в достатке и его использовали и для транспорта, а не только для осветительных ламп, на дорогах был ужасный хаос. При малейших столкновениях авто, люди дрались, отбирали друг у друга машины, здоровье и жизни, и тому подобное. Но именно это лихое время, воспитало в людях человечность. А может это был просто естественный отбор, в котором зверье поубивало зверье. Бабушка поведала мне, что спустя пятнадцать лет, на дорогах, люди с огромным уважением относились друг к другу. Пропускали и уступали, и вообще уважительно относились друг другу. Нашим родителям досталась эпоха более глубокого хаоса на фоне… наверно последней мировой войны. А может и не последней.

Во времена бабушки (из ее рассказов) все красовались друг перед другом автомобилями. Люди отрицали это, но из средства передвижения, автомобили превратились в визитную карточку достатка. А кто в достатке, тот и круче. В наше время автомобили сменили оружие. Огнестрельное. Чем крупнее калибр – тем ты и круче. Чем резвее автоматическая система – тем больше шансов выжить. Но это почему-то не помогает. Не всегда опыт, меткость и калибр решают. Шальная пуля порой опаснее меткого выстрела. Пока один целится, второй стреляет на вскидку и вот результат – нет опытного стрелка. И именно по тому же принципу, что и век назад, люди с оружием начали относится друг к другу с уважением на дороге, так и сейчас, кто имел технически превосходящее оружие, имея средства для его приобретения, уступал менее прогрессивным обладателям простых пистолетов. В наше время, как век назад у всех были автомашины (или как вы их называли?), у каждого есть оружие. И даже по несколько, у тех, кто способен себе это позволить.

Вы знаете, как меняет сознание АК-74 на шее? Не М-16 или UZI. Это удивительно! Чувствуешь себя полноценным членом общества. Как я не раз замечала, даже походка меняется.

Как ни странно, не смотря на стратегическую важность в системе городов и государства, а также становления и вооружения армии (даже не представляю, как правильно выразиться обо всей этой колоссальной мощности системе, но скажу проще), наш город, славный Челябинск, не подвергся разрушению во время междоусобиц. Недавно мы справили трёхсот пятидесяти пятилетие. На реке Майс, на опорах обрушившихся мостов, люди соорудили гидравлические генераторы. Благодаря им, мы имеем достаточно электричества, и, как и писала раньше, запустили трамваи. И, может быть, Челябинск остается последним упоминанием о некогда развитой цивилизации.

Сегодня днем, кстати, произошел забавный случай. Утром шел дождик, затем сменившийся солнцем. Я, как и все стояла, на остановке, наслаждаясь лучами ещё пригревавшего осеннего солнца. Воздух такой чистый (в Челябинске!), ведь единственная фабрика работает на дровах. Мой красивый, вычищенный и смазанный, раритетный АК 1997 года выпуска, на перевес, украшал легкую броню. Я чувствовала завистливые и восторженные взгляды мужчин и женщин. Обладание таким оружием всегда уважение и интерес, и немного страх. Это вам не короткоствол АКСУ, не пятизарядка охотника, а полноценный тридцати зарядный АК. Конечно, было бы не плохо поскорее получить от дедушки сорока пяти зарядные магазины от РПК, но он обещал их только на день Рождения.

Каждый носит оружие. Каждый! По мере возможности приобретались более старые, но рабочие модели. Прошлый век был в особой цене. Во-первых, это качество металла и сама работа механизмов, во-вторых, это было лучшее время, так сказать расцвет инженерной мысли и механизмов – Эпоха «Холодной войны». Более ранние модели двухсотлетней давности слишком примитивны, чем отлично себя показывают на охоте. В начале нашего века, металл имел слишком много примесей. В попытке облегчить вес, все оружие стало не долговечным и требовало слишком тщательного ухода. Потерялся «дух стали», а с ними и сама хорошая и чистая сталь. Да и военные мыслители на рубеже третье мировой стремились работать в других смертоносных направлениях, работавших более, м-м-м… массово! Артиллерия, ракеты, дроны.

При приближении трамвая послышались щелчки. Нет-нет, штурмовать его никто не собирался. Щелкали не затворы, а предохранители. В открывшейся двери нас встретил и поприветствовал тучный мужчина. Мы называли его «комролером». Не спрашивайте – я не знаю, откуда пошло это название профессии. Может «Командир роликов»? Или это вообще не правильное слово? Но мы звали его именно так. Комролер по одному впускал нас в помещение транспорта, осуществляя свою работу. А работа его заключалась в проверке предохранителей. Я так же вошла на ступеньку, опрокинула мой АК на левый бок, стороной предохранителя и слегка, насколько это возможно, вздернула затвор. «Проходим» доброжелательно произнес толстяк, я прошла и села на деревянную сидушку, на которой лежали какие то лохмотья для смягчения седалища в пути. Когда все расселись, милаха-толстяк, способный одним ударом, в случае чего вырубить любого из присутствующих, прошел в рубку и закрыл двери. Он потянул рычаг и трамвай тихо покатился вперед. Но чуть начав движение, трамвай резко затормозил и остановился вновь. «Погодим того бедолагу!» – сказал наш комролер и открыл дверь. По рельсам, вслед за трамваем, бежал парнишка, лет двадцати семи. Когда он влетел на ступень, комролер попросил предоставить к осмотру оружие.

«Вы знаете, я не ношу оружие. – и заметив удивления комролера добавил, – Ну, вот как-то так – не ношу».

Комролер, будучи человеком тучным, от неожиданности вдруг весь втянулся, стал стройным и подтянутым. Мы же, услышав такое, так же повскакивали со своих мест, дабы увидеть такого необычного человека. Улыбаясь, мило и уважительно, на сколько это только возможно, комролер выдавил из себя – «Проходите, пожалуйста!»

Парнишка прошел и сел на один из чурбанов в углу трамвая, извиняясь за задержку. Мы же, переглядываясь и восторженно улыбаясь, сели на свои места. На фабрике мне точно не поверят, а когда я расскажу такое дома, все упадут от удивления. И скорее всего тоже не поверят. Человек, который не вооружен – это абсурд! В наше время такого не может быть. Даже потеряв оружие, об этом умалчивают, второпях приобретая другое. Но чтобы вот так, не носить его и открыто заявлять. Это что-то новое.

Аккуратно, искося, поглядывая на этого чудака на задней площадке трамвая, и поглядывая в окно, я увидела перелетных гусей в небе. Да сегодня вообще день необычных событий. Вот ведь, чудеса.

Весна в Заполярье.

Голубая гладь воды… не свойственна тому морю, что принято лицезреть в наших краях. Серое небо, нависшее над заливом, ровным и угнетающим спокойствием, поглощает малейший оттенок голубизны воды. И, как отражение настроения небес, серостью отвечает водная гладь. Ни ветра, ни ряби. Даже птицы, и те, замерли на воде, не способные подняться под тяжестью опускающихся облаков. Время остановилось.

Бело-серые тона отражаются не только в воде, но и на всем остальном – настроении, делах, целях. Не угнетая, как принято считать, но останавливая, позволяя оглянуться и принять прошлое. Обдумать его, обдумать настоящее, обдумать будущее. Решить, в каком направлении двигаться дальше, спланировать следующий шаг и сделать его. Весна в Заполярье томная, степенная и далеко не яркая. Набор грустных и бесцветных красок, осевших на снег в долгую полярную ночь отступает нехотя. В ней нет вуали счастливого начала чего-то грандиозного, великого, какого-то нового этапа жизни. На Севере всё степенно, спокойно и всё всегда на своих местах.

Порой весенний авангард пытается внести смуту броском оттепели, но метели молниеносно отвечают на подобные выходки порывисто и сильно, окутывая улицы снегом и возвращая власть зимы. И не важно март то, апрель или начало мая.

Лишь во второй декаде мая зима отпускает. Уходит спокойно, без боя и Весна врывается в жизнь. Жители Заполярья, уставшие и измотанные ветрами, метелями, сугробами и непроходимой снежной кашей, принимают короткую весну как благодать. Принимают, но не празднуют, не веселятся. На Севере жизнь идет ровно, без скачков и прочей романтики. Серость до последнего держит оборону и сменяется зеленью с началом полярного дня. Но эта смена происходит на пороге лета. А сейчас серые облака, приземляя мысли помогают трезво смотреть на вещи, оценивать силы, и строить планы на жизнь без мнимых иллюзий.

Весна в Заполярье отличается от календарной. Она долгая… и серая.

Яркая и наполненная цветами в заполярье осень, но о ней… Осенью. Пушкину здесь однозначно понравилось бы.

Безмолвная тишина (2020).

Уже давно весна вступила в свои законные права, окончательно победив зиму и готовя плацдарм для лета. Пусть вас не пугает форма речи, я не военный, но моя деятельность очень тесно связана с войной, а точнее с ее последствиями. Наш отряд работает в местах, где когда-то гремели бои.

Наш отряд, это я и несколько ребят-добровольцев, в этом году начали пораньше. Зима была малоснежной, а ранние оттепели открыли и прогрели землю уже в начале апреля.

Эта история, наверно, одна из многих тысяч, но в душу мне запала очень сильно. Может, от того, что где-то мы не успели. А в отдельных ее моментах – все же помогли хоть кому-то обрести покой.

В начале сезона, я всегда приезжаю на участок первым. Места кровопролитных боев, взрывов, выстрелов, криков и стонов солдат, сейчас покрывает безмолвная тишина. В лесах и на полях она мне нравится. Не нравится безмолвная тишина мне только в одном случае – в конце какого-нибудь дела. Но к этому мы вернемся позже.

Началось всё, как и всегда. Получили участок, приехали, разместили палаточный лагерь. У каждого из ребят свои обязанности – не первый год работаем. Поэтому на распределение времени уже давно не тратим. Все знают, кто чем должен заниматься. Пока несколько ребят остались обустраивать лагерь и готовить еду, остальные разметили основные направления и начали расчищать. Вскоре подтянулись и те, кто занимался лагерем. Очень быстро нашли первые бревенчатые укрепления. От них обрисовали и всю схему расположения окоп. Снова разметили. И тут работа начинается уже более аккуратная. Старые вооружение и боеприпасы в большинстве случаев уже слишком поедены временем, чтобы представлять хоть какую-то историческую ценность, не говоря уж об опасности. За всю историю существования отряда, раз нашли ящики с новенькими «трехлинейками». Сообщили куда надо – полицейские приехали и забрали.

В другой раз нашли подорванную землянку с боеприпасами. Несколько ящиков были раскарежены, из них торчали съеденные коррозией снаряды. Несколько, в таком же состоянии, валялось и торчало по стенкам бывшей землянки. Видимо снаряд «иродов» попал в цель, точно туда, куда и должен был. Иродами мы называем тех, кто пришел к нам с войной много десятков лет назад. Итак, начали мы аккуратно, внимательно осматриваясь, разгребать бывший склад боеприпасов. В какой-то момент земля одной из стен осыпалась и обнажила три новеньких не тронутых ящика. Были в них снаряды или нет – проверять не стали. Снова сообщили куда надо. Ребята прилетели быстро, оцепили место и стали ждать сапёров. Те тоже не заставили себя ждать. Приехали, осмотрели, оценили, заложили взрывчатку, долбанули. Судя по взрыву, коррозия проникла и в эти ящики. Либо они были практически пусты. В общем, бомбануло не сильно.

Этот заезд «по серьезному» опасных сюрпризов не подготовил. Вскоре начали попадаться первые бойцы Красной армии. Сложно передать всю ту горечь, которую видишь там, в настоящих окопах. Это не киношный героизм. Тут нет красоты. Бойцы лежат, кто как попало. Это те, кто ещё сохранился. В большинстве – это уже бойцы без имен. Попадаются не только красноармейцы. Хотя мы и называем в разговорах фашистских захватчиков одним словом – «иродами», но это о тех, кто нападал, о них в прошлом, а к покойникам у нас в отряде это неприменимо.

Вот так без могилы и без весточки родным умирать страшно. А умирать на чужой земле – ещё страшнее. Я порой думаю, от чего всех тех, кто занимается внешней политикой не прогнать по нашим местам. Ну а что? Правильно же – министр сельского хозяйства должен понимать, как вырастить картошку или курицу. А министры внешней политики, должны понимать, к чему приводит чрезмерная заносчивость и желание показать характер. Хотя вдаваться в политику – дело темное и не понятное, но все же, люди должны знать и видеть лицо войны не по красивым фильмам.

Возвращаюсь к раскопкам. В одной из окопов были обнаружены останки советского бойца. Как и всегда страшная картина тишины и безмолвия. Бойца видимо накрыло обвалившейся бревенчатой стеной окопа. Из-за накрывших бревен, часть тела получала доступ кислорода, от чего китель, в том месте, где в кармане хранились документы, раскрошился. Другую сторону обмундирования накрыло плотным слоем земли, и время его пощадило. Там-то мы и нашли записку, написанную, видимо незадолго до боя.

«Сегодня дали 50 грамм. Я пить не стал. Не люблю. Коли умирать, так с чистой душой и телом. Если умру, отдайте это письмо Пашке Митяеву. Он куда надо отнесет. Я ему всё про мою Аленку, дочурку рассказал. Он обязательно донесет.

Аленка. Я так хочу отвести тебя в первый класс. Да и не важно, в первый ли, в третий. Я бы очень хотел быть рядом тогда. Хорошо учись, и мамку слушайся. Если треплет – знать за дело. Вникай, что говорит или кричит. Попусту не станет браниться. Надеюсь, что письмо это сожгу после войны, и домой вернусь. Обниму вас с мамкой и заживем. А ежели письмо принесет рыжий мальчишка, так вели матери накормить его. То наш почтальон Пашка. Он мне как сын, которого матушка не вынесла до тебя. Молодой, а на фронте. Нет у него никого. Пущай мать покормит и отмоет. Примите как своего. Ну, дочь, торопиться надо. Скоро в наступление. Твой папка.»

Когда читаешь такое, сердце обливается кровью. К этому нельзя привыкнуть. Нельзя отстраниться, чтобы не было тяжело на душе. Это всегда трудно. Скорее даже тяжело. Тяжело от осознания того, что уже ничего не исправить. Его ведь не вернуть, как и миллионы других, таких же, кого ждали. А ждали всех.

Вероятность найти по записке родственников слишком мала. Когда есть документы, архивные документы, списки частей и тех, кто воевал, шанс найти родственников возрастает в разы. Да и если их нет, то похоронить с почестями – уже большое дело. А тут записка, еще и с именами и фамилиями.

Записка про школьницу Аленку больно уж сильно запала мне в душу. Может от того, что осенью и моя дочурка пойдет в первый класс, а может… Да скорее всего именно это и сыграло во мне главную роль.

Когда тело бойца отправляли в морг, я той же машиной отправился в город Орел. Оттуда в Москву. Так как система уже налажена, я подключил связи в архивах, историков и музейщиков, и стал ждать. Ждать пришлось совсем не долго. Хвала и уважение поколению, которому не нужен компьютер. Правда, срочно пришлось вернуться в Орел, где с незапамятных времен работает и тесно сотрудничает с нами Альфред Геннадьевич.

Альфред Геннадьевич позвонил и попросил приехать к нему в музей. К моему прибытию, он уже откопал пожелтевшую газетенку и положил ее передо мной. Прижав её ладонью, не давая открыть, этот старик, в свете солнечных лучей, казавшийся таким же пыльным и старым, как его пиджак, посмотрел мне в глаза, поправил очки и сказал: – Я тогда был совсем молодым, а к нам приехал парень. Ну, герой войны знаете ли. – Не смотря на преклонный возраст Альфред Геннадьевич ко всем обращался на Вы.

– Так вот. Приехал к нам парень. Рыжий. Нас в клубе собрали. Шум-гам стоит. Все его спрашивают, мол, страшно ли было? Мы ведь по молодости все о героизме грезили. Сколько вас в отряде было? Ну и прочие вопросы, про войну. А парнишку этого звали Павел. Я ещё запомнил. Мы спрашиваем, как к вам по имя-отчеству? А он смеется и говорит – «отчества у меня нет». Детдомовский он. Родители во время бомбежки погибли. Его в детдом, так фашисты и детдом разбомбили. Он за красноармейцами и увязался. Бегал там по делам штабным. То письмо отнести, то бинты принести сестричкам в госпиталь. Комбриг сначала его хотел отослать, а что его ждало там, в тылу? Правильно. Шпана уличная, воровство, голод и, как итог – либо колония, либо пуля милицейская. В общем, упросили бойцы Пашку у комбрига. Комбриг согласился, но сказал, мол, когда «в бой!», чтобы Пашка в тыл к медикам уходил – пущай там помогает. На том и порешили. Так вот фамилия у парня была Митяев. Павел Митяев.

Альфред Геннадьевич протер очки и добавил – Вы меня знаете хорошо. Мы с вами столько лет работаем. Я как услышал про вашу записку, так и позвонил. На имена память у меня отличная. Вот только тот ли это Пашка Митяев?

Альфред Геннадьевич толкнул по столу газету.

Когда появляется направление для работы, это ни с чем несравнимое чувство. Часто мы сталкиваемся с безмолвием. Когда уже нет ответа, нет нитей и зацепок, а тут – целая газета. Из статьи в газете я уже нашел и бригаду, и остальные недостающие звенья моего ребуса. Поднял архивы и через три дня спешил через полстраны в Омск, где ждал Павел.

Сын Павла Митяева Олег Павлович любезно встретил меня на вокзале. Как все-таки отличаются люди за Уралом. Они всегда готовы бросить дела и, всегда найдут время, чтобы встретить абсолютно незнакомого человека, как снег на голову свалившегося со своими историями и проблемами. По дороге я узнал от Олега, что после моего звонка, отец, услышав о письме от неизвестного солдата особо не удивился, так как был посыльным. Но когда ему упомянули об Аленке, его будто подменили. Он ожил, вскочил и начал ходить по комнате туда и обратно, требуя, чтобы Олег тут же связался со мной и сию же минуту ехал встречать на вокзал, абсолютно не обращая никакого внимания на объяснения сына, что поезд придет только через два дня.

Павел встретил нас у подъезда. Он торопливо поздоровался и попросил письмо. У меня была копия, которую я вытащил из папки и передал Павлу. Павел прочитал письмо и заплакал. Только что стоявший, как штык и бодро требовавший письмо старик обмяк. Мы помогли ему присесть на лавочку. Жена Олега сбегала за нашатырем. Не помогло. Вызвали «Скорую». Пока медики ехали к нам, мы помогли Павлу зайти домой, а он всё продолжал плакать.

Медики проверили давление, сделали укол, выписали рецепт лекарств, прописали покой, затем выписали «нагоняев» нам с сыном Павла и уехали.

Придя в себя и успокоившись, Павел начал рассказ.

«Мужики пайкой делились, но и я старался теленком не ходить, не быть балластом, так сказать. В бригаде ко мне всегда относились очень хорошо. Но один уж больно присматривал. Прям, как отец был. И мыться заставлял, и писать-читать учил и заставлял, я-то тогда пацаном был, сорванец считай. Мыться не хочу, учиться тем более. Ну, вот он меня всё подле себя держал. Наукам учил. Начитанный он очень был. А как вечер, так он про дочурку рассказывал. Ох, любил он её. Скучал. Тосковал даже. Я по молодости думал – вот мужики у нас – кремень, а раз ночью встал, а Олега нет в блиндаже, я на улицу вышел, а он сидит поодаль и плачет. Я за водой метнулся, он попил и говорит, что мочи нет, скучает. А надо идти вперед. Все хотел поскорее до Берлина и домой. Чтобы дочку увидеть. Тогда-то он мне и рассказал, что до дочки, жена на сносях была, но раньше срока родила, а дите мертвое. Примерно моего возраста пацан должен был родиться. Сказал, что меня ему Бог послал, и он меня к себе заберет. Я и рад был, все равно ж как отец за мной приглядывал. А потом, дня через три, он нервничать начал, будто чувствовал. Он тогда мне сказал: «Если что, я тебя найду. А если не станет меня, я письмо напишу, ты письмо то у меня забери перед боем, отнеси моим. Они тебя примут». И как знал, но до боя я его не успел повидать. Я бинты должен был принести, как раз в госпиталь бежал. К госпиталю подбегаю, а госпиталь снарядом… Всех медсестричек одним снарядом… Меня так швырнуло! Осколками чуть на куски не разорвало. Как потом собрали и сшили, сам не знаю. Потом уже в тыл, пока туда-сюда, пока оклемался, пока швы сняли, уж времени прошло. Сказали, странно, что кишки не вывалились, пузо разрезало наискось. Рука, ноги – все в порезах. Левой руки вообще не нашли. Но, что было, так сказать, сшили. Правда, и назад на фронт уже не пустили. Я сбежал. Поймали. Мои-то уже ушли вперед, а с других частей меня не знают. Кто на фронт пацана, в бинтах, без руки, да с контузией пустит то? Отправили назад, в тыл. Я долечился и в Куйбышев поехал. Олег то оттуда был родом. Я в его честь и сына назвал. Очень уж он ко мне сердобольный был. Приехал. Там Алёнка, и мать еёшняя. Им самим то кушать нечего – война же. А тут я, весь израненный, работник никудышний, калека однорукий. На кой им такой? Они мне и рассказали, что весточка пришла, что при наступлении на Орловском направлении без вести пропал Олег. Я про наказ его, чтобы приютили меня, не смог тогда сказать ничего. Про отца рассказал, как тосковал он по Аленке. Поплакали. А утром я уехал, хоть мамка Аленки и просила остаться, мол, вместе-то проще будет. Не решился. Сказал, что ждут меня и уехал. Никто меня не ждал конечно же, но не хотел обременять. А после войны, когда отучился, работу нашел, на ноги встал, приехал, а их нет. Ниточка и потерялась. Пытался найти конечно, но… Да и своя жизнь закрутилась. Сказали, что все у них более ли менее, на том и успокоился.