Литературно-художественный журнал

Иностранная литература №11/2011

Ежемесячный литературно-художественный журнал

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.

Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”

© “Иностранная литература”, 2011

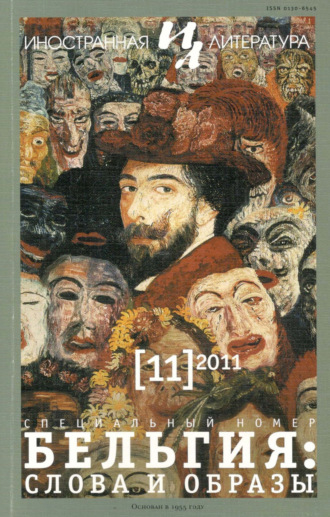

Жан-Люк Утерс

Слабая идентичность

О франкоязычной литературе Бельгии

Перевод Елены Клоковой

© Jean-Luc Outers, 2011

© Елена Клокова. Перевод, 2011

Начну с очевидного факта: франкофонная бельгийская литература или франкофонная литература Бельгии – выбор названия, безусловно, по-разному расставляет акценты – является неотъемлемой частью французской литературы. Читатели давно привыкли к тому, что составители антологий и словарей включают в свои издания пишущих на французском языке авторов без учета географических различий. Ни один парижский издатель не поместит валлонского или брюссельского литератора в раздел “Иностранная литература” (так же как квебекского или сенегальского). Напомню, что на территории современной Бельгии говорили по-французски задолго до того, как в 1539 году Франциск I повелел тем областям государства, где использовались другие наречия, перейти на этот язык.

Литература, само собой разумеется, начинается с языка, на котором писатель говорил с детства: язык – то место, где вещи получают название, а мир обретает смысл. Литературную самобытность следует искать в языке, а не в народе, государстве или территории. Не стоит пытаться сформулировать определение или осмыслить понятие литературной нации, правильней будет заявить, что вот уже сто пятьдесят лет к северу от границы с Францией существует писательский питомник. “Сегодня каждый второй французский писатель – бельгиец”, – остроумно пошутил главный редактор “Магазин литтерер”[1] Жан-Жак Брошье. Если верить этой великодушной оценке, Бельгию вполне можно сравнить с Ирландией – страной писателей, гордо дрейфующей в нескольких кабельтовых от своей великой соседки.

Реальность, конечно, куда сложнее. Чтобы убедиться в этом, сделаем небольшой экскурс в историю. Бельгия получила независимость в 1830 году, пережив несколько волн оккупации: бургундские герцоги, испанские и австрийские Габсбурги, наполеоновская Франция, Нидерланды по очереди владели этой территорией. В декабре 1830 – январе 1831 года на Лондонской конференции[2] были подписаны протоколы о признании независимого бельгийского государства и о его постоянном нейтралитете.

История сменявших друг друга владычеств и влияний оказала воздействие на франкофонную бельгийскую литературу. Назову несколько ключевых моментов.

После завоевания независимости достижение национальной идентичности стало главной целью руководителей молодого государства. Король Леопольд II заявил в тронной речи о необходимости добиться величия в области культуры. Культурная самобытность должна помочь выковать национальное самосознание, без которого нет и не может быть единства. Художественные издания обсуждают судьбы национального искусства. В 1881 году журнал “Молодая Бельгия”, где будут публиковаться и французские символисты, выходит под девизом “Будем собой”, предполагающим создание национальной литературы, дистанцирующейся от литературы французской.

“Легенда об Уленшпигеле” Шарля де Костера увидела свет в 1867 году. Эту книгу объявили основополагающим произведением бельгийской литературы, но судьба ее сложилась парадоксально. Эпическая карнавальная сага о народном восстании против нидерландского владычества и жестокости инквизиции, вожаком которого был герой немецкого фольклора Тиль Уленшпигель, не имела успеха на родине, зато ее перевели на все европейские языки (тринадцать переводов в Германии, сорок два – в бывших республиках СССР). Большинство бельгийских и французских критиков назвали роман “тарабарщиной” именно из-за сочности языка, которым он был написан, хотя Шарль де Костер всего лишь хотел выступить против тех, кто “так шлифует язык, что окончательно его портит”.

К этому моменту литература является фламандской и пишется на французском – языке буржуазии, власти и грамотных граждан. Фламандцами были и писатели-символисты: в Генте сформировались Роденбах, Ван Лерберг[3], Верхарн и Метерлинк, единственный бельгиец, получивший Нобелевскую премию по литературе (1911). Макс Эльскамп[4] родился и всю жизнь прожил в Антверпене. Бельгийцы внесли заметный вклад в символизм. У французских символистов не было ни четкой доктрины (Жан Мореас[5], создавший манифест, был, по сути, “человеком со стороны”), ни серьезного журнала, ни своего издательства. Бельгийский литературный мир раскрыл им объятия: Малларме и Верлен читали лекции в Брюсселе и публиковались у бельгийских издателей. Бельгийский символизм питался из иного источника. Бельгийские символисты находятся в поиске литературы инстинктивной и иррациональной, являющейся инструментом изучения невидимого, оккультного мира, загадки бытия и космоса. Эталоном здесь является театр Метерлинка, что точно почувствовал Клод Дебюсси, написавший оперу “Пелеас и Мелисанда” по пьесе Метерлинка. <…> Благодаря Метерлинку символисты совершают естественный поворот к фламандскому мистицизму и немецкой философии (Шопенгауэр, Новалис в переводах Метерлинка). Умаление реальности в пользу мира неизведанного приводит к перевороту в области литературных жанров. На первый план выходит поэзия, сместив с трона роман. Главенство поэзии было и остается отличительной чертой франкофонной бельгийской литературы. Можно сказать, что поэзия вездесуща, а границы между жанрами проницаемы. <…> Несмотря на тесные связи с Францией, где все они, за исключением Эльскампа, нашли приют, бельгийские символисты всегда утверждали свою особость. “Мы больше не хотим, чтобы французские писатели маршировали в наших литературных армиях”, – писал Верхарн. До самого начала ХХ века бельгийская литература будет отмечена печатью северных литератур. В тематическом плане действие чаще всего разворачивается на туманных равнинах или на море, в качестве исторических и архитектурных ориентиров присутствуют дозорные башни, монастыри бегинок[6] и гавани, а мораль освещается через мистицизм и чувственность… Бельгийский символизм развивался в контексте экономического процветания и национальной самобытности. <…>

Первая мировая война похоронила национальную идею. Страна пережила двойной излом: рабочие выступали за всеобщее избирательное право и социальные реформы, а Фландрия осознала свою идентичность и потребовала, чтобы ее язык получил статус, равный статусу французского языка. С этого момента литература перестает адресоваться исключительно франкоязычному среднему классу. Национальная литература как институт, унаследованный от последних десятилетий XX века, отправляется в изгнание. Уроженец Гента писатель Франц Элленс возвращается из Ниццы, где жил в изгнании, и осознает, что франкофонов Фландрии, составляющих на Севере богатое меньшинство, ненавидит и простонародье, и духовенство. Он обращает свой взгляд в сторону Франции и вместе с двадцатью писателями, среди которых был и первый Гонкуровский лауреат не француз Шарль Плинье[7], подписывает манифест “Группы Понедельника”, где осуждается провинциализм и провозглашается, что “исторические случайности, соседство, духовные связи и в высшей степени притягательный характер французской культуры свели к минимуму чувственные различия между литературами двух стран”.

На послевоенных руинах расцветают и различные течения авангарда, в том числе дадаизм и сюрреализм, литераторы выбирают простоту, едкий юмор, насмешку. Брюссельские сюрреалисты очень быстро дистанцируются от своих французских коллег. “Пусть те из нас, чье имя начинает приобретать хоть какую-то известность, забудут его”, – пишет Поль Нуже Андре Бретону, объявляя, что не намерен делать литературную карьеру и жить писательским трудом. Нуже даже не будет печататься при жизни. В отличие от французских коллег, бельгийские сюрреалисты во главе со своим идейным вдохновителем художником Рене Магриттом отказались от автоматической манеры письма и лояльности искусства к политике, то есть к коммунистической партии. В их творчестве есть насмешка, в том числе над собой, отсутствующая (за редким исключением) у французских сюрреалистов. К авангардистам принадлежит и Анри Милло, не являющийся членом движения. Бельгия в его творчестве места не занимает. Родился он в Намюре, но занял по отношению к своей стране позицию неприятия и отрицания. В двадцать три года он покидает Бельгию и в качестве протеста отправляется странствовать, в конце концов обосновывается во Франции и в пятьдесят пять лет принимает французское гражданство, продолжая чувствовать себя чужаком на своей “приемной” родине. Совсем иной случай – Жорж Сименон. Он родился в 1903 году в Льеже и являет собой уникальный феномен: его перу принадлежат двести пятьдесят романов, общий тираж которых составляет пятьсот миллионов экземпляров. Пятьдесят пять его романов были экранизированы. О культовом персонаже комиссаре Мегре снято множество телесериалов. Сименон – самый знаменитый бельгийский писатель, самый переводимый в мире писатель-франкофон. Его гениальность заключается в том, что он реабилитировал детективный роман как самостоятельный литературный жанр. Между двумя войнами французская литература разрывается между сюрреалистами и НРФ (“Нувель ревю франсез”[8]) с Жидом, Валери и Клоделем, а Сименон выбирает третий путь – популярный, или психологический, роман, – где каждый раз прослеживает повороты судьбы человека, плывущего по жизни без руля и ветрил.

После Второй мировой войны наблюдается массовый исход бельгийских писателей в Париж: Доминик Ролен, Марсель Моро, Фелисьен Марсо, Юбер Жюэн, Франсуаза Малле-Жорис, Конрад Детрез, Франсуа Вейерганс, Рене Калиски… В 70-е годы “кровопускания” на время приостанавливаются, хотя бельгийские писатели в большинстве своем по-прежнему публикуются в Париже и получают от Франции символическую благодарность в форме различных премий. Бельгийские писатели всегда разрывались между стремлением к особости и привязанностью к Франции. Известность испокон веков приходит через Париж.

Символическое притяжение центра идет сегодня рука об руку с издательской реальностью: большинство бельгийских писателей печатаются в Париже, что чаще всего вызывает эффект ассимиляции.

Чувства, которые бельгийские писатели питают сегодня к стране, где равнодушие гасит мысль, полны отвращения, фатализма или отчаяния. Они очень далеки от националистических порывов конца прошлого века. Бельгия ныне – “страна масла и молока, где История заморожена, где говорят на нескольких языках, ни на одном из которых сказать нечего… Бельгия – дурной сон, продолжающий мучить вас даже после пробуждения” (Мертенс) или “дыра на странице мира” (Жаво). Поразительно, что такое неприятие Бельгии не породило заместительного национализма, скажем, регионального (Валлония), или какой-то особой культуры, не вызвало стремления самоидентифицироваться, например, по квебекской модели. Отсюда выражение “слабая идентичность”, заимствованное у Нэнси Хьюстон, канадской англофонской писательницы, живущей в Париже и пишущей по-английски и по-французски.

Судьба бельгийской литературы заключена в языке, в нем сходятся вдохновение и отторжение, любовь и ненависть. Бельгия – буферная зона между Англией и Францией, созданная в 1830 году, пограничье между латинским и германским мирами – стала страной, где смешиваются языки и культуры. В этом качестве она давно является своего рода микрокосмом, в котором выковывается европейский опыт. Франция – мононациональное государство (Etat-nation), спаянное языком, культурой, республикой, Бельгия же – молодое государство, получившее независимость только в 1830 году, пережившее последовательно испанскую, австрийскую, французскую и голландскую оккупацию, буферное государство между Францией и Англией, многоязычная страна с тремя официальными языками.

Здесь люди рождаются с сознанием, что язык, которому нас учат, не единственный в мире. “Маленькая нация, – сказал Милан Кундера, – это нация, знающая, что она может в любой момент исчезнуть. Француз, русский или англичанин не имеют привычки задаваться вопросом выживания своей нации. Их гимны воспевают только величие и вечность”. Кундера имел в виду Чехословакию, страну, которой больше нет, но его слова абсолютно справедливы и в отношении Бельгии. Такой исторический контекст отводит бельгийскому писателю, пишущему по-французски, особое положение во французской литературе. В противоположность своему французскому собрату, он не цепляется за идентичность – ни за национальную, ни за региональную, ни за общинную. “Если есть что-то, в чем Бельгия уверена, так это в собственной незначительности. Это дает ей несравненную свободу, здоровую непочтительность, спокойную дерзость, граничащую с легкомыслием. Муравей совершенно не стесняется ползать по ноге слона; существуют маленькие птички, находящие прокорм в открытой пасти крокодила…” (Симон Лейс[9]), этим объясняется неизменная самоирония бельгийской литературы. В ней, как и в языке, порой присутствует та радикальность, которая свойственна ирландским (Свифт, Джойс, Беккет) или австрийским (Томас Бернхардт, Питер Ханеке) авторам: две маленькие страны, Ирландия и Австрия, тоже привязанные языком к неудобному соседу.

Франкофонная литература Бельгии открыта сегодня всем ветрам. Как оценить величие и жизненную силу литературы? Конечно, через историю, но и через способность к обновлению. Бельгийская и международная критика поражается беспрестанному появлению новых талантов, уже первым своим произведением вызывающих интерес и даже восторг. В 1979 году роман Эжен Савицкой “Мать”, вышедший в издательстве “Минюи”, стал первым в этом ряду. За ним последовали разножанровые, отличающиеся друг от друга по манере письма книги таких молодых авторов, как Жан-Филипп Туссен, Франсис Данмарк, Амели Нотомб, Каролин Ламарш, Франсуа Эмманюэль, Филипп Бласбанд, Венсан Анжель и многих других. На пятки им наступают тридцатилетние: Томас Гунциг, Мари Делос, Грегуар Поле, Диана Мер, Шарли Деларет, Бернар Кирини… чьи имена уже взошли на небосклоне французской литературы. Что значит Бельгия для этого молодого поколения писателей? Есть ли в них некое “бельгийское родство”? Возможно ли, что Бельгия станет для них далекой страной, к которой они сохранят привязанность как изгнанники, испытывающие ностальгию по родине? Действие романов Грегуара Поле разворачивается в Мадриде, Барселоне или Париже, единственного романа Мари Делос – в Севилье, а вот Жан-Франсуа Дован описывает воображаемые города, в том числе Портосеру, являющую собой невероятный сплав впечатлений, архитектурных стилей и людей, к которым читатель может присовокупить собственные фантазии и воспоминания. В последней книге “Те, кто ходит по городам” Дован делает Портосеру местом действия одной из историй, каждая из которых происходит в реальном европейском городе. Брюссель писатель называет “непонятным” – занимательное напоминание о той переменчивой идентичности, которая всегда была так плодотворна для нашей литературы. Ясно видно, чтó объединяет этих молодых писателей: не только европейское, но и урбанистическое измерение их работы. Европейский пейзаж можно среди прочих объяснить выросшей мобильностью студентов, связанных с программой “Эразм”, это может стать решением давней проблемы бельгийской идентичности. Построение европейского сообщества неизменно встречает серьезное сопротивление со стороны государств, лелеющих национальное сознание, но в Бельгии эта идея всегда воспринималась положительно, не встречая на своем пути никаких препон, связанных с самоидентификацией. Присоединение к европейскому строительству могло бы стать решением проблемы “сверху”: раз уж невозможно (или почти невозможно) заявить себя бельгийским автором, следует стать автором европейским.

Грегуар Поле

Да простятся ошибки копииста

Роман

Посвящается Эмили

Да простятся ошибки копииста.

Бальзак Кузен Понс

Каждый день приносит нам что-нибудь новое: начинается дело с шутки – кончается всерьез, хотел кого-то одурачить – глядь, сам в дураках остался[10].

Сервантес Дон Кихот

Перевод Нины Хотинской

© Editions Gallimard, Paris, 2006

© Нина Хотинская. Перевод, 2011

Пролог

Думал ли я, что однажды смогу вот так, положа руку на сердце, рассказать всю мою жизнь? Кому-то, кто внимательно меня выслушает? Я счастлив в моем положении, которому, наверно, мало кто позавидует, ибо оно дает мне эту возможность, столь редкую в нашей жизни. Это неземное блаженство, это полет души, когда нет иных забот и занятий, кроме одного: говорить правду, свободно и не стесняясь, всю правду как она есть.

Случай мой диковинный. Всматриваясь в свою прошлую жизнь, я как будто вижу наглядное и очевидное объяснение тому, чем я стал теперь. Ведь я всегда и во всем, с завидной регулярностью, терпел одну неудачу за другой. Какой-нибудь баловень судьбы, человек, которому везет во всем, за что бы он ни взялся, не удивляется, достигнув предначертанной ему судьбой цели. Думается мне, и образцовый неудачник, человек, не вписавшийся ни в один вираж своей жизни, не больше удивляется тому, как точна ее траектория. Иной раз я говорю себе, что, пожалуй, неразумно проводить грань между совершенным неудачником и столь же совершенным везунчиком. В обоих одно и то же совершенство, одна и та же неведомая сила движет и тем, и другим, неизбежно выбивая их из обыденной колеи, и две судьбы, может статься, переплетаются.

Но скажем проще: я неудачник. Так считают все. Я тоже. Хоть это ничего и не меняет.

И последнее, прежде чем я начну. Не только потому, что я уже довольно давно лишился голоса, но и по личному желанию я попросил позволить мне изложить все это письменно. Мне были необходимы тишина и уединение. И я с самого начала хочу извиниться за мой посредственный слог. Я не писатель и поведу рассказ простым языком, ибо на нем я говорил всю жизнь и никогда не учился сочинять книги.

Часть первая

1

В том возрасте, когда сыну своих родителей пора уже становиться взрослым, самостоятельным человеком, и начались мои неудачи.

Я выбрал, куда пойти учиться: Институт искусств, отделение живописи. Наверное, зря.

Как бы сложилась моя жизнь, выбери я коммерцию или журналистику? Без сомнения, иначе. Голова идет кругом, когда я об этом думаю.

Итак, я выбрал искусство. Учебу я одолел, но так посредственно, что, в сущности, лучше бы я не смог закончить ее вовсе. Плохой ученик будет по определению плох на выбранном поприще, в то время как более явное фиаско могло бы вразумить его, направив на иной путь. Мне, образцовому неудачнику, не удался даже собственный успех.

И впрямь, столь мало заслуженный диплом оставил неприятный осадок в памяти преподавателей, а у всех их знакомых в артистических кругах – весьма нелестное мнение обо мне. А ведь в этой среде, как, впрочем, и во многих других, шагу не ступишь без рекомендации. Диплом – это не более чем форма; рекомендация же – ее содержание. Никто не мог и не хотел меня никому рекомендовать.

Несколькими годами раньше я по уши влюбился в одну молодую особу и, как только, получив свой посредственный диплом, возомнил себя платежеспособным, сделал ей предложение.

Мы поженились, жили на жалованье моей супруги (она работала секретаршей) с надеждой на мои будущие заработки, в которых я тогда еще не сомневался, и с радостью ожидали прибавления в семье.

Но моя жена – как это редко случается в наше время передовой медицины, – умерла родами, и я в одночасье оказался вдовцом и отцом без средств.

С родителями мне тоже не повезло. Я не мог рассчитывать долго кормиться за их счет: жили они небогато, были от природы инертны и замкнуты, да и не имели желания тянуть на себе выросшего сына, которому, по их мнению, уже дали все, чтобы встать на ноги.

Короче говоря, в двадцать четыре года я остался один, с малюткой Изабеллой на руках (девочка родилась здоровенькая, спокойная, улыбчивая – солнышко, да и только) и без гроша в кармане. Лень не входила в число моих пороков, и я пошел на работу, унизительную для меня, но единственную, которую удалось быстро найти. Я стал учителем рисования в школе для девочек. На это можно было кое-как прожить.

Я забыл сказать, что родители Николь, моей покойной супруги, погибли еще до нашей с ней встречи (они стали жертвами страшного пожара в универмаге “Инновасьон”[11]), и оставили ей в наследство, помимо очень скромной суммы денег, большой добротный дом – их родовое гнездо – на авеню Брюгманн. В нем мы поселились с моей Николь, в нем я и остался жить вдвоем с маленькой Изабеллой.

При моей скромной зарплате пришлось оставить без отопления два верхних этажа, и жили мы с Изабеллой на первом и втором. То была вынужденная мера, о чем я очень жалел, потому что я, хоть и неудачник с младых ногтей, но все же художник и, как все артистические натуры, восприимчив к фантазиям, в частности, рождающимся в больших пустых домах, и всегда опасался, как бы эти холодные этажи над нами – подобие парализованной половины тела – не наложили некий нематериальный отпечаток на душу моей дочурки; меня страшила эта полная теней пустота, и отдаленные последствия этих страхов я, боюсь, узнаю сегодня в робости, загадочной и холодноватой, суровой, чем-то тревожной и слишком молчаливой, ставшей одной из глубинных черт характера Изабеллы. Боялся я, одним словом, что она вырастет женщиной с полотен Кнопфа[12]. Такой она, думается мне, и выросла.

2

Но к делу. Я учил девочек рисованию в старорежимной с нафталиновым душком школе и тосковал. Меня посещали нехорошие мысли. Сам себя стыдясь, я все больше замыкался. Порвал связи с немногочисленными друзьями, для которых, как я быстро убедился, это не было большой потерей. Нескольких лет в меланхолии и унынии хватило, чтобы обо мне забыли, перестали даже звонить и прекрасно без меня обходились.

Мне недоставало мужества, а может быть, и желания навязываться, я не напоминал о себе, жил один с Изабеллой, а на досуге понемногу рисовал и писал картины, которые больше не пытался предлагать ни галеристам, привыкнув к их постоянным отказам, ни на конкурсы, где мне ни разу не досталось никакой награды. Между тем я был не без способностей и безупречно владел техникой, – эту роковую для меня заслугу всегда признавали за мной преподаватели, благодаря чему я и переползал с курса на курс, – но мне катастрофически недоставало самобытности. Я сам это знаю. Рисовал ли я или писал красками, итог был один: получалось похоже на чей-то рисунок, чью-то картину, которые я знал, хотя вряд ли помнил об этом, когда брался за кисть или карандаш. Мне было горько это сознавать, но себя не переделаешь, а не рисовать я не мог.

Еще я читал. Много и без разбору. Книги я покупал подержанные, у букинистов на Старом рынке. Все равно какие, лишь бы старые. Мало-помалу я стал завсегдатаем одного магазинчика в нижней части рынка, на площади Игры в Мяч, недалеко от Общественных бань. Владельца звали Эмиль Деконинг. Он носил длинные ницшеанские усы в подражание своему любимому автору и тезке Эмилю Верхарну.

Я, стало быть, много читал, и вскоре Деконинг стал каждую неделю откладывать для меня кипу пожелтевших книг. В субботу утром, подняв, одев и накормив малышку, я садился с ней в трамвай, и мы ехали с авеню Брюгманн до Дворца правосудия, откуда оставалось прогуляться пешком до площади Игры в Мяч – то были мои полчаса счастья. Эмиль давал мне книги – два полных пакета; потом мы пили кофе в баре по соседству; Изабелла играла его усами, а я с ним беседовал.

Для меня это была редкая возможность выговориться. Эмиль был единственным, кого интересовало то, что я рассказывал. Поначалу я говорил только о книгах и о вещах, которые, как я полагал, не были ему скучны, боясь потерять того, кого уже считал своим единственным другом. Но шли недели, месяцы, Эмиль все больше располагал к себе, и в конце концов рухнули стены, так старательно мной воздвигнутые. Я был ему интересен, он часто расспрашивал меня, как я живу, чем занимаюсь. Просил показать мои рисунки, и я приносил их ему время от времени; некоторые он даже ухитрялся продавать – за скромную цену – и не облапошивал меня с выручкой. Короче, субботним утром я “подзаряжался” и возвращался домой, желая, чтобы уже наступила следующая суббота, и предвкушая чтение нескольких сотен страниц.

Эмиль снабжал меня по большей части литературой конца XIX – начала ХХ века. Она была в ту пору самой доступной для букинистов: в их руки переходило содержимое чердаков покойных бабушек, где подобных книг было так много, что стоили они на книжном рынке сущие гроши. Я не страдал от недостатка места в своем огромном доме и заполнял потрепанными томиками бесчисленные полки на всех этажах и во всех комнатах. От недостатка времени я тоже не страдал и читал эти книги в колоссальных количествах.

Изабелла с малых лет тянулась к старенькому пианино, которое ее бабушка и дед как будто нарочно для нее предназначили. Моей зарплаты и небольшой выручки от продажи рисунков, благодаря Эмилю, хватило, чтобы оплачивать уроки музыки моему ангелочку, которому тогда пошел седьмой год, и дом с утра до ночи полнился резким, дребезжащим звуком допотопного инструмента. Уже в ту пору у нее были большие способности; когда Эмиль подыскивал для нее старинные, украшенные гравюрами партитуры, она играла пьесы и песни конца века, ровесником которых был этот дом, где мы жили, и его витражные окна, высокие потолки, люстры, обои, плиты пола оживали, вибрируя в унисон. В такой вот атмосфере я читал и рисовал.

Каждый раз, закончив книгу, я водворял ее на полку следом за предыдущей – единственное наследство, которое мог от себя лично с уверенностью оставить своему драгоценному чаду, – и начинал новую, выудив ее наугад из пластиковых пакетов. При такой произвольной манере выбора я никогда не перечитывал книг, стоявших на полках, но, случалось, выуживал из пакетов какую-нибудь, уже прочитанную в прошлом году: память у Эмиля была не безупречная. И чаще всего я, естественно, перечитывал те книги, которые предпочитали наши бабушки и которые поэтому часто появлялись в закромах моего друга и поставщика. Так я не по одному разу прочел Верхарна и Метерлинка, Золя и Доде, Бурже и Шансора, Морана и Жип, Абеля Эрмана и Гюисманса[13], Жида и Пруста, и множество других книг, мало кем сегодня читаемых, которые сделали меня фантазером, человеком немного не от мира сего. Романом, чаще всего попадавшим мне в руки, был, безусловно, “Мертвый Брюгге” Роденбаха[14]. Раз в год как минимум я выуживал его из пластиковых пакетов. Эмиль любил Роденбаха и, вероятно, хотел привить мне свои вкусы. Мне книга тоже нравилась, и я исправно всякий раз ее перечитывал. Впрочем, перечитывал я все. Я никогда не позволял книге перекочевать из пакета на полку, не прочитав ее от корки до корки. Так как читал я без цели, просто чтобы скоротать время, то почему было не перечитать еще раз знакомый роман? Я даже получал от этого известное удовольствие. Занятное дело – перечитывать книгу. Сначала узнаешь ее, как старого друга, вспоминаешь, предвидишь, что будет дальше, удивляешься, сколь многое забыл, и открываешь нечто новое. Потом, на третий или четвертый раз, знаешь ее так хорошо, что входишь, как в обжитой дом, как под собственный кров. Это успокаивает. Кажется, будто сам написал эти строки, будто ты и есть автор. Страницы и главы становятся комнатами, коридорами, лестницами, окнами и садом твоего жилища.

3

Я вел поистине жизнь художника. Или эстета. Помимо школы, где я старался проводить как можно меньше времени, мой мир составляли музыка Изабеллы, пластинки, которые я ей покупал, когда мог (она любила их слушать), книги, мольберт, Королевский парк, где я, сидя на скамье, рисовал статуи, и музей по средам после обеда, когда вход был бесплатный, а малышка не ходила в школу.

Мне повезло: Изабелле в музее нравилось. Мы с ней сочиняли истории о каждой картине. Вечерами, перед сном, она требовала рассказать историю заново, во всех подробностях, и соглашалась лечь в кровать, только когда не оставалось ни одной забытой мелочи. Все элементы картины должны были присутствовать в сказке, и не важно, что сказка была, как правило, без начала и без конца, лишь бы не упустить ни одной детали картины.

Самую увлекательную историю мы сочинили, воспроизводя в деталях “Перепись в Вифлееме” Брейгеля. Все персонажи, не только Мария и Иосиф, получили имена, мы знали, сколько птиц на картине, откуда они прилетели и куда направляются. Мы нашли хозяина собаке, жильцов каждому дому, родных и соседей каждому персонажу. Мы определили точное время – по цвету неба. Установили и точную дату.

И каждую среду мы подолгу простаивали у картины, всегда одной и той же, которую знали наизусть и которая являла мир, где мы, она и я, были только вдвоем, со всеми друзьями и врагами, существовавшими лишь в нашем воображении. Изабелла была чудо, а не ребенок.

Но о ней и о той ангельской поре ее детства я могу говорить бесконечно. Пора остановиться, пока я не потерял нить моей истории.

Стало быть, Эмиль Деконинг и Жанна Делен, дочкина учительница музыки, были единственными людьми, регулярно переступавшими порог моего дома. Время от времени, раз в два или три месяца, я приглашал их пообедать или поужинать. Мы располагались тогда в единственной комнате, которая была по-настоящему обжитой и уютной, в задней части дома, с выходом в маленький садик, – я держал там мольберт, холсты и рисунки, а Изабелла складывала на пианино, вокруг рамки с фотографией Николь, ее матери, кипы партитур, которые она глотала так же жадно, как я глотал романы конца века. На стол подавались бутерброды: я никогда не стряпал.

Довольно скоро я понял, что Эмиль и Жанна, однажды встретившиеся случайно у меня, прекрасно поладили между собой. Видно, я мало способен к человеческим отношениям, ибо мог только констатировать, что за короткое время они сошлись куда ближе, чем это удалось мне за несколько лет с кем-либо из них. Они часто виделись и проводили время вдвоем, уже без моего участия, и я даже подозревал – Жанна, надо сказать, была не замужем и красотой не блистала, – что порой эти двое скрашивают друг другу одиночество.