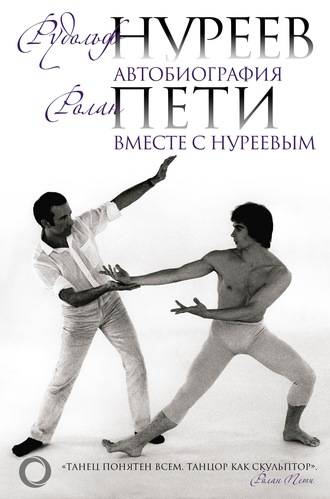

Рудольф Нуреев

Автобиография. Вместе с Нуреевым

Roland PETIT

TEMPS LIES AVEC NOUREEV

© Editions Grasset & Fasquelle,1998.

© Ю. Бекичева, составление, 2019

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2020

Рудольф Нуреев

Автобиография

Предисловие[1]

Один из репортеров ежедневной американской газеты «Нью-Йорк таймс» Ричард Кэнинг однажды остроумно заметил: «Описание балета всегда неизбежно сводится к рассказу о том, как люди поднимают руки и куда забрасывают ноги. Писать об этом так же бессмысленно, как бессмысленно писать о футболе и обо всем, на что нужно смотреть собственными глазами».

Тем не менее не стоит забывать о том, что балет – это обычные люди, которые любят, завидуют, предают, совершают неожиданные поступки. И в этом контексте писать о балете так же увлекательно, как и читать о нем.

Юлия Бекичева

Глава первая

Остаться в вашей стране

17 июня 1961 года, аэропорт Париж-Ле-Бурже. Невольно вовлеченный в ситуацию, которая впоследствии станет частью мировой истории и будет описана не в одном десятке книг, французский полицейский обращается к бледному, испуганному, вжавшемуся в колонну молодому человеку:

– Шесть шагов. Только шесть. Подойдите ко мне. Не волнуйтесь. Если вы считаете, что так будет лучше, просто скажите: «Я хочу остаться в вашей стране». После этого мы поднимемся наверх, вы подпишете кое-какие бумаги, и дело будет сделано.

– Я… хочу остаться в вашей стране.

Эти шесть шагов, эта фраза станут точкой невозврата, причиной грандиозного скандала и сенсацией, пропуском в новую жизнь для советского, а позже – британского и французского артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуреева. Категорично настроенные советские газеты представят произошедшее как запланированное бегство, западные журналисты преподнесут поступок русского танцовщика как «прыжок к свободе» (впоследствии Рудольф Нуреев так же назовет одну из глав своей «Автобиографии»). Именно как прыжок из рук насильно удерживающих артиста сотрудников КГБ в объятия французских полицейских опишет случившееся популярная газета Le Figaro[2].

Спустя десятилетия организатор гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова в Париже в 1961 году Жанин Ренге, находившаяся в Ле-Бурже рядом с Нуреевым, опровергнет написанное: «Не было никакого прыжка. Все происходило, если не буднично, то около того. Рудольф был в отчаянии. Его труппа уже улетела на гастроли в Лондон, ему же было сказано возвращаться в Москву. Нуреев понимал: если вернется, ему как артисту – конец. Мы заказали чай, кофе. Тут же сидел сотрудник КГБ, он пил спиртное – рюмку за рюмкой. К тому времени как подошли полицейские, кагэбист был изрядно пьян и мало чему мог помешать».

Уже заработав славу мировой знаменитости, Рудольф Нуреев неоднократно вспоминал тот день в многочисленных интервью, снова и снова мысленно преодолевал он расстояние в шесть шагов, на 26 лет перекрывшее ему все пути к отчему дому, родному училищу, театру, на сцене которого продолжали танцевать его коллеги. И все-таки, несмотря на цену, которую Нуреев заплатил за свою свободу, за возможность познавать жизнь во всей ее многогранности, познавать себя в этой жизни, окажись Рудик снова перед выбором, ответил бы, как когда-то: «Я хочу остаться в вашей стране».

Глава вторая

Мрачный период раннего детства

Свободолюбивая, бунтарская натура Рудольфа Нуреева дала знать о себе уже в процессе появления мальчика на свет.

«Я родился в поезде – 17 марта 1938 года, – вспоминал артист в “Автобиографии”. – И хотя первые годы жизни не оставили в памяти особого следа, мне нравится размышлять о моем рождении. Как лирическому, романтическому танцовщику, мне приятно думать, что мое появление на самой первой сцене было столь романтичным. В тот момент, когда я родился, поезд мчался вдоль берегов озера Байкал, неподалеку от Иркутска. Мать ехала к отцу, служившему во Владивостоке. Отец, которого я почти не знал до окончания войны, был в те дни политруком. В поезде вместе с матерью ехали три мои сестры: Роза, Розида и Лида. Я так люблю вспоминать обстоятельства своего рождения потому, что в них во многом отразилась вся моя жизнь. Разве не символично, что я родился в пути, между двумя станциями? Видимо, мне суждено было стать космополитом. С самого начала я был лишен чувства “принадлежности”. Какую страну или дом я мог назвать своими? Мое существование протекало вне обычных, нормальных рамок, способствующих ощущению постоянства, и оттого мне всегда представлялось, что я родился гражданином мира».

В военное и послевоенное время, в голоде и неустроенности приходилось жить и поднимать детей Хамиту и Фариде Нуреевым. В возрасте двадцати двух лет отец Рудольфа был призван в Красную Армию. Службу он проходил в Казани. В первый же месяц Великой Отечественной войны он был определен в артиллерийскую часть, с 1941 по 1943 год воевал на Западном фронте, прошел всю войну, участвовал в обороне Москвы, дошел до Берлина, а в 1945 году вместе с другими форсировал реку Одер.

«Когда отец уехал, мать осталась одна с четырьмя детьми и, хотя мы были отчаянно бедны, она не имела возможности пойти на работу. К тому же она родилась в крестьянской семье и у нее не было никакой специальности.

До женитьбы отец и мать работали в поле. С начала двадцатых годов они были членами коммунистической партии. Революция казалась родителям чудом, ведь до нее они постоянно существовали на грани голодной смерти. А тут появилась возможность отправить детей в школу, даже в университет, о чем крестьяне до революции и мечтать не могли. Родители стали коммунистами без малейших колебаний».

Война не выбирала, кого щадить, кого предавать огню. Упавшая на крышу их московского дома бомба оставила Нуреевых без крова. Покинув насиженное гнездо, Фарида вместе с детьми отправилась в Башкирию – на родину своих предков. Глухая, утопающая в высоких, труднопроходимых грязных сугробах башкирская деревенька, тесная изба, вместившая три семьи, непрекращающееся чувство голода – такой запомнилась жизнь в эвакуации маленькому Рудику.

«…Весь этот мрачный период раннего детства прошел под знаком картошки. Картошка была единственным продуктом, который мы могли достать. Когда мне минуло пять лет, у нас появилась возможность переехать в Уфу, которую моя мама всегда считала родным городом. Мы стали жить у брата отца. Именно здесь началась моя сознательная жизнь. Наша семья делила девятиметровую комнату не только с дядей, но и еще с одной семьей. Три семьи в девятиметровой комнате. Тем не менее не помню, чтобы у нас происходили какие-нибудь дикие сцены. Каким-то чудом нам удавалось вести это кошмарное существование, не доходя до ненависти, до той черты, когда люди просто не выносят вида друг друга.

Не покидало чувство голода, постоянно грызущего голода. Помню эти бесконечные, шестимесячные зимы в Уфе без света и почти без еды. Еще помню мать, с трудом тащившуюся по снегу, чтобы принести в дом несколько фунтов картошки, которые нам предстояло растянуть на неделю. Думаю, матери в то время было около сорока. Маленькая, худенькая, хрупкая на вид. Люди говорили, что она очень красивая, но я помню ее неизменно грустной. Не припомню ни одного случая, когда бы она громко рассмеялась. До 1946 года жизнь мамы представляла собой бесконечную борьбу. Каждый месяц она получала немного денег от отца и, благодаря этому, почти всегда знала, где он. Тем не менее без мужа, почти без денег, с четырьмя детьми на руках ей было невероятно сложно. И все же мама никогда не жаловалась. Вспоминаю, как предпринимала она утомительные походы в поисках какой-нибудь еды. Мы уже продали все, что у нас было, и все, что возможно, обменяли на продукты: гражданскую одежду отца, его ремни, подтяжки, ботинки. За какую-то из вещей мы выручили немного отвратительной черной муки, из которой неделями пекли блины. Даже сейчас при одной мысли об этой муке мне становится тошно, но тогда она казалась даром богов».

Об одном таком походе за едой, едва не стоившей его матери жизни, Рудольф Нуреев не только поведал в книге воспоминаний, но и не без гордости рассказывал журналистам во время интервью. В разгар зимы, по лютому холоду шла Фарида до ближайшей деревни, находившейся в тридцати километрах от дома, в котором остались ее дети. К ночи добралась она до леса, за которым расположились приземистые домишки, и вдруг в темноте заметила маленькие, окружившие ее со всех сторон желтые огни. Волчьи глаза следили за ней. Обезумевшие от голода волки теперь нередко наведывались в деревни в поисках какой-нибудь еды. Но вот добыча сама шла в их пасти. Еще немного – и они растерзали бы ее.

«Мама сняла с себя одеяло, в которое завернулась, спасаясь от жестокого мороза, и подожгла его. Пламя испугало хищников. Волки обратились в бегство. Отчаянная, смелая женщина моя мама!» – вспоминал Рудольф.

На протяжении всей его жизни журналисты бередили старые раны, просили в тысячный раз рассказать, ощущал ли он себя вторым сортом, воспитываясь в столь бедной семье. «Нет! – улыбаясь, неизменно отвечал Нуреев. – Тогда я об этом не задумывался. Мои мысли были заняты играми».

Он не любил жаловаться. Не позволяло обостренное чувство собственного достоинства. Останавливал голос крови: «Наша татарская кровь бежит быстро и всегда готова закипеть. В нас есть горячность наших предков, этих прекрасных, немногословных всадников. Мы представляем любопытную смесь нежности и жестокости – сочетание, редко встречающееся у русских. Татары быстро загораются, всегда готовы вступить в бой. Они непритязательны и пылки, а порой хитры, как лисы. Таков и я».

В той среде, где формировалась личность маленького Рудика, чувство собственного достоинства то и дело обострялось и росло, точно на дрожжах. Дрожжами этими являлись обиды, несправедливость, насмешки, рукоприкладство – всего этого в детстве и юности мальчика было предостаточно. Только став зрелым человеком, Нуреев откровенно написал, как в действительности воспринимал он происходящее, – например, тот факт, что в первый класс средней школы мама отнесла его на… спине. В доме не нашлось ботинок.

«Остро, болезненно ощущал я дикость этой ситуации. Столь унизительная бедность причиняла мне подлинные душевные муки. В тот первый школьный день мать надела на меня пальто сестры Лиды, а ничто не способно заставить шестилетнего мальчика так страдать, как одежда его сестры. В девчачьем пальто я чувствовал себя, как клоун. Мое появление в группе было отнюдь не триумфальным. Как только дети увидели меня, хором запели по-татарски: “У нас в классе побирушка! У нас в классе побирушка!” В то время я плохо понимал по-татарски. Дома я спросил мать, что означали слова детей. Она покраснела и сказала, чтобы я не обращал внимания. Но, в конце концов, объяснила, что “побирушка” означает “нищий”».

Каждый раз, сталкиваясь с чем-то подобным, Рудик защищал себя как умел: если требовалось – в рукопашном бою, чаще – отгородившись от внешнего мира. Больно, обидно было видеть сверстников, которые, в отличие от него, приходили в школу сытыми и хорошо одетыми.

«Я всегда был одиночкой. Всегда играл один на единственной деревенской улочке и никогда ни с кем не дружил. Не помню, чтобы у меня была какая-то компания, не помню совместных игр или общих игрушек. Музыка! Уже в возрасте двух лет я горячо реагировал на нее, слушая песни или просто мелодичные звуки. Единственным источником музыки для нас было радио. Сначала в Москве, потом мы взяли его с собой в маленькую башкирскую деревню, а затем в Уфу. Я просиживал возле него неподвижно часами».

Спустя двадцать лет во время интервью на французском телевидении журналист поинтересуется у Рудольфа Нуреева:

– Можете вспомнить первую мелодию, которую вы услышали в детстве и которая произвела на вас неизгладимое впечатление?

– Были похороны какого-то политического деятеля. Зазвучала музыка Чайковского. Это было прекрасно, – со смехом отвечал Рудольф.

Я знал, что только с помощью музыки могу вырваться из комнаты с десятью обитателями, спастись от собственного детского одиночества. С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле. Тогда я и не предполагал, что вскоре музыка породит единственную страсть, переполняющую мою жизнь – танец.

Глава третья

Чарующий мир

Именно в школе, где его постоянно задирали, Рудик впервые увидел, как танцуют народный башкирский танец. Увидел и обомлел. В этих же стенах сделал он свои первые па. Здесь снаряжали будущую звезду мирового балета на первые в его жизни гастроли.

«Школа частенько отправляла нас в госпитали, чтобы развлекать раненых, вернувшихся с фронта. Я с нетерпением ждал этих маленьких концертов, и постепенно танец становился для меня все более любимым занятием. Этими радостями я не делился ни с кем за исключением моей сестры Розы. Она одна понимала меня. Она была очень музыкальна и готовилась стать учительницей начальной школы. Она сама немного танцевала и надеялась, что в будущем это пригодится ей, чтобы показывать детям, как держать себя, как правильно исполнять наши народные танцы. Роза деятельно способствовала моему становлению. Она рассказывала мне об истории танца, водила меня на лекции, еще сама будучи ребенком, а иногда, чтобы доставить мне удовольствие, приносила домой балетные костюмы».

Спустя годы одна из школьных педагогов Рудольфа Нуреева, Таисья Халтурина рассказывала: «С одноклассниками отношения у Рудика не сложились. Он был задирист, а кроме того, ребятам не нравилось, что этот мальчик наделен способностями, которыми другие похвастаться не могли. То и дело случались стычки, и мне не раз приходилось примирять детей. Уже в те годы Рудольф упорно шел к своей цели. Ему очень нравилось танцевать. Помню, как его отец сказал мне: “Не хочу, чтобы мой сын был артистом. Лучше, если после школы он получит высшее образование, станет инженером и будет твердо стоять на ногах”. Он даже просил меня повлиять на Рудика, но влиять было бесполезно».

В канун 1945 года Фарида Нуреева стала счастливой обладательницей единственного билета на балет – спектакль «Журавлиная песнь»[3], который давали в стенах Башкирского государственного театра оперы и балета.

«Тогда наша Уфимская опера отличалась особым блеском, дав приют многим эвакуированным артистам Московского Большого и Ленинградского Кировского театров. Однако и сама по себе Уфимская балетная труппа, на мой взгляд, ни в чем не уступала, скажем, труппе маркиза Джорджа де Куэваса, с которой мне суждено было познакомиться впоследствии».

В тот вечер на сцене должна была блистать звезда башкирского и советского балета Зайтуна Насретдинова.

«Это было после окончания войны. За эти годы естественная любовь к музыке и балету, присущая каждому русскому, стала еще сильнее. Люди были готовы отдать все в обмен на кратковременное избавление от кошмара повседневной жизни», – писал в своих воспоминаниях Рудольф Нуреев.

Если бы только могла Фарида разделить доставшийся ей билет, как мандарин на дольки, раздать их – яркие, солнечные, ароматные – всем своим чадам. Но что если попытаться пройти в театр впятером? Она просто скажет, что не с кем оставить детей.

Уже будучи знаменитым танцором, Рудольф часто и открыто заявлял, что суеверен, регулярно просматривает гороскопы и не оставляет без внимания знаки судьбы. Не было ли то, что произошло в тот вечер, одним из таких знаков?

«У дверей театра волновалась огромная, нетерпеливая толпа. Она нарастала и так сильно напирала, что в какой-то момент двери театра сорвались с петель и рухнули, открылся широкий проход, и мы оказались буквально втянутыми внутрь. Так, во всеобщем хаосе пятеро Нуреевых прошли в театр по одному билету».

Представшая взору семилетнего мальчика картина сразу же заворожила его. Все здесь разительно отличалось от того, что он наблюдал в повседневной жизни, все приводило в священный трепет: струящийся свет хрустальных люстр, тяжелый бархат портьер, цветные стекла, позолота, но главное – волшебство на сцене, от которого невозможно было оторвать глаз. Танцовщики порхали в воздухе, подобно птицам, «преодолевая законы равновесия и тяготения.

Спустя сорок лет, рассказывая журналистам о своем партнере по сцене, экс-этуаль[4] Парижской национальной оперы Ноэлла Понтуа вспоминала: «Рудольф буквально парил над сценой. Он прыгал так высоко, что можно было успеть сфотографировать момент его зависания в воздухе».

В молодые годы нельзя заглянуть в свою жизнь, как в учебник истории, нельзя со стопроцентной точностью угадать, что будет написано на той или иной странице, но услышать «зов», почувствовать свое предназначение возможно. И у Рудика это получилось.

«Я ощутил, как покинул реальный мир, как меня захватила мечта. С этого незабываемого дня я не мог думать ни о чем другом. Я был одержим. Тогда же родилось мое непоколебимое решение стать балетным танцовщиком. Все больше уверялся я в том, что родился, чтобы танцевать».

Да и как не укрепиться в мыслях о своих неординарных способностях, если даже окружающие взрослые останавливаются на полпути, засматриваются, рассыпают похвалы.

«Тебе следовало бы устроить сына в Ленинградскую балетную школу, Фарида. У него – талант. Кроме того, для поступления сейчас самый подходящий возраст», – не раз советовали педагоги и знакомые. Мама только улыбалась. Их семья едва сводит концы с концами. Какой уж тут Ленинград. И все же похвалы в адрес сына радовали ее сердце.

«В те годы мама была моей союзницей», – с удовольствием отмечал в одном из своих интервью Рудольф.

Всей душой полюбивший народные танцы, доводящий до совершенства каждое свое движение, уже в десятилетнем возрасте Рудик интуитивно понимал, как требуется вести себя на сцене, чтобы взгляды зрителей были прикованы именно к нему. Один из преуспевающих учеников средней школы (по словам Нуреева, он стал лучшим, благодаря своей способности все впитывать с первого раза). Теперь он садился за учебники с большой неохотой. Бросить школу! Уехать в Ленинград! Стать выдающимся танцовщиком!

Упиваясь маленькими своими победами в Уфимском детском фольклорном ансамбле, в котором танцевал, после выступлений мальчик раскладывал свои сценические костюмы на кровати и часами любовался ими. Он понимал, чего хочет и какой должна быть его дальнейшая жизнь, но…

«Как этого достичь? Чтобы уйти от реальности, я воображал, что однажды придет кто-то, возьмет меня за руку и поведет по верному пути».

Этим кем-то стала судьба. Она не давала Рудику покоя, подталкивала, побуждала мечтать и действовать. Она же привела его, одиннадцатилетнего мальчика к женщине, которую без преувеличения можно назвать балетной крестной матерью Рудольфа Нуреева. Справедливости ради, стоит отметить, что только благодаря воспитаннику, имя Анны Удальцовой узнал весь мир.

«Как-то наша пионервожатая взяла меня в Уфимский Дом ученых, где я познакомился с одной очень старой женщиной, Удальцовой, которая оказалась почти настоящим балетным педагогом. Я говорю “почти”, потому что фактически она никогда не преподавала, но обладала чрезвычайной музыкальностью и высокой культурой, а много лет тому назад танцевала в кордебалете Русского балета Монте-Карло(Ballet Russe de Monte-Carlo)[5].

Мне суждено было завоевать симпатию этой замечательной, семидесятилетней женщины, каждое лето выезжавшей в Ленинград, чтобы увидеть, что есть нового в мире балета. Возвращаясь в Уфу, она все подробно описывала нам, открывая перед нашим провинциальным взором широкую картину мира. Именно Удальцова впервые рассказала мне об Анне Павловой. Она, вероятно, узнала ее еще во время «Русских сезонов»[6] Дягилева. Удальцова поведала мне о том, что Павлова дала миру, рассказала, как эта, величайшая из балерин трудилась, чтобы обрести свою безукоризненную технику», – писал Рудольф Нуреев.

Вышедшая в свое время за офицера царской армии, балерина Анна Ивановна Удальцова вместе с мужем была сослана в Уфу. Вот как вспоминала она время общения с одним из любимых своих воспитанников: «Я занималась в Уфе самодеятельностью. У меня был детский кружок, в котором я обучала ребят танцевать. Детей было много, все разные, но особое внимание я обратила на Рудольфа. Это был маленький, неухоженный, молчаливый мальчонка. У него был абсолютный слух, безусловные способности и поразившая меня, фанатичная любовь к танцам. Когда мальчик повзрослел, я была одной из тех, кто считал, что Рудольфу обязательно надо ехать в Ленинградскую балетную школу учиться, получать диплом. Однако добиться этого было не так-то просто. Его отец выступал против занятий сына. Он просто-таки преследовал мальчика, полагая, что быть артистом – позорно».