Рустам Агамалиев

Эффективное чтение. Техники «нечтения» для профессионального роста

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Рустам Агамалиев, 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *

Предисловие, или план того, что задумано

Читать меня научили мама и папа. Я до сих пор помню, как на стене висели слоги: «на», «но», «ну», «ны».

Помню, как я страдал оттого, что не мог просто соединить буквы «н» и «а» и сделать слитное, плавное «на». Помню, как папа улыбался, когда я понимал каждую букву по отдельности, но не мог их связать и как при этом волновалась мама. Закрываю глаза и вижу: ковер с узорами, справа – в нише стены – чугунная печь, в которой горит газовый фитиль. Вижу большое окно, свой маленький столик и кресло, в котором любил разваливаться. Они до сих пор стоят в том доме. Только эти два кресла, стол и диван, на котором я спал в детстве, и остались в доме, где я родился и полюбил читать.

Помню первую книгу, впервые прочитанную не потому, что сказали, а потому, что захотел сам. У нее не было финала: часть книги была порвана, а окончание романа утеряно. Она, кстати, до сих пор не дочитана. Прошло уже больше тридцати лет, а закончить ее я так и не сподобился, хотя сделал первый шаг для этого – купил роман в магазине, только теперь уже своему сыну, чтобы узнать вместе, чем все закончилось.

С той книги зародилась любовь к чтению, а на развитие этого чувства ушли следующие три десятилетия. Сегодня тот мальчик, что не мог связать «н» и «а», прошел долгий путь, который привел его снова в школу, к парте, только теперь с другой стороны. Я учу детей иностранному языку и делаю это с огромным удовольствием. Язык, оказывается, тоже текст, облеченный в разные формы: буквы на бумаге, аудио или видео.

Исследование, которое я проводил последние несколько лет, привело меня к выводу, что недостаточно умения бодро складывать буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения, а предложения – в абзацы текста. С этим текстом еще нужно что-то сделать. Пять лет работы в школе, несколько десятков прочитанных книг и сотня научных статей на тему того, как работать с информацией, помогли понять, что и как делать с изученным текстом.

Этим пониманием в широком смысле слова я и хочу поделиться с вами, читателями этой книги. Я убежден, что приемы и методы, о которых буду я рассказывать далее, достаточно универсальны. Спектр материалов, к которым их можно применить, весьма широк: от книг и научных статей до подкастов и видеороликов.

Небольшая часть этой книги посвящена теории. Из первой и второй глав («Символы на бумаге. Понимание языка. Понимание слов» и «Текст и мышление. Влияние, которое оказывает текст на читателя») вы узнаете, как мы декодируем символы на бумаге и что значит «прочесть что-то».

В третьей главе «Загадочная роль требовательного чтеца. Сложный путь к осмысленной работе с информацией» я познакомлю вас с ролью требовательного читателя; и, на мой взгляд, это наиболее важная часть книги, которая поможет понять, в кого превратится читатель, если перестанет читать и начнет «не-читать».

В четвертой и шестой главах («Чтение. Как нужно читать и как можно “не-читать”, но при этом становиться умным» и «Отношение к чтению, которое превращает развлечение в образование») я представил концептуальный взгляд на процесс «нечтения» и на тот результат, к которому такая практика может привести.

В пятой главе «Наука о важности подготовки к чтению» вы узнаете о результатах двух исследований, подтверждающих мою гипотезу о том, что подготовка к чтению значительно повышает глубину понимания материала.

Седьмая глава «Скимминг. ИСЧОП. ЗХУ. ВОСУ» описывает методы «нечтения», знакомит читателя с приемами и техниками, используя которые, можно значительно эффективнее работать с книгами, статьями, подкастами и видеороликами.

Восьмая глава «Сканирование. Процесс вдумчивого чтения (анализ). Диалог с автором» представит иной взгляд на работу с информацией. Здесь я расскажу, как следует обращаться с информацией, которая объективно несет в себе ценность для читателя. Вы познакомитесь с методом анализа текста, узнаете, какое отношение к этому имеет улитка, и поймете, как начать диалог с автором.

В девятой главе «Развлекательное чтение» я раскрою читателю ряд трюков и простых механик, которые использую для чтения художественных книг, применяю при просмотре фильмов и в компьютерных играх.

В послесловии «Эссе о заметковедении» состоит из коллекции моих эссе, созданных за последние несколько лет. В них я в общих чертах описываю, что такое заметковедение и как оно связано с «нечтением».

Вся книга изобилует упражнениями, при выполнении которых читателю потребуется делать записи на страницах, производить манипуляции с текстом, фиксировать свой опыт.

Приготовьтесь: когда вы перевернете последнюю страницу книги, вы уже не будете тем читателем, который ее открыл.

Вперед!

Глава 1. Символы на бумаге. Понимание языка. Понимание слов

Читают все. – Что значит «прочитать»? – Текст 3.0. – Информационный взрыв. – Роль и место школы в развитии умения читать. – Верхняя и нижняя части веревки Скарборо. – Контекст, в котором используется язык. – Социальный характер чтения. – Список литературы

Читают все

Все читают. Каждый из нас так или иначе начинает и заканчивает день с чтения. Буквы на бумаге, экране смартфона, обертке шоколадного батончика пронизывают все уровни жизни и, на мой взгляд, являются чем-то большим, чем читатель себе представляет. Хотим чему-то научиться – ищем соответствующую книгу, статью или инструкцию. Желаем узнать, в какую сторону повернуть на автостраде, – изучаем информацию на указателе. Думаем, что заказать в любимом ресторане, – читаем меню. Договариваемся о встрече – обмениваемся с собеседником сообщениями. Владелец этой книги, как и все остальные, кто работает с информацией, надеюсь, тоже ее читает. Умение записывать и считывать информацию со всевозможных поверхностей открывает человеку возможность сохранять и передавать знания куда угодно и когда угодно.

Культура чтения с каждым столетием изменялась. До изобретения в XV веке печатного пресса производство книг было дорогостоящим предприятием. Монахи кропотливо переписывали каждую страницу вручную. Книга была редким и дорогим объектом, достоянием элиты. В 1450 году Иоганн Гутенберг представил печатный станок, благодаря хитроумным технологическим приспособлениям которого издателю удавалось производить книги быстрее и качественнее, чем позволял ручной труд. Как следствие, цена создания книги существенно снизилась, а чтение стало доступным большей аудитории, что, в свою очередь, стимулировало развитие грамотности.

С распространением грамотности в Европе возросла популярность романов. В XVIII–XX веках произведения Дефо, Конан Дойля, Лондона читали чуть ли не в каждом доме, где был хотя бы один человек, умевший это делать. Художественный роман стал не только публичным, но и личным, где каждый мог найти что-то для себя. Приблизительно в тот же период в русской литературной культуре чудесным образом сложилось множество факторов, которые создали условия для появления Пушкина и Лермонтова, а в дальнейшем – неподражаемых Тургенева, Достоевского и Толстого.

Развитие печати привело к росту популярности газет, появлению бульварных романов, самиздата, а середина ХХ века отметилась бумом массового книгопечатания, когда прилавки книжных магазинов и развалов заполонили издания в мягкой обложке. Конец ХХ и начало ХХI века ознаменовались появлением интернета и цифровых технологий. Сайты, личные блоги, социальные сети создали нескончаемый поток текста, а книги в электронном формате, которые можно открыть на экране гаджета, позволяют читателю носить с собой целые библиотеки.

XXI век увел нас еще дальше от привычных черно-белых листов с текстом, предложив иммерсионное чтение, то есть чтение с погружением в среду цифровой, виртуальной и дополненной реальности. Интерактивные книги дают читателю не только текст и неподвижные картинки, но и возможность послушать музыку, посмотреть видео. Все они содержат информацию, с которой можно работать.

Чтение из относительно простого процесса интерпретации символов превратилось в тугую веревку тесно переплетенных навыков, таких как умение фильтровать информацию во всем ее многообразии, оценивать качество источников и их подачу. Таких, как навык чтения сложных, неоднородных текстов, содержащих слова, цифры и изображения. Таких, как умение распознать, какую ценность несет читателю информация, зашифрованная в тексте, и какое влияние оказывает на него.

Что значит «прочитать»?

Чтение – это процесс не только соотнесения написанных символов со звуками, но и понимания услышанной устной речи. При считывании информации читатель неосознанно использует набор стратегических и автоматических навыков владения устной и письменной речью, а также умение извлекать смысл из написанного или услышанного текста.

Американский психолог Холлис Скарборо в своей работе Connecting Early Language to Later Reading (Dis)Abilities представила чтение в виде комбинации восьми навыков[1]. Она предположила, что чтение можно рассматривать через призму двух ключевых аспектов: понимания языка и распознавания слов. Каждый из аспектов сам по себе является сложным переплетением того, что необходимо знать и применять опытному чтецу.

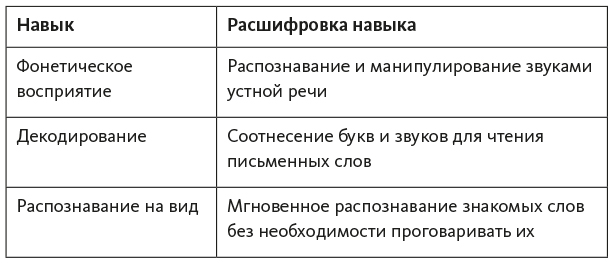

Я расшифровал каждый отдельный навык и представил информацию в двух таблицах ниже.

Понимание языка

Понимание слов

Верхняя часть веревки, в которой переплетаются опыт, словарный запас, грамматика, логика и умение распознавать типы текста, отвечает за умение читателя выбирать стратегию чтения. Достоин ли текст того, чтобы прочесть его полностью или частично, или достаточно пробежаться глазами по аннотации, предисловию и заключению? Нижняя часть веревки отвечает за автоматизацию процесса: чем сильнее эти навыки развиты у чтеца, тем быстрее и точнее он воспринимает текст.

Две части веревки образуют процедурные и автоматические аспекты чтения. Развитие навыков понимания языка и понимания текста способствует формированию умственных способностей высокого порядка, помогающих глубже осмыслять прочитанный текст. Навыки каждой отдельной нити, собранные в веревку, дают читателю возможность без труда ориентироваться среди слов, цифр и изображений. Позволяют глубоко понять мысли, заключенные в книге, статье или подкасте. Предоставляют способы одновременного манипулирования многочисленными идеями из разных источников в разных контекстах.

Часто за умение читать принимается нижняя часть веревки, то есть навыки, которые относительно легко формируются и автоматизируются еще в начальной школе. Согласен, что в большинстве случаев для чтения этого достаточно, например когда мы листаем ленту социальной сети или ищем глазами указатель поворота на дороге. Но даже автоматические аспекты чтения и понимания слов в XXI веке претерпели значительные изменения. Теперь недостаточно соотнести символ со звуком и сложить из него слово.

Текст 3.0

Слова и смыслы, длительное время передаваемые нами, стали снова, как пять тысяч лет назад, выражаться картинками – эмодзи. У шрифтов появились сотни тысяч разнообразных способов написания, они могут иметь различные формы, наклон, выделения. Попробуйте дать учащемуся второго класса текст, написанный шрифтом Propaniac Regular[2], – в глазах ребенка будут растерянность и непонимание. А еще буквы, которые в прошлом веке принято было видеть в книгах и на вывесках магазинов, «перепрыгнули» на другие поверхности: на указатели пути на асфальте, граффити на стенах, надписи на упаковках чипсов; они появились в телевизионной рекламе, титрах на экране и во многих других местах, ранее не служивших для передачи текстовой информации.

Способы предъявления текста читателю тоже изменились. Сегодня это не только линейный текст, но и вложенные списки, графические и логические диаграммы, инфографика и многое другое. Вместе с появлением новых способов представления информации изменилось и то, как читатель воспринимает ее. В качестве примера я переписал предыдущий абзац в виде списка:

• Шрифты имеют разные формы, наклон, выделения.

– Написание букв стало многообразным.

□ Буквы приобрели десятки тысяч новых способов написания.

– Попробуйте дать учащемуся второго класса прочитать текст, написанный шрифтом Propaniac Regular.

□ В глазах будет растерянность и непонимание.

• Буквы, которые еще в прошлом веке принято было видеть в книгах и на вывесках магазинов, «перепрыгнули» на другие поверхности.

– Указатели пути на асфальте.

– Граффити на стенах.

– Упаковка чипсов.

– Телевизионная реклама.

– Титры на экране.

Мой хороший знакомый Зонке Аренс, человек, вклад которого в развитие инструментов интеллектуального труда сложно переоценить, говорит, что любой интеллектуальный труд начинается с письма[3]. Я не в полной мере с этим согласен. По моему скромному мнению, любой интеллектуальный труд начинается не с письма, а с чтения, а заканчивается как раз письмом. Студенты записывают конспект после того, как услышали или прочитали текст, профессионал делает записи во время встречи, а читатель комментирует любопытные идеи и мысли автора при чтении книг и статей.

Форма записи конспекта может принимать разный вид:

• линейный текст;

• аутлайн, или текст, оформленный списком;

• заметки Корнелла[4];

• интеллект-карты;

• скетч-заметки;

• логические диаграммы;

• концептуальные карты.

Линейный текст – традиционный способ записи, когда идеи следуют одна за другой в едином потоке. Такой текст удобен для фиксирования мыслей по мере их поступления, но требует от читателя понимания, куда и зачем записывать обновленную информацию.

Аутлайн, или текст, оформленный списком, – структурированное представление материала в виде перечня с иерархией пунктов и подпунктов. Аутлайн помогает увидеть структуру информации, выделить главные и второстепенные идеи и четко следовать логике изложения.

Заметки Корнелла – метод, в котором лист бумаги делится на три зоны: основное поле для записей, колонку для ключевых слов и терминов, а также секцию для резюме. Заметки Корнелла помогают структурировать материал, акцентируя внимание на ключевых идеях и поддерживая закрепление знаний через краткое обобщение.

Интеллект-карты – визуальные схемы, где информация представлена в виде связанных между собой узлов и ветвей. Такой формат особенно полезен для активного запоминания и глубокого понимания, так как он задействует оба полушария мозга и стимулирует ассоциативное мышление.

Скетч-заметки – визуальные конспекты, сочетающие текст с рисунками и символами. Они упрощают восприятие информации и позволяют запоминать основные идеи за счет визуальных ассоциаций, делая их отличным инструментом для людей с визуальным стилем восприятия.

Логические диаграммы – схемы, организующие материал по принципу причинно-следственных связей, последовательности или взаимосвязей между идеями. Логические диаграммы помогают лучше понять структуру информации и способствуют выявлению основных и дополнительных связей между элементами содержания.

Концептуальные карты – более сложные структуры, где информация представлена в виде сети понятий, связанных логическими связями. Концептуальные карты развивают способность к интерпретации информации, так как требуют интеграции новых знаний с уже существующими и отображают связи между разными элементами знаний.

Средствами конспектирования может выступать что угодно – от традиционной ручки с бумагой до экзотических текстовых редакторов и голосовых заметок.

Карты, диаграммы, списки, инфографика, книги, научные публикации, статьи в блогах, короткие записи в социальных сетях – малая доля того, какие формы приобретает текст в XXI веке. На мой взгляд, это не самая значимая трансформация. То, что серьезно преобразовалось за столетия с момента изобретения Гутенбергом печатного пресса, стало особенно заметно в последние двадцать лет – это сам язык, которым пишут текст, и объем производимых слов.

Информационный взрыв

Михаил Наумович Эпштейн когда-то написал крайне любопытную статью «Информационный взрыв и травма постмодерна»[5], в которой он освещает феномен взрывного роста производства информации. С ним трудно не согласиться: количество производимой информации, которая практически полностью состоит из текста, выросло до невообразимых объемов. В 2022 году аналитики DOMO, американской компании, специализирующейся на инструментах бизнес-анализа и визуализации данных, представили очередной отчет Data Never Sleeps[6], в котором требовательный читатель заметит, помимо цифр и букв, тревожную тенденцию. Составители отчета в форме инфографики наглядно показали объем информационного шума, произведенного человеком в 2022 году. Вот лишь некоторые цифры.

Количество информации, производимой человечеством ежеминутно:

• 16 миллионов текстовых сообщений;

• 231,4 миллиона электронных писем;

• 1 миллион часов видеостриминга на «Ютубе»;

• 104,6 тысячи часов зум-конференций.

Все это текст в той или иной форме. Много ли его? Однозначно ответить сложно. Много по сравнению с чем или с каким историческим периодом? Точно можно сказать, что легкость создания текста привела к появлению огромного объема информации, что, в свою очередь, изменило ее качество.

Чтение диалогов Платона и книг Джеймса Клира[7] – это два совершенно разных процесса. Проза Платона медленная, она подталкивает читателя к непростому поиску ответов на, казалось бы, простые вопросы. Проза Клира, на мой взгляд, слишком прямолинейна: чтобы найти что-то практическое, нужно серьезно интерпретировать его текст. Ставя в один ряд Клира и Платона, я хочу лишь подчеркнуть, что оба автора делятся с читателем мудростью. Однако качество этой мудрости претерпело значительную трансформацию. Если в прошлом автор мог себе позволить на протяжении нескольких страниц раскрывать одну мысль под разными углами, то сейчас у читателя иной запрос – не глубина, а краткость и скорость развития идей.

Роль и место школы в развитии умения читать

Сложно оспорить важность понимания фонетики, грамматики, синтаксиса и семантики языка. Интуитивное знание этих аспектов обеспечивает беглое и относительно быстрое чтение. А поскольку цель учителей начальной школы – научить читать бегло и относительно быстро, постановкой этих навыков они и ограничиваются, отводя малую роль работе, обеспечивающей глубокое понимание текста. Трагизм того, что мы не умеем понимать прочитанный текст, начинает проявляться в старшей школе.

Начиная с девятого класса ученики участвуют в школьных и университетских научных конференциях. Руководители научных проектов предоставляют различную поддержку ученикам во время подготовки и защиты работ, помогают в поиске, написании и оформлении исследований. Тем не менее дети испытывают колоссальный стресс, и связан он не с написанием работы, соблюдением сроков или корректным оформлением, а с тем, что им сложно понять научный текст, – требуется «переводчик».

Приведу пример из биологии. Терминология, использованная в учебнике для девятого или десятого класса, значительно отличается от той, что использует, например, Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген». Чтобы понять Докинза, ребенок должен расширить словарный запас и ознакомиться с новыми терминами. Только после этого знания ученика позволят понять, что написал ученый.

Верхняя и нижняя части веревки Скарборо

Если у читателя возникло впечатление, что со сложностями, описанными выше, сталкиваются исключительно ученики старшей школы, оно ошибочно. Окончив школу, выпускник предполагает, что умение быстро и бегло воспринимать написанные слова и называется чтением, что, по сути, правда лишь отчасти. Вернитесь к изображению веревки: умение бегло читать – это нижняя часть, верхняя отвечает за иной набор навыков. Умение читать формируется, когда читатель понимает и слова, и язык, которым написан текст.

Во время учебы в институте лингвистического и педагогического образования меня аккуратно – без стресса и последующего отвращения – познакомили с философией. Изучение трудов Аристотеля, Платона, Витгенштейна и многих других выдающихся личностей сначала вызывало некоторые опасения, а потом – любопытство, которое переросло в недоумение. Читая «Диалоги» Платона, я понимал каждое отдельное слово или даже целые предложения, но смысл того, как они связаны друг с другом и со мной, ускользал.

Хорошо развитые навыки беглого чтения и понимания слов не позволяли понять язык, использованный Платоном, и смысл, который этим языком передавался. Чтение комментариев и консультирование с профессорами философии приоткрыли глаза на любопытный факт: понимание диалогов требует от чтеца значительно больше, чем просто умение бегло читать.

Для понимания языка и декодирования смыслов, а не только слов, читателю «Диалогов» необходимо знать исторический контекст, особенности взаимоотношений между реально существовавшими и вымышленными персонажами, иметь представление о приемах, использованных Сократом, которого Платон описывает в своих диалогах.

Фонетика решает задачу чтения: она акцентирует внимание на связи между звуками и буквами, позволяет декодировать написанное слово. Словарный запас же определяет набор слов, который читатель без проблем понимает: ему не требуется консультироваться со словарем для понимания их значения. Например, понятие «парадокс» нам может быть знакомо из повседневного контекста, а понятие «апория», которое используется в дискурсе философов, – нет, хотя смысл одинаковый.

Человек без опыта изучения философии может не знать словаря, используемого в коммуникации между философами. Истинное понимание языка – это способность не прочесть слова в соответствии с набором букв, а понять общий смысл текстов, написанных для разных областей: математики, истории, физики, химии. Разными людьми: учениками и педагогами, режиссерами и актерами. Список можно продолжать и продолжать. Каждая дисциплина имеет уникальный для нее словарь терминов и понятий и особенный контекст использования уже известных слов.