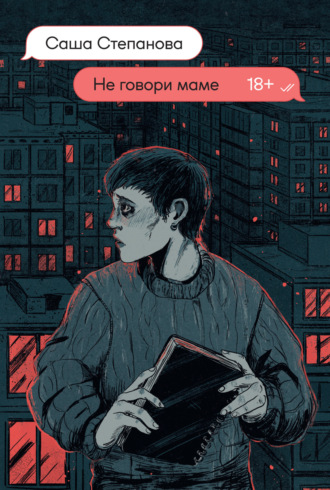

Саша Степанова

Не говори маме

Книга издана с согласия автора

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения правообладателя.

© Саша Степанова, 2023

© Издание, оформление. Popcorn Books, 2024

Cover art by Evangeline Gallagher © 2024

* * *

Пошел мужик в лес на охоту, никакого вещества не принес, только сказку с очень дурным концом.

«Мешок без дна», фильм Рустама Хамдамова

Запчасти для счастья

Все вокруг повторяли: «Как можно было не заметить такое?»

Страшно думать, но и перестать не получается – как можно было не заметить такое, когда мы гуляли, смеялись, дышали и иногда спали вместе?

Теперь моя электричка то летит, то крадется к станции «Красный Коммунар». В новую жизнь. От старой остался твой конверт с кривой припиской: «Посмотри, кем я стал. Только не говори маме». Он пришел заказным письмом – забрала на почте вчера вечером, но так и не вскрыла. Сейчас я отрываю край – внутри листки с распечатанным текстом.

Я должна была прочесть это и решить, как нам обоим жить дальше? Пойти в полицию? Вопреки всему поклясться тебе в любви и верности? Или сначала поклясться, а потом – в полицию?

Эти журналисты нарочно выбрали лучшее фото, ты там совсем как в жизни: волосы на глаза, приоткрытые губы, в расфокусе – городские огни. Я не знаю, кто сделал снимок, кто поймал тебя в объектив, кто был рядом с тобой и увидел тебя таким. Они хотели показать, что убийцы бывают симпатичными, интересными, умными, душой компании, что в убийц можно влюбиться… Тебя уже нет, но в тебя все равно влюбляются.

Тебе, наверное, плохо было, а я ничего не заметила.

Знаешь, я поступила в колледж. Экономика и бухгалтерский учет – почти как в Вышке[1]. Буду учиться здесь, зато не потеряю время: через год и десять месяцев – диплом. Мне нужно было уехать, дома стало… тяжело. Невозможно.

До сих пор ловлю себя на том, что боюсь людей. Нет ничего хуже их взглядов. Будто кто-то может меня узнать, и все начнется заново. Я боюсь подъездов, незнакомцев в лифтах, боюсь кассирш в супермаркетах, социальных сетей, сумасшедших старух, мамочек с колясками, блогеров, попрошаек, пассажиров метро… У меня паранойя. И вот этой стопки бумаг на коленях я боюсь тоже. Не могу заставить себя прочесть. Вдруг со мной действительно что-то не так? Вдруг я тебя пойму?

Садистка – самое невинное из того, как меня теперь называют.

Я читала про жен маньяков, но стало только хуже. Джули Баумайстер находила на участке фрагменты костей и внушала себе, что это реквизит медицинской школы отца-анестезиолога. Дарси Брудос не слышала криков жертв, которых ее муж пытал в гараже за домом. Елена Попкова не верила, что ее муж совершил восемьдесят убийств, и бросила его только после приговора суда. Феодосия Чикатило не замечала крови на одежде супруга и его приставаний к собственному внуку. «Как же так, Андрей?» – спросила она после ареста.

Как же так, Март?

Людмила Сливко считала своего мужа стеснительным и скромным, а он не ложился с ней в постель, потому что предпочитал мальчиков из турклуба «ЧЕРГИД». Он их пытал. Здание клуба потом подожгли местные жители.

Машина, которую ты подарил, сгорела прямо на парковке у дома – какой-то журналист отыскал и ее, и мой адрес. В статье номер машины был скрыт, но потом та же самая фотография появлялась в других – уже с номером…

Жены маньяков меняли паспорта и прописки, забирали детей и бежали туда, где их никто не знал. У меня теперь тоже другая фамилия – мамина, и Майя Жданова, встретив Майю Зарецкую, не узнала бы в ней себя. Я покрасила волосы в черный и обрезала их так коротко, что голова кажется теперь совсем невесомой. И шее непривычно холодно – я научилась носить шарф и шапку, совсем как в детстве. Даже город сменила, но не могу сменить себя – сделать то единственное, что могло бы мне помочь.

Он смотрит на меня. Мужчина напротив. Смотрит дольше, чем принято между попутчиками, и пристальнее, чем если бы я показалась ему интересной. Он точно меня узнал – и скажет. Сейчас он скажет мне…

«Та самая тварь из новостей!»

Половину моего лица закрывает медицинская маска, но это не помогает. Я прячу глаза, делаю вид, что увлечена своими бумажками, хоть и не собиралась читать. Мельком замечаю несколько фраз. Этого достаточно, чтобы понять: у меня в руках твой дневник.

Я презираю нищих духом. Я презираю страждущих. Я презираю кротких. Я пре…

Господи, думаю я, хватая свои вещи и устремляясь к тамбуру, неужели мне придется прочесть это, чтобы поверить: ты избивал бездомных, отрабатывал на них приемы армейского боя и резал еще живых людей, как скот?

Я не поверила даже после того, как увидела фотографии тех, кого ты вот так.

Я ничем не лучше Феодосии Чикатило.

Кстати, он ей ответил – за мутным стеклом тамбурной двери тянется бесконечный бетонный забор с колючей проволокой, дальше ангары, трубы и очертания жилых домов с редкими огоньками окон, – он ответил ей – шесть утра, небо обметано тучами, собирается дождь: – «Фенечка, я тебя не послушался. Ты говорила – лечись, а я не послушался».

Здесь нет никаких красок, кроме черной и серой. Пахнет сыростью. И даже фонари какие-то простуженные.

Я начинаю ненавидеть этот город с первого шага. Никто, кроме меня, на станции «Красный Коммунар» не выходит, и я в одиночестве стою с чемоданом и сумкой, вглядываясь в туман. На мгновение меня посещает трусливая мысль, что тетя Поля забыла о моем приезде, но нет – она появляется из дверей вокзала и спешит ко мне с протянутыми руками.

– Доехала нормально?

«Нормально» между нами означает, что никто не кинул в меня гнилым фруктом. Тетя Поля берется за чемодан, и мы идем к надземному переходу через пути, по которым связкой горелых сарделек тянется товарный состав. Наконец-то стягиваю маску, первый раз по-настоящему вдыхаю местный воздух.

Город поездов и вечных сумерек. Большинство местных жителей работают на вагоностроительном заводе – сейчас они унылыми запятыми в черных куртках прячутся под навесом остановки. Перестук колес по рельсам не затихает, вскрикивает электричка; люди делают вагоны, на которых никуда не уедут, чтобы заработать денег на продукты, которые съедят ради сил на то, чтобы делать вагоны.

Мы спешим. Отражение моих ботинок мелькает в мокром асфальте. Тетя Поля опаздывает на смену, а я должна успеть позавтракать до начала занятий. Обгоняем редких пешеходов, минуем пустующие в это время павильончики рынка. За решеткой ограды мокнут ржавая железная горка, перекошенные качели и веранда, разрисованная облупленными смешариками. Возле закрытого продуктового магазина, схватившись за голову, покачивается похмельный мужик с седыми волосами. Хмурая женщина тащит за руку сонного малыша в криво натянутой шапке.

Наконец сворачиваем во двор и идем по тропинке между кирпичными пятиэтажками и пустырем с торчащей в центре опорой ЛЭП. Монотонно гудят провода.

– Вот наш дом, – говорит тетя Поля. – Адрес: Электровозный проезд, 60, квартира 14. Запомни.

«Наш дом» на один этаж выше остальных и чуть более новый – не послевоенный, а времен хрущевской оттепели. Тетя Поля вдавливает три кнопки кодового замка. В подъезде воняет, как в сотнях других таких же, – грехом уныния.

– На второй, на второй поднимайся!

С каждым шагом густо исписанные стены сообщают мне все больше тайн здешних обитателей в подробностях, которых я знать не хочу.

За дерматиновой дверью нас встречает дымчатая кошка. Она обмахивает хвостом дверной косяк и удаляется, а я пытаюсь поверить, что вот он, мой новый дом – темный, размером с кроличью нору, с запахом всего чужого.

Пока я разуваюсь, тетя Поля стоит у двери со связкой ключей в руках. Мне кажется, она за что-то на меня сердита.

– Твоя комната по коридору налево.

Как раз туда только что шмыгнула кошка. Я проследила за ней взглядом.

– Вон Манька дорогу показывает, – добавляет тетя чуть мягче и кивает на трюмо. Оттуда, прикрепленный к зеркалу липучкой, улыбается дурацкий игрушечный шут. – Я тебе проездной купила и заказала дубликат ключей. У меня сегодня сутки, на ужин разогрей пельмени и бутерброды сделай. Поняла?

– Поняла, – говорю я захлопнувшейся двери.

Здесь непривычно тихо, у нас дома никогда не бывало такой тишины: гул машин с Шипиловского проезда не затихал даже ночью. Сейчас я отчетливо слышу, как пролетает вдалеке очередная невидимая электричка. Стук каблуков по лестнице. Жужжание холодильника.

Я осторожно захожу туда, где скрылась пушистая Манька, и смотрю на нее, лежащую поверх покрывала, – только бы не замечать выцветших обоев со следами содранных плакатов, чужих учебников на полке, продавленного компьютерного кресла… Ничего, привыкну. Разве что под кровать лучше не заглядывать. Красно-синий спортивный мат возле шведской стенки тоже внушает опасения. Да и ковер – не похоже, чтобы тетушка фанатично под ним пылесосила. Куда еще я бы спрятала порнографические журналы, если бы была моим двоюродным братом Димкой? Хозяйничать в его комнате неловко, но особого выбора нет – на ближайший год она моя.

Как же так, Март?

Твое имя звучит здесь неуместно.

В кухне пахнет табачным дымом и кофе. Под салфеткой – два сваренных яйца. Чайник еще горячий. Есть совсем не хочется, но вроде бы зачем-то нужно, поэтому я подставляю руки под тонкую струйку чуть теплой воды из-под крана, вытираю их вафельным полотенцем и сажусь на краешек стула.

Осколки скорлупы покалывают мне пальцы.

Мы тогда ехали в метро, точно, в метро, у тебя были кошачьи уши – на ободке, конечно, но в твоих отросших волосах ободка видно не было, и поэтому казалось, что уши растут сами по себе, в придачу к твоим собственным, – а на носу почему-то пластырь, прямо на переносице. Я не успела спросить, что у тебя с лицом, потому что на нас смотрели абсолютно все. На твои уши, на мою юбку. Да, я держала руками юбку – черную, из фатина, – чтобы ветер из открытых окон вагона не натянул ее мне на голову, а ты говорил, что ветер создают поезда. Они выталкивают воздух из тоннеля, как выталкивает лекарство поршень шприца. «Можно сделать первый вагон обтекаемым», – сказала я. «Тогда бы мы задохнулись, – ответил ты. – Искусственная вентиляция. Поезда гонят воздух, чтобы мы могли дышать».

Мы вышли, чтобы перейти на другую ветку, там была эта девочка: она сидела на коленях, поддерживала одной рукой огромный живот, а другую лодочкой протягивала перед собой.

Март, помнишь, что ты сделал?

Остановился, начал рыться в рюкзаке. Я подумала, что ты ищешь мелочь, а ты достал новую сигаретную пачку, снял с нее пленку, выдернул из-под крышки фольгу и сунул этот мусор ей в ладонь. И я ничего не сказала, ничего не сделала. Я боялась оглянуться, только потом уже думала, что должна была как-то… Должна была. Как-то.

Я запрокидываю голову быстрее, чем успевают вытечь слезы. Хватит говорить с ним. Перестань с ним говорить.

Из-под очистков скорлупы выглядывает полустертый Микки Маус. Димкина тарелка была, наверное. А теперь он в армии, и я занимаю его комнату, его кровать, его стол. Слушай…

Хватит.

После электрички я чувствую себя невыносимо – нас разделяет апрель, но людей с таким именем очень мало, значит, это не считается, – грязной, но на душ совсем не остается времени, – спасибо, теперь мне не так обидно, что родители назвали меня как предмет одежды, – поэтому я мою и убираю посуду, нахожу в рюкзаке наушники, вешаю их на шею и снова – Мартин и Майя, Март и Майка, Мартик и Майечка, сладкая парочка – надеваю куртку. Тонкая серебристая ткань приятно хрустит под пальцами: «Красивая вещица для моей Майки». – «Март, это лишнее». – «Это нужное».

Пожалуйста, перестань.

С наушниками я не расстаюсь. Музыка помогает тебя не слышать.

Пересчитав ступени, выхожу во двор и в одиночку отматываю обратно наш с тетей Полей недавний маршрут: пятиэтажки, ЛЭП, продуктовый, смешарики, остановка. Включаю «Иордан»[2], прибавляю громкость на максимум и слушаю голос Саши Соколовой, которой уже нет, привет из города, в котором больше нет меня. Мне пока еще странно, что моя музыка может звучать где-то, кроме дома. Но вот я, вот она, а вокруг – не дом. Я будто гостила у кого-то в незнакомом районе и сейчас сяду в автобус до метро. Но метро здесь нет и даже автобусы другие.

Когда я захожу в пустой салон, начинается дождь. Я сажусь возле окна и протираю на запотевшем стекле кружок размером с ладонь. Автобус трогается, и тащится по лужам, и тащит меня в себе. На следующей остановке ко мне присоединяются мальчик с собакой и женщина в черном дождевике. Она садится напротив и стряхивает капли с зонта. Брызги летят мне на джинсы, но ни я, ни она не придаем этому значения.

– Дождь, – говорит она. – Слава богу. Хорошо-то как, дочка!

Хорошо-то как, мама.

* * *

Когда мне сказали, я не поверила. И сказали-то странно – между прочим, я даже не подумала о маме, моей тихой, застенчивой маме: «У вас дома что, есть нечего?» После гибели папы мы и правда стали жить хуже, однако у нас была своя, не съемная, квартира, мама нашла работу: она уходила утром и возвращалась вечером – замерзшая, но веселая, всегда веселая, и я не беспокоилась – все хорошо. Деньги вот-вот появятся. Еда у нас была, честно: макароны, картошка, сосиски. И овощи тоже. Вот поэтому я и не поверила – может, перепутали? Мало ли похожих людей? Я давно уже не ходила в торговые центры и на фуд-корты. В «Парк Хаус Братеево» меня привел Юрик, сын наших соседей по лестничной клетке, – румяный ботан с безуспешно пробивающимися усишками. Почему-то ему было очень важно раскрыть мне глаза: то ли надеялся на свидание, где я буду плакать, а он – держать меня за руку и похлопывать по спине, то ли правда верил, что таким образом нам помогает.

– Там она, видишь? Всегда в это время приходит.

Я видела и понимала про время: обед.

Мама сидела за пустым столиком. Поникшая, маленькая, она, казалось, не замечала ничего вокруг и смотрела только на свои обветренные руки. Мне захотелось подойти, взять ее за плечи и увести, но я ничего не сделала, как когда-то не помешала Марту поиздеваться над беременной девушкой. Вместо этого я попыталась уйти сама – дернулась, давая Юрику понять, что не увидела ничего особенного, и тут стайка школьников, расправившись с картошкой и бургерами, сорвалась с места. Мама встала и быстро, не поднимая головы, пересела за освободившийся столик. Она разворошила кучу коробок, достала из одной огрызок булки, из второй – недоеденный наггетс и поспешно, жадно, голодно затолкала все это в рот. Я отвернулась, чтобы не видеть плохо скрытого блаженства на ее лице, чтобы вообще не видеть ее лица и этого красного платья с кружевными рукавами под дутой жилеткой.

Наконец она встала. Огляделась затравленно, но нас не увидела, хоть и посмотрела почти в упор. Мы спустились на траволаторе: она впереди, я – неумелым преследователем – сзади; на подземной парковке она свернула за угол, и я не посмела догонять. Так и осталась смотреть в стену возле утыканной окурками урны, не понимая, что мы здесь делаем – я и тем более она, жена спасателя МЧС, моя мама, которая всегда была дома и ждала нас – меня и папу – с песочным печеньем, как дела, тебе звездочку или сердечко? Я не буду, мам, уже убегаю, мы с Мартом договорились… А ужин? В кафе поедим, давай, пока!

Она вернулась так внезапно, что мне пришлось спрятаться за дверями торгового центра. По спине ее бил картонный плакат с надписью «Запчасти для счастья» – простое решение проблем всех несчастных людей. Мама сунула руку под жилетку и достала фляжку. Открутила крышку, сделала глоток, потом еще один. Спрятала фляжку обратно, поднялась по лестнице на улицу. Я вернулась в торговый центр. Вспомнила, что пришла не одна, отыскала Юрика и потащила его наружу.

Человек-бутерброд в черных балетках бродил под моросящим дождем напротив центрального входа. Редкие прохожие пробегали мимо, даже не глядя на протянутые листовки.

А я видела только их. Не людей, не парковку, не дурацкий текст и нарисованного человечка с гаечным ключом на маминой спине. Листовки. Помню, бросилась наперерез выезжавшей со стоянки машине, подлетела к маме и выхватила у нее всю пачку. Юрик топтался неподалеку. Я сунула ему половину и толкнула в спину. Потом металась по площади, не пропуская ни одних рук, с криками: «Листовки счастья! Возьмите счастье!» – испуганные люди просто боялись мне отказать, и, когда разноцветные бумажки без остатка перекочевали в карманы, сумки и урны, я наконец обернулась – мама стояла на том же месте, растерянная и обрадованная: «Это что, всё? Правда всё? Хорошо-то как, дочка!..»

Тогда я подумала: только бы Март ее здесь не увидел. Почему я так подумала?

3 февраля 2020 года студент-программист Мартин Лютаев был найден с перерезанным горлом в своей съемной квартире на Ленинградском проспекте.

Друзья отзывались о Лютаеве как об открытом и дружелюбном парне. Он увлекался гейм-дизайном: говорил, что готовит «бомбу» – новаторский сценарий компьютерной игры, – однако никому его не показывал. В МГТУ имени Баумана он проучился меньше года. Преподаватели называли Лютаева талантливым, но ленивым: он часто прогуливал занятия без объяснения причин. До переезда в съемную квартиру Лютаев проживал с матерью и отчимом-бизнесменом, владельцем гостиничного бизнеса. Родной отец, получивший израильское гражданство, не отказывался поддерживать сына: в день совершеннолетия своей девушки Лютаев подарил ей купленный на средства отца «Фольксваген Поло». Студент оформил машину на себя, но ездила на ней его подруга.

На странице Лютаева «ВКонтакте» (сейчас она заблокирована) общие фотографии: молодые люди влюблены и явно счастливы. Последний снимок был выложен за день до убийства. Подпись к нему звучит как жуткое пророчество: «Если когда-нибудь настанет день, когда мы не сможем быть вместе, – сохрани меня в своем сердце, я буду в нем навеки».

Эта история вызывала бы исключительно жалость, если бы не обстоятельства, которые начали выясняться после. В той же квартире, где произошло убийство Лютаева, хранились несколько кастетов, ножи, а также запрещенные книги националистического толка. Однако по-настоящему шокировали следователей файлы, найденные в компьютере убитого. Помимо основного аккаунта во «ВКонтакте», он пользовался фейковым: с него Мартин активно участвовал в переписках ультраправых групп и открыто называл себя «одним из “санитаров”». На аватарке – изображение волка. Точно такая же татуировка была набита на правом предплечье Лютаева. В папке «Тренировки» лежали видеозаписи, сделанные на мобильный телефон. На них видно, как Лютаев нападает на спящего бездомного с кулаками, а затем добивает его ножом.

Личность того, кто вел съемку, установлена: им оказался двадцатилетний житель города Дзержинского Родион Ремизов, курьер крупной сети по доставке продуктов. С Лютаевым его объединяли те самые «тренировки»: оба посещали спортивный клуб в Дзержинском и занимались армейским боем под руководством Андрея Русских по прозвищу Рус. Лютаев начал «тренироваться» первым, Ремизов присоединился к нему позже, степень его участия в преступлениях только предстоит установить. В настоящее время Ремизов и Русских задержаны.

Но по-прежнему неясно одно: кто убил убийцу?

* * *

Я, конечно, опаздываю. Выхожу остановкой раньше, вижу, что ошиблась, но горизонт чист, дальше приходится идти пешком; уткнувшись носом в «Яндекс. Карты», плутаю дворами, смутно обоняю котлеты и компот из чьих-то форточек, пробегаю мимо «Магнита» – очень хочется холодного «индиан-тоника», но некогда. Долго ищу переход через железнодорожные пути. Товарные составы обдают меня жаром, а я не понимаю, зачем я здесь. И зачем иду в колледж на улице имени жены Ленина, если завтра питерский театр «Мастерская» привозит в Москву «Письмовник»? Я уже видела его раньше и собиралась пойти снова, чтобы вспомнить себя прежнюю, нас прежних, себя и тебя, Март, какими мы были в полутемном зале – и не были уже никогда с тех пор, как из него вышли.

Кто-то задевает меня плечом, и я понимаю, что стою над путями, зажимая ладонями дыру в том месте, где совсем недавно были «тогда», «туда» и «с тобой», а еще просто «ты» – отдельно, и «не забудь пополнить “Тройку”», и «помню, а ты оденься нормально, сегодня МЧС прислало штормовое предупреждение», «я же теперь за рулем», «ты всегда так говоришь, а потом кашляешь», и завтра, послезавтра, после… Когда мы еще не догадывались, что никакого «после» – нет.

* * *

…зираю биомусор, недостойный называться человеками, всю эту городскую грязь; зловонные кучи дерьма, притворяющиеся людьми, – но мы видим их насквозь: они несут чуму, слабость и смерть.

Не спал всю ночь. Нюхал ладони – хоть и вымыл руки с мылом, все равно слабо пахли железом. Ощущение иной реальности. Я изменился. За окном все как раньше, в комнате тоже. Мир не заметил потери. Позавтракал, на пары решил забить. Придумал, какой подарок куплю Майке. Она обрадуется: любит новые вещи и все красивое.

Хотел покурить и сам на себя разозлился: решил бросить – бросай. Только не ври себе. Интересно, нашли ее или еще нет?

«Март», – говорю я двери, прежде чем ее толкнуть, и повторяю: «Март, Март, Март» – до тех пор, пока не вижу стол, а на нем – фотографию с отрезанным черной ленточкой уголком.

– Куда? – сварливо доносится из-за спины.

– Я новенькая. – Натягиваю тканевую маску с черепами, которая висит у меня на запястье. Охранница морщится под своей марлевой. – Опоздала. – Девушка с фото, подперев кулаком подбородок, глядит на меня и прощает. – Что с ней случилось?

– С Катюшей? Под поезд попала, Царствие Небесное. Первый курс. Хорошая, жить бы еще да жить…

А была бы нехороша – пусть помирает.

– Простите, тридцать девятая аудитория – это…

– Третий этаж и направо.

Под взглядом Кати, которой уже нет, вести привычный монолог с Мартом не получается. Я волоку свое неподъемное тело вверх по лестнице и чувствую себя Ведьмой Пустоши, явившейся в королевский дворец и дряхлеющей с каждым шагом под чарами придворной колдуньи Салиман. Чем ближе я к аудитории, тем более тихо становится внутри и шумно – снаружи. Одно от другого отделяет всего лишь моя тоненькая телесная оболочка. Где эта тварь? Когда она придет? Да где эта тварь? Сколько можно ждать? Спорим, она стоит за дверью? Ах-ха-хах! Спорим, она стоит за дверью и подслушивает? Зассала! Зассала! Тварь нас боится, тварь, кошелка, тупая сучка из ток-шоу нас боится! Что мы с ней сделаем, а? Что мы с ней сделаем прямо здесь и сейчас?..

Я открываю глаза оттого, что рукам становится нестерпимо горячо. Ставлю чашку на подоконник и изо всех сил дую на ладони.

– Пей, – велит охранница. – Крепкий, с сахаром. Вон белая вся.

– Голова закружилась.

Я совсем не помню, как сюда попала.

– Вы ее знали? – Фотография с траурной лентой меня гипнотизирует.

– Староста ваша, вместе бы учились. В Москву поступать хотела… – вздыхает она и обмахивает грудь широким крестом. – Так ведь по сторонам смотреть надо и слушать, а не… – И кивает почему-то на меня. Ах да, наушники. – У нас тут часто. И молодые, и старые. Одни в телефонах, другие в маразме.

Я не чувствую тяжести рюкзака и хватаюсь за плечо – нет, на месте, на месте.

– Ну что, оклемалась? Может, домой?

– Наверное, все-таки… – Если сдамся, они победят. – На занятия. Спасибо за чай.

Терпеть, говорю я себе, терпеть и шагать. Ты мог бы мною гордиться. Смотри, сейчас я открою эту дверь, и ничего они мне не сделают, потому что я их не боюсь. Я вообще никого не боюсь. Я не…

– Прошу прощения, можно?

На меня смотрят буквально все, а спустя долю секунды – никто. И это лучшее ощущение из возможных. Я получаю приглашающий жест преподавателя – субтильного старичка в засаленном пиджаке – и вытираю спиной стену, протискиваясь к последней парте. Там уже сидит худощавый парнишка с крашеными ржаво-рыжими волосами, подстриженными под каре. Симпатичный – был бы таким, если бы вымыл голову и бросил привычку ковырять пальцы. В любом случае соседство опасений не внушает, и я приземляюсь на свободный стул. В воздухе разливается крепкий запах потной одежды. Я открываю тетрадь на первой чистой странице и, поскольку монотонный бубнеж преподавателя звучит для меня белым шумом, начинаю записывать почти дословно. В искусстве создавать видимость работы мне нет равных.

Тетрадь моего соседа по парте постепенно покрывается логотипами незнакомых групп. Буквы обрастают шипами, шипы – терновыми колючками, те захватывают все больше и больше пространства, пока не упираются в край листа.

– Ты вкусно пахнешь.

Я сразу теряю нить лекторской мысли и перестаю записывать.

– Прости, что?

– Преля, а ты не охерел? – прилетает откуда-то сбоку, и мой собеседник съеживается на глазах. Есть во всем этом взаимодействии нечто неуловимо знакомое и гадкое настолько, что трудно дышать. Нет, разумеется, комментарии в моих соцсетях нельзя сравнить с этой мимолетной и, в общем-то, дружеской репликой. Слушай, пора перестать реагировать так остро. И говорить «слушай».

– Как тебя зовут?

Стержень шариковой ручки под его пальцами, кажется, проминает тетрадь насквозь. На скулах расцветают алые пятна.

– Как тебя зовут… по-настоящему? – снова шепчу я на случай, если он не расслышал. – Меня – Майя.

Вместо ответа он закрывает тетрадь и придвигает ее ко мне. На обложке, там, где предполагается информация о классе и номере школы, написано: Апрелев Илья.

Нас разделяет апрель, но людей с таким именем очень мало, значит, это не считается. – Спасибо, теперь мне не так обидно, что родители назвали меня как предмет одежды.

А что ты скажешь насчет фамилии, Март Первый Мудрый?

Оглушенная совпадением – ты словно кинул мне на парту записку, как делал это в школе, – я пропускаю момент, когда все собирают вещи и покидают аудиторию. Ильи рядом нет, но кто-то сидит за моим столом, краем глаза я вижу его сцепленные в замок пальцы. И когда поднимаю голову, Майя Жданова вскакивает со стула, бросается к окну, дергает раму и без единого вскрика шагает вниз, а Майя Зарецкая улыбается и говорит: «Привет!»