Сборник

Чёрный снег: война и дети

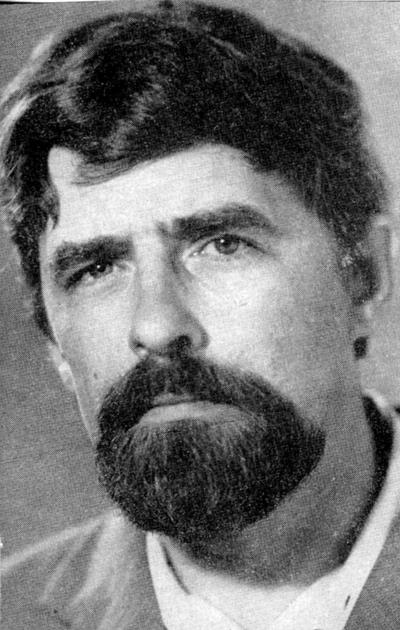

Н. Н. Сотников

«Не думай о секундах свысока…»

Эта песенная строка Роберта Рождественского как нельзя лучше подходит к нашему сборнику. Он действительно умел ценить и секунды, и мгновения и по возможности наполнял их весомым содержанием.

Сравнительно недавно я, принимая участие в одном остром споре о достоинствах поэзии 50-70-х годов, решительно не согласился с тем, будто лидеры гражданской лирики тех лет уже перестали волновать сердца, особенно молодые и покоятся в архивах и больших библиотеках. При этом почему-то ни слова не было сказано совершенно не поддающихся учёту личных поэтических библиотеках. А это огромный книжный массив, особенно в масштабах нашей страны!

Впервые (в первый и единственный раз!) я увидел Роберта Рождественского довольно близко: он был, естественно, на сцене, а мне повезло: участливая билетёрша дала мне свой стул, который разрешила поставить как можно ближе к сцене.

Р. И. Рождественский (1932–1994)

О неожиданном творческом вечере Рождественского я узнал случайно; возвращаясь домой (а жил с тогда на своей родной Петроградской Стороне). Проходя мимо Дворца культуры имени Ленсовета, вдруг заметил и афишу, и довольно крупный транспарант. Всё это хорошо, кроме одного: билеты все уже тут же были раскуплены, хотя время для выступления оказалось не самым удачным: и не середина дня, и не вечер. Говорили, что вечер был организован экспромтом. А дальше уже – чистой воды «техника»: длинные очереди, дискуссии с билетёрами… Вероятно, на них подействовали мои слова о том, что я об этом литературном концерте буду писать.

Сейчас, конечно, многие подробности подзабылись, но всё-таки какие-то главные выводы сделать возможно. Во-первых, авторская манера, довольно, простая, даже будничная, безо всякой позы. Это была именно БЕСЕДА со зрительным залом часа на полтора. Помню ответы на записки из зрительного зала. В частности, его упрекали за то, что он вышел из числа членов редколлегии «Литературной газеты». Рождественский развёл руками и сказал, что много ездит по городам нашим и зарубежным странам и никак не может нести даже моральную ответственность за ту или иную, особенно острую и спорную, публикацию. В ответ, как сейчас помню, прозвучали аплодисменты, то есть зал в целом одобрил такую позицию. А свадебных чеховских генералов развелось в ту пору особенно много. Наиболее болезненно они проявляли себя именно в этих редколлегиях и в издательских редсове-тах. В конце концов это же не разовый почётный президиум!

Читал в тот вечер поэт сравнительно немного и опубликованных произведений, и тем более новинок. Какой-то отрепетированное™, заданности не чувствовалось вовсе.

Лично мне тогда понравилась его интонация. Она была уверенной, но умеренной, без саморекламы. И вообще встреча носила характер живого и доверительного разговора, что в большом зале всегда ценится особо. Это ведь не какая-нибудь маленькая, скажем, библиотечная аудитория.

Больше на выступлениях Рождественского мне бывать не приходилось… И уж, конечно, я даже представить себе в ту пору не мог, что пройдёт несколько лет, и я как штатный сотрудник издательства «Лениздат» буду готовить к печати для сборника «Советские писатели о Франции» (серия «XX век: два лика планеты») политический очерк Рождественского «Париж без музеев». Я написал ему официальное письмо. Он ответил мне телефонным звонком. Всё очень чётко и лаконично.

А дальше – редкие просмотры телепередач с его участием, чтение его новых книг. С особым удовольствием я прочёл его небольшую, но очень ёмкую и темпераментную книгу о современном песенном творчестве – только на примерах из музыкальной жизни нашей страны.

Уже в разгар «перестройки» меня по глазам хлестануло сумбурное и крайне нечёткое стихотворение о трагедиях на улицах, прежде всего московских. Ту телепередачу, которая так возмутила одного публициста, автора реплики в газете «Советская Россия» я не слышал и не видел, но был не просто огорчён, а даже подавлен этим неожиданным впечатлением. Этот горький осадок остался до сих пор. Как мне помнилось, поэт неизменно занимал чёткую, взвешенную и по сути своей правильную позицию в отношении многих негативных явлений, которые проявлялись всё резче и резче.

Трудно и даже невозможно отмахнуться от этих преобразований, но ещё труднее забыть всё то лучшее, что он сделал как поэт и публицист. Перечитайте его книгу о русской советской песне. Сбросить со счетов такую книгу никак нельзя!

Н. Н. Сотников

Шёл пароход «Победа»

С Игорем Таяновским я вначале познакомился заочно: его сборник стихов «Третий горизонт» купил в газетном киоске мой друг и ученик Вячеслав Всеволодов и сразу же залпом прочёл! На следующий день он примчался ко мне домой с этой книжкой в руках, и началась у нас долгая и очень вдохновенная беседа. Слава читал эти стихи (да и вообще стихи) не как любитель: дело в том, что в литературном клубе «Дерзание» при Ленинградском дворце пионеров он поначалу определился в поэтическую секцию. Любовь к поэзии он пронёс через всю жизнь и даже в самые последние месяцы завершил свой творчески путь в прозе и публицистике преимущественно на военно-героическую тему лирическими миниатюрами.

Книжку Таяновского он мне оставил, и я долго не мог с ней расстаться. Это только кажется, что в 60-80-е годы, говоря словами Евгения Евтушенко, «стихи читает чуть не вся Россия». Явное преувеличение, но при благоприятных условиях. Мы с заведующей отделом творческих кадров правления Союза писателей России Анной Вацлавовной Утлинской очень внимательно анализировали состояние писательских организаций Российской Федерации и чаще всего были удручены: многие края, области и автономные республики вообще похвастаться какими-то успехами не могли. Вот два города, как сказал один литературный педагог, «заглавные в истории России», Псков и Новгород, а ведь отличаются там на общероссийском фоне лишь двое – Игорь Таяновский и Евгений Борисов, новгородец и пскович. А есть большие областные города, где, как говорится, шаром покати!..

Утлинская, конечно, была озабочена множеством организационно-административных вопросов, но очень редко (а это показательно) выходила за рамки своей текущей работы и радовалась новинкам просто так, от всей души. Так вот, стихи Таяновского сразу же пришлись ей по душе! «Обратите на Таяновского внимание! – сказала мне Анна Вацлавовна. – Ведь вы думаете о редакторской работе, а Новгород и Псков издательски с Ленинградом связаны».

И действительно, вскоре я стал старшим редактором в редакции художественной литературы «Лениздата» с преимущественным уклоном в сторону поэзии, как сформировал круг моих обязанностей наш новый главный редактор. В тот сравнительно короткий период редакторы принимали активное участие в тематическом планировании, и я постарался, как мог, добиться включения в тематический план нашего новгородца Игоря Таяновского.

Книжку мы с ним назвали «Откровение». Был ещё один вариант, но он решительно не подошёл. Работа шла тяжеловато, потому что поэт непременно хотел включить в состав сборника свои самые последние, но не самые удачные стихи, и тут редактору, а заодно и автору пришлось по этому поводу поволноваться. Но всё равно душа моя спокойна: книга получилась очень тщательно отобранной, однако больше мы лично не встречались, но, тем не менее, я подготовил и провёл две радиопередачи и сумел опубликовать несколько рецензий не в новгородских, а именно в ленинградских газетах.

Самые последние стихи Игоря Александровича я не читал, но из того, что сейчас есть в его активе, можно смело отбирать лучшее для антологии 70-80-х годов.

Попробовал Таяновский обжиться в Молдавии. В Кишинёве вышел его сборник стихов. Но моральный климат в Молдавии, как и в других союзных республиках, стал, что называется, «зашкаливать», а тут ещё – довольно острое и резкое выступление Таяновского по национальным вопросам. Короче говоря, вернулся он на свою «фамильную», как он пишет, Новгородскую землю.

А работа?.. А примерно такая, как у Евгения Борисова, только что не такая тяжёлая и напряжённая, хотя отнюдь и не сахарная: достаточно сказать, что в его трудовой биографии значится целина.

Что же касается учёбы, то можно сказать – повезло: был принят на двухгодичные Высшие литературный курсы, оказался на семинаре весьма строгого педагога Александра Межирова, который предварил книгу избранного для издательства «Детская литература» предисловием. «Ну вот, – порадовалась Анна Вацлавовна. – Межиров – педагог строгий. Значит, по достоинству стихи Таяновского оценил!»

И всё-таки писал Таяновский сравнительно мало, и жилось ему трудновато. Но зато у него очень мало стихотворений, которые не выдержали испытание временем.

Задушевность, простота, обаяние – вот что уже довольно длительное время влекут к себе стихи поэта, для которого и в жизни, и в творчестве продолжает свой путь пароход «Победа».

Игорь Александрович Таяновский (1936–2009)

В парке пушкинском Кишинёва

А душа до дна

век не выболит,

потому что душа – без дна.

…Словно хату,

Молдову выбелит

вешним цветом

тётка Весна.

Вдоль по улочкам

мы пойдём пешком,

как идут

к святым местам.

Здесь,

под камушком

в парке Пушкинском,

служит Родине

капитан…

Друг-приятель мой

зеленá винца

на троих, как бог,

разольёт.

Но один стакан

не поднимается:

капитан на службе

не пьёт.

…Ты хотел, отец,

сына сильного.

Не реветь же мне

при отце!

А у друга,

Борьки Васильева,

у матроса

Борьки Васильева

море

Белое

на лице!

И его отец,

как родитель мой,

выручал страну

в час беды.

И его, как мой,

Всё нейдет домой,

Да ни камушка,

Ни звезды.

И молчать сейчас

Про одно с дружком

Не получится

Ни черта!

У меня отец – вот он,

рядышкóм.

А товарищ мой —

сирота.

Цветок картошки

Узоров из цветов земля навяжет,

как мера с красотой

душе покажут.

Всё расцветает в мире,

как всегда.

Шмели в цветах медовых

важно роются,

а я вот ожидаю: ну когда

цветок картошки

на Руси раскроется?

В ладонях коренастого куста

затеплится

смущённое свечение,

как будто приоткроет Красота

великое своё

предназначение.

Когда рванулся

Запад на Восток

и мир дрожал

от столкновенья грозного —

Железный Рур

расшибся о цветок,

цветок картошки

с полюшка колхозного.

Землёй родимой

пахнет от него,

негож он для букетика продажного.

Но от цветенья скромного того —

светлей в России

на душе у каждого.

Росли мы на картошке —

я и ты.

Её земная сила

в наших мускулах…

Ну, вот и всё

о смысле красоты

и о цветке картошки

с поля русского.

Считалочка

Как много в душе

сокровенного!

Во мне и поныне жива

считалочка детства военного,

особого смысла слова:

«Шёл пароход «Победа».

На нём не хватило обеда.

Что случилось?

Беда!

Что пропало?

Еда!

Ты её съел?

Да!»

…Пайков

тяжеленные граммы.

Отцов

треугольный привет…

Работать

усталые мамы

от нас уходили

38

чуть свет.

Опасное небо

над городом.

Пустой,

без крапивинки,

двор,

где в прятки играли мы

с голодом,

где прячется детство

с тех пор,

где Галочка или же Леночка,

а, в общем, живая душа,

годочков семи иждевеночка,

лепечет

худым малышам:

– Шёл пароход «Победа».

На нём не хватило обеда.

Что случилось?

Беда!

Что пропало?

Еда!

Ты её съел?..

Да-а-а!..

Считалочка детства военного,

особого смысла слова!

Пусть будет

среди сокровенного

считалочка эта

жива,

в которой так виделось детям

сражающейся страны,

что где-то,

сквозь волны и ветер,

по чёрному морю войны

шёл пароход

«Победа»…

Мой первый стих

Мой первый стих…

Шёл год – сорок второй.

И было страшно, голодно и сыро,

Когда в наш детский сад

пришёл герой

Со «шпалами»

большого командира.

Он нам сказал:

– Мы скоро победим!

Он был огромный,

и совсем не строгий.

И красный орден

на его груди

весь наш детсад

ладошками потрогал.

В тот день

я первый стих придумал свой.

И прочитал со стула,

с выраженьем,

что скоро мой наступит день рожденья,

и с фронта к нам приедет

папа мой.

– И мой! И мой! —

зашёлся криком сад.

– А мой первей!

– А мой, чур-чура, первый!

…И плакала в залатанный халат

седая повариха тётя Вера.

Н. Н. Сотников

«Москва большая, словно степь»

Слова это не мои. Они принадлежит Владимиру Цыбину, о котором я впервые узнал летом 1968 года во Львове. Ныне, зная хотя бы приблизительно обстановку на Украине и тем более на Украине Западной, даже представить себе трудно ситуацию, которую я застал тогда в книжных магазинах и в киосках Львова. Представьте себе: шёл фестиваль русской поэзии! То есть на прилавках было немало и украинских книг, но несравнимо меньше, чем книг русских. Именно тогда завершился выпуск библиотеки русской советской поэзии из 50 книг. Они не были слишком нарядно изданы, но всё равно выглядели очень привлекательно. Среди авторов мне встретились десятки знакомых и даже любимых имён, но были и подлинные открытия. Я, например, прежде не встречался с книгами Владимира Цыбина.

Продавщица разрешила мне сесть около выставки, даже принесла стул. Видя, с каким упоением я просматриваю поэтические книги, она просила меня не спешить вплоть до часа закрытия магазина, к слову сказать, одного из самых крупных и престижных, расположенных, разумеется, в центре города.

И вот тогда я, прочитав сравнительно небольшой томик (а читаю я довольно быстро – сказывается редакторский навык), твёрдо решил, что в Ленинграде поищу книги Цыбина и обязательно о нём напишу.

Своими впечатлениями о его творчестве я через несколько лет поделился с только что назначенным на пост главного редактора журнала «Волга» Сергеем Боровиковым, и он благословил меня на эту экспромтную творческую заявку.

Вообще, надо сказать, критика и в целом литературная окружающая среда Цыбина не баловали. Как я потом узнал, были против него и разные акции, и обидные выпады. Отсюда и его хлёсткое стихотворение «Литературным староверам» – одно из самых острых о внутрилитературном быте.

Написано Цыбиным не так уж много (уж куда меньше, чем не только из-под пера Евтушенко, но даже из-под пера Роберта Рождественского. А между прочим, они почти ровесники и однокашники по Литературному институту).

В итоге у Цыбина вышел довольно представительный том лирики «Избы», несколько новинок лирики (не самые главные и удачные его стихи) и два сборника массовым тиражом в издательствах «Правда» и «Молодая гвардия». Что ни говори, а в ту пору было, где печататься даже авторам не первого ранга!

Этот чисто русский поэт и по духу, и по складу поэтической речи родился в Киргизии в крестьянской русской семье. Работал шахтёром, радиометристом. Был принят в Литературный институт. Год окончания института, 1958-й, стал и годом поэтических дебютов. Сперва он писал почти исключительно стихи, но потом перешёл и на прозу: несколько сборников его повестей и рассказов имели не шумный, но стойкий интерес у читателей, преимущественно москвичей. Он и стал москвичом, хотя духовно никогда не порывал с малой родиной своего военного детства. Как поэт он прибрёл стойкую репутацию стойкого мастера. Некоторые его стихотворения цитировались и устно, и письменно во время приёмных экзаменов (разумеется, на профильных факультетах вузов) и даже на общегородском конкурсе «Моё любимое стихотворение», что меня очень порадовало: ведь это же – строго по личному выбору, ведь это же – не экзамен? В частности, не один участник из числа старшеклассников наизусть читал такие стихотворения Цыбина, как «Смерть старика», «Дожди» и особенно – «Маме» и «Бабушка».

Все они – родом из детства. «Родительница – степь» их породила и вынянчила, а затем взрастила.

Читая и сравнивая стихи и судьбы, видишь, как всё же далеки друг от друга наши псковичи, новгородцы, вологжане от своих южных и юго-восточных ровесников. Но это уже новая тема. Она далеко выходит за рамки нашей программы.

Владимир Дмитриевич Цыбин (1932–2001)

Смерть старика

Смерть старика

Он слышит,

как, почуяв дождь,

корова снова беспокоится,

и думает:

«Скотина все ж,

а тоже у нее бессонница».

Он дышит тяжело и медленно,

хватается за левый бок

и смотрит в потолок,

уверенный,

что смерть и та бывает впрок!..

И думает:

«Был сухожил,

жил, только черта поминая,

и многих внуков пережил,

и всё-таки вот помираю…

Кто постучится в ставень? Кто?

Вот если б можно —

по годочку

отдал бы каждому сыночку,

а мне-то столько лет на что?..»

Сто весен живший на веку,

сто изб поставивший в деревне,

он умирает, как деревья,

на правом высохшем боку.

И, чуя темноту несметную,

он стал щеками бел как мел.

«Вот жалко,

что рубаху смертную

я перед смертью не надел.

Вот годы прожил без остатка,

ни дня у жизни не моля!

Хоть жил с семьею не в достатке,

а всё же как ей без меня?

Оставлю ей одну избушку,

где дождик крышу прохудил…»

И вдруг запахло жжёной стружкой,

сосновым холодом стропил.

И вспомнил он свою жену,

что в сорок пятом похоронена, —

и сердце старое отворено

в ту,

отшумевшую войну!..

И, смертную почуяв грусть,

он удивленно потянулся

и к стенке тихо отвернулся

с последней мыслью:

«Отосплюсь!..»

А утром дым все плыл и плыл,

и мужики молчали чинно.

Дым белым

покрывал морщины

тому, кто столько лет мужчиной

единственным в деревне был…

Бабушка

У стены,

на печке душной,

за трубой, как за горой,

я, худой и золотушный,

целый день лечусь жарой,

целый день потею, щуплый,

без забавы, без игры

под дремучей, толстой шубой

возле бабкиной иглы.

Я лежу в тепле, как в путах,

и сквозь сна густой завал

слышу охи бабок пухлых:

– Как бы к марту не завял! —

Мне хотелось за калитку,

на снежок, на солнцепек…

Тихо бабушка за нитку

тянет сказки колобок:

– За толстым гусаком

ходит утка босиком,

чулки новы,

пятки голы,

носки —

вы-па-дали!..

Будто я ходил средь города,

где одни дворцы стоят,

где ни холода,

ни голода —

белый, ситный хлеб едят!

Ждал, чтоб солнечных оладушек

утро в небе испекло,

засыпая возле бабушки,

возле сказки тяжело.

И все утро колдовала

бабушка над пирогом,

отрубями набивала,

накрывала чугунком.

– Ох!

Испеку пирог!

Пятерым не снесть,

семерым не съесть,

чтоб лежал он скобочкой

под хрустящей корочкой,

под розовой, калёной,

как царь под короной!

Прямо с пламени, хвалёный,

аржаной мукой холённый,

тот пирог я утром ел,

так, что он во рту хрустел!

Так я ел его, покуда

по весне на третий год

не ушла моя простуда,

вся хвороба

в жар и пот…

Возле печки у окалин

как домой меня ждала!

Месяц греется о камень,

под которым ты легла.

И пришёл сюда покаяться,

что приехал я не в срок.

Не вернется, не покатится

в сердце бабкин колобок…

Звёзды

Светлей росы и снега,

холоднее льда,

Заголубела Вега,

красивая звезда.

Её сопровождала,

желтея горячо,

Вся будто из металла,

красивее ещё.

Меридианы, вёрсты,

всецветные огни…

Не всем на свете звёзды

нравятся одни.

Нo всё ж, когда отымем

у всех краев беду,

Давайте тост подымем

за красную звезду!

Памяти Михаила Луконина

Здесь рифмуются пожарища

ничему не вопреки…

Старшие мои товарищи —

вce фронтовики.

Им доверить можно исповедь,

к ним войти, как равный, в дом.

Я любуюсь ими исподволь

в этом времени и в том.

Не пустили, в пламень дунувши,

есть такие времена —

Чтo и отроков, и юношей

возраст мучит, как вина.

Где оно, моё бесстрашие,

перед пулей и штыком?

Время, кажется, вчерашнее,

но сегодня в горле ком.

Здесь рифмуются пожарища

ничему не вопреки.

Лучшие мои товарищи —

все фронтовики.

Нo ни в деле, ни на празднестве,

где бы с ними ни шагнул,

Вопиющей этой разницы

Ни один не подчеркнул.

Не смешаю были с небылью —

у другого был огня.

Просто знаю: если б не было их,

то не было меня.

О чём говорят обелиски?

О чём говорят обелиски?

О том ли, что время – в избытке,

что тишь над землею повисла,

как будто на тоненькой нитке.

О том ли, что нету покоя,

хоть сердце теперь из гранита, —

а то, молодое, живое,

в суровую землю зарыто!

О чём говорят обелиски? —

Ведь если б не пуля шальная —

лишь вытяни руку – и близко

живая поверхность земная!

О чём говорят обелиски? —

Что слышится в каменном вздохе?

Тоска ль по избе неказистой,

печаль по смятенной эпохе?

О чём говорит их молчанье? —

О том ли,

что смотрят открыто

прямыми своими глазами

в бессмертье своё из гранита!

О той ли речушке,

где в заводь

заброшены блики, как сети?

А всё же на свете одна ведь

такая, чтоб помнить до смерти!

О чём говорят обелиски? —

О всплесках волны на затоне,

о лучиках скользких, как искры,

что гаснут на теплой ладони.

Настроено сердце, как компас,

на строгий ваш свет, обелиски.

Я слышу истории голос

глухой,

словно крик материнский.

Покажется вдруг на мгновенье,

и это мгновение свято,

что тикает сердцебиенье

в гранитной фигуре солдата.

Листва, как осколки металла,

врезается в землю со свистом.

И нету забвения.

Встала

над ними земля обелиском.

Где льют у подножья заката

Дожди каждым летом косые.

И мёртвые помнят солдаты, —

у них в изголовье – Россия!

Звезда на скале

В настороженном пограничье

над горизонтом,

на скале,

на высоте почти что птичьей

её увидел я во мгле.

Могилу эту,

эту насыпь,

где мне светила среди льда,

наверно, сделанная наспех

из жести старая звезда.

И, осветив нетленным светом

навечно

здешние места,

она стоит в обнимку с небом,

звёзд дальних

младшая сестра.

Она стои´т уже полвека,

и негасима, и светла.

Мне кажется,

что вся планета

в её подножие легла.

Ах, сколько их зажглось, лучистых,

посмертно,

звёзд моей страны!

И горы,

словно обелиски,

под облака вознесены.

Суровым временем обветрен,

вот здесь я тихо постою.

Я постою, чтоб тем бессмертьем

проверить снова жизнь мою.