Сборник

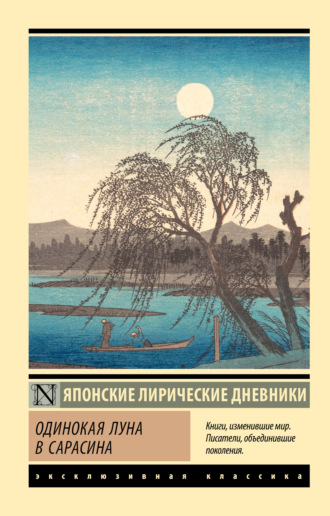

Одинокая луна в Сарасина. Японские лирические дневники

Путь в столицу из Кадзуса занял почти три месяца – даты отъезда и приезда обозначены в дневнике, можно рассчитать и время некоторых переходов. Путешественники двигались на редкость медленно – из других источников известно, что обычно из Кадзуса в столицу добирались за две недели. Однако не забудем, что в числе путешественников были женщины и дети. За две недели можно было добраться до столицы верхом, а ведь женщины передвигались либо в повозках, запряженных быками, либо в паланкинах, которые несли слуги.

В Кадзуса Дочь Такасуэ была не с родной своей матерью, а с мачехой, известной под именем Кадзуса-но Таю (по названию чина супруга). И до отъезда в Кадзуса, и после возвращения в столицу Кадзуса-но Таю служила при дворе, была неплохой поэтессой, её стихи вошли в антологию «Госюивакасю», там она именуется Дочерью Такасина-но Нариюки. Дядя её, Такасина-но Нариакира, был женат на единственной дочери Мурасаки Сикибу, придворной дамы, написавшей роман «Гэндзи моногатари». Кадзуса-но Таю, вероятно, была знакома с этой книгой ещё до отъезда в провинцию, и похоже, что именно она приобщила дочерей мужа к романам. Вскоре после возвращения в столицу её отношения с Такасуэ разладились, и она ушла от него, чем очень опечалила падчерицу.

Родная мать, отношения с которой у Дочери Такасуэ, судя по дневнику, не всегда были гладкими, происходила из обедневшей ветви могущественного рода Фудзивара. Далеко не все члены обширного семейства Фудзивара близки были к государственному кормилу, и Фудзивара-но Томоясу, дед нашей героини по материнской линии, не оставил следа в истории. Но среди Фудзивара много было и литературно одаренных людей. Старшая дочь Фудзивара-но Томоясу, приходившаяся тёткой Дочери Такасуэ, является автором уже упомянутого «Дневника эфемерной жизни» и известна под именем Митицуна-но хаха, или Мать Митицуна.

У Дочери Такасуэ был старший брат и старшая сестра, они все вместе четыре года провели в провинции Кадзуса. Не чувствовали ли дети себя сиротливо без родной матери? Заметим лишь, что для каждого хэйанского аристократа на протяжении всей жизни очень близким человеком оставалась кормилица, которая была и няней, и воспитательницей, и наперсницей, и даже нередко устраивала браки своих подросших питомцев. Кормилица Дочери Такасуэ была вместе с ней в Кадзуса, а её смерть вскоре после возвращения в столицу была первым глубоким горем для четырнадцатилетней девочки.

Старшая сестра вскоре после возвращения в столицу вышла замуж, но жить продолжала в доме родителей на Третьем проспекте. Браки хэйанцев не были моногамными. Кроме официальной жены, называемой «госпожой северных покоев», поскольку комнаты её находились в северной части усадьбы мужа, мужчина мог посещать ещё нескольких женщин, и такие связи отнюдь не считались незаконными.

В 1024 г., когда Дочери Такасуэ было семнадцать лет, её старшая сестра умерла родами, оставив двух маленьких детей, как можно догадаться, девочек. Из дневника мы видим, что Дочь Такасуэ опекала племянниц и отчасти заменила им мать.

В 1032 г., когда Дочери Такасуэ было двадцать пять лет, отец её получил долгожданный правительственный пост и уехал на четыре года в провинцию Хитати. Похоже, что Сугавара-но Такасуэ и вся его семья рассчитывали на более почётное и близкое к столице место службы, и вполне возможно, что отъезд отца в Хитати понизил шансы дочери на удачное замужество. Когда же отец в 1036 г. вернулся, он отошёл от дел, не только государственных, но и домашних. Мать тоже постриглась в монахини и стала жить отдельно. Двадцати девяти лет Дочь Такасуэ стала хозяйкой дома, единственной опорой двух девочек-подростков, своих племянниц, и старых родителей.

В 1039 г., в возрасте тридцати двух лет, Дочь Такасуэ, по протекции родственников, поступила на придворную службу, в свиту годовалой принцессы Юси, дочери императора Госудзаку и императрицы Гэнси, приёмной дочери государственного канцлера Фудзивара-но Ёримити (990–1072). Однако карьера придворной дамы не складывалась:

«Душою неискушённая провинциалка, я раньше думала, что, по сравнению с размеренной жизнью в родительском доме, я много интересного смогу увидеть и услышать, будут у меня и свои радости… Временами я и теперь на это надеялась, но привыкала к новому месту с трудом, и уже видно было, что меня ждали лишь разочарования».

И всё же, придворная служба не настолько тяготила Дочь Такасуэ, чтобы оставить её без сожаления, когда на этом настояли родители, подыскавшие для дочери мужа. Предположительно, это произошло в 1040 г., но в дневнике замужество упомянуто лишь намёком, ни день, ни год не указаны:

«…Вскоре родители, уж не знаю, что было у них на сердце, заперли меня дома. Это моё новое положение отнюдь не прибавило нам ни блеска, ни могущества, как можно было бы ожидать, и хоть я в своих наивных мечтаниях была непритязательна, реальность оказалась уж слишком на них не похожа».

Дочери Такасуэ было в 1040 г. тридцать три года, а её мужу Татибана-но Тосимити тридцать девять лет, и надо думать, что у него к тому времени были уже и другие жёны. Во всяком случае, в 1057 г. он отправился к месту службы из дома старшей дочери от другого брака.

Татибана-но Тосимити был четвёртым сыном Татибана-но Тамэёси, губернатора провинции Тадзима. Его мать, из рода Оэ, тоже была дочерью провинциального чиновника, губернатора края Сануки.

Сам Татибана-но Тосимити вскоре после женитьбы на Дочери Такасуэ отправился служить губернатором в провинцию Симоцукэ, но в «Сарасина никки» об этом не сказано ни слова. Дочь Такасуэ не поехала с мужем, возможно, в связи с рождением первенца Накатоси, но и об этом в дневнике ничего нет.

В период четырёхлетнего отсутствия мужа Дочь Такасуэ возобновила свои визиты во дворец, отчасти это было вызвано необходимостью вывести в свет племянниц:

«Я всего лишь сопровождала молодых и от случая к случаю являлась ко двору, мне далеко было до опытных придворных дам, которые в любых обстоятельствах держат себя так, словно они-то уж знают, что делать. Я не была уже юной начинающей прислужницей, но никто не воспринимал меня и как умелую фрейлину, скорее было особое отношение, как к гостье, выполняющей некоторые поручения. Положение это было неустойчивым, но ведь и для меня оно не было единственным смыслом жизни…»

Во время одного из визитов во дворец тридцатипятилетняя Дочь Такасуэ встретила своего романтического героя – это был Минамото-но Сукэмити (1005–1060), правый министр двора, снискавший славу прекрасного поэта и музыканта. Несколько встреч в присутствии другой дамы, обмен стихотворениями – вот и весь роман, но, судя по всему, только этот эпизод в реальной жизни Дочери Такасуэ был похож на взлелеянные в юности мечты.

Записи о встречах с Минамото-но Сукэмити, которые произошли в 1042 и 1043 гг., сменяются рассказами о посещении храмов в окрестностях столицы. По расчетам японских комментаторов, к 1045 г. относится следующая запись:

«Теперь я глубоко раскаивалась в том, что раньше была так беспечна, и горько сожалела, что родители в юности не водили меня на богомолье. Раз уж горой Микура скопились у меня сокровища, то я укрепилась в мысли о том, что следует побеспокоиться о грядущей жизни в мире ином».

Дочери Такасуэ было в то время тридцать восемь лет. Кроме сына Накатоси, у неё родились ещё дети («я ложилась и вставала с мыслью о том, как бы устроить будущее моих малолетних детей»). Материально она, судя по всему, была вполне самостоятельна.

Об отношениях с мужем Дочь Такасуэ пишет очень скупо: однажды упоминает размолвку («когда мои семейные дела разладились…»), в другом месте пишет о проявленном с его стороны понимании («я очень была растрогана его заботой»), говорит о надеждах, которые возлагала на продвижение мужа по службе («я желала всем сердцем, чтобы ему уготована была радость встать вровень с людьми сановными, на это я очень надеялась»). Однако в дневнике нет ни одного стихотворения, адресованного мужу или сложенного им. Дочь Такасуэ ничего не пишет о своих чувствах к мужу, в то время как знакомой даме, уехавшей в провинцию Тикудзэн, шлёт стихотворение, которое больше похоже на любовное. Есть предположение, что на самом деле Дочь Такасуэ выразила в этом стихотворении («Растаяли грёзы, в постели бессонной…») неугасшие чувства к Минамото-но Сукэмити, который с 1050 г. был по службе в соседней с Тикудзэн провинции Тикуго.

Если предположение верно, можно датировать и это стихотворение, и описанную следом поездку в Идзуми приблизительно началом 50-х годов XI в. Вообще же датировка событий после 1045 г. и вплоть до смерти мужа затруднительна, в тексте обозначена лишь дата чрезвычайно значимого для Дочери Такасуэ сна, когда ей привиделся будда Амида – «тринадцатого числа десятого месяца на третий год Тэнки» (1055 г., число и месяц по лунному календарю).

В 1057 г., когда Дочери Такасуэ шёл уже пятьдесят второй год, её муж, Татибана-но Тосимити, получил долгожданное назначение и отправился губернатором в провинцию Синано. Его сопровождал сын Накатоси, которому было уже около шестнадцати лет. Дочь Такасуэ в своём дневнике подробно описывает наряд юноши, любуясь повзрослевшим сыном.

В 1058 г. Татибана-но Тосимити раньше положенного срока вернулся в столицу. Вероятно, причиной послужила болезнь, ибо вскоре он умер.

Смерть мужа датирована пятым числом десятого месяца (1058), и предпоследняя запись в дневнике также относится к десятому месяцу, предположительно, следующего, 1059 г.:

Беспросветно,

Пасмурно в душе,

Но и сердцу, ослеплённому слезами,

Видится сиянье это –

Лунный лик!

Скорее всего, это стихотворение сложено на годовщину смерти мужа.

Завершают дневник два стихотворения, которые не имеют датировки, поэтому можно лишь утверждать, что дневник «Сарасина никки» написан после 1059 г.

Центральные темы дневника, а их несколько (судьба, вера, сны, странствия, романы), переплетаясь, пронизывают всё повествование от начала до конца. Судьба, её таинственные знаки, явленные во снах, и вера как способ повлиять на судьбу, странствие как метафора самой жизни и как атрибут веры (паломничество); реальная жизнь и литературный мир фантазий – вот лейтмотивы «Сарасина никки».

Неоправдавшиеся надежды, разочарование тем, как сложилась жизнь, приводят автора «Сарасина никки» к вере. Вера для Дочери Такасуэ, как и для большинства хэйанцев, прежде всего была буддийской, но не означала следования какому-то определённому и строго систематическому вероучению. Буддизм, пришедший в Японию из Индии через Китай, не был однородным, но различные его направления не воспринимались верующими как противоборствующие. Национальная религия синто с её пантеоном природных божеств и духов предков также не мыслилась как альтернатива буддизму, мирно с ним уживаясь. В «Сарасина никки» мы видим, что девочкой героиня молится изваянию будды Якуси-нёрай, чтобы поскорее поехать в столицу и увидеть «все повести и романы», но и синтоистская солнечная богиня Аматэрасу также представляется ей подательницей земных благ. В конце дневника мы узнаём, что Дочь Такасуэ надеялась стать кормилицей принцев крови:

«Многие годы толкователи разъясняли мне, что в моём сне слова “Молись богине Аматэрасу” – сулят будущность кормилицы высочайших особ, жизнь во дворце, покровительство императора и императрицы, однако ничего из этого не сбылось».

Сон, о котором идёт речь, приснился Дочери Такасуэ в юности, тогда она ещё «не представляла себе, где обитает богиня, да и не будда ли это», но сон не был оставлен без внимания, и героиня узнала об Аматэрасу всё, что могла, и даже посетила её святилище в императорском дворце. Так же и в отношении буддийской обрядности – упрёки самой себе в том, что «не совершала обряды», «мало ходила на богомолье» опровергаются самим дневником, в котором так много места занимает описание паломничества. Видимо, Дочь Такасуэ сожалела не столько о том, что мало молилась, сколько о том, что молилась не «об истинном».

На закате жизни Дочь Такасуэ уверовала в будду Амида (Амитабха) и даже видела сон, в котором Амида пообещал увести её в свою страну. Будда Чистой земли (Западного рая), как считали верующие, способен был дать перерождение в своей стране всем людям, достаточно было искренне в него уверовать и молиться ему, повторяя его имя. Учение о Чистой земле стало очень популярно во времена Дочери Такасуэ, его резко отличало от других направлений хэйанского буддизма то, что оно обещало не благополучие при жизни, а спасение любого человека после смерти. Именно молитва о жизни грядущей казалась Дочери Такасуэ истинной, когда она писала свой дневник. С высоты прожитых лет и с позиций верующей в будду Амида она оценивает своё отношение к религии в юности как легкомысленное.

Как видно не только из «Сарасина никки», но и из других дневников и романов хэйанской эпохи, важнейшей формой приобщения к религии было паломничество к святым местам. Знаменитые храмы в окрестностях столицы, некоторые из которых существуют по сей день (конечно, многократно перестроенные после пожаров), притягивали к себе ещё и красотой окрестных пейзажей, изяществом и утончённостью архитектурных форм. Описание богомолья в дневнике Дочери Такасуэ выливается в зарисовки природы, меняющейся в соответствии с годовым циклом, как это было принято в поэзии. Правда, попутно в поле зрения автора попадают и деревенские жители, стерегущие от воров котёл для риса, и лодочники на оживлённой переправе, «посвистывающие с самым неприступным видом», и бродячие певички. Как пишет сама Дочь Такасуэ: «Положение моё было не таково, чтобы отказывать себе в некоторых прихотях, и я бывала на богомолье в самых отдалённых храмах, порой имея в пути немало развлечений, порой терпя лишения. Для моего своенравного сердца это была и отрада, и утешение».

В описаниях странствий к святым местам самым наглядным проявлением встречи с сакральным являются сны. Сны в средневековой литературе всех народов занимают заметное место, не представляет собой исключения и японская литература. Однако дневник «Сарасина никки», в котором на небольшом относительно пространстве текста пересказаны одиннадцать снов, стоит особняком. По-видимому, Дочь Такасуэ записывала свои сны, ведь спустя десятилетия она рассказывает о них в мельчайших подробностях. Как и всякие сны, они не поддаются однозначному истолкованию, а порой непонятны совершенно, но на склоне лет Дочь Такасуэ увидела в них знаки судьбы – то предсказание лучшей участи, то предостережение – и стала горько винить себя в том, что не сумела вовремя разгадать свои сны, поверить в них, последовать их совету. Характерен рефрен: «Я не приняла тогда это всё близко к сердцу и никому об увиденном не рассказала».

Кроме собственных снов Дочери Такасуэ, в дневнике описан вещий сон, увиденный в храме монахом, посланным матерью героини, чтобы узнать будущее. Пересказан и сон старшей сестры, в котором любимая кошка признаётся, что является новым земным воплощением недавно умершей благородной госпожи.