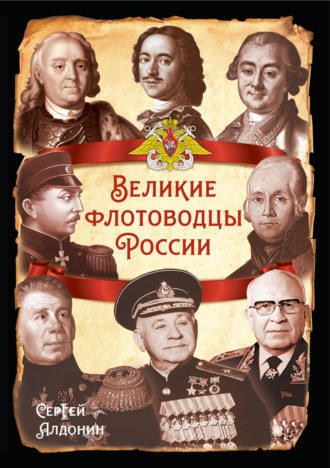

Сергей Алдонин

Великие флотоводцы России

Задумка товарища Лепанто

80 лет назад народным комиссаром Военно-морского флота СССР был Николай Герасимович Кузнецов (1904–1974), адмирал, глубоко преданный флотским традициям. Он понимал: мощный современный флот невозможно отстроить без ощущения исторического контекста, без гордости за свой флаг, без понятия о том, что «наши деды – славные победы».

В Испании его знали как дона Николаса Лепанто, «товарища Лепанто». Он был главным военно-морским советником республиканского правительства. Проявил себя в Испании героически. 29 апреля 1939 года его – популярнейшего флотского командира – назначили наркомом.

И знаменательно, что первой его задумкой cтал праздник, день Военно-морского флота. Через два дня после своего назначения адмирал с трибуны Мавзолея приветствовал участников парада по случаю очередного дня Солидарности трудящихся. Рядом с ним стояли и Иосиф Сталин, и глава правительства Вячеслав Молотов, и «первый красный офицер» Клим Ворошилов. На радостях Кузнецов без тени смущения выступил с инициативой.

Много лет спустя адмирал вспоминал: «Впервые мысль о празднике моряков я высказал в 1939 году во время первомайского парада на Красной площади. Помню, когда шеренги курсантов Ленинградского военно-морского училища имени М.В. Фрунзе чеканя шаг проходили перед Мавзолеем, я сказал И.В. Сталину:

– А не мешало бы нам учредить специальный праздник военных моряков.

Сталин взглянул на меня и ничего не ответил. Но через несколько дней мне позвонил А.А. Жданов:

Первый флот Петра на Плещеевом озере

– Есть указание насчет Дня Военно-морского Флота. Не теряйте времени и вносите конкретное предложение.

«Товарищ Лепанто» ликовал: его идею не отвергли… Он углубился в чтение – на рабочем столе морского наркома появились книги о Петре Великом и Нахимове…

Начались консультации, сомнения, споры. В дореволюционной России сугубо морского праздника не было. Но Пётр Великий знал толк в празднествах. До него в России не было традиций государственных праздников – страна жила по церковному календарю. Если нужно было увековечить то или иное историческое событие – учреждали праздник иконы, с которой это событие ассоциировалось. Кузнецов углубился в историю петровских времен…

Победы в день Пантелеймона

Царь так любил флот, что даже праздники, посвященные крупнейшим сухопутным победам русской армии, не обходились без морской символики. Даже, когда у России, по существу, еще не было регулярных военно-морских сил, царь в праздничные дни называл Россию владычицей морей. Авансом. А по улицам проносили изображение Нептуна. Так было после взятия Азова, после побед при Нотебурге и при Лесной, и даже после Полтавской виктории.

27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года у мыса Гангут (в наше время этот полуостров в Финляндии называется Ханко) сошлись русские и шведские морские силы. В том сражении шведы потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых.

Пётр приравнивал Гангутскую победу к Полтаве, и основания для этого имелись. Это была первая крупная победа русского регулярного военно-морского флота – и победа блестящая. Царь не только командовал своими моряками, но и лично участвовал в решающем абордажном бою. Недаром после победы он получил морской чин вице-адмирала. Каждый участник битвы получил медаль с надписями: «Прилежание и верность превосходитъ силно», «Первые плоды Российского флота. Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». Матросы, не привыкшие к регалиям, чрезвычайно ценили эту награду!

В честь победы Пётр устроил грандиозный праздник, напоминавший древнеримские триумфы. Моряки, участники сражения, прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидевший на спине у слона. Дело в том, что шведский флагманский фрегат, захваченный русскими в абордажном сражении, назывался «Элефант» («Слон»), а орел считался символом России. На арке красовалась надпись во вкусе нашего первого императора: «Русский орел мух не ловит». Под триумфальной аркой князь-кесарь Фёдор Ромодановский вручил Петру патент на чин вице-адмирала.

Символическая триумфальная арка была сооружена и на Неве. Что может быть эффектнее цветных салютов над рекой? Корабельный парад, фейерверки, пушечная пальба, победный гром лучших оркестров… Отвечал за торжественную программу Александр Данилыч Меншиков – владелец лучшего дворца во всем Петербурге, царский друг и соратник, любивший и умевший удивлять гостей хлебосольством и невиданными зрелищами. В день гангутского праздника его гостями стали все петербуржцы. Пётр не любил пышных придворных ритуалов. Но для таких праздников денег не жалел. Царь хотел, чтобы его подданные восхищались красотой кораблей и мощью русского флота. Лучшей пропаганды, чем такие массовые зрелища, в те времена быть не могло. Да и фейерверки – это не только забава, но и визитная карточка государства, короны, армии, флота.

Гангутская медаль

А через год в этот же день в Балтийском море, возле острова Гренгам, состоялось еще одно крупное морское сражение – последнее в Северной войне. Трудно было не изумиться столь очевидному и редкому совпадению. Пётр увидел в этом знак. В этот день отмечался день памяти святого Пантелеймона – греческого великомученика, казненного язычниками в 305 году. Он был врачом и считался святым целителем. После Гренгама его сочли и «небесным патроном» русского морского воинства. В память двух петровских морских побед, совершенных в один день, но в разные годы, в Петербурге, у истока реки Фонтанки, возле Летнего сада, возвели часовню, а затем и церковь святого Пантелеймона. Этот храм стал своеобразным мемориалом военных моряков.

В русской армии любили повторять горделивое высказывание императора: «Природа произвела Россию только одну: она соперницы не имеет». Пётр произнес эти слова после морских побед, когда убедился в высоких боевых качествах русского флота. Триумфатор Полтавы был убежден, что будущее принадлежит тем державам, которые умеют защищать свои интересы в морях и океанах.

После Гренгама Пётр снова не сдерживал всеобщего ликования. Победу отмечали четыре дня. «Перед зданием Военной коллегии была воздвигнута пирамида, которая окружена была 12 фонарями с русскими и латинскими надписями. Напротив большой площади стояли на якоре четыре фрегата, на которых шведский флаг развевался под царским», – вспоминал изумленный французский дипломат Анри де Лави, оказавшийся в те дни в Петербурге.

Карнавал в честь заключения Ништадтского мира Пётр устроил тоже в морском стиле. Под барабанную дробь по Неве шли корабли. Сам император, облаченный в костюм голландского матроса, исправно барабанил. Залпы салютов вспыхивали вокруг исполинского изображения Нептуна. Пётр любил этот образ: бог морей склоняется перед Россией, проникшей в его владения…

После смерти Петра морских зрелищ с фейерверками в честь побед при Гангуте и Гренгаме больше не устраивали. Отмечали только день Пантелеймона – и в богослужебных текстах звучали похвалы первым русским военным морякам. На флоте эти молебны проходили особенно торжественно.

Судьба праздника

А что в Советской России? О святом Пантелеймоне после 1917 года, конечно, мало кто вспоминал. Слава флота не стерлась, к морским командирам в «первом в мире государстве рабочих и крестьян» относились с пиететом. Правда, вспоминать предпочитали не о старинных баталиях, а о хмельных подвигах и смелых рейдах революционных матросов. И звучал на всю страну «Краснофлотский марш» Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача, оптимистичный и задиристый:

Корабли наши – лучшие в мире!

В бой последний ударят на врагов.

На море ближнем, на море дальнем

Флот наш к победам готов!

С 15 по 22 января 1923 года в стране проводилась «Неделя Красного Флота». Революционные моряки, участники Гражданской войны, устраивали митинги, получали награды… Комсомольцы собирали деньги на укрепление флота. Многим запомнилась та неделя. В воздухе витала идея: может быть, и день флота приурочить к этой январской дате? Но Кузнецов понимал: зимой устроить настоящий флотский праздник почти невозможно. Адмиралу хотелось, чтобы в этот день в Ленинграде, в Севастополе, во Владивостоке народ стекался к пристаням и восхищался парадными корабельными линиями… Кузнецов не хуже Петра Великого понимал важность таких зрелищ. И тогда он вспомнил про Гангут и Гренгам, про первые петровские морские праздники… Адмирал понял, что отмечать морской праздник нужно в конце июля: «Даже Северный флот в это время может рассчитывать на теплый день». Немного поколебавшись, Кузнецов предложил 24 июля. Эту дату Николай Герасимович выбрал неспроста: ведь это был его день рождения…

Праздник быстро утвердился на флоте. Его отмечали и в годы войны. Высоко поднимали флаги на башнях, и, несмотря на вражеские налеты, даже устраивали иллюминации в тех базовых флотских городах, которые не попали под оккупацию. Для моряков этот день – как новый год посреди лета, всем праздникам праздник. И нет в нашей стране ни одного моряка (а «бывших флотских» не бывает), который в этот воскресный день не вспомнит о своей службе.

В 1980 году всю систему военных праздников подкорректировали, и день ВМФ стали отмечать в последнее воскресенье июля. То есть – с 25 по 31 июля. Так удобнее отмечать – в законный выходной день… И к памяти о Гангуте и Гренгаме эти дни имеют прямое отношение.

После распада Советского Союза несколько лет праздник не имел официального статуса. Но его не забывали и отмечали исправно, хотя тогдашнее состояние флота к веселью не располагало. Казалось, государство махнуло рукой на свои эскадры… Ситуация начала меняться только в новом веке. Возрождается кораблестроение, возрождается флот. Морская служба снова стала престижной, а наши боевые корабли, как в лучшие годы, способны выполнить любое задание… 31 мая 2006 года вышел указ Президента России Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации», в котором последнее воскресенье июля объявлялось «памятной датой» и официальным Днём Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Статус праздника не подвергается сомнениям. К нему готовятся, его ждут – и не только моряки. В этот день проходят парады и праздничные смотры во всех флотах России – Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном, а также в Каспийской флотилии.

В 2017 году была восстановлена и почтенная традиция ежегодного Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В параде принимают участие команды всех пяти стратегических морских соединений флота. По традиции, праздник начинается в 10 часов утра с подъема флага на Петропавловской крепости. Палят пушки, возвещая начало торжеств – совсем как во времена победителей при Гангуте и Гренгаме. И можно не сомневаться, что Медный всадник глядит на это военно-морское веселье с одобрением.

С особым душевным настроем в последние годы праздник отмечают в Севастополе. «Гордость русских моряков», город, который еще при Екатерине Великой стал оплотом Черноморского флота, в 2014 году «вернулся в родную гавань». Для каждого севастопольца флот – понятие священное и родное. Город в этот день тонет в андреевских флагах. Тысячи людей со всей России к этому дню приезжают в Севастополь, заранее бронируют места, чтобы любоваться морским парадом. А, значит, этот праздник необходим. И тем, кто причастен ко вчерашнему, сегодняшнему и завтрашнему дню флота, и всем неравнодушным.

Азовский берег России

Как только ни величали Азовское море в древние времена – и Рыбным, и Синим, и Русским. О нем складывали сказки и былины – как о чудесном «окияне», который открывается перед путником на благословенном юге. Русские мореплаватели знали его с древних времен, когда вокруг современной Тамани еще существовало Тмутараканское княжество, а, может быть, и раньше. Рыбы там действительно много, даже в наше время.

Пожалуй, мы недооцениваем азовский мотив в истории России – и в эпоху становления нашей государственности, и в новейшие времена. Азовский берег долго находился в эпицентре войн «за наследство Золотой Орды», перешедших в долгое противостояние России с Османской империей. Вокруг моря выросли промышленные города, которые славятся предприимчивыми, трудолюбивыми и мужественными людьми. Но расскажем обо всем по порядку.

У самого Синего моря

Древние греки – первые исследователи Азовского моря – называли его Меотийским озером, по названию племен, обитавший на его берегах в I тысячелетии до нашей эры – рыбаков, земледельцев и скотоводов.

А через несколько веков на берегах Азовского моря (хотя, конечно, не только там) зарождалась государственность восточных славян – фундамент будущей России. В арабских и византийских источниках о древних восточных славянах Азовское море часто связывали с «русами». Именно его «арабский Геродот», историк и путешественник Х века Аль-Масуди, называл Русским морем, поскольку «никто, кроме руссов, по нему не плавает». То есть, в этих краях наши далекие предки жили гораздо раньше, чем возникло Тмутараканское княжество, вошедшее в состав Древнерусского государства дома Рюриковичей. По предположению историка Дмитрия Иловайского, именно из Приазовья славяне совершали легендарные походы на Каспий.

Взятие Азова

Твердыни у моря

Петр Великий начинал прорыв России к имперскому могуществу именно с Азовского моря. Потом его отвлекла Балтика, но первым подвигом императора было взятие Азова… И знаменитое «Российскому флоту быть!» он произнес в 1696 году, подразумевая южные моря и в первую очередь – донские верфи и крепость Азов.

Этот неприступный форпост в устье Дона долго оставался оплотом крымско-татарского и османского могущества в казачьем краю. Не раз отчаянные казаки – и донские, и днепровские – пробовали на зубок эту твердыню.

В 1696 году Петр I штурмом взял Азов. Сбылась многолетняя мечта казаков и других жителей южных рубежей России. Для Азовского флота Петр велел строить первые русские линейные корабли. Именно там зарождался отечественный военно-морской флот! Чтобы основательно закрепиться на азовских берегах, первый российский император построил крепость Таганрог, вокруг которой разросся город, «первый град Петров», который первоначально называли Троицком на Таган-Роге. Иногда его называют первой российской морской гаванью – кстати, построили ее на удивление быстро, за одно десятилетие. В одном первенство Таганрога неоспоримо: Петр повелел возводить город европейским способом – по чертежам. За несколько лет до основания Петербурга. Улицы расходились от центра лучами. Эту планировку сохранили и в екатерининские времена, когда город основательно перестроили. Мыс Таганий Рог, уходящий в Азовское море, напоминал Петру корабельный нос. Всё в Таганроге говорит о том, что именно здесь царь-флотоводец впервые прорвался к морю. О петровских временах в наше время напоминает таганрогская Никольская церковь, построенная на том самом месте, где, по городскому преданию, остановился Петр, поднявшись от моря по Флагманскому спуску. Об этом свидетельствует обелиск, установленный рядом с храмом.

Таганрог всегда был многонациональным городом. Там жили русские, армяне, малороссы, греки. Впрочем, это касалось всей Азовской губернии, которая всегда была приютом для угнетенных и центром притяжения для тех, кто стремился переменить участь. Григорий Потемкин, желая подчеркнуть духовную связь России не только с Византией, но и с древней Элладой, даже хотел переименовать Таганрог в Спарту. Правда, Екатерина эту идею не поддержала.

В 1736 году мичман Харитон Лаптев – будущий известный полярный исследователь – служил на Дону, изучая подступы к Азовскому морю «для изыскания места, удобнейшего к судовому строению». Ему многое удалось. Вскоре пехоту и кавалерию и в дни учений, и в военное время с Азовского моря поддерживали плавучие батареи – прамы. Во времена Екатерины II Азовская флотилия стояла у истоков Черноморского флота. Потомственный флотоводец, адмирал Алексей Сенявин – человек основательный – начал с восстановления верфей на Дону – в Таврове и на Икорце, – а также с гидрографических исследований Таганрогского залива. Эскадра, базировавшаяся в Керчи, помогала защитить независимость Крыма и российского черноморского побережья.

Начал развиваться и казачий сторожевой пост, уже несколько десятилетий существовавший возле устья рек Кальмиуса и Кальчика, на берегу Азовского моря. Это был небольшой форпост православного мира, нередко первым принимавший удары крымско-татарских набегов. Город назвали в честь супруги великого князя Павла (будущего императора Павла I) – Марии Фёдоровны, но на греческий лад – Мариуполем. Любопытно, что фактическим основателем города был политик, которого Павел откровенно ненавидел – Григорий Потемкин. В 1780 году в новом российском «греческом» городе заложили собор святого Харлампия, в котором уже через два года шли богослужения. Там хранились чтимые греческие иконы, вывезенные из Крыма во время переселения потомков эллинов с полуострова вглубь России.

Время сражений и промыслов

В середине XIX века России пришлось вступить в военное противостояние с четырьмя морскими державами – Турцией, Францией, Англией, Сардинией. Боевые действия развернулись в Крыму. На второй год войны, в мае 1855 года, объединенная англо-французская эскадра вошла в Азовское море. Это была настоящая армада: около 60 крупных военных кораблей и несколько десятков мелких судов. Небольшая Азовская флотилия контр-адмирала Николая Вульфа (кстати, коренного херсонца) не могла тягаться с такой силой. Ему пришлось отступить, потопив часть кораблей. Перед оккупантами стояла задача – отрезать от пополнения и снабжения русские войска, защищавшие Крым. В Керчи высадился 16‐тысячный десант. Эта операция стала самой успешной для французов и британцев на азовском побережье. Крепость Арабат (ныне – Рыбацкое) встретила вражеские корабли артиллерийским огнем. Захватчикам пришлось отступать. Им удавались атаки с моря – в Геническе, Бердянске, Мариуполе. Но попытка высадиться в Таганроге обернулась крахом: гарнизон отбился от десантников. Эта история повторилась в Бердянске и Ейске, где в ноябре 1855 года небольшой отряд казаков героически принял бой с превосходящими силами противника. А в феврале 1856 года в Париже начались мирные переговоры – и боевые действия прекратились. Приазовье долго залечивало раны трагической Крымской войны, но все-таки возродилось. В приморские города протянули ветки железных дорог, а это – пролог промышленного бума.

Вскоре русский торговый флот на Азовском море насчитывал более 1200 кораблей. Славились эти края и рыболовным промыслом – недаром Приазовье называли «осетровым раем». Сотни промысловиков сколотили многотысячные состояния на богатых дарах этого морского края. В Советском Союзе, до начала 1950‐х, Азовское море давало 20 % улова рыбы по всей стране! Причем, добрая половина этого богатства относилась к «рыбам особо ценных пород». Это судак и камбала, лещ и стерлядь, ставрида и кефаль…

В советские времена Азовское море уже не путали с Черным, относились к нему уважительно. Когда Москву после строительства системы каналов стали называть «портом пяти морей», все знали, что одно из пяти – Азовское. Его эмблему можно было увидеть на здании столичного Речного вокзала.

Героическая флотилия

В годы Великой Отечественной войны Азовской флотилией командовал, пожалуй, самый талантливый из молодых советских морских командиров – Сергей Георгиевич Горшков, в то время контр-адмирал, в будущем – Адмирал флота СССР и главнокомандующий военно-морским флотом страны.

Флотилия славилась смелыми десантными операциями, которые Горшков прорабатывал как по нотам. Эти победы азовцев не только вдохновили весь Черноморский флот, они в самые трудные дни войны повлияли и на боевой дух армий, освобождавших Ростов-на-Дону, Кавказ и Крым. Моряки героической флотилии доблестно сражались и на море, и на суше, защищали, а потом и освобождали Новороссийск.

Перелистывая страницы истории азовцев, мы видим героев, память о которых навечно останется в летописи российского флота. Таким был лейтенант Дмитрий Левин – командир бронекатера «БКА-112». Он получил это назначение в мае 1943 года, после тяжелого ранения. В ночь на 3 ноября, под вражеским огнем, его бронекатер первым подошел к берегу на подступах к Керчи. Высадил десантников – морских пехотинцев. Немцам тогда не удалось накрыть их огнем: потерь при высадке не было. Десантники продвигались вперед, а катер Левина всё перевозил и высаживал на берег новых пехотинцев. Но ближе к вечеру катер попал под авианалет. Командир погиб, спасая товарищей. Посмертно лейтенанту присвоили звание Героя Советского Союза.

Капитан 3‐го ранга Павел Державин в то время командовал дивизионом бронекатеров. Его соединение высаживало десанты в районе Жуковки и Опасной, вело огонь по немецким позициям. А потом 165 суток катера Державина, нередко под ливневым огнем, обеспечивали бесперебойную работу паромной переправы с Таманского полуострова на Керченский. Он выжил в тех сражениях, дошел до Вены, стал не только Героем Советского Союза, но и почетным гражданином Братиславы. Истинный соратник и ученик адмирала Горшкова, он был из тех офицеров-азовцев, которые каждый день приближали Победу.

Стоит в Мариуполе обелиск, на его постаменте начертано: «В честь подвига азовских моряков в годы гражданской и Отечественной войн». Его установили там, где с давних пор стояла артиллерийская батарея, прикрывавшая подступы к городу с моря. В наше время возрождается память об азовцах-героях Великой Отечественной, восстанавливаются монументы.