Сергей Алексеев

Собрание сочинений. Том 3. Упрямая льдина. Сын великана. Двадцать дней. Октябрь шагает по стране. Братишка. Секретная просьба

© Алексеев С. П., наследники, 2014

© Алексеева В. А., составление, 2014

© Непомнящий Л. М., иллюстрации, 1982

© Поляков Д. В., иллюстрации, 2014

© Пчелко И. И., наследники, иллюстрации, 1988

© Гальдяев В. Л., наследники, иллюстрации, 1987

© Григоренко М. В., дизайн оформления, 2014

Упрямая льдина

Рассказы о празднике Первого мая

В 1866 году рабочие американского города Чикаго объявили забастовку. Капиталисты жестоко расправились с ее участниками: несколько человек было казнено, многие брошены в тюрьмы.

Забастовка американских рабочих произошла первого мая. В память об этом событии трудящиеся всех стран решили ежегодно отмечать Первое мая как день борьбы против угнетателей. Они договорились Первое мая объявить международным праздником – Днем солидарности трудящихся всех стран.

Из рассказов, вошедших в книгу «Упрямая льдина», вы узнаете, как отмечали Первое мая трудящиеся нашей Родины до Великой Октябрьской социалистической революции.

В лесу у Емельяновки

Деревня Емельяновка лежала в стороне от проезжих дорог, верстах в трех от Петербурга. За деревней – лес, сразу за лесом – берег Финского залива.

Ничем не примечательна Емельяновка: домов в ней немного, жители мирные. Никаких историй, никаких происшествий.

И лес как лес, ничего в нем особенного: сосна да береза, кусты колючей малины, заросль орешника. Редко кто забредал сюда из прохожих.

И вдруг…

Крутился однажды местный мальчишка Санька Лапин около леса, глянул – два неизвестных. Прошли неизвестные полем, осмотрелись по сторонам, скрылись в орешнике.

«Кто бы это? – подумал Санька. – Парни молодые, здоровые. Вдруг как разбойники!»

Хотел было мальчишка подкрасться к орешнику, да не решился. Обошел стороной, выбежал к заливу, смотрит – у берега лодки: одна, вторая, третья… Из лодок выходят люди, тоже озираются по сторонам и направляются к лесу. Бросился Санька назад в деревню, к дружку своему Пашке Дударову.

– Паш, Паш! – зашептал он. – Люди, человек двести!

– Брось врать!

– Не сойти с места.

Побежали приятели к заливу. Смотрит Пашка: действительно лодки!

Помчались в лес. Идут осторожно, крадучись. От куста к кусту пробираются. Вышли к поляне – народу! Стоят полукругом. В центре – плечистый рабочий. Развернул красное знамя. Заговорил.

Обомлели ребята, залегли за кустом, притихли.

– Сегодня мы, петроградские рабочие, собрались сюда… – долетают до Саньки и Пашки слова оратора. – Нас мало сегодня, но близок час народного пробуждения…

Выступающий говорил долго, а кончил словами:

– Да здравствует наш пролетарский праздник!

Санька толкнул Пашку:

– Про что это он?

Пашка пожал плечами.

Вслед за первым рабочим выступил второй, затем третий, четвертый. Все говорили о тяжелой доле трудящихся, о том, что надо бороться за лучшую жизнь, и снова о празднике.

Два часа под кустом пролежали ребята. Сходка окончилась. Рабочие начали расходиться небольшими группами. Переждав немного, поднялись и мальчишки. Идут гадают: что же такое было в лесу, о каком это празднике говорили рабочие?

Вернулись ребята в Емельяновку, решили разузнать у старших.

Санька отцу рассказал про сходку, про знамя.

– А вы не придумали? – усомнился отец.

– «Придумали»! Мы же видели. Мы под кустами лежали.

Пожал Санькин отец плечами. Ничего объяснить не смог.

Расспрашивали ребята у матерей, к тетке Марье ходили, к дяде Егору бегали. Да только никто ничего не знал о рабочем празднике.

Помчались ребята к деду Онучкину. Он самый старый, уж онто наверное знает. Онучкин принялся объяснять, что праздники бывают разные: Рождество, Пасха, день рождения царя, день рождения царицы…

– Не то, не то! – перебивают ребята.

– Есть еще Сретенье, Крещение, Троицын день.

– Ты давай про рабочий праздник! – кричат.

– Про рабочий? – Старик задумался. Почесал затылок. Развел руками. Не слыхал он о таком празднике.

Так ничего и не узнали приятели.

А происходило в лесу деревни Емельяновки вот что: русские рабочие впервые отмечали Первое мая. Было это давно, в 1891 году.

Только о том, что же это за праздник Первое мая и почему его отмечают, Санька и Пашка узнали не скоро – много лет спустя, когда уже выросли, когда сами стали рабочими.

На Обуховском заводе

Трудна, безысходна жизнь рабочих. Работали по двенадцать, тринадцать, четырнадцать часов в сутки. А получали гроши. Чуть что – штрафы. Не лучше других жилось и рабочим Обуховского оружейного завода.

В апреле 1901 года обуховцы заволновались:

– Хватит!

– Натерпелись!

– Пусть ставки повысят!

– Штрафы, штрафы долой!

Объявили рабочие забастовку.

Хозяин завода приказал для острастки уволить 26 человек с работы.

Забегал слесарь Афанасий Никитин.

– Братцы, – кричит, – приступайте к работе. Так они нас всех уволят!

Только рабочие не послушались Афанасия Никитина, не испугались: к работе не приступили. Мало того, предъявили хозяину новые требования: уволенных немедля восстановить, рабочий день сократить, а подумав, добавили и еще одно – разрешить открыто праздновать Первое мая.

Прошел день, второй, третий. Прошла неделя, наступила вторая.

Не дымит, не работает Обуховский оружейный завод.

Слесарь Афанасий Никитин и вовсе перепугался.

– Братцы! – уговаривает он рабочих. – Так нет же силы в наших руках. Все равно не будет по-нашему. Только хуже себе…

Не слушают рабочие Никитина.

Прошло Первое мая. Следом – еще неделя. Не прекращается забастовка. Вызвал тогда хозяин войска. Окружили войска завод.

Построили рабочие баррикады, приготовились к обороне.

– Братцы! – не унимается Афанасий Никитин. – Пожалейте себя. Братцы, нас же солдаты, как зайцев…

Двинулись солдаты на баррикады, открыли стрельбу. А что у рабочих? Камни да доски. Продержались полдня на баррикадах, сломили войска рабочих.

Арестовали в этот день 800 человек. Судили. Многих отправили в Сибирь – на каторгу.

Так ничего и не добились рабочие.

– Говорил я, предупреждал, – опять завел про свое Афанасий Никитин. – Нет же силы в наших руках. Не стоило начинать.

– Начинать, говоришь, не стоило?! – возмущались рабочие. – Да в любом деле главное – начать. Силы, говоришь, нет? Эх ты! Сила в народе могучая, богатырская. Погоди: придет время – покажет себя народ!

Отпевание

Запрещалось рабочим праздновать Первое мая. Нельзя им было в этот день собираться большими группами, устраивать митинги и демонстрации.

Приходилось рабочим идти на разные хитрости. Рабочие одной из московских окраин решили собраться на кладбище.

Сколотили гроб. Наняли батюшку. Шесть человек подняли гроб на руки. Остальные пристроились сзади. Процессия двинулась к кладбищу. Впереди шел батюшка и важно махал кадилом.

Теперь уже никто не мог разогнать рабочих. Даже городовые почтительно уступали дорогу.

В кладбищенской церкви «покойника» отпели. Батюшка махал кадилом и тянул:

– За упокой души раба Божьего… Как звать?

– Николаем.

– За упокой души раба Божьего Николая… – выводил батюшка.

Кончив отпевание и получив пять рублей по договоренности, батюшка удалился. А рабочие собрались в самом дальнем конце кладбища и провели митинг. Спели вполголоса революционные песни, прочитали первомайские прокламации.

Вечером кладбищенский сторож Тятькин, обходя могилы, наткнулся на незарытый гроб. Удивился Тятькин, приподнял крышку, глянул, а там такое, о чем и подумать страшно.

Сторож бросился к участковому надзирателю.

– Ну что тебе?

– Гроб, ваше благородие.

– Ну и что?

– Так в т-том гробу… – Тятькин стал заикаться.

– Ну, так что же в гробу?

– Его императорское величество, царь-государь Николай Второй, – проговорил Тятькин.

– Ты что, сдурел?!

– Никак нет, – крестился кладбищенский сторож. – Сам государь император, изволю доложить.

Надзиратель пошел на кладбище. Заглянул в гроб, а в нем действительно, ну правда, не сам император Николай Второй, а царский портрет: при орденах, во весь рост, в военном мундире.

Началось следствие. Тятькин ничего нового сообщить не мог.

Взялись за батюшку.

– Отпевал? – допытывался надзиратель.

– Отпевал.

– Кого отпевал?

– Раба Божьего Николая.

– Идиот! – закричал надзиратель.

Батюшка долго не мог понять, за что такие слова и за какие такие провинности его, духовную особу, и вдруг притащили в участок. А узнав, затрясся как осиновый лист. Трясется, крестится, выпученными глазами моргает.

– Кто был на сходке? – не отстает надзиратель.

Старается батюшка вспомнить. Не может.

– Разные, – говорит, – были. Человек сорок. И высокого роста и низкого. И молодые и старые. Аллилуйя еще кто-то здорово пел.

– «Аллилуйя»! – передразнил надзиратель. – Ну, а кто нанимал? Кто деньги платил?

– Плечистый такой, – оживился батюшка. – С усами. Руки еще в мозолях.

Стали искать. Да мало ли среди рабочих широкоплечих да с усами. А руки в мозолях у каждого. Так и не нашли.

Обругал еще раз надзиратель Тятькина и батюшку. На этом дело и кончилось.

Рабочие были довольны. Шутка ли сказать – и Первое мая отметили, и самому царю устроили отпевание.

Аракел

Небывалой силой славился тифлисский (Тифлис – старое название города Тбилиси) кузнец Аракел.

– Дядя Аракел, согни-ка подкову, – просят ребята.

Положит кузнец подкову на огромную, словно сковорода, ладонь, сожмет – согнулась подкова.

– Гирю, гирю подбрось, – не отстают ребята.

Возьмет Аракел пятипудовую гирю, начинает играть, словно мячиком.

…Вместе с русскими рабочими Первое мая стали отмечать и рабочие других национальностей: украинцы, латыши, белорусы, армяне, татары.

В 1901 году отпраздновать Первое мая решили и рабочие города Тифлиса.

Первомайская демонстрация в Тифлисе получилась большая, многолюдная – две тысячи человек вышли на улицы.

Вместе со всеми вышел и Аракел. Шел впереди, нес красное знамя.

На одной из улиц рабочим преградили дорогу конные полицейские и казаки.

– Разойдись! – приказал казачий офицер. Он взмахнул плетеной нагайкой.

Демонстранты остановились.

– Разойдись!

Никто не шевельнулся.

Подал тогда офицер команду. Выхватили полицейские и казаки шашки, бросились на демонстрантов.

Смешались ряды рабочих, потеряли равнение. Окружили полицейские Аракела, оттеснили его от товарищей.

Подскакал офицер и схватился за красное знамя.

Не выпускает Аракел знамени, еще крепче прижал к груди.

– Отпусти! – закричал офицер и полоснул по лицу знаменосца нагайкой.

Пересек красный рубец лицо Аракела, кровью наполнился левый глаз.

Держится Аракел за знамя.

– Отпусти! – хрипит офицер; выхватил он шашку, взмахнул – вот-вот рубанет Аракела.

Но перехватил кузнец офицерскую шашку. Вырвал, подбросил и, как хворостинку, переломил ее на две половины.

Опешили офицер и полицейские. Сидят на лошадях, разинули рты.

А Аракел презрительно швырнул на землю обломки шашки, сжал крепче в руках знамя и не торопясь направился к демонстрантам.

Опомнились полицейские.

– Стой! – закричал офицер. – Стой! Держи его!

Бросились догонять Аракела, да поздно. Смешался он с толпой.

Не видать Аракела. Не найти. Лишь по-прежнему развевается над демонстрантами красное знамя.

– Да здравствует Первое мая! Да здравствует свобода! – несется по улице.

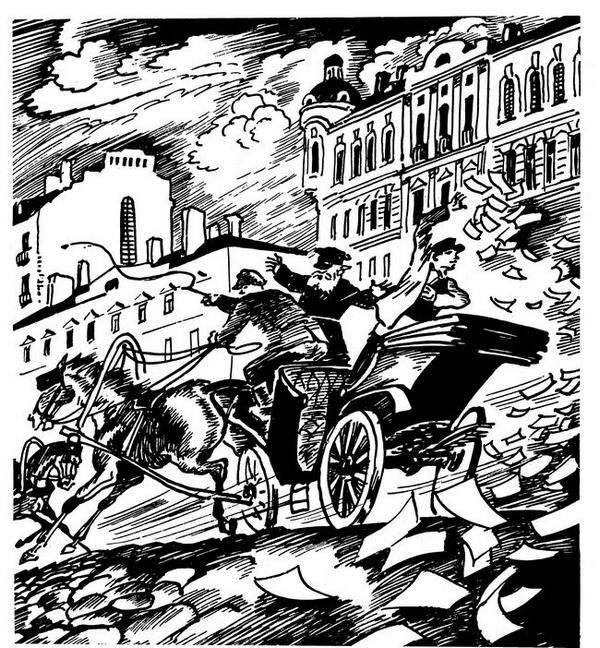

Пассажиры

Дело было в Могилёве. Извозчик-старик Качкин подкарауливал возле вокзала пассажиров. День был веселый, майский.

Сидел старик на козлах пролетки, от яркого солнца щурился. Смотрит: идут два парня. В руках у одного корзина. Сверху платком накрыта. Из-под платка торчит гусиная голова. Крутит гусак головой, с любопытством на всех поглядывает.

Поравнялись парни со стариком:

– Свободен?

– Милости просим.

– Нам бы на главную улицу.

– Тридцать копеек.

Парни спорить не стали. Один из них сел на пассажирское сиденье, поставил рядом с собой корзину. Второй попросил:

– Разреши-ка, папаша, лошадкой поправить.

– Садись, – согласился старик. – Но за это еще пятак.

– Ладно, будет тебе пятак.

Качкин подвинулся. Взобрался парень на козлы. Взял вожжи и кнут. Гикнул. Тронулись.

– Из деревни, никак? – поинтересовался старик. – Гостинчик, видать?

– Подарочки, – ответил загадочно парень.

Выехали на главную улицу.

– Держись, папаша! – крикнул парень Качкину и посильнее ударил коня.

Запрыгала пролетка по булыжной мостовой, засвистел в ушах ветер.

– Э-э! – заворчал старик. – Так не договаривались. За это еще десять копеек.

– Ладно, – согласился парень.

Видит Качкин: уступчив пассажир.

– Нет, – говорит, – двадцать.

Пока они договаривались, второй парень, тот, что сидел на пассажирском сиденье, снял с корзины платок, приподнял гуся, а под гусем – листовки! Взмахнул парень рукой – взвились, закружились, полетели листовки в разные стороны.

Оглянулся Качкин, понял: недоброе…

– Стой! Стой! – закричал с испугу.

– Тише, тише, папаша, за это еще целковый.

Только Качкину теперь не до денег.

– Караул! – завопил. – Разбойники!

Летит пролетка по главной улице. А сзади несутся городовые, слышится свист, хлопают выстрелы. Подбирают прохожие листовки, суют поспешно за пазуху. Свернула пролетка в один переулок, в другой, в третий.

Осадили парни разгоряченного коня, сунули старику горсть медяков, оставили корзину и гуся, бросились во двор, перемахнули через забор – только их Качкин и видел.

Подбегают запыхавшиеся городовые. Окружили пролетку, стянули Качкина с козел.

– Кого вез? Где пассажиры?

Хотел Качкин показать, куда побежали парни, да не успел. Подошел к нему офицер.

– Сволочь! – закричал он и съездил старику по уху. – Душу пущу по ветру! Где негодяи?!

Насупился Качкин, глянул из-под навислых бровей на офицера, помедлил.

– Вон туды утекли, – показал он на противоположный конец переулка.

Отпустили жандармы старика, помчались в указанном направлении.

Возвращался Качкин домой, щупал медяки в кармане, посматривал на гуся, вспоминал неожиданных пассажиров. «Парни, видать, рискованные, – рассуждал старик. – Ишь напридумали! По самой по главной улице…»

Гриша Лозняк

Гриша Лозняк отбывал заключение в одиночной камере. Худ. Ростом мал. В плечах узок. Глянешь – ничего в нем особенного. Да и нраву Гриша был скромного. Ссор с надсмотрщиками не заводил. Тюремных правил не нарушал. Во время прогулок не разговаривал. Смотрели на него надзиратели и думали: «По глупости небось угодил парень, по недоразумению».

Раз в неделю приходила сестра, приносила передачу – всегда одно и то же: буханку хлеба, бутылку молока и четверть фунта дешевых конфет, но непременно в бумажках.

Звали ее Лизой. Была она под стать брату: худенькая и маленькая, совсем девочка. Лиза терпеливо дожидалась своей очереди, робко протягивала корзину и уходила.

– Видать, пугливая, – говорили охранники.

Только все было не так.

Гриша сидел не случайно. Был он членом большевистской партии, печатником, и арестовали его при разгроме подпольной типографии. И Лиза была вовсе не сестрой Лозняка. Она тоже состояла в большевистской партии и выполняла партийное поручение. Да и хлеб, молоко и конфеты приносила она неспроста. В конфетные обертки вкладывались письма от товарищей с воли. Сидел Гриша в тюрьме, а был в курсе всех новостей и событий.

Из хлеба Гриша делал чернильницы, наливал в них молоко и молоком писал ответы товарищам. Когда к Гришиной камере приближались охранники, он проглатывал и «чернила» и «чернильницу». Вы, наверное, знаете, что так писал письма из тюрьмы Владимир Ильич Ленин.

Приближалось Первое мая.

Гриша не раз принимал участие в первомайских маевках. Решил он и в тюрьме отметить рабочий праздник. Сообщил об этом соседям – заключенным, сидящим в других камерах. Сообщал стуком – специальным шифром. Вначале постучал в стену направо, потом в стену налево. Товарищи поняли, поддержали, в свою очередь сообщили соседям.

Вскоре о предложении Гриши Лозняка знали все политические.

И уже на следующий день стали в тюрьму поступать лоскутки красной материи: одному – запеченные в хлебе, другому – в пироге вместо начинки, третьему – засунутые в корешок книги.

Во время прогулок заключенные незаметно передавали лоскутки Грише, а он по ночам шил из них красное знамя.

И вот наступило Первое мая. Как и обычно, утром заключенных вывели на прогулку. Тюремный двор небольшой. Ходят они цепочкой по кругу. Десять кругов – тридцать минут. Тридцать минут – вот и вся прогулка.

Прошли заключенные круг, прошли два, и вдруг взвилось над арестантами знамя. Затрепетало в воздухе алым полотнищем. Потянулось к небу и к солнцу.

Смело, друзья! Не теряйте

Бодрость в неравном бою, —

запел Гриша Лозняк.

Родину-мать защищайте,

Честь и свободу свою! —

подхватили другие.

Забегали, заволновались охранники.

– Молчать! – кричат. – Молчать!

Не слушают заключенные.

Пусть нас по тюрьмам сажают,

Пусть нас пытают огнем,

Пусть в рудники посылают,

Пусть мы все казни пройдем!..

Прибежал начальник тюрьмы. Окружили охранники со всех сторон заключенных, избили прикладами, погнали в вонючие подземные карцеры.

Две недели отбыли демонстранты в карцере. А потом разослали их по другим городам, в разные тюрьмы. Был отправлен и Гриша Лозняк.

Привезли его в новую тюрьму, посадили в одиночную камеру.

Прошла неделя, и снова у Гриши появились «чернильница» и «чернила», снова он стал получать письма от товарищей с воли…

Худ Гриша. Ростом мал. Скромен. Глянешь – ничего в нем особенного…

Книжечки

Томский батюшка, отец Макарий, любил простому народу для чтения раздавать книжечки. Книжечки были или божественного содержания, или про жизнь царей и цариц.

Читателями поначалу были старухи и монашенки соседнего монастыря, а потом, смотрит батюшка, и рабочий люд потянулся.

Раздавая книжечки, отец Макарий любил расспрашивать про прочитанное: понравилась ли книжечка, хороши ли картинки.

Приходила к батюшке за книжечками и одноглазая Харитина, прислуга генерала Обозина.

Вот как-то, было это в конце апреля, под самое Первое мая, отец Макарий и спрашивает у Харитины:

– Ну как, понравилась книжечка?

– Ой как понравилась! – отвечает Харитина. – Интересно, – говорит. – И, главное, очень понятно. Особенно там, где про Первое мая.

– Про какое еще Первое мая? – удивился он.

– Как – про какое?! Про то, что рабочий праздник, – говорит Харитина.

Схватил батюшка книгу, смотрит – не верит своим глазам. Действительно, в книжечке листки про Первое мая: и откуда праздник пошел, и почему он рабочий. А дальше и совсем страшное – все против царя, помещиков и капиталистов: мол, пора их прогнать и установить народную власть. Бросился отец Макарий в жандармское управление к полковнику Голенищеву.

Развернул Голенищев книжечку, побагровел.

– Откуда такая?! – накинулся на святого отца.

Батюшка и принялся рассказывать про то, как он раздает для чтения простому народу книжечки, и про Харитину.

– Позвать Харитину, – приказал Голенищев.

Привели Харитину.

– Откуда листовки?! – заревел Голенищев.

Уставила Харитина на полковника свой единственный глаз.

– От батюшки, – говорит. – От отца Макария.

– Дура! – обругал ее полковник и стал допытываться у священника, кто еще приходит за книжечками.

– Кучер его сиятельства князя Пирятина, Митрофан, – стал перечислять батюшка.

– Так. Еще?

– Монашенки из соседнего монастыря.

– Так. Еще?

– Пекаря из булочной Незатейкина.

– Так.

– Прачки из заведения госпожи Белоручкиной.

– Еще?

– Санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.

Приказал Голенищев собрать всех батюшкиных читателей и вместе с книжечками привести в полицейское управление.

Собралось человек сорок. Проверили книжечки. Почти в каждой – листки про Первое мая.

Стали допрашивать.

– Откуда листки про Первое мая? – спрашивал каждого Голенищев.

– Не знаю, ваше высокородие, – отвечал Митрофан, кучер его сиятельства князя Пирятина. – Мне такую батюшка, отец Макарий, пожаловал.

– Не знаем, – пропищали монашки. – Мы книжечек не читаем. Мы так, ради прогулки, к батюшке ходим.

Ничего не могли ответить ни пекаря из булочной Незатейкина, ни прачки из заведения госпожи Белоручкиной.

– Тут не иначе как нечистая сила замешана, – заявил санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.

Три дня велось следствие. Безрезультатно. Пришлось отпустить арестантов.

Рассвирепел Голенищев, вызвал отца Макария.

– Богу служишь, – кричал, – царя забываешь! Тебя самого за такие дела под арест, в Сибирь да на каторгу!

Стоял батюшка, слушал, краснел, разводил руками. Ну и задача: как же оно случилось – в божественных книжечках и вдруг про Первое мая?

А дело было так. Служил у отца Макария в работниках мальчик – Никишкой звали. У Никишки был брат – Григорий. Работал Григорий слесарем на заводе. Узнал он от Никишки про книжечки. А тут как раз приближалось Первое мая. Рабочие напечатали листовки и стали их тайно распространять по городу.

Подумал Григорий, что и книжечки отца Макария могут послужить на пользу. Поговорил с Никишкой. Дал ему пачку листовок. Тот их в книжечки и вклеил. Ну, а кто на мальца подумает?

И потратил-то Никишка двадцать минут, а вон какая из этого история получилась!