Сергей Пешков

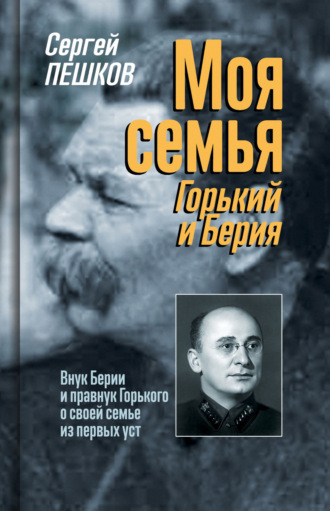

Моя семья: Горький и Берия

На Капри у отца

В 1912 году Максим, проучившись до 4-го класса, оставил школу и осенью, после последних летних каникул в Алассио, уехал на Капри к отцу. А.М. жил в то время на южном склоне острова над Марина-Пиккол, а внизу, у самого моря, жил знакомый Горького – Алексей Золотарев со своим другом Александром Лоренц-Метцнером, математиком, политэмигрантом и председателем «Каприйского общества взаимопомощи». Горький предложил им позаниматься с его сыном, и Макс стал ходить на виллу «Аркуччи» – Лоренц вел уроки по математике, Золотарев – по истории и литературе.

А.А. Золотарев впервые увидел Максима еще в конце лета 1907 года, когда с несколькими друзьями жил в Швейцарии недалеко от Лозанны в деревеньке Божи-сюр-Клярен, на солнечном берегу Женевского озера: «Как-то я услышал от своих приятелей и о том, что где-то по соседству с нами поселился со своей матерью сын Горького, что это бойкий озорной мальчик – сыплет вокруг себя шутливыми прозвищами, быстро подмечая характерные и смешные стороны у встречных людей: “Шаляпин”, “Американец”, “Сократ”…» При встрече Алексей Алексеевич увидел в Максиме «застенчивого мальчика с нежным девичьим лицом, удивительно похожего на свою мать». По предложению одного из друзей – критика Василия Рогачевского – решили всей компанией поехать на Капри в гости к Горькому. Финансовую сторону поездки обеспечил член Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 году Алексей Буров – он вернулся из Бордо, где хорошо заработал. Для А.М. захватили с собой фотографии и письма его сына.

Несмотря на давнее знакомство, поначалу уроки шли довольно трудно: и ученик, и учитель сильно смущали друг друга. «У меня застревали слова в горле, я терялся и путался при самых простых вопросах Максима, – вспоминал Алексей Алексеевич, – а когда сам переходил в наступление, то трудный ученик мой терял дар речи, упорно отмалчивался и дичился, внимательно наблюдая за мною, как я изощрял свои педагогические таланты». Но после урока они спускались по цветущим склонам к морю, и там, во время прогулок, находились и новые мысли, и забытые слова. Часто и учитель, и ученик бывали на литературных вечерах – А.М. в просторной студии читал написанные на Капри произведения, слушали и вместе учились. Золотарев вспоминал, что его поражала особая манера Максима слушать и наблюдать: «Мне всегда казалось, что у него как-то участвуют в этой работе и его развитые, зрячие руки… Он точно взвешивал слова и людей, чтобы определить их для себя одному ему известным зорким и увесистым словом». В конце 1913 года Золотарев уехал провожать своего брата до Парижа, а когда перед отъездом в Россию вернулся проститься с островом, Горького и Максима на Капри уже не было.

За время, проведенное с отцом, Максим вырос и возмужал, научился не хуже любого рыбака править лодкой, часами мог работать веслами. Среди каприйских рыбаков завел много приятелей. Он настолько хорошо овладел итальянским языком с особенностями местного диалекта, что неаполитанцы считали его своим земляком и не могли поверить, что синьорино Максим – так они его называли – родился в далекой России.

Как и отец, Максим влюбился в сказочный остров Капри: «бонбоньерка, упавшая с елки Господа Бога» – так назвал остров поэт Алексей Лозино-Лозинский, пораженный его красотой. Горький в «Сказках об Италии» писал: «В тумане тихо плывет – или раскален солнцем – тает лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце неаполитанского залива… Остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло».

Максим побывал вместе с отцом во всех уголках острова. Вместе они прошлись по всем тропкам от вершины Монте-Соларо до волшебной красоты гротов: Голубого, Белого, Красного, Зеленого. Наверное, именно здесь Максим сформировался как художник, особенно это видно по его работам, богатым сочными «каприйскими» красками. Жаль было покидать солнечный остров, но пора было возвращаться в Россию.

Возвращение в Россию

Горький, так долго проживший за границей, не любил слово «ностальгия», редко говорил о том, как соскучился по России, но в душе тяжело переживал разлуку с родиной. Василий Десницкий вспоминал, как однажды, встречая на Капри восход солнца, Алексей Максимович говорил ему, что человек должен жить там, где рожден, не может он пустить корни в чужую землю: «Чудесная природа, изумительная красота… А вот, не поверите, земляк, иногда смотришь на эту красоту, и хочется голову разбить о розовые скалы, которые обступили меня, как стены тюрьмы…»

В честь 300-летия Дома Романовых 21 февраля 1913 года вышел указ императора Николая II о частичной амнистии для политических эмигрантов. Для Горького и Екатерины Павловны открылась возможность вернуться на родину, но снова подвело здоровье А.М. – обострился туберкулез. Малейшее изменение климата могло трагически отразиться на здоровье, тем более совершенно невозможно было переезжать из теплой Италии в зимнюю Россию. К лету состояние Горького улучшилось, и в июне 1913 года он получил разрешение вернуться в Россию. Правда, в консульстве предупредили: это не избавляет его от «административного взыскания» по приезде. Да и приехавшие из России знакомые советовали – лучше пока не возвращаться. И все же в конце года Горький с Ладыжниковым через Берлин отправились на родину. Поселился А.М. в Финляндии в деревне Кирьявала недалеко от станции Мустамяки на даче у Екатерины Крит, младшей сестры Марии Андреевой. Он писал Екатерине Павловне: «Из газет тебе уже известно, что я переехал границу вполне благополучно, тихо и скромно. Однако какие-то земляки узнали, и некоторое время ходили мимо меня, рассматривая лицо мое с ужасом, как мне казалось».

В январе 1914 года Департамент полиции распорядился установить «неотступное наблюдение» за А.М. Пришлось ему дать подписку о невыезде. Окружная прокуратура потребовала возобновить дело, начатое еще в 1908 году: тогда Горького обвиняли по статье 73-й Уголовного уложения в богохульстве, допущенном в повести «Мать». Обвинение по этой статье не входило в перечень дел, подлежащих амнистии. Горького вызывали к следователю на допрос, но вскоре дело прекратили. «Да, судить меня, вероятно, не будут, прокурор прекратит дело. Шум – невыгоден, его без меня достаточно», – написал А.М. Екатерине Павловне.

Тогда же А.М. обратился в Нижегородскую ремесленную управу, где он все еще числился «цеховым Алексеем Максимовичем», с просьбой выдать ему бессрочный паспорт. Через несколько дней он его получил, но с ограниченным сроком – всего на пять лет.

В начале января Леонид Андреев пригласил А.М. пожить в его доме – сам он до мая собирался за границу. Об этом удивительном доме в воспоминаниях об Андрееве рассказывает Корней Чуковский: «Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами: каждое бревно – стопудовое, фундамент – циклопические гранитные глыбы… камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет – точно площадь… Камин этот поглощал неимоверное количество дров, и все же в кабинете стоял такой лютый холод, что туда было страшно войти». А.М. очень удобно устроился в Мустамяках, место знакомое, собственный рабочий кабинет, с таможни начинают поступать его личные вещи и главное – книги, необходимые для работы.

В начале февраля Горький поехал в Москву, посетил художественные выставки, театры. Его возвращение все противники царского режима приняли восторженно. Письма с поздравлениями от студентов, рабочих, литераторов – приходили во множестве: «Одна Москва поздравила свыше 70-ти раз…» Посетителей, пожалуй, даже больше, чем на Капри: тут и начинающие писатели – просят посмотреть и пристроить рукопись, друзья, просто посетители с просьбой помочь деньгами. Для того чтобы быть в гуще событий, А.Н. перебирается в Петербург и снимает большую квартиру на Кронверкском проспекте, 23.

Екатерина Павловна с Максимом обосновались в Москве, на Чистых прудах – в Машковом переулке, дом Грибоедова 1а, квартира 16. Отечество встретило их не гостеприимно – на таможне жандармы произвели самый тщательный обыск багажа, перерыли все вещи, изъяли некоторые книги. Максим уехал из России еще ребенком, а вернулся – юношей. О родине он знал по рассказам родителей. Его первые впечатления – обилие всевозможной форменной одежды, мундиров, что особенно бросалось в глаза по сравнению со штатской «пиджачной» толпой довоенной Франции. Про форменные шинели учеников Максим позднее говорил, что они как бы предопределяют весь дальнейший чиновничий путь человека. Его поражали бескультурье и грубость, резкий контраст нищеты и богатства. Первые, поверхностные впечатления заслонили все многообразие русской жизни, и Максим записывает в дневнике: «Как-никак, а нельзя гордиться принадлежностью к русской нации. Я уважаю Россию меньше, чем Италию. Это немного странно, но это я обнаружил сравнением приезда в Вентимилью и Одессу. Вентимилья мне была городом не более знакомым, чем Одесса, но чувствовал себя более дома. Немного боишься русских людей: сердитый, невеселый, несвежий народ».

Но постепенно Максиму открывались и другие стороны русской жизни. Он сдал экзамены и был зачислен в 6-й класс реального училища Н.Г. Баженова – бывшее училище И.И. Фидлера. Как и любого новичка, класс встретил его настороженно, а тут еще – сын знаменитого писателя, приехавший из-за границы. После вольной жизни в Новой русской школе и на Капри Максим почувствовал себя неуютно в казенной обстановке. А.М. писал сыну: «Дорогой мой, получил твое письмо и карточку – спасибо! На карточке ты похож на чиновника – такой солидный и гораздо старше своих лет; сходство с чинушей увеличивает кокарда на фуражке».

Знания, полученные в русской школе и дополнительных занятиях с репетиторами на Капри, во многом отличались от того, чему учили в реальном училище, и, возможно, им не хватало системности. Многое пришлось догонять. Промахи и ошибки вызывали злорадство. Максим замкнулся в себе, постоянно готов был дать отпор и в конце концов потерял всякий интерес к учебе. Максим даже на уроках рисования, которое любил с раннего детства, даже при его несомненных способностях, не поднимался выше тройки. «Снова это учение, черт бы его побрал», – записал он в дневнике.

Друзей в классе, кроме друга детства Льва Малиновского, сына архитектора, у него не было. Максим был чистым юношей, отнюдь не ханжой, но ему были неприятны хвастливые рассказы одноклассников о ранних любовных приключениях. Отец, как мог, поддерживал его: «Вчера получил мамино письмо, в котором она пишет, как трудно тебе ладить с математикой и как вообще нелегко достается школа. Друг мой, – все это я очень хорошо представляю себе, все понимаю, очень мне боязно за тебя, но я знаю, что если ты преодолеешь эти трудности – ты выйдешь из боя богатырем!.. Ты пишешь, что ученики предлагают тебе переводить русские ругательства на французский язык – пошли их к черту, ослов! Как не стыдно им? Черти! Замечательнее всего в этом то, что вот уже более тридцати лет читаю и слушаю я о русской школе все одно и то же: ябеда, драки, лентяйничество и словоблудие. Тоска!» А Екатерине Павловне Горький писал: «Сколько бы не стоил репетитор Максима – это не важно, лишь бы он помог парню одолеть науки, лишь бы мальчик не сидел в одном классе по два года – что будет убийственно для него».

К сожалению, как и раньше, А.М. не имел возможности часто видеться с сыном. Работы было много: замыслил организовать «Новый театр» – театр трагедий, романтической драмы и высокой комедии; готовит к изданию первый сборник пролетарских писателей; редактирует отдел беллетристики в журнале «Просвещение»; работает над антологией литературы Армении, Латвии, Финляндии, разных частей Российской империи…

Наступил 1914-й. 18 (31) июля в России была объявлена всеобщая мобилизация. 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Горький воспринял это как первый шаг к мировой трагедии.

В первые же дни войны в российском обществе последовал мощный всплеск патриотизма, довольно быстро приобретший националистический, шовинистский характер. Умами овладевала мысль о Германии как о средоточии мирового зла. Интеллигенция говорила о Святой Руси, о Руси – носительнице истинной культуры, о Руси – спасительнице Европы. В массах, писал А.М., война также весьма популярна, «потому что немец – мастер на фабрике, инженер, директор; немец – управляющий имением, полицейский, чиновник, генерал. Немец вообще более ловок и умен, чем русский, а мы Русь, любуясь ловкими и умными людьми, – не любим их».

Вдруг, в одночасье, были забыты все преступления царского режима. На улицы высыпали толпы людей с патриотическими лозунгами. Санкт-Петербург переименован в Петроград – ведь так звучит более по-русски. За победоносную войну высказались видные фигуры из лагеря оппозиции – Георгий Плеханов, Александр Дейч, Вера Засулич, Петр Кропоткин, «социал-патриоты», как назвал их В.И. Ленин. Сам же Ильич ратовал за победу Германии и поражение своей страны, полагая, что это – залог революции в России.

После некоторых колебаний А.М. примкнул к так называемым «пораженцам». Для газеты «День» он написал статью, где резко осудил высказывания о войне известных писателей Леонида Андреева, Александра Куприна, Федора Сологуба и Михаила Арцыбашева: «Все они единодушно говорят, что немец урод, зверь, чудовище. Они осуждают не солдата, не один какой-либо класс, а целую нацию… Пресса разносит эти потоки темных чувств, пыль холодной злобы по всей стране».

А.М. прекрасно понимал антинародный характер войны, его «пораженчество» вовсе не означало сдаться на милость врага – необходимо лишь искать, и искать как можно быстрее, возможность ее прекращения. Ведь каждый день гибнут тысячи людей, разрушается, превращаясь в прах, культурное достояние многих стран.

В отличие от многих сверстников Максим не поддался романтике войны, наоборот, занял непримиримо-пораженческую позицию. Друзей ему это не добавило ни среди учеников, ни среди преподавателей, многие из которых разделяли патриотические настроения. Максим высмеивал лектора, который, даже рассказывая о Лермонтове, умудрялся проявить германофобство: «Наш общий враг (жест), в культурном отношении ниже всякой критики (пауза и жест)». Конечно, взгляды Максима во многом формировались под влиянием отца, который был для него высшим авторитетом, хотя сам А.М. никогда не стремился навязать сыну свои политические взгляды. Он писал Максиму: «Как у тебя дела в школе? Не очень трудно тебе? Вероятно всех твоих товарищей прострелило патриотизмом? Патриотом быть не худо, вовсе не худо, но быть тупым и глупым патриотом – эта беда. И всегда необходимо помнить, что “чужой дурак – нам веселье, а свой – бесчестье”». В письме Екатерине Павловне Горький радуется: «Как мне приятно, что Максима не прострелило московским патриотизмом и он рассуждает здраво, хоть взрослому впору». Обрадованный приездом отца, Максим записал в дневнике: «Приехал папа. Как неожиданно и как вовремя. Как приятно, что он смотрит также как и я на войну и что видит русское самохвальство».

С целью дискредитации А.М. газета «Биржевые ведомости» напечатала фальсифицированные письма Горького Шаляпину с патриотическими высказываниями. Горький якобы сказал, что «не успокоится, пока собственноручно не убьет хоть одного немца». А.М. писал сыну: «Так как говорится “хоть одного” значит предполагается, что у меня есть аппетит убить многих».

В иностранной печати появляется информация о том, что Горький отправляется на войну санитаром. Миланская «Секоле» сообщила, что сын А.М. записался добровольцем во французскую армию, поступил в полк, стоящий в Ницце, и просит послать его на передовую. Оказалось, речь шла о крестнике А.М. – Зиновии Пешкове. В ответ на эти «сообщения» А.М. пишет сыну: «Вот тебе – новость, воин! Я – санитаром, ты – солдатом, теперь следует бабушку назначить в артиллерию, мать – авиаторшей и все будет в порядке!»

Усиливающийся шовинизм и антисемитизм подталкивали А.М. к созданию радикально-демократической партии, партии, которая объединила бы всех прогрессивно мыслящих людей. Поскольку партия должна иметь свой печатный орган, Горький озаботился созданием газеты «Луч», организовал сбор средств на ее издание. Заявленная цель газеты – борьба за конституционную Россию, без пораженчества, без уклона в интернационализм и в социализм.

Вместе с издателем Иваном Сытиным А.М. организовал встречу в Москве с князем Георгием Львовым, который в 1917 году станет первым главой Временного правительства, с недавним председателем Думы Александром Гучковым, с крупным предпринимателем и депутатом Думы Александром Коноваловым, с популярным журналистом Власом Дорошевичем… Речь шла о материальной поддержке. Договориться не удалось, большая часть присутствующих настаивала на организации издательства в Москве, что не устраивало ни Сытина, ни Горького.

А.М. организовал издательство в Петрограде на деньги Сытина, Коновалова, а также председателя правления Сибирского торгового банка Эрнеста Груббе и крупного ростовского предпринимателя Бориса Гордона. Он пригласил именитых авторов: Владимира Короленко, Михаила Грушевского, Ивана Бунина, Валерия Брюсова… В научный отдел – знаменитого физиолога растений Климента Тимирязева.

Все решено, заключен договор с типографией, и вдруг А.М. пишет Короленко: «Луча» не будет. Судя по всему, кто-то дал указание владельцам типографии выставить неприемлемые «разбойничьи» условия. И все же Горький решил не сдаваться и продолжить дело, на которое уже потратил пять месяцев работы и уйму энергии. Коновалов приобрел для издания собственную типографию. Но события в стране начали развиваться в таком направлении и так быстро, что Горький решил выпускать новую газету с совершенно другим направлением. Уже в апреле 1917 года начала выходить «Новая жизнь», ставшая печатным органом Российской социал-демократической рабочей партии интернационалистов.

Огромное количество дел не позволяло А.М. видеться с сыном так часто, как им обоим хотелось бы. Из писем сыну: «Мне очень грустно, что не могу приехать сейчас, как обещал, но – делать нечего, приходится отложить». «Вот видишь, – снова я не исполнил своего обещания, но, право, я не виноват в этом. Выходит как-то так, что мне все чужды, мне никого не нужно, а я нужен всем, и все меня тащат кому куда нужно…» «Дорогой друг мой! Очень много думаю о тебе, очень беспокоюсь за тебя. Страшно хочется, чтоб ты скорее кончил школу и освободился».

А со школой у Максима действительно были сложности, но, по счастью, директор училища Баженов, чутко к нему относившийся, порекомендовал для дополнительных занятий своего бывшего ученика – студента Московского университета П.С. Назарова-Бельского. Екатерина Павловна позвонила в общежитие, где в то время проживал Петр Степанович, и пригласила его зайти. Максим и его будущий учитель познакомились, и начались их занятия. Поначалу ограничились только гуманитарными предметами, но затем взялись и за математику с физикой. Петр Степанович строил обучение на дружбе с учеником и на личном примере, старался увязать теоретические занятия с практикой. Изучая в курсе физики оптику, подробно разобрали устройство и принцип работы фотокамеры, и съемка на всю жизнь стала одним из любимейших занятий Максима. Его снимки позднее печатались во многих советских журналах. Благодаря дополнительным занятиям Максим быстро догнал по всем предметам товарищей по классу, и только Закону Божьему его невозможно было заставить заниматься. Максим постоянно задавал батюшке «дерзкие вопросы» о несоответствии Библии теории Дарвина, а батюшка – священник отец Горбоновский – ставил ему двойки. И даже в тех редких случаях, когда отвечал Максим вполне удовлетворительно, все равно ставил двойку, приговаривая: «За ответ поставил бы тебе тройку, но за неверие ставлю два».

Между тем приближались выпускные экзамены, и двойка в дипломе по Закону Божьему была равносильна «волчьему билету» – лишала права поступать в высшие учебные заведения. Что делать? Директор Баженов пригласил в училище Назарова-Бельского, и вместе с инспектором И.И. Соколовым и священником отцом Горбоновским стали искать выход. Батюшка оказался человеком добросердечным и вовсе не желал «наказать» Максима. Решили, что Максим подготовит главу из истории церкви. Выбрали «Путешествия святых апостолов Петра и Павла». Поскольку на экзамене присутствовали представители Московского учебного округа, разыграли маленький спектакль. Максим вытащил билет и, как было условлено, передал его отцу Горбоновскому. Что там было в билете – неизвестно, но батюшка прочел: «Путешествие святых апостолов Петра и Павла. Ну что же, расскажите нам…» Таким образом самый трудный экзамен оказался позади.

Интересы Максима не ограничивались только учебой и чтением книг, которыми во множестве снабжал его отец. Он был музыкален, его школьная учительница пения говорила: «Хороший слух, но совершенная безучастность к пению заставила меня удалить его из хора». Макс любил неаполитанские песни, оперу – особенно «Кармен», увлекался джазовой музыкой. Привез с собой из-за границы множество пластинок, возмущался, когда при нем называли джаз упадочным, ресторанным искусством.

Еще будучи учеником 5-го класса, Максим писал сатирические рассказы. Он никому не показывал их, даже родителям. Читал их при «закрытых дверях» Назарову-Бельскому и только потому, что тот был его преподавателем русского языка и литературы. Как вспоминал Петр Степанович, рассказы были очень ярки, образны: «По ним я увидел как живых итальянских монахов… их алчность, ханжество, подлое лицемерие и похотливость».

До приезда в Москву Максим почти не знал драматического театра, в столице он «открыл» для себя «Художественный» и высоко ценил его, восхищаясь игрой Василия Качалова, Ивана Берсеньева… А.М., также выделявший МХТ, писал Максиму: «Вообще следует ходить в Художест[венный] театр, предпочитая его другим, ибо все другие не могут дать той полноты впечатления, которую дает Х[удожественный] театр. Свободный? Там есть недурно поставленные пьесы, но – кроме Монахова – нет артистов».

Но любимым искусством Максима стало, пожалуй, кино. Он был поклонником американского фильма с авантюрной фабулой. Русские фильмы он обвинял в излишнем психологизме и отсутствии динамичности. Из его дневника: «Пошел в “Арс”, где присутствовал при просмотре (генеральном) “Иола”. Хорошо поставлено, но, как во всех русских драмах, совершенно нет завязки действия и развязки. Все действие состоит из 6-ти частей, из которых любую можно взять на первое, или второе, или третье и т. д.».

Он высоко ценил Чарли Чаплина еще с его первых короткометражных картин, любил цирк и больше всего – эксцентриков, хорошую акробатику. Максим охотно участвовал в домашних спектаклях, шарадах, концертах. Всегда неожидан, оригинален. Талантливый импровизатор, он сам мастерил костюмы из подручных материалов и забавные гримы. Он выбирал самые неожиданные роли, например Анны Павловой в живых картинах или статуи Суламифь в инсценировке «Песни Песней» Саши Черного.

По воспоминаниям очевидцев, все это было талантливо и самобытно. Иногда спектакли возникали и разыгрывались в один вечер, иной раз тщательно готовились заранее: рисовали декорации, шили костюмы, совместно репетировали. И к каждому спектаклю Максим готовил какой-нибудь сюрприз, которого не ждали даже товарищи по «сцене».

Хороший спортсмен, Максим ловко управлялся с парусной лодкой, великолепно играл в теннис, одно время увлекался французской борьбой, записался в члены Московского общества воздухоплавания. По поводу последнего увлечения сына А.М. писал Екатерине Павловне: «Максим хочет летать? Приятно! Если ему себя не жалко, – хоть бы мух постыдился!»

Но более всего Максим любил велосипедный спорт. Еще в Италии с друзьями по школе совершали длительные велосипедные экскурсии на итальянские озера, поднимались на Симплонский перевал. Приехав в Россию, Максим не забыл свое увлечение – с друзьями он исколесил на велосипедах Финляндию, совершил пробег Москва – Тверь и обратно по проселочным дорогам через город Дмитров.

После этих велопробегов издавались домашние альбомы, где в шутливой форме, с забавными зарисовками описывались путешествия. В этих домашних записях в полной мере проявился природный юмор Максима, «проистекавший, – как вспоминали люди, хорошо знавшие его, – из самого существа его натуры, без всякой подражательности, без предвзятой мысли насмешить, позабавить».

Вот как описывал Максим альпинистов на Симплонском перевале (из альбома путешествий по итальянским озерам):

Наше появление привлекло внимание толпы англичан из отеля, которые за неимением настоящих ледников и опасных вершин (в Швейцарии эти последние стали чрезвычайно редким явлением) строили из снега небольшие горки и затем, одевшись в фуфайки passe-montagne, напялив дымчатые очки и сапоги с гвоздями в палец длиной, перевязавшись веревками и вооружившись кирками, лазили по этим «неприступным» вершинам. При поднятии на какую-нибудь «высочайшую точку» они втыкали английский флаг и дощечку с именем смельчака…

Так на одной из гор, метров три высотой, было написано «Первый поднялся на эту вершину Mister E.F. Jonson с проводником Эрнстом в 1913 году».

А вот Финляндия, водопад Иматра:

Мы подошли к мосту, содрагавшемуся от ударов волн. В начале моста висел плакат «Самоубийц просят на перила не облокачиваться. Опасно». Рядом стоял финн в форме городового, опрашивающий прохожих – не желают ли они кончить жизнь самоубийством. На этот вопрос, предложенный суровым тоном, мы ответили грустно «Только не сегодня…»

В это время в толпе туристов, шествующих впереди нас, произошло замешательство. Там торопливо целовались, обнимались, плакали, платили долги и прыгали через перила в водопад. Несчастный страж показывал перстом на плакат и жаловался на русских людей…

Полное трагизма описание нашей поездки на лодке и купание в водоворотах Малой Иматры было уже готово к печати. Но на предварительном чтении среди коллег-писателей произошли настолько удручающие эпизоды (от ужаса почетный академик И.А. Бунин – человек из Сан-Франциско – немедленно же поседел и упал в глубокий обморок; недавно приехавший с фронта (Петроград) талантливый писатель И. Сургучев (Мельница) заболел острым психическим расстройством; известный в кругу своих знакомых «Силыч» (герой русско-японской войны) стал страдать водобоязнью), что мы жалея наших почтенных читательниц и читателей принуждены были отказаться от напечатания сего замечательного документа.

По воспоминаниям друзей, в близкой ему среде Максим был прекрасным собеседником, рассказчиком: наблюдательность, острота восприятия, свой взгляд на происходящее – вот что в нем привлекало. Но если он попадал в среду чужих ему людей или встречал предвзятое к себе отношение, он замыкался, держался настороженно, молчал.

Максим обладал неплохими литературными способностями. Весной 1918 года он прислал отцу из Сибири рассказ об электрификации одной деревеньки. Рассказ был опубликован в «Новой жизни» под заглавием «Ланпочка» и по ошибке приписан самому А.М. (см. Приложение 1).

Постепенно рос интерес Максима и к политике, он много читал и с 1916 года посещал нелегальный гимназическо-студенческий кружок, руководимый журналистом Кириком Левиным. Левин в то время вышел из большевистской организации и занимал довольно неопределенную позицию. А.М., который встречался с ним в Петербурге, писал Екатерине Павловне: «Он не глуп, Кирик, и, кажется, в достаточной мере осторожен».

Собрания кружка проходили в квартире Александра Коновалова – Левин дополнительно занимался с его сыном. Коновалов – крупный фабрикант, член IV Государственной думы, в 1917 году он станет министром торговли Временного правительства. Горький хорошо его знал: Коновалов вложил деньги в петроградское издательство «Парус».

Считалось, что собираться в таком месте совершенно безопасно, квартира должна была быть вне всяких подозрений. Но полиция не оставила их вниманием, и однажды из шинелей, оставленных в прихожей, пропали ученические билеты некоторых членов кружка, в частности Максима и его друга Льва Малиновского. Поговаривали, что и сам Коновалов был человеком предусмотрительным – считал необходимым, чтобы его сын «овладел тем окружением, против которого ему придется бороться».

Вначале занятия в кружке носили скорее образовательный характер. Читали литературу по социологии и политэкономии, разбирали книги Николая Чернышевского и Николая Добролюбова, изучали историю революционного движения в России, писали рефераты, дискутировали. Хотя к тому времени патриотические восторги несколько поутихли, Максим и здесь выделялся своей непримиримой позицией противника войны.

Позже Кирика Левина сменил Валерьян Переверзев, а на базе этого кружка возникли другие, с более четкой политической ориентацией: дебатировались актуальные политические вопросы, велась пропагандистская работа среди учащейся молодежи под определенным партийным руководством, уже с явно выраженным большевистским влиянием. Да и сам Максим все больше тяготел к большевикам и вскоре после Февральской революции вступил в большевистскую партию. «Однажды, – как вспоминал учитель Максима Назаров-Бельский, – я пришел к нему [Максиму] утром, он сказал мне, что должен явиться в одно место, и пригласил меня. Куда? Что? Ничего не сказал. Проходим Сретенские ворота. Вот Рождественский бульвар – дом 21. Заходим во двор небольшого особняка, налево дверь – вошли. Макс подошел к одному товарищу за столиком в углу, тот дружески поздоровался с Максом и вручил ему маленькую книжечку. Это был партийный билет. Оказалось, мы были в райкоме партии».

Когда дома Максим показал партийный билет, Екатерина Павловна сказала: «Ты хорошо сделал – сам решил вопрос, ты уже почти взрослый». Конечно, здесь не было никакого влияния ее или А.М., скорее пример друга Льва Малиновского (его мать Елена Константиновна – член партии большевиков с 1905 года, отец Павел Петрович – с 1904-го).

А.М. старался не авторитетом отца – знаменитого писателя и общественного деятеля, а собственным примером, ненавязчивыми советами пробудить в сыне самостоятельность, научить самому принимать решения. Он писал Екатерине Павловне:

Суровые дни встретят нашего сына, суровые годы. Я много думаю об этом. И когда встает предо мною вопрос о М[аксиме] – а это бывает чаще, чем ты можешь думать, – я спрашиваю себя: хорошо, – тебе нравится путь, которым ты шел, идешь, ты крепко веришь в свою правду, – хорошо, но – жизнь текуча, непрерывно изменяются люди, а с ними и правда. Смотри, – годится ли твоя для сына? Верования – не пиджак, они одевают душу и могут очень исказить фигуру ее. Вот теперь я вижу много молодых поэтов, студентов и вообще юношества. Мало среди них людей, которые нравились бы мне, мало! И все кажутся ужасно бедными, жалкими, все какие-то гости в жизни сей. Но вдруг это все – только потому, что мне скоро 50? Не очень верю я в себя, в свое умение жить. Я хороший работник, но – учитель? Я думаю, что я очень плохой учитель. И отсюда у меня является некое смущение перед Максимом.

Есть и еще что-то, что ставит меня пред ним в позицию почтительную. Это я говорю не шутя, – у меня действительно есть почтение к нему, чувство, которое я и ко взрослым редко питаю, очень редко. М[аксим] – юноша, заслуживающий уважения, – смешно звучит? Но – верно. Ты, вероятно, не совсем поймешь меня, но поймешь со временем.

Я думаю, что женщина, которая полюбит М[аксима], будет весьма счастлива.

Из всего сказанного выше ты можешь сделать только одно заключение. О многом я стесняюсь говорить с сыном. Откровенность взрослого – почти всегда нездорова, а когда взрослый – я, так это такая путаница – избави бог!

Короткие встречи А.М. с сыном были все так же редки. Он писал сыну: «Мне очень грустно, что не могу приехать сейчас, как обещал, но – делать нечего, приходится отложить… Я не принадлежу себе, вот в чем дело! А пожить с тобой – хочется, и я все-таки вижу, как мы едем по Волге на хорошем пароходе, едем и едим! Много едим, стерлядки и прочих».