Симона де Бовуар

Маркиз де Сад. Утопия зла

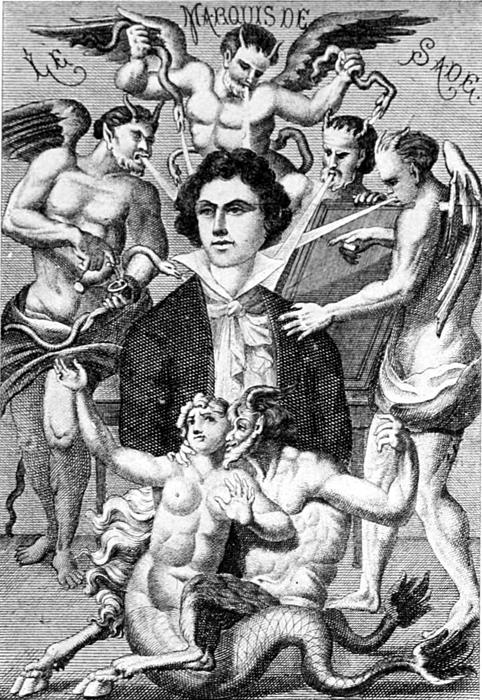

Маркиз де Сад в окружении демонов.

Французская гравюра.

Последовавшие за ними три года ссылки он провел в своем поместье в Провансе, и казалось, что он успокоился. Он старательно разыгрывал роль мужа и хозяина дома, произведя на свет двух детей и принимая у себя цвет соманского общества. Он много читал и ставил пьесы в домашнем театре, одну – собственного сочинения. Но примерное поведение не принесло ему ожидаемой награды, и в 1771 г. он снова оказался в тюрьме, на этот раз за долги.

После освобождения его тяга к добродетели заметно уменьшилась. Он совратил свою юную свояченицу. Она была канониссой, девственницей и сестрой жены – все это придавало особую пикантность приключению. Однако он не оставил своих прежних привязанностей и продолжал посещать бордели, демонстрируя там свои специфические наклонности. Вскоре дело приняло неожиданный и угрожающий оборот. Маркиз сбежал в Италию со свояченицей, а в это время он и его слуга Латур были преданы символической казни на городской площади в Эксе.

Канонисса нашла убежище в одном из французских монастырей, где и провела остаток жизни, а Сад укрылся в Савойе. Его поймали и заключили в замок Миолан, откуда он спасся с помощью жены. Отныне он стал человеком, подлежащим преследованию, и отдавал себе отчет в том, что ему никогда не позволят вернуться к нормальной жизни. Тем больше усилий он приложил, чтобы реализовать свои мечты о другой жизни, свои эротические фантазии.

При содействии жены он собрал в замке Ла Кост коллекцию из нескольких красивых лакеев, секретаря – неграмотного, но весьма привлекательного молодого человека, – соблазнительной кухарки, горничной и двух молоденьких девушек, доставленных своднями. Но Ла Кост не был неприступной цитаделью, изолированной от социальной атмосферы, и Сад потерпел очередное фиаско. Девицы в ужасе сбежали, горничная родила ребенка, чье отцовство она приписывала Саду, отец кухарки пытался его застрелить, а красавца-секретаря родители забрали домой

Сад уехал в Италию, но мадам де Монтрей, которая не могла простить ему падения младшей дочери, приложила некоторые усилия, и после ряда приключений с побегами и погонями 7 сентября 1778 г. Сад оказался в Венсенне, «запертый в клетке, как дикий зверь».

С этого момента начинается другая история. В течение одиннадцати лет, сначала в Венсенне, а потом в Бастилии, погибает человек, но рождается писатель. Человек был сломлен очень быстро. Обреченный на половое воздержание, не знающий, как долго продлится заключение, Сад несколько повредился в рассудке. Однако спустя некоторое время интеллектуальные способности к нему вернулись, а сексуальный голод он компенсировал радостями обильного стола. Его слуга рассказывал, что маркиз дымил как печная труба и ел за четверых. Экстремист во всем, он стал обжорой. Мадам де Сад ежедневно посылала ему горы снеди, и вскоре он достиг невероятной толщины. Он непрерывно жаловался на судьбу, обвиняя всех и во всем, умолял о прощении и слегка развлекался, продолжая терзать жену.

Он имел наглость проявлять ревность, приписывал ей всевозможные козни против себя и находил, что для столь трагических обстоятельств маркиза недостаточно скромно одевается. В 1782 г. он пришел к выводу, что отныне только литература будет наполнять его жизнь «восторгом, вызовом, искренностью и усладами воображения». Его экстремизм сказался и здесь: он писал лихорадочно, неистово и чрезвычайно много, писал, одновременно поглощая немыслимые количества пищи.

* * *

Когда в 1790 г. Сада выпустили на свободу, он мог надеяться и надеялся, что в его жизни начинается новый период. Жена, наконец, просила развода, дети были ему абсолютно чужими. Освободившись от семьи, Сад, которого старое общество сделало изгоем, попытался приспособиться к новому, которое вернуло ему достоинство гражданина. Пьесы Сада ставились в театре, одна из них даже имела большой успех. Он сочинял речи в честь Республики, был назначен на официальный пост и с энтузиазмом подписывал петиции.

Но его роман с Республикой продолжался недолго. Мир, к которому он пытался приспособиться, снова оказался слишком реальным, и им управляли те же универсальные законы, которые Сад считал фальшивыми и несправедливыми. Когда общество узаконило убийство, Сад в ужасе отшатнулся.

Читатель, удивляющийся тому, что Сад дискредитировал себя в глазах Революции гуманностью, вместо того, чтобы искать место губернатора в провинции и безнаказанно мучить и убивать людей, не понимает его по-настоящему. Пролитие крови могло служить для него источником особого возбуждения, но лишь при определенных обстоятельствах. Он ничто так не ненавидел в старом обществе, как его право судить и наказывать, право, жертвой которого стал он сам, он не мог с сочувствием отнестись к массовому террору. Вот почему Сад в качестве главного присяжного чаще всего оправдывал обвиняемого. Он держал в своих руках судьбу семьи мадам де Монтрей, но не захотел мстить ей с помощью закона.

В декабре 1793 г. он был заключен в тюрьму по обвинению в умеренности. Освободившись через год, он с отвращением писал: «Республиканская тюрьма с ее вечной гильотиной перед глазами нанесла мне в сто раз больше вреда, чем все Бастилии вместе взятые». Зло перестало быть для него притягательным, когда преступление было объявлено узаконенной добродетелью, и хотя сексуальность Сада с годами не уменьшилась, гильотина уничтожила болезненную поэтику извращенного эротизма.

Сад все еще пытался оживить свой прежний опыт и прежние мечты в книгах, но он перестал в них верить. Он не потерял памяти, но утратил движущую силу, и сама жизнь стала для него слишком тяжелым грузом. Он влачил жалкое существование в нищете и болезнях и работал в версальском театре за сорок су в день.

Декрет от 28 июня 1799 г., причисливший его имя к списку аристократов, подлежащих изгнанию, заставил его воскликнуть в отчаянии: «Смерть и нищета – вот моя награда за преданность Республике!». Он получил все же право гражданства, но к началу 1800 г. оказался в версальской больнице, «умирающий от голода и холода», под угрозой нового тюремного заключения за долги. Он был столь несчастлив во враждебном мире так называемых «свободных людей», что, может быть, сам стремился к одиночеству и безопасности тюрьмы.

Сознательное или невольное, это желание было исполнено. 5 апреля 1801 г. его помещают в приют Сент-Пелажи, а потом переводят в Шарантон, куда за ним едет мадам Кенэ, которую он называет в письмах «Чувствительной Дамой» – единственная привязанность его последних лет.

Конечно, оказавшись взаперти, Сад протестовал и пытался бороться за свободу. Но, по крайней мере, он снова смог полностью посвятить себя страсти, заменившей ему чувственные удовольствия – писательству. Он гулял по парку с «Чувствительной Дамой», писал комедии для обитателей приюта и ставил их на сцене. Он даже согласился сочинить дивертисмент по случаю посещения Шарантона архиепископом парижским.

Его представления о жизни не изменились, но он устал от борьбы. Шарль Нодье пишет: «Он был вежлив до приторности, грациозен до нелепости и с почтением говорил обо всем, о чем принято говорить с почтением». Мысли о старости и смерти доводили его до состояния самого неподдельного ужаса, он падал в обморок при виде своих седых волос. Однако, смерть его была мирной. Он умер 2 декабря 1814 г. от астматического приступа.

* * *

Сад сделал эротизм единственным смыслом и выражением всего своего существования, поэтому исследование природы его сексуальности имеет несравненно более важное значение, чем удовлетворение праздного любопытства.

Совершенно очевидно, что он имел выраженные сексуальные идиосинкразии, но дать им определение довольно сложно. Его сообщники и жертвы хранили молчание, его частные записи утеряны, письма писались с предосторожностями, а в книгах больше фантазии, чем правды. Тем не менее, в его романах существуют ситуации и герои, которые явно пользуются его особым расположением. Именно они дают ключ к пониманию особенностей психологии автора.

В первую очередь в книгах Сада бросается в глаза именно то, что традиционно ассоциируется с его именем и словом «садизм». Он избивал Розу Келлер плеткой, наносил ей раны ножом и лил на них расплавленный воск. В марсельском публичном доме Сад вынимал из кармана девятихвостую «кошку», утыканную булавками.

Все его поведение по отношению к жене демонстрирует исключительную душевную жестокость. Он постоянно твердил об удовольствии, которое можно получить, заставляя людей страдать: «Нет никакого сомнения, что чужая боль действует на нас сильнее, чем наслаждение; она заставляет все наше существо сладостно вибрировать». Дело в том, что в основе всей сексуальности Сада, и, далее, в основе его этики лежит оригинальное интуитивное представление об идентичности актов соития и жестокости. В письмах есть доказательства того, что его собственный оргазм был похож на эпилептический припадок, был чем-то агрессивным и убийственным как взрыв ярости. Чем можно объяснить эту странную ярость?

С раннего отрочества Сад, очевидно, испытывал постоянные, если не невыносимые, муки желания. Однако опыт эмоционального опьянения был, по всей вероятности, ему совершенно недоступен. В его книгах чувственная радость никогда не бывает связана с самозабвением, духовным порывом. Герои Сада ни на минуту не теряют своей животной сущности и одновременно рассудочности. Желание и наслаждение создают кризис, который разрешается чисто телесным взрывом. Истоки садизма находятся в попытке каким-либо способом компенсировать один необходимый и недостающий элемент – эмоциональное опьянение, которое позволяет партнерам достигнуть единства.

Проклятием, всю жизнь тяжким грузом лежащим на Саде, была именно его «отделенность», которая не давала ему ни забыть себя, ни по-настоящему ощутить реальность партнера. Корни этой «отделенности» следует искать в детстве Сада, о котором мы почти ничего не знаем. Если бы он при этом был холоден от природы, не возникло бы никаких проблем, но его инстинкты неудержимо влекли его к другим людям, а возможности соединиться с ними он не имел. Ему приходилось изобретать методы, чтобы создать иллюзию этого соединения. Сад знал, что получение удовольствия может быть связано с актом агрессии, и его стремление к тиранической власти над объектом наслаждения иногда принимало именно такой характер. Однако и это не могло принести ему полного удовлетворения.

Если поставлена цель спастись от себя и почувствовать реальность партнера, можно попытаться достигнуть ее и другим путем – через боль собственной плоти. В борделе Сад испытывал действие плетки не только на девицах, но и на себе самом. Это было, по-видимому, весьма обычной для него практикой, и его герои ей также не пренебрегают: «…никто ныне не сомневается, что удары бича чрезвычайно эффективны в оживлении силы желания, истощенного наслаждением».

Однако Сад не был мазохистом в обычном понимании этого термина. Необычным в его случае было напряжение сознания, наполняющего плоть, но не растворяющегося в ней. Он заставлял проститутку хлестать его плеткой, но при этом каждые две минуты вставал и записывал, сколько ударов он получил. Его желание боли и унижения могло существовать только как единое целое с желанием унижать и причинять боль. Он избивал девицу, в то время как над ним самим совершали акт содомии. Самой его заветной мечтой было пребывание в роли мучителя и жертвы одновременно.

Был ли Сад содомитом? Его внешность, роль, выполняемая его лакеями, значительное место, которое он отводит этой «фантазии» в своих произведениях, и страсть, с которой он ее защищает, не оставляют на этот счет никаких сомнений. Несомненно, женщины играли большую роль в его жизни, но подробности его чисто физиологических отношений с ними нам неизвестны.

Примечательно, что из двух единственных свидетельств его сексуальной активности отнюдь не следует, что Сад вступал с партнершей в «нормальное» соитие. Если он имел детей от мадам де Сад, то это было связано с необходимостью выполнения социального долга. А принимая во внимание групповой характер развлечений в замке Ла Кост, мы не можем с уверенностью считать, что именно он был отцом ребенка горничной.

Разумеется, нет оснований приписывать Саду мнения, высказываемые убежденными гомосексуалистами его романов, но фраза, вложенная в уста Епископа в «120 днях Содома», достаточно близка ему по духу, чтобы звучать как признание: «Мальчик гораздо лучше девочки. Рассмотрим вопрос с точки зрения зла, поскольку зло почти всегда есть истина наслаждения и его главное очарование. Преступление должно казаться большим, когда совершается над существом, подобным тебе самому, и от этого удовольствие удваивается».

В соответствии с какой-то своеобразной диалектикой, Сад в своих книгах часто отводит женщинам место победительниц, одновременно испытывая к ним отвращение и презрение. Возможно, эти чувства были вызваны к жизни его отношениями с матерью и ненавистью к теще. Можно предположить также, что он ненавидел женщин потому, что видел в них скорее своих двойников, чем дополнение, и поэтому ничего не мог от них получить. В его героинях больше жизни и тепла, чем в героях, не только по эстетическим соображениям, а потому что они были ему ближе. Сад ощущал свою женственность, и женщины вызывали его негодование тем, что не были самцами, которых он в действительности желал.

Я уже говорила о том, что рассматривать странности Сада только как факты, значит придавать им неверное значение. Они прочно связаны с его этикой. После скандала 1763 г. особенности эротики Сада перестали быть его личным делом – они превратились в проявление противостояния обществу.

В письме к жене Сад объясняет, как он возвел свои вкусы в принципы: «Я довел эти вкусы до степени фанатизма, и это дело рук моих преследователей». Сад получил мощную движущую силу своей сексуальной активности – стремление к преднамеренному злу. Поскольку общество в союзе с природой расценило его удовольствия как преступление, он сделал само преступление источником удовольствия: «Преступление – душа похоти. Чем бы было наслаждение, не будь оно преступлением? Нас возбуждает не объект распутства, а идея зла».

Совершал ли он зло, чтобы почувствовать себя виновным или спасался от чувства вины, совершая зло? Дать ответ на этот вопрос означало бы исказить черты личности, которая никогда не знала покоя и вечно металась между гордыней и раскаянием.

* * *

Литература дала Саду возможность освободить и утвердить его мечты. Его литературная деятельность стала актом демонизма, запечатлев преступные, агрессивные видения и сделав их достоянием публики. Это придает его произведениям несравненную ценность. Казалось бы, удивительно, что человек, который так все время отстаивал свое право на независимость от общественной морали и подчеркивал свою уникальность, проявил такое яростное стремление к коммуникации. Но в Саде не было ничего от мизантропа, ненавидящего людей и предпочитающего общество животных и девственной природы. Отделенный от людей непреодолимой преградой – особенностями психики – он, тем не менее, жаждал единения с ними. И это могла дать ему литература.

В 1795 г. он писал: «Я готов к тому, чтобы выдвинуть несколько глобальных идей. Их услышат, они заставят задуматься. Если не все из них окажутся приятными, а я уверен, что большинство покажется отвратительными, – что ж, я внесу свой вклад в прогресс нашего века и буду этим удовлетворен». Его искренность была неразрывно связана с бесчестностью. Беззастенчиво признаваясь в своих пороках, он оправдывал себя. Все, что он писал, является отражением двойственности его отношения к миру и людям.

Еще более удивителен избранный им способ выражения своих идей. От человека, который так ревниво культивировал собственную неповторимость, можно было бы ожидать столь же индивидуальной формы самовыражения, вспомним хотя бы Лотреамона. Но XVIII век не мог предоставить Саду таких лирических возможностей – время проклятых поэтов еще не пришло.

Сам он ни в коей мере не обладал литературной смелостью. Настоящий творец должен – по крайней мере, на определенном уровне и в определенный момент творчества – освободиться от груза наследия и подняться над современниками в полном одиночестве. Но в Саде была внутренняя слабость, которую он пытался скрыть под маской самонадеянности. Общество поселилось в его душе под видом чувства вины. У него не было ни времени, ни средств заново создавать человека, мир, себя самого. Он слишком спешил защитить себя.

Вместо того, чтобы самоутвердиться, Сад оправдывался, и для того, чтобы быть понятым, он использовал доктрины современного ему общества. Будучи порождением века рационализма, он ничто не мог поставить выше разума. С одной стороны, он писал, что «всеобщие моральные принципы – не более, чем пустые фантазии», а с другой, он охотно подчинялся принятым эстетическим концепциям и вере в универсальность логики. Это объясняет как его идеи, так и его творчество. Он оправдывал себя, но все время просил о прощении. Его труды – проявление двусмысленного желания довести преступление до предела и одновременно снять с себя вину.

То, что излюбленным литературным жанром Сада была пародия, естественно и в то же время любопытно. Он не пытался создать новый мир, ему достаточно было высмеять, имитируя его, тот, который был ему навязан. Он притворялся, что верит в населяющие этот мир призраки: невинность, доброту, великодушие, благородство и целомудрие. Когда он елейно живописал добродетель в «Алине и Валькуре», «Жюстине» или «Преступлениях из-за любви», им двигал не только расчет.

«Покровы», которыми он окутывал Жюстину, были не просто литературным приемом. Чтобы получить удовольствие от бедствий добродетели, необходимо изобразить ее достаточно правдиво. Защищая свои книги от упреков в безнравственности, Сад лицемерно писал: «Можно ли льстить себя надеждой, что добродетель представлена в выгодном свете, если черты окружающего ее порока обрисованы без должной выразительности?».

Однако он имел в виду совсем другое: может ли порок возбуждать, если читателя прежде не заманить иллюзией добра? Дурачить людей еще приятнее, чем шокировать. И Сад, плетя свои сладкие округлые фразы, испытывает от мистификации острое наслаждение. Его стиль нередко отличает та же холодность и та же слезливость, что и нравоучительные рассказы, послужившие ему образцом, а эпизоды развертываются в соответствии с теми же унылыми правилами.

И все-таки именно в пародии Сад добился блестящего писательского успеха. Он был предвестником романов ужасов, но для безудержной фантазии был слишком рационален. Когда же он дает волю своему необузданному воображению, не знаешь, чем восхищаться больше: эпической страстностью или иронией. Как это ни странно, тонкость иронии искупает все его неистовства и сообщает повествованию подлинную поэтичность, спасая от неправдоподобия.

Этот мрачный юмор, который Сад временами обращает против самого себя, не просто формальный прием. Сад, с его стыдом и гордостью, правдой и преступлением, был одержим духом противоречия. Именно там, где он прикидывается шутом, он наиболее серьезен, а там, где предельно лжив, наиболее искренен. Когда под видом взвешенных, бесстрастных аргументов он провозглашает чудовищные гнусности, его изощренность часто прячется под маской простодушия; чтобы его не приперли к стенке, он изворачивается как может – и достигает своей цели: расшевелить нас. Сама форма изложения рассчитана на то, чтобы привести в замешательство. Сад говорит монотонно и путано, и мы начинаем скучать, но вдруг серое уныние освещается блеском горькой сардонической истины.

Именно здесь, в веселье, неистовстве и высокомерной необработанности стиль Сада оказывается стилем великого писателя.

* * *

Однако никому не придет в голову сравнивать «Жюстину» с «Манон Леско» или «Опасными связями». Как ни парадоксально, сама потребность в сочинительстве наложила на книги Сада эстетические ограничения. Ему не хватало перспективы, без которой не может быть писателя. Он не был достаточно обособлен, чтобы встретиться лицом к лицу с действительностью и воссоздать ее. Он не противостоял ей, довольствуясь фантазиями.

Его рассказы отличают нереальность, внимание к лишним деталям и монотонность шизофренического бреда. Он сочиняет их ради собственного удовольствия, не стремясь произвести впечатление на читателя. В них не чувствуется упорного сопротивления действительности или более мучительного сопротивления, которое Сад находил в глубине своей души.

Пещеры, подземные ходы, таинственные замки – все атрибуты готического романа имеют в его произведениях особый смысл. Они символизируют изолированность образа. Совокупность фактов отражается в восприятии вместе с содержащимися в них препятствиями. Образ же совершенно мягок и податлив. Мы находим в нем лишь то, что мы в него вложили. Образ похож на заколдованное царство, из которого никто не в силах изгнать одинокого деспота. Сад имитирует именно образ, даже когда утверждает, что придал ему литературную непрозрачность.

Так, он пренебрегает пространственными и временными координатами, в рамках которых развертываются все реальные события. Места, которые он описывает, не принадлежат этому миру, события, которые в них происходят, скорее напоминают живые картины, чем приключения, а время в этом искусственном мире вообще отсутствует. В его произведениях нет будущего.

Не только оргии, на которые он нас приглашает, происходят вне определенного места и времени, но и – что более серьезно – в них не участвуют живые люди. Жертвы застыли в своей душераздирающей униженности, мучители – в своем неистовстве. Не наделяя их жизнью, Сад просто грезит о них. Им не знакомы ни раскаяние, ни отвращение; самое большое, на что они порой способны – это чувство пресыщения. Они равнодушно убивают, являясь отвлеченными воплощениями зла.

Французская иллюстрация из первого издания «Жюстины».

Несмотря на то, что эротизм имеет некоторую социальную, семейную или личностную основу, он утрачивает свою исключительность. Он более не является конфликтом, откровением или особым переживанием, не поднимаясь выше биологического уровня. Как можно чувствовать сопротивление других свободных людей или сошествие духа на плоть, если все, что мы видим, это картины наслаждающейся или терзаемой плоти?

Даже ужас не охватывает при виде этих эксцессов, в которых совершенно не участвует сознание. «Колодец и маятник» Эдгара По вселяет ужас именно потому, что мы воспринимаем происходящее изнутри, глазами героя; героев же Сада мы воспринимаем только извне. Они такие же искусственные и движутся в мире так же произвольно, как пастухи и пастушки в романах Флориана. Вот почему эта извращенная буколика отдает аскетизмом нудистской колонии.

Оргии, которые Сад всегда описывает в мельчайших подробностях, скорее превышают анатомические возможности человеческого тела, чем обнаруживают необычные эмоциональные комплексы. Хотя Саду и не удается сообщить им эстетическую правдивость, он в общих чертах намечает неизвестные дотоле формы эротического поведения, в частности те, которые соединяют ненависть к матери, фригидность, интеллектуальность, пассивный гомосексуализм и жестокость.

Никто с такой силой не показал связь восприятия с тем, что мы называем пороком; и временами Сад позволяет нам заглянуть в удивительную глубину отношений между чувственностью и существованием.

* * *

В 1792 г. Сад писал: «Я согласен, что чувственное наслаждение – это страсть, подчиняющая себе все остальные страсти и одновременно соединяющая их в себе». В первой половине этого текста Сад не только предвосхищает так называемый «пансексуализм» Фрейда, но и превращает эротизм в движущую силу человеческого поведения. К тому же во второй части он утверждает, что чувственность наделена значением, выходящим за ее пределы. Либидо присутствует везде и всегда гораздо шире самого себя.

Сад, несомненно, предугадал эту великую истину. Он знал, что «извращения», которые толпа считает нравственным уродством или физиологическим дефектом, на самом деле связаны с тем, что теперь называется интенциональностью. Он пишет жене, что все «причуды… берут начало в утонченности», а в «Алине и Валькуре» заявляет, что «изыски происходят только от утонченности; хотя утонченного человека могут волновать вещи, которые, как будто, эту утонченность исключают».

Он также понимал, что наши вкусы мотивированы не только внутренним качеством объекта, но и его отношением к субъекту. В отрывке из «Новой Жюстины» он делает попытку объяснить копрофилию. Его ответ сбивчив, но, грубо используя понятие воображения, он указывает, что истина предмета лежит не в нем самом, а в том значении, которым мы его наделяем в ходе нашего личного опыта. Подобные прозрения позволяют нам провозгласить Сада предтечей психоанализа.

К сожалению, его рассуждения теряют блеск, когда он принимается отстаивать принципы психо-физического параллелизма. «По мере развития анатомических знаний мы легко сможем продемонстрировать связь между телосложением человека и его вкусами». Это противоречие поражает нас в странном отрывке из «120 дней Содома», где Сад обсуждает сексуальную привлекательность уродства. «К тому же доказано, что именно страх, отвращение и уродство вызывают особое наслаждение. Красота проста, а безобразие исключительно. И пылкое воображение, конечно же, предпочтет необычное простому».

Хотелось бы, чтобы Сад подробнее описал связь между страхом и желанием, но ход его рассуждений резко обрывается фразой, снимающей поставленный им же вопрос: «все это зависит от устройства наших органов и их взаимодействия, и мы способны изменить наши пристрастия к подобным вещам не более, чем переделать форму наших тел».

На первый взгляд кажется парадоксальным, что столь эгоцентричный человек обращается к теориям, начисто отрицающим индивидуальные особенности. Он умоляет нас не жалеть сил, чтобы лучше понять человеческую душу. Он пытается разобраться в самых странных ее проявлениях. Он восклицает: «Что за загадка человек!». Он хвастает: «Вы знаете, что никто не анализирует вещи лучше меня»; и все-таки он уподобляет человека механизму и растению, просто-напросто забывая о психологии.

Это противоречие, как оно ни досадно, легко объяснить. Быть чудовищем, вероятно, не так-то просто, как думают некоторые. Он был очарован своей тайной, но он и боялся ее. Он хотел не столько выразить себя, сколько защитить. Устами Бламона он делает признание: «Я обосновал свои отклонения с помощью разума; я не остановился на сомнении; я преодолел, я искоренил, я уничтожил все, что могло помешать моему наслаждению». Как он без устали повторял, освобождение должно начинаться с победы над угрызениями совести. А что способно подавить чувство вины надежнее, чем учение, размывающее само представление об ответственности? Но было бы крайне неверным считать, что его взгляды этим исчерпываются; он ищет поддержку в детерминизме лишь для того, чтобы вслед за многими другими заявить о своей свободе.