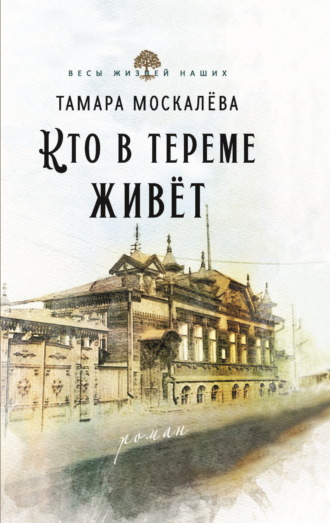

Тамара Москалёва

Кто в тереме живёт

Весы жизней наших

© Москалёва Т.П., 2024

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024

Итак, заканчивалась командировка. Билет в кармане. В запасе семь часов – есть время прогуляться по знакомым улицам, заглянуть в свой старый двор, где прошло детство. Вспомнить всех. С кем-то встретиться. И, конечно, навестить тётю Катю.

Обшарпанный трамвай повёз Надю в прошлое… Уральский город, когда-то большой и красивый, помрачнел, стал меньше, ниже. «Сколько же лет я тут не была-то? Лет сорок?..» За стеклом сопливый октябрь наследил грязью, хлипкой жижей наполнил глазницы выбитого асфальта. Покрапывал дождь, скреблась снежная крупа. На аллейках жиденькие деревца покачивали лысыми головами. Вдали, у церкви, опутанной строительными лесами, лежала на боку маковка. В пустынном скверике салютовали глиняные пионеры.

В холодном вагоне было сумрачно. Люди переговаривались вполголоса, и лишь чей-то храп нарушал тишину. «Вот погодка!» Надя поглубже натянула шапку. Мимо проплывали оцепеневшие халупки-развалюшки с чумазыми завалинками, кое-где с фанерными окнами-заплатами, растущими из земли и густо залузганными осенним крошевом. Насупившись, торопились прохожие. Ну вот репродуктор объявил: «Следующая: кафе “Уют”». Знакомая остановка. И кафе с тем же названием. «Уюта» не видно, он на той стороне. А здесь, в витрине жёлтого магазина «Семейное счастье», выстроились манекенные невесты – одна краше другой, в ожидании достойных женихов. На задворках застыли подъёмные краны, вытянув шеи над осанистыми близнецами-высотками. «Сносят потихоньку…» – Наде было грустно: город терял лицо. Жив ли дом-то или его тоже порешили?.. Сейчас, прямо у двора, будет остановка… должна быть… Сердце заколотилось… обдало неуловимым запахом детства…

Детство. Оно просыпалось в снах, оно вросло в клетки, в гены, где жили ушедшие предки. Оно манило в будущее, где свершатся необыкновенные дела! И, чем дальше уходило детство, тем дороже оно становилось.

Трамвай дёрнулся…и… – Вот он, дом родной! Стоит всем ветрам назло! Красавец! «Какой красавец! Да ни одна новомодная вилла не сравнится с тобой!» У Нади стучало в висках, наворачивались слёзы. Она откинула капюшон, сняла шапку. «Здравствуй… родной!..» Будоражили чувства. Женщина, словно в гипнозе, подходила к дому…

– Чё, людей не видишь, что ли?! – Это парень с сумкой летел к уходящему трамваю. – Нненормальная…

«Ненормальная» видела только дом… Она прислонилась к фасаду. «Ну, здравствуй, дружочек! Сколько лет, сколько зим?!» Дом, хмурый и мокрый, насторожённо молчал. Он всеми онами смотрел на пришелицу, изредка поскрипывая незакреплённой ставней. Женщина приложила озябшие ладони к шероховатым дощечкам облицовки и… почувствовала живое тепло. «Дорогой ты мой…» Надя уходила за угол, оглаживала тесины, похлопывала по завалинке: «Дорого-ой…» – она прижималась щекой к скользким доскам. Народ поглядывал на странную гражданку и, хмыкнув, растекался по переулкам. Ватага любопытных голубей снялась с карниза и загулила, и затанцевала по слякоти малиновыми лапками.

Ничего не изменилось… Курится тот же дымок с узорчатых труб, лениво расстилается на покатой крыше. И крылечки – вот они! Надя прошлась по широким гранитным приступкам. Вновь очутилась у ворот. Здесь, оседлав эти огромные с калиткой ворота, когда-то моталась: взза-ад и вперрёд! взза-ад и вперрёд! – отводила душеньку мудрая на выдумки мелюзга. Ворота надрывно визжали. Малышня радостно гоготала. И, как на грех, в разгар веселья, словно из-под земли, выпрыгивала, размахивая метлой, грозная дворничиха тётка Фрося! «Ах вы, яззвило бы вас совсем, а! Сломаете жа! Смотрите, вороты и так еле дышут! Ну что вы за дети, а!» Ох, боялись её местные карапузы! Замешкаешься – попадёшь под жестокую метёлку! Побаивались тётю Фросю и взрослые, мол, бабка крутого замесу.

А… здесь что написано? Сквозь слёзы, застилавшие глаза, Надя прочитала: «Историческая ценность. Охраняется законом». Дыхание спёрла гордость: «Вошёл в историю!..» Вот и правильно. Значит, берегут краелю-бы родимую сторонушку!

Этот терем резной был когда-то собственностью братьев – известных на Урале купцов. Каменный. Добротный. Украшенный затейливыми кружевными наличниками. С сырыми подвалами и двумя большими дворами. В первом – хозяйском дворе, подковой возвелись мрачные одно- и двухэтажные строения, похожие на барбаканы[1], для торговых гостей и челяди. Другой, мешкообразный, был конный с просторными конюшнями и захолустными бараками, где обитали конюхи и кузнецы да прочий служивый люд. А за бараками – речка Миасс с камышовыми закутками да шелковистыми берегами! Матушка-речка, речка-подружка! Ох, и бултыхались же в ней, родимой! С утра до ночи топориком ныряли с деревянного мосточка, нечаянно смахивая постирушки местных хозяек-чисто́ток! Барахтались, держась за надутые наволочки – оттачивали пло́вчее мастерство. Зимой катались с горки прямо в застывшую речку на тарантайках[2] и санках, на снегурках, накрученных на валенки, по льду выделывали пируэты! Дворовые хулиганы плавали на льдинах, когда вёснами рвали лёд, зачастую вдоволь искупывались в ледяной воде. Да…

Советская власть раскулачила богатеев и приспособила под жильё все годные и негодные помещения обоих дворов. Вот в этих-то «хоромах» и жили семьи офицеров-фронтовиков Великой Отечественной. Зато во дворах уж было где босоногим ребятушкам поразгуляться, да вдовым бабулькам вечер скоротать!

Надя толкнула калитку. Её встретила знакомая лужа, которая по-прежнему усердно полоскала драные облака. На привычном месте кемарили полусонные флигели и барбаканы. Откуда-то вырос пёс с телёнка ростом. Надя не испугалась. «Амбик!..» – позвала она тихонько. Амбик – всеобщий любимец, которого давным-давно с почестями похоронила дворовая братва. Его, бедолагу, за оградой насмерть сбила шальная машина.

– Вы с ним аккуратней, – бодро выкрикнул малюсенький старичок-боровичок, открывая дверь стайки-сарайки, – кто его знат, чё у его на уме-то!

Надя не успела рта открыть, как толстячок захлопнул за собой створку. Новоиспечённый «Амбик» добросовестно обнюхал женщину, утробно гаркнул вороной и снисходительно съел предложенный Надей кусочек колбасы. После дал себя погладить и затем неспешно удалился.

А пришелица всё осматривалась… Она с улыбкой вспомнила, как бедолаги-мальчишки во главе с заводилой-Борькой, оседлав вислоухого хрюкалку-Буржуя, по очереди носились по двору с криками и хохотом, пока хозяин поросёнка – дед Устьян намешивал ему ёдево. А вон за теми окнами на втором ярусе здравствовали семейные немцы – Мюллеры и Вольфы – с толстомясыми лицами и свекольными щеками. А тут из пыльного окна в подвале слышно было, как очкастый Лёвик Рохленко выводил тонюсенькие трели на своей скрипочке и получал подзатыльники от соседки-Раиски Ямпольской. Чу! Поёт… поёт… тонюсенькая скрипка… Вдруг… старческий голос, перебивая дивную мелодию, выхрипывает: «Хаечка-а! иди, зохотко, обедать манную кашу!» Да… Раечка и Лёвик… – местная подвальная интеллигенция. Краем уха Надя слышала, что Лёвик стал знаменитым артистом-скрипачём, и с женой Раисой они живут в другой стране.

А на ограду всё так же таращатся прежние госпитальные окна, и тот же садик на сквозняке трясёт сиреневой верхушкой… А вон и помойка с уборной на сто… голов! Вот трудяга! Сколько котят-утопленников из неё было спасено местной ребятнёй, ого! А сколько кукольных младенцев из вонючей жижи выловлено дворничихой-тётей Фросей! Царство всем небесное… Говорили бабьи языки, что окрестные девчата с госпитальными солдатиками-де грешили, а потом детишек-то в речку да в уборную и выбрасывали. О-хо-хо…

А вот и флигель! Живёхонек! В этом флигеле у помойки квартировал жиденький бесноватый Аркашка, вечно пьяный одноглазый мужичонка, герой Отечественной войны. Был он в непременной кепке, в военном френчике на голое тело и в штанах-галифе. Да ещё в галошах на босу ногу. Жил он с мощной женой – Физой, выпивохой с дряблыми сизыми щеками, и дочкой – чешуйчатой Галькой. Дочку героеву взрослые за глаза называли «жертвой аборта». Сама Галька, неистово расчёсывая шелуху на морщинистых руках, с удовольствием расписывала мелюзге, как её вытравливала мамка, потому что нагуляла, пока папка бил фашистов…

«Ты на кого? На героя? – кричал вечерами во дворе Аркашка на очередного «обидчика», – да ты знаешь, что я танки… вот этими руками?!..» – герой наступал, размахивая наганом. Он задыхался, яростно пинал воздух, галоши разлетались в разные стороны, нередко попадая «обидчику» в лоб. Лицо Аркадия с чёрной повязкой мертвело, тощая шея наливалась синими жилами. Маленькая голова тряслась… Геройская звездочка на френчике жалко поблёскивала, а кепчонка слетала с плешивого затылка на грязную землю. Ежедневный спектакль в исполнении смутьяна был всем давно знаком, и соседи-зрители привычно предупреждали: «Ну, Аркашка, берегись! Щас твоя Физка как выскочит, как выпрыгнет, и будешь ты углы считать!» И, правда, на крик мужа выходила жена-Физа в своём замызганном халате, который она, похоже, никогда не снимала.

– Аркадий, а ну не ори тута! – глухо шлёпала она толстыми губами, – Никто тя не испугался! Давай наган сюда!

Физа, уцепив мужа за шкирку, вытряхивала из него наган. Она прятала оружие в большой карман своего халата и уходила домой. Казнимый Аркадием сосед, под шумок, сбегал от греха подальше. Аркадий же, сгорбившись и тяжело дыша, садился на дворовую скамейку и, обхватив голову руками, качался взад-вперед и, бормоча что-то невнятное, приходил в себя. Между тем, незаметно опускался вечер, мужики высыпали на улицу, играли в домино, женщины собирались на посиделки, а «Жертва аборта» вытаскивала патефон на подоконник, и начинались танцы – пыль столбом! Тут и Жорик со своею гармошкой, а с ним и Алька, мечтающая стать певицей. (О них рассказ впереди) «Не уходи, тебя я умоляю!..» – упрашивал из патефона дворовую молодёжь сладкоголосый Вадим Козинцев. И не уходили до утренних петухов. А по утрам свою песню затевала уже дворничиха – тётка Фрося, которая не успевала после танцующих каблуков засыпать колдобины! Костерила плясунов – на чём свет стоял: «Скут и крутют ногами, будто скипидару им всем в задницы-то понадули!» Но дворничиху никто не слушал, и вечерами вот на этом столбе снова загорался фонарь. И всем было весело! Да, было… было… в другой жизни.

Тётя Катя

Надя поднялась по гранитному крыльцу, открыла парадную. Деревянные ступеньки, старчески кряхтя, привели в длинный тёмный коридор. По обе стороны – высокие двери, а за ними – комнаты с высокими потолками. Там когда-то обитали они, коммунальная шантрапа. Много их было. Вот здесь: «шалупонь деревенская» – Сашка с тёткой Хроней. А здесь жил Виталька с инвалидом-отцом и матерью, а тут жила «сопливая» Людка, напротив: дверь в дверь – затейщик-Борька…

Студёными зимними вечерами собирались они, ребятишки, в этом тёмном коридоре, и сосед Борька рассказывал всякие истории, которых знал множество.

– Борис! Марш за уроки! – на самом интересном месте слышался приказ Борькиной мачехи. Мальчик покорно плёлся домой. Ребятня недовольно расходилась по комнатам.

Борька жил с отцом-пожарником, строгой мачехой – Еленой и её начитанной родительницей – Верой Анатольевной, которую соседи окрестили «премудрой кошачницей». Вера Анатольевна была похожа на беленькую мышку-аристократку с прозрачными глазами и с личиком законсервированной театральной актрисы, на которое приклеилась маска вечной брезгливости. «Боже, какой кошмар!» – подняв пальчики к виску по любому поводу раздражённо восклицала Вера Анатольевна. Она носила чистенькие платьица и фартучек с рюшечками, перешитые из выброшенного на свалку барахла. Седую, остриженную скобочкой голову Веры Анатольевны обтягивала бледно-розовая фильдеперсовая шапочка, которая до мусорного ящика верой и правдой служила чулком неизвестной моднице. Никого на свете Вера Анатольевна не любила, кроме кошек. Отовсюду приносила больных, слепых, плешивых. Выхаживала. Наверное, немало благодарных мяуканий принесли ей и спасённые котята – бывшие утопленники дворовой уборной. В поисках еды для них старушка пропадала на местных помойках. Раз в месяц она устраивала своим любимицам пир: всю скудную пенсию расходовала на рыбку, колбаску. В голодные послевоенные годы эти траты казались ненормальными.

– Ну это надо же, а?! Тут людям исть нечего, а ты пенсию кошкам скармливать! Да вона Борьке лучи купи пожрать чего! – не вытерпев, однажды в сердцах высказала Вере Анатольевне дворничиха-Фрося.

Борькина семья обитала в одной комнатухе, перегороженной ширмой. А кошек у Веры Анатольевны было штук семнадцать! Соседи поражались: «И чего только Михаил терпит? Давно бы уж выпер из дому эту приду-рошную со своим зверинцем!»

Михаил – это Борькин отец. Мужик суровый, он, до поры до времени, не возмущался. Но однажды его терпению всё же пришёл конец. Сказал жене: «Или я, или кошки!» Дал срок. «Боже, как можно так издеваться над бедными существами! – хваталась за сердце Вера Анатольевна. – Выгнать на улицу! Это же кошмар какой-то!» Долго бегала пенсионерка с кисками по знакомым и незнакомым. Но беготня увенчалась успехом – пристроила-таки Вера Анатольевна мяукающую ораву. Себе оставила котёнка.

А вот и Надина девятиметровка с зелёными крашеными стенами. Она когда-то служила купцам кабинетом. Мрачная, с огромным окном на террасу. Круглая печь в чёрном кожухе подпирала высоченный потолок. Тут кучей-малой гнездились вшестером: Надя, братишки, отец-инвалид войны, мама да бабушка-Лида – «бабуся», как называли её дети. Те же старинные двери, красивая ручка. Позвонила… В ожидании замерла душа… Молчание. Постучала… Тишина… Постояла… Не открывают, видимо, никого нет. Ну, нет так нет… Жаль, конечно.

Другая дверь. Волнуясь, тронула звонок… За дверью послышались кашель и лёгкое ворчание: «Каво ещё там принесло?..» Открыла толстая женщина преклонных лет с изношенным лицом и бесцветными глазами. На приветствие кивнула, пригласила войти. Надя объяснила, зачем пришла. Спросила про бывших соседей, про тётю Катю, заселявшую когда-то эту комнату.

– A-а… вот оно что… – хозяйка задумалась, через минуту предложила: – Да вы не стойте на пороге, проходите… Проходите, не стесняйтесь. Вас как звать-то?.. Ага… Надеждой, значит? Ну дак вы присаживайтесь… а вон хоть на табуретку!

Надя прошла, села.

– Анна Ивановна, – представилась хозяйка, тут же гостеприимно спросила: – Может, чайку попьём с вареньицем? За чаем-то и поговорим.

– Спасибо, не откажусь… у меня вот печенье, колбаса…

– Тогда обождите, я чайник поставлю… – Анна Ивановна, переваливаясь с ноги на ногу, скрылась за перегородкой, зазвенела посудой, заколдовала…

Гостья осмотрелась: милая сердцу камора[3], чуть просторнее той, Надиной, за стенкой. Такая же сумрачная, с окном на чужую террасу…

Здесь с двумя большепузыми мальчишками жила-была тётя Катя – нескладная на вид женщина небольшого росточка, плоская и сутулая с кряжистыми руками. Добрые обезьяньи глазки на рябом безбровом лице, покатый лоб и большой рот да бородавка на подбородке красоты ей не прибавляли. Одевалась по-старушечьи: клетчатый платок, фуфайка или жакетка, юбка из мешковины, серый фартук и солдатские ботинки. От тёти Кати всегда шёл тяжёлый запах махорки. Муж её – дядя Сеня, отец мальчишек, видный крепкий, жил праздно, беззаботно. Он, то вдруг надолго исчезал из дома, то, как ясно солнышко, появлялся вновь. Возьмёт бывало сумку: «Я щас… Только за махрой сбегаю…» И… пропадал на три-четыре недели. Расстроенная супружница переживаний не выказывала, но иногда просила Надину бабусю, известную в округе ворожейку:

– Тёть Лид, прикинь-ка на Сёму… уж живой ли?..

– Да чё ему сделатся-то, прости господи! – хмыкнув, ворчала бабуся и, раскинув карты, качала головой: – Ой, девка-а, чё хошь говори, а баба у его! Не сойти мне с энтого места! Посмотри-ка, вот она – дама трефова, вот она – вся тут! – бабуся пальцем выразительно постукивала по «даме-злодейке». – А ты ещё не веришь! Куды он бегат-то каждый раз? – Не услышав ответа, добавляла: – Э… то-то и оно-то… Нет, Катерина, не врут карты.

И, действительно, вездесущие соседи поговаривали, что у дяди Сени есть другая семья на стороне. Тётя Катя никогда не спрашивала мужа, где он был, у кого ночи проводил, не устраивала скандалов. А дядя Семён жил в своё удовольствие и нигде не работал. А зачем? Любящая женщина и так вкусно накормит-напоит и спать уложит. Вот и кочевал от одной – к другой, понимая, что после войны был большой спрос на мужчин. Появлялся он после очередного загула и, как ни в чём не бывало, блаженно падал на кровать. Сутками пролёживал, не расставаясь с книжкой.

– Сём, Сёма, вставай-айда… поешь… – просила мужа тётя Катя. Верзила недовольно откладывал книгу и, сладко позевнув, садился к столу.

После войны многие бедовали – голодали. Чтобы прокормиться, некоторые собирали на помойках объедки. Варили картофельные кожурки, выброшенные каким-то богачом, сдабривали рыбьим жиром. Надя и сейчас помнит вкус той шелухи. Тётя Катя работала уборщицей и посудомойкой в офицерской столовой. Частенько после работы нанималась батрачкой: мыла-скоблила квартиры зажиточных соседей, стирала-гладила чужое бельё. Так, разрываясь между домом и работой, тянула на горбу ребятишек и мужа-сластёну. Мальчишек своих оставляла под присмотр бабусе с её внучатами за компанию. Дети росли одной семьёй. А вечерами у малышей был праздник! Они едва могли дождаться с работы тётю Катю, с её сумками-мисками. Наконец, приходила она, весёлая, бегом-бегом! Торопливо скидывала фуфайку, а детвора уже крутилась у сумок с божественным запахом!..

– Да погодите вы, обождите чуток. Сичас я разденусь тока… – смеясь, просила тётя Катя своим чудным говором. Наскоро сбросив тяжёлые ботинки, размотав платок, она вытаскивала из волшебных котомок чашки, кастрюльки…

Детишки, голодные и нетерпеливые, тянулись к посуде, пытаясь хотя бы посмотреть, а что же им сегодня принесла тётя Катя?..

– Сичас, сичас, мои золотые, обождите маненько… – она быстро расставляла-раскладывала мятые солдатские миски и серые погнутые ложки на широкий дощатый стол, разливала суп, где колом стояло картофельное пюре вперемешку с макаронами, манной кашей, рисом, капустой… Там же плавали кусочки котлетки, облитые сладким киселём. М-м-м… Царская еда!

– Ну вот, теперь айдате, ешьте… Не торопитесь, всем хватит, – приговаривала тётя Катя, подкладывая кушанье. Пока ребята ели, она наполняла чашку, относила бабусе. Бережно вынимала в тарелочку две-три целые котлеты, прикрывала крышечкой, ставила на тёплую плиту: «Это отцу».

– Ну вы давайте ешьте, а я отдохну маненько…

Тётя Катя спешно расчёсывала гребёнкой длинные редкие волосы, собирала их «кукишкой» на затылке. Воткнув гребёнку, заваливалась в горбатую солдатскую койку с тёмно-серым одеялом. Закручивала в кусок газеты махорку. Глубоко затягивалась, кашляла, подскакивая на койке, хрипло смеялась большим ртом с гнилыми, полувыпавшими зубами. Бородавка весело прыгала на подбородке! Покуривая, тётя Катя с удовольствием наблюдала, как голодная команда, стуча ложками, аппетитно расправлялась с едой. Маленькие добрые глазки её светились счастьем.

– Хлебушком ёдево-то с чашек подбирайте да крошечки не роняйте на пол…

Тётя Катя разливала сладкий с ошмётками чай по алюминиевым кружкам, убирала миски со стола. – С хлебцем чай ешьте. Так-то оно сытней будет.

Отдохнув, тётя Катя играла с детьми. Сама превращалась в ребёнка: лошадкой катала всех на загривке. Малыши кувыркались, делали мостики, у кого лучше. Прыгали на койках, стояли на голове, кто кого перестоит. Прятки, жмурки… хохот, визг!

– Тихонько вы, оглашённый!.. Сичас суседи прибегут! – смеясь, предупреждала тётя Катя. – Айдате вот лучи на койку.

Повиснув на тёте Кате красными помидорками, карапузы чмокали её в рябые щёки. Она была всем родной и самой красивой! Наконец, шалуны успокаивались, просили:

– Тёть Кать, расскажите сказку!

– Мам, расскажи…

– Дак… чё же вам сёдня рассказать-то?.. – женщина призадумывалась… – А давайте-ка расскажу я вам про злую Троллиху и маленького Тюлюляюшку.

И вот уже перед малышами качается высокий дуб. Наверху в ветках от злой Троллихи прячется мальчик-Тюлюляюшка. Троллиха железными зубами грызёт дерево: «Скырлы-скырлы… Скырлы-скырлы…» Сыплются опилки… скрипит дуб… вот-вот рухнет… И Троллиха… о-ой!.. схватит бедного Тюлюляюшку!

– Нет! – кричит Витюшка, тётикатин младшенький. В глазах крохи бьётся страх. – Нет! Не хочу, чтобы она его съела!

И в это самое время, к великой радости детей, Тюлюляюшку спасают птицы-лебеди, а дерево падает… ха-ха-ха! – дерево падает на злую Троллиху!

– У-р-ра! – хлопают в ладоши ребята.

•

…Чайник заскулил, отодвинул воспоминания. Хозяйка собрала на стол. Уселась рядом, заговорила:

– Нет, милая, никого уже здесь нету… лет щесть как. Знаю только, что Борис Михайлыч живёт с мамой своею, Еленой Петровной, где-то в Тракторном районе. Он – большой начальник на заводе. А вот Катерина где живёт, даже и не знаю… Она, перьвой-то, заходила два ли три раза. Чаю вот так же, попопьём бывало… Да Вы пейте чаёк-от… простынет совсем, – спохватилась хозяйка, придвигая вазочку с вареньем. – Ну дак вот… А потом Катерина-то и вовси ходить перестала. Сказывала адрес-от… а я и не запомнила. Чего там? Памяти-то уже нету… Записать было надо… Опять же, зачем? Плохой из меня нынче ходок по гостям – обезножила совсем… еле двигаюсь… сами видите. Ревматизьма чёртова… – Анна Ивановна вздохнула. Помешивая чай, продолжала: – Дак она говорила, будто квартиру ей с младшим сыном райисполком дал. Мужика свово похоронила, старший сын-от, вроде как, на севере де-то… Так оно, будто…

Надежда слушала, не перебивая. Анна Ивановна с минуту помолчала.

– А сама-то Катерина… как, чего, не знаю… врать не буду… Да и жива ли уж?.. Трудно сичас, о-ох как трудно… – хозяйка смахнула крошки в блюдце, вздохнула: – Да… жалованья людям годами не дают. Вон у меня сын со снохой на заводе работают, так им часть жалованья-то продуктами отпускают. Остальные деньги – держут. Ну дак хоть так, и то ладно. А каково одиноким-то старикам? Пенсии не плотют – они по помойкам и роются. – Анна Ивановна горестно усмехнулась: – Как в войну, ей богу!.. Что творится?! Не жизь – одно мученье. И куда власти смотрют? Разве же можно так унижать народ? – она покачала головой. Затем деликатно спросила: – А Вы чем занимаетесь?

– Бизнес у меня.

– A-а… Ну и как оно?..

– Да вот приезжала по делам… Очень хотела тётю Катю увидеть…

– Нету её, видишь, как… Может, ещё чайку? – предложила Анна Ивановна.

Надежда поблагодарила и отказалась, время поджимало. «Да… тётя Катя… где Вы? Не суждено было свидеться…»

– А вы бы поискали через справочную. Они-то, поди, точно знают, – подсказала Анна Ивановна.

– Мало времени, – Надя посмотрела на часы, встала, – идти надо. Анна Ивановна, это – вам, – протянула подарок, купленный для тёти Кати.

– Ой… спасибо большое… – хозяйка приятно удивилась. И, провожая гостью, пригласила: – Заходите ещё когда… Завсегда рада буду.

– Спасибо, кто знает, может, и загляну.

Надежда попрощалась, вышла на улицу. Постояла у дома: «Пока, дружище… Береги наше детство… Бог даст – свидимся…»

Было мразко. Белоснежная крупа наскоро застилала грязную землю, скрипела под ногами. Пахло зимой. И хоть оставалось не так много времени, Надежда решила две-три остановки пройтись пешком. Подышать воздухом детства, поуспокоить душу. Женщина брела по городу, всматриваясь в новые очертания, не слушая предупреждающих сигналов машин и трамваев. И было ощущение, что прямо над ней парил дух ушедшего далёка…