Татьяна Мастрюкова

Блошиный рынок

Глава третья

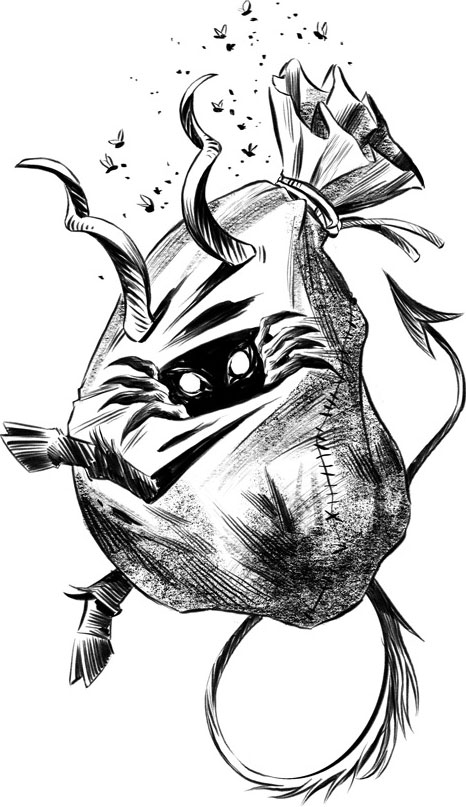

Все покупки на блошином рынке, которые я делал сам, по своему собственному желанию, уже без деда Власия, я помню. Одним из первых был чертик. Вот он сейчас передо мной.

Среди ключей и мельхиоровых ложек кривлялся маленький, чуть больше спичечного коробка, чернущий чугунный чертик, дразнился, делал нос, приставив к нему растопыренные пятерни. Скрючился весь, так что хребет дугой выпирает. У фигурки не хватало левой ноги – была отломана, но за счет устойчивой правой с раздвоенным копытом и длинного хвоста чертик не падал.

Таких нечистиков, будто бы по мотивам гоголевской повести, еще с начала прошлого века выпускал Каслинский чугунолитейный завод. Кажется, каслинские чертенята были практически в каждом доме.

Шут, лукавый, окаяшка, немытик, прали́к, хо́хлик, шиши́га – так его у нас звали и чертыхаться запрещали. Вспомнишь черта, он и появится. Этот персонаж всегда творит только зло и готов на любую хитрость, обман и притворство, лишь бы погубить человека и завладеть его душой. Он всегда находится где-то неподалеку и готов явиться по первому зову и забрать обещанное ему неосторожным словом. Вот и старались не поминать, настоящим именем не звать, однако это не всегда помогало.

Однажды разговорились с одним командировочным в гостинице. Я как раз приехал посмотреть сезонную антикварную ярмарку, разворачивающуюся в июле в одном из небольших городков Золотого кольца. Уехал тогда с пустыми руками, но нельзя сказать, что совсем без улова, а все благодаря этому командировочному.

Слово за слово, перешли на тему, совсем далекую от причины нашего появления в этом городке. Что-то там у него запропастилось, а я вспомнил, как дед Власий учил меня:

«Ежели нечистый себе прибирает, что ему неосторожным словом обещано, – человека ли, вещь ли, – то и забирать обратно у него надо особыми словами. Нитью шерстяной красной обвяжи ножки стола, узел затяни обязательно, на три ночи подряд, и пригрози вслух, что никогда не развяжешь, чтоб у него все спуталось. Так говори: „Ты – шут, я – шут. Ты, шут, не шути надо мной. Ты, шут, надо мной шутишь, я, шут, над тобой пошучу!“ Еще говорят: „Домовеюшко, поиграй и отдай!“ Но я не стал бы упрашивать, не дело это – унижаться. Вот некоторые по именам спрашивают. Вована ли, Анну Сергеевну. Ты лучше не связывайся с ними, особенно с теми, что с бабскими именами. Одно найдешь, второе потеряешь – себе приберет. Потому как сперва нужно разрешения спрашивать, мол, можно ли тебя позвать, тебя попросить?»

Командировочный очень нервно отреагировал на шута. Лучше, сказал, я без пропажи вообще обойдусь как-нибудь, не смертельно. А то, правда, не то скажешь, не так попросишь, и себе дороже будет.

У него как раз имелась в арсенале подобная история неудачного упоминания черта.

Шут

Бабулюшка ругалась: «Шут тебя подери!»

Обычно ругалась на вещь, на событие, на плохую погоду. Никогда – на нас, своих внуков.

Нас привозили на все лето к ней в деревню, чтобы не путались под ногами у родителей, а заодно и бабулюшке помогали. Ну как помогали – не давали ей почувствовать одиночество. Потому что помощь от меня, маленькой Дашутки и Тимохи так себе, одно слово.

В тот раз Тимохе кошмар приснился, он даже среди ночи меня растолкал, но толком ничего не рассказал. И с утра был насупленный, капризный, дерзил бабулюшке, отказывался есть кашу и отбирал хлеб у Дашутки, вроде бы в шутку, но сестренка недовольно верещала.

Вот бабулюшка в сердцах ему и сказала:

– Шут тебя подери!

Тимоха вздрогнул, на стуле вытянулся в струнку, глаза вытаращил, а потом что-то будто дернуло его назад, я даже подумал, что упадет сейчас. Но не упал. Лицо его исказилось, рот растянулся буквально до ушей, язык вывалился на подбородок. Я даже не подозревал, что у него такой длинный язык. И таращится на бабулюшку, глаз не отводит. Руки с растопыренными пальцами к ушам приставил и захохотал с высунутым языком. По языку струйкой слюна бежит, на рубашку капает. И хохот такой жуткий, как вырвет Тимоху сейчас.

Дашутка затихла, перестала ложкой стучать. Бабулюшка побледнела и внезапно севшим голосом приказала:

– Прекрати кривляться!

Только получилось не сурово, а жалобно, будто не сердилась, а испугалась и упрашивала. Она и сама это почувствовала, поэтому замахнулась полотенцем, словно собралась шлепнуть Тимоху.

И тут у Тимохи стал задираться кверху нос, будто бы кто-то подставил ему невидимое стекло, к которому он прижался лицом. Все выше и выше, так что нос стал похож на свиной пятачок. И верхняя губа вздернулась, обнажая оскаленные зубы, впившиеся в высунутый язык. А руки-то его все еще к ушам были приставлены, пальцы растопырены. Невозможно такую гримасу скорчить.

Дашутка испугалась и заплакала. Тимоха боком со стула спрыгнул, спиной на пол повалился и как начал вертеться с тем же не то гоготом, не то рыганием, и руками продолжал изображать большие уши, и локтями отталкивался от пола, и выгибался дугой. И нос все так же был похож на расплющенный свиной пятак.

Бабулюшка Дашутку схватила, пихнула мне в руки, вытолкала на крыльцо:

– Василия зови, срочно!

Василий у нас в деревне был один. Крепкий пожилой мужик с аккуратно стриженной бородой, неулыбчивый, работал кузнецом. Мы, дети, всегда с ним вежливо здоровались, но почему-то старались на глаза не попадаться, побаивались. Я никогда с ним не разговаривал, но сейчас беспрекословно бросился искать. Побежал было с плачущей Дашуткой на руках и только у калитки спохватился, что тащить сестренку с собой незачем.

Василий стоял у ворот кузни (где ж ему еще быть), о чем-то степенно беседовал с местным трактористом. В другой раз я бы мышкой мимо проскользнул, чтобы они меня не заметили, но сейчас, не стесняясь, чуть ли не оттолкнул тракториста и прямо Василию в лицо выпалил:

– Тимофей наш ополоумел!

Тут словно меня отпустило, как пружина разжалась, и я заревел громче, наверное, чем, бывало, Дашутка.

Василий взял меня за плечо, коротко кивнул трактористу, который тут же ушел, кинув на меня быстрый любопытный взгляд, и мы вместе прошли в кузню. Я продолжал реветь, размазывая слезы и сопли по лицу, не в силах даже внятно рассказать, в чем дело, а Василий что-то не торопясь собирал в мешок. Он не пытался меня утешить, не расспрашивал, даже как будто внимания на меня не обращал.

Так же без спешки пошли к нашему дому. По дороге я уже более-менее сумел взять себя в руки и кое-как попытался объяснить, что случилось с братом. Только не смел бабулюшкины слова повторить, боялся, что и у меня начнет сам собой нос вздергиваться. Даже покалывание в пальцах ощутил, так и тянуло растопырить их, отчего еще страшнее стало. Но Василий будто меня и не слушал. Лицо его ничего не выражало, кроме обычной замкнутой суровости.

Дашутка в одиночестве сжалась на лавке у завалинки, ножки подобрала под себя и тоже ревела. Василий подошел, молча потрепал ее по голове, и сестренка как-то сразу успокоилась. Шмыгнула пару раз носом и как ни в чем не бывало соскочила с лавки и побежала играться с щенком.

Мне же Василий коротко бросил:

– Здесь будь.

И зашел в дом.

Я сидел под окнами не шевелясь, глядя в одну точку, в каком-то странном отупении. Мне было страшно размышлять, страшно вспоминать, страшно строить догадки. Из дома не доносилось ни звука, и я даже вздрогнул от неожиданности, когда Василий с бабулюшкой появились на крыльце. Бабулюшка проводила его до калитки, все в полном молчании. Мешок у кузнеца будто бы стал больше и тяжелее, и меня передернуло от мысли, что в нем Василий уносит моего брата.

Тимоха три дня в беспамятстве валялся на бабулюшкиной кровати, ничего не ел и никого не узнавал. Бабулюшка думала, помрет. Это она потом рассказала. Но я тоже так думал, хотя гнал от себя эти страшные мысли.

Бабулюшка все эти три ночи просидела рядом с Тимохой на стуле и, кажется, все это время совсем не спала.

Мы с Дашуткой были практически предоставлены сами себе, так что мне пришлось заниматься сестренкой, которая вела себя так, будто у нас вообще ничего не происходит. Так же шалила, так же веселилась и так же беззастенчиво выклянчивала конфеты. Но я не жаловался. Наоборот, это помогало мне не думать о брате, не вспоминать свиной пятачок…

А потом Тимоха проснулся ранним утром бодрый и веселый, удивился сидящей рядом бабулюшке и тому, что он не на полатях, а в кровати. Ел с аппетитом, по обыкновению немного задирал Дашутку и вообще вел себя так, будто не было этих страшных четырех дней. Тут они с Дашуткой прямо один в один были – ничего не помнили и искренне не понимали, отчего мы с бабулюшкой такие смурные.

Бабулюшка больше не ругалась. То есть, конечно, бранила и нас, и вещи, и погоду, но как-то очень осторожно, выбирая слова. И, чуть что, нас с угла иконы умывала. То есть стоило нам начать капризничать или, если не могли с ходу остановить баловство и непослушание, как всякие дети, бабулюшка тут же снимала из красного угла икону и насильно нас холодной водой обливала – из ковшика воду лила на угол иконы, а икону над нами держала. Поставит нас в таз и льет, а мы не смели убегать. Даже я, большой парень, смирно стоял в этом тазу. Это, конечно, в чувство приводило, ничего не скажешь.

Когда мы сталкивались с Василием, его поведение ничем не отличалось от того, что было до Тимохиного припадка. Он нас практически не замечал, как и всякую деревенскую мелюзгу.

Я не знаю, что Василий тогда делал, что унес в мешке, и никогда у бабулюшки не интересовался. А брат вообще ничего не помнит. Один раз я попытался его расспросить, так он решил, что я его разыгрываю. И Дашутка не помнит, но ей простительно, она совсем маленькая была.

Не знаю я и того, рассказала ли бабулюшка родителям. Во всяком случае, больше никогда с Тимохой ничего подобного и близко не случалось, ни в деревне, ни дома, ни когда в армии служил.

Так что правду знали и помнили только мы с бабулюшкой, а теперь только я один.

* * *

Чертика я, поторговавшись, купил в половину цены. Продавец смотрел на меня с презрительным снисхождением: у него на лотке были разложены литые дверные ручки в виде шишек и виноградных гроздей (деду Власию понравились бы), ножи с рукоятями самых разнообразных форм, ключи с фигурными ушками, а я позарился на какой-то ширпотреб.

Продавец фыркнул:

– Дался тебе кривой вражо́нок!

У нас в родительской квартире, кстати, такого чертика не было. Хотя мы были самой среднестатистической семьей. Родители работали, я учился.

Я собирался стать путешественником, когда вырасту, но не потому, что инженером, агрономом, ветеринаром или токарем на заводе непрестижно или неденежно. Во времена моего детства вокруг меня не было никаких богатеев, которым бы все завидовали, тайно или явно.

У всех родители работали с утра до вечера, все после школы допоздна торчали на улице, играли в ножички, менялись вкладышами с машинами из жвачек, собирались у какого-нибудь счастливого обладателя видеомагнитофона смотреть дрянную копию третьесортных боевиков в гнусавой озвучке.

Неподалеку от нас построили новый дом, украшенный ниже окон первого этажа полоской из разноцветных облицовочных квадратиков. Это тоже была самая крутая вещь – выковырять цветной квадратик из цемента, не повредив его и не получив нагоняй от взрослых. Жители нового дома ненавидели нас, даже милицию вызывали. Но кого это хоть раз остановило? У меня однажды набрался целый пакет таких плиток, хоть ванную выкладывай. Кажется, папа в итоге и применил мое богатство в хозяйстве, во всяком случае, пакет этот потом куда-то делся.

Возможно, это как раз произошло в период моего увлечения приключенческими романами, когда я из-за постоянных ангин и простуд неделями торчал дома и вынужден был проводить время с книгами из школьной библиотеки и телевизором, список программ и передач которого еще не мог похвастаться широким выбором.

Это потом уже дед Власий привнес в мою жизнь разнообразие.

Глава четвертая

А вот одинокий лапоть я не купил и не украл. Нашел. Он валялся у самого края тропинки между торговыми рядами, и невозможно было даже приблизительно определить, как он там очутился. Кто-то, видно, потерял в толчее, то ли продавец, то ли незадачливый покупатель, Маша-растеряша. Но уж точно не с ноги упал.

Хотя я ничего предосудительного не делал, все равно почему-то постарался поменьше привлекать внимания, когда будто бы невзначай нагнулся за находкой. Лапоть уже успели запинать ногами, и вид он приобрел совершенно непрезентабельный, так что я только дома обнаружил, что его никто никогда не носил.

Я вот не помню, чтобы мои родители акцентировали внимание на каких-то суевериях и связанных с ними ритуалах, следовали им. Даже на дорожку перед отъездом из дома присаживались с какой-то долей смущения, переглядываясь и будто бы друг перед другом извиняясь.

Не то чтобы совсем уж суеверными не были. Все мы, в конце концов, суеверны в той или иной степени, какими бы атеистами на словах ни были.

У моих родителей были другие ритуалы – для меня, понятное дело, совершенно само собой разумеющиеся. До поры до времени, конечно, пока не задумался над этим. Родители знали, что надо делать в тех или иных случаях, но старательно избегали это делать, особенно при мне.

При этом они никогда не осуждали и не обсуждали действия других, сопряженные с ритуалами народной магии. Так что первое время я узнавал об этих обрядах либо от посторонних, даже не родственников, либо из книг.

Вот, например, помню, у Максима Горького в его «Детстве» бабушка героя попыталась перевезти в таком лапте домового в новый дом, да дед не позволил и, наверное, был прав. Вот уж не уверен, что стоит тащить с собой нечисть в новый дом, пусть и нечисть знакомую.

Помню, моя приятельница Ирина рассказывала, как в ее детстве тоже кое-кого в лапте переносили…

Лапоть

Бес-хороможитель – вот их исконное название. А теперь и соседушко, и хозяин, и домовой – будто какой добрячок-помощничек. Бес, он бес и есть. Поганая сила, недобрая.

В хрущевку на третий этаж бабушка переехала после смерти сына, моего дяди. Надо было дела все уладить, решить, что дальше делать.

Дядя был последним. Его жена, тетя Вера, сгорела от рака год назад. Буквально через некоторое время младшая их дочка, пятнадцати лет, сошла с ума: бросалась на стены, кричала, голоса ей слышались. Пришлось в клинику класть, и там она быстро пришла в себя.

«С ума сошла, но потом попродурелась» – так гадко говорили родственники. Однако все же что-то пошло не так, и ее тоже вскоре схоронили.

Приехала на похороны старшая дочь, студентка. И скоропостижно в своей кровати скончалась. Говорили, что удавилась, – на шее следы от пальцев были. Шептались, что странные следы, не могла она сама себя так, и расположение пальцев-то нечеловеческое, неестественное. Вообще ничего не предвещало, и незачем ей было счеты с жизнью сводить. Не такие уж близкие отношения были с младшей сестрой, чтобы до такой степени убиваться по ней, до смерти.

Дядя тогда на даче был, вернулся, сразу скорую вызвал, да поздно. Вот он горевал сильно. Наверное, поэтому из окна выкинулся. Только накануне по телефону вроде разговаривал с бабушкой, как обычно, сказал еще, что переезжать собирается поближе к людям.

Вот и переехал – на кладбище. И не отпевали его, потому как самоубийца. И хоть никто из родни поверить не мог, а все же следствие установило, что в квартире, кроме него, никого не было. Значит, сам спрыгнул. Ни записки не оставил, ничего. Будто бы спать собирался, вещи приготовил на завтра, наручные часы завел. И в холодильнике еще супа полная кастрюля осталась, и чекушка едва початая. Носки на батарее сушились. Что уж его дернуло?

Все это я знаю, разумеется, только со слов родственников, потому что лично никого из дядиной семьи не видела, только на фотографиях. Поэтому и не боялась особо ничего, и не переживала.

Ну бабушка и поселилась со мной в дядиной квартире. Это была двушка: проходная зала и маленькая спаленка. Бабушка только подушку с матрасом выкинула, после покойников-то, а все остальное оставила. Спали мы с ней в маленькой комнате вместе.

Прямо за стенкой нашей спаленки была соседская маленькая комната. Там, в точно такой же двушке, жила бабка со своей дочерью.

А бабка такая пьюшка была, что мама не горюй. Слышно было, как она бутылками гремит-гремит, а потом начинает стонать и причитать: «Ой-ой-ой! Не надо, не надо! Пожалуйста, не надо! Хватит! Йой-йой, не надо!»

– Ой-ой-ой, – вздыхала и я, подражая соседке.

– А ты не йойкай! – ругалась бабушка и шлепала ладонью мне по губам, иногда легонько, а иногда больно, так что губы впечатывались в зубы. – Разойкалась тута!

Не понимала я, что такого ужасного и неправильного делала, а бабушка не объясняла. Должна была объяснить.

Ночами бабушка спала как убитая. То есть вообще ни на что не реагировала, я проверяла, даже если громко под самым ухом в ладоши хлопнуть. Я ей прям завидовала. Потому что именно ночами соседская бабка начинала не просто йойкать, а причитать, взвизгивать и даже подвывать от страха. Мне казалось, что она с кем-то разговаривает, но не с дочерью, – та редко дома бывала, жила у своего хахаля. Не просто разговаривает, а умоляет: не надо да не надо. Как тут не вспомнить дядину младшую дочку, которая закончила в психушке…

Мне очень хотелось разбудить в такие моменты бабушку, чтобы она разобралась с соседкой, успокоила меня. Но тщетно. Бабушкин сон казался мне мертвым и тоже пугал. Именно здесь, в спаленке, происходили все смерти, отсюда даже дядя в окно выпрыгнул.

Неужели они боялись причитаний пьяненькой бабки за стеной? Сильно сомневаюсь. И в то, что пятнадцатилетняя девушка не могла понять, что голоса раздаются из соседней квартиры, тоже не верю. Я и тогда, маленькая, тоже не верила и сомневалась.

Утром я, конечно, жаловалась бабушке, но она только резко обрывала: «Не обращай внимания! Что слушаешь, когда спать надо?»

Но однажды соседская бабка очень сильно ойкала и даже выла. А потом захрипела и стала по нашей общей стене руками шлепать и скрести. Вот звук такой: шлепнет ладонью и вниз ногтями проводит по стене. Мне было очень страшно, я даже голову под подушку засунула и зажмурилась что было сил. А бабушка так и не проснулась, спокойно всю ночь проспала.

На следующий день после того, как скорая забрала соседскую бабку с инфарктом, к нам позвонила в дверь ее дочь.

– Года два назад приезжала старая хозяйка квартиры, они тут двумя семьями жили да что-то не поделили, что ли. Съехали в деревню. Вот привезла хозяйка зачем-то лапти вашим, пухом им земля, и матери моей. Один лапоть – вам, другой лапоть – нам. Вы у себя не находили?

Бабушка молча покачала головой. Соседка снова замялась, потом собралась с духом и выпалила с неловким, наигранным подхихикиванием:

– Так найдите, найдите. Лучше найдите.

– Зачем?

Я не могла понять, сердится бабушка на соседку или нет. Бабушкино лицо ничего не выражало. А когда настроение взрослого невозможно считать с лица, это тревожный знак. Хорошо еще, что не для меня, а для соседки, но все равно.

Соседка мельком глянула на меня, а потом без всякой улыбки сказала:

– Старуха домового своего перевезла. Не прижился на новом месте, давил их, озоровал, говорит. Вернула на старое хозяйство. Мать считает, что он и ваших всех передавил, и ее заодно выживает.

Бабушка хотела что-то возразить, но соседка взмахом руки остановила ее:

– Знаю, знаю. Зашибает мать. Но она никогда никому вреда не делала, и себе тоже. Думаете, спилась старая? Но я ведь тоже видела… Я почему у мужика своего живу. У нас-то с матерью отдельная жилплощадь, а у него – комната в коммуналке, но лучше так, чем… И она лапоть искала, и я. Найти не можем. Запрятал нечистый. Он не угомонится, пока всех со свету не сживет. Подумайте о девочке своей. – Соседка кивнула на меня.

Бабушка словно только тогда осознала, что я все это время стояла рядом. Спохватилась, толкнула меня в комнату, дверь захлопнула, а соседке, слышу, стала выговаривать, мол, хватит пургу нести и запугивать ребенка.

– Дело ваше, – услышала я спокойный соседкин голос. – Я предупредила. Теперь каждый сам за себя.

Свои двери бабушка с соседкой захлопнули одновременно и одинаково громко, как точки поставили – каждая.

Я называла его Йой. Дала ему такое имя.

Краем глаза часто замечала, как он на четвереньках по-хозяйски проходит по коридору, с длинным черным хвостом, как у волкодава, мохнатый. А вот на голове – ни единого волоска.

На кухне двери не было, и у меня при виде него пропадал всякий аппетит, но я ничего с собой поделать не могла, все равно бросала быстрый взгляд украдкой – здесь Йой или нет. И тогда невозможно было протолкнуть в горло ни единого кусочка, какая бы ни была вкусная еда или как бы зверски ни была я голодна. Бабушка сердилась, но я боялась ей признаться. Если уж она взрослой соседке не поверила, то уж тем более не поверит мне. Опять по губам шлепнет.

Часто Йой вставал в проеме двери и смотрел, смотрел одновременно на все и никуда. Раскосые глаза, будто специально вытаращенные. Проваленный рот безгубой тоненькой ниткой. Уши неестественно большие, заостренные сверху. И кожа мертвечинная, бледная, но гладкая-гладкая, как яйцо. Иногда не улыбался, иногда улыбался, и тогда тоненькая ниточка рта растягивалась от уха до уха, разрезая голову напополам.

Я не могла понять, видела ли его бабушка. Она никогда про это не говорила и со мной не обсуждала. И, кажется, ничего не делала, в отличие от соседки.

Однажды я тихонько играла в спаленке, пока бабушка возилась на кухне. И тут за стенкой, у соседки, раздался торжествующий вскрик: «Нашла!»

Я сразу поняла, в чем дело. И против своей воли кинула взгляд на дверь в залу. Йой стоял там. И тоже слышал. На этот раз он смотрел прямо на меня. Издевательски ухмыльнулся, не разжимая губ, и я подумала, что это означает: «Ты меня видишь, и я тебя вижу. Что делать будем?»

И тут произошло то, чего я совершенно не ожидала. Этот страшный Йой разлепил рот и хриплым мужским голосом ответил на мои мысли:

– Я собираюсь тебя сожрать. Я вас всех все равно сожру. Скоро.

– Что ты сказала, Иришка? – откликнулась с кухни бабушка.

Значит, она тоже слышала Йоя, но подумала на меня.

Я завизжала что есть силы. Я визжала и визжала и кричала: «Не надо! Не надо!» Я боялась закрыть глаза, вжалась спиной в тумбочку у кровати, прижала к себе свою куколку – слабая защита. Я описалась. Большая девочка, никогда бы не подумала, что отреагирую так. Потом я потеряла сознание…

Бабушка не стала вызывать скорую, но не оставляла меня ни на минуту. Всю ночь просидела со мной на кровати, спать не ложилась. А я даже во сне сильно, до боли, цеплялась за ее руку, но бабушка терпела.

Квартира была погружена во тьму, только в нашей спаленке, прикрытый платком, слабо горел ночник. Где-то за полночь бабушка услышала знакомый скрип. Так скрипели петли на одной из дверец платяного шкафа. Мои дядя с тетей купили его давно, сразу после свадьбы. Лак, которым был когда-то покрыт шкаф, уже потрескался, ключ от дверцы неизвестно когда и куда потерялся, под одну из ножек была подложена для устойчивости много раз сложенная картонка. Самый обычный шкаф, такие стояли, кажется, в каждой квартире. И вещи в нем лежали и висели самые обыкновенные, как у всех. И скрип открываемой дверцы тоже наверняка всем знаком.

Бабушка подняла голову. Одна из створок, до этого плотно закрытая, теперь была приоткрыта. Не успела бабушка придумать логичное объяснение, как дверца сама собой прямо на ее глазах с характерным скрипом закрылась. Захлопнулась, будто ее кто-то с силой ткнул снаружи. А потом опять приоткрылась, словно кто-то подтолкнул изнутри. А потом опять захлопнулась.

А потом рывком распахнулась, и бабушка впервые увидела Йоя. Он ей сказал очень внятно, не повышая голоса:

– Старая дура, и до тебя доберусь.

И захлопнул дверцу шкафа.

Неизвестно, что сделала с найденным лаптем соседка. Мы ни с ней, ни с ее матерью, которая надолго загремела в больницу, больше не общались. Я также не знаю, искала ли бабушка лапоть, который всучила бывшая хозяйка квартиры дядиной семье. Мне она об этом не рассказывала. Только мы довольно быстро собрались и вернулись на свою квартиру, а все наследственные дела бабушка завершала, приезжая в нужные инстанции из дома, пусть это было и дороже, и менее удобно.

Квартира пустует до сих пор. Иногда там останавливаются проездом, чтобы переночевать, наши родственники. Но никто не селится надолго. Правда, они грешат на дядю-самоубийцу.

Но и я знаю, и бабушка знала, что моя тетя не просто так сгорела от рака, что младшая дядина дочь вовсе не сошла с ума, а старшая – не душила сама себя, да и дядя никакой не самоубийца. И я точно знаю, что бабушка заказывала потом дяде заочное отпевание и на могиле просила у него прощения.

Поскольку я знаю правду, то могла бы что-то предпринять. Например, освятить квартиру или даже обратиться к какому-нибудь знающему человеку, чтобы он отыскал этот проклятый лапоть. Но никакая сила не заставит меня переступить порог этого дома. Больше всего на свете я боюсь опять увидеть, как по коридору проходит на четвереньках Йой, останавливаясь в дверях и поворачивая ко мне безволосую голову.

Я помню, как выглядит его лицо. Мне не нужно напрягаться, чтобы вспомнить его голос. Я уверена, что на этот раз Йой не станет предупреждать. Просто сразу меня сожрет.

* * *

Достаточно было немного потереть лапоть щеткой, чтобы вернуть ему более-менее приличный вид. Он пах лыком и немного плесенью, не то чтобы противно, но все равно неприятно. И все же я его не стал выбрасывать, оставил. По-хорошему, надо было почистить его не только от грязи, но и от всего, что я мог бы с ним принести. Кого я мог принести. Впрочем, я ведь только этим и занимался – тащил к себе вещи с историей.

Дед говорил, что вещи не только хранят в себе все следы прошлых владельцев и мест, где они успели побывать на своем веку, но и легко становятся вместилищем разных сущностей. Я имею в виду не тех паразитов, которых изучают биологи.

Моей приятельнице, вернее, ее бабушке, поскольку тогда значимым взрослым была именно бабушка, следовало принять меры по усмирению домового. Мне дед немного рассказывал об этом.

Выгнать домового редко кому удавалось, этот бес только по своей воле уходил либо, если за дело брался сильный знающий человек, затихал на долгий срок. Бывали такие вредные нечистики, которые никаких жильцов не выносили, разными способами выживали из дома всех, некоторых – прямиком на кладбище.

Хорошо было бы в первую очередь найти лапоть, с которым его подсунули. Но обычно к домовому-то и обращались в первую очередь, чтобы пропажа нашлась.

Как начнет домовой озоровать, посуду с вещами прятать и портить или кого-то из семьи ночью давить, первым делом старались его умилостивить. Ржаные лепешки специальные пекли ему, и кашу варили, и молоко с медом и конфетами (харч для домового, как говорил дед) ставили на ночь в какой-нибудь темный угол в квартире, за печь – в избе. Подарочки-подношения в виде одежды и мелких денег делали и не забывали громко нахваливать и прощения просить, неизвестно за что только. Для этого и подходящие дни есть: десятое февраля и двенадцатое апреля.

Дед Власий говорил, что если не помогало по-хорошему, то хлестали и мели по углам с приговорами веником из чертогона, то есть синеголовника, святой водой кропили, кресты над притолоками дверными рисовали. Четырнадцатого ноября особенно. И жилище освящали, и окуривали ладаном. Лучше, конечно, медвежьей шерстью окуривать, как дед говорил. Медведя все боятся.

И все равно результат может быть нулевой, тут все от тысячи тысяч причин зависит.

Моя приятельница на это все сказала: «Он дядину семью поубивал и нас сожрать обещал, а мы ему – конфеты. То есть „на, дорогой, пожри их вместо нас, спасибо, на здоровье“. Так, что ли? Нет уж, не собираюсь у этой твари прощения просить и о чем-то умолять!»

Я сам иногда следовал дедовым советам, иногда оставлял все как есть.

Лапоть больше необходимого трогать не стал.