Т. В. Слотина

Праздник послушания! Как управлять детьми, не становясь при этом монстром

Кроме того, тот же Э. Шостром описывает различные типы манипуляторов, используя яркие сравнения: диктатор, тряпка, калькулятор, прилипала, хулиган, славный парень, судья, защитник. Названия этих типов говорят сами за себя. Диктатор, хулиган, Фредди-лисица, судья, защитник могут вести себя чаще агрессивно, а остальные – скорее пассивно.

Несколько примеров для наглядности. Маленький диктатор «управляет взрослыми с помощью надутых губ, упрямства, непослушания, топанья ногами».[2] Истинно детская манипуляция – Фредди-лисица: он начинает вести себя как плакса и вскоре обнаруживает, что слезы оплачиваются вниманием. В школе происходит становление начинающего калькулятора. Когда урок слишком сложный и учитель слишком строгий, можно симулировать боль в животе, которая позволит уйти домой и добиться к себе повышенного внимания, поскольку все будут тебя жалеть.

Манипулятивные родители полагают, что их родительский долг в том, чтобы на каждом шагу контролировать поведение своих детей. И ответственность за детей часто перерождается у них в чувство всемогущества. Они играют в судью и бога.

Особенности манипулирования детьми

Родители, безусловно, старательные ребята.

Э. Шостром

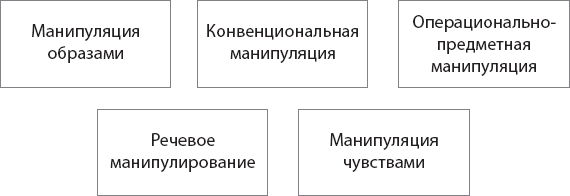

Виды манипуляций, участниками которых становятся дети

Рассмотрим каждый вид манипуляций подробнее (рис. 1).

Рис. 1. Виды манипуляций

Манипуляция образами. Широко используется в воспитании детей, потому как основана на управлении воображением, которое у детей хорошо развито. По мнению современных психологов, сегодняшние дети и подростки больше воспринимают мир через образы. Тенденция усиливается с каждым годом благодаря развитию компьютерных технологий, где как раз и главенствуют образы. Кроме того, именно в образах заключается сила воздействия театра и телевидения. Сказка А. С. Пушкина о царе Салтане включает в себя длительную манипуляцию князя Гвидона, который добился того, чтобы царь-батюшка навестил его город на острове Буяне. Гвидон постоянно возбуждал воображение своего отца через рассказы купцов об увиденном на острове. Чувство, на которое опирается манипуляция князя, – любопытство.

Конвенциональная манипуляция. Конвенция – договоренность, принятие в обществе того или иного факта. Данный вид манипуляции основан не на личных психологических установках, а на социальных схемах, правилах, нормах и традициях, принятых в обществе, семье. Примерами могут служить манипуляции, которые подростки применяют к своим родителям («Другие родители разрешают…», «А у Вали мама…»). В данных случаях происходит эксплуатация стремления мам и пап быть нормальными родителями, не хуже других.

Операционально-предметная манипуляция основана на таких психических особенностях личности, как сила привычки, инертность, логика исполнения действия, отвлечение внимания. Представим себе ситуацию: у малолетнего ребенка в руках оказывается опасный предмет, а если попытаться отобрать его, то можно подвергнуть малыша или себя еще большей опасности. Один из действенных способов – отвлечение. Тогда ребенок, потянувшись за чем-то более интересным, сам разжимает ручонку.

Речевое манипулирование. Это такая разновидность манипулятивного воздействия, которая осуществляется путем искусного использования некоторых ресурсов языка – искажения, фальсификации, умолчания, различных способов подачи. Также она включает в себя отождествление человека с кем-то («Ты поступаешь так же, как эти хулиганы»), установление желательных причинно-следственных связей («Если ты сейчас пойдешь с ними, то попадешь в дурную компанию, а это закончится тюрьмой»), бездоказательные утверждения («Мы не пойдем на эту площадку»), неопределенность при названии людей или действия, например используется ссылка на неопределенных родителей («Другие родители разрешают…»). Проверять такие заявления отважится далеко не каждый, этим и пользуются манипуляторы.

Сюда относятся и различные стилистические приемы, такие как метафора, антитеза, нагромождение терминов, а также приемы двусмысленности, навешивания ярлыков и размывания смысла.

Манипуляция чувствами. Этот вид составляет «золотой фонд» манипуляторов. Любовь: «Ты меня совсем не любишь, а если бы любил, то бросил бы свои компьютерные игры и помыл посуду». Чувство вины: «Пока ты смотрел футбол, я приготовила ужин, убрала твои инструменты в кладовку и выстирала твою рубашку». Страх: в произведении А. Линдгрен Карлсон пользовался боязнью Малыша оставаться одному. Постоянные неожиданные исчезновения летающего «друга» вынуждали мальчика выполнять все, что вздумается Карлсону.

Надо сказать, что воздействие на чувства человека является универсальной особенностью манипуляции. Чаще всего у объекта пытаются вызвать обиду, страх, чувство вины, стыд, зависть, ненависть, ревность. Но можно вызвать и интерес, и радость, и гордость. Как говорится, почувствуйте разницу: в эпизоде покраски забора Том Сойер с помощью имитации удовольствия от выполнения работы, которая ему самому совсем не нравилась, возбудил зависть и интерес к этой работе у друзей. В результате он добился основной манипулятивной цели – мальчишки по собственной воле покрасили забор.

Дети дошкольного возраста только начинают познавать (точнее будет сказать – переживать) всю гамму чувств. Особенно это касается таких сложных и при этом излюбленных манипуляторами чувств, как совесть, стыд, вина, обида. Например, чувство стыда, считают психологи, кроха впервые начинает испытывать приблизительно после двух лет. Получается, что ребенок знакомится с этим чувством через манипуляции, а не через мамины воспитательные рассказы и литературные примеры. «Как тебе не стыдно какать в штаны, – говорит мать сынишке, которому едва исполнился 1 год 10 месяцев, – хорошие мальчики так не делают!» Конечно, ребенка довольно рано надо приучать к горшку, но слово «стыд» здесь не очень-то уместно.

Сравните с другим примером. Ребенок того же возраста ударяет мать по лицу и ждет ее реакции. Мать: «Разве можно бить свою маму? Как тебе не стыдно?!» В данном случае это чувство, которое должно последовать за поступком, будет вполне оправданным и послужит ребенку хорошим уроком на будущее. Малышу не должно быть стыдно за то, что он пока еще в силу неразвитости своей нервной системы контролировать не может, как это показано в первом примере. В ситуации же проверки границ дозволенного, о которой речь шла во втором примере, вполне можно учить его испытывать новое неприятное чувство.

В педагогике некоторые манипулятивные приемы можно считать вполне оправданными, если учитывать главное: основным стержнем манипуляции, ее целью будет не собственная выгода родителя, а благо ребенка, искренняя забота о нем. Приведем непростой и неоднозначный пример. Учитель апробирует новый педагогический прием, и для него важно, сработает новшество или нет, его цель – получение материального или статусного поощрения. Дети же становятся лишь «необходимым материалом» для его эксперимента. Хотя нельзя исключать, что именно благодаря такому опыту ребята совершат важный и полезный скачок в своем личностном или профессиональном развитии.

Конечно, все мы любим своих детей и желаем им только лучшего. Но как понять, что лучше для нашего ребенка? Где гарантия того, что, решая что-то за сына или дочь, подталкивая детей к действию, вызывая те или иные эмоции, наказывая или хваля, мы правы? Мы ориентируемся только на собственный опыт и прикрываемся возрастом. Всем знакомы фразы: «Когда вырастешь, узнаешь», «Еще нос не дорос», «Стукнет 18, тогда и поговорим»… Однако мало кто задумывается, что стаж нашего родительства равен возрасту первенца.

Манипуляции собственными детьми происходят по разным поводам.

Основные причины манипулирования детьми

1. Избыточное чувство ответственности родителей. Из-за неправильного понимания ответственности забота о ребенке может перерасти в постоянный навязчивый контроль за ним и лишение его права на самостоятельность. Словесное кредо таких родителей: «Ты должен», «Тебе следует».

2. Перекладывание ответственности на ребенка (к которой тот еще не готов) для того, чтобы потом сказать: «Ты сам(а) этого хотел(а), тебя никто не заставлял». Одна моя знакомая с гордостью рассказывала, как ее 6-летняя дочь выбирала гимназию, в которой ей предстояло учиться. Ребенок в этом возрасте в силу недостаточного развития мышления не может учесть всех факторов в таком важном деле. Подобные вещи часто происходят в многодетных семьях.

3. Неуверенность в своих силах. Бессилие. Характерная фраза: «Разве для этого я тебя растил(а)?»

4. Вера в лжепостулат: «Чем мы, родители, лучше и совершеннее, тем любимее своим ребенком». Родитель-манипулятор неосознанно подменяет любовь властью над личностью своего ребенка. Желание матери или отца быть совершенством в глазах своего чада приводит к самоидеализации, созданию иллюзии непогрешимости. Характерные фразы: «Мне за тебя стыдно перед людьми», «Не позорь отца!», «Я таким(ой) не был(а)».

5. Естественное желание того, чтобы с ребенком все было хорошо, выражающееся в чрезмерном, непреодолимом чувстве гипертревоги. Характерные фразы: «Я уже хотела в морг звонить», «Ты меня до инфаркта доведешь».

6. Подверженность родителей манипуляциям со стороны их пап и мам в то время, когда родители еще сами были детьми, поэтому по-другому они просто не умеют.

7. Литературные герои, обучающие нас искусству манипуляций. Героиня сказки «Маша и медведь» попросилась у медведя отнести гостинец бабушке и дедушке, а он в ответ вызвался сходить в деревню сам. Машеньке только это и нужно было, именно такой реакции девочка и ожидала. Села в короб с пирожками и поехала в деревню на спине у медведя. Достойная победа! А как не восхититься находчивостью Тома Сойера, чья блестящая манипуляция мальчишками позволила ему, не прикладывая рук, побелить весь забор! Здесь автор не только рассказывает, как можно манипулировать, но еще и обобщает использованные приемы, вероятно, с тем, чтобы их можно было переносить на другие ситуации.

Существует две ведущие тактики манипулирования детьми. Первую назовем манипуляцией послушания – это одноактные манипуляции, проявляющиеся в конкретных ситуациях общения, в их основе лежит стремление родителей приучить детей к нормам, принятым в обществе. Другой вид составляют манипуляции подчинения – многоактные манипуляции, более глубокие, длительные и хорошо продуманные, они могут протекать не один год. В их основе лежит, как правило, стремление родителей к тотальному контролю и власти над своими детьми.

Мотивом манипуляций подчинения становится самоутверждение родителей через успехи ребенка или желание компенсировать собственные комплексы, а воздействие осуществляется через чувства стыда, страха, вины и ответственности личности.

Допустим, маме хочется, чтобы ее дочь стала врачом. Чаще всего родительницей движет один из следующих мотивов: «Будет кому лечить меня в старости», «Я так хотела стать медиком, а не было возможности, но я сделаю все, чтобы у дочери это получилось» или «Не стыдно перед коллегами, родственниками: дочь – врач» (собственные комплексы или самоутверждение через ребенка). Говорится же вслух (и искренне верится) при этом только о пользе для девочки. Для достижения маминой цели дочери необходимо хорошо знать биологию и химию, а у той нет никакого интереса к данным предметам (проблема). Тогда родители вынуждают своего ребенка учить эти науки не с помощью насильственных методов (как поступает большинство), а с помощью того, что находят очень хорошего педагога, который прекрасно ладит с их дочерью. Спустя время девушка сама с удовольствием бежит на занятия, и у нее складывается новое мнение, что химия и биология – самые важные и интересные предметы. Родители этой девочки не оставили ей свободы выбора. Вместе с тем дочь благодарна им, что они дали ей, как ей кажется, именно то, чего она хотела. При этом, возможно, у нее есть собственные нераскрытые задатки и интересы, на которые «не хватило времени и сил», и впоследствии она не раз об этом вспомнит.

Не хотелось бы в данном примере пренебрежительно отзываться о таких мамах и папах. Отнюдь. Они искренне желают счастья и добра своему ребенку, но считают, что их чаду пока трудно сделать самостоятельный выбор. За этим желанием прослеживается внутренний НЕОСОЗНАВАЕМЫЙ корыстный мотив – самоутверждение.

Заметив у ребенка некоторые способности, многие родители прикладывают титанические усилия, чтобы прославить свое дитя. Среди них немало тех, кто хотел бы удовлетворить при этом свое родительское (фамильное) честолюбие и тщеславие. Обычно это люди, недовольные собственными весьма скромными достижениями или вообще не имеющие оных. Родительский девиз «Мучаем ребенка для его же блага» абсолютно манипулятивен, поскольку здесь преследуется цель прославиться вместе с сыном или дочкой. Мишенью воздействия на маленького человека является его полная зависимость от родителей.

О манипуляциях подчинения подробнее поговорим в главе 3.

Существует три уровня манипуляции (рис. 2).

Как мы понимаем, при воздействии на еще не сформировавшееся представление ребенка об окружающем мире мы будем иметь дело со становлением этого представления, с первыми зачатками взглядов, мировоззрения и убеждений, окончательное формирование которых происходит лишь в зрелом возрасте. Прекрасный пример тому – герои сказки «Приключения Буратино» Кот Базилио и Лиса Алиса, которые предложили деревянному мальчику закопать деньги на поле чудес. Буратино наивно принял их за своих друзей и доверился им.

В чем еще особенности манипулирования детьми? В психологии существует такое понятие, как «управление межличностным пространством». Здесь важны два момента: расстояние между людьми и так называемая пристройка («сверху», «снизу» или «на равных»).

Рис. 2. Уровни манипуляции

Расстояние, при котором близкие люди (а это как раз дети и родители) чувствуют себя комфортно, – интимное, или личностное (то есть довольно близкое). Поэтому зачастую мы видим, как мамы, сами того не зная, манипулируют своими крохами с помощью увеличения этого расстояния. Допустим, девочка не хочет идти домой, заигравшись на площадке. Ее мама демонстративно машет рукой: «До свидания» – и делает вид, что уходит. Для ребенка такое увеличение расстояния между ним и родителем некомфортно, опасно, он встревожен и начинает плакать. Мать управляет межличностным пространством, чтобы утвердиться в собственной значимости.

Что же касается пристройки, то понятно, что ребенок физически занимает позицию «снизу», в результате чувствует свою уязвимость. Именно поэтому многие дети любят сидеть на руках, просятся на коленки, а слово «маленький» кажется им унизительным.