Е. К. Зелинская

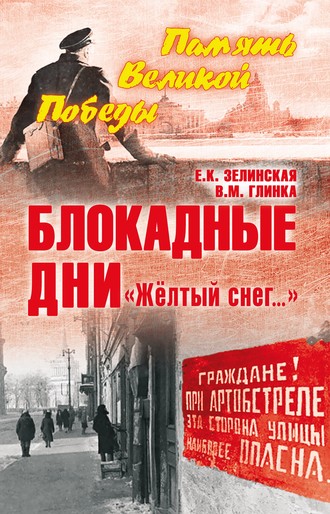

Блокадные дни. «Жёлтый снег…»

Глава 3. …Флигель во дворе. Воспоминания Татьяны Долинской

Таня Долинская, двоюродная сестра моей мамы, осталась жива – единственная из всей своей семьи. Да, осталась одна Таня… Вернувшись из эвакуации, она обнаружила, что в домовой книге ее записали как покойницу. Она долго ходила по инстанциям и доказывала, что не умерла. Веселая, яркая, белокожая, и не скажешь, что худая – такой ее уже увидели мы, – дети выживших блокадниц. Сколько помню, она всегда мучилась мигренями, говорила, что наследственное, и вспоминала, как бабушка Саша постоянно носила на голове повязку, смоченную в уксусе. Она и сама так лечилась. Считалось, что помогает. Не помогло. Она умерла рано, чуть старше была шестидесяти. Две ее дочери, выйдя замуж, уехали в Норвегию. Внукам Татьяна и написала свои воспоминания.

Война

С войной, которая началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года, связано столько событий, фактов, ужасов и переживаний, что, кажется, за эти 4 года, да и последующие после неё, прошла огромная жизнь, совершенно другая, страшная и неожиданная.

В августе 1941 года мне исполнилось только 7 лет, но я отчётливо помню очень многое, как будто смотрю фильм или читаю книгу, когда вспоминаю то или другое событие. Причём то, что знаю я, не знает никто и никогда не знал, потому что это было только со мной и подчас без свидетелей, а иногда свидетелями были совершенно посторонние люди или те, которых нет в живых давным-давно.

Итак, 22 июня было воскресенье, солнечный день. Мы с мамой собрались ехать к её портнихе Екатерине Николаевне в центр города. И вдруг громко заговорило на улице радио голосом Молотова. Прозвучало слово «война». Я не знала абсолютно, что это такое, но взрослые были обеспокоены.

Помню, что через несколько дней после этого сообщения мы с мамой оказались за городом в пионерском лагере от её школы. Там был палаточный лагерь с хорошим питанием, пионерскими кострами и песнями. Но это продолжалось недолго, и очень быстро лагерь стал сворачиваться. И вот мы вместе с этим лагерем от школы, воспитателями (они же учителя школы), забрав необходимые вещи, оказываемся в поезде, который должен был увезти нас на восток. Поезд был длинный-длинный. Мы должны были уехать за Урал.

Недалеко от Ленинграда начались первые бомбёжки. Фашистские самолёты летали прямо над поездом и бомбили нас, мы выскакивали из вагонов врассыпную. Многие были ранены, многие убиты.

Мы как-то уцелели и добрались до Урала или Сибири, теперь я точно не знаю. Но там не было войны. Природа тех мест необычно величественная. То какие-то горы, то широкие реки. Не такие равнинные места, как в европейской части России. Нас поселили в школе. Подробностей того непродолжительного периода жизни я не помню, но вот я заболеваю коклюшем. Это такой кашель с приступами. Мама была в отчаянии от моей болезни. Видно, она не привыкла одна справляться с трудностями. В той деревенской жизни не было удобств, но не было и ничего плохого. Мы бы там прожили спокойно всю войну. Но нет же. Мама советуется со мной, что ей делать: дать папе телеграмму или нет. Если он не приедет, то она бросится под поезд. Когда она сообщила мне такое, я ей, конечно, посоветовала вызвать папу, что она и сделала. Это было настоящим безумием. Что её так напугало, никто никогда не узнает, но она сделала всё, чтобы вместе с отцом погибнуть потом в блокадном городе. Папа приехал к нам, не знаю уж какими путями. А когда я вдруг увидела его сидящим на большом камне у реки, мне стало страшно. Никто никогда не поймёт их рокового решения ехать в Ленинград вместо того, чтобы остаться там, в Сибири. Папу не призывали в армию по состоянию здоровья, и он мог бы остаться работать в школе в этой сибирской деревне.

Наверно, оба жалели об этом перед своей смертью. Но тем не менее мы отправились втроём в Ленинград. Добраться до города было очень сложно, так как наступали немцы. И вот мы на каких-то товарных поездах, на открытых платформах добирались до Ленинграда вместе с несколькими студентами ленинградских институтов. Наконец-то прибыли в город. Мы поднимаемся по лестнице на свой последний этаж, наверху стоит бабушка Саша. Она всплеснула руками, и ей стало плохо. Она уже поняла, на что мы себя обрекли, приехав обратно домой.

Дяди Жени и тёти Ани (Долинских) в это время уже не было в городе. Они были высланы в Томск ещё в начале войны из-за кадетского корпуса (Морского корпуса, где Евгений Долинский учился до 1917 года) дяди Жени или ещё чего-то. Это было ещё до нашего отъезда с лагерем. Так что это спасло хоть их, слава Богу!

Нашим же девизом было: «Из Ленинграда ни ногой», «А как же вещи?», «Если умирать, то вместе».

Ни один из этих лозунгов не оправдал себя. Не осталось ни вещей, ни людей, ни квартиры. А дома, разумеется, у нас, как у «больших интеллигентов», запасов продовольствия не водилось никогда, в доме не было ровным счётом ничего. Мы жили сегодняшним днём. Пошли в магазин – купили, а когда покупать стало нечего, пришел конец!

Блокада началась 8 сентября 1941 года.

Блокада

Мы вернулись в Ленинград как раз к началу 900 блокадных дней. Немцы уже окружили город со всех сторон. Только правее города, на востоке оставалось Ладожское озеро, но и оно полностью контролировалось немцами.

Первая бомбёжка началась 8 сентября. Кроме того, постоянные артиллерийские обстрелы. В городе были введены продовольственные карточки на хлеб и крупу. Остальное не подразумевалось. Трагедией для Ленинграда было то, что сгорели Бадаевские склады, а там находился основной запас продовольствия.

Немцы знали, что делали. Люди, которые жили поближе к этим складам, просеивали горелую землю, взятую на пепелище, в надежде что-нибудь найти съестное.

Хлеба давали по карточкам на день – 100 гр. Но это когда давали. Это было не всегда. У рабочих был немного больше паёк. Бабушка Саша, пережившая голодный 1924 год, безумно боялась голода. Она очень быстро сошла с ума.

В ненормальном состоянии приходил к нам Галин дядя – Боря (Савич). Он требовал от неё отдать ему хлебные карточки. Бабушка тогда ещё могла рассуждать, и она уговорила его уйти. Он умер одним из первых.

К отсутствию снабжения добавились трескучие морозы, отсутствие света, воды, тепла. Дров не было. Топили книгами и мебелью.

В домах у всех появились маленькие печурки. Они назывались буржуйками. Трехмиллионный город впал в оцепенение. Многие фабрики и заводы, правда, были эвакуированы в Сибирь, за Урал, но в городе ещё оставались предприятия, которые работали, даже на оборонную промышленность. Часто за станками стояли подростки.

Некоторые вузы и школы пытались работать. Многие умирали на своих рабочих местах. Люди умирали от голода и холода. Замёрзшие трупы сидели, лежали на улице. Убирали их еле живые люди. Зима была такой суровой, что и в мирное-то время её было нелегко пережить. А тут война. Ещё осенью мы во время бомбёжек спускались в бомбоубежище, потом перестали. Голод победил страх перед бомбами, обстрелами. На них реагировали молча, вернее, никак.

Мы все жили в столовой, там же топили буржуйку. Я себя помню чаще всего сидящей на стуле за роялем. Бабушка уже не вставала, она сидела у окна с распущенными волосами и пальцами манила к себе меня. Я не выходила со своего насиженного места и боялась её.

Мама основное время проводила в очередях за хлебом. Люди стояли на морозе и обречённо ждали, когда подвезут хлеб; иногда его не было по нескольку дней. У мамы были отмороженные чёрные ноги. Если бы она осталась жива, ног бы у неё всё равно не было. Папа ещё ходил в институт, слёг он уже в конце января.

По поводу воды. Мы не мылись вообще, т. к. воды не было, не было её и для питья. Когда выпал снег, то мы пили этот растопленный снег в виде грязной воды. А в баню я попала в апреле, когда была уже в детском саду.

Основное время я проводила за роялем и созерцала, иногда ходила на кухню в поисках чего-нибудь, что можно было жевать, но там не было ничего, но однажды я увидела наш кухонный большой нож, которым до войны резали хлеб, на нем оставались следы налипшего хлеба; эти следы я сдирала несколько дней подряд.

В блокадную зиму появилось много неизвестных до той поры терминов. Я многого и не знала, но вот «дуранда», «хряпа» – это я помню. Хряпа – это гнилая капуста, а дуранда – это что-то с чем-то намешано, и из «него» можно печь лепёшки. У кого, конечно, дома было на чём печь, типа рыбьего жира.

В ночь на 31 декабря 1941 года умерла бабушка Саша. Мёртвую бабушку положили в дальнюю комнату, пока доставали гроб и прочее. Мы втроём повезли её в морг, который находился в переулке, вернее, в тупике Канонерской улицы, недалеко от Садовой ул. Когда мы привезли ее туда на саночках, нам сказали сразу, чтобы гроб мы забрали на растопку и что всех покойников складывают штабелями друг на друга, как дрова. Мы увидели эту картину. Похоже, что мы попали на дровяной склад. Завернутые в простыни покойники лежали высокими рядами прямо на земле. Между многочисленными рядами были узкие проходы. Мне нужно было задрать голову, чтобы увидеть, где же наверху кончается эта страшная поклажа. А мороз был трескучий, поэтому в ожидании могилы тела не разлагались и не портились. Там я увидела этот блокадный почерк. Отвозили покойников на Пискарёвское кладбище, хотя много ленинградцев похоронено и на других кладбищах. Так, мама лежит на Красненьком кладбище в Кировском районе. Хоронили на Смоленском, Охтинском, Северном – везде, где только можно было поближе доехать. На Пискарёвском кладбище лежит около 1 000 000 человек. Но это было одно из самых массовых захоронений в городе, в том числе там лежат и солдаты. Убирали мёртвых людей с улиц и из домов такие же полуживые люди.

Я ещё не упомянула клей во всех его видах, который ели, кожаные ремни вываривались, и их тоже ели. Первыми съели всех кошек и собак. Крысы из голодного города ушли сами. Осенью я ещё часто сидела на кухне у окна и смотрела, как во время бомбёжки небо было расцвечено многочисленными ракетами, которыми наши враги указывали, куда надо бомбить, на какой объект. Шпионы работали. Потом к этому погас интерес. Люди тупели от голода.

После смерти бабушки наступили самые тяжёлые времена. Январь и февраль были самыми страшными месяцами, особенно февраль. Люди умирали сотнями, тысячами. Да, надо сказать, что, когда умерла бабушка (а выяснила это я уже в 1950-е годы), нас с ней «поменяли» местами и записали в ЖАКТе, что 31 декабря 1941 года умерла Таня Долинская, а 20 мая эвакуирована Александра Людвиговна Долинская. Так меня похоронили заживо, и спустя годы это стало для меня большим препятствием для всевозможных справок и документов. Говорили мне в ЖАКТе стандартную фразу, очень характерную для нашей системы: «Много вас тут ходит всяких». И это ничем не пробить, раз написано! Страшно.

Папа слёг в конце января. Мы спали все вместе на полу втроём, чтобы было теплее. Мама всё стояла в очередях. По нескольку дней не давали ничего.

Однажды к нам на квартиру пришла одна папина студентка. Она принесла что-то съедобное в пакете. Я не помню.

А один раз к нам пришёл шикарный, розовощёкий дедушка Маркуша. Я сразу поняла, что он выглядит не так, как мы. На нём была тёплая шапка (папаха) и хорошее зелёное пальто. Он тоже принёс что-то в пакете, но, увидев нас, умирающих и страшных, очень быстро ушёл без разговоров. Некоторые люди и в блокаду жили нормально. Иные даже наживались на горе других, скупали вещи и драгоценности, и после войны эти спекулянты и воры чувствовали себя хозяевами положения.

Тётя Нина, например, «проела» две свои комнаты, отдав их за бидон каши.

Я еще не сказала об ужасном явлении – обо вшах. Их было полно на голове и теле. Казалось, они вылезали откуда-то изнутри. Отсутствие пищи, воды, мыла, чистого белья – вот любимая среда для этих паразитов, и они, казалось, съедали сами людей. Деваться от них было некуда. Так и жили с ними, пока не оказались в человеческих условиях.

В январе 1942 года в наш дом-сказку попала бомба. Дома не стало. Остались только внутренние флигели, в одном из которых жили и мы. И то рядом с нами тлели от пожара квартиры, и я выходила по нескольку раз в день посмотреть, не горим ли мы. Люди сидели во дворе на каких-то сундуках или стульях, принесенных из горящего разрушенного дома, и ждали своей участи, я не знаю какой.

В это время папа уже не вставал. Посмотрев на пожарище, я отправлялась на помойку. Это понятие ещё было для некоторых людей. По дороге я гасила зажигательные бомбы. Их надо было засунуть в снег. На помойке однажды я увидела лежащего покойника, я отодвинула его и нашла под ним тухлое яйцо и замерзшую шкурку от картошки. Это богатство я принесла домой, и мы поделили на троих. Снег поставляла домой тоже я.

У обоих родителей началась дистрофия, это необратимый процесс. Такой понос, что пища уже не задерживается в организме, даже если она есть. Организм уже не работает.

Еще до начала трескучих морозов мы вместе с Галей Наумовой шли по улице Декабристов в сторону их дома. Наш дом ещё стоял. Она обратила моё внимание на другую сторону улицы, там был разрушен бомбой дом. Все этажи и квартиры были срезаны наполовину, т. е. дом как бы разрезан большим ножом. Мы видели чьи-то руки, ноги, которые свешивались с кроватей, печей. Это была страшная будничная картина. Никто не знал, будет ли он жив в следующее мгновение. Город умирал, вымерзал и голодал.

Мороз бывал ниже 30 градусов Цельсия, так говорили потом те, у кого были градусники. У нас вся квартира, кроме одной комнаты, где мы жили, была в инее. Туалет, которым мы не пользовались, был похож на обледенелую избушку. Пользовались мы, как и все, вёдрами для туалета.

Единственным источником жизни было радио с его метрономом и сообщениями: «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!» или «Отбой воздушной тревоги». Несколько раз я была на улице и слышала голоса дикторов. Иногда читали стихи.

Радио у нас дома не было, приёмниками во время войны пользоваться было нельзя. Дома стояла гробовая тишина.

Дня за два до папиной смерти я помню такую картину: папа сидит в коридоре в пальто и форменной путейской фуражке, которую он только и носил. Он не хотел разговаривать со мной. По-моему, я провинилась, что-то съев без спроса, какую-то жидкость тёмного цвета из банки. Меня к этой банке так и тянуло. А потом другая картина перед глазами. Утро, мама ушла в очередь. Мы с папой вдвоём лежим на полу (это наша кровать). Это было 8 февраля 1942 года. Приходит мама, достает маленькое зеркальце и подносит к папиному лицу. Оно не тускнеет. Значит, человек умер. Мы с ней спокойно, без слёз, берём его за руки и за ноги и пытаемся вынести на кухню. Мне казалось, что это длилось вечно, так как сил не было двигаться самому. Там, на кухне, он лежал, пока его не сдала в морг т. Лина. Лежал он, очевидно, около недели.

Когда умерла бабушка Саша, мама сказала папе: «Как ни страшно всё, что случилось, но после войны мы с тобой начнём всё сначала». После этого папа взял какой-то листок бумаги и стал отмечать дни, которые прошли с начала зимы, и сколько дней осталось до весны. Но, увы…

Это было страшно и безнадёжно. Каждый день был сущим мучением.

В самом начале блокады по квартирам ходили общественные деятели и собирали детей для вывоза из Ленинграда. Меня запихивали в шкаф, чтобы никто не нашёл и чтобы по нашему девизу мы могли умереть вместе.

Но в жизни получилось по-другому.

После смерти папы мама написала записку, положила её на рояль и сказала мне, что после её смерти я должна эту записку отнести в ЖАКТ. Но я не знала, что такое ЖАКТ, не знала, жива мама или нет, т. к. она всё время уходила на улицу в очередь; а главное – я никогда так и не увидела эту злополучную записку.

Я просиживала на своём стуле за роялем дни напролёт, и вот однажды мама вернулась домой не одна, а с т. Линой. Лина шла к нам домой узнать, как у нас дела, увидела маму, сидящую на улице с отмороженными ногами, и они обе пришли к нам. Мне велено было собираться быстро. И мы ушли из дома. Меня везли на саночках. Пошли в сторону Нарвских ворот. Больше я в своей квартире не была. Один раз, правда после войны, я оказалась в ней с т. Аней и т. Л. И то я стояла только на кухне. До сих пор при воспоминании об этой квартире меня охватывает ужас. Итак, я была спасена от голодной смерти в полном одиночестве, т. к. мамины дни были сочтены. Тётя Лина жила на фабрике «Равенство» на казарменном положении, т. е. люди работали и жили здесь же, здесь же питались своими скудными пайками.

Т. Лина решила навестить обеих сестёр и застала в обоих местах страшную картину. У Рубцовых уже умер Леонид Александрович, а т. Нина жила с Олегом вдвоём.

Тогда т. Л. устраивает меня в д/сад от фабрики. Он находился тогда в школе за ДК. им. Горького, маму помещает в школу, где она работала, № 384, на казарменное положение, т. Нину устраивает работать в другой д/сад, а Олега она перевезла к себе в комнату на Садовую, думая, что т. Н. будет следить за состоянием своего сына сама. Но что получилось у т. Н. с сыном, я не знаю, но он долгое время находился в комнате т. Л. совсем один, да ещё и был заперт. Теперь мне кажется, что т. Н. должна была любыми путями забрать сына с собой в тот садик, где она сама работала. Олег умер 1 апреля, один, предоставленный сам себе. Его мать осознала это через два месяца, когда мы были уже на Кавказе и она стала немного приходить в себя. Соседи по Садовой не любили т. Нину именно из-за этого.

Меня до сих пор тоже мучают угрызения совести. Дело в том, что ко мне в д/сад накануне смерти приходила мама попрощаться, но она была такая страшная, что я к ней так и не подошла. Женщины, которые держали её под руки, звали меня, но я не сделала ни шагу в их сторону. Тогда мама сказала: «Ладно, не надо». И всё – назавтра я стала круглой сиротой, 18 февраля. Надо мной взяла опекунство т. Лина – и вот мы с ней всю жизнь вместе. Своей семьи у неё не сложилось. Олегу не повезло: он был старше меня на два года, ему было уже 9 лет, и таких детей в д/сад не брали, а мне было ещё только 7 лет. В детском саду на 1 Мая мы даже готовили какой-то концерт. Меня одели узбечкой, на голову надели тюбетейку и дали полосатый халат. В руки поместили пиалу. Я должна была сказать: «Якши». Что это такое, я не знаю, но в то время страшнее меня, по-моему, не было детей, так что узбекский наряд довершал общую картину. С детским садом мы ходили в баню. В бане мылись все вместе: и мужчины, и женщины. И те и другие были похожи на скелеты, и наличие пола ничем не выделялось. Только мужчины в основном сидели, они не могли двигаться, а женщины мыли и себя, и их, хотя им было тоже очень тяжело.

Спали мы в подвальном помещении на случай бомбёжки. После зимы в подвале скопилась вода, кровати так и стояли в воде. Она доходила почти до матрацев. Мы по дощечке проходили на свою кровать, лежали во всём сыром, одетые. Два раза у нас в «спальне» было целое событие. Кто-то принёс один раз огромную голую кость, а в другой раз – грязный кусочек соли. И то и другое мне удалось лизнуть по одному разу. Около д/сада стоял небольшой деревянный домик. Говорили, что там живёт людоедка. Тогда в Ленинграде людоедство уже приобретало определенные обороты. Так вот, из моей группы так и пропали двое ребят – мальчик и девочка, – конечно, самые упитанные. Мимо меня проходила женщина с мешком под мышкой, но я не соблазнила её.

Иногда т. Л. приводила меня к себе на фабрику. Там меня кормили и укладывали на нары. Я не могла шевелиться после еды. Живот раздувался, женщины плакали, глядя на меня. Во время блокады у меня сильно потемнели волосы, заострился нос, срослись брови, а тело было покрыто какой-то шерстью или пухом. Это был страшноватый ребёнок.

Да, забыла ещё про один блокадный эпизод. Ещё при жизни мамы на ул. Маклина. Мы с ней были уже вдвоём, без папы. Вдруг к нам является Галина бабушка Евгения Трофимовна и просит у нас карточки, как и дядя Боря (её сын). Мама послала меня в комнату за альбомом с фотографиями. Я принесла. Тогда Е. Тр. стала кричать, что ей нужны хлебные карточки. А я очень рассердилась на это и сказала маме, чтобы она выгнала Е.Т. Ну, кое-как уговорили, и она оставила нас в покое.

Люди лишались рассудка.

В детском саду я находилась до 20 мая 1942 г., до того момента, когда мы уехали из Ленинграда на Кавказ, в Ессентуки, к маминому брату, к дяде Жоржу. Поехали мы втроём: т. Л., т. Н. и я. Эвакуация – это отдельная история.

Наши скорбные даты

8 февраля 1942 года – день смерти А.Ф. Долинского;

18 февраля 1942 года – д. смерти О.С. Долинской;

31 декабря 1941 года – д. смерти А.Л. Долинской;

1 апреля 1942 года – д. смерти О.Л. Рубец;

Февраль 1942 года – д. смерти Л.А. Рубец, дяди Бори, дяди Коли; Евгении Трофимовны Савич.