Вадим Храппа

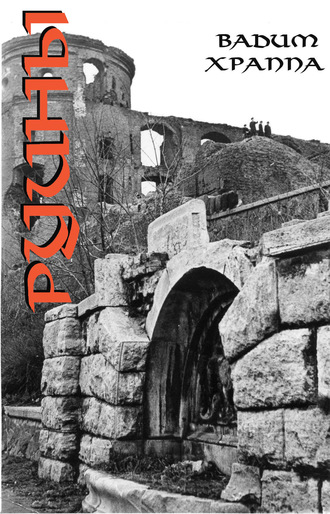

Руины

Руины

Не пел соловей.

Не пахло фиалками.

Не кружилась голова.

Где-то блеяла коза. Казалось, почему-то, что она рожает. Вряд ли. Наверное, должна была бы блеять громче. Впрочем, может, и рожала. А когда они рожают? В какой-то определенный сезон или круглый год?

Внутри развалин стоял крепкий, на века, запах испражнений. Он преследует все развалины – и старые, и не очень. Этому запаху до лампочки, в каком веке эти развалины основали и кто.

"Хочешь, я покажу тебе самое старое здание в этом городе?"

"Ну, покажи".

"Нет, если ты не хочешь…"

"Да показывай, показывай…"

"Вот. Этим стенам семьсот лет, ты представляешь?"

"А чем они отличаются от тех, которым семьдесят?"

"Ну, что ты! Это же – средние века! Смотри, какая кладка и кирпич. Они его формовали вручную, здесь же".

Еще пахло травой. Пока они сидели, запах был не сильным, но лежа она почувствовала, что сладковатый запах помятой травы перебивает все остальные, даже нечистот. А голова была пустой и ясной, как и чувства. Только постоянно всплывали строчки из песни: «…Я только Вас всегда ждала и только Вас люблю». Или одна строчка? Неизвестно, потому что больше ни слов, ни мелодии она не помнила. Одна издевательски идиотская строчка. Ясное и пустое сознание отрешилось в сторону и, сидя там, вдали от тела, оно спокойно наблюдало. Со стороны и немного сверху. Видна была каждая мелочь, слышен каждый звук. Одичавшие развалины, заросшие одичавшими кустами, как и все вокруг, в тихой глухой буйности. Красно-серые стены допотопной кирхи, задыхающиеся в объятиях серо-зеленой растительности. Тускло светящиеся загорелые ноги и часть живота с белым треугольником от купальника, безучастные ко всему на свете и, тем более, к этому, который тяжело сопит над ними. Чего он возится? Быстрей бы уж! Непоющий соловей, неживые под серо-зеленой шубой семена фиалок, блеяние нерожающей козы…

Она не ждала от этого ничего особенно хорошего, но думала, может быть, хоть немного веселее это будет. Но ничего не чувствовала, даже боли. А говорили: это больно. Скучно. И даже не противно. Самую малость, чуть-чуть неприятен Этот с его непродувным носом и мокрыми руками, молча и натужно сопящий. Скучно.

Она немного испугалась, когда Этот вдруг застонал и стал дергаться в судорогах, но тут же поняла, что это, наверное, конец. Так, наверное, и надо. И когда Этот затих, она столкнула его с себя, несильно, не зло, просто перевернула его и села, глядя на свои, такие чужие, ноги, загорелые и тускло светящиеся, на белый треугольник от купальника. Провела рукой по животу и дальше вниз. Почувствовала, что мокро и липко, и только тогда сознание вздрогнуло, скорчилось от отвращения и бросилось откуда-то со стороны и сверху на нее, и она стала обтирать трусами это липнущее, скользкое, обтирать до боли, до того, чтобы стереть его вместе с кожей. Кожа раскалывалась и саднила, а она все терла и терла, сдерживая слезы и тошноту. Потом швырнула трусы вниз, в темноту, в яму, разбухающую кустами, вытащила свои сигареты и курила, опершись на голые колени. Надо было бы одеться, но… теперь чего уж!.. Этот напомнил о себе – зашуршал болоньевой курткой, на которой они сидели, и попытался обнять ее. Она отодвинула его рукой. Потом он посидел немного и снова полез, и она вздрогнула, когда Этот коснулся ее голой ноги. Руки у него уже не были мокрыми, только стали очень холодными. Она вздрогнула и сразу встала, и начала одевать колготки. Юбка, наверное, страшно помята, а идти через весь город. Хотя – ночь – кто там ее увидит? Что Этот сказал? Женится?! «Я только Вас всегда ждала, и только Вас люблю». Она даже засмеялась тихо и коротко, но Этот услышал и громче засвистел гайморитом. Когда пробирались через кусты к проспекту, Этот провалился в яму почти по колено и, чертыхаясь, стал чиститься. Она не стала ждать.

Козы уже не было слышно. Сквозь кусты все явственней пробивался запах отработанного бензина и остывающего асфальта.

Она сначала не знала куда идет, а потом… Действительно, куда ей еще идти?

Уже полгода она вставала ровно в семь и шла к одному и тому же дому, к одному и тому же подъезду, и приходила к нему ровно в восемь, и стояла там, в тени, глядя на подъезд напротив, чтобы увидеть, как ровно в пять минут девятого оттуда выходит Он. Закуривает, идет к трамваю. И шла за ним, хотя ей нужно было совсем в другую сторону, на другую остановку. Но шла. И только тогда, когда Он садился в трамвай, и тот трогался, только тогда она поворачивала и шла своей дорогой. Когда его трамвай запаздывал, Он нервничал. И она тоже злилась вместе с ним. Неизвестно, на то ли, что он мог опоздать на работу или на то, что могла не успеть сама.

Она не знала сколько времени. У нее не было часов. У Этого, который остался в луже, они были, но тот остался.

Однажды она увидела, как Он выходил из своего подъезда с очень красивой женщиной. Черноволосой, со сросшимися на переносице бровями, в кожаном пальто, с туго затянутой тонкой талией и высоко поднятой головой.

В тот день ее знобило, и дрожали руки. И вечер – у них с матерью была одна комната, так что негде было запереться и поплакать, – невыносимо долго она ждала, пока мать выключит телевизор, пока, наконец, уляжется, по несколько раз проверив замки и газ, и улеглась сама, думая, что вытерпит еще то время, когда мать ворочается, покряхтывая и вздыхая, но как только лицо коснулось подушки, она чуть не завыла и втискивалась, задыхаясь, в подушку, и забивала себе рот, чтобы оттуда не вырвалось ни единого звука. Под утро она клялась себе, что больше не пойдет туда.

На следующий день она успокоилась. Думая об этой женщине и о нем, почему-то решила, что их ничего не связывает. Ну, конечно! Ведь она намного старше него. И потом – выйдя из подъезда, они спокойно разошлись в разные стороны! Ведь когда что-то есть, так не расходятся. Она не знала, как расходятся, когда «что-то есть», но думала, что только не так.

И снова, ровно в восемь, была в тени подъезда напротив. И, когда увидела его, выходящим одного, ей захотелось подбежать и поцеловать его, прижаться к нему, и там, в нем тихо и мирно заплакать. Он бы молча погладил ее по голове. Рука у него большая и мягкая. Он бы прижал ее к груди, и сказал бы: «Ну, что ты, глупая…».

Она даже не пошла провожать его к остановке. Почувствовала, что если еще хоть минуту, хоть полминуты она будет видеть его, то от счастья может потерять сознание – шум: «Ах, девушке плохо! Воды! Врача!». Он оборачивается, смотрит на нее, развалившуюся на тротуаре, недоуменно. Фу!

И снова встала ровно в семь, и пошла к тому подъезду.

И снова увидела его с женщиной со сросшимися на переносице бровями. Только теперь на прощание они поцеловались.

Ее отпустили с работы. Колотило. Ей насовали таблеток и вытолкали домой: лечись! Мать вызвала врача. Старый, морщинистый, как высохшая картофелина, он тоже напрописывал ей таблеток, а потом похлопал по дрожащему плечу: «Замуж тебе, девка, надо, вот что. А не лекарства…».

А она и спать не могла. Когда засыпала, ей снился Он и женщина со сросшимися бровями. Старше него. Такая опытная. В постели, в лесу, на пляже, днем, ночью, утром – везде и всегда одни и те же сцены: липкие, всасывающие. Она была не в силах их смотреть, но и бессильна оторваться. Просыпалась от собственного крика или оттого, что будила испуганная мать. Потом понемногу это прошло. Может, помогли таблетки старой картофелины. Она вышла на работу, вот уже две недели. К подъезду не ходила. И старалась не думать о нем. Получалось. Тем более что и была она в каком-то полусне. Как лунатик, ходила на работу, ела, спала, смотрела телевизор. Но не было ни снов, ни мыслей.

Сейчас она не помнила, откуда взялся Этот, который остался. Да и не пыталась вспомнить.

А потом произошло то, в развалинах.

И теперь она шла… Куда же ей еще идти?!

Шла. А что же ей еще оставалось делать?!

Она долго ждала. Очень долго. Оцепенев, и, вцепившись всеми остатками сознания в подъезд напротив, она не двигалась, не мигала, слившись с темнотой своего подъезда.

Слабый порыв ветра пронес над тротуаром сухой дырявый лист. К нему выскочил полосатый котенок и попытался с ним играть, но тот вырвался и зашуршал дальше, а котенок, чего-то испугавшись, рванулся в зарешеченное окно подвала. Если б она это видела, удивилась бы: откуда здесь в лете среди серо-зеленого буйства сухой дырявый лист?! Но сознание было в подъезде напротив. Оттуда этого не было видно.

Из подъезда напротив все чаще стали выходить люди. Потом все реже. А потом и вовсе перестали выходить.

И Он не вышел.

И она вдруг поняла, что и не выйдет. Никогда больше не выйдет.

Никогда.

Конечно… Конечно, Он почувствовал. Он все почувствовал. Конечно, Он почувствовал то, что произошло в развалинах. Не мог не почувствовать. Чувствовала же она то, что вытворяла с ним женщина со сросшимися бровями. И Он больше никогда не выйдет. Никогда не выйдет… Он почувствовал…

Остатки сознания растворялись в темноте подъезда напротив. Она стала медленно сползать по стене. У нее задралась юбка, и как-то сразу, вдруг, она ощутила пронизывающий холод бетонного пола. «Ах, девушке плохо, воды, врача!..» Наплевать. Пусть. Он же не видит – Он уже никогда не выйдет – Он почувствовал…

Васильково, сентябрь, 1983

Артист Новиков

Когда уже грузились в автобус – Новиков успел переодеться, и помогал таскать аппаратуру – подошла какая-то девица и, удивленно глядя ему в глаза, спросила:

– Скажите, а Вам после своих концертов, не бывает стыдно?

И Новиков растерялся. Он должен был бы съязвить, ну пошутить, ну хотя бы тоже удивиться: «За что?!»

Но он не съязвил, не удивился, а голова вдруг стала до звона пустой и в ней – колом – одна фраза: «Черт бы побрал эти сельские клубы!»

От них всегда можно ждать какой-нибудь гадости. Он всегда говорил: «Черт бы побрал эти сельские клубы!»

Но на города особенно рассчитывать не приходилось.

Девица, как девица. Ничего выдающегося – в меру раскрашена, поблескивающая металлом куртка, джинсы. Она прихватила его в коридоре, темном и узком. Новиков стоял с тяжеленной басовой "биговской" колонкой, и тупо смотрел в зеленые глаза девицы. Он потом еще удивился тому, что коридор темный, лица-то толком не разглядеть, а зелень глаз видна. Колонка оттягивала руки, хотелось бросить ее к чертовой бабушке, но если бы бросил, попал бы по ноге. "Биговские" колонки – не «Электрон»!

«Черт бы побрал эти сельские клубы!»

Девица слегка наклонила голову набок, как воробей, и зеленые глаза даже не мигали от любопытства: «Неужели же не стыдно?!»

«– …играют, поют, танцуют… Ну, в общем, чего только не делают эти славные ребята! А ведет нашу программу, как вы уже, наверное, догадались, артист Джордж Новиков! Это – я!»

Это что, она его передразнивала?

Фу, бред!

Она все так же стоит, наклонив по-птичьи, голову набок, притиснутая к стене колонкой.

Интересно, сколько она могла так простоять? Новиков успел бы надорваться, если б не подоспел Вася-органист, и не пихнул их обоих своим огромным животом. Протискиваясь между стенкой и Васей, девица еще раз поймала тупой Новиковский взгляд, и улыбнулась так, будто пожалела Новикова.

В автобусе все молчали. И не от усталости, с чего уставать-то? Каждый всего минут по пятнадцать отработал. Просто, когда гастроли подходят к концу, говорить уже не о чем – все обговорено, да и от физиономий друг друга тошнит. Молча смотрели на дождь в окнах. И Новикова это бесило – хоть бы анекдот кто рассказал, что ли? Он обернулся на задние сиденья, откуда обычно вещал Вася, но тот спал, обхватив руками ящик с органом.

«Недавно в автобусе слышал такой разговор. Одна очень интеллигентная дама говорит своей спутнице: «Вы знаете, от менингита или умирают, или становятся идиотами. Можете мне поверить, я сама перенесла менингит».

Не стыдно! Какого черта? Одиннадцать лет я мотаюсь по этим вашим вшивым сельским клубам, да что там сельским! Мы выступали по всей стране, от Калининграда – до БАМа, были в Петрозаводске, в Новгороде, в Ленинграде были! И нигде, слышишь, ты, пигалица, нигде мне не было стыдно!

Не слышит. Черт бы побрал эти сельские клубы! Всякой гадости можно ждать. Хорошо хоть ничего не сперли. Дура! Лучше бы оделась приличнее. Господи, что ты мелешь? Нормально она одета. А, пошло оно все к черту! В конце концов, свой червонец я честно отработал.

Новиков попытался вытянуть ноги, но они уперлись в "биговскую" басовую колонку. Сволочь. Хотелось пнуть ее ногой, да нельзя – басист взбеленится, она и так у него лажает.

Среда. Конец гастролей. Приятно конечно, но – среда! Каждую среду, просыпаясь утром, Новиков ждал от этого дня очередной дерьмовой неожиданности. Все дерьмовое, что случалось у Новикова в жизни, случалось в среду. Сегодня эта сельская ходячая совесть со своими нахальными зелеными глазами.

Новиков все-таки умудрился вытянуть ноги, сложил их одна на другую, просунув между колонкой и стенкой автобуса. Запрокинул голову и прикрыл веки. Скорей бы домой, да вымыться в собственной ванне, да в собственную постель, да к собственной жене под бок. Да побирлять чего-нибудь домашнего. Люська готовит неважно, но, как намотаешься по столовкам – хочется.

«Недавно, в одной из столовых нашего города, произошел трагический случай. Шеф-повар налил себе борщ не из котла для персонала, а из того котла, из которого кормят посетителей. Его так и не откачали». «Кого, котел? – однажды тихо спросил Вася, перегнувшись через свой живот. Где это было? Наверняка тоже в сельском клубе. Ну, конечно. Еще услышали дети, плевавшие семечки в первом ряду, и захихикали. Конечно, в сельском. Черт бы побрал эти сельские клубы.

Новиков открыл глаза и, не поворачивая головы, покосился в окно. Стемнело. Они явно подъезжали к городу – далеко над горизонтом, немного справа и впереди стоял светящийся купол. Вот интересно – фонари сами по себе дают такое зарево, или это смог светится?

Когда подъехали к дому, Новиков, извернувшись, посмотрел на свой шестой этаж. На кухне горел свет – Люська сидит. О девице с зелеными глазами Новиков сразу забыл. Скорей бы в собственную ванну, да к собственной жене.

Зотова все-таки изловчилась – поймала, когда он уже почти вышел из автобуса. Поймала и прижала его голову к своей костлявой грудной клетке, и даже как-то всхлипнула по-унитазному, у него над головой. Новиков хотел как-нибудь корректнее освободиться, но в спешке получилось, что он ее толкнул, она оступилась и упала бы, но вовремя ухватилась за поручни. Ну и черт с ней! Так ей и надо. Дура! Что ж он, теперь и дома с ней в любовь играть должен?! Не маленькая – соображать должна – думал Новиков, раз за разом нажимая кнопку лифта, пока не понял, что его уже отключили. Черт знает что! Пол одиннадцатого, а лифт не работает. Среда.

Оказывается, он здорово устал. Он понял это, взбираясь по лестнице. Лодыри, пол одиннадцатого, а они лифт отключили. У него в руках был только "дипломат" с походной дребеденью, а чувство такое, будто он все еще тащит здоровую, как шкаф, "биговскую" колонку – тяжесть неимоверная, и еще эти нахальные зеленые птичьи глаза. Тьфу ты! Скорее бы в ванну.

Позвонил…

И сразу услышал мужской голос…

В животе стало как-то нехорошо – тошно и жутко.

Он нажал кнопку несколько раз, посмотрел на дверь – его ли? Его, Новикова, дверь. Стал судорожно рыться в карманах, вылавливая ключ. Полные карманы всякой дряни! Уже психуя, начал вываливать все из карманов прямо на кафель лестничной клетки. И тут щелкнул замок.

Оказывается, у Люськи тоже зеленые глаза. Не знал он об этом, что ли? Знал. Но сейчас почему-то удивился. Зеленые, настороженные. Лицо горит. Зеленые, настороженные и решительные.

Он грубо сдвинул ее в сторону и в два шага заскочил на кухню. Сидит, голубчик.

Новиков прислонился к дверному косяку и ватной рукой протер лицо. Черт, устал-то как!

– Ну, вот и хорошо, – сказала Люська.

Лицо у нее теперь стало белым.

– Хорошо, что ты приехал сегодня. Вот и поговорим, наконец.

Сегодня? Ах да, они же должны были послезавтра вернуться! М-да, среда, среда.

«Недавно прочел одно объявление: «Если вы хотите увеличить свою семью, то в этом вам поможет наш прекрасный мастер-фотограф».

Новиков сел на табуретку. Потом заметил, что все еще держит "дипломат". Аккуратно поставил его рядом.

– Ребята, угостите чаем. Устал, как собака.

– Хоть сейчас ты можешь не кривляться? – взвизгнула Люська. – Я тебя…

– Помолчи, – перебил ее Тот, кто сидел напротив. Спокойно так перебил, властно.

"Ого! – подумал Новиков, – В моем доме уже не я хозяин".

Он поднял, наконец, голову и стал разглядывать Того, который сидел напротив, за его, Новикова, собственным столом. Который, наверное, пользовался его, Новикова, собственной женой. Спокойные зеленые глаза – да что они сегодня, сговорились все, что ли, эти зеленоглазые! – крепкая нижняя челюсть, короткая стрижка, плечи не огромные, но тяжелые, и пошире, конечно, чем у Новикова. Да и ростом он, пожалуй, повыше.

– Отгадай загадку, – сказал Новиков. – Два кольца, два конца, а посредине ножницы.

Ну вот. Этот тоже посмотрел, будто погладить хочет от жалости.

– Люся, выйди, пожалуйста, – это Тот сказал. Тот, который напротив.

И она послушно вышла! Поразительно. Новикову с одного раза никогда не удавалось упросить ее о чем-нибудь. Хлопнула дверь, и Тот стал что-то говорить. Новиков не слушал. Он думал: вот интересно, если б он приехал вчера, или завтра, не в среду, могло все это быть или нет? Еще думал, что вот перед ним сидит его кровный враг, а он не чувствует никаких душераздирающих эмоций. Нет, конечно, хорошо бы ему съездить по этой крепкой деревянной челюсти. М-да. Хорошо бы…

«Развеселый мальчик Вова дернул хвостик у коровы. И теперь у той коровы на копыте профиль Вовы».

Пошло оно все к чертям собачьим!

Новиков взял "дипломат", встал и пошел к двери. Вышла Люська. Недобро так смотрит, зло. Хорошее дело, уж кому злиться, так это ему – Новикову.

– Я только вот что хочу тебе сказать, красавица. На квартиру вы со своим хахалем не рассчитывайте – не дам ни метра. Да и все остальное, разделите, пожалуйста, к завтрему. Договорились? И что б ноги вашей здесь не было.

И в зеленых глазах вместо ненависти засветилась вселенская жалость. Очень красиво.

Новиков через ее плечо помахал рукой в открытую дверь кухни.

– Гуд найч, бэйби!

Потом поймал такси и поехал к Васе-органисту. Но, не доехав, вышел и пошел пешком. Город был пустым и чистым. На мокром асфальте рябили фонари. Новиков прошел немного и пожалел, что вылез из машины. Все-таки он был здорово уставшим. И это чувство, будто в руках громоздкая басовая "биговская" колонка. Тяжелая, как сволочь, оттягивающая сухожилия и горбящая плечи. И чувство было таким, будто он эту колонку тащит всю жизнь, тянет как Сизиф, не имея никакой возможности бросить. Тяжело – жилы трещат, суставы выворачиваются, грудь сжалась под тяжестью так, что дышать невмоготу, а тащить надо.

Вася открыл дверь, и Новиков еле удержался на ногах от ударившей в лицо волны перегара. Сморщившись, отвернулся.

– Чувак, я переночую у тебя?

Вася кивнул и с трудом, пошатываясь, понес свой бурдюк в спальню. На ходу пробормотал что-то, Новиков не разобрал, понял только, что кира нет и бирлять тоже нечего. Есть почему-то и не хотелось. Очень хотелось спать. Вернее, даже не спать, а просто лечь.

Новиков в темноте ощупью добрался до дивана, влез под плед, не раздеваясь, и скорчился.

Тяжеленнейшая басовая "биговская" колонка вдруг с грохотом упала, слышно было, как что-то оторвалось там, внутри, и тяжело бухнуло в стенку. Она упала углом и прямо на ногу. Артист Новиков взвыл от резкой и неожиданной боли.

Голдберг, сентябрь 1984

Серые ночные кошки

1

Из кармана у него торчала откупоренная бутылка.

– Что тебе нужно?

– Послушай, Наташа, – сказал он. – Выходи за меня замуж.

Пьяный он отвратителен. Он, впрочем, и так не подарок. Господи! Как хорошо, что она отвязалась от него. А ведь сколько натерпелась!

– Уходи, – сказала она.

Он стоял и смотрел на нее. Ни злости, ни жалобы – просто смотрел.

– Уходи.

– Да, – сказал он. – Да… Я уйду… Ну, конечно, уйду! Куда же мне деваться?! Сейчас…

Он стоял. Ей надо бы зайти и закрыть дверь. Ну? Заходи и закрывай дверь.

– Хочешь выпить? – спросил он. – Выпей со мной.

– Я не буду с тобой пить. И вообще, нам, по-моему, не о чем говорить. Уходи.

– Послушай… – сказал он. – Что-то я неважно себя чувствую. Ты не гони меня… А?

– Я начинаю мерзнуть, – сказала Наташа. – Здесь холодно. До свидания.

Она плотнее запахнула халат, зашла в квартиру и закрыла дверь. Выключила в коридоре свет. Прошла в комнату и легла.

Должно быть, он не ушел еще. Топчется на лестничной клетке.

Уйдет, никуда не денется.

Замуж… Опомнился.

А чего он приходил, в самом деле?

Да как, чего? Пьяный. Баба потребовалась. Вот и приперся. Ну, нет, драгоценный ты мой, иди-ка ты в другом месте поищи. Хватит.

«Мужичье…» – подумала она.

Она встала и пошла на кухню. Перед включателем задержала руку. Он увидит свет на кухне и снова станет звонить, – подумала. Ну и пусть. Не открою.

Поставила чайник на плиту, зажгла газ. Закурила.

Ведь она спала уже. Утром на работу. Когда теперь опять ляжешь? Вот принесло его!

Потихоньку начал шипеть чайник. Она удивилась, что так рано. Посмотрела: там оказалось мало воды. Долила и опять поставила на газ.

Что-то он не звонит… Ушел?

В квартире было не холодно, но ее немного познабливало. Она принесла вязаную кофту и накинула на плечи. Простыла? Вроде нет…

Наташа вспомнила, что где-то оставалось немного водки, и стала искать ее по шкафчикам. Нашла, открыла бутылку и понюхала. Эта водка была у нее так давно, что, может, там и градусов не осталось, одна вода. Но нет, пахло водкой. Она налила немного в стакан и выпила. И тут же пожалела, что не открыла помидоры. У нее были болгарские помидоры в собственном соку, такие красные и аккуратненькие.

Бросилась к холодильнику, а потом, с банкой в руках, стала искать открывашку, но не нашла, а во рту ужасно противно, и попробовала открыть помидоры ножом, но нож сорвался и порезал руку. И тогда она выругалась и бросила банку об пол.

А потом сидела и смотрела, как капли томатного сока стекают по белым ножкам кухонного стола красными полосами, оставляя за собой желтые крошки помидорных косточек.

Она допила остатки водки и пошла спать. Но водка Наташу почему-то не согрела, и ее еще долго знобило, пока она не уснула.

2

Когда он пьян, то отвратителен. Кому, как не ей об этом знать?

Таня сегодня работала во вторую, закончила поздно, а еще нужно было зайти к родителям. Они сказали: «нужно». На самом-то деле, ни черта им это не нужно было. Все – старая история. Когда мать начинала ныть, Таня всегда злилась. Злилась потому, что и сама знала все, что та ей говорила. И еще потому, что ей становилось себя жаль. Да, тридцать – не шутка… И она об этом знала. И ей бывало себя жалко. Но сама она об этом старалась не думать и, в общем, получалось. Вот только, когда мать начинала… И тогда Тане хотелось броситься ей на грудь и как-нибудь выплакать все, что скопилось. Но она только злилась на мать за то, что та была права. И за то, что постоянно напоминала об этом.

Домой вернулась чуть не последним трамваем. И потом долго сидела у зеркала и смотрела на себя. Будто там можно было что-то высмотреть.

И она уже вымылась и легла, и только выключила ночник, как он позвонил в дверь. Она еще не знала, кто звонит, но как-то сразу почувствовала. Мелькнуло что-то вроде страха.

На цыпочках прошла в коридор и посмотрела в глазок. И это был он. Пьяный.

Он стоял и ждал, пока откроют дверь. Или прислушивался к тому, что за дверью? А она боялась вздохнуть и зажимала ладонью рот, и смотрела на него в глазок. Глаза слезились.

Вряд ли в глазок можно разобрать, что он пьян, там вообще еле разберешь – кто? – но она знала – пьян. Да и не пришел бы трезвым.

И ее охватывал ужас от того, что вот он сейчас опять позвонит. А ей-то что делать?!!

А он позвонил. И она, неожиданно для самой себя, схватилась за ключ. Но тут же отдернула руку. И опять схватилась. И когда он позвонил в третий раз, она выдернула ключ из замка и на цыпочках – наверное, это смешно выглядело… – побежала в ванную. Плотно закрыла дверь, заперлась на шпингалет…

Звонок. Уже длинный, настойчивый…

Она быстро подняла крышку унитаза и бросила туда ключ. И снова закрыла крышку. И присела рядом. И вдруг заплакала. Даже как-то заскулила. Тихо, зажимая рот обеими руками. Заплакала и уже не могла остановиться, и все ей казалось, что он сейчас услышит.

А потом он позвонил в последний раз. Коротко, резко… И она вдруг с грохотом откинула крышку и полезла в унитаз рукой, и шарила там, ничего не находя, а вторая рука никак туда не влезала. И она чуть не кричала от этого. Ну, что же этот ключ! Ну, никак!..

А потом он ушел. Из ванной она не могла слышать его шагов, но почувствовала, что за дверью его больше нет.

Таня вытащила руку из унитаза и подставила под струю из крана. Горячей воды не было. Вода становилась все студеней, и стало сводить руку от холода.

А она все плакала, плакала… И никак не могла понять: как же она утром выберется из дома? Да выберется как-нибудь…

И все плакала, раскачиваясь и задевая плечом ванну, и плакала уже в голос, и уже не было смысла зажимать рот.

А потом, в разное время – одна раньше, другая позже – обе узнали, что в ту ночь он повесился.