В. В. Ивлев

Стерлитамакская быль

Родовой дом

Наш родовой дом на улице Пушкина 117 (до революции улица Набережная, 76), 1909 года постройки, выглядел довольно скромно: сруб в три окна, из наборных дубовых брёвен, ничем не обшитых ни снаружи, ни изнутри, без фундамента, с засыпной завалинкой, удобства на дворе.

Незатейливо оформленный фасад дома был обращён на восток. На правой стороне фасада – парадная дверь, чрез неё сначала проходили в неотапливаемые сени. Из сеней налево шла утеплённая дверь в жилую часть дома, а направо – дверь во двор, чрез крыльцо. Это была стандартная планировка дореволюционных городских деревянных домов в Стерлитамаке, чтобы зайти в дом, нужно было двигаться «против солнца», как в олтаре православных церквей.

Справа к дому примыкал низкий забор с калиткой и скромными воротами, что было признаком того, что хозяева дома не опасались грабителей. Старые купеческие дома имели высокие, укреплённые изнутри ворота и заборы, чрез которые невозможно было перемахнуть.

Близко ко входу в дом, на дворе, стоял маленький дровяной сарайчик, а в глубине двора – небольшой амбар. Перед домом лежал огромный жерновой камень местного изготовления, из желтовато-белого песчаника, с примесью белого кварца, на котором любили сидеть дети.

Три фронтальные окна горницы и парадный вход дома смотрели на восток, три боковых окна на юг, одно на запад. Внутри дома было светло и уютно, зимой тепло, в летнюю жару прохладно. Близость в те времена полноводной, полной жизни реки Ашкадар создавало комфортный микроклимат, смягчающий перепады резко континентального климата степного города.

Ставни ночью закрывались на запор. Поперёк закрытых ставень накладывалась кованая железная полоса, на конце её был закреплён подвижный, длинный и толстый кованый железный штырь. Он продевался чрез отверстие в бревне и фиксировался внутри дома. Очень надёжная конструкция.

Закрывая ставни на ночь, семья защищала личную жизнь от недоброжелателей (хорошие люди в тёмное время под окнами ходить не станут), а оконные стёкла от ударов ветра и прочих опасностей. Это был древний, чрезвычайно важный ритуал, который охранял семейный очаг от опасностей извне. На южной стороне дома ставни также иногда закрывали в жаркие летние дни, чтобы внутри дома было попрохладнее.

Входные двери на ночь закрывались изнутри «крючком». Это гениальное приспособление в тогдашних условиях было наиболее эффективным, спасшим жизни многих людей. В случае крайней необходимости, особенно когда случался ночной пожар или печной угар, крючок с двери легко мог откинуть даже ребёнок (чего, к сожалению, нельзя сказать о современных замках). Врезных замков тогда в частных домах не было. Парадная дверь на ночь закладывалась изнутри толстой доской во весь дверной проём. Незаметно, тихо открыть дверь снаружи было невозможно, никакие отмычки в этом случае не работали. Соответственно, чтобы дверь открыли изнутри, нужно было громко стучать в дверь или в ставни, звонки не любили. Согласно очень-очень древнему обычаю, прежде чем открыть дверь изнутри, всегда спрашивали: «Кто там?» и необходимо было дать правильный ответ, чтобы дверь открыли. Ещё одно удобство: никаких ключей жители с собой не носили и, соответственно, не теряли.

Парадная дверь предназначалась для гостей. Домочадцы могли уходить и приходить боковой дверью, чрез двор. Снаружи, когда хозяева уходили, боковую дверь запирали висячими амбарными замками. Ключ от замка оставляли где-то в потайном месте крыльца. Домушники в старом Стерлитамаке не водились.

Наш дом стоял в глубине от «красной линии», по которой выстраивались предыдущие дома. Пред домом – огород, по красной линии его отделяла от улицы низенькая оградка с условной, никак не запертой калиткой, препятствие незначительное, символическое. Тем не менее, никто и никогда на нашу территорию самовольно не заходил и ничего с огорода не брал, ни днём, ни ночью. Замечу, что посторонние, подозрительные личности на улице Пушкина в мою бытность замечены не были.

На границе нашего участка, близко к дому, высился могучий, высоченный тополь, одно из самых старых деревьев Стерлитамака, посаженное ещё до революции.

* * *

Первым владельцем дома был мой прадед, Александр Александрович Ивлев (1875–1918+), столяр-краснодеревщик, глава семьи из пяти человек, член Стерлитамакского ревкома, народный комиссар социального обеспечения Стерлитамакского уездного совета народных комиссаров в 1917–1918 годах.

Род Ивлевых имел корни в Московской губернии. Семья Ивлевых в начале прошлого века обосновалась в уездном, быстро растущем и богатевшем торгово-промышленном городе Стерлитамаке, Уфимской губернии. Численность населения города в 1917 году составляла около 18000 человек, и Стерлитамак был чем угодно, но только не «захолустьем». Ещё до революции Стерлитамак, за счёт притока переселенцев и отчасти ссыльных, сформировался как город с разнообразным по культуре и религии, многонациональным населением. Новые люди приносили новые идеи, навыки хозяйственной деятельности, полезные знания, устанавливали прямые связи с другими городами обширной империи и за рубежом. Санкт-Петербург, в 1914-м переименованный в Петроград, имел сильное влияние на умы интеллигенции и высококвалифицированных рабочих Стерлитамака.

В Стерлитамаке мой прадед работал по специальности на самой большой в городе мукомольной мельнице с паровым двигателем, принадлежавшей местному хлеботорговцу А. В. Кузнецову. На этой мельнице класса «крупчатка и крупянка» работали 98 человек. По масштабам тогдашнего Стерлитамака это было крупное предприятие, работало оно с 1888 года и производило качественную пшеничную муку, располагалось на юго-западной окраине города.

Внушительное, высокое кирпичное здание мельницы, образец промышленной архитектуры Стерлитамака19 века, было хорошо видно издалека, в том числе от Базарной площади, на которую ныне выходит улица А. А. Ивлева, названная в честь моего прадеда (до того Сенная).

Купец 2-й гильдии Алексей Васильевич Кузнецов, владелец паровой мельницы, гласный нескольких городских Дум, прославился и как меценат, строивший дома для рабочих своей мельницы. Скорее всего, именно в одном из таких домов, по улице Набережной (ныне Пушкина), в 1909 году, после Большого стерлитамакского пожара 1908 года, справила новоселье семья Ивлевых.

В доме была столярная мастерская, где прадед строил мебель на заказ. В те времена мастеровые люди обязательно имели дома маленькую мастерскую, в которой трудились в свободное от основной работы время. Очень вероятно, что некоторые образцы этой мебели можно и сейчас отыскать в нашем городе, по крайней мере в краеведческом музее. Эту мастерскую я ещё застал. Хорошо помню полный набор старинных столярных инструментов, складной деревянный аршин, пилы с рукоятками в виде рыбьих хвостов, цельнодеревянный верстак, печку-буржуйку. Папа самостоятельно освоил мастерство и строил очень хорошую мебель. Кое-чему и меня научил.

Зарабатывал прадед достаточно, чтобы достойно содержать дом, семью из пяти человек. Подсобное хозяйство не вели, никакой нужды в нём не было. Квалифицированные рабочие в Стерлитамаке ценились высоко. Зарабатывал прадед достаточно, чтобы достойно содержать дом, семью из пяти человек. Стерлитамак во все времена славился дешевизной и качеством продуктов питания. Лучшие в мiре белый хлеб и мёд, молочные продукты, баранина, свежая рыба ценных пород были доступны в любых количествах. Огород не требовался, а садов в степном городе в то время ещё не было.

Русская печь с полатями, по обычаю, стояла близко ко входу в жилую часть дома, чтобы удобнее было подносить дрова, воду и выносить золу. Сухие припасы, а зимой и замороженные продукты хранились в сенях, прочие продукты, овощи – в погребе, в котором на лето устраивали ледник.

Небольшой приусадебный участок (не больше пяти соток) представлял собой лужайку, покрытую травой-муравой, где летом резвились дети и отдыхали взрослые.

Северная треть улицы Набережной располагалась в пределах надпойменной террасы реки Ашкадар, в широкой долине Белой реки. До речного пляжа было рукой подать – метров тридцать-сорок. На задах домовладения находилась старица Ашкадара. По весне она наполнялась вешними водами и по ней катались на лодках.

Дочери Ивлевых учились в Женской гимназии, привилегированном платном учебном заведении, которое давало среднее образование. Своих трёх дочерей Александр Александрович назвал Августой, Антониной и Клавдией, в порядке рождения. Семья Ивлевых была старого замеса, очень дружная, соединённая любовью, желанием быть полезными друг другу, при полном отсутствии тупого эгоизма. Такие семьи не распадаются ни при каких обстоятельствах.

Супруга, Любовь Александровна Ивлева (1872-1953+), была простой русской женщиной очень строгих правил: молчаливая, серьёзная, беззаветно преданная мужу, исключительно стойкая в испытаниях, сильная духом. Всю свою жизнь посвятила семье. Вела домашнее хозяйство, воспитывала дочерей. Её стараниями дом был освящён по православному обряду и содержался в идеальном порядке. За время своего существования родовой дом Ивлевых в разные годы послужил приютом десяткам представителей нашего рода, в нём никогда не совершались преступления, не было вражды, царила особая атмосфера дружелюбия, открытости, гостеприимства.

Вместе со своим супругом Любовь Александровна достойно прошла весь мученический круг гражданской войны и схоронила его, когда ей было 46 лет, осталась верной ему до конца жизни. При советской власти она персональная пенсионерка всесоюзного значения (как участница революции), пенсия весьма и весьма скромная. В 70 лет схоронила среднюю дочь Антонину (мою бабушку). Воспитала и поставила на ноги внука, моего отца, проводила его на службу в военно-морском флоте. Чтобы не остаться одной, перебралась в Уфу, к младшей дочери, где и упокоилась в возрасте 80 лет, в кругу родных.

В революцию 1917 года непосредственно оказалась вовлечена вся семья Ивлевых, включая супругу и дочерей. Многое пережили.

Старшая дочь, Августа, стала красногвардейцем, после захвата Стерлитамака бандитами – бойцом партизанской армии Блюхера, участвовала в его легендарном рейде, от начала до конца. После окончания гражданской войны, вместе с мужем, служившим фельдшером в армии Блюхера, жила в Стерлитамаке, на улице Пушкина. Работала одним из руководителей стерлитамакского женотдела, занималась организацией детских учреждений и помощью сиротам. Дочь Августы, Вера Воскресенская, во время Великой Отечественной войны служила переводчицей в действующей армии, после войны работала переводчицей же на Нюрнбергском процессе.

* * *

В 1908–1917 годах дом Ивлевых был одним из центров революционной борьбы в Стерлитамаке. Здесь собирались члены большевистского подполья. Частыми гостями нашей семьи былиАлександр Александрович Николаев, руководитель подполья и председатель первого в Стерлитамаке Совета рабочих и солдатских депутатов, вместе со своей женой Марией Кузьминичной, а также и Павел Петрович Шепелюк, первый председатель Стерлитамакского ревкома.

После Русской революции 1917 года семья Ивлевых продолжала жить в своём скромном домике, без «удобств» и кормиться своим трудом.

При Стерлитамакском ревкоме никаких репрессий в городе не было. Ни один человек в Стерлитамаке не был расстрелян по приказу ревкома. Все храмы и мечети были открыты, и священнослужители пользовались ничем не ограниченной личной свободой. Ревкому удалось навести в городе порядок, положить конец анархии, погромам, грабежам, процветавшим при Временном правительстве. Организовывались общественные работы, перераспределение товаров первый необходимости, общественные столовые и обеспечение бездомных жилищем.

Как народный комиссар социального обеспечения, А. А. Ивлев отвечал за оказание материальной помощи сирым и убогим, солдаткам и вдовицам, престарелым и немощным горожанам. Под его руководством были организованы система уездного и городского социального обеспечения, первый в городе детский сад, народные школы и городской краеведческий музей. Александр Александрович отличался честностью и нестяжательством, ему доверяли крупные суммы в звонкой монете и значительные материальные ценности. Ни он сам, ни его семья в ходе революционных преобразований ничего не приобрели, продолжали жить в своём маленьком домике на улице Набережной (Пушкина) и пользоваться тем, что всегда имели. После гибели прадеда от него остались в наследство только набор столярных инструментов, несколько книг и вилки с деревянными ручками его работы.

После смерти Шепелюка, 18 марта 1918 года, оставшихся от него троих сирот – двенадцатилетнего Валентина, десятилетнего Анатолия и совсем ещё кроху Нину Шепелюк приютили в нашем доме.

В июне 1918-го, в Стерлитамак ворвался хорошо вооружённый отряд, состоявший из бойцов Чешского легиона и разношёрстного воинства Комуча. Все члены Стерлитамакского ревкома, включая моего прадеда, не сбежали из города, но остались с народом. Все они были схвачены и после пыток расстреляны на 5-й версте Уфимского тракта (ныне там городской мемориальный сквер «Пятая верста»).

Стерлитамакская трагедия 1918 года, которая очень сильно ударила по нашей семье, вошла в анналы отечественной истории как одна из самых мрачных страниц истории гражданской войны. В результате бандитского террора в Стерлитамаке и окрестностях были замучены, расстреляны и изувечены несколько тысяч человек. Значение этих событий для нашего города ещё ждёт полного осмысления. Подробное повествование о тех событиях – в ранее опубликованной мною в 2019 году книге «Стерлитамакская трагедия».

* * *

После окончательного установления советской власти, в доме на улице Пушкина 117 жили моя прабабушка, бабушка, в нём родился мой отец. В этом славном доме прошли первые 17 лет моей жизни, некоторое время в нём пожил и мой сын. Дом простоял без капремонта почти целый век, выдержал несколько сильных разливов Ашкадара. Был разобран новыми владельцами.

В 1920-е голодные годы (карточную систему отменили только в 1935 году) уцелевшие жители Стерлитамака старались просто выжить. Опустошительный голод 1921–23 годов, эпидемии, разруха обрушились на город, который и без того сильно пострадал в гражданскую войну. Точных цифр нет, но можно смело утверждать, что от эпидемий, голода и холода погибло не меньше горожан, чем от прямых военных действий и бандитского террора в гражданскую войну.

Моя бабушка, Антонина Александровна Ивлева (1906–30.09.1941+), была красивой, светловолосой, с голубыми глазами женщиной, с мягкими чертами лица и волевым характером. Хрупкая, интеллигентная, очень любившая поэзию, Антонина умела быть настойчивой в достижении поставленных целей и была авторитетным специалистом в своей области. Обладала прекрасной памятью. Очень любила слушать и петь хорошие русские песни. Прослушав один раз песню, потом на память записывала слова песни, без единой ошибки.

Выбрала профессию агронома. Это было исполнено смысла: в период всеобщей разрухи правильное земледелие стало стержнем возрождения нормальной, цивилизованной жизни, (не случайно слово «культура» происходит от латинского глагола «культивировать» т. е. обрабатывать землю).

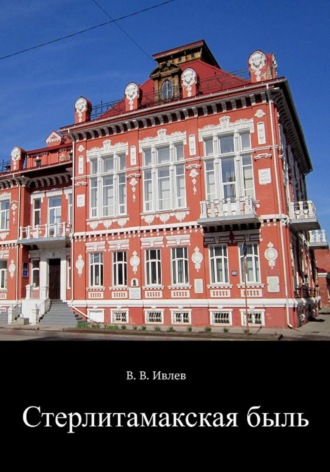

Антонина Ивлева работала главным специалистом в Стерлитамакском РАЙЗО (районный земельный отдел), вела курсы подготовки председателей и специалистов колхозов и совхозов Стерлитамакского района. Место её работы размещалось в одном из самых интересных каменных зданий Стерлитамака – «Доме купца Дьякова», 1906 года постройки.

* * *

Здание это расположено на С-З углу улиц Карла Маркса и Худайбердина, имеет сложный объём, со скруглённым углом, перекрыто вальмовой кровлей. К боковому западному фасаду примыкает современный пристрой. Декор фасадов носит классический характер, с горизонтальными и вертикальными членениями. Композиция имеет асимметричный характер. Доминирует угловая часть здания, которая изначально была увенчана куполом со шпилем, в прошлом бывшим одной из высотных доминант Старого города (утрачен во время пожара). Вместительный, богато украшенный кирпичным декором двухэтажный дом привлекает взгляд скруглённым углом. Этот приём используется в архитектуре для снятия нагрузки с угла. Нарядный декор, окрашенный белым цветом на фоне палевого окраса остальной части здания, создаёт впечатление лёгкости, поднимает настроение.

Нынешний адрес: улица Худайбердина, 16. Современный пользователь – Администрация Стерлитамакского района.

* * *

Оставшись одна, Антонина тяжело переживала измену мужа, который, уехав на учёбу в Ленинград, бросил семью ради другой женщины, воспитывала двоих сыновей. Младший сын, Анатолий, умер в возрасте 7 месяцев.

В общественно-политической жизни страны тогда царило безумие. В 1930-е годы «врагов народа» в Стерлитамаке и кантоне-районе особенно много было среди работников сельского хозяйства. Каждый день находили и разоблачали очередных «шпионов и вредителей».

26 ноября 1937 года первый секретарь башкирского обкома ВКП(б) А. Т. Заликин отправил докладную записку И. В. Сталину, А. А. Жданову, А. А. Андрееву, М. Ф. Шкирятову, Г. М. Маленкову, В. М. Молотову о ходе разоблачения “врагов народа” в Башкирии. Он сообщил, что разоблачено, исключено из партии, а органами НКВД арестовано 248 человек из партийного, советского и хозяйственного руководящего состава, исключены из партии, сняты с работы 33 директора МТС, 25 заведующих райземотделами. Арестованы и отданы под суд 15 ветврачей, 26 старших агрономов МТС и РЗО, 10 агрономов-семеноводов, 17 старших механиков МТС, 5 старших бухгалтеров МТС.

Ни один факт, приведённый в докладной записке первого секретаря обкома ВКП(б) Заликина, как выяснилось в ходе проверок правоохранительными органами в 1950 – 60-х годах, не подтвердился. Все “враги народа”, фамилии которых были названы в докладной, позднее были реабилитированы.

В моём архиве хранится любопытный документ: групповая фотография участников курсов подготовки женщин-председателей колхозов Стерлитамакского района, 1937 года. На фотографии 21 человек, все женщины. Большинство председателей колхозов Стерлитамакского района в конце 1937 года были женщинами. Это доказательство того, насколько нервозная, паническая обстановка царила тогда в сельском хозяйстве района. Как всегда в таких ситуациях, на передний край выдвинулись женщины.

Всё это изматывало слабое от рождения сердце Антонины Александровны. Она страшно переживала известие об аресте и расстреле В. К. Блюхера, ведь его она знала лично. Нападение Германии на СССР стало последней каплей. С началом войны в городе постепенно начался голод. Ослабленный туберкулёзом, недостаточным питанием и бессонными ночами организм не выдержал. Измученное, слабое сердце бедной женщины остановилось. 30 сентября 1941 года Антонина Ивлева отошла в мiр иной. Хоронили её всей улицей, дорогу устлали живыми цветами.

Чтобы выжить в голодные военные годы, бабушка Любовь Александровна Ивлева, оставшаяся с одиннадцатилетним внуком на руках, продала переднюю половину дома. Участок разделили. Наша задняя половина дома представляла собой часть горницы, два окна на юг, одно на запад. Прорубили второй вход со двора с крохотными сенями, сложили небольшую русскую печь.

Пенсия у Любови Александровны была небольшой, кормились с огорода и рыбкой с Ашкадара, которую успешно ловил мой будущий папа.

Дом на улице Соборной

Улица Соборная, одна из первых улиц старого русского Стерлитамака, была центральной, осевой, разделяющей город на две примерно равные половины. Начиналась она от брода и пассажирского причала на реке Ашкадар и поднималась на запад, к величественному белокаменному кафедральному Казанскому собору с золотыми куполами. По северной стороне улицы располагался мой родовой дом по маминой линии, примерно в 300 м от собора и в 60 м от уреза реки. Этот дом для меня был вторым по значению в моём детстве.

В нём в мою бытность проживала самая почтенная представительница моей расширенной семьи – прабабушка Мария Николаевна Лаврентьева (1886-1966+), с младшим сыном Алексеем Ивановичем Лаврентьевым и его семьёй, а в задней половине дома – средняя дочь Марии Николаевны, моя бабушка по материнской линии, Алевтина Ивановна Родионова (урождённая Лаврентьева), с мужем Николаем Степановичем Родионовым.

В 1938-м Казанский собор был варварски взорван безбожниками, а улица Соборная переименована в Садовую.

Дом стоит до сих пор, правда перестроен и отделан новыми хозяевами до неузнаваемости.

Дом на Садовой-Соборной во многом был схож с домом на улице Пушкина, но и заметно отличался от него. Прежде всего, он был больше, добротнее, представительнее. По прямой расстояние между домами составляло всего 160 м, но место расположения дома на улице Садовой было более удачным, во многих отношениях.

Если дом на улице Пушкина стоял в пределах широкой ашкадарской поймы и время от времени подтоплялся во время наводнений, то дом на улице Садовой – на коренном левом берегу реки, на возвышении, вода сюда доходила очень редко. Почва на приусадебном участке дома на Пушкина была аллювиального происхождения, песчаная, а на Садовой – глинистая.

Учитывая то, что именно в этой части города пересекались старинный Оренбургский тракт и восточный, «парадный» вход в город со стороны реки, место это на Садовой (Соборной) было обжито с момента основания города. В бабушкином огороде мы находили довольно много медных монет, датированных годом основания русского Стерлитамака и позже, большинство в идеальном состоянии (очевидно они не успели побывать в обращении), а также пушечные ядра, пули и другие артефакты, проливающие свет на древнюю историю города. Попадались и человеческие косточки, прабабушка Мария про них говорила: «Это угры».

Построен этот дом был также после Большого стерлитамакского пожара, в 1909 году, моим прапрадедом Николаем Михайловым, на месте старого дома, который сгорел. Низовые пожары в степном городе случались довольно часто. От пожаров все спасались у воды. В 1908-м Михайловы не только спаслись сами, но и успели вытащить самые ценные вещи, в первую очередь самовар, иконы, книги. Даже огромный платяной шкаф дотащили до берега реки. В нём сложили пожитки, подальше от глаз воришек и некоторое время ночевали сами.

Николай Михайлов служил приказчиком. После пожара его работодатель помог деньгами на строительство нового дома. Это было характерно для старого, патриархального Стерлитамака: богатые люди не бесились с жиру, а делились богачеством с теми, кто на них работал, занимались благотворительностью, вкладывали деньги в развитие родного города.

В моём домашнем архиве хранится любопытный документ: «духовное завещание», которое оставила моя прапрабабушка Наталья Васильевна Михайлова. Духовными такие документы назывались потому, что текст их начинался со слов: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…». Для верующих людей эти слова были самой надёжной клятвой. Завещание было составлено стерлитамакским нотариусом Адамом Адамовичем Милюшем, 16 мая 1919 года. Адрес дома был указан на «улице Соборной». С 5 апреля по 25 мая 1919 года город занимали колчаковцы. В отличие от печально прославившегося Комуча, в компании с чехами, колчаковцы восстанавливали в занятых районах законность и порядок. Поэтому моя прапрабабушка, Наталья Михайлова, сочла этот момент наиболее благоприятным, чтобы распорядиться нашим родовым домом, отписав его дочери. Решение было правильным, завещание при советской власти никогда не было оспорено или поставлено под сомнение.

Дом на улице Соборной (Садовой) был построен более основательно, чем дом на улице Пушкина: под железной крышей, без завалинки, но с фронтальным цоколем, высокие и широкие ворота, заложенные изнутри во весь проём массивным брусом; просторные сени с окнами (летом это была скорее веранда, где можно было пить чай, там же был чулан); во дворе – питьевой колодец, амбар с глубоким погребом. Этот дом был повыше, чем дом на ул. Пушкина, грамотно сориентирован – фасад и парадный вход с южной стороны, веранда с восточной. Дореволюционные деревянные дома в русской части Стерлитамака были поставлены таким образом, что парадный вход всегда находился на правой стороне дома. Все, кто заходили чрез парадный вход, попадали в сени и затем поворачивали налево, чтобы пройти чрез внутреннюю дверь в жилую часть дома, то есть двигались против часовой стрелки, как заходят в олтарь и двигаются в его пределах в православных храмах. Дом христианина в православии считается малой церковью.

По правой стороне от дома, на одной с ним линии, шёл забор, калитка, затем мощные, высокие ворота, рассчитанные на проезд гружёной подводы. Если парадный вход был закрыт, шли чрез калитку, по двору, поворачивали налево в боковую дверь с крыльцом.

Коротко о русской «оконной» традиции. В русских домах окно исполняло роль ока, отсюда и произошло его название. Окна – это глаза русского дома. Именно поэтому их всегда украшали резными наличниками, подобно тому, как глаза украшены ресницами. В окна смотрели из дома на мiр Божий. На ночь окна закрывали ставнями, подобно тому, как глаза закрываются веками. Пространство русского дома символизировало внутренний мiр человека. Непрошенное вторжение в жилище извне, включая подглядывания в окна, считалось великим кощунством.

При этом дверь русского жилища, как правило, всегда была открыта для гостей. Если погода позволяла, двери оставляли открытыми нараспашку, в соответствии с библейским преданием, повествующим как Аврааму явились три ангела в образе путников. Православные христиане всегда должны быть готовы к встрече Троицы. Поэтому в фасаде традиционного русского дома три окна.

Эти традиции, как и многие другие, в начале 1960-х, на моих глазах, начали исчезать. Парадные двери забивали наглухо, перестали закрывать окна ставнями, начали их зашторивать.

Закрывая ставни на ночь, семья защищала личную жизнь от недоброжелателей (хорошие люди в тёмное время под окнами ходить не станут), а оконные стёкла от ударов ветра и прочих опасностей. Это был древний, чрезвычайно важный ритуал, который охранял семейный очаг от опасностей извне. На южной, фронтальной стороне дома ставни также иногда закрывали в жаркие летние дни, чтобы внутри дома было попрохладнее. При закрытых ставнях внутри русского дома возникает ни с чем не сравнимое чувство защищённости, безопасности, уюта, ощущение того, что твой дом это твоя крепость, где никакая опасность тебе не грозит.

Дом на улице Садовой (Соборной) имел крепкие деревянные ставни с железными запорами, резные наличники и карнизы, подпол, просторный чердак. На входе в жилую часть дома – классическая русская печь сложной конструкции, с широкими полатями, целая фабрика по отоплению жилища, производству пищи, оздоровлению, созданию уюта и комфорта, особенно для детей и стариков. Правильно протопленная печь держала тепло в доме почти сутки, даже в трескучие морозы, с расходом максимум в две охапки дров.

В тёплом, сухом подполье жили куры. Пространство подполья было весьма узким, поэтому меня, как самого маленького, посылали на сбор яиц из гнёзд. В награду я получал невероятно вкусный гоголь-моголь из ещё тёплых яиц.

Дом был полон старинными артефактами, инструментами и утварью: огромный старый сундук с традиционной русской одеждой, гири и гирьки с царскими орлами, профессиональный купеческий безмен, старинная посуда, книги в кожаных переплётах. Перед иконами горели негасимые лампады.

Старинный амбар из дубовых брёвен был полон тайн. В сумраке углов можно было обнаружить таинственные предметы: прялка, кнут, граммофон, трофейная пишущая машинка "Ундервуд", старинные настольные часы, связка украшенных причудливыми узорами мельхиоровых подстаканников. Под потолком были развешаны ряды сухих гроздьев калины и банных дубовых веников, которые наполняли амбар неповторимым, умиротворяющим запахом глубокой, былинной старины.

Задворки дома и огород спускались в ложбину, некогда представлявшую собой старицу (меандру) Ашкадара и уходившую далее на север. Ранней весной она наполнялась водой и здесь иногда можно было плавать на лодке. С заднего двора дома на С-З хорошо просматривался широкий «конный двор», одно из старейших мест Стерлитамака, именно здесь был древний «Ашкадарский ям».

До революции обитатели дома на улице Соборной жили предпринимательством, как и очень многие в старом Стерлитамаке. Люди они были хорошо воспитанные, высоконравственные, грамотные, работящие. Родом из Тамбовской губернии, все члены семьи отличались высоким ростом, спокойным характером, добродушием, были глубоко верующими людьми и вели себя по-христиански и на людях, и дома, держались с достоинством, уважали себя и других. Как представители великорусской культуры, поддерживали образцовый порядок и чистоту в доме и на дворе. Цепных псов никогда не держали. Имели свой колодец и парадный вход, что было признаком определённого статуса домовладельцев.

На «Фонтан», близ Казанского собора, за водой ходили жители победнее или те, кто не мог, по разным причинам, пользоваться колодцем.

У многих домов в Стерлитамаке после гражданской войны сменились хозяева, их парадные двери оказались заколоченными непривычными к ним бывшими сельскими жителями. В доме на Садовой продолжали пользоваться парадным входом, пока была жива прабабушка Мария, я это хорошо помню. На парадной двери, до капитальной реновации дома новыми хозяевами, в 2010-м, сохранялись две большие, деревянные, резные прописные литеры: «Н» и «М» (Николай Михайлов, который поставил этот дом).

Мой прадед Иван Лаврентьев работал приказчиком (его рабочее место было в двухэтажном кирпичном доме Баязитова, на Базарной площади, дом этот и по сей день стоит, в хорошем состоянии, в городском сквере у кинотеатра «Салават»). Сразу после революции Иван Лаврентьев решил переждать смутные времена в более спокойных местах и убыл пароходом в город Рыбинск Ярославской губернии. Моя прабабушка, его супруга, Мария Лаврентьева, на этом очень настаивала. Но от судьбы не уйдёшь. На чужбине Иван Лаврентьев стал жертвой холеры, которая тогда бушевала по всей России и скончался. Где похоронен, неведомо, предположительно в городе Рыбинске Ярославской области. Его приятель позже передал вдове обручальное кольцо и серебряный портсигар покойного. На память о нём также остались старинные часы, которые мой двоюродный старший брат благополучно разобрал, теперь хранит, как реликвию, корпус часов.

Прабабушка Мария Лаврентьева осталась одна, с тремя малолетними детьми на руках: старшая дочь Вера, средняя Алевтина и сын Алексей. Моя бабушка была средней (как и моя бабушка в семье Ивлевых), ей в 1918-м было 6 лет, младший, Алексей, родился в марте 1918-го. Как они выживали, одному Богу известно. Покойному мужу Мария осталась верна до конца своих дней. При советской власти семья претерпела от властей определённые притеснения, по причине «неправильного» классового происхождения. Так, мою бабушку Алевтину вытурили из Женской гимназии.