Татьяна Толстая

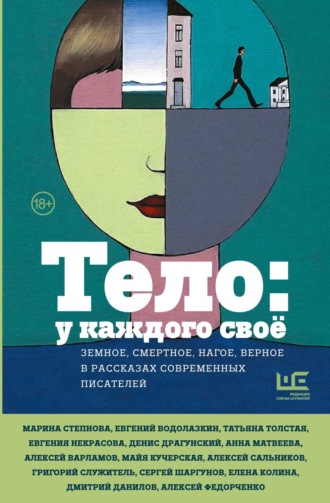

Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей

© Водолазкин Е.Г., Степнова М.Л., Толстая Т.Н. и др., тексты

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Пивоваров В.Д., иллюстрация

© Двоскина Е.Г., иллюстрации

© ООО “Издательство АСТ”

Марина Степнова

Кулёма

Выходили всегда в сумерки. Летом и вообще по суху и теплу добирались быстро: переулок, ещё один, мимо Щепного рынка – и на углу Среднемосковской и Малой Дворянской сразу направо. А зимой насилу плелись в густой мозглой темноте, лилась под ноги накатанная масляная дорожка, Саня отставал, спотыкался и всё ныл сквозь шали и башлыки. Канючил сказку.

Мама! Мама … пожалуйста!

Vas-y! Plus vite!

И даже не оборачивалась. Только протягивала назад, не глядя, муфту, маленькую, круглую, пахнущую мокрой щенячьей шёрсткой.

Не догнать, не дотянуться. Нет.

Пожалуйста, мама, ну сильвупле …

Заходили всегда задами, так и не дойдя до молочно-матовых круглых фонарей у парадного подъезда, подле которого вечно караулили две чёрные дежурные кареты.

Просят г.г. приезжающих не обращать внимание на извощиков и других лиц, уверяющих, вследствие своих выгод, о неимении в гостинице свободных номеров, ремонте и других причинах.

Сугробы, сугробы. У чёрного хода – выше головы. А между ними – тропинка. Не тропинка даже – мышиный лаз. Нет, обстучи сперва валенки. Топ-топ. Дверь распахивалась, выпуская облако тяжёлого съедобного пара: целую секунду нечем дышать, хватаешь воздух немым разинутым ртом, а мама, расстёгиваясь на ходу, уже идёт по коридору, высокому, узкому, впору жирафу гулять, и вслед за ней, то обгоняя, то отставая, спешит дробный звук невидимых быстрых ножей, парадный грохот кастрюль. Ежевечерняя радостная канонада.

Гром победы, раздавайся!

Саня бросался следом, отдуваясь, маленький, неловкий, путаясь в настырных, плотных запахах. Пузырящееся жареное тесто, жир, ворчащий в громадных сковородах. Мясо – отбивное, рубленое, копчёное, остренькое, со слезой. Влажная, перламутровая на срезе осетрина. Тинные шевелящиеся раки.

И вдруг – нежно, неожиданно – свеженатёртая лимонная цедра.

До конца коридора он доходил взмокший от жары и с завистливо бурчащим животом, хотя всякий раз перед выходом из дому плотно ужинал. Картофель дофине, запечённый с молоком и сыром. Чуть подсохший калач. Холодная буженина. Не глотай как гусь. Не подноси нож ко рту. Это неприлично. Да нет же, не сюда, приборам место на porte-couteau.

Сама не ела никогда, не садилась даже и всё ходила, ходила по комнате, трогая гладко и высоко убранные волосы, да гудела изредка, не разжимая губ и напрягая хрупкое горло.

Ммммммм. Ммммммм. Мммммааааааа. Ммммммааааааа!

Будто сама себя окликала.

Распевалась.

Ты закончил? Прибери за собой со стола. И собирайся. Не то опоздаем.

К их приходу уборную уже отпирали. Здесь тоже было натоплено до ломоты в висках, но от окна к печи ходила тонкая извилистая лента сквозняка, и запахи, кроме самых наглых, вроде жарено-лукового, оставались за дверью. Пока Саня, шумно втягивая хлынувшие после холода сопли, выпутывался, слой за слоем, из зимнего, неудобного, волглого изнутри – сам-сам, порядочный человек должен всё уметь делать сам, – мама зажигала керосиновую лампу под круглым розовым абажуром, потом ещё одну, такую же. Ставила обе на трюмо. Садилась. Разглядывала себя, зазеркальную, придирчиво, как чужую. Растирала холодные щёки, лоб, всегда бледные, будто бескровные, даже с самого сильного мороза. Раскладывала таинственные коробочки, щётки, палочки жирного грима.

Белый. Красный. Синий. Чёрный.

И как Саня ни старался угадать, начинала всегда неожиданно, вдруг.

Жила-была на свете одна девочка. Хотя нет, две. Жили-были две девочки, две принцессы. Одна настоящая, а другая нет. У настоящей принцессы были голубые глазки и волосы – как самый лучший золотой шёлк. А у ненастоящей принцессы волосы были чёрные как сажа и душа тоже чёрная-чёрная. Нет. Души у неё не было вовсе.

Мама трогала нежные губы кончиком карминового, словно окровавленного пальца, ещё раз и ещё. Как будто вбивала. Чмокала негромко – целовала воздух, и Саня невольно сглатывал горькое, шерстяное, липкое. Ревновал. Его мама не целовала никогда. И себя не позволяла. Что за несносные нежности? Прекрати немедленно. Ты всю меня обслюнявил.

Потом мама придвигала баночку сухих румян. Дула на жутковатую заячью лапку. Скулы. Виски. Немного на подбородок. Из теней и пятен начинало складываться новое лицо, тоже красивое, но как будто не совсем мамино, чужое.

Отцом ненастоящей принцессы был злой колдун. Жил он на самой вершине серой скалы. И сам был серый: и лицо, и руки, и губы, и душа – всё серое. Только глаза сверкали, красные как кровь, и видел он ими всё, что творилось на земле, и под землёй, и даже на небе … И спрятаться от колдуна можно было, только крепко-крепко зажмурившись!

Саня послушно зажмуривался, сжимался от счастливого ужаса. А когда открывал наконец глаза, мама уже была за ширмами, по которым вились похожие на раскрытые портновские ножницы драконы. Мама шелестела, шуршала, вскидывая вверх то одну голую руку, то другую. На ширмах появлялись и исчезали волны лёгкой полупрозрачной ткани, юбки, ленты, даже чулки, а Саня, сидя на кушетке и сам не замечая, что раскачивается, всё слушал и слушал про колдуна и про чёрную птицу, на которой колдун летал по свету, про двух принцесс, и сказочный замок, пахнущий яблоками, и про то, как колдун однажды заколдовал настоящую принцессу, превратил её в статую, холодную, твёрдую, неживую, вот только внутри статуя эта всё-всё чувствовала, и, когда по ночам колдун колол её в самое сердце длинной острой булавкой, чтобы повеселить жестокую дочку, из глаз заколдованной принцессы текли кровавые слёзы.

Но однажды в замке появился принц …

Горностаева!

В дверь грохали коротко, на бегу – кулаком.

И сразу становилось очень тихо.

Только клацали на стене ходики, будто пробуя на зуб каждую минуту.

Мама выходила из-за ширм – в длинном платье, гладком, текучем, алом, на плечах и на груди – тоже алый стеклярус, плотный, переливающийся, словно сказочная кольчуга. Биться с колдуном. Она торопливо трогала нос и щёки пуховкой, прикалывала к волосам цветы – неживые, белые, похрустывающие – и, совсем уже чужая, сияющая, счастливая, с незнакомо сложенным красным ртом, уходила, даже не посмотрев на него, просто уходила, и – он знал уже – через несколько минут издалека ударит гитарный перебор, запищит пьяненькая скрипка и …

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан!

И в ответ – рык, рёв, восторженное жадное гудение.

Дальше оставалось только ждать, и Саня ждал, одурелый от скуки и безделья, размаянный, потный. Серенькое сукно чесалось, резало в паху, липло к лопаткам, под носом было солоно и горячо. От жары всё млело, покачивалось, плыло – комната слоилась, словно вчерашнее молоко: снизу голубоватая призрачная пахта, наверху, под самым потолком, тяжёлые жирные сливки. Где-то на кухне стучали венчиком, взбивали эти сливки в крепкие, с пиками, облака, и ему казалось, что они плывут по коридору, неторопливые, грузные, покачивая коровьими боками. Тихо слезились у печки маленькие серые валенки. Саня тряс головой, отгоняя дрёму. В сотый раз перечитывал, шевеля губами, забытую заляпанную карту: телячья голова с черносливом и изюмом, мозги под горошком, консоме с пирожком. Охотился на тараканов – по большей части безуспешно, но иногда удавалось изловить парочку зазевавшихся бедолаг, и тогда он устраивал долгие показательные казни, пока сам же себя не пугался. Торопливо совал искалеченные трупики в печь и коротко, виновато бормотал “Отче наш”. Катал даже по туалетному столику палочки грима, трогал и открывал баночки с разноцветным, нежным, маминым – что было строжайше запрещено. Секли Саню не часто, но чувствительно, и страшнее всего была не сама порка, а мамины глаза – весёлые, синие, прищуренные.

Она радовалась как будто, что ему больно.

Можно было, конечно, попробовать самому сочинить сказку про колдуна, но он не смел. Трусил. Словно без маминого голоса колдун мог вырваться на волю. Ожить. Он снова жмурился, даже уши ладонями зажимал. Прятался.

К десяти часам Саня уставал слоняться от окна к двери и укладывался на неудобный диванчик, натянув на голову старую мамину шальку, шершаво-штопаную, родную. Мама выбросить хотела, а он подобрал. Лампы он не гасил, не прикручивал даже – боялся темноты, – и всё равно каждый вечер просыпался в густом чернильном небытии от тихого шёпота. Он приоткрывал сонные ресницы: нет, не темно, вот крошечное пламя свечи, живые сальные блики на крупном красном носу, шевелящиеся губы. Толстая, тоже шевелящаяся бородавка у края рта. Из бородавки торчит смешная щетинка.

Кулёма, ты? Расскажи сказку!

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей …

Нет, скааазкууу!

Матушка придёт – скажет …

И Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота …

Не хочу про живот. Хочу про колдуна.

Кыш, кыш, нишкни, грешник!

Саня нырял с головой, укутывался, утыкался всем лицом в тёмный шерстяной лоскут.

Опять тряпку свою откуда-то выволок. Дай сюда. Дай, говорю.

Он упирался, прижимал шальку щекой, подбородком, стискивал в два судорожных кулачка: не дам! Поди, дура!

Ах ты, браниться ещё! Вот смотри, нечистый-то тебе язык отгрызёт!

Круглый свечной огонёчек уплывал, переваливаясь. Хлопала сердито дверь.

Саня закрывал глаза, торопливо отсекая одну темноту другой, своей собственной, нестрашной. Складывал вдвое, ещё вдвое, подтыкал под щёку сладковатое, мамино, нежное.

Вдыхал поглубже, устраиваясь.

По коридору, за дверью, шустро шоркали подошвами официанты, а ещё дальше, за несколькими стенами, рокотал ресторанный зал. Звук приходил накатом, волнами, ровный, мирный: музыка, человеческие голоса, стук приборов, и вдруг – изредка – звонкие брызги и дребезги хохота и разлетающихся осколков. И надо всем этим, всё перекрывая, над всем властвуя, – милая, ты услыыышь меня, под окном стою я с гитарооою!

Мамин голос.

К полуночи дверь открывалась снова, снова вплывал размытый по краям свечной огонёк, руки, горячие, мокрые, гладили по голове, совали под нос что-то мягкое, пахучее, рассыпчатое.

Нат-ко, расстегайчика тебе урвала.

Мам?

Иди-свищи её, матушку твою. До утра теперь надрываться будет, и как не осипнет только. Жуй, жуй, не кроши. Вот ещё грушка медовая. Под подушку кладу. Видишь? Вот тута.

Ммммм …

Соооловей мой, сооловей. Голосистый соооловей.

Так и не дожевав, он падал на подушку, натягивал на себя шальку, за раздутой щекой – тёплый комок из размякшего, нажёванного теста, припущенной в мадере сёмужки, прозрачного лука и чуть похрустывающих белых грибов.

…Да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Кулёма чмокала тёплый воздух возле детской головы, крестила мелко темечко и висок, белёсые подушечки сморщены от воды, три вечных лохани – с кипятком, с холодной водой да с помоями. Разогнуться, согнуться, соскрести, окатить, сполоснуть, снова окатить. Разогнуться. Проверить: как ободок под пальцами? Не скрипит – поёт. Хрустали-фарфоры, страшно сказать драгоценные, протирать досуха отдельный мальчик приставлен, не ровён час тарелочка ускользнёт, не расплатишься, а то и вовсе погонят, и так из чистой милости держат, кухонным мужиком в хороший ресторан ещё поди устройся, а она и вовсе баба, кулёма неграмотная, ни спеть тебе, ни про колдуна рассказать.

Она крестила Саню ещё раз, вздыхала – и ежиным топотком убегала на кухню, маленькая, пухлая, круглоголовая, в скособоченном на одно ухо ситцевом платке, а он спал не шелохнувшись до самого утра, потный, бледный, и снился ему серый колдун с рубиновыми глазами, и кулёма в красном мамином сарафане бросалась на него, размахивая огненным расстегаем …

Просыпался он всегда дома, в своей кроватке, и никогда не мог ни вспомнить, ни понять, как здесь оказался, и всё смотрел сквозь тяжёлые, слипшиеся ресницы на белёный потолок, картинки на обоях.

Узнавал.

Зимой сыто гудела печь. Летом хлопотали за окном плотные тополиные листья. И пахло не жареным или жирным, а ничем. Только совсем немножечко – гладким воском от пола и ещё мамой. Он соскакивал с кровати и бежал за этим запахом, словно по следам, до маминой комнаты. Дома? Дома! Нырял с размаху под одеяло, красное, пышное, расшитое розами, прижимался, обнимал двумя руками и ещё, для верности, ногой.

Судорожно вдыхал, почти раздавленный не всякому взрослому человеку посильным счастьем. Ждал – вдруг не оттолкнёт, а просто отодвинется легонько, как будто не от него, а так, потому что бок отлежала. Или шея затекла.

Не оттолкнула.

Мам. Мама.

Угу.

Мам, расскажи сказку. Про колдуна.

Вечером …

Тогда расскажи про кулёму.

Про какую кулёму? Спи! Рано ещё. Спи.

Алексей Варламов

Партизан Марыч и Великая степь

1

Молодая степнячка с нежными пухлыми щеками, чёрными блестящими глазами, утопавшими в этих щеках, она пахла кумысом и травою, её упругая кожа была горяча и суха, а губы настолько влажны, что ощущение этой влаги не проходило весь следующий день. Она была чужеземка, и этим всё было сказано и отмечено: её лицо, походка, взгляд, запах, всё непривычное, возбуждавшее и томившее его. Хотя, вернее, чужеземцем здесь был – он, Марыч.

Он встретил её в южной нерусской степи, куда его отправили под видом трёхмесячных военных сборов на уборку зерна. Была самая середина лета, маковка изнурительной жары, рои мух, мерзкая на вкус вода, пыль, сухость, но самое для него ужасное – невыносимая голость и однообразие: взгляду было буквально не на чем задержаться. С утра до ночи Марыч сидел за рулём, таращил слипавшиеся от постоянного недосыпа глаза и мечтал о том, чтобы увидеть какую-нибудь рощицу или замшелый лесок, лечь в тени, сунуть в рот травинку и долго валяться на прохладной сырой земле. Но не то что леса – одинокого дерева не было на тысячи километров вокруг. Степь наводила на него тоску невыразимую, она казалась бесконечной, и трудно было поверить, что где-то на юге её сменяют горы, а на севере – леса.

Убогие посёлки с безобразными домами из шлакоблоков, вагончиками, сараями, подсобками, зловонными выгребными ямами, водокачками и бесконечными рядами уходящих за горизонт проводов лишь усугубляли это уныние, и становилось непонятно: что́ делают живущие здесь люди, какая сила пригнала их в это безжизненное место и заставила тут поселиться. Офицеры и прапорщики пили, воровали и продавали казённое имущество, а всю свою злобу вымещали на несчастных солдатиках, ибо солдаты были в этих краях птицы залётные, а командирам ещё служить и служить. До партизан же дела никому не было, заниматься армейской ерундой их не принуждали, знай крути себе баранку в колхозе, и чем больше сделаешь ездок, тем больше тебе заплатят.

Марыч, хоть и жил в казарме, но ходил на танцы в клуб и нередко оставался ночевать в доме на краю посёлка, где его ждала чекушка водки и жадные руки истосковавшейся без мужика сорокалетней немки.

И всё же странное ощущение тревоги и даже враждебности, исходившей от этой знойной выжженной земли, белёсого раскалённого неба и пыльного душного ветра, его не покидало. Постепенно он убедился в том, что это ощущение было присуще в той или иной степени всем приехавшим сюда или высланным русским, украинцам, немцам, чеченам, корейцам. Они называли между собой эту землю целиной, хотя целиной она давно не была: её изнасиловали тридцать с лишним лет назад, и те матёрые энтузиасты и отпетые покорители, что сотворили это насилие, давно умерли или уехали. Земля же с каждым годом давала всё меньше хлеба, её засыпало песком, разламывало оврагами, ветер поднимал над ней пыльные бури, и год от года она становилась всё более суровой и безжалостной к выходцам из корневой России. Она была для них чужая, точно так же, как чужими были здесь они. Кочевников же почти не было видно: они обитали в глубине этой громадной и безграничной степи и пасли скот, передвигаясь за отарами в поисках корма, а те немногие, кто жил в посёлке, держались особняком, и их настороженные замкнутые лица вызывали у Марыча любопытство.

Однажды на дороге он обогнал молодую женщину. Марыч затормозил и дождался, пока она поравняется с машиной.

– Садись!

Женщина посмотрела на него с испугом.

– Да не бойся ты! Куда тебе?

– В больницу.

– Простудилась, что ли? – захохотал он.

Она посмотрела на него враждебно.

– Я там работаю.

Всю дорогу она молчала, сидела, полуотвернувшись от него, и глядела в боковое окно, так что он мог видеть только её шею и нежное, припухлое основание груди. Сарафан колыхался, открывая маленькую грудь до самого соска, и Марыч вдруг почувствовал, что его бьёт озноб, оттого что эта темноволосая, невысокая, но очень аккуратная женщина, плоть от плоти степи, сидит рядом с ним в машине. Она не была красива и не вызывала обычного приятного волнения, но в ту минуту ему хотелось одного – сорвать с неё сарафан и губами исцеловать, выпить эту грудь и всё её незнакомое чужое тело.

У больницы он остановил машину, и женщина быстро, чуть наклонив голову, вошла в ветхое одноэтажное здание.

“Точно зверёк какой-то”, – подумал он удивлённо.

Весь день она не шла у него из головы и против воли он всё время вспоминал и представлял её тело. Эти картины распаляли его, а день был особенно душный, Марыч всё время пил воду, обливался по́том и опять пил, а вечером снова приехал к больнице.

Зачем он это делает и чего хочет добиться, он не знал, но желание видеть эту женщину и овладеть ею было сильнее рассудка. И когда в коридоре он увидел её в белом халате, надетом прямо на смуглое тело, кровь бросилась ему в голову.

– Ты ходишь на танцы? – спросил он хрипло.

– Нет.

– Я хочу, чтобы ты пошла со мной на танцы, – сказал он упрямо, и его серые глаза потемнели.

– Нет, – повторила она.

– Тогда я хочу, чтобы ты поехала со мною, – он взял её за руку, больно сжал запястье и повёл к двери.

В коридоре показалась пожилая врач в очках с крупными линзами. Она вопросительно посмотрела на Марыча и медсестру, и он понял, что сейчас степнячка вырвется, уйдёт и ничего у него с ней не получится ни сегодня, ни завтра. От этой мысли его снова, как тогда в машине, зазнобило, но ему на удивление девушка не сказала ни слова, и со стороны это выглядело так, как будто они были давно знакомы.

Они сели в машину, плечи её дрожали, и Марыч остро чувствовал и жалость, и безумное влечение к этому дрожащему телу под белым халатом. Трясущимися руками вцепившись в руль, он отъехал от посёлка и вышел из машины.

Она не противилась ему, не кричала и не царапалась, но и не отвечала на его ласки, и он овладел ею грубо, как насильник, крича от ярости и наслаждения, когда входил в гибкое, изящное и неподвижное тело, склонившись над повёрнутой в сторону головою с полуоткрытыми глазами, впиваясь губами и зубами в её нежные плечи, влажные губы и грудь, и что-то яростное, похабное бормотал ей в ухо, ощущая себя не человеком, но степным зверем.

Он не помнил, сколько это продолжалось. Едва угаснув, возбуждение снова возвращалось, её холодность и отстранённость лишь подхлёстывали его. Никогда в жизни не испытывал он ничего подобного – и думать не мог, что он, незлой и нежестокий человек, всегда имевший успех у женщин и потому никогда не добивавшийся их силой, на такое способен. Но когда всё было кончено и, одевшись, он, тяжело дыша, сидел в машине и курил, а она по-прежнему молчала, Марыч ощутил угрозу. Исходила ли эта угроза от ночной степи, вобравшей в себя его крики и её молчание, от слишком великолепного громадного звёздного неба или от самой покорившейся ему женщины, он не знал, но вдруг поймал себя на мысли, что жалеет о случившемся.

Он не боялся, что она пойдёт жаловаться, да и в конце концов ни разу, ни единым словом или жестом она не выразила возмущения, но он почувствовал, что сколь ни велико и поразительно было испытанное им наслаждение, душа его была опустошена.

Вернувшись в казарму, он лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, положил руки за голову и задумался: даже рассказывать о степнячке никому не хотелось. Снова и снова он вспоминал её гладкое, точно морёное, тело, трогательный мысок, поросший мягкими волосами внизу живота, тугие маленькие ягодицы, умещавшиеся в ладонях, когда он поднимал и распластывал её на колючей сухой траве, прерывистое дыхание, вырывавшееся изо рта, острые белые зубки – всё это было живо в памяти необыкновенно, всё было неожиданно и ново, но он чувствовал себя не счастливым любовником, не насильником, но вором, укравшим у этой земли то, что ему не принадлежало и принадлежать никогда не могло.

С этими мыслями он не заметил, как уснул, а на рассвете его разбудил плотный коренастый прапорщик с мокрыми подмышками по фамилии Модин и шёпотом спросил:

– Слышь, партизан, заработать хочешь?

– Чего? – не понял спросонья Марыч.

– В степь, говорю, поедешь баранов привезти? Заплатят хорошо.