Виталий Коржиков

Всё о мореплаваниях Солнышкина

Замечательные указания бравого капитана

Плавали-Знаем ходил взад и вперёд по рулевой рубке и всё ещё с досадой выглядывал в окно. «Даёшь!» полным ходом шёл на Камчатку при попутном ветре. Он гудел каждому встречному пароходу, и они тоже дружески приветствовали его гудками. На горизонте кувыркались дельфины. Но три вещи раздражали капитана: во-первых, нос парохода сидел в воде ниже, чем хотелось бы Плавали-Знаем, и от этого судно выглядело, по его мнению, не очень героически; во-вторых, на носу парохода торчал Солнышкин, который мешал Плавали-Знаем, как муха на носу; и в-третьих, попутный ветер заносил в рубку дым, и от него у капитана слезились глаза и во рту было кисло, словно он проглотил муравья. Он вызвал к себе боцмана и сказал:

– У нашего парохода неважный вид.

Старый Бурун содержал судно в образцовом порядке. Он провалился бы от стыда, если бы кто-нибудь нашёл на палубе хоть одно пятнышко. Это заявление его поразило. Но Плавали-Знаем угрюмо объяснил:

– Дрянной вид, бодрости не хватает. И носом оно смотрит как-то вниз. Выпрямить его, перетащить всё оборудование на корму!

Бурун хотел возразить, но капитан отмахнулся:

– Плавали – знаем!

И бывалый боцман объявил аврал. В пять минут вся команда была на ногах, словно её подняли в атаку, и тащила с носа на корму боцманское хозяйство. Солнышкин и Федькин тянули тросы. Кок Борщик, как свинью за хвост, тащил за верёвку бочку. Артельщик, громыхая сапогами, гудел: «Вот это работа!» – и одним глазом посматривал, долетают ли его слова до капитана. На палубе всё кипело, и только радист Перчиков сердито заявил боцману, что не собирается потакать ничьим дурацким выдумкам.

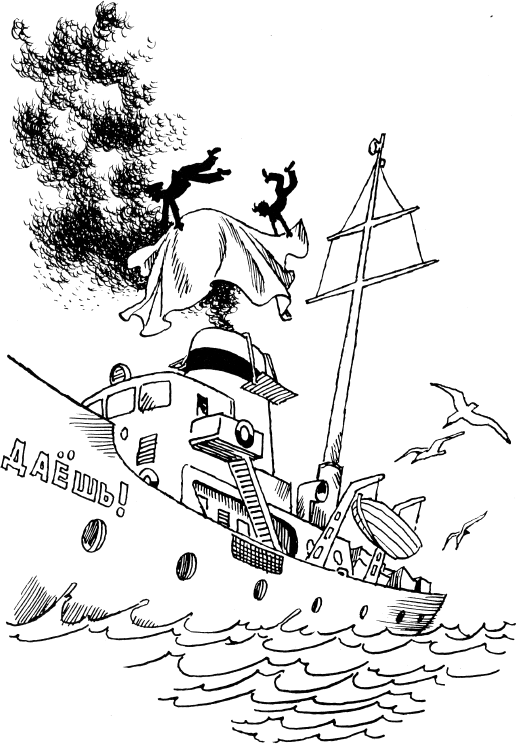

За каких-то полчаса корма превратилась в настоящую баррикаду и грузно осела в воду. Зато нос задрался вверх, как ствол пушки.

– Ну как? – крикнул боцман, повернувшись к рулевой рубке.

– Так, так! – подбодрил Плавали-Знаем. – Ещё немного, и будет полный порядок!

Ещё через полчаса Плавали-Знаем взмахнул рукой и произнёс:

– Теперь – что надо! Не пароход, а космическая ракета!

Он поправил фуражку и, выйдя на капитанский мостик, гордо расправил плечи. Правда, со встречных пароходов стали поступать запросы, не нужна ли ему помощь: ведь все знают, что, когда судно слишком задирает нос, оно начинает тонуть. Но Плавали-Знаем не обращал на это никакого внимания. Единственное, что ему теперь мешало, – это дым, от которого пощипывало язык. Плавали-Знаем позвонил в машинное отделение, но машинисты ответили, что ничего не могут поделать. Тогда он сверкнул глазами и крикнул:

– Боцман, ко мне!

Бурун взлетел на мостик, утираясь рукавом куртки.

– Ликвидировать дым! – показал пальцем Плавали-Знаем на трубу.

– Как? – выкатил глаза старый боцман. Таких приказаний ему слышать не приходилось.

– Мешком. А лучше – брезентом, – поразмыслив, заметил капитан. – Солнышкина туда. И Федькина тоже, с брезентом. Пускай половят дым.

– Не положено! На ходу парохода не положено! – взмолился боцман.

– Плавали – знаем! На пользу обществу всё положено.

– Так они ведь изжарятся и прокоптятся! – в отчаянии крикнул Бурун.

– На пользу обществу! – сказал Плавали-Знаем и кивком дал понять, что разговор окончен.

Боцман и Федькин ругались самыми страшными словами. Сочувствующие подавали советы, но Солнышкину эта затея понравилась. Он, Солнышкин, на настоящей пароходной трубе! И он в нетерпении бегал вокруг неё.

– Здо́рово! Здо́рово, а?

Первым по лестнице поднялся Федькин в своих узких брючках и цветных сингапурских носках. Потом он подтянул подвеску, на которую уселся Солнышкин, и они повисли в небе по обе стороны трубы, держа в руках громадный брезент.

– Ну как? – крикнул снизу Бурун.

– Ничего, – ответил Солнышкин.

И тут же чуть не полетел с подвески. Ветер надул брезент, как парус, и рванул вверх. Солнышкин вцепился в него и едва не перелетел через трубу.

– Держи! – заскрежетал зубами Федькин.

Он болтался на другом конце брезента. При каждом порыве ветра они то подлетали вверх, то изо всех сил шлёпались на подвески. Дым так валил на них, что через минуту, окосев и кашляя, Федькин спросил:

– Отдохнём?

– Попробуем, – сказал Солнышкин.

– Сейчас! – крикнул Федькин. – Посмотрю, много ли там копоти!

Он сунул голову в трубу, но оттуда вывалил громадный клуб дыма и сажи. Следом из трубы с воплем вылетела совершенно чёрная голова Федькина.

– Не могу-у больше! – ревел ошалелый Федькин.

В этот момент брезент так наполнило клубом горячего воздуха, что он взлетел, как воздушный шар, и на нём повисли два настоящих трубочиста. Ещё минута – и их выбросило бы за борт, в море. Но брезент зацепился за мачту, а Федькин и Солнышкин с размаху стукнулись лбами.

– Ох! – сказал Федькин и стал съезжать вниз по мачте.

Солнышкин ещё держался. Сверху открывался прекрасный вид, но видеть всё это Солнышкину не давала громадная шишка на лбу. Он слетел вниз, прямо на руки перепуганному Перчикову.

– Жив? – крикнул Перчиков, ощупывая друга.

Он схватил Солнышкина за руку, позвал Федькина и вместе с ними зашагал в рубку. Сзади ковылял боцман и гудела толпа.

– Пошли! – говорил Перчиков. – Хватит с нас всего этого!

Они распахнули дверь рубки, по которой всё ещё ходил Плавали-Знаем. Капитан остановился, посмотрел на них и вдруг выкатил глаза:

– Негры? Иностранцы? Откуда на судне иностранцы?

– Кхе-кхе! – возмущённо кашлянул Федькин, и из горла у него вылетел ком сажи.

– Ха-ха! – захохотал вдруг Плавали-Знаем. – Так это же мои матросы!

– Мы не ваши матросы, – сказал сердито Солнышкин.

– Мои, мои! – заявил Плавали-Знаем и радостно понюхал воздух. Ветер в это время переменился, и дым отлетал в другую сторону. – Вы стали настоящими матросами, вы великолепно справились с заданием!

И Плавали-Знаем приказал Борщику выдать им по лишней порции компота. Но пить его у Солнышкина не было никакой охоты.

Хотя бы порядочная качка!

Целых два часа Солнышкин и Федькин оттирали друг друга мочалками. Потом Солнышкин принялся отстирывать свою тельняшку. Пять раз он без толку мылил её, пока в дело не вмешался Федькин.

– Настоящие моряки стирают чуть-чуть иначе! – сказал он. – Смотри. – Он намылил тельняшку в шестой раз, намылил свои носки и брюки, потом связал всё это тонкой верёвкой-выброской и спустил за борт.

– Что ты делаешь? – крикнул Солнышкин.

– Избавляю руки от лишнего труда!

Тельняшка и брюки запрыгали по волнам, а Солнышкин и Федькин уселись на канат. Солнце обжигало плечи. Федькин насвистывал мексиканскую песню. Солнышкин одним глазом косил на тельняшку, а другим успевал замечать всё, что встречалось на пути, и размышлял. Чаек он уже видел, медуз и камбалу тоже, дельфинов встречал, пережил почти тропический ливень в доме старого Робинзона. Настоящему моряку не хватало настоящей качки. Волны и сейчас были спокойными, прозрачно-синими, и в глубине мелькали клочья морской травы.

«Не везёт», – подумал Солнышкин. Ему хотелось бури.

– Хотя бы маленькая качка, – мечтательно сказал он вслух.

Федькин молчал.

– Хочется посмотреть на настоящий шторм, – сказал Солнышкин.

– Не надо торопиться, – заметил Федькин и вдруг вскочил.

Выброска лопнула, его сингапурские носки и одна штанина скакали по волнам обратно к Океанску. А тельняшка Солнышкина размахивала руками.

– Тяни, тяни! – запрыгал Федькин и выдернул выброску с тельняшкой и остатками своих брюк.

Солнышкин испуганно бросился проверять рубаху, а Федькин взял двумя пальцами штанину и сказал:

– Везёт человеку. Подумать, что было бы со мной, если бы я сам сидел в этих брюках! – Он бросил штанину боцману на тряпки и направился в каюту.

Лево руля, право руля!

В это время с мостика в свою каюту решил спуститься Плавали-Знаем. Он насладился видом поднятого корабельного носа, и теперь ему захотелось вздремнуть. За штурвалом, широко расставив ноги, стоял Петькин. Он обладал замечательным слухом и любое приказание начальства услышал бы на расстоянии сотни миль.

Плавали-Знаем вошёл в каюту и, сняв китель, басом пропел: «Лево руля, право руля!» Потом прямо в сапогах бухнулся на кровать, так как никогда не снимал их на всякий случай, и качнул рукой клетку с попугаем, которая висела на слуховой трубе. Попугай подпрыгнул, а Плавали-Знаем, подмигнув ему, повторил: «Лево руля, право руля, дурачок!» – и тут же захрапел.

Через несколько минут Петькин уловил донёсшуюся из слуховой трубы команду «Лево руля!» и, оглянувшись, повернул руль влево. Но скоро оттуда же раздалась сердитая команда: «Право руля, дурак!» И он испуганно дёрнул руль вправо. «Лево руля!» И он снова повернулся влево. И опять, ещё громче и строже, прозвучало: «Право руля, дурак!»

Петькин втянул голову в плечи. Он не понимал, за что его ругают, но тем исправнее выполнял команду и дёргал штурвал то влево, то вправо. Судно качалось так, что из кают стали вылетать чашки и стаканы. Стулья заходили ходуном.

Солнышкин хотел выглянуть в иллюминатор, но врезался головой в аптечку.

Артельщик, который нёс сардельки для капитана, летал из конца в конец коридора и каждый раз стукался головой то об одну, то о другую стенку. Наверху, в рулевой рубке, Петькин крутился на штурвале, а в капитанской каюте, над головой Плавали-Знаем, качался попугай и при каждом новом толчке остервенело орал в трубу: «Лево руля, право руля!»

Наконец при очередном броске артельщик так врезался в дверь, что она распахнулась и он, поддев головой клетку, шлёпнулся на Плавали-Знаем.

Попугай кончил свою песню, но качка продолжалась. Море разошлось не на шутку, и говорят, что именно в это время разыгрался короткий, но самый жестокий шторм за много лет.

Слева направо!

С каждой минутой волны поднимались всё выше и наваливались на левый борт. Пароход накренился и ехал боком по воде. Мачты повисали над морем, как удочки.

Держась за переборки, боцман кое-как добрался до рубки и, оттащив Петькина, пытался развернуть пароход носом к волне. Он повис на штурвале, когда в рубку ввалился Плавали-Знаем. Едва держась на ногах, он спросонья взглянул на море:

– Боцман, команду наверх! Помпы на палубу!

– Так пробоин нету! – крикнул боцман, стараясь перекрыть рёв воды.

– Вы что, не видите, – покачиваясь, сказал Плавали-Знаем, – что одна половина моря выше другой? Помпы на палубу! И мы его перекачаем! Слева направо! Слева направо!

И Плавали-Знаем с криком «Аврал!» бросился вниз по трапу. Следом мчалась палубная команда и машинисты. Солнышкин тоже выскочил из каюты и, падая, на четвереньках пустился за капитаном. Судну угрожала опасность! Начинался первый аврал в его жизни, и ему хотелось настоящей морской работы. Едва помпу вытащили на трюм, Солнышкин сразу же ухватился за рукоятку.

– Шланги в воду! – командовал Плавали-Знаем. Он подкатал рукава и стал напротив Солнышкина. – Начали, начали! – крикнул он, и вода загудела в шлангах. – Слева направо, слева направо!

Руки у Солнышкина ходили как заводные, а поясница сгибалась и разгибалась так быстро, что скоро в ней стало что-то похрустывать. Подумать ему было некогда. Со лба Плавали-Знаем катились громадные капли.

– Молодцы! – раздался голос Перчикова. – Молодцы, хорошо работаете! – В руках у него было ведро. – Может быть, ведром помочь?

Плавали-Знаем выпрямился, окинул море взглядом. В это время старый Бурун повернул судно, и волны громоздились с другой стороны.

– Кажется, переборщили! – сказал Плавали-Знаем. – Ну-ка, поменяемся местами. Справа налево!

Пальцы у Солнышкина уже не разжимались. Он опустился на колени, но продолжал работать так, что тельняшка трещала по швам. На руках лопнули мозоли.

Наконец Плавали-Знаем, посмотрев на море, сказал:

– Ну вот, теперь, мне кажется, порядок, ребята.

– Ну нет, что вы! – крикнул Перчиков. – Разве вы не видите, что с левой стороны на одно ведро больше? – Он подошёл к борту и, зачерпнув воды слева, выплеснул её направо. – Вот теперь порядок! – сказал он.

– Порядок! – устало процедил Плавали-Знаем. – А ведь найдутся ещё такие, что скажут, будто впустую работали. Найдутся! Плавали – знаем!

Каюта для индийского попугая

Всю ночь судно бросало с волны на волну. За иллюминаторами грохотало, и по стёклам били брызги.

– Держись крепче! – кричал Перчиков и хотел привязать Солнышкина к койке.

Солнышкин упирался то ногами, то головой в переборку, и ему казалось, что внутри у него взад и вперёд перекатываются гружёные вагонетки.

Но к утру шторм успокоился. И Солнышкин враскачку вышел на палубу. Море было зелёным и так пахло арбузами и свежими огурцами, что из него можно было делать салат. Волны были белыми, лохматыми и прыгали у борта, как пудели в цирке. Солнышкину хотелось по-свойски потрепать их по загривку. Он перегнулся через борт, но тут за спиной раздался голос Перчикова:

– Любуешься природой? А наверху баталия!

Солнышкин побежал за Перчиковым. В коридоре стоял гам. Полкоманды толпилось около каюты уборщицы Таи. Каюта находилась возле капитанской. Тая стояла с чемоданчиком и узелком и утирала глаза. В дверях топтался капитан с клеткой в руках. Перчиков возмущённо взмахнул руками:

– Из-за какого-то попугая переселять человека!

– Не из-за какого-то, а из-за ценного. Он куплен у факира в Индии! – с усмешкой возразил Плавали-Знаем.

– Не имеете права!

– Послушайте, Огурчиков, – Плавали-Знаем многозначительно поднял палец, – вы мне надоели…

– Во-первых, не Огурчиков, а Перчиков! – оскорбился Перчиков. – А во-вторых, мы будем жаловаться начальству!

– Начальство вас готово выслушать, – сказал Плавали-Знаем.

Он повесил клетку на вешалку, запер каюту и опустил ключ в карман.

И попугай опять показался Солнышкину очень знакомым.

Тая взяла чемоданчик и, всхлипывая, пошла к молоденькой буфетчице Марине, которая поддерживала её под руку. Толпа зашумела. Все были возмущены. И только артельщик сверкнул зубами:

– Будь я капитаном, я бы отхватил себе не одну каюту, а все четыре! – И кривыми ногами он начал выписывать твист.

– Прекрати! – крикнул Перчиков.

– А-а, Огурчиков, вам не нравится? – засмеялся артельщик.

– Вертится, как камбала на крючке! – обозлился Перчиков и сплюнул.

Боцман только посмотрел под ноги, но промолчал.

– А может, попугай и вправду особо ценный? – сказал он, вздохнув.

– Будь он трижды индийский… – начал Перчиков.

Но тут из-за двери на чисто русском языке раздался крик: «Загоню дурака! Доведёт до милиции! Загоню дурака, доведёт до милиции!»

Все переглянулись, раскрыв от удивления рты. А Солнышкин вдруг щёлкнул себя по лбу:

– Вот оно что!

Он сразу же вспомнил шумную барахолку на сопке, старую спекулянтку и конечно же знаменитого попугая из Индии.

– Ну всё! – сказал он и сжал кулаки.

– Что – всё? – озадаченно спросил Перчиков.

– Всё! – твёрдо ответил Солнышкин.

Что «всё», он ещё не решил и сам, но кулаки его были готовы к бою.

Партизанские действия на палубе парохода «Даёшь!»

Солнышкин сидел на палубе и суричил царапины. Он опускал кисть в большую банку с красным суриком и мазал палубу. Палуба становилась красной, как пожар. Руки и щёки у него тоже были красными. Ветер раздувал его чубчик и приклеивал волосы к щекам. Солнышкин отдирал их и ещё больше размазывал краску. Он всё не мог успокоиться: выжить человека из-за какого-то попугая…

Сперва он решил обляпать Плавали-Знаем с ног до головы суриком. Потом этот способ показался Солнышкину неподходящим. Он размашисто поставил кистью на палубе крест. Потом ещё один, а за ним и третий, так как забраковал ещё два придуманных способа.

– О чём ты задумался? – забеспокоился подошедший Перчиков. – У тебя вся палуба в крестах!

– Задумаешься!

– А в чём дело?

– Дело в том, что я кое-что знаю. Помнишь, я рассказывал тебе про барахолку, про свои приключения?

– А как же! – с достоинством ответил Перчиков. Память ему никогда не изменяла…

– Так вот. Этого капитанского попугая я уже видел.

– Где?

– На барахолке! – И Солнышкин рассказал ему про встречу со знаменитым попугаем.

– Эй, братцы, о чём вы там шепчетесь? – раздался вдруг рядом бас. Это огромный машинист Мишкин только что кончил смазывать лебёдку и, присев рядом с Солнышкиным, поставил сбоку банку с жёлтым, как вазелин, солидолом.

Солнышкин ещё раз пересказал историю с капитанским попугаем.

– Ну, ты сам не очень-то воюй! – сказал Перчиков. – Мы его на общем собрании…

– На собрании! – хохотнул Мишкин. – Насолидолить бы ему и артельщику пятки, чтобы катились по шарику до самого полюса, – вот и всё собрание!

– Как ты сказал? – переспросил Солнышкин и насторожился.

– Насолидолить бы, говорю, пятки, – повторил Мишкин и пошёл искать папиросу, потому что никак не мог отвыкнуть от дурной привычки курить.

Следом за ним ушёл по своим делам Перчиков, а банка с золотистым солидолом осталась стоять рядом с Солнышкиным…

Когда Мишкин вернулся, выпуская колёсики дыма, банки уже не было. Мишкин, недоумевая, потоптался около Солнышкина, пожал плечами и пошёл к лебёдке. Он оглядел лебёдку, посмотрел под скамью, но банки нигде не было.

– Вот ещё артистка! – усмехнулся Мишкин и побрёл в машинное отделение.

Солнышкин как ни в чём не бывало продолжал усердно суричить палубу. И никто, даже Перчиков, не смог бы догадаться, что он никак не дождётся наступления вечера.

Наконец солнце село, и наступила темнота.

Боцман с командой отправился в столовую, и оттуда тотчас раздался весёлый стук домино и крики: «Дупель два!», «Есть два – четыре!».

Перчиков пошёл на вахту в радиорубку.

Потом по трапу прогрохотали тяжёлые сапоги. Это Плавали-Знаем поднялся в рулевую.

И Солнышкин, оглядываясь, выбрался на палубу. Над головой висела луна и перемигивались звёзды, будто знали что-то весёлое. Солнышкин подошёл к грузовику, открыл дверцу и вытащил из кузова банку. Теперь начиналось самое опасное. Он снова заглянул в коридор. Там никого не было. Вверху тускло мерцали ночные лампы. Солнышкин быстро пошёл вперёд. Около каюты с попугаем он нагнулся и стал размазывать солидол по палубе. И тут невдалеке раздалось какое-то лопотание и вкусно запахло. Это артельщик тащил Плавали-Знаем собственноручно сваренные сардельки.

«У, подхалим! – зло подумал Солнышкин. – Помешал!»

Едва он успел вбежать в свою каюту, как за углом раздался толстый шлепок, крик, будто квакнула жаба, и мимо Солнышкина пролетела пара горячих сарделек. Артельщик поскользнулся на солидоле и прокатился на спине. На шум из рубки выглянул Плавали-Знаем и удивлённо открыл рот, чтобы спросить у артельщика, что он делает. Но тут же одна капитанская нога скользнула вперёд, вторая промчалась впереди первой, задралась чуть не в потолок, и Плавали-Знаем шлёпнулся на палубу.

– Так вот что ты здесь делаешь! – прохрипел он, уставясь на артельщика и сжимая кулаки.

– Да я сам чуть не отбил печёнку! – возразил тот. – Это кто-то из машинистов наследил. Я нёс сардельки. Вкусные, очень вкусные. Вот, попробуйте! – Он с улыбкой подобрал валявшуюся у ног сардельку и протянул Плавали-Знаем. – Чудесная сарделечка!

– Что?!

– Вкусная! – И артельщик торопливо сунул сардельку себе в рот.

– Шагай отсюда!

– В один миг, в один миг! – залебезил артельщик и, улыбаясь, начал пятиться за угол.

Плавали-Знаем поковылял к каюте, где жили Тая и буфетчица.

– Откройте! – ударил он в дверь кулаком.

Дверь приоткрылась, и из неё, как из скворечника, выглянула Таина голова.

– Убрать! – показал Плавали-Знаем на перепачканный солидолом порог её бывшей каюты.

– Ночью? – удивилась Тая. – А почему?

– А потому, – пробурчал Плавали-Знаем, потирая место, на которое только что шлёпнулся. Один глаз у него спрятался в щёлку, будто прицелился, а второй готов был выстрелить, как пушечное ядро.

Тая, тяжело вздыхая, стала мыть палубу, а Плавали-Знаем протопал снова на мостик.

«Ну ладно, я тебе ещё не то покажу! – подумал Солнышкин. Всё это время он выглядывал из-за двери и еле сдерживал смех. – Я тебе покажу, как по ночам гонять людей!»

Как только Тая скрылась за углом, он снова бросился к каюте Плавали-Знаем и начал заново мазать палубу. Но вдруг нога у него самого поехала назад, и он встал на четвереньки. И тут взгляд его упал на руку: на запястье был старый бронзовый компас. Стрелка его, обычно точная, теперь бегала и качалась из стороны в сторону. Будто хотела сказать: «Ай-яй-яй, молодой человек, как вам не стыдно!» Солнышкин удивился, привстал, и тут вправду раздался укоризненный голос:

– Ну и ну! Вот это партизан!

Он оглянулся. Сзади него стояла Тая.

– А я ничего, – сказал Солнышкин.

– А это что? – И Тая показала на руки, с которых медленно капал солидол. Она бросила тряпку и сказала: – А ну-ка, пойдём в каюту…

И смущённый Солнышкин отправился за ней.

В это самое время Мишкин вышел из машинного отделения. Он прошёлся по коридору и вдруг почувствовал, как о его ногу что-то трётся.

– Брысь! – сказал он, так как не мог терпеть бродячих котов и кошек, хотя на пароходе их не было и в помине.

При тусклом свете машинист разглядел пропавшую банку с солидолом. От вибрации она вздрагивала и медленно двигалась по палубе.

– Вот артистка! – воскликнул Мишкин и подхватил её.