Владимир Серкин

Мышление шамана

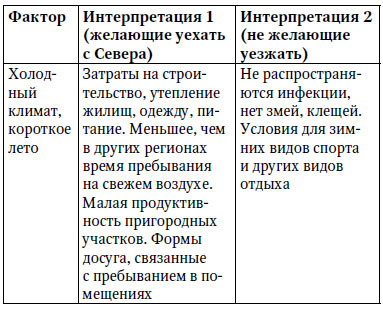

Таблица. Недостатки/преимущества жизни в Магаданской области

Вышеприведенная таблица очень наглядно иллюстрирует тот факт, что люди, даже проживающие в одной квартире, могут психологически жить в совершенно разных мирах (образах мира), обусловленных их мотивацией и системой реализуемой деятельности (образом жизни).

Даже в обыденной жизни, используя одни и те же предметы, два разных человека могут воспринимать их совершенно по-разному в зависимости от направленности их активности.

Пример 7. В Магадане двое знакомых покупают одну и ту же местную газету. Первый смотрит только информацию о продаже квартир и даже не знает, что еще есть в газете («А, местные сплетни», – отвечает он на вопрос об этом). Второй смотрит информацию о губернаторе, мэре, Думе и постановлениях и удивляется, когда я ему сообщаю про объявления: «Там это есть? Зачем в солидной газете? Есть же специальный какой-то “Экспресс”». А газета одна и та же.

То есть даже твой образ конкретного предмета зависит именно от твоей деятельности (см. ниже Рис. 1).

Остановимся для дальнейшей работы на определении 4 (прогностическая модель мира).

Пример 8. ВОЛК, преследуя ОЛЕНЯ, никогда не бежит в ту точку, где он видит оленя. Он бежит в предполагаемую, прогнозируемую точку пересечения траекторий. То есть волк организует свои действия НЕ на основе восприятия (во многих учебниках психологии и в лабораторных исследованиях – неправильно про восприятие), а на основе прогноза (образа мира). А восприятие необходимо для коррекции прогноза (если олень сменит направление).

А уж человек – тем более.

И адекватное действие строится именно на прогнозе (опережение, прогноз необходимы, чтобы подготовиться и успеть вовремя)[25]. Именно поэтому люди, только что пережившие экстремальную ситуацию или катастрофу, часто ощущают свое состояние как беспомощное: их образ мира и представление о себе резко изменились (например: с «я хороший» на «я плохой», с «со мной не случится» на «со мной может случиться», с «мир дружелюбен» на «мир недружелюбен», с «я сильный» на «я слабый» и т. д.) и на основе нового образа мира пока невозможно прогнозировать, а значит, и предпринимать целенаправленные действия (Серкин, 2016).

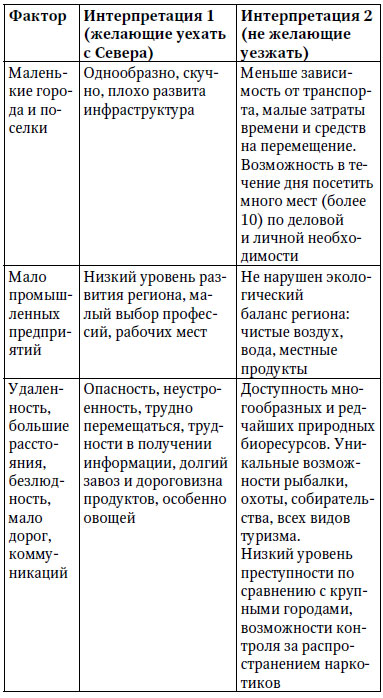

А. Н. Леонтьев (1979) и многие его последователи (Петухов, 1984; Смирнов, 1985 и др.) описывали двухслойную модель образа мира, которую можно представить в виде двух концентрических окружностей: центральная – ядро образа мира (амодальные, структуры), периферийная (чувственное оформление) – картина мира.

Ниже (Рис. 1) приведена с небольшим упрощением трехслойная структура образа мира.

Рис. 1. Трехслойная модель модель образа мира (Артемьева Е. Ю., Серкин В. П., Стрелков Ю. К., 1984)

Перцептивный мир (от perception – восприятие) является наиболее подвижным и изменчивым слоем образа мира. Образы актуального восприятия являются составляющими перцептивного мира. Перцептивный мир модален (чувственен), но он является одновременно и представлением (отношение, предвидение и достраивание образа предмета на основе прогностической функции образа мира в целом), регулируемым более глубокими слоями. Перцептивный мир осознается как множество упорядоченных в пространстве и времени движущихся объектов (в том числе и свое тело) и отношение к ним. Возможно, что собственное тело задает одну из ведущих систем пространственно-временных координат. Перцептивный слой образа мира определяется, прежде всего, современным образом жизни, но опыт традиционных видов деятельности накладывает отпечаток и на семантику, и на восприятие предметов окружающего мира по той же психологической схеме, которая описана для развития перцепции при приобретении опыта профессиональной деятельности (Серкин, 2005, 2012).

Пример 9. Для иллюстрации этого положения достаточно вспомнить знаменитый пример А. Р. Лурии (Выготский, Лурия, 1993) о чукотском охотнике, различающем более двадцати оттенков снега и имеющем для многих из них отдельные названия на своем языке.

Кроме того, особенности перцептивного уровня образа мира описываются на основе анализа продуктов творческой деятельности: не только профессиональной, но и детской, и обыденной взрослой – эстетика одежды, жилья, оформление оружия, инструментов, лодок и машин и пр.

Пример 10. Многие животные «знают», какую траву и при какой болезни нужно есть. Мы не можем объяснить это «знание» рационально. Мы также не можем (нет оснований) объяснить это прижизненным научением. Довольно странно предполагать, что, например, домашняя кошка успела «научить» котят медицинским знаниям. Остается предполагать либо инстинктивное «знание» (врожденное), либо неизвестные нам свойства обоняния («химизм»), на основе которых животное (например, хищник) безошибочно выбирает (нужда в химических веществах?) «нужную» при болезни траву и съедает ее.

Возможно, в период шаманской болезни (см. ниже) психика человека частично перестраивается так, что актуализируется часть использованных в антропогенезе способностей, которые шаман может использовать при лечении, но не может объяснить окружающим (кроме: «я вижу», «я знаю») из-за отсутствия соответствующей терминологии в языках. Хотя часто такое знание не хуже, а лучше (осознаннее) «кошкиного», потому что цель действий (например, лечебных) всегда осознанна.

Нам даже трудно представить, насколько отличается от нашего образ мира человека, с рождения представляющего себе не один, а три особых образом взаимосвязанных мира.

Пример 11. Перцептивный мир (внешний слой, Рис. 1) шамана в буквальном смысле слова объединяет три мира (Верхний, Средний, Нижний)[26], при этом для многих шаманов (не для всех) эти миры являются инфернальными (существующими параллельно, как, например, три кинофильма, проецируемые одновременно на один экран) и отчасти влияющими друг на друга. Дерево (древо) жизни является не метафорой единства взаимопроникающих миров, а, говоря терминами К. Кастанеды (1992), «точкой сборки» или, я бы сказал – «точкой сотворения» всех миров (Космоса). Восприятие шамана можно отчасти интерпретировать как культурно специфичное восприятие профессионала. Точно так же, как восприятие профессионала в нашем (Среднем) мире «настроено» на выделение стуков двигателя у механика, неровностей поверхности у шлифовщика, хрипов дыхания у врача, гармоник пульса у врача тибетской медицины и пр., восприятие шамана «настроено» на проявления тонких сущностей и инфернальных миров. Как уже отмечено выше, при выполнении многих шаманских практик восприятие (чувствительное тело) является осознанно регулируемым.

Вопрос о «здравомыслии» при этом не ставится в силу культурной относительности такого понятия: современный деловой человек западной культуры может считать странным буддиста, «теряющего время» в ежедневных медитациях; а буддист может считать странным этого делового человека, «теряющего время» драгоценного человеческого воплощения на суету, вместо того, чтобы стремиться к просветлению или лучшему перерождению. Диагностические и практические действия профессионала могут показаться нам «чудесными или магическими» (см. Приложение 1) в силу освоения им малознакомой нам деятельности и формирования соответствующих деятельностных апперцептивных подсистем (особых психических функциональных органов, см. ниже Рис. 2), которых у нас просто нет (но есть другие – для нашей профессиональной или другой деятельности)[27]. Тем более магическими могут показаться нам диагностические и практические действия шамана, в силу освоения им совсем незнакомой в нашей культуре деятельности и формирования совсем пока невообразимых для нас деятельностных функциональных подструктур для иных практик[28].

Семантический слой (Рис. 1) является переходным между поверхностными и ядерными структурами. Семантический мир не амодален, но, в отличие от перцептивного мира, целостен. На уровне семантического слоя Е. Ю. Артемьева (1999) выделяет собственно смыслы как отношения субъекта к объектам перцептивного мира. Эта целостность определяется уже осмысленностью, означенностью семантического мира.

Обращение к семантическому слою трехслойной модели образа мира позволяет обсуждать особую наполненность образ мира шамана значениями и символами. Шаман живет в сложном мире, где многие предметы и действия имеют помимо обыденного еще и символическое значение. Одной из важнейших сторон такого символизма является типичная для шаманизма вера во всеобщую одушевленность (панпсихизм), отголоски которой мы находим в гораздо более поздние временные эпохи у древних греков, египтян и индусов, в африканской, европейской или американской магии. Именно одушевленность зверя, рыбы или дерева придают охоте, рыбалке или заготовке леса особое значение, связанное с необходимостью соблюдения ритуалов. Этнокультурную специфику семантического слоя образа мира обуславливает специфика используемого этносом языка (языков), специфика символического аспекта космогонических описаний, опыт традиционных видов деятельности (не только индивидуальный). Унифицированная система образования и язык общения накладывают отпечаток на семантический аспект этнокультурного образа мира, но не нивелируют существующих различий, выявляемых при первом же применении семантического инструментария.

Пример 12. В наших работах (2005) описано, что наборы ассоциаций на понятие «дикий зверь» значимо различаются у обучающихся в одних и тех же группах СВГУ студентов КМНС и русских студентов. Русские студенты наполняли понятие «дикий зверь» преимущественно такими примерами как медведь, волк, лиса, рысь и орел, а студенты КМНС – такими примерами, как крокодил, лев, зебра и змея (то есть непривычными для них).

Глубинный слой (ядерный) амодален. Его структуры образуются в процессе переработки «семантического слоя», однако для рассуждения о «языке» этого слоя образа мира и о его структуре данных пока недостаточно. Составляющими ядерного слоя являются личностные смыслы. В трехслойной модели ядерный слой характеризуется авторами как целемотивационный комплекс, в который включается не только мотивация, но наиболее обобщенные принципы, критерии отношения, ценности. Описание этнокультурной специфики ядерного слоя образа мира позволяет поставить вопрос о наличии этнокультурной специфики иерархий мотивации и ценностей (аксиологический аспект), обусловленных в свою очередь спецификой мифологических и религиозных представлений.

Что еще интериоризируется по-другому? Весь образ мира человека (см. Рис. 1).

Приведенные ниже примеры хотя бы частично иллюстрирует «инаковость» образа мира шамана.

Пример 13. В обыденном образе мира центральной точкой всех систем ориентации человек считает «центр собственного тела», что характеризует становление самосознания нашего современника через отделение своего «Я» от внешнего мира. Вопрос о центре Вселенной ни у кого, кроме астрономов, при этом не возникает. Ориентируясь в обыденном мире как все современники, шаман одновременно знает, что центром Вселенной (трех или более миров) является проявляющееся во всех мирах (например, Верхний, Средний и Нижний миры) Мировое Дерево (Древо Жизни)[29]. Для многих шаманов разделенность собственного центра в обыденном представлении и центра Вселенной является лишь условным осознаванием проявления в физическом мире. На этой основе шаман может в другом инфернальном мире мгновенно перенестись к реальному центру (Древу Жизни), обычно используя его символ (столб, дерево, костер и т. п.), и уже от него (или по нему) отправиться в Верхний или Нижний миры, или в другое место (шаманское путешествие).

Конечно, коренные различия репрезентируются не только в описании физико-географической реальности, но и интегративно связаны с психологическими представлениями.

Пример 14. Мотивация и система ценностей шамана могут значительно отличаться от мотивации и иерархии ценностей субъекта социальной адаптации (социального индивида) (Петухов, 1996) и даже от мотивации и системы ценностей развитой личности. Шаман, космогония которого включает в себя несколько миров[30], может совершенно естественно не считать существующий при его этой жизни общественный строй основным. Временное правительство одного из государств Среднего мира мало что значит (прямее – ничего не значит) в мире предков или, тем более, в мире Духов, а временная перспектива многих перерождений (не у всех шаманов) делает всю эту социальную суету еще менее значимой. Таким образом, некоторая асоциальность шамана не является позой или особой социальной позицией, а является естественным следствием стремления к гармоничной жизни в своих мирах без преувеличения роли одного из них. Деятельность (и мотивация) шамана обычно направлены на сотрудничество с Духами, с окружающими людьми, с животными и другими сущностями. Тот факт, что все настоящие шаманы считают Верховных Духов более значимыми, чем любого светского правителя, не является исключительным, а, наоборот, характерен для любых религиозных представлений.

Особенно необычной для многих исследователей является референтная (значимая, влияющая) для шамана группа общения. Как уже отмечено выше, круг коммуникаций шамана отличается от круга обычного человеческого общения, и наиболее значимую информацию (иногда рекомендации или даже команды) шаман получает не от людей, а от (в общепринятых научных объяснениях – персонификации) Духов или других сущностей. Таким образом, во многих ситуациях люди не являются для шамана самой референтной выборкой, что также выводит его за рамки привычного нам понятия социальности.

Понятно, что если человек воспитывался в другой культуре, на основе другого языка, принципиально другого понятийного строя языка, то и все три слоя образа мира устроены по-другому. Представьте (хотя бы попробуйте представить) себе, что у нас один мир, а у человека другой культуры – три (с младенчества): например, наш мир, мир Предков и мир Духов. Кроме другого образа мира существует, соответственно, другая мифология. И чисто социальный пример:

Пример 15. Как бы чувствовал себя эвелн, у которого годовой маршрут выпаса оленей больше протяженности многих европейских государств, попав на дачные участки в 6 соток, где соседи годами ведут ожесточенную войну из-за поставленного на полметра не там забора у угла бани?

Он бы, возможно, подумал, что попал в коммунальный[31] ад. А после прохождения шока стал бы думать о том, как побыстрее вырваться отсюда, чтобы жить и умереть на воле. А житель Подмосковья аналогично думал бы, попав в зимнюю тундру – как бы побыстрее вернуться на свой огороженный участок.

Еще более наглядно развитие специфики образа мира показано в наших работах (2005 и др.): в процессе профессиональной деятельности развиваются устойчивые структуры более тонкого и четкого дифференцирования предметной области деятельности – область апперцепции на Рис. 2 (шофер «начинает слышать» различные режимы работы двигателя, отделочник «начинает видеть» различные нарушения стыковки обоев и т. д.). Это явление Ю. К. Стрелков (1997) называет «появлением нового объекта» в перцептивном мире. Для объяснения этих результатов можно привлечь разработанное П. Я. Гальпериным (1999) понятие о развитии в процессе деятельности (и действия) ее ориентировочной основы, разработанное А. Р. Лурией (2000) понятие о функциональных органах и развиваемое в современной психологии труда понятие о функциональных системах активности. Возможно, что формирование ориентировочной основы действий и функциональных органов как систем перцептивных действий является одним из механизмов актуального генеза образа мира в деятельности. Назовем такую структуру, формирующуюся при реализации любой деятельности, функциональной деятельностной подсистемой образа мира. Аналогичную структуру, формирующуюся в профессиональной деятельности, назовем функциональной профессиональной подсистемой образа мира (см. ниже Рис. 2 и Примеры 16 и 17).

Для дальнейших рассуждений важно то, что нами эмпирически доказано более широкое утверждение: устойчивые деятельностные функциональные подсистемы образа мира формируются не только в профессиональной, но и во всякой практической деятельности (и уж, конечно, в традиционных этноспецифических видах деятельности).

В психологических словарях понятие «образ жизни» пока не определяется, но в психологической литературе употребляется в сходном (Ломов, 1984; Рубинштейн, 1973 и др.) контексте с указанием именно на уникальность индивидуальных образов жизни.

Рис. 2. Функциональная деятельностная подсистема образа мира (область апперцепции)

Опр. Индивидуальный образ жизни (психологическое определение) – система деятельностей, которые человек актуально реализует как субъект или в которые «включен» (субъектами являются общество, группа) в течение определенного жизненного периода, этапа или цикла (до изменения иерархии мотивов). Структура образа жизни детерминируется и образом мира, и планом реальных взаимодействий и, в свою очередь, детерминирует развитие образа мира (Серкин, 2005).

Именно с изменением иерархии мотивов связано для личности осознание какого-либо периода жизни как психологического прошлого (если иерархия уже изменилась) или психологического настоящего (если иерархия пока неизменна) независимо от внешнего событийного ряда.

В структуре образа жизни выделяются следующие три уровня активности:

1. Уровень внутренней деятельности (субъективность пространства и времени).

2. Уровень коммуникации (конвенциональность пространства и времени).

3. Уровень практической деятельности («объективность» пространства и времени).

В разных культурных сообществах различия образа жизни еще больше, чем у разных профессионалов.

Пример 16. Разные профессионалы, хотя и живущие в одном городе, ведут совершенно различные образы жизни. Сегодня существует множество профессий (геологи, моряки, рыбаки, летчики, машинисты поездов и проводники, военнослужащие, «вахтовики» и др.), освоение которых требует не только владения профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и привыкания к особому образу жизни. В таких профессиях чаще остаются те, кто не только успешно обучался, но освоил и принял специфичный профессиональный образ жизни. Что уже говорить о людях, живущих в разных культурных сообществах. Выделенные ниже двенадцать параметров описания профессионального образа жизни особенно ярко проявляются в вышеперечисленных профессиях, но присущи в той или иной мере большинству профессионалов:

1. Специфические временные циклы профессиональной деятельности (графики учебных или технологических процессов, доставки, проверок, сезонные, вахтовые, квартальные, отчетные, погодные и пр.) существуют у всех профессионалов.

2. Специфические временные циклы жизни близких (например, членов семьи) профессионала, связанные с временными циклами его профессиональной деятельности (общения с близкими, супружеской жизни, поездок, досуга и пр.).

3. Существование в рамках многих видов профессиональной деятельности трудовых династий обуславливает специфичность воспитания и формирования системы ценностей профессионала, связанной не только с мотивацией трудовой деятельности, но и с ценностями семьи (и рода).

4. Специфические временные циклы других форм активности. Например, геолог планирует закончить ремонт квартиры до начала нового полевого сезона; старатель или рыбак планируют отдых не на лето, а на зиму.

5. Специфика профессионального общения (круг общения, сленг, темы и пр.).

6. Специфика межличностного общения.

7. Развитие профессионально важных качеств, личностных качеств и/или профессиональных деформаций личности.

8. Стереотипы поведения (стиль общения, дресс-код, покупки и пр.), общения, качества и уровня жизни.

9. Референтная для профессионала группа, ее система ценностей.

10. Ряд современных профессий обусловливает переживание десинхроноза (как у летчиков при трансмеридиальных перелетах), смены климатических поясов (как, например, у «вахтовиков», регулярно переезжающих с побережья на континент и обратно; у нефтяников, летающих на вахту с юга на север) и смены культурной и языковой среды (моряки, летчики, коммерсанты и др.).

11. Социальный десинхроноз – несовпадение времени жизни специалиста с временем жизни значимых людей. Социальный десинхроноз часто переживается субъективно тяжелее физиологического.

12. Адаптация и реадаптация в период начала и окончания сезона или вахты, отчетного и «обычного» периодов к уровню нагрузок (психологических, физических), новой группе общения, изменившимся условиям жизни.

На уровне внутренней деятельности пространство и время субъективно изменяются и даже инверсируются: я могу думать за секунды о событиях, происходящих часами и годами, произвольно изменять временной порядок событий и расположение предметов, их размеры, структуру и другие свойства.