Владлен Дорофеев

Рядом с Лениным до Октября 1917 года. Неизвестные воспоминания соратников

© Владлен Дорофеев, 2025

ISBN 978-5-0065-8738-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

К 155-летию рождения В. И. Ульянова-Ленина

В. И. Ульянов-Ленин на острове Капри

Целый век отделяет нас от смерти Владимира Ильича Ульянова-Ленина. За это время отношение к этой исторической личности менялось диаметрально: от возвеличивания и обожествления до полного отрицания и даже проклятия.

О жизни и деятельности вождя мировой революции собраны огромные архивы, изданы тысячи книг и научных работ. Тем не менее, автору этой книги показалось интересно исследовать отношение современников к Ленину, при этом взяв за основу неизвестные для массового читателя воспоминания соратников и свидетелей событий, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича, оставленных в мемуарах, а главное, в виде фонодокументов. Для этого были изучены звуковые записи на разных носителях – от ранних грампластинок до магнитофонных лент из разных источников, но, в основном, из фондов Российского государственного архива фонодокументов.

Книга «Рядом с Лениным до Октября 1917 года. Неизвестные воспоминания соратников», первая в трилогии «Жизнь и смерть В. И. Ленина в неизвестных воспоминаниях».

Третья книга «Прощание с Лениным. В неизвестных воспоминаниях очевидцев» была издана в 2024 году.

Вторая книга трилогии «Рядом с Лениным после Октября 1917 года. Неизвестные воспоминания соратников» готовиться к печати.

Документы в книге снабжены редкими иллюстрациями, краткими историческими и биографическими справками.

Представленные в книге сведения имеют научный и исторический интерес для широкого круга исследователей и читателей.

ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ

В первый раз, после окончания ссылки, Владимир Ильич Ленин на средства матери покинул Россию 29 июля 1900 года. Он выехал в Швейцарию.

Там врасплох и застала его Первая Русская революция 1905—1907 годов. В начале ноября 1905 года, нелегально и под чужой фамилией, он прибыл в Санкт-Петербург. Здесь Ленин возглавил работу Центрального и Петербургского комитетов большевиков, но уже весной 1906 года Владимир Ильич вместе с Н. К. Крупской и её матерью переехал в Финляндию, где поселился в Куоккале (Репино) на вилле «Вааса», временами заезжая в Гельсингфорс (Хельсинки). А в начале декабре 1907 года В. И. Ленин пароходом отбывает в Стокгольм, в очередную эмиграцию.

И лишь почти десятилетие спустя, в апреле 1917 года, он вновь вернётся в Россию с надеждой на мировую революцию. Хотя всего за несколько месяцев до этого, выступая в Цюрихе на собрании швейцарской рабочей молодежи с докладом о Революции 1905 года, он безнадёжно заявил: «Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции…».

Ленин за границей глазами ребёнка

В Швейцарии в своём детстве с Владимиром Ильичом Лениным неоднократно встречался сын русских революционеров Бонифатий Михайлович Кедров.

Вот какие воспоминания Кедров начитал на магнитофон годы спустя: «В моей жизни, в детстве и в ранней молодости, мне пришлось много раз видеть и слышать Владимира Ильича Ленина: видеть его и в домашней обстановке, работать с его сестрой Марьей Ильиничной – она, как ответственный секретарь газеты ″Правда″ взяла меня в качестве своего помощника, тогда четырнадцатилетнего мальчугана. И слышал от неё рассказы о её брате. Слышал и его выступления на больших съездах и собраниях. Бывал у него в одной части квартиры, о чём я сейчас расскажу.

И так, как я смотрел на Ленина глазами мальчика, замечал, наверное, то, на что, может быть, взрослые не обратили бы внимание… А меня невольно привлекали всякие мелочи.

Первый раз я Ленина видел, когда мне было девять лет. Это было в Швейцарии, в Берне, в столице этой маленькой страны. Ленин привёз туда Надежду Константиновну, у которой была тяжёлая болезнь, и предстояла операция. Положил её в клинику, а сам был на концерте моего отца – отец был пианистом и в Берне, будучи в эмиграции, учился на медицинском факультете. Большевистская группа эмигрантов устраивала такие концерты для сбора средств. Ленин слышал игру отца, Ленин любил музыку, любил такую мощную, могучую музыку… И он сказал: ″Я как-нибудь к вам зайду домой, послушать вашу музыку ″.

Бонифатий Михайлович Кедров

Кстати, надо вспомнить о рукописи… Ленин в седьмом – восьмом (1907 – 1908 – прим. автора) готовил, по инициативе издательства, которое возглавлял мой отец, вместе с другими товарищами-большевиками Ангарским, Подвойским, издательство ″Зерно″. Мой отец был из богатой семьи и после смерти своего отца – моего деда, всё наследство отдал партии на организацию вот этого легального и одновременно нелегального издательства, которое задумало выпускать первое полное собрание сочинений Ленина. Три тома было задумано. Первый том вышел за 12 лет. Для второго тома Ленин написал по аграрному вопросу работу. Но началась ″реакция″, издательство было опечатано, отец арестован, и рукопись исчезла. Потом выяснилось, что царские власти, конфисковав материал издательства, постановили уничтожить эту рукопись. Ну, вот, Владимир Ильич интересовался её судьбой, потому что это был единственный экземпляр набело написанной рукописи.

И вот, как-то вечером, летом 1913 года, к нам на квартиру на окраине этого маленького городка (Берна – прим. автора) пришёл Владимир Ильич. Когда кто-нибудь к нам приходил, нас трое мальчишек (ещё братья Бонифатия: Игорь и Юрий – прим. автора) было, мы всегда выскакивали навстречу гостю, всячески радовались его приходу, потому что всегда это был интересный разговор, всегда мы прислушивались к тому, что говорилось. И вот, я помню, что в этот вечер, когда дверь открылась, стоял плотный небольшого роста человек, который, мне показалось, только что отошёл от печи, лицо такое было красноватое, приветливо поздоровался и сказал моему отцу, что, вот, он не знал, что мой отец такой богатый, в смысле того, что у него трое сыновей. У самого Владимира Ильича детей не было, и он очень любил ребят и всегда с ними возился.

Ну я пристал к Владимиру Ильичу… Из всех разговоров которое я улавливал, я понимал, что речь идёт о революционной борьбе. Это я знал. Отец сидел в тюрьме, я знал, что он сидел за то, что выступал против царя. Знал, что готовится революция. И со всеми этими вопросами: о революции, о том, когда свергнут царя… Разговор был, конечно, своеобразный. Я ему задавал всякого рода вопросы… В частности, я считал, что всякий вождь революции должен быть на Северном полюсе, что он должен был объехать всю землю. Ленин заулыбался, посадил меня на колени, и пытался мне объяснить на все мои вопросы одним общим ответом, стихами Некрасова: ″Вот вырастишь Саша, узнаешь… ″.

Вот это было наше первое знакомство. Отец в этот вечер очень много играл. А потом, конечно, мать заставила нас лечь спать…

Ещё один раз я видел Ленина. Вскоре после этого, уже у самой Линии Кикохора, где лежала Надежда Константиновна. Клиника помещалась недалеко от нашего дома, через железнодорожную линию, и была обсажена старыми липами. И когда мы шли в город с матерью, через железнодорожный мостик прошли, и увидели около клиники быстро шагающего человека.

Это был Ленин. Он был очень взволнован, и в походке, и в том, как он поздоровался. Он стал говорить, мать сразу догадавшись, что он ждёт вестей из клиники, она спросила, как с Надеждой Константиновной? Он сказал, что операция как будто прошла хорошо, но ещё неизвестно. Но был очень взволнован, чувствовалось, переживает. Не мог стоять на месте. Когда мы уже ушли, я несколько раз оглядывался и видел, как он быстро проходил мимо этих лип, мелькая за ними.

Бонифатий Михайлович Кедров

Ну, в начале войны, уже в другом городе, в Лозанне, Ленин приезжал, выступал против Плеханова (я видел Ленина – прим. автора). Потом, когда мы возвращались в Россию. Я его уже не видел, но знал, что он передаёт отцу какие-то материалы, которые надо перевезти. Тогда связь с Россией была очень трудна. Через Германию, конечно, невозможно было. Союзники не пропускали ничего, что было бы связано с ″Группой Ленина″, интернационалистической группой, боровшейся против войны, пораженцев. И, поэтому, всякая возможность приехать в Россию и переслать что-то была исключительно важна. Отец в подошву своего ботинка заделал документы, а я должен был запоминать адреса явок, как в Швейцарии и Франции, так и в России.».

(Дата записи: 1978 г. Архивный шифр: РГАФД, Ф.815, оп.1, №120 (1).

Кедров Бонифатий Михайлович (27.11.12.1903 – 10.09.1985 гг.), советский философ, химик, историк науки, академик АН СССР. Член ВКП (б) с 1918 года.

Родился в Ярославле. Сын революционера деятеля и ответственного сотрудника органов ВЧК в Гражданскую войну М. С. Кедрова и участницы Октябрьской революции и Гражданской войны О. А. Дидрикиль. В 1918 – 1919 годах Бонифатий Михайлович работал помощником ответственного секретаря газеты «Правда» М. И. Ульяновой, затем в ВЧК. Окончил в 1930 году химический факультет МГУ, специализировался по химической термодинамике и органической химии. В 1930 – 1932 годах учился на философском отделении Института красной профессуры. В 1932—1935 годах – в аспирантуре ИОНХ АН СССР. В 1935—1937 годах – инструктор отдела науки ЦК ВКП (б), также в 1936—1938 годах читал лекции по истории химии на химфаке МГУ, в 1938—1939 годах работал химиком Ярославского шинного завода. С 1939 по 1974 год периодически работал в Институте философии АН СССР, последний год – директором. Инициатор создания журнала «Вопросы философии» (главный редактор в 1947 – 1949 гг.). В 1941—1945 годах в рядах ополченцев командовал расчётом орудия. При активном участии Б. М. Кедрова в конце 1940-х годов в СССР была начата кампания идеологического вмешательства в химию, призванная «очистить советскую науку от буржуазных, идеалистических теорий». Доктор философских наук, кандидат химических наук. Работал научным редактором в Главной редакции Большой советской энциклопедии, издал научный архив Д. Менделеева. Член иностранных академий и научных обществ. Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и медалями.

Подробности аферы Ленина с наследством фабриканта-революционера Н. Шмита

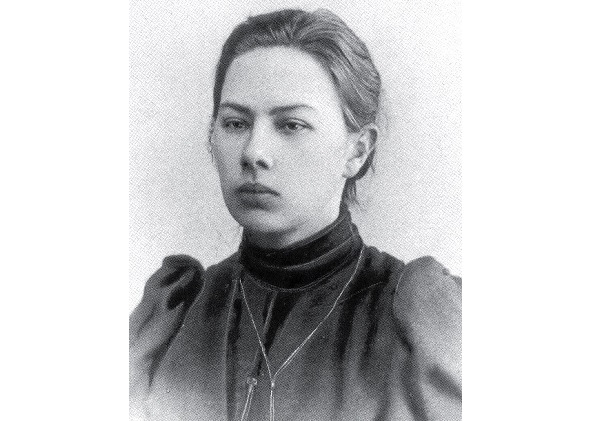

Надежда Константиновна Крупская

Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской о жизни в Женеве 1908 году:

«Трудно было нам после революции вновь привыкнуть к эмигрантской атмосферке. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библиотеке, но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть в неуютной холодной комнате, которую мы себе наняли, было неохота, тянуло на людей, и мы каждый день ходили то в кино, то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще всего к озеру.

Младшая сестра Николая Павловича – Елизавета Павловна Шмидт, доставшуюся ей после брата долю наследства, решила передать большевикам. Она, однако, не достигла ещё совершеннолетия, и нужно было устроить ей фиктивный брак, чтобы она могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Елизавета Павловна вышла замуж за т. Игнатьева, работавшего в боевой организации, но сохранившего легальность, числилась его женой – могла теперь с разрешения мужа распоряжаться наследством, – но брак был фиктивным. Елизавета Павловна была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный брак дал возможность сразу же получить наследство, деньги переданы были большевикам.

…Мы было обосновались окончательно в Женеве.

Приехала моя мать, и мы устроились по-домашнему – наняли небольшую квартиру, завели хозяйство. Внешне жизнь как бы стала входить в колею. Приехала из России Мария Ильинична, стали приезжать и другие товарищи.».

Детали аферы с получением наследства фабриканта-революционера Николая Павловича Шмита разрабатывал Владимир Ильич Ленин, скучая в Женеве. Об этом большевичка Елена Константиновна Кравченко-Барсова подробно вспоминала 8 августа 1968 года бодрым голосом на магнитофон: «В Москве у миллионеров Морозовых сестра была замужем за фабрикантов Шмитом (Павел Александрович Шмит, Шмидт; (1849—1902 гг.), на приданое жены Веры Викуловны Морозовой создал в Москве семейное предприятие: на Кузнецком Мосту он держал мебельный магазин, а на Пресне находились корпуса его фабрики художественной мебели и личный двухэтажный особняк – прим. автора), у которого была мебельная фабрика на Красной Пресне.

У Шмидта было четверо детей. Старший сын, Николай, учился в университете и там познакомился с нашими товарищами, революционерами. Ведь мы тогда всячески старались студентов заинтересовать учением Ленина и борьбой за революцию. Николай очень быстро откликнулся и стал помогать нашей партии…

Как раз в это время умирает его отец и Николай становится его наследником и хозяином мебельной фабрики… Он начал на своей фабрике проводить мероприятия по нашей программе, школу организовал, помощь материальную, и самое главное, он установил на своей фабрике 9-ти часовой рабочий день, а ведь был тогда 12-ти часовой. Рабочие боготворили такого хозяина, а купечество московское его штрафовало…

Революция 1905 года. Все рабочие николаевой фабрики пошли на баррикады, и Николай с ними пошёл… Восстание подавлено (декабрьское вооружённое восстание в Москве – прим. автора). Николай оказался в Бутырской тюрьме.

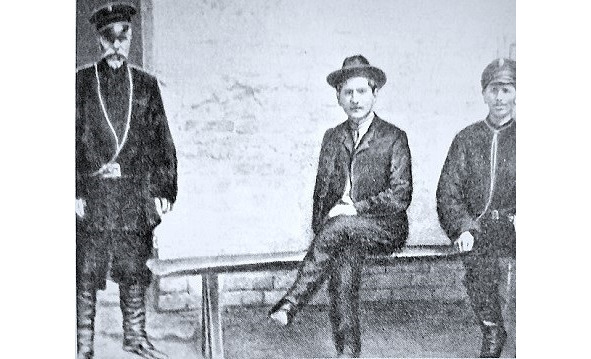

Н. П. Шмит в Бутырской тюрьме

К нему на свидание ходят сёстры, а он им говорит: ″Вот что меня мучает. Я хочу, если со мной что-нибудь в тюрьме случиться, если я погибну, то всё что мне от отца досталось было передано Ленину на революционную работу″… Попросил привести к нему юриста… Сестра Лиза привела юриста и Николай написал духовное завещание, а с неё взял клятву, что она выполнит это завещание, если с ним что-нибудь случиться… И через неделю или две нашли Николая мёртвым в камере, с перерезанными на руке венами. Врачи тюремные дали такое заключение: умер от самоубийства…

(Утром 13 февраля нашли труп Николая Шмита на полу изолятора с двумя ранами на шее, с порезом на руке и ссадинами на лице. Эксперт Минаков сообщал в заключении о смерти, что больной с целью самоубийства разбил стекло в зимней и летней раме и осколками стекла нанес себе раны на руке и на шее, а затем, истекая кровью, свалился на пол, где и скончался. Доктор Гольденбах пришел к выводу, что в данном случае скорее всего надо предполагать убийство, а не самоубийство. Надзиратель Козлов, дежуривший в эту ночь в коридоре у изолятора, не слышал ни звона разбиваемых стекол, ни падения умирающего юноши на пол, но эти показания отвергает П. Львов-Марсианин, утверждая, что Н. Шмит был убит именно надзирателем Козловым. Есть версия, что Николая Шмита убили большевики или по их заказу, так как он начал давать показания о финансировании их партии, в частности, о том, что передал М. Горькому 15000 рублей на газету и 20000 рублей на оружие. Кстати вспомнить, что накануне большевики убили друга и дядю Николая – Савву Тимофеевича Морозова, перед этим изрядно попользовавшись его капиталом – прим. автора).

Когда мы это обсуждали Владимир Ильич сказал: ″А вчера ко мне пришла Лиза и говорит, что приехала из Москвы специально к вам, чтобы вы помогли выполнить клятву, которую я дала брату. Прошёл почти год (значит описываемые события происходили в конце 1907 года или в начале 1908 года в Женеве, в Швейцарии – прим. автора), а я не могу её выполнить. Николаевы средства все находились в обороте Морозовых″.

Вот я вас и вызвал, обмозгуйте это дело. А меня так ласково взял за спину и говорит: ″А толковую девицу вы к ней приставьте, чтобы у неё была подруга. Будет у неё подруга и мы будем знать, чем она дышит, чего она хочет?″.

Дал нам адрес. Пришли, перед нами девушка-красавица лет 22-х. Она очень рада была… Начали знакомиться, дружить.

Думали, как начать дело о деньгах. Надумали! Лиза пишет письмо дядюшке миллионеру Морозову, у которого в обороте находились деньги. ″Дорогой дядюшка, ты знаешь я поехала за границу, я сейчас в Женеве, в Швейцарии, хочу здесь подольше пожить. Поеду в Рим, в Париж, хочу кое-чего здесь закупить, картин хороших, скульптур для нашей квартиры. Ты уж, пожалуйста, не задерживай деньги, которые мне оставил Коля по духовному завещанию″.

Ну, мы думали, что всё уже – ″дело в шляпе!″. Ходим весёлые, думаем – выполнили поручение Владимира Ильича!

В. И. Ульянов-Ленин

Но не тут-то было! Приходит от дядюшки такой ответ: ″Дорогая племянница, не делай такой глупости, не бери из моего оборота свои средства! Ведь ты знаешь, что на каждый свой рубль получаешь 70 копеек процентов. Где ты так свои деньги положишь? Пиши, сколько тебе надо? Десять, пятнадцать тысяч, я тебе вышлю. Живи там, покупай, чего тебе хочется ″. Мы носы и повесили!

Думали, думали…

Опять к Владимиру Ильичу надо идти, ничего больше не можем придумать! Пришли к нему. Говорим: ″Владимир Ильич, вот так и так, такая досада!″.

Владимир Ильич встал из-за стола, он ведь тогда заканчивал свой труд ″Материализм и эмпириокритицизм″ (Работа написана во второй половине 1908 года, издана отдельной книгой в 1909 году – прим. автора), прищурился походил по комнатке туда – сюда, заложил руки, конечно, за свой жилет, потом лысенку свою потёр, остановился перед нами и говорит: ″А знаете, что, а давайте выдадим её замуж за дворянина-большевика!″.

Мы думаем, что-то Владимир Ильич вдруг сватом стал?! А он перед нами остановился и целую лекцию нам прочёл о классовой психологии.

″Ведь, – говорит, – Морозовы, они, конечно, миллионеры, богачи, но вышли-то они из кулачья! А Царь-Батюшка к своему престолу не пускает такого происхождения людей. У него фрейлины все дворянки, министры – все дворяне. На банкеты и на приёмы он только дворян приглашает. А Морозовы как не вертятся, другой раз денежки подкидывают туда, но нет – Царь-Батюшка их к себе не приглашает, не дворяне! Вот станет Лиза дворянкой, посмотрим тогда, может дядюшка и клюнет!″.

(Виктор Константинович Таратута {апрель 1881 – 13 мая 1926 гг.} – член РСДРП (б) с 1898 года, партийная кличка «Виктор», журналист, советский государственный деятель; его сожительница Елизавета Павловна Шмит родила ему детей: Нину {1908—1967 гг.} – экономист-юрист, работала библиографом в ВГБИЛ, Николая {1915—1994 гг.} – участник Великой отечественной войны, работал в НИИ Радио, Лидию {1917—1999 гг.} – прим. автора).

″Владимир Ильич, – спрашивает Таратута, – а где такого жениха-то взять?″.

Владимир Ильич сейчас же покричал в другую комнатку Надежду Константиновну и попросил её: ″Надюша поищи-ка в своих святцах, нам вот такой жених нужен: чтобы был дворянин, но большевик!″.

Надежда Константиновна выходит минут через пятнадцать и говорит: ″Есть такой жених – это Игнатьев Александр Михайлович, он дворянин, племянник графа Игнатьева, который сейчас является министром народного просвещения, учится в университете и, в тоже время, является членом нашей партийной организации и ведёт работу среди солдат петербургского гарнизона″.

Это была такая работёнка, за которую, если попадался, так даже в каторгу не посылали, а просто пристреливали на месте! Владимир Ильич оживился очень и говорит: ″Прекрасных жених! Вызывай, Надюша!″.

(Александр Михайлович Игнатьев {13 ноября 1879 – 27 марта 1936 гг.} – русский революционер-большевик, советский дипломат и изобретатель, фиктивный муж Елизаветы Павловны Шмит – бракосочетание состоялось в октябре 1908 года в парижской русской посольской церкви – прим. автора).

Елизавете Павловне, когда рассказали об этом, она сказала: ″Я на всё готова! Не могу больше так мучиться, я должна выполнить клятву, которую дала своему погибшему брату″.

Недельки через две явился в Женеву молодой человек лет 26-ти, одет по последней моде, красивый. Приходит к Владимиру Ильичу: ″Чем могу служить?″.

Владимир Ильич говорит: ″Женится придётся, брат! И как можно скорее!″.

Игнатьев на это поднял руку и ответил: ″Готов служить нашей партии!″. Он понимал, что к Ленину вызываю не потому, что ему невесту нашли, а потому это дело серьёзное и важное для партии…

В дальнейшем Владимир Ильич ему в беседе рассказал, что этот брак может быть фиктивным, но Игнатьев продолжал быть готовым, и он не сказал, что у него в Питере была любимая девушка Ольга (Константиновна) Канина, с которой они собирались вступить в законный брак…

Познакомили их с Елизаветой Павловной. Ну, пришлось ехать в Париж, чтобы их обвенчать, в Женеве не было консульской церкви. В Париже все было организовано очень шикарно… И появилась запись в духовных книгах: ″Елизавета Павловна Шмит отныне Елизавета Павловна Игнатьева – потомственная дворянка″. Товарищ Игнатьев через два-три дня после этого уехал и никогда к своей законной жене претензий не имел (Вскоре был организован бракоразводный процесс, по итогам которого на Игнатьева, как на виновную сторону, решением духовной консистории была возложена ″церковная епитимья и семилетнее безбрачие″ – прим. автора).

А она пишет дядюшке новое письмо: ″Дорогой дядюшка, я вышла замуж за племянника графа Игнатьева. Будем жить с ним в Париже, там надо снять приличную нашему положению квартиру, обставить её, как следует. В Ницце присмотрели виллу, там тоже надо её обставить. Словом, дорогой дядюшка, я теперь самостоятельная хозяйка, ты уж не задерживай мои средства…″.

Послали письмо, ну, прямо изболелось всё сердце у каждого из нас, как дело обернётся? Приходит от дядюшки ответ: ″Дорогая племянница! Я всегда был уверен, что ты украсишь нашу фамилию. Присылай человека с доверенностью за деньгами″.

Как мы с этой бумагой бежали к Владимиру Ильичу, кажется никогда в жизни не бегали. Владимир Ильич посмотрел и говорит: ″Клюнул! Я был уверен, что клюнет!″.

Елена Константиновна Кравченко-Барсова

Надо было снарядить человека за деньгами. Пришлось прежде всего состряпать ему паспорт. Состряпали, что это какой-то коммивояжёр. Едет, а она написала ему полную доверенность. Шестернину пальто купили, костюм купили, и даже через пузо цепочку золотую, как купцы носили раньше. Чемодан огромный, в нём ничего нет, пустой.

Поехал Шестернин, (Сергей Павлович Шестернин {1864 – 1944 гг.} – активный участник социал-демократического движения, кличка ″Руслан″ – прим. автора) просидел тут месяца три у дядюшки. Надо было всё высчитать, сколько в обороте времени было, да что накопилось… Когда расчёты были закончены, Шестернин перевёл в партийную кассу сто девяноста тысяч в золотой валюте… Владимир Ильич на эти средства и, очевидно, с согласия Центрального Комитета, послал в Россию сто человек, которым было поручено в двадцати городах организовать подпольные типографии.».

(Дата записи: 1968 г. Архивный шифр: РГАФД. ф. 1, ед. уч. 7123).

Третейским решением партийного суда, которое было вынесено в Париже в 1908 году, часть денег из наследства Н. П. Шмита была признана по праву за большевиками. Передача денег была зафиксирована актом: «Согласно решению и расчетам исполнительной комиссии Большевистского центра (расширенная редакция „Пролетария“) в заседании 11 ноября 09 года принято мной от Е.Х. двести семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре (275 984) франка. 13.Х1.09. Н. Ленин». Наследство Шмита принесло «Большевистскому центру» (БЦ) в общей сложности около 280 тысяч рублей.

Кравченко-Барсова Елена Константиновна, (1879 – 1969 гг.) член РСДРП, ещё в 1903 году по заданию Костромской социал-демократической организации, приехавшая в Кострому из Новоторжского уезда после её увольнения с работы за революционную деятельность, поступила домашней учительницей в усадьбу к Колодезниковым. Сюда приезжали революционеры-профессионалы, чтобы укрыться от наблюдения, отдохнуть после побега из тюрьмы, а иногда получить «чистый» паспорт и деньги. Бланки паспортов добывали у писаря Шишкинского волостного правления, а деньги Колодезников получал у своего богатого брата. Из Костромы в Жирославку был доставлен гектограф. Вместе с хозяевами Елена Константиновна печатала листовки и воззвания, тексты которых комитет РСДРП посылал ей с «гостями» и «родственниками». Печатную продукцию отправляли в город через крестьян деревни Левино Александра и Якова Куликовых, и Петра Смирнова из деревни Жданово, доставлявших её в возах дров на конспиративную квартиру. Гектограф хранился на пчельнике в пустом улье, и когда нагрянули с обыском жандармы, то не смогли его обнаружить. В 1905 году была организована шрифтовая типография, работали подпольные наборщики «Вася» и «Маруся».

Весной 1905 года Е. К. Кравченко уехала в Москву, где участвовала в декабрьском вооруженном восстании. А следующей весной года она вернулась в Кострому и поселилась в квартире Колодезниковых на Вознесенской улице под видом репетитора их детей. На деле же она выполняла поручения комитета РСДРП. Кравченко принимала активное участие в установлении Советской власти в Костромском уезде, занимая ответственные посты в органах народного образования, в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции, в ЦК партии, в аппарате Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Сохранились её воспоминания «На баррикадах Красной Пресни». В старости была уважаемым персональным пенсионером, как старая большевичка получала «кремлёвский паек» с икоркой и балычком, проживала в Москве.

Шмит Елизавета Павловна (1887 – 1937 гг.), член РСДРП (б) с 1905 года, была секретарем Московской боевой группы, младшая сестра фабриканта-революционера Н. П. Шмита.

Окончила в 1905 году Московскую частную женскую гимназию Е. Е. Констан, получив звание домашней учительницы. В 1905 – 1906 годах училась на Московских Высших женских курсах. После смерти Н. П. Шмита и поражения революции в конце 1907 года эмигрировала во Францию. В 1908 года в Париже вступила в фиктивный брак с А. М. Игнатьевым, что дало возможность большевикам получить наследство Н. П. Шмита.

В 1919 году вместе с мужем В. К. Таратутой и пятью детьми вернулась в Россию. В 1919 – 1922 годах работала в Глав политпросвете Наркомпроса, заведовала детдомом в детском городке имени Коминтерна. В 1922 – 1925 годах работала переводчицей в Коминтерне и в ряде издательств, в 1925 – 1930 годах – в библиотеке Комакадемии. В 1930 – 1932 годах – научный сотрудник редакции Малой Советской Энциклопедии. В 1935 – 1937 годах работала в Комиссии при ЦИК СССР по изданию документов эпохи империализма и революции.