Ян Валетов

Путь Проклятого

Глава 4

Греция. Остров Патмос.

Ноябрь 1100 года.

– Я старею, – подумал Спирос и, сдержав стон, помассировал больное плечо. – Проклятая осень.

Порванный сустав дал о себе знать еще на Родосе, где целую неделю с неба лило так, что невольно вспоминалось, как «разверзлись хляби небесные» и мир канул на дно океана. Первые два дня непогоды море было сравнительно спокойным: дождевые струи хлестали волны безостановочно и безжалостно и те, посеревшие, морщили спины и зло плевали на берега белой грязной пеной. На третий день терпению вод пришел конец, и разразившийся шторм загнал в гавань не только рыбачьи лодки, но торговые корабли, едва успевшие выйти из гавани в плаванье. Буря была так сильна, что вернуться под прикрытие скал для некоторых оказалось невыполнимой задачей – две галеры пропали в ночи, и конный гонец, прибывший с юга на исходе третьего дня непогоды, рассказал, что их обломки разметало по берегу до самого Линдоса, а тела погибших то и дело выбрасывает на скалы. Пусть Господь спасет их грешные души!

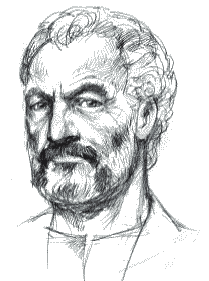

Спирос

Услыхав дурные вести, сидящий у камина Спирос лишь поплотнее запахнул отсыревший плащ да крикнул трактирщику принести еще вина и горячего бараньего рагу с лепешками. Он соскучился по пряной, пахнущей летом и травами пище родных мест. Пресная кухня бриттов с их страстью к полусырому мясу и кислому, как ослиная моча, бледному элю, в котором плавали осенние мухи, червячки и листики, надоела ему, как и вечно сочащий сыростью небосвод. Надоели бледные, словно мучные черви, женщины, которых не мог сделать ярче и привлекательнее даже рыжеватый цвет волос. Спирос был сыном юга и любил все южное, яркое, брызжущее жизненными соками – Англия была слишком холодна для него.

Конечно, Британия – тоже остров, но разве можно сравнить эти острова – благословенные Родос и Патмос – и те: окруженные вечно серым морем, низким, провисшим от тяжести дождевых туч, небом…?

Он поежился от воспоминаний.

Поздняя осень не лучшее время года для здешних мест, но у бриттов лето от осени трудно и отличить….

Он провел в праздности все семь штормовых дней, и за это время, наверное, выпил половину винного погреба – богатого и разнообразного. Трактирщик, обрадованный расточительностью гостя, сдал ему лучшую комнату на втором этаже – через нее проходила печная труба и от белой шершавой поверхности круглые сутки исходило приятное, сухое тепло и легкий запах прогретой штукатурки. Это было прекрасно – ничего не делать, слушать, как за мутным стеклом стучит по крыше пристройки дождь, спать, когда захочется и сколько захочется и никуда – НИКУДА – не спешить.

Спирос изголодался не только по греческой кухне и вину, но и по пряному вкусу здешних женщин – постель его во время вынужденного отпуска не пустовала. Гулящих девок он не любил, брезговал, но Родос – город портовый, и множество молодых и не очень молодых матросских вдовушек или просто веселых женщин, не обремененных стыдливостью и излишней скромностью даже не искали повода отказать в ласках видному рослому незнакомцу – темноглазому, с гривой белых от седины, но все еще кудрявых волос.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.

На исходе седьмого дня шторма небо на западе просветлело, ветер, терзавший облысевшие деревья, утих, и на остров спустилась тихая, как дыхание ребенка, ночь. Только волны все еще не могли поверить в то, что шторм закончился и им больше не нужно отчаянно и монотонно биться о каменные молы портовых укреплений.

В ночь после бури Спирос спал один, вольно раскинувшись на низкой широкой постели. Спал без сновидений, крепко, не обращая внимания на мышь, царапающую пол у самого порога. Осмелевшая луна заглядывала в его комнату сквозь вымытое дождем окно, освещая сухощавое тело гостя – мускулистое, с широким торсом, мощными руками и тренированными ногами путешественника и всадника. Если не брать в расчет седину, скрытые ночными тенями морщины да несколько старых грубых шрамов, уродовавших кожу спящего, его вполне можно было принять за молодого человека.

Оставшийся до Патмоса путь обещал быть легок и недолог, а после приезда, во всяком случае в ближайшее время, он не собирался пускаться в новые путешествия, но Спиросу так хотелось допить последние капли блаженного ничегонеделания, что он впервые за много лет едва не проспал время отплытия. Благо, что кораблей в порту скопилось более трех десятков, и, придя в порт через час после рассвета, грек успел купить себе место на торговой тариде, направлявшейся на Патмос.

Сейчас, когда судно, ведомое к пирсам знакомой с детства гавани опытным шкипером, готовилось в швартовке, Спирос, стоя на носу, глядел на каменистый склон, становившийся ближе с каждым гребком, и потирал разболевшееся плечо.

В сущности, все эти годы ему везло. Можно было, не напрягаясь, насчитать десяток раз, когда смерть должна была обязательно взять его себе, и еще два десятка случаев, когда шансы умереть или выжить делились половина на половину. А он все еще был жив. Жив, вопреки здравому смыслу, но кого волнует здравый смысл в момент, когда хочется уцелеть и ты выворачиваешься из объятий Костлявой каким-нибудь невероятным способом?

Спирос, который умирал от жажды и истощения в пустынях, тонул вместе с кораблями в морях, загибался от комариной лихорадки в болотах дельты Нила и едва не отдал Богу (или дьяволу) душу после ранения в живот, знал толк в науке выживания как никто другой.

Весла тариды споро убрали на палубу, и просмоленные доски корпуса судна коснулись причала. Взлетели в воздух швартовочные концы…

– Дома… – подумал Спирос, подхватив на плечо дорожный мешок. – Неужели я снова дома?

Махнув рукой капитану, он легко, как молодой, перемахнул через борт тариды на низкий причальный настил, в пять шагов взбежал по деревянному трапу, ведущему на берег, где у скал все так же, как много лет назад, теснились сараи портовых складов.

Никто не обратил внимания на незнакомого и, если присмотреться, немолодого путешественника, спустившегося с корабля на твердую землю. Вокруг суетились грузчики, прошагал куда-то, держа в руках бархатный мешочек с личной печатью, здешний чиновник таможни (его легко можно было определить по серьезному и надменному выражению лица), двое вооруженных монахов прошествовали мимо, мазнув по приезжему невидящими взглядами. Спирос был дома, но его никто не ждал. И в этим не было ничего удивительного. Удивительно, скорее уж, было то, что он все еще воспринимал Патмос, как родину.

Он зашагал по дороге, ведущей в гору.

Тропка, которой он пользовался в детстве, до сих пор не заросла, видать местные мальчишки по-прежнему срезали здесь дорогу, но сворачивать с тракта Спирос не стал – он хорошо помнил крутизну подъема и не решился одолевать склон. Тем более хотелось пройтись не торопясь, выискивая знакомые места, а не карабкаться по скалам, подобно здешним баранам.

Осенний день был прохладен и наполнен каким-то дрожащим призрачным светом, как часто бывает накануне наступления холодов, когда промытый дождями воздух неправдоподобно прозрачен и свеж. Сожженная летом трава отошла от ожогов и зазеленела: яркие, сочные кустики ее то тут, то там высовывались из-под камней. Кое-где над поздними соцветиями гудели сонные, тяжелые пчелы. Порывы легкого, пока еще робкого ветерка, который обязательно повзрослеет к декабрю, заставляли виться в воздухе тонкие нити паутины с прильнувшими к ним паучками-воздухоплавателями. Было так хорошо, что хотелось замереть и не дышать, чтобы не вспугнуть этот день, балансирующий на тонкой грани между летом и поздней осенью, но грек продолжал упорно идти наверх, к синевшему над островом небу.

Дорога наконец-то взобралась на гребень, и Спирос замер, разглядывая высящийся на месте старого храма монастырь. Хорошо видимый с моря, вблизи он выглядел еще мощнее и массивнее, чем представлялся на расстоянии. Не монастырь, а настоящая крепость, за каменными стенами которой можно пересидеть самую долгую осаду. От источенных веками плит, под одной из которых маленький Спирос когда-то нашел старинную монету, не осталось и следа – массивные блоки фундамента разрушенного храма, вероятно, пошли на строительство нового. В дело скорее всего пошли пьедесталы от скульптур, остатки колон и портика – грек поискал глазами место, где они когда-то лежали, наполовину вросшие в землю – теперь там не было ничего. Монастырь съел весь даровой камень, нашедшийся в округе, выгрыз в теле Патмоса огромные щели каменоломен ниже по склону, и, наконец-то, вознесся в облакам, на которых некогда восседали местные боги. Нынче для них не было места на острове. Теперь Бог был один.

Оставалось пройти совсем немного – пару сотен шагов до моста через ров (ров был неглубок и безводен, хотя при поднятом настиле подвести стенобитную машину или таран к воротам было достаточно сложно), но Спирос не спешил постучать в двери обители. Он медленно прошагал к месту, откуда было видно старую деревушку и бывшую таверну отца, снял с плеча дорожную сумку и уселся на едва теплый камень, зависший на склоне в самом начале вросшей в землю осыпи.

За прошедшие годы деревушка преобразилась – меж возмужавших олив расползлось разноцветье крыш, среди традиционных плоских теперь попадались черепичные. Дома подросли, сверкали хорошей известковой побелкой, которую не смогли попортить начавшиеся осенние ливни. Теперь зданий было много, значительно больше, чем помнил грек, и зелени было больше…

Таверна отца осталась стоять такой же, какой Спирос запомнил ее в день отъезда – словно не было всех этих лет, отделявших постаревшего мужчину от его детства куда надежнее, чем ров, опоясывающий мощные монастырские стены. Он разглядывал веранду, деревянные столы на ней, виноградные лозы, жадно оплетавшие столбы навеса. Спирос даже вспомнил вкус винограда, который давала именно эта лоза – терпкий, с легкой кислинкой, притаившейся в мякоти. Как эта кислинка пощипывала губы и язык, когда он раскусывал дымчато-лиловую, подернутую белой пыльцой, как туманом, виноградину…

Он сам не заметил, что ноги уже несут его по тропинке вниз, к дому, который он когда-то называл родным. Таверна была открыта, дверь, ведущая в тесную комнату – обеденную залу, в которой зимою едва помещался десяток рыбаков, – распахнута. Над печной трубой вился легкий дымок, пахло жареной рыбой, яблоками и сушеным базиликом.

Спирос сел на веранде, положил на каменный парапет мешок и оружейный пояс с пристегнутым к нему мечом. Без оружия он чувствовал себя обнаженным, но тут и сегодня вполне мог пренебречь привычками. Конечно, можно было вообразить какую-нибудь смертельную опасность, грозящую ему в этой глуши, но для этого легату явно не хватало фантазии.

Не хотелось думать об опасностях и смерти. Теперь это казалось далеким, как оставшаяся далеко на северо-западе Англия… Теплый осенний день и воспоминания, ставшие приятными за давностью лет – вот что было главным сегодня. Вот здесь, между столами, косолапил его отец, разнося посетителям еду в поцарапанных глиняных мисках. А мама в это время готовила у печи или месила тесто на большом столе у окна, и руки у нее были в муке. Ах, как восхитительно пахли мамины хлебцы, теплые, с хрустящей корочкой! Как вкусны они были с кислым козьим молоком, таким жирным, что его приходилось есть ложкой!

Он не сразу понял, что кто-то стоит рядом с ним, а сообразив, едва не схватился за клинок, только усилием воли заставив рефлексы молчать.

– Калимера![9] Что хотите поесть, господин? Что хотите выпить? Прекрасный день сегодня!

Трактирщик был малоросл, возраста неопределенного, заросший бородой по самые брови. Из мохнатого беспорядка на лице сверкали живые темные глаза. Портрет дополняла безрукавка из черной овечьей шерсти, надетая поверх полотняной рубахи. Казалось, что и через ткань наружу прорастают курчавые волосы.

Трактирщик не походил ни на кого из тех островитян, кого сохранила до сегодняшнего дня память Спироса. Возможно, приехал на Патмос вместе со строителями или когда вокруг монастыря стали во множестве селиться пришлые. А может быть, таверну купил отец нынешнего трактирщика? Между прошлым и настоящим невозможно перебросить мост, слишком глубока пропасть, слишком много воды утекло.

Все эти годы Спироса ровным счетом ничего не связывало с островом. Даже воспоминания, ожившие сегодня с необъяснимой ясностью и силой, еще вчера были смутными тенями. Спирос не знал, когда именно умер отец. Ираклий сообщил об этом событии, а Спирос воспринял новость без особых эмоций: где-то далеко на маленьком островке посреди моря, умер человек, который когда-то назывался отцом, и который с облегчением продал сына, а вместе с ним и все проблемы по его воспитанию, приезжему за пять золотых солидов[10]. Этот поступок дал сыну шанс построить новую, собственную жизнь, проходившую вдали от дома, и Спирос до сих пор помнил свой безграничный восторг, когда увидел руку отца, сгребающую со стола монеты.

Свободен! Он – свободен!

Только потом, много времени спустя, он почувствовал обиду – слишком легко и спокойно самый близкий ему после смерти мамы человек отказался от прав на сына…

В это обиде не было никакого смысла, потому что того проданного мальчика – Спироса – давно не было на свете. С того самого дня, как тарида отчалила от обугленного причала и большой мир распахнул перед маленьким путешественником свои необъятные просторы, Ираклий дал ему новое имя – Филипп. Хорошее имя. Звучное. Вкусное. Несущее в себе судьбу.

– Вина, – попросил Спирос, щурясь на солнце, как египетский кот. – Принеси-ка мне вина, хозяин. Этот год был хорош?

– Да, господин, год был хорош. У нас превосходное вино.

– Принеси кувшин. И воды. У тебя есть родниковая вода?

– Да, господин, есть…

Трактирщик махнул рукой в сторону пристройки, где из скалы бил источник с такой вкусной и холодной водой, при одном воспоминании о которой у Спироса ломило зубы.

– А что вы будете есть, господин?

– Сыр, вяленое мясо, хлеб. Похлебку уже сварили?

Легат был уверен, что список блюд, которыми потчевали гостей в таверне, остался неизменным.

– Конечно, господин! С ужина осталась рыба. Она холодная, но вкусная. Хотите попробовать? Я возьму за нее полцены.

– Неси, – приказал Спирос. – Но сначала воду и вино.

Он вытянул ноги, скрестил руки на груди и принялся ждать, пока хозяин принесет ему выпить.

Он привык ждать. Его работа на три четверти состояла из ожидания и лишь на четверть из действий. Ждать, сидя на заблудившемся осеннем солнышке, пока в погребе наполняют вином кувшин, было приятно. Значительно приятнее, чем кормить клопов в придорожной гостинице, напоминающей хлев, в нескольких милях от Гемпшира…

Глава 5

Август, 1100 год. Англия.

Нью-Форест. Гемпшир.

Дорогу развезло.

Лошадь недовольно фыркала, оскальзываясь, и Филипп был вынужден править к обочине: плотный ковер травы, растущий по краю, был лучше, чем жидкая грязь посередине тракта, хотя и на траве подковы держали плохо. Жеребец, купленный за большие деньги, оказался пуглив, как лесной олень, постоянно приседал на задние ноги, частил, выравниваясь, и тряс небольшой костлявой головой.

Филипп слегка ударил его коленями, и конь нехотя пересек мелкую лужу, протянувшуюся от обочины к обочине, оставляя круги на мутной коричневой воде. Сквозь рваные тряпки облаков просвечивало утреннее солнце. День обещал быть теплым, лес начинал высыхать и исходил паром, прогревающийся воздух дрожал.

– Через час будет нечем дышать, – подумал Филипп и негромко выругался.

Шерстяная охотничья куртка набрякла ночной влагой и отчетливо издавала запах псины, словно была соткана не из шерсти здешних овец, а сшита из плохо вычиненных собачьих шкур. Филипп вспомнил одеяло, которым был вынужден укрываться прошедшей ночью, и содрогнулся. Кожа зудела от укусов насекомых, он не выспался и чувствовал себя разбитым, но, по крайней мере, был живым. Останься он ночевать под открытым небом и больная поясница была бы самым меньшим злом, которое ему грозило. Ночью дороги Гемпшира были небезопасны для одинокого путника. Особенно для хорошо одетого всадника, будь он хоть сто раз вооружен и опытен в боях. Здешние крестьяне никогда не отличались зажиточностью, зато отличались завидной сообразительностью и умением орудовать тяжелыми дубинами. Что крестьяне! Здешние помещики тоже не брезговали кошелями незнакомых проезжих и их лошадьми, особенно если были уверены в безнаказанности. От ночных разбойников одинокого путника не защищали ни меч, ни охранная грамота, грабили, бывало, и днем, поэтому следом за Филиппом ехало трое вооруженных солдат, услуги которых он купил еще неделю назад, пускаясь в путешествие.

Все тщательно продуманные планы сломал шторм, налетевший внезапно, как всегда в этих водах, и превративший торговый барк в обломки за каких-то полчаса. Из его Двенадцати плавать умели трое, включая его самого, остальные пошли ко дну не более, чем в стадии[11] от скал, и на берег Британии он вступил не во главе организованного отряда, а лишь с двумя членами Легиона, практически безоружным, но зато с золотыми монетами в поясе под одеждой. Хоть вес золота едва не отправил его, плавающего не хуже рыбы, на дно, Филипп пояс не сбросил – только деньги могли помочь ему завершить начатое. Случись кораблекрушение весной или осенью, и миссию можно было считать проваленной – не спасся бы никто. Даже в теплом июле вода пролива, который франки называли Ла-Манш, была холодна, как воды его родного моря зимой. Когда Филипп с товарищами выбрался на землю, он старался не думать о поражении и, может быть, именно поэтому через два дня они сумели продолжить путь по побережью и еще через трое суток въехали в столицу.

Лондон было трудно сравнить с Константинополем – городом тысячи церквей, даже потерявшие столичный блеск Афины были куда привлекательней и гостеприимнее британской столицы, и причиной этому были войны и пожары, терзавшие Англию почти сотню лет. Но все-таки Лондон строился, преображался, через красивую и широкую Темзу, соединяя плотно застроенные берега, тянулись мосты – где каменные (в опорах некоторых легко угадывались остатки римской кладки), а где деревянные. Лондон зализывал раны, захлебывался в нечистотах, горел, но все-таки жил. Грязные улицы его с утра до позднего вечера кишмя кишели горожанами, воинами, бродягами и крестьянами. На рыночной площади давал представление передвижной театр, и толпа, жадная до зрелищ, качалась вокруг балаганной сцены взвизгивая и хохоча. Город пахнул прелой соломой, мочой, рыбой и гнилой капустой, но Филипп легко разглядел под неопрятной шелухой, бросавшейся в глаза путнику, мощные дома купеческих богатых кварталов, золоченые носилки знати без труда находящие себе дорогу на запруженных улицах, да многочисленные конные и пешие патрули, рассекавшие толпы.

Вильгельм Нормандский, по прозвищу Бастард, сделал невозможное – превратил истекающий кровью труп в страну, которая вполне имела шанс стать могучей, если только для этого сложатся обстоятельства. Короля не было на свете уже 13 лет, но оммаж[12], который принесли ему за год до смерти большинство представителей англосаксонской знати, до сих пор помогал удержать страну от междоусобных войн и бессмысленных кровавых волнений. Ах, если бы дети повторяли своих отцов! Тогда бы, наверное, Филиппу не пришлось бы отплывать из устья Соммы к берегам этого негостеприимного острова. Но Вильгельм II Рыжий, прозванный так за вечно налитое кровью лицо, был гнилым плодом, дурным отростком на древе королевской семьи. И отросток этот надлежало отрубить незамедлительно. Вильгельм Нормандский сам передал власть в руки среднего сына и был уверен в своем выборе, но далеко не все пошло так, как хотел старый король. Впрочем, то, что Англией завладел Рыжий, а не его старший брат Роберт Короткие Штаны, можно было вменить в вину не столько отцу, сколько архиепископу Кентреберийскому Ланфранку. Именно с его легкой руки на престол английский взошел столь ярый враг церкви, каковым мог считаться Вильгельм Второй.

Почему человек, воспитанный столь яркой личностью, как архиепископ Ланфранк, столько лет грабил церковь, а недавно, (прости, Господи!) заявил о своем желании перейти в иудаизм, было загадкой, но пожив на свете, Филипп знал, что очень часто самыми страшными врагами становятся самые близкие друзья. Нет ничего удивительного, что бывший ученик презрел идеи и наущения наставника. Хотя, скорее всего, именно благодаря былой дружбе с его Преосвященством Рыжий до сих пор был жив, но….

Любой источник рано или поздно иссякает, терпение же иссякает еще быстрее. Филипп не знал, кто именно отдал приказ, переданный Легиону, но при жизни архиепископа Кентерберийского король Англии был фигурой неприкосновенной и оставался таким, несмотря на порочные деяния, еще долгих одиннадцать лет. Достаточно долгих для того, чтобы нанести такой вред слугам Господа, что даже длань мертвого учителя перестала прикрывать его от гнева отцов Церкви. А сейчас, в 1100 году от Рождества Христова, решение, наконец-то, было принято, и Двенадцать пустились в путь, чтобы исполнить приговор.

По идее, Филиппу незачем было вдаваться в подробности: приказ ему был отдан по всем правилам, безо всякой двусмысленности, допускающей вольные толкования, и проявлять любопытство было вовсе не обязательно. Более того, любопытство не поощрялось, а иногда служило поводом для больших неприятностей. А неприятности эти вполне могли закончится смертью любопытствующего. Что может быть глупее, чем отправиться в небытие из-за собственной несдержанности? Но Филиппа и Ираклия связывали теплые отношения – значительно более прочные, чем могли быть у начальника и подчиненного. Ираклий по сию пору относился к воспитаннику, как к сыну, несмотря на то, что устав Легиона не одобрял ничего, что выходило за рамки исполнения обязанностей. Легату Филипп мог задавать любые вопросы. Ну, почти любые…

Ираклий по-прежнему оставался во главе Легиона, хотя возраст уже давно не позволял ему сесть в седло. Годы превратили легата в болезненно худого старика, недуг скривил ему лицо и заставил подрагивать некогда твердую правую руку. Он окончательно облысел, и только легкий белесый пух, клочьями растущий на пятнистой сухой коже, напоминал о том, что когда-то на этом вытянутом черепе что-то росло. Кустистые седые брови скрывали тяжелые веки и, когда Ираклий поднимал на собеседника взгляд, под зарослями белых толстых, как иглы ежа, волос открывались два темных колодца, по-прежнему горящих тяжелым мрачным огнем.

Несмотря на самочувствие, он встречал Филиппа на ногах, стоя у ворот дома, служившего ему прибежищем уже четвертый год. Раньше у него никогда не было дома, но время взяло свое. Именно здесь его подлечили после случившегося удара монахи расположенной неподалеку обители Святой Варвары, и поили травами до тех пор, пока к легату не вернулась членораздельная речь. На это ушло долгих одиннадцать месяцев. Старик заново научился говорить, ходить, самостоятельно оправляться и принимать пищу – это стоило ему колоссальных усилий, но Ираклий все же превозмог себя и недуг. Он победил болезнь, так как всегда привык побеждать – только побеждать при любых обстоятельствах – и не представлял, что может не подняться с постели и за считанные дни превратиться в растение, способное лишь пускать слюни и мочиться под себя. Глядя на него сегодня, было трудно предположить, что год назад священник уже собирался читать над ним отходную. Вот только левую ногу легат приволакивал и ничего с этим поделать не мог.

Поддерживая Ираклия под руку, Филипп прошел в трапезную, где в прохладном полумраке и тишине они уселись за огромный деревянный стол и неторопливо откушали, не как братья-монахи, а много обильнее, с вином, как подобало людям светским.

Выслушав приказ, Филипп склонил голову в знак понимания и подчинения, но показное смирение не обмануло Ираклия – он слишком хорошо знал своего воспитанника. Хоть конечности легата и утратили подвижность, но ум его от удара практически не пострадал. То, что могло легко укрыться от взгляда человека незнакомого с воспитанником, легат читал с полужеста даже в сумраке трапезной.

– Ты хочешь спрашивать? Спрашивай! – предложил Ираклий, усаживаясь в кресле поудобнее. – Ты удивлен моим указанием?

– Если честно, да, Первый. Я удивлен…

– Можешь звать меня по имени, – сказал легат, усмехаясь. – Просто по имени. Легат теперь ты, я лишь передаю тебе приказы Первого… Пока я не умру, он не встретится с тобой. Таков обычай. Так что ты теперь мои руки, ноги и глаза, Филипп. Мое второе я.

– Как скажете, господин Ираклий…

– Господин Ираклий – это слишком длинно для имени. Просто Ираклий больше подойдет старику.

– Могу ли я тогда звать вас… отцом?

Старик недоуменно поднял мохнатую бровь.

– Отцом? Что за странный выбор, Филипп? Я не священник, не настоятель…

– Я имел в виду совсем другой смысл этого слова… – произнес Филипп негромко.

Бывший легат замолчал и задвигал губами, словно пробуя несказанные слова на вкус.

– Вот даже как…

Ираклий посмотрел на пожилого седого мужчину, сидящего напротив него, и подумал, что мальчишки остаются мальчишками до самой смерти, а мальчишке очень надобно иметь отца.

– Мы же оба знаем, что я тебе не отец. – сказал он осторожно. – Я купил тебя у родного отца, пристроил к делу, которое нельзя назвать добрым…

– Зато можно назвать благим, – так же осторожно прервал его воспитанник. Голос его звучал мягко, но в интонациях все равно сквозила привычка повелевать. Точно такая интонация была и в речи самого Ираклия, он не мог ее не узнать. – Я знаю, кем я мог стать, господин Ираклий. И вижу, кем я стал. Я пролил много крови, но пролил ее потому, что верил – вы никогда не пожелаете от меня плохого. Что ждало того мальчика, останься он тогда на острове? Таверна? Кухня? День, похожий на день? Скучная жизнь и такая же скучная смерть? Нет, господин Ираклий! Случись мне выбирать, я бы снова выбрал эту дорогу. Тогда, увидев вас на пристани, я понял, что вижу свою судьбу. Мы вдвоем держали меч, когда я убивал в первый раз, и вместе отомстили за убийство моей матери.

– С той поры прошло слишком много лет, – сказал старик глухо. – Ты вступаешь в старость, а меня заждалась смерть. Я не отец тебе, Спирос…. Как бы мы оба не желали того, все так было, и так останется. Хотя ближе тебя у меня никого нет….

– Вы назвали меня моим первым именем, господин Ираклий.

– Я знаю.

Несколько секунд они просидели молча.

– Вернемся к делу… Спрашивай, – повторил легат. – Что удивило тебя?

Филипп едва заметно вздохнул и пожал плечами.

– Почему вы посылаете в Англию меня? Разве на островах нет своего Легиона?

– Правильный вопрос, – сказал Ираклий и, отломив кусочек хлеба, окунул его в вино. Хлеб набряк, налился красным, и легат отправил его в рот, изо всех сил стараясь не выдать дрожания ослабевшей руки. Вроде бы получилось! – Ответ прост – мы потеряли Легион и не можем наладить связь ни с тамошним командиром, ни с тем, кто передавал приказы Первого. Мы ничего не знаем об их судьбе, но можем предположить, что она печальна….

– Их раскрыли? – удивился Филипп.

– Не думаю. Ты же знаешь, что наша скрытность – это наше великое преимущество, но и наша ахиллесова пята. Разве кто-то, кроме тебя знает где искать твоих Двенадцать?

Филипп качнул головой.

– И что делать, если тебя вдруг постигнет смерть? Набирать новых?

– На случай своей смерти я оставил вам записку.

– Ты нарушил устав? Там имена?

– Нет, господин Ираклий. Имен там нет. Но если вы захотите понять, что именно там написано, то вы поймете. Только вы. Больше никто.

– Шифры, тайнопись… – легат пренебрежительно дернул здоровой щекой. – Нет шифров, к которым нельзя подобрать ключа. Нет тайн, которые не становились бы известны по прошествии времени. Не будь наивен, Филипп. Тайна Двенадцати должна уходить вместе с Легатом. Или передаваться наследнику, если Легат сумеет умереть в своей постели. Ее не доверяют бумаге. Письмо сожжешь. У него все равно нет адресата.

– Вы собираетесь умереть, господин Ираклий?

Старик хрипло хохотнул, задирая бритый подбородок.

– Нет, я собираюсь жить вечно! Если Бог даст, я дождусь твоего возвращения. Никто не знает, когда кончаются его дни, но я чувствую, что костлявая уже стоит у моего изголовья. И не могу сказать, что меня это пугает. Когда мы встретились, мне было сорок, этой весной мне исполнилось восемьдесят шесть. Никого из моих сверстников нет в живых. Никого. Я никогда не знал, что такое одиночество, Филипп, но вот уже лет пятнадцать, как знаю. Слишком хорошо знаю. На свете нет никого, кто бы мог разделить со мною воспоминания. Так что, мальчик мой, не засиживайся на этом свете. Долголетие совсем не Божий дар, уж скорее повод усомниться в Его милосердии. Мой мир умер, а я все еще жив, наверное по недоразумению. Кто придет на мои проводы, кроме монахов? Дети? У меня не было детей. Жена? Женщины, которые любили меня, давно лежат в земле. Так что некому справлять по мне тризну. Разве, что ты придешь…. Если успеешь вернуться, конечно.

– Я постараюсь успеть, господин Ираклий, – пообещал Филипп. – Постарайтесь дождаться, потому что дорога не близка. Чужая страна, чужой язык…. Наша цель – только двое?

– Считай, что речь идет только о Вильгельме. Его советник, этот Ранульф Фламбард, сам по себе никакой опасности не представляет. Более того, есть епископы, с которыми он находит общий язык. Поэтому можешь его убить, если подвернется под руку, но цель у тебя одна – Рыжий.

– Позволительно ли мне спросить еще кое-что?

– Да.

– Ранее его Святейшество поддерживал их королевское величество…

– Ты осведомлен, – согласился Ираклий. – Но сведения твои устарели. Этот человек давно использует английскую церковь в своих интересах. Именно ему платят за назначение на пост епископа или аббата. Он ограничивает сношения церкви со Святым Престолом в Риме. Ты должен был слышать, насколько тяжелы его отношения с Ансельмом, после того как тот стал новым Архиепископом Кентерберийским.

– Настолько тяжелы, что архиепископ уже три года, как в Риме, и не собирается ехать в Лондон. Я знаю это, господин Ираклий. Думаю, что отец Ансельм жив только потому, что Папа вмешался в их с Рыжим конфликт. Я осведомлен о том, что Архиепископ Кентерберийский сумел покинуть остров чудом.

– Ты знаешь больше меня.

– Ничего удивительного, – согласился Филипп. – Последние годы вы провели здесь, а мне довелось поездить. Я умею смотреть и слушать. Вы учили меня этому. Я не думаю, что Рыжий действительно собирался перейти в иудаизм. Это слишком невероятно, чтобы быть правдой….