Эссад Бей

Белая Россия. Люди без родины

Эссад Бей

Белая Россия

Люди без родины

I

Четыре тысячи против десяти миллионов

Молодой офицер-казак, из российского Генштаба, прибыл однажды в Туркестан, овладел там восточными языками, отрастил усы на китайский манер и в одежде проводника каравана пересек горы, леса и степи Афганистана, Индии и Восточного Туркестана.

Он зарисовывал все требуемые Генштабом планы, ночевал у костров кочевников, молился в мечетях, а его раскосые глаза запечатлевали холмы, тропинки и ущелья, по которым царская армия в один прекрасный день должна была вторгнуться в Индию.

Однако царская армия так и не показалась у врат Индии. На перевале Кабир по-прежнему живут потомки афригидов[8], под покровительством англичан. Напротив, вспыхнула Мировая война, и раскосые глаза казака, загоревшего на солнце и дослужившегося до генерала, увидели бесчисленные казачьи атаки в составе царских полков.

Лавр Георгиевич Корнилов, генерал от инфантерии, низкого роста, смуглолицый, с черными волосами, расчесанными на прямой пробор, с развитыми скулами, с редкими вислыми усами, побывал на всех фронтах в окружении личной охраны всадников из дикого Туркестана: он образцово выполнял свой долг, говоря как на родном языке, так и на языке пустынь – со своими конниками-текинцами.

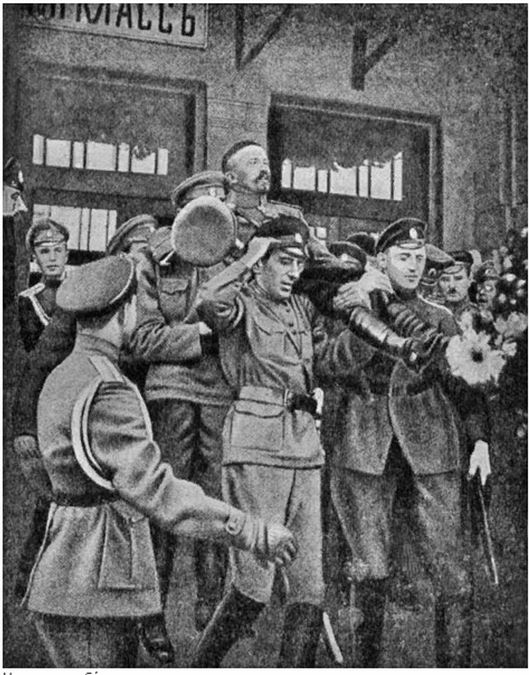

Встреча Лавра Корнилова в Москве в 1917 году

Потом началась революция, распад армии и метеорическая слава адвоката Керенского. После ряда ложных шагов и разочарований Керенский назначил Корнилова главнокомандующим десятимиллионным войском.

Это была роковая ошибка адвоката-социалиста. Генерал с Востока решил прибрать к своим рукам бразды правления. Путь к власти ему преграждали социалисты, Керенский и Советы. Власть же для Корнилова означала продолжение войны, возобновление дисциплины, конец революции и установление воинского порядка над всей гигантской империей. Дабы добиться этого, Корнилов привлек к себе «дикую дивизию» из туземных казаков, несколько сотен отборных офицеров и георгиевских кавалеров.

С этими отрядами одним сумрачным июльским утром 1917 года[9] Корнилов оставил свой Генштаб в Могилеве ради захвата Петрограда, изгнания из него социалистов и восстановления порядка.

Официальная карьера главнокомандующего завершилась под Петроградом возле Сусанино. Против кавказских полков и батальона георгиевских кавалеров Керенский выслал объединенные силы молодой революции – матросов, вооруженных рабочих и интеллигентов. А также последнее средство; делегацию из кавказских священников и князей, которые должны были тет-а-тет убедить земляков не губить недавно обретенную свободу[10] ради Корнилова.

Умение кавказских мудрецов убеждать, а также «объединенные силы молодой революции» на этот раз оказались более удачливыми. Революция восторжествовала, и у врат Петербурга прервалась карьера Корнилова. Так завершился и идиллический период русской революции!

Этой победой Керенский разбил и самого себя. Большевики-победители, которых он сам подтолкнул к действию, почувствовали свою мощь.

Главнокомандующий десятимиллионной армии был арестован. Но очень скоро матросы, вооруженные рабочие и даже кавказская делегация отвернулись от Керенского. Министр-председатель, военный и морской министр демократической России, переодевшись медсестрой, бежал из Гатчинского дворца. Правительство до последнего защищали женщины в форме – знаменитый женский батальон. Бежал и генерал Корнилов, пусть и не в женском платье, и не под охраной вооруженных барышень. Ночью его вызволили из тюрьмы конники-текинцы. На низкорослой туркестанской лошадке, под защитой телохранителей он удалился от блестящей имперской столицы, охваченной убийствами и грабежами, а также затопленной кровью Москвы и от большевиков, выползших из подполья и устроивших генштаб за толстыми кремлевскими стенами.

Корнилов бежал на Юг, в Донскую область, в тихие казачьи станицы родного края. Старая Россия пребывала в хаосе. Большевики командовали в больших городах, селах, промышленных центрах. Для генерала они принадлежали, согласно выражению Троцкого, к четвертому измерению. Промышленники, писатели, офицеры, ученые, вся элита старой России, одним словом, вся буржуазия покинула территорию «Брест-Литовских предателей», оставив на произвол судьбы роскошные виллы, особняки, банки, заводы, полки, университеты. Сбежав на Юг, в край вольных казаков, на тихие берега Дона, в древнее русское Эльдорадо мужиков и казаков.

Здесь, на тихом Доне, среди казачьих станиц, в благородном воинственном краю и возникла «Белая Россия». Ее отцом стал казачий генерал, бывший главнокомандующий русской армии Лавр Корнилов: однажды он объявился тут со своим отрядом текинцев.

Однако Дон уже переставал быть тихим.

Правда, казаки пока еще ничего не хотели знать о большевиках. Правда и то, что в столице донского казачества Новочеркасске всё еще командовал атаман «Всевеликого Донского войска». Но казачьи города, Ростов и Новочеркасск, наводнились, кроме разношерстной солдатни, беглыми придворными дамами, странствующими школярами, безработными генералами и редакторами главных петербургских газет. Всё это не было по нраву казакам.

В деревнях, где прежде господствовали царь, атаман и старейшины, внезапно объявились молодые люди, которые, в присутствии отцов с крестами на груди, критиковали незваных гостей с Севера и военных шишек, заявляя, что загадочные северные Советы и вправду являются истинными и единственными защитниками казачьей воли. Десятимиллионная мятежная армия хаотично рассеивалась по всей империи – та самая армия, которую призвал на войну царь и которая теперь, частично, отдавала себя в распоряжение новому правительству РСФСР, со своей сомнительной дисциплиной и проблематичным энтузиазмом.

Вольная зона на Дону всё сжималась. В станицах казаки издевались над солдатами-беженцами, не шевеля и пальцем для них. Офицеры разных войск слонялись по улицам, страшась большевиков и видя в казаках им ниспосланных Богом спасителей Святой Руси.

Генерал расположил свой штаб сначала в Новочеркасске, а затем в Ростове, в самом большом казачьем городе. Вселившись в роскошный особняк Парамонова, он выставил охрану текинцев, собрав вокруг себя горстку беженцев, разделявших его идеи. Так в конце 1917 года в особняке купца Парамонова зародилась «Белая Россия»[11].

Хотя у Корнилова было немного генералов, однако каждый из них имел в России достаточно сторонников. Вскоре во все уголки страны разнесся их призыв к боевым товарищам создать добровольческую армию против большевиков. Правительство Дона и оставшийся верным царю атаман генерал Краснов[12] помогли зародившемуся движению. Во всех донских станицах развесили прокламации Корнилова. Всех офицеров-беженцев призвали вступить в Белую Армию. Внезапно возникли и казаки, пожелавшие создать свои полки. Офицеры вынуждены были стать в строй рядовыми, а над ними были лучшие полководцы: Романовский, Алексеев, Деникин[13].

Генералы ораторствовали, казаки клялись умереть ради свободы. Любой желавший мог собрать отряд. Все поклялись захватить Москву в кратчайшее время. Казачий офицер Греков, по прозвищу Белый дьявол[14], собрал из наемников отряд и тут же предался грабежам. Раскосые глаза генерала Корнилова, первым увлеченным «белой идеей», блистали особо в этом хаосе. Месяцами шла агитация Корнилова и его генералов. А в то время всё сужалось кольцо вокруг Дона.

Со временем и казаки охладели к делу, и в момент, когда Белая Россия должна была перейти к действию, выяснилось, что против разложившейся десятимиллионной армии Святая Русь царя, священников и генералов может выставить лишь четыре тысячи воинов. Воззвания генералов, клятвы казаков, молитвы попов, вековая традиция верности династии, дисциплина и долг, – всё это составило только четыре тысячи, при десятках тысяч офицеров-беженцев. Всё более сжималось кольцо Красной армии, всё отчаянней становились призывы Корнилова.

Наконец, генерал собрал свое войско. В это время большевики уже были на подступах к Ростову, и Корнилову вместе с войском Белой России пришлось оставить казачий город, пробиваясь в сторону степей и пустынь.

II

Ледовый поход

Четыре тысячи воинов шли по степи, а против них было десять миллионов: демобилизованные солдаты, крестьяне, рабочие, большевики. Четыре тысячи приняли бой. Они шли по унылым ледяным степям Дона. Враг шел по пятам. Впереди, в окружении диких текинцев, скакал Корнилов, а за ним катилась пестрая масса из разных мундиров, языков и рас. В один момент им повстречался отряд китайцев во главе с сибирским казаком. Никто не знал, что привело их в войско Белой России: то ли страх перед большевиками, то ли желание пограбить.

В первый полк влился персидский отряд, распевавший свои бодрые военные гимны под русским стягом. С ними генерал общался без переводчиков. В авангарде шла живописная туркестанская кавалерия – и их язык понимал один лишь генерал. Грузинские князья-гвардейцы и русские студенты были основой войска. Позади, в экипажах передвигалось несколько дам, пара журналистов, дюжина генералов, потерявших свои полки, и один-единственный представитель народа, по крайней мере по обстоятельствам рождения, – матрос Баткин[15], выступавший с пламенными речами во всех встречных станицах: его ненавидели все генералы, за исключением Корнилова. А в самом конце эшелона, на разбитых телегах тащились жалкие штатские люди, над которыми насмехались даже женщины.

С пухлыми бледными лицами они свысока смотрели на всех остальных. Лишь немногие знали, что означал этот штатский багаж в корниловской армии. Но те, кто знал презрительно усмехались, т. к. эти пухлые и бледные, отнюдь не воинственные лица принадлежали членам правительства Кубанской республики, законному правительству, отовсюду изгнанному и в поисках пристанища прибившемуся к Корнилову.

Армия из блестящих генералов, гвардейцев, китайцев, персов, министров повсюду сталкивалась с противником. Перед ней расстилалась степь, полная опасности. На горизонте непременно маячили красные враги. Не проходило ни дня без налетов. Каждый день был как завоевание. Без теплой одежды и продовольствия, четыре тысячи шли в степи по льду и снегу, ежедневно встречаясь с тысячью опасностей. В селах они встречали насупленных крестьян, зная, что все они стали большевиками.

– Пропустите нас, – заявлял Корнилов крестьянам. – С вами ничего не будет!

Редко ему давали согласие, и приходилось преодолевать сопротивление.

Армия Корнилова состояла преимущественно из офицеров, натерпевшихся от большевиков. Чуть ли не каждый побывал в тюрьмах Чека; у многих расстреляли жен и детей. И теперь они мстили крестьянам, степным большевикам. Когда какой-то большевицкий[16] отряд попадал в руки Белой армии, то его бойцов приводили на сельскую площадь, затем выходили вперед офицеры, докладывали командиру и закалывали пленных штыками. Патронов было мало и их жалели.

Казнить допускалось не всем, а тем, кому довелось доказать, что потеряли жен, детей и имущество по вине большевиков. Таковым разрешалось всё: они могли убить, кого хотели, даже когда и не была доказана принадлежность к большевикам – просто из антипатии. В присутствии генералов и в тех случаях, когда в плен попадала молодежь, применялись и другие казни. С пленных приспускали штаны, и один казак наносил пятьдесят ударов кнутом. Дабы отправить человека на иной свет, часто хватало и этого. Во время экзекуций свободные от этого дела солдаты занимались разбоем. В самом конце вперед выходил генерал, ораторствовал, и отряд продолжал путь по льду и снегу, по морозной степи.

Однако эти скитавшиеся по степи люди не были шайкой авантюристов, грабителей и убийц. Такими они, конечно, казались большевикам. Четыре тысячи воинов были последними остатками прежней демократической и интеллектуальной России, защищаясь над бездной в донских и кубанских степях. Корнилову сочувствовали все, кто были против большевиков. Низкорослый генерал, похожий на монгола, воплощал русскую политическую мечту – Учредительное Собрание.

Беглые китайцы, персы, министры, разбойник по прозвищу Белый дьявол, аристократы-гвардейцы – всё это было неким гарниром. Идея Белой России, идея, двигавшая генерала по степи, была той самой старой либеральной идеей свободы мысли: теперь ее гарантами служили шпага Корнилова и дубинки, которыми колотили крестьян.

Навстречу Корнилову двигалось всё большевицкое войско. В ней не хватало офицеров, только солдаты. У Корнилова не было солдат, только офицеры. Горстка этих опытных офицеров пыталась противостоять неопытной массе красноармейцев. Генералы и офицеры воевали как рядовые. На берегу реки Лаба можно было наблюдать зрелище, какого в Европе не видали уже столетиями. Когда белое войско стало уступать, главнокомандующий со своей личной охраной бросился в гущу боя. Рядом с ним бились генералы.

Плакат «Белой России» 1919 года

С боями армия вышла из донских степей на Кубань. Она прокладывала себе путь по замерзшим рекам, в боях с многочисленным врагом. Ее целью был Екатеринодар – столица Кубани. Вдалеке уже показались голубые вершины Кавказа. Вскоре начали таять лед и снег, а вместе с ними – и Белая армия.

К концу зимы за генералом шло только две тысячи офицеров: остальные либо погибли, либо дезертировали. Белая Россия агонизировала и походила на смертельно больного человека. На помощь неожиданно пришли сами большевики, которые принялись грабить сельский Юг. Число крестьян, восторгавшихся загадочными Советами, резко упало. Там и сям в деревнях бунтовали, и большевики показали, что по крайнем мере искусству усмирять мятеж они выучились у генералов.

У подножия Кавказа стали встречаться удаленные друг от друга черкесские аулы. Первым из них оказался Нешукай. Как обычно, Корнилов послал своего представителя для переговоров с местным населением ради беспрепятственного прохода. Гонцы, побыв в ауле, вернулись с известием о том, что он оставлен жителями. Лишь спустя несколько часов на холмах показались редкие люди. Придя к генералу, они заявили:

– Мы вольный черкесский народ. Большевики обещали дать нам всё, что нужно. Мы им поверили. Но сейчас наши дома ограблены, наши женщины обесчещены. Там, где раньше жило триста человек, теперь не больше ста. Веди нас, генерал, мы хотим отомстить большевикам!

Аулы, один за другим, присоединились к армии. Мулла провозгласил джихад, взвился зеленый стяг Пророка. На площади перед мечетью генерал принял парад новой дивизии. Затем армия вышла на марш. Муэдзин с минарета пел молитвы о мести. Крестьяне с Восточного Кавказа пополнили поредевшие ряды войска. Впервые зеленый флаг Пророка развивался рядом с царским. И этому невольно способствовали сами враги.

Армия продолжала марш. Снова пришли холода, а на горизонте показались вооруженные большевики. Снова Белую Россию окружила Красная армия. Войско приближалось к Екатеринославу, где должна была решиться его судьба. Силы красных собрались в этом городе, который обороняли пушки, привезенные с фронтов Первой мировой войны. Отряды черкесов, персов и гвардейцев, без боеприпасов, в потрепанных мундирах окружили город.

Корнилов сосредоточил вокруг города всех своих воинов. Штурм он возглавил сам. Долгий поход по ледяной пустыни и легендарная борьба с большевиками-насильниками сделали Корнилова народным героем. Под его знамена стекались крестьяне и казаки. Атака на город началась на периферии. Все – казаки, черкесы, офицеры – знали, что захват Екатеринослава под водительством героического Корнилова станет началом освобождения России. Был необходим яростный штурм.

Сам Корнилов вел армию. На стороне большевиков, за пушками стояли боевые моряки – гордость революционной армии. Матросы, зоркие и опытные, могли умело вести прицельный огонь. Во время третьей атаки Главнокомандующий России, генерал Корнилов пал жертвой вражеского снаряда.

Весть о гибели генерала не разглашалась. Текинцы ночью принесли его останки в полуразрушенную церковь. Первый попавшийся, страшно перепуганный священник совершил панихиду. В темной церквушке стояли генералы старой России и текинцы. Все плакали. Они знали, что с Корниловым погиб истинно народный герой, единственный популярный генерал старой империи.

Весть постепенно стала распространяться по армии, оказав свой печальный эффект. Усилилось кольцо окружения. Штурм прекратился, армия отступила, и вскоре ее сжало железное большевицкое кольцо. Обязанности командующего взял на себя генерал Деникин. Почти чудом он прорвался сквозь окружение, уведя остатки разбитой армии. Эвакуировать раненых не удалось, весь обоз с провиантом достался врагу.

Побежденную армию Деникин увел на тихий Дон, в Новочеркасск, в столицу вольных казаков. Они вернулись побежденными, но покрытыми славой. Немногие остались в живых после Ледового похода. Но и сегодня, рассеянные по всему миру, они носят серебряный знак в виде тернового венца, данный Деникиным каждому участнику похода.

С Ледовым походом закончился первый этап Белой России.

III

Наёмники и певцы

Славой большевиков были матросы-революционеры, а славой Белой России – казаки, знаменитая конница царской Империи. Европейцы их плохо представляли, зная лишь что, когда царское войско шло в бой, казаки скакали впереди: они с диким кличем нападали на врага и в большинстве случаев побеждали. В Европе полагали, что казаки – это лучшая царская кавалерия. Тут не знали ни самих казаков, как народ, ни их странную историю.

На больших реках Дон, Кубань, Терек, на плодородных равнинах Южной России, в Сибири и на Кавказе возникали селения вольных казаков, гордых и зажиточных. Их история весьма древняя.

Когда первые цари распространяли из Москвы свою власть, далеко не все им подчинились. Крестьяне, не желавшие идти в кабалу к боярам, мелкие дворяне, которым претила новая власть, воры и разбойники, попы-расстриги, в общем весь беспокойный люд не хотел знать о царе и жить в упорядоченном государстве. Один за другим, сотнями и тысячами, бежали храбрые молодцы на «Дикое поле», как называли тогда южные земли, еще не захваченные царями. Они организовывали шайки, выбирали себе атаманов и грабили всё подряд. Не подчиняясь никаким законам, разбойники стали самым сильным народом. Их прозвали «казаками», что на языке киргизов значит «степная птица»[17]. Россия боролась с ними, как с любыми, ей противостоящими. Однако никто не мог подчинить себе этих диких анархистов. Численность казачьих орд всё росла, как ширились и земли, от них дрожавшие.

На южной Украине, на берегах Днепра, казаки создали свою собственную разбойничью республику – Запорожскую Сечь, где принимали всех беглых от царя. Крепость республики стояла на острове Хортица. Беглецов принимали после простого обряда. Церемония полагала следующие верные ответы:

«Откуда идешь?»

Следовало ответить: «Не ведаю».

«В Бога веруешь?»

«Верую!»

«А в Святую Троицу?»

«И в нее».

«Перекрестись!»

Беглец это делал. На этом церемония завершалась. Новичку подносили чарку водки и давали казачье имя. После этого он становился полноправным членом республики.

Организация этой старой республики, понятно, была весьма простой. Каждый год выбирали атамана, ответственного за водку и пару управителей; после каждого набега награбленное поровну делилось между всеми, причем так, что атаман получал столько же, сколько и новичок.

Цари постепенно осознали, что эти воинственные дикари и разбойники могут быть полезны империи на ее южных землях. К казакам стали прибывать послы, обещавшие что, если казаки будут охранять царскую границу, то их права будут соблюдены.

Казаки согласились, но попросили точных указаний, чтобы в будущем не наносить ущерб царским землям. Тогда цари подарили отдельным казачьим войскам огромные территории, где обитали кочевники, дав казакам права на их завоевание при государственном покровительстве.

Таким образом, казаки стали контролировать всю южную Россию, Кавказ и часть Сибири, с проживающими на этих землях горцами и татарами. Эти народы, не христианские и воинственные, давно уже приносили беспокойство царям. Теперь ими занялись казаки, охочие до подвигов. Казаки железом и огнем покорили вверенные им народы, колонизировав их земли. Так сформировались казачьи войска Дона, Кубани и Терека.

Со временем забылись прежние трения между царем и казаками. Они бились с врагами, стерегли границы, постепенно завоевывая всё новые края. И сам царь по-отечески опекал своих казаков, даруя им привилегии, которых в России не было ни у кого.

Жизнь этой вольной армии была необычна. В долинах Дона, Кубани и Терека казаки устроили государство в государстве. В бескрайних южных степях ценность представлял не отдельный казак, а всё войско. Войско делилось на полки, и каждый из них имел свои земли со станицами. Каждый взрослый казак получал от войска земельный участок и всё необходимое для землепашества. Когда он умирал, его земля вновь переходила к войску. Казаки были кастой, бдительно оберегавшей свои права. Они брали жен преимущественно из своего круга; у них были свои странные обычаи и еще более странные понятия о долге и чести. Если казак, к примеру, одалживал деньги другому казаку, то делал это ночью и скрытно. Расписок не было, должник всего лишь отмечал мелом крестами на доске сумму долга. Если он не возвращал долг, то кредитор не преследовал его, а лишь грозил стереть кресты, что означало великий позор. Если и это не действовало, то кредитор действительно стирал губкой кресты и затем, уже отказываясь напрочь принимать деньги от должника, заказывал в церкви молебен с обличениями.

Ради своей воли и царских благ они истово выполняли свои обязанности. По сути дела это были солдаты, получившие дозволение на сельские работы. Казак с детства служил царю, и лишь в старости завершал эту службу. Приказывать казаку имел право лишь другой казак, и никто другой, тем более чужак. Поэтому они сами выбирали главных атаманов, и только в последние времена сам царь назначал командующего войском. Атаманов в селах, однако, они выбирали себе сами. Так казаки жили веками, бились за царя, берегли свою волю, и в общем-то были самым реакционным элементом в России. Но в глубине их казачьей души жила наследственная нелюбовь к своим северным собратьям-московитам: они чувствовали, что москаль – не их старший брат, а угнетатель.

Во время Мировой войны казаки снова выполнили свой долг, проливая кровь на полях сражений. Но когда пришла революция, царь отрекся от престола, а империя пала, древний дух степей проснулся у казаков. Они не желали больше иметь дело с Россией без царя, припомнив Москве все грехи. Созвав в своих городах старые войсковые круги, они решили сами править своей судьбой. Так в 1917 году зародились Донская и Кубанская республики, не хотевшие больше знать о России. Казаки, будучи дисциплинированными воинами, избрали своими атаманами самых почтенных генералов: на Дону – генерала Краснова, на Кубани – генерала Филимонова[18].

Печать Войска Донского, дарованная Петром I и вскоре упраздненная, с попыткой ее возобновления в 1918 г.

Независимость пришлась по душе казакам. На Дону ввели государственный герб с изображением голого, но вооруженного казака, сидящего на бочке водки. Кубанские казаки пошли еще дальше и отправили в Париж дипломатическую миссию, котораясообщила удивленным французам о вольном кубанском народе[19]. О России, о большевиках или о белогвардейцах освободившиеся казаки не хотели слышать. Только когда большевики, походя, заняли казачьи земли, а зажиточным казакам пришлось пообщаться с Советами, казаки раскаялись.

Их войска соединились с белой гвардией, пойдя в бой бок-о-бок с белыми генералами. Но до самого конца гражданской войны казачьи государства считали себя вполне независимыми.

Области «славных казаков-христиан» стали оплотом белой борьбы.

И снова атаманы вели казаков на поля сражений, и снова звучали в степях боевые казачьи песни. Но с этого момента началась Голгофа казаков, их закат. Казаками, обильно проливавшими кровь на фронтах гражданской войны, руководили местные политиканы с дутой славой и старые генералы.

Они стали славой Белой России. Возникли, как черти из коробочки, их полководцы – Мамонтов, Шкуро и другие, являвшие беспримерную удаль. Со своим небольшим «волчьим отрядом» Шкуро захватил добрых пять городов, где перевешал всех большевиков, в то время как Мамонтов успешно громил в центре России целые полки. Гражданская война не знала милосердия: жестокость казаков ничуть не уступала их лихости.

На низкорослых длинногривых лошадях они носились по равнинам, сжигая дотла села, избивая и убивая, проливая и свою кровь. Они хотели спасти старую Святую Русь на свой манер. Но в этих битвах они устали. Враг становился всё грознее. Теперь казаки едва защищались: лучшие их силы погибли в мировой войне, оставшиеся растратились в гражданскую.

Неожиданно в тылу у изможденных казаков возник новый, сильный враг. Против них выступили веками притесняемые горцы. Настал час мести! Лавиной спускались с гор чеченцы, кабардинцы, ингуши. Месть горцев страшна! Они грабили и жгли села казаков, а затем кавказский плуг так перепахивал землю, что ее бывшую принадлежность было и не узнать. Яростным кабардинцам достаточно было и одного дня, чтобы сравнять селение с землей.

Затем с севера пришли большевики, завершив дело кавказцев. Казаки храбро оборонялись. Незадолго до последней битвы они отослали вглубь края самых храбрых воинов. Таким образом они спасли от гибели лучших, тем самым, сохранив для будущего казачий род. Когда всё рухнуло и когда большевики и кавказцы заняли их земли, эти казаки эмигрировали – вместе со своими правительствами, атаманами и генералами.

Первым этапом стал Константинополь. Затем они перебрались через Балканы в Европу, и далее – в Азию и Африку. Европейские города приняли целые полки казаков. И за рубежом этот воинственный народ сплотился в полки. Пятнадцать казачьих полков, а точнее то, что от них уцелело, расположились в скромных парижских гостиницах – это были потомки тех самых казаков, которые в 1814 году победоносно разбивали свои шатры на Елисейских полях. Из Парижа стали переписываться со всей казачьей армией, рассеянной по миру. Здесь со своим штабом остановился атаман Всевеликого казачьего войска генерал Богаевский. Во всех крупных городах Европы, в Берлине, Праге, Софии и других, расквартировались остатки полков, состоявшие порой из нескольких людей. В некоем периферийном доме ютилась «станица». В ней жил «станичный атаман». Сами вольные казаки, рассыпавшись по городу, работали таксистами, официантами и разносчиками газет.

Они собирались пару раз в месяц, образуя войсковой круг. Так, старые казаки начинали рассказывать подрастающему поколению о тихих донских и кубанских селах, о былой славе казачьей армии, об обильно пролитой крови во время гражданской войны. Затем они пели печальные казачьи песни, вспоминали о старом военном искусстве и, получив приказы атаманов, возвращались к обыденности. Прошло десять лет с тех пор, как корабли с казаками причалили к берегам Босфора. С тех пор их армия спокойно живет за рубежом, прилежно трудится, исполняет команды атаманов и ждет дня, когда они, как встарь, снова, на своих низкорослых и длинногривых лошадях, атакуют большевиков и горцев.