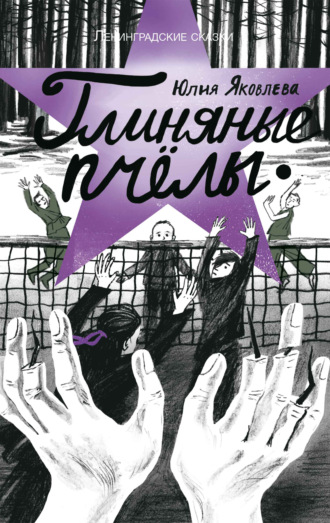

Юлия Яковлева

Глиняные пчелы

– Может, да, может, нет… Я правда не знаю! – смущённо засмеялась.

И весь мир засмеялся вместе с ней.

В школе Капусты не было. Но это была такая маленькая, незначительная деталь, что Шурка легко её смахнул.

Вальс из фильма с Милицей Корьюс Шурка насвистывал всю дорогу домой, всю лестницу. Немного запнулся перед дверью. И снова засвистел.

– Ты чего это? …Шурка? – из кухни высунулась голова Людочки. На плечи свешивались два локона, как у Аполлона Бельведерского. В одной руке чайник. Пустой рукав другой плоско подшит к боку. – Свистишь… – и укоризненно пояснила: – Денег не будет.

– Людочка! – Шурка скорчил гримасу. – Я потрясён! Как вы догадались? Я как раз хотел…

…попросить у неё взаймы. Но осёкся – внезапно для самого себя осёкся. Тот же новый свет догадливости, который утром подсказал ему верный ответ на вопрос Роры, брызнул опять: нельзя. Людочка была весёлая, добрая и не спросила бы больше, чем Шурка готов был рассказать сам. Людочка бы одолжила! Шурка не сомневался. И даже улыбнулась бы, и подмигнула. И сказала бы: «Удачи». Или: «И лимонадом её угости». Но Шурка знал: нельзя. Не в этот раз. Он шёл с девочкой в кино. А у Людочки был пустой рукав. И между этим была какая-то невыразимая словами, но твёрдая связь: нет.

– Чего ж? – не дождалась продолжения Людочка.

– Насвистеть ещё мотивчик!

Людочка фыркнула, усмехнулась, покачала головой:

– Ботинки сними. Тёть Дуся только что полы намыла.

И снова скрылась на кухне.

Шурка послушно стянул один ботинок, другой. Поставил под общую вешалку, на которой топорщились плащи и пальто соседей. Паровозными трубами торчали сапоги тёти Даши. Тупыми носками смотрели в стену ботинки Людочки. Лоснились калоши Ивана Валентиновича. Он был дома.

И он был джентльмен. «Попрошу у него», – решил Шурка и осторожно постучал: в комнате слышались негромкие голоса.

– Я вас? – раздалось знакомое. Шурка толкнул дверь. Она в свою очередь толкнула что-то мягкое.

– Сара? – изумился Шурка.

– А! Ты свистел? – радостно улыбнулся из-за стола Иван Валентинович.

– А мы тут гадаем, кто это так фальшивит в «Сказках венского леса»! – наморщил лоб его гость. Такой же тощий, такой же сухой, такой же лысый, как Иван Валентинович.

«Он – не джентльмен», – насупился Шурка.

– Я, Иван Валентинович, в другой раз зайду. Извините… Сара, идём, не мешай!

Сара глянула – и Шурка понял, что она его не видела. Глаза её были широко распахнуты на коричневатый лаковый предмет, который гость одной рукой держал за прямую сухую шею. Другой небрежно махнул Шурке:

– Ничего-ничего! Она совсем не мешает!

Всем троим было не до него.

Сара была бледна. Протянула руку, погладила скрипку по выгнутому боку. Не спешила убрать ладонь, точно грела её.

Гость подмигнул Ивану Валентиновичу, наклонился:

– Деточка, хочешь подержать? Только осторожно.

Иван Валентинович поднял чашку к улыбающимся губам:

– Ты не спрашивай, Лёдя, а дай.

Тощий Лёдя вынул и подал Саре:

– А это, деточка, смычок. Он нужен для того, чтобы…

Иван Валентинович встрепенулся, чашка звякнула, толкнула блюдце.

– Смотри, Лёдя! Смотри!

Шурка и сам уставился во все глаза. Рот его открылся. Сара ловко и точно, как во сне, сунула круглый край себе под подбородок, прижала плечом. Положила сверху смычок. Повела. Пальцы её забегали, защекотали скрипке шею. И Шурка узнал мотив, который только что насвистывал.

«Сара, ты что – умеешь?!» – застряло у него в пересохшем горле. Музыка взвилась, плеснула, как серебряный рукав. Крутанула, подхватила, понесла, закружила, притоптывая на «два-три». Стол, двух тощих стариков на их стульях, чашки и блюдца, всю комнату, всю квартиру. Шурку.

Старики переглянулись.

– Штраус.

– Вальс.

– «Сказки Венского леса».

Шурка ухватился за косяк. Под ногтями побелело.

– Понял, мальчик? – Гость обернулся. – Как надо.

Только он один не выглядел удивленным. Он один не знал, что до этого никто и предположить не мог, что Сара умеет играть.

– Но талант у неё есть?.. Ну, в смысле, музыкальный слух или что там надо. Способности… – всё покашливал смущённо дядя Яша, кивая в пол, стараясь никому не попасть глазами в глаза. Это было трудно. Все смотрели на него. Даже жёлтенькая подслеповатая лампочка с потолка. Тётя Даша стояла, скрестив руки. Тётя Дуся сидела боком к столу, положив на клеёнку голый локоть. Людочка облокотилась задом на остывшую печь. Иван Валентинович – дирижёр этого собрания соседей и главный эксперт (так как работал в Театре оперетты) – взмахнул руками:

– Какая разница!

Дядя Яша опять принялся клевать, кивать, покашливать:

– Ну как… Зачем же место зря занимать… Другому ребёнку – талантливому…

Шурка на миг остановился в дверях, оценил картину. В тусклом свете соседи казались собранием подпольщиков-революционеров за секунду до того, как нагрянут царские жандармы. Пошёл по тёмному коридору дальше. К телефону.

Если с кем и хотелось всё это обсудить, то только с Ророй. В чёрное, дыханием нагретое решето телефонной трубки.

Она всё понимала правильно.

Поняла и сейчас. Рора умолкла. Шурка расслышал с кухни:

«В старину барышни пиликали… От нечего делать… а искусство…» Это дядя Яша.

«Не пиликали, а бренчали. На фортепьянах». Это Иван Валентинович.

– Спорят? – спросила в ухо трубка.

– Угу, – выдохнул Шурка. – Он-то не против. Музыкальной школы. Или уроков. Просто денег нет.

– Да ну.

– Скрипку купить опять же. Деньги.

– Если деньги есть в принципе, как таковые, то они где-то есть.

– Где-то, – заметил ей Шурка. – Только что-то не у нас.

Он уловил бурление в кухне. Отставил трубку от уха. Послушал звуки квартиры. Быстро заговорил:

– Погоди, Рора. Слышу переброс войск.

Соседи, переговариваясь, выходили из кухни. Шаги шуршали и скрипели по коридору. Затем повизгивали, стучали двери. Шурка стоял в темноте у зеркала, как привидение. Никем не видимый.

– Ладно, – засмеялась она.

В квартире стихло. За стенкой, у Ивана Валентиновича комариным голосом запело радио.

– На старом месте? – шепнул в трубку.

Рора наигранно-надменно проговорила:

– Посмотрим.

Не успел Шурка и… – как в трубке уже гукали короткие гудки. Он повесил её на рычаг. Жизнь была прекрасна.

Торопливо стёр с лица глупую улыбочку, пока никто её не заметил. И пошёл обратно в комнату.

– Вот что, дядя Яша, – начал, открывая дверь. И чуть не врезался в широкую тёти-Дашину спину, она распирала трикотажную кофточку. Дядя Яша смотрел загнанно. Уши у него были бордовые.

– Я не дарю! Учти! – почти прикрикнула тётя Даша высоким от застенчивости голосом. – Не миллионщица! Отдашь… Пральна? Пральна, Сара?

И так круто развернулась, что Шурке показалось, что его боднул носорог.

– Ой.

Тётя Даша работала в трамвайном депо и одним ударом молота загоняла железные клинья. Она вся была широкая, мосластая, твёрдая. Только лицо – круглое, красное, мягкое. Совершенно распаренное от всех этих сложных разговоров.

– Фу, Шурка. Ты! – Она повернулась к дяде Яше. – Смотри не забудь! – почти сердито прикрикнула опять. И, круто обогнув Шурку, пыхнула и потопотала вон.

Чуть не сбила Людочку. Манёвр застал ту врасплох: единственная ладонь у Людочки была засунута в вырез блузки. Шурка быстро зажмурился. Но смутить бывшую боевую лётчицу было невозможно.

– Вот! – Она шагнула и быстро сунула дяде Яше нагретые, плотно слежавшиеся бумажки. Оправила вырез. – И вообще! Ну а что? Правда, Сара?

Сара упала лицом на кровать и прихлопнула голову подушкой. Будто её здесь и не было. Дядя Яша принялся клевать, кашлять, извиняться. Но Людочкины шаги уже цокали в коридоре.

«Пральна, Людка!» – донеслось оттуда тёти-Дашино. «Ну а что?» – Людочкино. И тут же вступила тётя Дуся: «Ребёнок! должен! учиться!» Дядя Яша бросил на Шурку умоляющий взгляд. На дверь. Но тётя Дуся уже стояла, как в раме:

– Деньги – бумажки, – объявила она. – А люди – нет.

Прошла. Положила. Вышла.

– Шурка, – одними губами взмолился дядя Яша, – собери всё. Я понимаю. Они от души. Вернуть надо. Мы не можем.

– Можете. Очень даже можете, – раздалось позади. – Потому что я тоже, извините, от души.

Иван Валентинович подал деньги в чистом конверте, поиски которого и задержали его дольше остальных соседей. Но иначе Иван Валентинович не мог. Он был джентльмен.

– Я не могу, – почти просипел дядя Яша. – Простите.

– Можете, дорогой мой. Не выдумывайте. Конечно же, можете. И не обижайте нас.

Шурка слышал, что соседки затихли в коридоре.

– Мы такую войну вместе пережили. Чтобы наши дети жили счастливее нас. Справимся вместе как-нибудь! Правда? Сара!

Лохматая черноволосая голова вынырнула из-под подушки. В глазах Сары была безумная радость. Она кольнула Шурку в самое сердце.

Дядя Яша кашлял и не мог выдавить ни слова.

Шурка слышал, как тётя Дуся шмыгнула носом. У Шурки самого защипало в носу.

Бобка хлопнул пятки вместе, съехал с кровати, на которой сидел. И только сейчас Шурка вообще его заметил. Лицо Бобки было бледно и решительно. Он вытянул из кармана маленький плотный квадратик. Не глядя на Сару, шлёпнул на стол. И выбежал прямо сквозь облако умилённого жара (соседи всё не могли разойтись по комнатам).

– Пральна!.. (тётя Даша) …ну а что? (Людочка) …так и надо! (тётя Дуся) …способности или нет, музыка облагораживает внутренний мир человека (Иван Валентинович). Пусть купит! На толкучке сейчас можно взять всё!.. Трофейную может, даже!

Все они были взволнованы и умилены: сияющим лицом Сары, собственной добротой. А главное, тем, что страшная война позади – и новая жизнь, пока ещё бедная и трудная, будет совсем не похожа на прежнюю. Конечно же, нет.

– Бобка, а у тебя деньги откуда? – запоздало изумился Шурка.

Иван Валентинович сиял. Как будто на толкучку шли праздновать его день рождения. Он выступал впереди. Следом – Лёдик и какой-то косматенький дед, которого приятели захватили с собой. Серые волосы его были похожи на шапку, завязанную под подбородком, а брови – сделаны из лоскутков того, что пошло на бороду и волосы. Торчал только нос.

Следом шли дядя Яша за руку с Сарой. Замыкал Шурка. Он поглядывал не столько по сторонам, сколько на дяди Яшины карманы. Прикрывал, так сказать, тыл. Шли на толкучку. У дяди Яши были с собой деньги. Воры-карманники водились на толкучке, такие же непременные, и неприметные, как лягушки в пруду, готовые прыснуть, скрыться, затаиться при виде милиционера.

Солнце слепило. Серые облупленные здания казались картонными. Шурка жмурился. Весенний ветерок то и дело взметал серую пыль, гнал, кружил, как мальчишка колесо, – а потом бросал, соскучившись. Кидался шевелить углы газет, на которых продавцы разложили всякую мелочь: зажигалки, сделанные из гильз, расчёски, иглы для примусов. Таких было немного. Все старались держать свой одинокий товар при себе и крепко: в руках.

Косматенький старик топал мимо скатертей, книг, шапок, стульев, портфелей, фарфоровых кис, ковриков. В его позе чувствовалась неутомимая собранность требовательного грибника, которому не нужны опята, сыроежки и прочая грибная шушера с ломкими пластинками под шляпкой. Ему подавай только благородные, с пухлой бархатистой…

Метнулся. Замер. Выпростал из варежки руку.

Шурка так и уставился на неё, забыв о карманниках.

Рука оказалась розовой, мягкой, молодой. С прозрачными ногтями-ракушками. Она почти светилась. Точно была отдельным живым существом. Пять её ножек-щупалец тотчас побежали по красноватому дереву, защекотали, погладили.

Скрипку продавала широкая женщина в низко надвинутом платке. Она тоже подобралась, предвкушая сделку. Засеменила. Затрепетала. Сверкнул в улыбке золотой зуб:

– Хорошая вещь. Цены немалой. Хорошая вещь, цены немалой, – скороговоркой закивала.

– Немало у нас нет, – предупредил дядя Яша.

– Я сброшу! – устремилась к нему баба.

Старик мотнул косматой головой: нет – и затопотал дальше.

– Хорошая же вещь! – обиженно крикнула в спину баба.

Шурка только хмыкнул: деду этому не угодить. Золотую ищет, что ли? Хотелось поскорей отсюда уйти. Толпа стала плотней. И даже апрельское солнце не могло высушить какой-то влажный тяжёлый пар деловитого отчаяния, который висел над ней. Смешивался с шарканьем множества шагов, рокотом голосов, возгласами, злющей бранью. Женщин было больше. Они бегали, семенили, топтались, тянули шеи. Мужчин было меньше, и Шурка понял, почему ему было так неуютно. Мало кто из мужчин был целым. На десять человек едва бы набралось десять рук и десять ног. Лица в шрамах. Кто-то подпрыгивал на костылях. Со скрипом протискивались на своих тележках безногие. Постукивали железными гирьками, с помощью которых толкались от земли – среди женских ног.

– Спорю: спёрла, – шепнул Иван Валентинович. – Соседи интеллигентные, поди, померли зимой. И спёрла.

Дядя Яша дёрнул углом рта, пробормотал что-то вроде «не при детях».

– Драконы, змеи, драконы, змеи…

Сверкнуло, как тропическая птица, цветастое шёлковое кимоно, распяленное на руках какой-то серой фигуры, не то женской, не то мужской.

– Трофейное… Не проходим, дамочка, смотрим. Драконы, змеи. Трофейное.

Сунулась гражданка в шляпке. Дядя Яша отпрянул, запнувшись о Сару.

Ему здесь тоже было не по себе. «Краденое продают. Трофейное – краденое. Хоть у немцев, а ведь краденое, краденое, как его ни называй. Или в блокаду у голодных купленное за сухарик – тоже ведь краденое», – всё не мог остановиться, всё думал он. Все вещи здесь казались ему покрытыми каким-то жирным налётом: коснёшься – останется на пальцах.

– Этот ваш Марк, – опять заговорил сердито. – Нам же не для народного артиста. Нам для ребёнка. Попроще.

«Купили бы у той, с золотым зубом, и уже бы ушли», – прочёл Шурка по его лицу.

– Марк – наш самый большой молодой талант, – с уважением возразил Лёдик.

– Молодой? – вырвалось у Шурки.

«Он же седой», – хотел сказать. Но Иван Валентинович уже это понял.

– Марка на Синявинских ранило. Повезло, руки целы.

И уже ощупывали новую добычу.

Скрипка была хуже той. Металлическими усиками покачивались оборванные струны. Шурка повернулся к дяде Яше, чтобы сказать, что…

И замер.

Прохожие сновали мимо. То сходились, то расходились, то открывали обзор, то закрывали. Но сомнений быть не могло. Майор. Одноглазый Майор. С орденом Красной Звезды и в фуражке. Собственной персоной. Золотились на солнце погоны. Майор отсчитывал деньги. А мужик перед ним – папиросы с золотым ободком:

– …пять… шесть… семь…

Бум, бум, бум, – стало вторить сердце.

– Шкет. А шкет? – раздалось у ног.

Шурка глянул вниз.

Коричневое лицо. Розовые шрамы. В расстёгнутом вороте видны морские полоски. Один рукав подвязан. Ноги-культи заправлены в кожаные чехлы. Таких в Ленинграде называли «самоварами». В единственной руке он держал самокрутку.

– …десять… одиннадцать, – укладывались папиросы в раскрытый на руке Майора портсигар. Лицо продавца было подобострастным. Майор иронично-насмешливо поднимал бровь. Как бы заранее не готовый воспринимать этот мир всерьёз. Как только он один умел.

Бум. Бум. Бум.

Сердце бухало так громко, что Шурка не сразу расслышал, что безногий ему говорит. Ужалило в ногу:

– Глухой ты, шкет?

– Извините… Что?

Тот поднял папиросу. Потребовал:

– Раскури, грю! – И задиристо: – Инвалиду войны.

Протянул зажигалку-гильзу. Шурка раскурил. Безногий вытянул шею, как птенец к матери. Шурка развернул папиросу угольком к себе, сунул концом в щель-рот. Коричневые губы крепко сжали её, дымящийся кончик задрался к небу.

– Ат, курва…

Шурка глянул, куда и он. Задумчиво прыгала в углу рта папироса:

– Чулки у ней со стрелкой… На!

Бросок. Гражданка отпрыгнула, взвизгнула. На ноге её, в остальном гладкой и шёлковой, расползлась дыра. Инвалид захохотал:

– Не нравится!

– Как вам не стыдно! – чуть не со слезами воскликнула. Попрыгала прочь, зажимая дыру рукой, точно раненый чулок мог сам собой срастись.

Тот сплюнул. Победно, с вызовом глянул на Шурку. Огляделся мрачно – в лесу чужих ног. Вскинулся опять:

– Глянь, глянь на эту… Вот же стерва. Кудри навила.

Поодаль стояла девушка в пальто и берете. На плечи спускались два локона. Самая обычная девушка. Шурка за неё вдруг так обиделся, будто это была Рора. Или Таня. Рассердился.

– Хватит!

Сдвинул брови.

– Зачем вы?

Глянул в васильковые глаза и сожжённые ресницы вокруг. Увидел веснушки. Среди шрамов.

– …Вы же, – изумился, – молодой.

Не просто молодой. Почти мальчик, он рывком отбросил руку, отвернулся. Буркнул ругательство и:

– …шкет.

Стыд хлестнул по щекам. Шурка не успел его как следует разглядеть.

Безногий, качая папиросой и бормоча, схватился за свою гирьку. Торопливо разворачивал тележку. На шее надулись жилы. Шурка догнал – помог развернуть. Заглянул в лицо:

– И я не шкет. Я – Шурка.

Тот пыхнул ему в лицо дымом. Шурка выпустил тележку. Безногий прижал щетинистый подбородок к тельняшке. Набычился лбом вперёд. Чтобы не смотреть в глаза. Тележка взвизгнула, покатилась прочь. Стук, стук, стук – гирька высекала об асфальт искры. Стук – а следующий не ударил.