Юрий Берков

Мой подводный мир

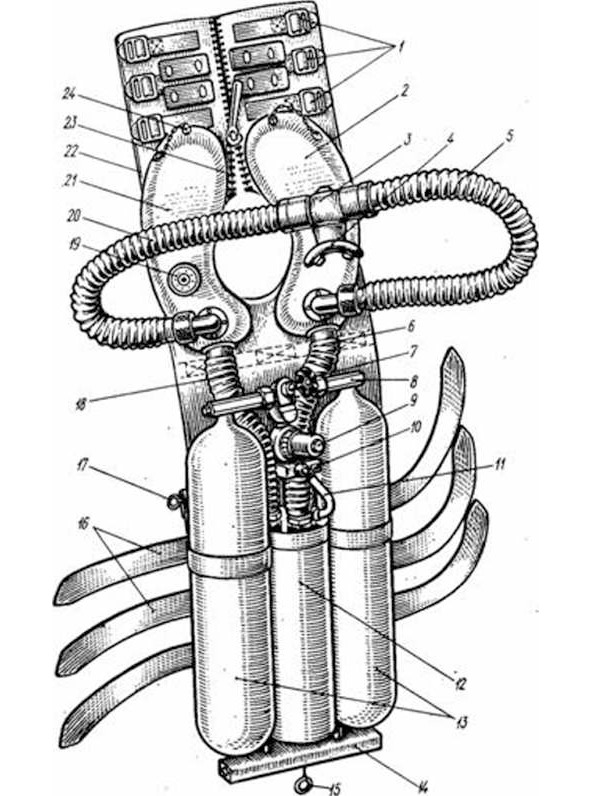

Рис. 10. Устройство аппарата МК-6

Рис. 10. Устройство аппарата МК-6.

1 – пряжки; 2 – мешок вдоха; 7 – клапанная коробка; 4 – загубник; 5 – трубка вдоха: 6 – соединительная трубка; 7 – запорный вентиль; 8 – тройник; 9 – редуктор; 10 – блок дозировки; 11 – трубка подачки газа; 12 – коробка поглотителя; 13 – газовые баллоны; 14 – панель; 15 и 17 – кольца: 16 – ремни; 18 – соединительная трубка выдоха; 19 – травящий клапан; 20 – трубка выдоха; 21- мешок выдоха; 22 – подкладка; 23- застежка типа «молния»; 24 – спускная пробка.

Баллоны соединены трубками с общим запорным вентилем, имеющим штуцер для присоединения зарядной трубки. Запорный вентиль соединен с редуктором, снижающим давление газовой смеси, поступающей из баллонов, до постоянной величины. Газовая смесь из редуктора поступает в блок дозировки.

Перед спуском редуктор регулируется так, чтобы давление подаваемой им газовой смеси соответствовало требуемой подаче через блок дозировки. Для подачи 8 л/мин газовой смеси постоянное давление должно быть 0,549 МПа (5,6 кгс/см2), подачи 12 л/мин – 0,961 МПа (9,8 кгс/см2) и подачи 21 л/мин – 1,236 МПа (12,6 кгс/см2).

Блок дозировки имеет три дюзы с сетчатым фильтром. В зависимости от потребности может подаваться 8, 12 или 21 л/мин газовой смеси в зависимости от ее давления в редукторе. Водолаз может подавать газовую смесь ручным пускателем.

Дыхательные мешки, сделанные из эластичной резины, имеют емкость около 4 л каждый. Мешки крепят к нагрудной подкладке шестью поворачивающимися застежками каждый. Каждый из мешков имеет по два присоединительных штуцера, с дыхательными трубками и трубками, соединяющими их с коробкой поглотителя. На мешке выдоха, кроме того, установлен травящий клапан, вытравливающий в воду излишки газовой смеси.

Коробка поглотителя имеет сверху два штуцера для присоединения дыхательных трубок, а снизу крышку, крепящуюся четырьмя барашками. Внутрь коробки вставляют патрон, содержащий около 2 кг поглотителя углекислого газа. Патрон поджимается пружиной к внутренней части штуцера выхода очищенной газовой смеси. Выдыхаемая водолазом газовая смесь попадает в зазор между корпусом коробки и патроном, затем, проходя через патрон снизу вверх, очищается от углекислого газа.

В России в 2006 г. также был создан дыхательный аппарат ДА-21 полузамкнутого/ замкнутого цикла (рис. 11).

Рис. 11. Внешний вид ДА-21 (без крышки).1 и 2 – газовые баллоны, 3 – коробка с химпоглотителем СО2;4 – дыхательный мешок.

Он содержит два баллона с 60% кислородно-азотной смесью (называемой на западе нитрокс), под давлением 300 кгс/см2 и дыхательный мешок объёмом 8 л, что обеспечивает возможность плавания водолаза на глубине до 20 м в течение 4-х часов при полузамкнутом цикле дыхания, и кратковременные погружения на глубину до 40 м. Сопротивление дыханию в этом случае не превышает 50 мм вод. столба.

При переходе на замкнутый цикл дыхания в баллоны заряжают чистый кислород. Но сопротивление дыханию при этом возрастает до 100 мм вод. столба, время пребывания водолаза под водой увеличивается до 6 ч, а глубина погружения снижается до 8 -10 м.

Возможен переход на замкнутый цикл дыхания и при 60% кислородно-азотной смеси, но при этом парциальное давление кислорода в дыхательном мешке будет постепенно падать из—за того, что водолаз потребляет чистый кислород, а взамен из баллона подаётся смесь кислорода с азотом. Поэтому содержание азота в дыхательном мешке будет постепенно нарастать (ведь он не расходуется). Чтобы предупредить кислородное голодание (снижение парциального давления кислорода до 16 – 17%) и потерю водолазом сознания при всплытии, следует периодически производить трёхкратную промывку дыхательного аппарата (трижды выдыхать смесь в воду через клапанную коробку, включив её на атмосферу). При этом уменьшающийся объём смеси в дыхательном мешке будет пополняться из баллонов и содержание кислорода увеличится.

Автором книги была разработана и запатентована другая конструкция дыхательного аппарата замкнутого/ полузамкнутого цикла, которая не имеет указанных выше недостатков (рис. 12)..

Задача решается путём раздельного баллонного хранения компонентов дыхательной смеси – кислорода и азота (в отличие от существующих ИДА полузамкнутого типа), введения в конструкцию аппарата специального дозирующего клапана по азоту, и корректора кислорода.

Рис. 12. Принципиальная схема перспективного дыхательного аппарата замкнутого/ полузамкнутого цикла.

ИДА (фиг. 1) состоит из: баллона с кислородом 1; баллона с азотом 2; запорного вентиля кислорода 3; запорного вентиля азота 4; редуктора кислорода 5; редуктора азота 6; калиброванной дюзы для подачи кислорода 7; дозирующего клапана подачи азота 8; гибких дюритовых шлангов для подачи кислорода 9 и подачи азота 10 в дыхательный мешок водолаза; дыхательного мешка 11; коробки с веществом ХПИ 12; клапанной коробки 13 с клапаном вдоха, трубки вдоха 14 и трубки выдоха 15; полумаски 16; травящего клапана 17; дыхательного автомата 18, автоматического корректора кислорода 19, клапана выдоха 20.

Дозирующий клапан (фиг. 2) состоит из: корпуса 21, герметичной камеры постоянного давления 22, диафрагмы 23, пружины 24, иглы 25, сальника 26, дюзы 27, входного штуцера 28 и выходного штуцера 29.

Работает аппарат следующим образом.

На глубинах до 10 м в дыхательный мешок водолаза подаётся чистый кислород. В мешок он поступает из баллона 1 через вентиль 3, редуктор 5 и калиброванную дюзу 7. Дюза 7 ограничивает подачу кислорода исходя из его потребления водолазом при минимальной физической нагрузке (объём вентиляции лёгких 20 – 25 л/мин).

Далее, из мешка 11, через трубку вдоха 14 и клапанную коробку 13, кислород поступает в полумаску 16 и в лёгкие водолаза. Оттуда, через трубку выдоха 15 и клапан выдоха 20, часть кислорода и образовавшийся в лёгких углекислый газ поступают в коробку 12 с поглотителем двуокиси углерода – веществом ХПИ. После поглощения углекислоты оставшийся кислород снова поступает в дыхательный мешок водолаза, где пополняется новой порцией кислорода, поступающего из кислородного баллона 1. Трубопровод подачи азота в дыхательный мешок водолаза на глубинах до 10 м перекрыт дозирующим клапанном 8. Работает клапан следующим образом.

На глубинах до 10 м давление воды на диафрагму 23 не достаточно, чтобы преодолеть усилие пружины 24 и игла 25 запирает дюзу 27. При погружении водолаза на глубину свыше 10 м, наружное давление преодолевает сопротивление пружины 24, диафрагма 23 прогибается в сторону камеры постоянного давления 22, игла 25 приоткрывает дюзу 27 и азот из баллона 2, через вентиль 4 и редуктор 6, входной штуцер 28, дюзу 27 поступает в выходной штуцер 29 и далее в дыхательный мешок 11.

Подача азота в мешок дозируется в зависимости от глубины погружения. Чем больше глубина, тем больше открыт клапан. Заводская регулировка клапана должна обеспечивать поддержание в дыхательном мешке водолаза:

– 60% содержание кислорода на глубине 20 м;

– 40% содержание кислорода на глубине 40 м;

– 30% содержание кислорода на глубине 60 м;

с погрешностью +3%, при минимальной физической нагрузке (объём лёгочной вентиляции 20 – 25 л/мин.).

В результате исчезает опасность кислородного отравления водолаза.

При подъёме с 60 м на поверхность, клапан 8 сперва уменьшает подачу азота, а на глубине 10 м полностью закрывается. Водолаз переходит на дыхание чистым кислородом, что сокращает время декомпрессии.

Если погружение водолаза происходит достаточно быстро (со скоростью 0,3 м/с и более) то дыхательный мешок 11 не успевает наполняться кислородно-азотной смесью и обжимается. Это приводит к увеличению сопротивления дыханию. Поэтому в мешке установлен дыхательный автомат 18, подсоединённый к трубопроводу азота. Если разряжение в мешке превысило допустимый порог, автоматически открывается клапан подачи азота и мешок наполняется газом. Количество кислорода в нём падает, что делает безопасным дальнейшее погружение.

При всплытии дыхательный мешок водолаза раздувается, и травящий клапан 17 выпускает излишнюю газовую смесь. Постепенно она заменяется на новую, с повышенным содержанием кислорода.

В случае повышения физической нагрузки водолаза, объём его лёгочной вентиляции возрастает и может достигнуть 100 – 120 л/мин. Потребление кислорода также возрастает в несколько раз. Дюза 7 уже не сможет обеспечить заданный состав дыхательной смеси в дыхательном мешке и парциальное давление кислорода в нём начнёт падать. В конечном итоге это может привести к кислородному голоданию и потери сознания водолазом при всплытии с глубины на поверхность.

Чтобы избежать этого, в аппарате установлен автоматический корректор кислорода 19. Это дыхательный автомат аналогичный по конструкции дыхательному автомату акваланга с той лишь разницей, что установлен он в нише трубки выдоха, перед клапаном выдоха 20.

Известно, что с увеличением объёма вентиляции лёгких водолаза, возрастает и сопротивление дыханию. Согласно экспериментальным данным, в ИДА с дыхательным мешком оно может колебаться от 50мм водяного столба при минимальной лёгочной вентиляции, до 200 мм при максимальной лёгочной вентиляции, причём, повышается сопротивление, как при вдохе, так и при выдохе. Это обстоятельство и использовано для автоматической коррекции кислорода. Работает автоматический корректор следующим образом.

При выдохе в трубке 15 давление газа превышает давление воды. Величина этого превышения зависит от сопротивления пружины клапана выдоха 20, сопротивления химпоглотителя 12 и дыхательного мешка 11. При увеличении объёма лёгочной вентиляции повышается давление в трубке выдоха и частота его колебаний (водолаз дышит чаще). Это давление воздействует на мембрану дыхательного автомата 19 и, при превышении установленного порога, мембрана открывает клапан подачи кислорода в дыхательный контур (в коробку с ХПИ). Чем больше перепад давлений, тем дольше открыт клапан дыхательного автомата, тем больше кислорода он подаёт в дыхательную смесь. Заводская регулировка клапана должна обеспечить постоянство парциального давления кислорода в дыхательной смеси в требуемых пределах при колебании объёма лёгочной вентиляции от 20 до 120 л/мин.

Можно было бы решить вопрос безопасности и без корректора кислорода, установив подачу кислорода в дыхательный мешок через дюзу 7 по максимуму (исходя из максимального объёма лёгочной вентиляции 120 л/мин), но тогда при меньших нагрузках, лишний кислород стравливался бы в воду через травящий клапан 17, что привело бы к неэкономному расходу газа и увеличению демаскирующей водолаза газовой следности. При погружении на глубины свыше 10м пришлось бы увеличить и подачу азота, чтобы поддержать необходимое парциальное давление кислорода, что привело бы к дальнейшему неэкономному расходу газов и увеличению следности.

Таким образом, предложенный автором ИДА совмещает в себе малогабаритность и высокую автономность ИДА замкнутого цикла с безопасностью и удобством эксплуатации ИДА полузамкнутого цикла дыхания в большом диапазоне глубин погружения и при различных физических нагрузках водолаза.

1.2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

Безопасность водолазных спусков – важнейший вопрос водолазного дела. Известны сотни случаев гибели водолазов из-за несоблюдения элементарных норм безопасности.

При проведении водолазных спусков проводятся, как правило, групповые спуски. Группа может быть от 2-х до 6-ти человек. Наиболее опытный водолаз назначается ведущим. Ведущий группы обозначает своё место на поверхности пенопластовым буйком. Остальные водолазы движутся, не теряя ведущего и друг друга из виду.

Ведущий обязан:

– поддерживать двухстороннюю звукоподводную связь (ЗПС) с инструктором, находящимся на обеспечивающем катере (быстроходной лодке);

– поддерживать связь с другими членами группы;

– руководить движением членов группы (подавать команды на удержание заданной глубины, курса, скорости, на изменение глубины, курса, скорости, на всплытие, на выравнивание группы, на остановку и сбор группы в одной точке);

– принимать сообщения об обнаружении интересующих водолазов предметов;

– принимать сигнал тревоги и пеленговать аварийного водолаза;

– выходить на аварийного водолаза и оказывать ему помощь.

Станция гидроакустической связи каждого водолаза должна обеспечивать:

– телефонную связь между водолазами и обеспечивающим катером на расстоянии от 1м до 500 м, (без ухудшения качества связи, как на больших, так и на малых дистанциях);

– определение взаимного положения водолазов относительно друг друга по речевым или аварийным сигналам (справа или слева);

– пеленгование речевых или аварийных сигналов водолаза с погрешностью +7 – 100;

– выход на катер обеспечения и на любого водолаза группы по его речевым или аварийным сигналам.

Гидроакустическая станция инструктора (катера обеспечения) должна обеспечивать выход катера на речевые или аварийные сигналы любого водолаза, а также дистанционно включать гидроакустический маяк и выходить на сигналы приводного гидроакустического маяка.

Самочувствие водолазов должно контролироваться через каждые 3 – 5 минут. Но, поскольку высокая интенсивность обмена информацией между членами группы и ведущим по гидроакустическому каналу не желательна (по соображениям создания взаимных помех и энергосбережения), то периодический запрос самочувствия каждого водолаза должна осуществлять станция связи водолаза. Для этого в ней должен быть включён режим автоматического запроса водолаза о самочувствии (через каждые 3 мин. в телефоны подаётся условный звуковой сигнал переменной громкости). Если водолаз не реагирует на запросный сигнал в течение 20 сек. (не отключает его кнопкой «приём-передача»), то гидроакустическая станция водолаза начинает автоматически передавать сигнал тревоги (тональный сигнал переменной частоты на полной мощности). При этом на шлеме водолаза (в верхней полусфере) должен мигать светодиод белого цвета, повышенной яркости. Каждый водолаз также должен иметь возможность самостоятельно включить сигнал тревоги в случае возникновения аварийной ситуации.

Всё это замечательно, скажете Вы, но где взять такую станцию? В продаже их нет. Да, такая станция для водолаза «Пловец-В» и катера «Пловец-К» создана в России по предложению автора книги в 2012 г., в АНО «РТГ» («Реализация технических гипотез» – Санкт-Петрбург), успешно прошла все испытания, (заводские, межведомственные) но серийно пока не выпускается из-за отсутствия заказов. Внешний вид и состав станции представлен на рис. 13, а её размещение на водолазе для водолазного снаряжения СЛВИ-71 показано на рис. 14.

Рис. 13. Внешний вид станции «Пловец».

Станция «Пловец-В» может быть размещена в снаряжении любого типа, как отечественного, так и зарубежного.

Глава 2. Человек в океане

(рассказы и повести)

Кто есть кто:

Георгий Евгеньевич Раковский (возраст – слегка за 40) – космобиолог.

Рита – жена Георгия (около 40-ка лет).

Евгений Робертович Раковский – отец Георгия (слегка за 70) – доктор медицинских наук.

Александр Губерт (Саша) – подросток 16-ти лет, дальний родственник Евгения Робертовича.

Валера и Женя – дети Георгия и Риты (17 и 15 лет).

Сергей Майоров – студент-медик (5-ый курс).

Юля Пахомова – невеста Сергея, студентка мединститута (2-ой курс).

Андрей Гевко – студент-медик (5-ый курс), друг Сергея.

Ольга – подруга Андрея, студентка мединститута (2 курс)

2.1. Океанариум

Небольшой сибирский город Найск. Поздняя осень.

В очередную субботу друзья – студенты Сергей и Андрей решили показать своим подругам океанариум.

Никакого океана вблизи Найска, естественно, не было. В океанариум же было превращено большое пресноводное озеро, находившееся в 180-ти километрах от города, рядом с геотермальной электростанции (ГТЭС). Когда-то оно соединялось с рекой, но потом реку отвели в сторону, а озеро сделали солёным, растворив в нём несколько сотен тонн морской соли. Главная задача озера заключалась в охлаждении третьего теплового контура ГТЭС, дополнительная задача состояла в создании ближней курортной зоны для жителей Найска. Температура воды в районе сброса ГТЭС не опускалась ниже 24-х градусов даже зимой. Летом же она достигала 35-ти градусов. Отличные песчаные пляжи, сосновый лес, окружавший озеро, и высокие базальтовые скалы делали этот район особенно живописным и привлекательным.

Постепенно океанариум заселили различными морскими организмами и рыбами. Были завезены морские звёзды, каракатицы, крабы, мидии, гребешки, трепанги, осьминоги, морские водоросли, кораллы, губки. Но в особо больших количествах были завезены различные виды рыб, начиная от ярких тропических рыбок, обитающих на мелководье среди коралловых рифов, и кончая крупным океанским тунцом да мелкими черноморскими акулами.

Озеро было достаточно глубоким, со сложным подводным рельефом. Были в нём и скалы, и отмели, и подводные каньоны, и острова. Температура воды значительно колебалась как по глубине, так и по длине озера. Таким образом, в нём удачно сочетались различные климатические зоны, от субтропиков, до северных арктических морей. Каждый вид обитателей океанариума выбирал себе ту зону, к которой он привык, живя в природе. Вода в озере поддерживалась особенно чистой благодаря специальным фильтрам, установленным на ГТЭС, и дополнительно аэрировалась воздухом.

Для удобства отдыхающих и туристов в озеро были погружены специальные подводные камеры из прозрачного акрилового стекла, соединённые между собой цилиндрическими переходами. Камеры были установлены на разных глубинах, от двух до пятидесяти метров вдоль подводных скал и позволяли наблюдать жизнь наиболее интересных обитателей океанариума. Для экскурсий применялись и сверхмалые подводные лодки, которые бесшумно скользили в глубинах озера, давая возможность экскурсантам познакомиться со всеми его биологическими зонами.

В океанариуме разрешалось купаться, ловить рыбу, заниматься подводной охотой. На берегу был организован прокат удочек, лодок, подводных ружей, аквалангов, буксировщиков водолазов, подводных телекамер. Со временем океанариум стал местом паломничества не только горожан, но и заезжих туристов. К нему можно было добраться из Найска на рейсовом автобусе, на такси или на турболёте. Большинство экскурсантов предпочитало турболёт, как наиболее романтический, хотя и дороговатый вид транспорта.

Площадка, на которой базировались турболёты, находилась на северо-восточной окраине Найска. Сергей с Юлей и Ольга с Андреем подъехали на такси почти к самому трапу турболёта. Это был большой оранжево-жёлтый воздушный автобус, имеющий форму бублика. В центре его находились два огромных соосных воздушных винта, вращающихся в разные стороны и похожих на гигантский вентилятор. Внизу под винтами, почти касаясь днищем земли, прилепилась круглая кабина пилотов. Сбоку турболёт был похож на гигантский бублик, стоящий на трёх тоненьких ножках-опорах. Со всех сторон «бублика» были большие иллюминаторы, позволяющие пассажирам любоваться панорамой города и природой с высоты птичьего полёта. От «бублика» на землю спускались три довольно высоких трапа.

Сергей рассчитался с таксистом, и все четверо путешественников поднялись по трапу на борт. Там они сели в мягкие кресла, которые стояли боком к наружной стене. Юля и Ольга заняли места у иллюминаторов, Сергей и Андрей сели рядом с девушками. Постепенно турболёт заполнялся пассажирами. Несмотря на начало ноября и прохладную погоду, у многих были с собой ласты, маски, ружья для подводной охоты. Чувствовалось, что они уже не новички в океанариуме.

Наконец послышалось ровное гудение за внутренней обшивкой салона, которое постепенно усиливалось, трапы были убраны и корпус воздушного гиганта начал слегка подрагивать. И вот, чуть накренившись, он плавно пошёл вверх. В салоне зазвучала музыка, потом её сменил голос экскурсовода. Оказывается, на турболёте летела группа туристов из Крыма. Пассажиры повернули головы к огромным иллюминаторам, которые позволяли видеть всё, что было под ними и вокруг них.

Турболёт, гудя, набирал высоту. Рядом, вблизи и вдали, выше и ниже, пролетали красные, синие, жёлтые и оранжевые вертолёты-такси и частные машины. Одни небольшие, лёгкие, одно и двухместные, другие побольше и повместительнее. Вскоре лёгкие вертолёты остались далеко внизу, а турболёт продолжал набирать высоту. Туристам открылась вся панорама Найска и его окрестностей. Юля с Ольгой впервые видели Найск с высоты 400 метров. Он понравился им красотой и чёткостью планировки, высотными зданиями, широкими улицами, мостами и виадуками, парками и скверами. Река, которая раньше казалась довольно широкой, теперь узкой извилистой лентой опоясывала город с юго-востока.

– Смотри, смотри! – волновалась Юля, теребя за рукав Сергея, – вон там спортивный комплекс, а там наш ипподром! Правее водный стадион, а вон лесное озеро, на котором мы отдыхали летом.

– Летом мы с тобой ещё не были даже знакомы, – возразил Сергей. – Это ты отдыхала с кем-то другим.

– Ой, и правда, – согласилась Юля. – А мне кажется, что мы знакомы с тобой уже целую вечность.

И она чмокнула Сергея в щёку. Сергей тоже поцеловал Юлю, потом обнял её за плечи и стал смотреть в иллюминатор. Андрей, сидевший сзади, с завистью поглядел на друга. Он ещё ни разу не обнял и не поцеловал Ольгу, боялся, что она рассердится на него.

А турболёт уже летел над тайгой, всё удаляясь от реки, которая то появлялась, то исчезала между покрытыми лесом сопками. Тайга казалась бесконечным морем, в котором затерялся их далёкий сибирский город. Лиственные деревья были уже голыми и только сосны, ели и кедры создавали тёмно-зелёный фон в этом безбрежном просторе. Сергей с Юлей чувствовали себя птицами, парившими в небе над всем этим величием, и им было немного страшно от высоты и от безбрежности этого зелёного океана, который мог поглотить их вместе с турболётом и остаться таким же величественным и равнодушным ко всему земному. Юля прижалась плотнее к Сергею, и он снова поцеловал её. Она как будто не заметила этого. Тогда Сергей поцеловал Юлю ещё раз и куснул маленькое розовое ушко. Она улыбнулась и тихо сказала:

– Перестань, неудобно, люди смотрят.

– Пусть смотрят, – невозмутимо ответил Сергей, – пусть им будет завидно.

Андрей, видя это, набрался храбрости и обнял Ольгу за талию. Та слегка смутилась. Первое её желание было снять руку Андрея, но потом ей стало приятно. Рука была большая и тёплая, и Ольге стало жаль расставаться с нею. Она вдруг почувствовала себя маленькой, беззащитной в этом огромном небе, и поняла, что рука Андрея, да и сам он, нужны ей для большей уверенности в жизни, для моральной поддержки, для душевного спокойствия. «Пусть сидит так, – подумала Ольга. – Вон Сергей с Юлей уже целуются, а я что, не живая что ли?» Ей захотелось, чтобы и Андрей поцеловал её, но он не догадывался или боялся это сделать.

Тем временем на горизонте показалась громада ГТЭС, а рядом с ней, в лучах низкого осеннего солнца, блестело большое озеро. За ГТЭС, на несколько километров вокруг, тянулись ряды теплиц, сверкая стеклянными крышами. В них круглый год выращивались свежие овощи для горожан. Все они обогревались и освещались от электростанции.

Турболёт развернулся, пролетел над озером и приземлился на бетонной площадке возле главного павильона океанариума. Опустились трапы и пассажиры устремились к выходу.

Юля и Ольга заранее договорились с ребятами, что расстанутся с ними на некоторое время. Они пройдут по эстакаде на скалистый остров, с которого начнут путешествие по стеклянным подводным камерам, а парни возьмут на прокат акваланги, подводные буксировщики* и приплывут к острову, где во второй наблюдательной камере, на глубине 10 метров, их будут ждать их подруги, вооружённые телекамерой.__________________________

*См. главу 3, раздел 3.1

Так они и сделали. В пункте проката парням предложили несколько типов буксировщиков, от маленьких оранжевых сигар, удерживаемых руками, до тяжёлых жёлтых заспинных, совмещённых с аквалангом.

Сергей выбрал два больших буксировщика последней модели. Они стояли у стены в двух метрах от края бассейна. Андрей ещё никогда не плавал на буксировщиках и Сергей стал объяснять ему их устройство.

– Смотри, – сказал он. – Вот в этой центральной сигаре находится литиевая аккумуляторная батарея. – И он указал на длинный жёлтый цилиндр сантиметров 25 в диаметре, с загнутым верхом, напоминающим петушиный гребень. Цилиндр стоял на полу, опираясь на коническую кольцевую насадку, внутри которой были видны два небольших соосных гребных винта.

– В нижней части сигары, – объяснял Сергей, – находится гребной электродвигатель. В верхней части – навигационные и гидроакустические приборы. Гребень предохраняет голову водолаза от случайного удара о препятствие, он обрезинен. На загнутом конце гребня, на уровне глаз водолаза, находится небольшой плоский экран. На нём высвечиваются: курс, скорость буксировщика, глубина погружения, время плавания и запасы воздуха в акваланге. В гребень также спрятан миниатюрный гидролокатор, который обнаруживает препятствия по курсу движения и даёт водолазу звуковой сигнал в наушники. Чем ближе препятствие, тем выше тон сигнала.

В гребне буксировщика, – продолжал Сергей, – находится также фара, антенны станции звукоподводной связи и пеленгатора для выхода водолаза на гидроакустический маяк. Маяк океанариума расположен у подводного входа в главный павильон, это сразу за бассейном. Для выхода на маяк необходимо нажать вот эту кнопку на правом плечевом упоре. При этом ты услышишь в наушниках сигналы маяка – «пи… пи… пи… пи…". Если маяк справа от тебя, то будет пищать в правом ухе, если маяк слева – в левом, если маяк прямо по курсу, то будут пищать оба наушника и мигать красная точка на экране. Вот и вся хитрость.

– А эти два жёлтых баллона по бокам сигары, видимо, акваланг? – спросил Андрей.

– Да, вот шланг с дыхательным автоматом на конце, который подключается к водолазной маске. Ну, что, будем одеваться?

– Давай. Только ты иди под водой первым, а я пойду за тобой. Мне ещё надо привыкнуть к этому буксировщику. Кстати, как он тянет, какая у него скорость?

– У него две скорости, малый ход – 3 км/ч и полный ход 5 км/ч. На полном ходу ты можешь идти два часа. Этого достаточно, чтобы всё осмотреть.

Парни одели чёрные гидрокостюмы из неопрена, ласты и маски.

Они подошли к буксировщикам. Сергей слегка присел и одел на плечи, покрытые мягкой резиной плечевые упоры, затем пристегнулся поясным ремнём, приподнял буксировщик и зашагал с ним к краю бассейна, шлёпая ластами. Андрей сделал то же самое.

– Ого, сколько же он весит?

– Шестьдесят килограмм, – ответил Сергей. – Включайся в акваланг и прыгай в бассейн. Если почувствуешь себя плохо, дёрни за кольцо на левом плечевом упоре. В каждом из упоров спрятаны надувные резиновые подушки. Они наполнятся воздухом и будут поддерживать твою голову над водой, а гидроакустические приборы станут подавать сигнал тревоги, который услышат спасатели или другие аквалангисты.

– Всё понял, – ответил Андрей. – Пошли в воду, а то девчата, наверное, нас заждались.

Сергей первым плюхнулся в бассейн спиной вниз, перевернулся и поплыл на ластах. За ним рухнул в воду Андрей. Сразу стало легко и свободно. Тяжести буксировщика как не бывало. Наоборот, он имел небольшую положительную плавучесть. В наушниках послышался гул, щелчки, свисты – это заговорил подводный мир, который кажется нам таким тихим и спокойным, когда мы стоим на берегу, и который на самом деле весь наполнен звуками. Человеческое ухо просто не воспринимает их, но гидроакустические приборы чутко улавливают звуковые волны.

Андрей поплыл за Сергеем и вдруг услышал в наушниках:

– Андрей, Андрей, как слышно? Приём.

– Слышу хорошо, а как ты слышишь меня? Приём.

– Нормально, – отозвался Сергей. – Теперь нам с тобой надо вывеситься. На выходе из бассейна лежат свинцовые груза. Возьми 3 – 4 штуки и положи в карманы гидрокостюма, пока не будет нулевой плавучести. Понял?

– Понял, – сказал Андрей.

Сергей подплыл к полочке с грузами и положил себе 4 свинцовые пластины в карманы штанин. Плавучесть стала слегка отрицательной, и он стал медленно погружаться. Андрей сделал то же самое.

Погрузившись на два метра, Сергей поплыл к большому освещённому проёму в стене бассейна – входу в океанариум. Ещё минута и оба аквалангиста оказались в туманной зеленоватой мгле. Вокруг исчезли всякие ориентиры, растворились берега, стены бассейна и лишь внизу, метрах в десяти, просматривалось песчано-каменистое дно, покрытое островками водорослей. Андрею стало не по себе, когда он завис над этой бездной. Но через несколько секунд он справился со страхом. Дно медленно приближалось, и уже стали хорошо различимы мелкие камушки, полосатые рыбки, снующие в водорослях, чёрные мидии, облепившие камни, красноватые морские звёзды, лежащие на песке.

– Проверь работу маяка, – раздался голос Сергея в наушниках.

Андрей нажал кнопку и услышал сигналы маяка в левом телефоне.

Он развернулся вправо и услышал сигналы в обоих телефонах, но красная точка не мигала.

– Маяк слышу в обоих телефонах, но красная точка не мигает, – сообщил он Сергею.

– Это потому, что ты идёшь от маяка, а не на маяк. Развернись на 180 градусов и увидишь красную точку.

Так оно и вышло. Покрутившись на месте и проверив работу приборов, парни убедились, что всё исправно.

– Теперь поплыли к наблюдательным камерам, курс 73 градуса, глубина 8 метров, – сообщил Сергей. – Включай малый ход и ложись на курс. Не теряй меня из виду. Иди чуть выше. Пошли.

Андрей увидел как буксировщик Сергея, описав дугу, лёг на курс и стал удаляться. Он поспешил включить ход, и его потянуло куда-то вверх и в сторону. Андрей беспорядочно задвигал руками, ногами и выскочил на поверхность. Оглядевшись, он немного прошёл по поверхности, потом заглубился и лёг на курс 73 градуса. Сергея впереди не было.

– Серёга, где ты? Я тебя потерял!

– Включи гидролокатор в режим «запрос – ответ» и выходи на сигналы моего гидроакустического ответчика, – услышал он знакомый голос.

Андрей включил свой гидролокатор и стал медленно разворачиваться то влево, то вправо, пока в наушниках не услышал автоответчик Сергея. На экране замигала красная точка.

– Есть! Я засёк тебя! – радостно сообщил он.

Через несколько секунд он обнаружил буксировщик Сергея метрах в 15-ти от себя. Тот висел почти у самого дна без хода.

– Давай ход, пошли, всё в порядке, – сообщил Андрей.

Сергей плавно тронулся с места и медленно пошёл вверх. Андрей устремился за ним.